- •PH внутренней среды поддерживает на постоянной уровне. Это достигается наличием буферных систем: гемоглобиновая, карбонатная, фосфатная и белковая.

- •Дыхание – физиологическая функция, обеспечивающая газообмен между окружающей средой и организмом в соответствии с его метаболическими потребностями.

- •Дыхательный центр – совокупность нейронов необходимых и достаточных для регуляции вентиляции легких.

- •В естественных условиях клетки миокарда находятся в состоянии ритмической активности. У большинства клеток пп составляет около -90 мВ. О нем можно говорить лишь условно.

- •Сердечный цикл начинается с систолы предсердий и сменяется систолой желудочков, после чего следует диастола.

- •Гуморальная регуляция:

- •Пищеварение в ротовой полости включает ряд процессов:

- •Моторная деятельность желудка обеспечивает перемешивание содержимого желудка с его соком.

- •Существует три фазы секреции поджелудочной железы:

- •Всасывание – процесс поступление веществ из полости жкт в внутреннюю среду организма, кровь и лимфу.

- •Пища из тонкой кишки через илеоцикальный клапан поступает в толстую кишку.

- •Питание – совокупность процессов поступления, переваривания и всасывания пищевых веществ, которые покрывают уровень пластических и энергетических затрат организма.

- •Осмотическое разведение – способность почек выделять мочу с меньшей концентрацией осмотически активных веществ, а следовательно с меньшим осмотическим давлением, чем плазма крови.

Внутренняя среда организма представлена тканевой жидкостью, лимфой и кровью. В нашем организме содержится около 5-6 литров, для определения количества вводят радиоактивные вещества или коллоидные маркеры и через время, зная количество введенного раствора, определяют его концентрацию.

Количество циркулирующей крови соответствует 60-70 мл/кг массы тела.

Свойства крови:

Онкотическое давление – главным образом, определяется концентрацией альбуминов, в среднем не превышает 30 мм. рт. ст. Онкотическое давление направлено на удержание жидкости внутри сосудистого русла;

Осмотическое давление – сила, которая заставляет переходить растворитель из области раствора с меньшей концентрацией в область с большей концентрацией веществ. Зависит в основном от количества растворенных в ней низкомолекулярных соединений, главным образом – солей;

Вязкость крови – определяется по отношению к вязкости воды, и составляет 4,5-5,0. Зависит главным образом от содержания эритроцитов, при этом вязкость венозной больше, чем артериальной, что обусловлено поступление в эритроциты углекислого газа, что хоть и незначительно, но увеличивает их размер; вязкость плазмы 1.7-2.2

Относительная плотность крови – от 1,058 до 1,062 и зависит от содержания эритроцитов;

Цвет крови – зависит от степени насыщения эритроцитов гемоглобином;

Температура крови – зависит от интенсивности обмена веществ в том органе, через который протекает кровь, в среднем составляет 37-40 градусов;

pH – постоянная величина, колеблется в очень узких пределах, и составляет 7,36-7,40. Поскольку концентрация ионов водорода в артериальной крови составляет 7,40, а в венозной – 7,34.

Кровь можно разделит на форменные элементы (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) и плазму. Соотношение форменных элементов и плазмы крови – гематокритное число. Оно колеблется в пределах 40-48% и 52-60%.

Функции крови:

Транспортная:

Дыхательная – транспорт газов, а именно углекислого и кислорода;

Регуляторная – транспорт БАВ;

Трофическая – доставка питательных веществ к органам и тканям;

Экскреторная – выведение продуктов обмена веществ;

Защитная – обусловлена наличием в крови гамма-иммуноглобулинов;

Стабилизация pH внутренней среды – за счет гемоглобиновой, карбонатной, белковой и фосфатной буферных систем.

Плазма крови – часть крови, лишенная форменных элементов. От общего количества крови составляет 52-60%. Состоит главным образом из воды, растворенных в ней веществ, например, солей, и белков, также отмечается наличие небольшого количества углеводов, гормонов, ферментов, витаминов.

Свойства плазмы:

Осмотическое давление – это сила, которая заставляет переходить растворитель из области раствора с меньшей концентрацией веществ в область раствора с большей концентрацией. Зависит главным образом от концентрации солей;

Онкотическое давление – зависит от содержание альбуминов, и в целом не превышает 30 мм ртутного столба. Оно направлено на удержание жидкости в сосудистом русле;

Относительная плотность – определяется наличием белков, составляет 1,029-1,032;

Вязкость – в небольшой степени зависит от содержания белков, не превышает 1,8-2,2;

Стабилизация pH внутренней среды организма.

К белкам плазмы крови относят: альбумины (30-50 г/л), глобулины (20-30 г/л) и фибриноген (2-4 г/л).

Альбумины (30-50 г/л) – главным образом регулируют онкотическое давление крови, а также транспортируют жирные кислоты, ионы кальция и др;

Глобулины (20-30 г/л) разделяются на фракции: альфа 1 – их концентрация 1,4-3,0 г/л, транспортируют липиды, гормоны коры надпочечников, тироксина; альфа 2 – их концентрация 5,6-9,0 – ингибитор плазмина, связывание свободного гемоглобина; бета – 5,4-9,0 – транспорт липидов, железа, белки системы комплемента; гамма – антитела.

Фибриноген – свертывание крови, агрегация тромбоцитов.

PH внутренней среды поддерживает на постоянной уровне. Это достигается наличием буферных систем: гемоглобиновая, карбонатная, фосфатная и белковая.

Гемоглобиновая – включает себя восстановленный гемоглобин и калиевую соль восстановленного гемоглобина. Калиевая соль восстановленного гемоглобина, как соль слабой кислоты, отдает ион калия и присоединяет водород, тем самым препятствует закислению. Восстановленный гемоглобин в тканях отдает ион водорода, а в легких ведет себя как кислота, что предотвращает защелачивание крови;

Карбонатная буферная система включает в себя угольную кислоту и натрия гидрокарбонат. Если в кровь поступает кислота, то происходит обмен ионов натрия, с образование угольной кислоты, которая в дальнейшем распадается на углекислый газ и воду. Если в кровь поступает основание, то оно взаимодействует с угольной кислотой, с образование натрия гидрокарбоната;

Белковая – белки являются амфотерными веществами, в кислой среде ведут себя как основания, а в щелочной - как кислоты.

Фосфатная включает в себя натрия дигидрофосфат (слабая кислота) и натрия гидрофосфат (соль слабой кислоты). Если в кровь попадает более сильная кислота, то она реагирует с натрия гидрофосфатом, образуя нейтральную соль. Избыточное количество натрия дигидрофосфата будет удаляться с мочой.

Эритроциты - форменные элементы крови, их количество составляет у мужчин – 4,0-5,0 *1012 /л, у женщин редко превышает 4,5. Их функции: транспорт газов, питательных веществ, продуктов обмена, участие в регуляции pH, защитная (принимают участие в специфическом и неспецифическом иммунитете, в сосудисто-тромбоцитраном гемостазе, свертывании крови (за счет гепарина), фибринолизе). Являются регуляторами эритропоэза, так как в их составе содержатся эритропоэтические факторы, которые при разрушении эритроцитов поступают в костный мозг.

СОЭ – в норме в сосудистом русле эритроциты не оседают, они оседают только в лабораторных условиях. У мужчин СОЭ составляет 6-12 мм/ч; женщин – 8-15 мм/ч; у пожилых людей – 15-20 мм/ч; у новорожденных – 1-2 мм/ч.

Факторы, способствующие увеличению СОЭ:

Количество эритроцитов: чем меньше, тем выше СОЭ; Причина – пол, анемии;

Размеры эритроцитов: чем больше размер, тем выше СОЭ; Причина: макроцитоз, синтез аномального гемоглобина;

Увеличение концентрации агломеринов: фибриногена и глобулинов; Причина: воспаление, беременность, опухоли.

Факторы, способствующие уменьшению СОЭ:

Повышенное содержание эритроцитов; Причина: новорожденные;

Уменьшение размеров эритроцитов, изменение формы; Причина: серповидно-клеточная анемия, микроцитоз;

Уменьшение количества агломеринов: фибриногена, глобулинов. Причина: патология печени.

Гемоглобин – хромопротеин, его содержание в эритроцитах составляет в среднем 120-165 г/л (у мужчин 130-160 г/л, у женщин 120-150 г/л). Основное его назначение – транспорт кислорода и углекислого газа. Большая часть гемоглобина взрослого приходится на фракцию А, 2-3% на А2, фетальный гемоглобин, обнаруживается преимущественно у плода, имеет большее сродство к кислороду. Существует также: оксигемоглобин, восстановленный, карбогемоглобин, карбоксигемоглобин.

О содержании в эритроцитах гемоглобина судят по цветовому показателю крови или фарб-индексу. Фарб индекс – процентное соотношение гемоглобина и эритроцитов. Он колеблется в пределах 0,75 – 1,1. В этом случае эритроциты называются нормохромными, если больше 1,1 то гиперхромными, а если менее 0,75 – гипохромными.

Гемолиз – разрыв мембраны эритроцита и выход гемоглобина в плазму крови, может наблюдаться при помещении эритроцитов в гипотонический раствор.

Эритропоэз – протекает в костном мозге, из стволовой кроветворной клетки образуется клетка предшественница миелопоэза, затем эритробласт, пронормоцит, нормоцит базофильный, полихроматофильный, оксифильный, ретикулоцит и эритроцит. Регуляция: симпатический отдел стимулирует, а парасимпатический тормозит. Гуморальная: андрогены, эритропоэтины, фолиевая кислота, витамин В12 – стимулируют, женские половые гормоны тормозят.

Лейкоциты – форменные элементы крови, их содержание составляет 4,5 – 8,5 * 109 /л. По строение лейкоциты можно разделить на гранулоциты и агранулоциты.

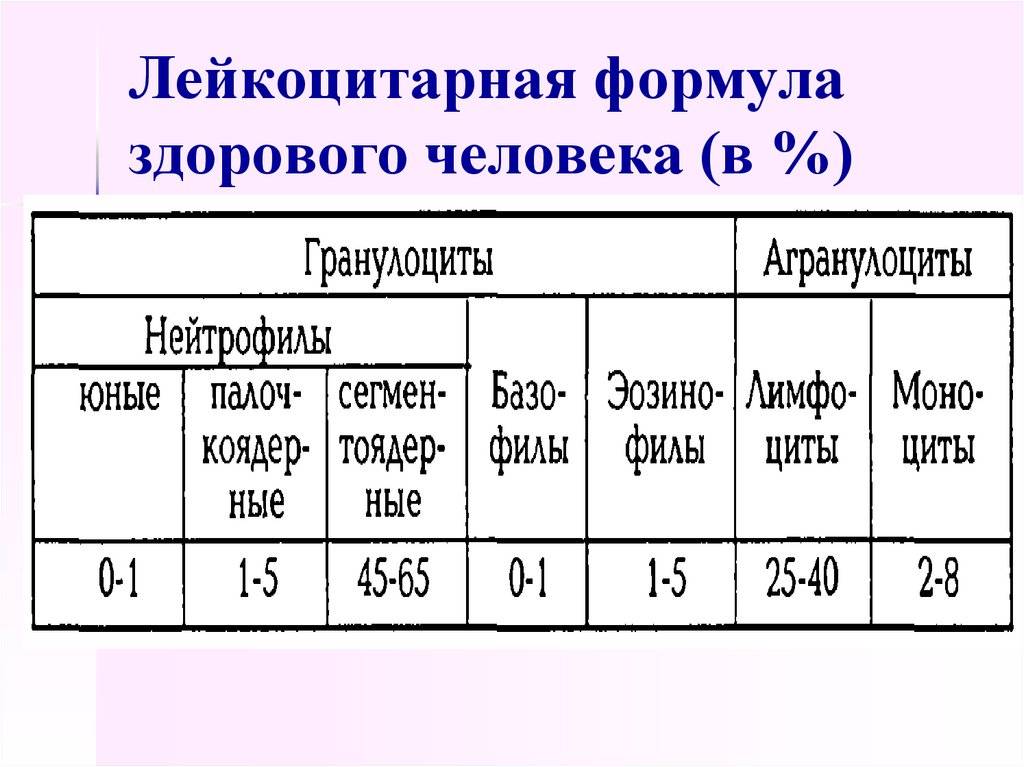

Лейкоцитарная формула – процентное соотношение разных видов лейкоцитов.

Сдвиг влево – свидетельствует об омоложении крови, а вправо – старении.

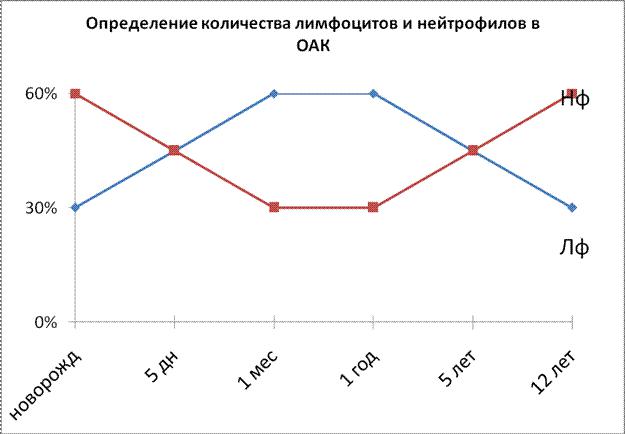

Лимфоцитарно-нейтрофильные перекресты.

Лейкоцитоз – увеличение содержания лейкоцитов.

Виды физиологических лейкоцитозов:

Пищевой – возникает после приема пищи. Число лейкоцитов увеличивается незначительно. Большое количество скапливает в подслизистой основе тонкой кишки. Носит перераспределительный характер и обеспечивает поступлением лейкоцитов в кровоток из депо крови;

Миогенный – после тяжелой мышечной нагрузки. Лейкоциты скапливаются в мышцах. Носит как перераспределительный, так и истинный характер, т.к. наблюдается усиление костно-мозгового кроветворения;

Эмоциональный – носит перераспределительный характер;

При беременности – большое количество лейкоцитов скапливаются в подслизистой основе матки. Носит в основном местный характер.

Нейтрофилы – созревают в костном мозге, в сосудистое русло попадают с помощью амебовидных движений и протеолитических ферментов, способных растворять белки костного мозга и капилляров. Живут от 8ч до 2 суток. Функции: фагоцитоз, стимуляция регенерации тканей, транспорт БАВ, регуляция проницаемости гистогематических барьеров. Гранулы содержат бактериостатические и бактерицидные вещества, такие как кислая и щелочная фосфатаза, лактоферрин, катионные белки.

Базофилы – продолжительность циркуляции 1-2 суток. Гранулы содержат БАВ – гепарин, гистамин, медленно реагирующую субстанцию анафилоксии, факторы хемотаксиса. Неспецифические гранулы являются специализированными лизосомами. Функции: участие в аллергических реакциях, повышение проницаемости гистогематических барьеров, обеспечение хемотаксиса.

Эозинофилы – Длительность пребывания не превышает несколько часов, после чего они попадают в ткани, где разрушаются. Специфические гранулы содержат: главный основной белок – повреждает клеточную оболочку некоторых видов паразитов – шистосом, трепаносом, трихинелл; эозинофильный катионный белок – мощный токсин для паразитических червей; эозинофильный нейротоксин, пероксидаза. Функции: противогельминтная защита, нейтрализация медиаторов аллергии и подавление их секреции;

Моноциты – циркулируют до 70 часов, а затем мигрируют в ткани. Функции: фагоцитоз, антигенпрезентирующая функция, активация регенерации тканей, участие в противоопухолевой защите, регуляция гемопоэза.

Лимфоциты – существует 2 популяции: Т и В. Функции: обеспечение клеточного и гуморального иммунитета, участие в регуляции гемопоэза, участие в регуляции хемотаксиса и активности фагоцитов.

Лейкопоз:

Регуляция:

Стимулируют – КСФ; цитокины ( ИЛ-1, ИЛ-6), медиаторы воспаления.

Ингибируют – кейлоны, лактоферрин, простагландины, интерфероны.

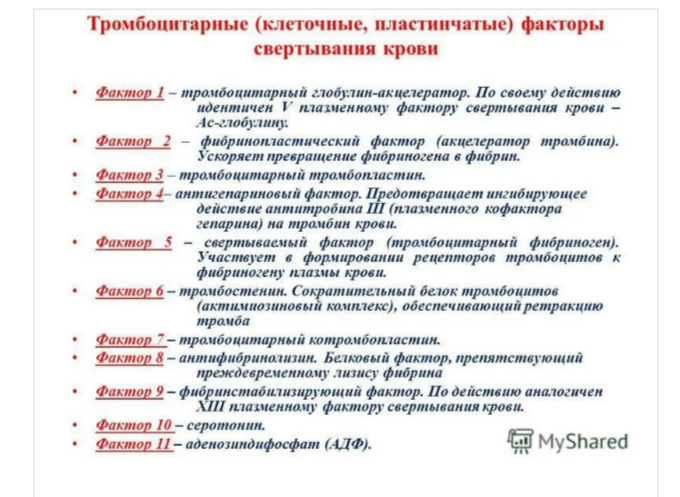

Тромбоциты – образуются из мегакариоцитов. Нет ядра, но имеет большое количество гранул. В норме число тромбоцитов составляет 2-4 *1011/л. Основное назначение – участие в процессе гемостаза. Принимают участие в защите организма от чужеродных агентов. Они обладают фагоцитарной активностью, содержат иммуноглобулины класса G, являются источником лизоцима. Регуляторами тромбопоэза являются тромбоцитопоэтины кратковременного и долговременного действия. Образуются в костном мозге, селезенке, печени. Кратковременного действия усиливают отшнуровку кровяных пластинок от мегакариоцитов и ускоряют их поступление в кровь. Длительного действия – способствуют переходу предшественников гигантских клеток костного мозга в зрелые мегакариоциты. Функции: гемостаз, ангиотрофическая, синтез и секреция тромбоцитарных факторов: серотонин, тромбоксан, фактор роста фибробластов и эндотелия, фактор активации тромбоцитов.

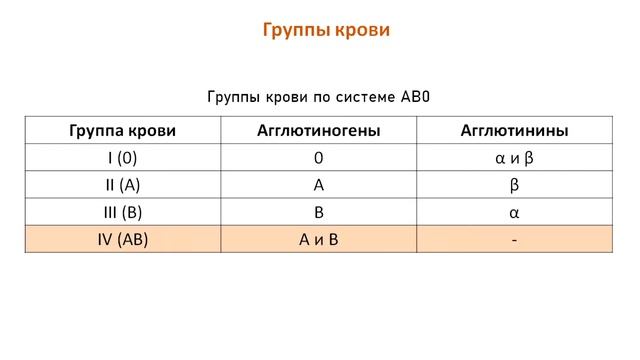

Группы крови открыты К. Ландштейнером в 1901 году. В мембране эритроцитов находятся агглютиногены А и В, а в плазме крови – агглютинины – альфа и бета. В соответствии с эти выделяют 4 группы крови:

В крови человека не должно быть одноименных агглютиногена и агглютинина. Кроме агглютининов в плазме крови, содержатся гемолизины – альфа и бета. При встрече одноименных агглютиногена и гемолизина наступает гемолиз эритроцитов. Их действие проявляется при температуре 37-40 градусов. При комнатной температуре происходит агглютинация, но не происходит гемолиз.

При переливании крови у реципиента учитывают агглютинины и гемолизины, а у донора – агглютиногены.

К. Ландштейнер и А. Винер в 1940 году обнаружили в эритроцитах макаки резус АГ, названный ими резус фактор. Приблизительно у 85% людей имеется этот антиген, а у 15% его нет. Резус-фактор – сложная система, включающая более 40 антигенов, обозначаемых цифрами, буквами, символами (D, C, E, e). Резус-фактор передается по наследству. Если женщина «-», а мужчина «+», то плод в 50-100% унаследует резус фактор от отца и тогда мать и плод будут несовместимы. При такой беременности плацента обладает повышенной проницаемостью, а тогда в организме матери будут образовываться антитела, которые, проникая в кровь плода, вызовут агглютинацию и гемолиз его эритроцитов.

Гемостаз – совокупность реакций, направленных на остановку кровотечения при травме сосудов. Структурно-функциональными компонентами являются: тромбоциты, факторы свертывания крови и эндотелий кровеносных сосудов.

Этапы гемостаза:

Сосудисто-тромбоцитарный - первичный, микроциркуляторный;

Коагуляционный – вторичный; Фибриолиз.

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз сводится к образованию тромбоцитарной пробки. Условно его разделяют на три фазы: 1) временный спазм сосудов; 2) образование тромбоцитарной пробки за счет адгезии и агрегации тромбоцитов; 3) ретракция тромбоцитарной пробки.

Первичный спазм обусловлен выбросом в кровь в ответ на болевое раздражение адреналина и норадреналина и длится не более 10-15 с. В дальнейшем наступает вторичный спазм, обусловленный активацией тромбоцитов и отдачей в кровь сосудосуживающих веществ – серотонин, тромбоксан А2, адреналин и др.

Повреждение сосудов сопровождается немедленной активацией тромбоцитов, что обусловлено появлением высоких концентраций АДФ, а также с обнажением субэндотелия, коллагеновых и фибриллярных структур. В результате открываются рецепторы для адгезии, агрегации и образования пробки.

Адгезия обусловлена наличием в плазме и тромбоцитах фактора Виллебранда, имеющего 3 активных центра, 2 из которых связываются с рецепторами тромбоцита, а один – с рецепторами субэндотелия и коллагеновых волокон. Одновременно наступает агрегация. Важную роль в эти процессах играет комплекс белков – интегрины. Они служат связующими агентами между отдельными тромбоцитами и структурами поврежденного сосуда. Агрегация может носить обратимый характер. Из тромбоцитов секретируются гранулы, содержащие БАВ, что приводит к необратимой агрегации. Одновременно с этим происходит образование тромбина, который усиливает агрегацию. Благодаря белку тромбостенину тромбоциты подтягиваются к друг другу, тромбоцитарная пробка сокращается и уплотняется, т.е. наступает ее ретракция.

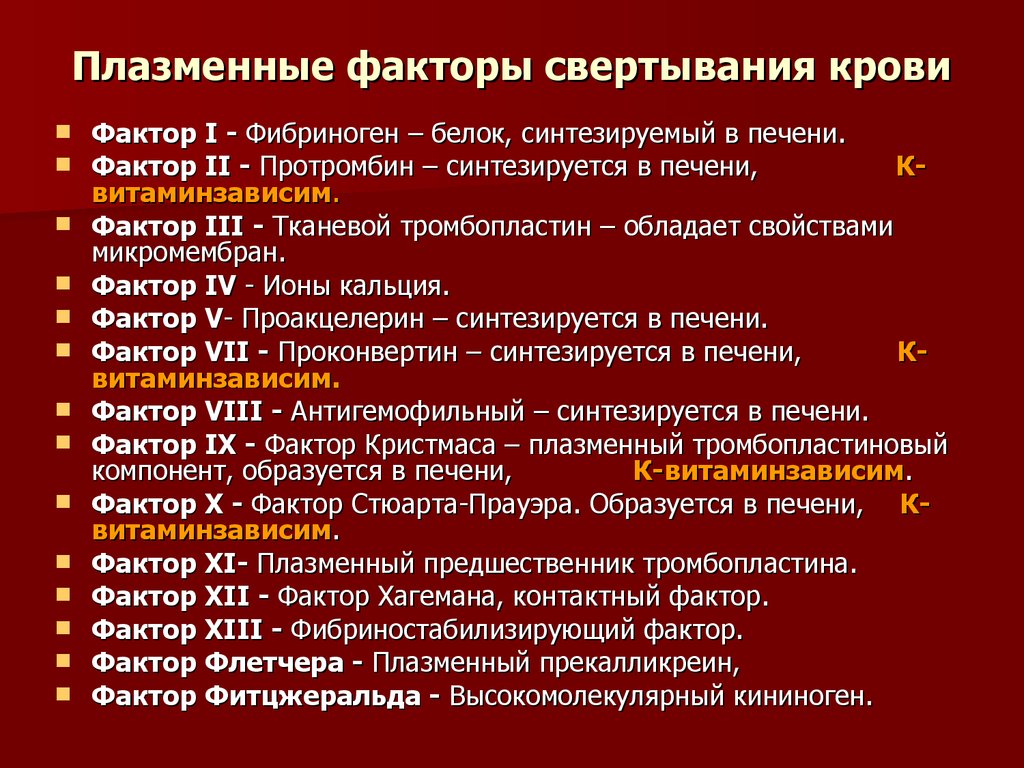

Коагуляционный гемостаз представляет собой каскад, когда предшествующий фактор является активатором последующего.

Состоит из трех фаз:

1 – образование протромбиназы;

2 – переход фактора 2 в фактор 2а;

3 – переход фибриногена в фибрин.

Внешний механизм предполагает обязательное присутствие тромбопластина, внутренний же связан с участием тромбоцитов или разрушенных эритроцитов.

Внешний: чрезвычайно быстрый (10-15с), происходит активация 7 фактора третьим и при участии ионов кальция переводит 10 факторов в активную форму. Является основным компонентом протромбиназы, но нуждается в таких кофакторах как тромбоцитарный тромбопластин и кальций. Внутренний начинается с активации 12 фактора, но активация этого фактора может происходить в результате его контакта с поврежденной стенкой, или активацией калликреин-кининовой системы. Это приводит к активации 11 фактора, он в свою очередь активирует 9, и вместе с 8 фактором и при участии ионов а также тромобоцитарного тромбопластина образуется комплекс, активирующий протромбиназу.

Далее наступает 2 фаза: образование из протромбина тромбина под действием протромбиназы.

Затем тромбин активирует фибриноген и переводит его в фибрин-мономер, в дальнейшем за счет полимеризации образуется фибрин-полимер растворимый, а затем под действием 13 фактора образует фибрин-полимер нерастворимый. Он под действием ретрактоэнзимы и ионов кальция подвергается уплотнению.

Противосвертывающая система – препятствует избыточному тромбообразованию и поддерживает кровь в жидком состоянии. Естественные антикоагулянты можно разделить на первичные и вторичные. Первичные всегда присутствуют в крови, вторичные – образуются в результате протеолитического расщепления факторов свертывания крови в процессе образования и растворения фибринового сгутска.

Первичные можно разделить на 3 группы:

Антитромбопластины – обладающие антитромбопластическим и антипротромбиназным действием;

Антитромбины – связывающие тромбин;

Ингибиторы самосборки фибрина.

Примеры первичных – гепарин, антитромбин 3, протеин С и S, альфа2-антиплазмин, альфа2-макроглобулин.

Вторичные – антитромбин 1, ПДФ. Их роль сводится к ограничению внутрисосудистого свертывания крови и распространения тромба по сосудам.

Система фибринолиза – направлена на разрушение фибринового сгустка. Основным фибринолитическим веществом является плазмин.

Фибринолиз может протекать по внутреннуму или внешнему механизму. Внешний механизм связан осуществляется при участии тканевых активаторов, которые синтезируются в эндотелии сосудов. К ним относятся тканевый активатор плазминогена и урокиназа. Внутренний осуществляется плазменными активаторами, а также активаторами тромбоцитов, эритроцитов и лейкоцитов и разделяюется на Хагеман-зависимый и не зависимый. Хагеман-зависимый протекает под влиянием факторов 12а, 14 и 15. Независимый осуществляется более быстро и носит срочный характер. Происходит активация протеин С и S. Его роль сводится к очищению сосудистого русла от нестабилизированного фибрина.

В результате активации плазмина, происходит разрушение фибринового тромба с образованием ПДФ.

Свертывание крови осуществляется за 5-10 минут. Основное время уходит на активацию протромбиназы. Установлено, что при острой кровопотери, болевом раздражении, гипоксии, интенсивной мышечной работе, стрессе свертывание крови значительно ускоряется, что может привести к появлению фибрин-мономеров и даже растворимого в сосудистом русле. Но за счет одновременной активации фибринолиза, вреда организма не наносится.

Ускорение свертывания крови и усиление фибринолиза при перечисленных состояниях обусловлены повышением тонуса симпатической нервной системы и поступление в кровоток адреналина и норадреналина. При этом активируется фактор Хагемана, что приводит к запуску внутреннего и внешнего механизма образования протромбиназы.

В случает повышения тонуса парасимпатики также наблюдаются ускорение свертывания крови и стимуляция фибринолиза. В этих условиях происходит выброс тромбопластина, активаторов плазминогена из эндотелия сердца, сосудов. Следовательно, основным эфферентным регулятором свертывания крови и фибринолиза является сосудистая стенка.

Гуморальная регуляция фибринолиза:

Активаторы: трипсин, хемотрипсин, хлороформ, никотиновая кислота;

Ингибиторы: хлористый кальций, контрикал, трасилол.