Р1 С3

.pdfФизиология возбудимых тканей

1.Строение и функции клеточных мембран

Строение: Клеточные мембраны состоят из бислоя ФЛ ,белков и углеводов. Признана «жидкостно-мозаичную модель» строения мембраны, белки в мембране не образуют сплошной слой наповерхности, а как бы плавают в липидном «озере», образуя своеобразную мозаику. Холестерол,находящийся между ФЛ,делает мембрану более упругой. По расположению в мембране белки бывают: - интегральные или сквозные (пронизывающие мембрану насквозь);- полуинтегральные (погружённые одним концом во внешний или

внутренний липидный слой);- поверхностные или периферические (расположенные на внешней или прилегающие к внутренней сторонам мембраны).Углеводы образуют длинные ветвящиеся цепочки. Углеводный слой мембраны называется гликокаликс.

Функции:

Защитная,рецепторная,создание концентрации ионов ,регуляторнаявысвобождение нейромедиаторов,транспортная,контактная(между клетками).

2. Виды активного и пассивного транспорта веществ через клеточную мембрану.

Пассивный транспорт-транспорт веществ по градиенту концентрации Виды:

1.Фильтрация-движение раствора через поры в мембране под действием градиента давления между жидкостями по обе стороны мембраны.

2.Осмос-движение молекул воды через мембрану из обл меньшей концентрации в обл большей,против градиента концентрации.

3.Диффузия-движение частиц из обл высокой концентрации в обл низкой (облегченная-через специальные белки;простая-через липидный бислой)

Активный транспорт-транспорт осуществляыется при помощи белка-переносчика с использованием энергии Виды:

1.Первичноактивный тр-энергия извлекается при расщеплении АТФ(белки-насосы: Na+Ka насос,Са+насос,Н+насос)

2.Вторичноактивный тр-перенос через мембрану вещ-ва против градиента его концентрации за счет энергии градиента концентрации другого вещ-ва.

3. Строение, свойства и функции ионных каналов клеточной мембраны.

Ионные каналы-представлены интегральными белками.Через этот канал осуществляется пассивный транспорт (по градиенту концентрациииз больш в меньш).

Свойства:

Селективность - это избирательная повышенная проницаемость ИК для определённых ионов.

Способность открываться(активироваться) и закрываться.

Виды:

1.Неспецифические(неселективные)-каналы-утечки,пропускающие различные ионы ,постоянно открыты.

2.Специфические(селективные)-пропускают только 1 вид ионов 3.Электроуправляемые –при изменении величины ПД.

4.Лигандоуправляемые-с помощью биологически активных вещ-в или фармакологических препаратов ,активирующих или блокирующих рецептор.

5.Механоуправляемые-с помощью деформации мембраны, т.е. внешнее воздействие. Функции:

1.обеспечивать управляемое перемещение ионов через мембрану.

2.регуляция водного обмена клетки: объём и тургор.

3.регуляция pH: закисление и защелачивание.

4.Регуляция ионного обмена (обмен солей): изменение внутриклеточного ионного состава и концентрации.

5.создание и изменение мембранных потенциалов

6.Проведение возбуждения в возбудимых клетках: обеспечение движения нервных импульсов.

7.

4. Потенциал покоя, его происхождение и ионные механизмы.

Мембранный потенциал покоя – это разность электрических потенциалов между внутренней и наружной средой клетки в состоянии покоя. (дефицит Na в клетке и избыток K в клетке)

При ПП внутри клетки -,а снаружи +

Происхождение: в состоянии покоя клеточная мембрана хорошо проницаема для ионов К+, и менее проницаема для ионов Na+.Следовательно снаружи клетки становится много + заряда,а внутри – заряд. Затем Na-ые каналы открываются и Na+ стремятся заполнить клетку ими(уравнять свой хим-ий градиент).И таким образом клетка становится заряженной +.(деполярзация).Далее при реполяризации Na-ые каналы снова закрываются ,а катионы K+ стремятся выравнять электрический потенциал и выходят из кл-ки. Но так как Na+ остается ,то уже вступает в силу Na-K+ насосы( 3Na из клетки, 2 K+ в клетку).Таким образом всё больше + ионов выходят из кл-ки в момент реполяризации.

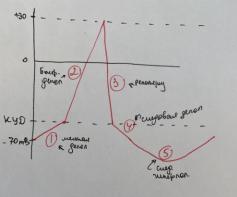

5. Потенциал действия, его фазы.

ПД- это скачкообразное изменение постоянного мембранного потенциала с отрицательной поляризации на положительную и обратно.

Фазы:

1. Медленная деполяризация ( локальный ответ) - возникает вследствие увеличение проницаемости мембраны для ионов натрия.

2.Быстрая деполяризация: лавинообразный вход Na+ в клетку – перезарядка (внутри +,снаружи -)- овершут – инактивация Na каналов(закрытие)

3.Реполяризация: усиление выхода K из клетки (восстановление)

4.Следовая деполяризация: от критического уровня деполяризации до исходного уровня поляризации мембраны 5.Следовая гиперполяризация: увелиение мембранного потенциала и постепенное возвращение к его исходной величине.

6. Происхождение фаз потенциала действия.

Развитие ПД возможно только при действии раздражителей, которые вызывают деполяризацию клеточной мембраны. При деполяризации клеточной мембраны до критического уровня деполяризации (КУД) происходит лавинообразное открытие потенциал чувствительных Na+- каналов. Положительно заряженные ионы Na+ входят в клетку по градиенту концентрации (натриевый ток), в результате чего мембранный потенциал очень быстро уменьшается до 0, а затем приобретает положительное значение. Явление изменения знака мембранного потенциала называют реверсией заряда мембраны.

В результате деполяризации мембраны происходит открытие потенциалчувствительных К+- каналов. Положительно заряженные ионы К+ выходят из клетки по градиенту концентрации (калиевый ток), что приводит к восстановлению

потенциала мембраны. В начале фазы интенсивность калиевого тока высока и реполяризация происходит быстро, к концу фазы интенсивность калиевого тока снижается и реполяризация замедляется.

Фаза гиперполяризации развивается за счет остаточного калиевого тока и за счет прямого электрогенного эффекта активировавшейся Na+/K+ насосы. Изменение величины мембранного потенциала во время развития потенциала действия связано в первую очередь с изменением проницаемости мембраны для ионов натрия и калия.

7. Фазовые изменения возбудимости клеток при генерации потенциала действия.

1.Повышенная возбудимость во время локального ответа

2.Абсолютная рефрактерность деполяризация и начальная реполяризация

3.Относительная рефрактерность при окончании реполяризации

4.Повышенная чувствительность (супервозбудимость) при след деполяризации

5.Пониженная возбудимость при следовой гиперполяризации

8. Законы раздражения возбудимых тканей: закон силы, закон длительности, закон скорости нарастания раздражения.

Закон силы(скелетная мышца): чем больше сила раздражителя действует на ткань, тем больше будет ответная реакция. Например скелетная мышца. Амплитуда ее сокращений постепенно увеличивается с увеличением силы раздражителя ,так как скелетная мышца состоит из множества мышечных волокон, имеющих различную возбудимость. Поэтому на пороговые раздражители отвечают только те мышечные волокна, которые имеют самую высокую возбудимость. С увеличением силы раздражителя в реакцию вовлекается все большее количество мышечных волокон, и амплитуда сокращения мышц все время увеличивается. Когда в реакцию вовлечены все мышечные волокна, составляющие данную мышцу, дальнейшее увеличение силы раздражителя не приводит к увеличению амплитуды сокращения.

Закон длительности: Чем больше ток, тем меньше времени он должен действовать для возникновения возбуждения.

Закон скорости нарастания раздражения:

При действии медленно нарастающего тока возбуждение не возникает ,т.к происходит приспособление возбудимой ткани к действию этого раздражителя .

Чем выше скорость нарастания, тем он более эффективен.

9.Законы действия постоянного тока на возбудимые ткани.

Раздражающее действие происходит только в момент замыкания и размыкания. При замыкании возбуждение происходит на катоде,при размыкании на аноде.

10. Критерий возбудимости (порог раздражения, хронаксия, лабильность).

Порог раздражения- это минимальная сила раздражения, для возникновения возбуждения. Хронаксия (мера)-это наименьшее время действия тока удвоенной пороговой силы, вызывающего возбуждение.

Лабильность – наибольшая частота раздражения, воспроизводимая клеткой без искажения.

11. Классификация, физиологические свойства и функции нейронов.

Нейрон- специализированная клетка, способная принимать , обрабатывать , кодировать и хранить инф-ю ,организовывать реакции на раздражения. Устанавливать контакты с другими нейронами ,клетками органов.

Классификация: Сенсорные(афферентные):

1.Мономодальные – воспринимает 1 вид раздражения

2.Биосенсорные-воспринимает 2 вида раздражения

3.Полисенсорные-множество синапсов

Интернейроны(ассоциативные):

1.Возбуждающие

2.Тормозящие

3.Модулируюшие(преобразуют естественную частоту возбуждения)

Двигательные (эфферентные) или моторные:

1.Двигательные

2.Секреторные

3.Трофические(влияют на обмен вещвеств)

Физиологические св-ва:

1.Раздражимость-способность клетки реагировать изменениям обмена вещ-в на действие раздражителя 2.Возбудимость – способность клетки реагировать на раздражение возбуждением.

3.Проводимость – способность кл-ки к распространению возбуждения вдоль своей мембраны 4.Лабильность –способность кл-ки воспринимать без искажения максимальную частоту возбуждения.

5.Рефрактерность – способность кл-ки в течение некотрого времени не возбуждаться.

Функции:

1.Восприятие информации за счет дендритов и мембраны тела кл-ок(сома). 2.Кодирование инф-ии за счет сомы и аксонного холмика 3.Хранение инф-ии 4.Передача инф-ии за счет аксона и аксонного холмика

12. Механизм возбуждения нейронов. Методы исследования.

Заключается в том ,что генерация ПД наблюдается в области аксонного холмика ,т.к. здесь наиболее низкий порог возбудимости .Далее ПД может распространятся на тело и дальше по аксону. То ПД состоит из 2-х компонентов: 1)активация аксонного холмика 2)акттвация тела и дендрита . После окончания ПД наблюдается гиперполяризация ,т.к. мембрана тела нейрона имеет большое кол-во Ca+ каналов, а вход Ca+ внутрь кл-ки активирует К+ проводимость мембраны.

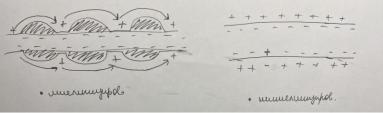

13. Проведение возбуждения в немиелинизированных и миелинизированных нервных волокнах.

Вмиелинизированных нерв волокнах возбуждение охватывает только области узловых перехватов Ранвье.В узловых перехватах имеется большое кол-во Na+каналов .Миелин не проводит возбуждение ,поэтому в этих волокнах оно передается скачкообразно(быстрей передаётся возбуждение).

Внемиелинизированных нервн.волокнах возбуждение распространяется электротонически: от возбужденного участка к невозбужденному(соседних участков).

14. Функциональная классификация нервных волокон, скорость проведения возбуждения в них.

Нервный ствол образован большим кол-ом нервных кл-ок ,причем возбуждение передается каждому волокну изолировано(не переходя с одного волокна на другое). ПД нервного ствола представляет собой сумма ПД нервных волокон входящих в его состав.

Опыт Эрлангера и Гассера: при раздражении на нервный ствол ,то проведения возбуждения нервных волокн входящих в его сотав разная.

Нервные волокна по скорости проведения возбуждения делятся на 3 типа: А,В,С.

А: А-альфа,А-бета,А-гамма,А-дельта. Они покрыты миелиновой оболочкой. А-альфа волокна проводят возбуждения от моторных нервных центров спинного мозга к скелетным мышцам и от рецепторов мышц к определенным нервным центрам.Другие 3 проводят возбуждение от различных рецепторов(тактильных,температурных ,болевых)

В: миелинизированные волокна вегетативной НС.

С:безмиелиновые нервные волокна.Проводят возбуждение от болевых рецепторов,рецепторов давления и терморецепторов.

15.Закон анатомической и функциональной целостности нервного волокна.

Возбуждение распространяется по нервному волокну тллько при условии сохранения его анатомической целостности и функциональной.

При нарушении физиологических свойств нервного волокна путем охлаждения, применения различных наркотических средств, сдавливания, а также порезами и повреждениями анатомической целостности проведение нервного импульса по нему будет невозможно.

16.Парабиоз по Н.Е. Введенскому. Фазы парабиоза. Практическое применение парабиоза в медицине.

Парабиоз – это состояние на границе между жизнью и гибелью ткани, при действии альтернирующих факторов(повреждающих, отравляющих ,токсичных).

Если на нервное волокно не действуют альтернирующие факторы ,то импульс хорошо проходит.(большая лабильность ткани).

Введенский на нервное волокно ввел альтернирующий фактор(кcl,фенолы,кислоты,накротические ,анестезирующие препараты и тд).И в этом участке нерва произошел парабиотический очаг(участок). Далее там происходит инактивация и закрытие Na каналов. Далее на него действуют слабый, средний и сильный раздражитель. Слабый может пройти через лабильный участок – следовательно слабая реакция. У среднего частота раздражения больше и следовательно часть попадает на рефрактерный участок и поэтому ответная реакция будет слабая. У сильного так же.

На сильный , средний и слабый действует слабая реацкия.

3фазы:

Уравнительная фаза. Одинаковая ответная реакция у трёх раздражителей.(лабильность уменьшаяется)

Парадоксальная фаза. Если не устранить альтернирующий фактор,то рефрактерный участок увеличивается.(у слабого есть ответная реакция,у среднего чуть-чуть проходит через лабильный участок,сильный –исчезает)

Тормозная фаза.Польностью образуется рефрактерный участок.Никакие не могут пройти.(нет ответной реакции)

В медицине: парабиоз лежит в основе дейсвтия анестетиков(вызывать уменьшения чувствительности тела или части тела)

17. Закон двустороннего проведения возбуждения по нервному волокну.

Возбуждение может распространяться центробежно ,так и центростремительно. В естественных условиях возбуждение проводится от центра к периферии благодаря наличию рефрактерности.

В нормальных условиях нет,только в лабораторных.

18.Закон изолированного проведения возбуждения по нервным волокнам. Его значение для координированной деятельности организма.

Проведение возбуждения по нервному волокну просиходит изолировано от других волокон из-за наличия миелиновой оболочки в миелиновых нервных волокнах,а в безмиелиновых –за счёт двуслойной оболочки Ф,создаваемой шванновскими кл-ми.

19.Физиологические свойства и функции поперечно-полосатых мышечных

клеток(скелетных):

Свойства:раздражимость,проводимость,возбудимость,рефрактерность,лабильность,сократим ость,пластичность.

Функции: 1.обеспечивает позу тела 2.перемещают тело в пространстве 3.перемещают части тела относительно друг друга 4.терморегуляционная ф-я 5.обеспечивает движение венозных сосудов.

20. Механизм сокращения поперечно-полосатых мышечных клеток. Электрохимическое преобразование

1)генерация ПД

2)распространение ПД по Т-системе

3)открытие Ca2+-каналов. Зоны контакта Т-системы и саркоплазматического ретикулума, активация ферментов, образование инозитолтрифосфата, увеличение концентрации ионов Ca2+.

Хемомеханическое

1)Взаимодействие ионов Ca2+ с тропонином, освобождение активных центров на активных филаментах (тропомиозин в желобке)

2)Взаимодействие миозиновой головки с актином (-1 АТФ), вращение головки и развитие эластичной тяги (всего затрачивается 2 АТФ)

3)Скольжение нитей актина и миозина относительно друг друга, уменьшение размера саркомера, развитие напряжения или укорочение мышечного волокна.

Роль Са2+: связывается с тропонином, в результате чего происходит смещение тропомиозина в желобки м/д нитями актина и открываются АЦ.

Роль АТФ: при своем гидролизе обеспечивает изменение конформации головки миозина и переводе в высокоэнергетическое состояние.

Режимы сокращений:

1)Изометрический – изменяется напряжение мышцы, а длина не изменяется

2)Изотонический – изменяется длина мышцы, а напряжение не изменяется.

3)Ауксотонический – изменяется и напряжение, и длина мышцы.

Типы сокращений:

1)Концентрический – в тех случаях, когда внешние нагрузки меньше, чем развиваемое мышцей напряжение, при этом мышца укорачивается.

2)Экцентрический - в тех случаях, когда внешние нагрузки больше, чем развиваемое мышцей напряжение, при этом мышца удлиняется.

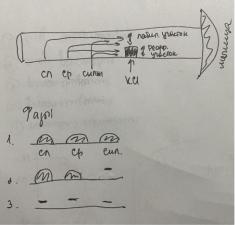

21. Одиночное сокращение скелетных мышц, его фазы.

Одиночное сокращение мышцы: сокращение, возникающее при раздражении мышцы одиночным пороговым или сверхпороговым стимулом.

Фазы одиночного сокращения:

1)Латентный период – сумма временных задержек от момента раздражения до появления реакции.

2)Фаза укорочения или развития напряжения (сокращение)

3)Фаза расслабления.

22.Тетаническое сокращение скелетных мышц. Зубчатый и гладкий тетанус мышц.

Тетанус – сильное и длительное сокращение мышцы. Выделяют:

Гладкий тетанус – если повторные стимулы приходятся на фазу укорочения, происходит полная суммация единичных сокращений.

Зубчатый тетанус – если повторные стимулы наносятся в период расслабления, будет происходить неполная суммация единичных сокращений.

Оптимум раздражения формируется, когда мышца, раздражаемая стимулом, находится в фазе супернормальной возбудимости.

Пессимум раздражения формируется, когда мышца, раздражаемая очередным стимулом, находится в фазе абсолютной рефрактерности.

23.Работа, мощность и сила мышц. Динамометрия.

Сила мышцы зависит от ее поперечного сечения. Чем больше физиологическое поперечное сечение, тем больше груз, который она в состоянии поднять. Сила мышцы с косо расположенными волокнами значительно больше силы мышцы той же толщины, но с продольным расположением волокон. Для сравнения силы разных мышц вычисляют абсолютную мышечную силу. Для этого максимальный груз, который может поднять мышца, делят на площадь ее физиологического сечения.

Работа мьшшы измеряется произведением поднятого груза на величину укорочения мышцы. Работа мышцы равна нулю, если она сокращается без нагрузки. По мере увеличения нагрузки работа сначала увеличивается, а затем постепенно уменьшается. При очень большом грузе, который мышца не способна поднять, работа опять становится равной нулю. Таким образом, наибольшую работу мышца совершает при средних нагрузках.

Мощность мышцы измеряется величиной работы в единицу времени. Мощность так же, как и работа, достигает максимальной величины при средних нагрузках. Поэтому зависимость работы и мощности от нагрузки получила название правила средних нагрузок.

Динамометрия - измерение силы отдельных мышечных групп человека с помощью специальных устройств — динамометров медицинских.

24.Физиологические свойства и функции гладкомышечных клеток. Свойства:

1.Автоматия(самопроизвольная деятельность)

2.Никогда не утрачивает степень напряжения

3.Создание собственного базального тонуса

4.Низская проводимость возбуждени

5.Электричсекая нестабильность мембраны гладко-мышечной клетки(пост напряж)

Функции:

1.Обеспечение функционирования внутренних органов

2.регуляция давления в кровеносных сосудах

3.опорожнение полых органов и продвижение их содержимого

25.Виды хеморецепторов мембраны гладкомышечных клеток.

1)альфа- и бетаадренергические: Взаимодействие адреналина (норадреналина) с этими рецепторами может вызвать различные эффекты. Активизация а-рецепторов приводит к снижению уровня цАМФ в середине клетки, увеличение концентрации Са2 +, сокращение мышц и сужения сосуда. Взаимодействие с В-рецепторами сопровождается увеличением уровня цАМФ, снижением концентрации свободного Са2 + и расслаблением гладкомышечной клетки.

2)холинергические: Ацетилхолин через М-холинорецепторы приводит к увеличению уровня цГМФ. Вследствие этого снижается уровень свободного внутриклеточного Са2 + и клетка расслабляется.

3)гистаминергические: Относительно гистамина есть два типа рецепторов – Н1 и Н2. Активизация H1-рецепторов сопровождается деполяризацией мембраны, увеличивая выход К + из клетки. При этом снижается сила сокращения мышцы, но сокращение сохраняется, потому что при

активизации Н2-рецепторов уменьшается выход К + из клетки и Са2 + из депо в цитоплазму, что приводит к расслаблению гладких мышц.

26. Общий план строения синапсов.

Синапс — это структурно-функциональное образование, обеспечивающее переход информации с неврной кл-ки на другую возбудимую кл-ку(мышечная,нервная ,железистая).

Строение:

27. Классификация синапсов.

1.Морфологически - аксосоматические -аксоаксональные -аксодендритные 2.Функционально

По механизму действия -электрические -химические -смешанные

По эффекту

-возбуждающие -тормозящиеПо природе медиатора

-адренергические -холинергиеские -серотонинергические

Итд.

28.Механизм проведения возбуждения в электрических синапсах.

ПД из пресинаптического окончания по межсинаптической щели распрстраняется на постсинаптическую мембрану электротонически.Интегральные белки стыкуются друг с другом для того чтобы возникали каналы пресинаптической и постсинаптчисекой мембраны.Рефрактернотсь пресинаптической мембрану способствует одностороннему движ.

29. Механизм проведения возбуждения в химических синапсах нервной системы.

импульс - нервное окончание в синаптические бляшки - деполяризация пресинаптической мембраны (вход Са++ и выход медиаторов) - медиаторы - синаптическая шель постсинаптическая мембрана (взаимодействие с рецепторами) - генерация ВПСП – ПД

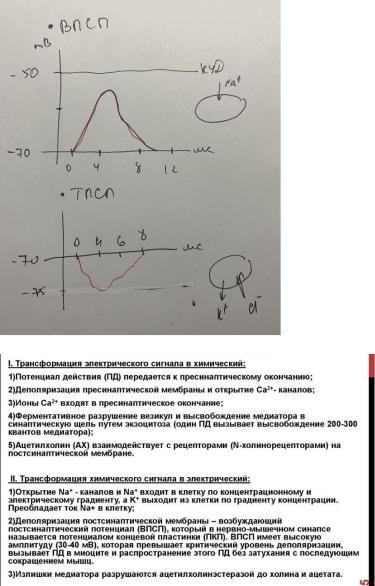

30. Постсинаптические потенциалы в нервных синапсах (ВПСП, ТПСП), их природа.

Врезультате открывания каналов изменяется потенциал субсинаптической мембраны. Такое изменение называется постсинаптическим потенциалом.

ВЦНС возбуждающими являются холин-, адрен-, дофамин-, серотонинергические синапсы и некоторые другие. При взаимодействии их медиаторов с соответствующими рецепторами, открываются хемозависимые натриевые каналы. Ионы натрия входят в клетку через субсинаптическую мембрану. Происходит ее местная или распространяющаяся деполяризация. Эта деполяризация называется возбуждающим постсинаптическим

потенциалом (ВПСП).

Тормозными являются глицин- и ГАМК-ергические синапсы. При связывании медиатора с хеморецепторами, активируются калиевые или хлорные хемозависимые каналы. В результате ионы калия выходят из клетки через мембрану.

Ионы хлора входят через нее. Возникает только местная гиперполяризация субсинаптической мембраны. Она называется тормозным постсинаптическим потенциалом (ТПСП).

31. Механизм проведения возбуждения в нервно-мышечных синапсах.