- •1. Синдром повышенной воздушности легочной ткани. Механизм формирования и морфофункциональные изменения, возникающие при этом. Клинические признаки.

- •4.Синдром ателектаза: происхождение и виды. Клинические признаки.

- •5. Синдром долевого уплотнения легочной ткани. Причины развития, клинические проявления, данные объективного исследования.

- •6. Синдром очагового уплотнения легочной ткани. Причины развития, клинические проявления, данные объективного исследования.

- •7. Синдром бронхиальной обструкции. Причины развития, клинические проявления.

- •8. Синдром полостного образования в легком.

- •9. Основные симптомы при патологии дыхательной системы, краткая характеристика, основные причины.

- •14. Бронхоэктатическая болезнь. Определение. Классификация, патогенез (теория «порочного круга»), клиническая картина, данные объективного исследования. Диагностика, цели терапии.

Минакова СФ 2А 2025г ПВБ С4Р1 -пульмонология

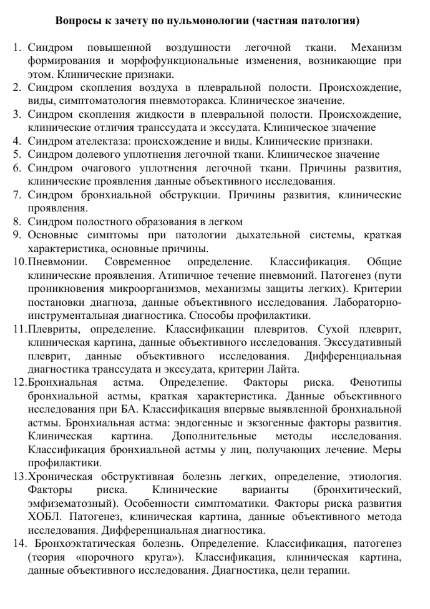

1. Синдром повышенной воздушности легочной ткани. Механизм формирования и морфофункциональные изменения, возникающие при этом. Клинические признаки.

Синдром повышенной воздушности легочной ткани (эмфизема легких) – это состояние легких, характеризующаяся патологическим расширением воздушных пространств, расположенных дистальнее терминальных бронхиол.

Жалобы: смешанная одышка, возникающая вначале только при значительной физической нагрузке, затем величина физической нагрузки, вызывающей одышку, снижается, и, наконец, одышка может беспокоить и в покое.

Осмотр грудной клетки: бочкообразная грудная клетка, приподнятость плеч, короткая шея, у мужчин – уменьшение расстояния между щитовидным хрящом и рукояткой грудины, выбухание грудины, увеличение эпигастрального угла, расширение и выбухание межреберных промежутков, втяжение их на вдохе, сглаженность или выбухание надключичных ямок, поверхностное дыхание, участие в дыхании вспомогательной мускулатуры (на вдохе напрягаются грудинно-ключично-сосцевидные и лестничные мышцы, на выдохе – передние зубчатые мышцы и мышцы брюшного пресса). На выдохе больные прикрывают рот, раздувая щеки (пыхтят). Отмечается ограничение экскурсии грудной клетки при дыхании.

Виды эмфиземы легких.

Необструктивные эмфиземы (отсутствует обструкция терминальных бронхиол):

а) компенсаторная (викарная) эмфизема легких – следствие заместительного перерастяжения тканей легкого, которое развивается в результате уменьшения дыхательной поверхности соседних участков легких – (резекция легкого, ателектаз, пневмония и др.;

б) старческая – следствие возрастного снижения эластичности альвеол.

Обструктивные эмфиземы:

а) функциональная эмфизема легких (острое вздутие легких) развивается при внезапной клапанной обструкции бронхов (приступы бронхиальной астмы, аспирация инородного тела и т.д.), преходящая, исчезает при устранении вызвавшей ее причины;

б) хроническая субстанциональная эмфизема легких, при которой отмечается деструкция альвеолярных стенок (истинная эмфизема легких):

- первичная – не связана с предшествующими заболеваниями легких (н.п. наследственный дефект α -1-антитрипсина);

- вторичная – развивается вследствие заболеваний легких и бронхов (ХОБЛ, бронхиальная астма, туберкулез, пневмокониозы и др.).

Механизмы развития эмфиземы легких.

Первичная эмфизема развивается без предшествующего заболевания легких. Она развивается при наследственном дефиците α-1-антитрипсина, при изменениях сурфактанта, у стеклодувов, трубачей, певцов.

В большинстве случаев эмфизема легких вторичная. Основную роль в развитии вторичной эмфиземы легких играет обструкция мелких дыхательных путей при ХОБЛ и бронхиальной астме. Во время вдоха стенки измененных воспалением бронхов растягиваются, бронхи расширяются, воздух заполняет альвеолы и расширяет их. При выдохе легочная ткань сокращается, сдавливая терминальные бронхиолы. Альвеолярный воздух не успевает эвакуироваться, и часть его остается в «альвеолярной ловушке». При последующих вдохах все повторяется. Альвеолы перерастягиваются воздухом, возникает острое вздутие легких. Затем возникают дегенеративно-деструктивные изменения стенок альвеол и развивается хроническая эмфизема легких. Следствием истинной эмфиземы легких становится расширение грудной клетки, уменьшение ее дыхательных экскурсий, нарушение вентиляции легких и газообмена в них, дыхательная недостаточность, легочное сердце.

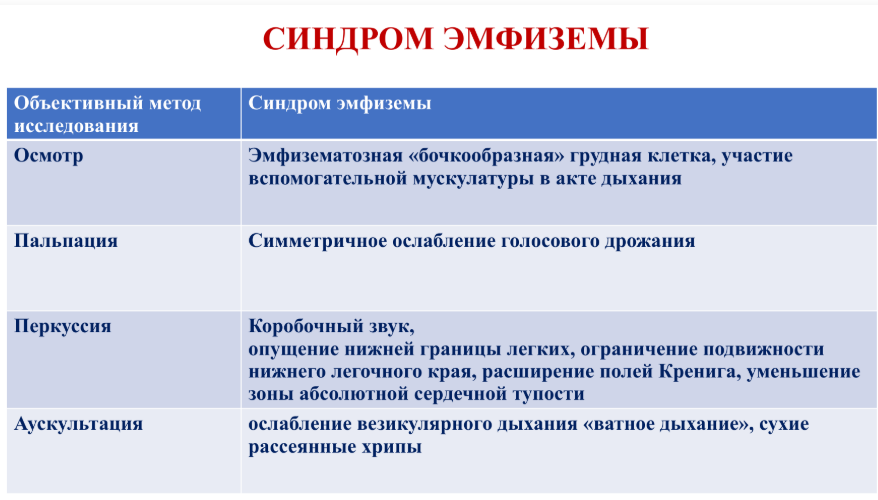

2-3. Синдром скопления жидкости и воздуха в плевральной полости. Происхождение, виды, симптоматология пневмоторакса. Происхождение, клинические отличия транссудата и экссудата. Клиническое значение.

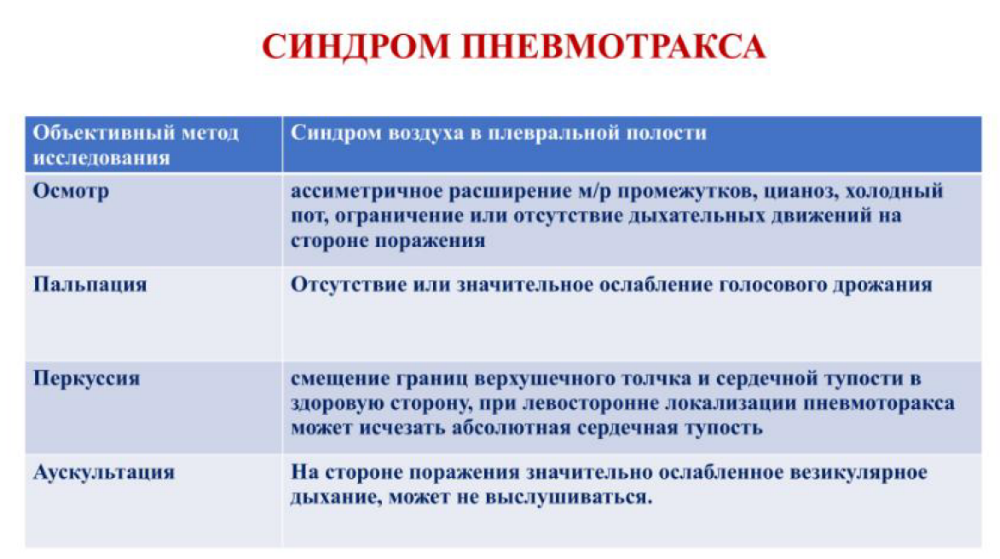

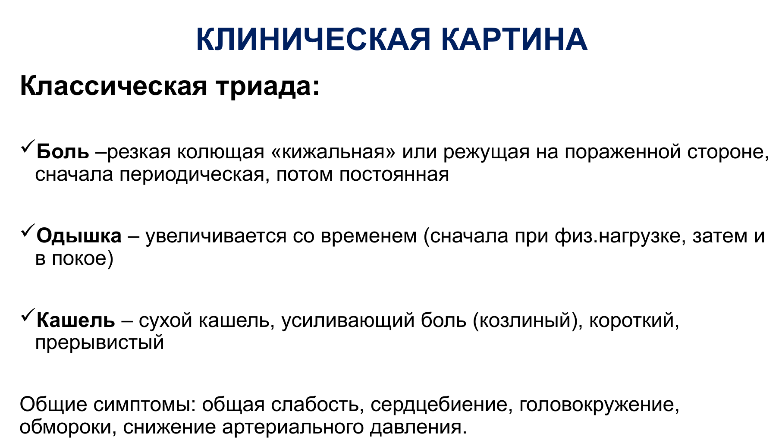

Пневмоторакс

– это патологическое скопление воздуха

в плевральной полости, приводящее к

нарушению вентиляционной функции легких

и газообмена при дыхании. К общим

признакам пневмоторакса относятся боль

в грудной клетке на стороне пневмоторакса,

затрудненное дыхание, одышка, сухой

кашель, учащенное сердцебиение. При

закрытом пневмотораксе легкое обычно

спадается незначительно.

Пневмоторакс

– это патологическое скопление воздуха

в плевральной полости, приводящее к

нарушению вентиляционной функции легких

и газообмена при дыхании. К общим

признакам пневмоторакса относятся боль

в грудной клетке на стороне пневмоторакса,

затрудненное дыхание, одышка, сухой

кашель, учащенное сердцебиение. При

закрытом пневмотораксе легкое обычно

спадается незначительно.

Различают

первичный и вторичный спонтанные,

травматический и ятрогенный пневмоторакс,

а также закрытый, открытый и клапанный.

Различают

первичный и вторичный спонтанные,

травматический и ятрогенный пневмоторакс,

а также закрытый, открытый и клапанный.

При «закрытом» пнев-

мотораксе сразу после спадения легкого (из-за утраты воздушности) место проникновения воздуха закрывается так, что количество воздуха,попавшего в плевральную полость, ограничено;плевральное давление остается отрицательным и

медленное выздоровление неизбежно, даже если не проводится никакого лечения. «Открытый» пневмоторакс – формируется стойкое сообщение между воздухоносными путями и плевральным пространством (бронхоплевральная фистула), видимое как стойкое стравливание воздуха через дренирующее отверстие в грудной клетке. Легкое не может расправиться, и создается угроза развития инфекции за счет попадания микроорганизмов из воздухоносных путей в плевральное пространство. Напряженный пневмоторакс возникает тогда, когда отверстие в легком остается

открытым, но функционирует как однонаправленный клапан между воздухоносными путями и плевральным пространством. Прогрессирующее нарастание объема газа в плевральном пространстве ведет к повышению давления выше атмосферного, сдавлению пораженного, противоположного легких, сердца и смещению средостения. Снижение наполнения сердца и сердечного выброса (СВ) обусловливает серьезность состояния и может привести к смерти.

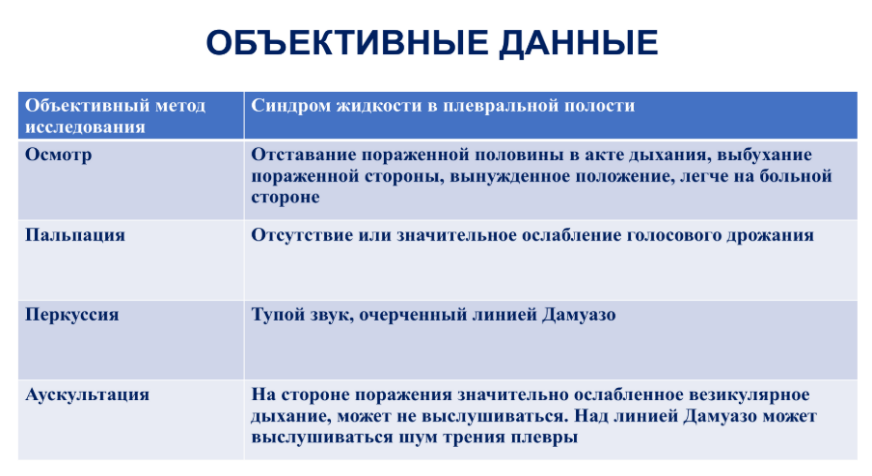

Гидроторакс

– это скопление жидкости в плевральной

полости. Если выпот инфицирован, он

называется эмпиемой. Если он связан с

пневмонией, он называется «парапневмоническим

выпотом».

Гидроторакс

– это скопление жидкости в плевральной

полости. Если выпот инфицирован, он

называется эмпиемой. Если он связан с

пневмонией, он называется «парапневмоническим

выпотом».

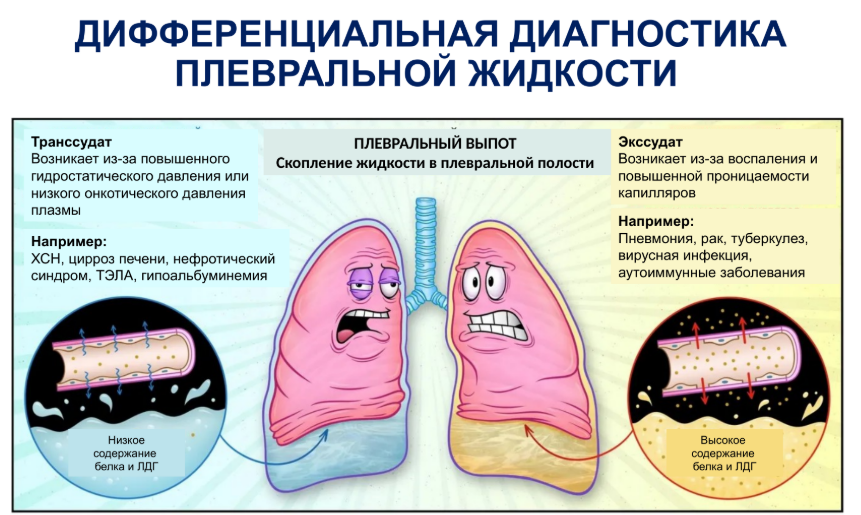

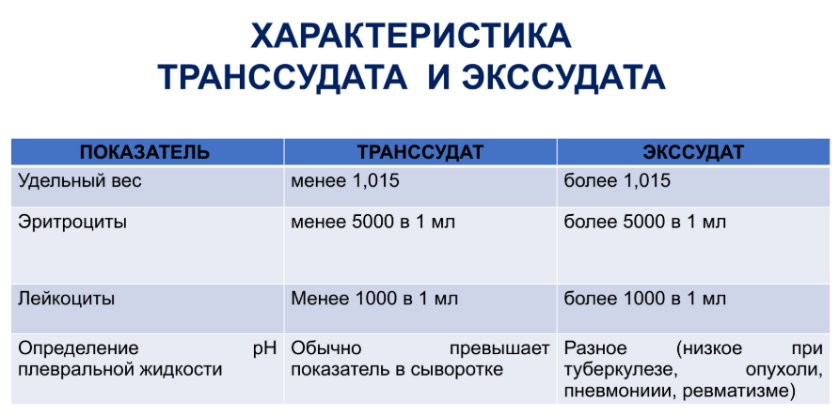

Экссудат и транссудат.

Причинами появления экссудата являются воспаление плевры (плевриты) при туберкулезе и пневмониях, карциноматоз плевры при злокачественном новообразовании. Чаще поражение бывает односторонним.

Причинами

гидроторакса, или скопления транссудата

в плевральной полости, могут быть застой

в малом круге кровообращения при

сердечной недостаточности или общая

задержка жидкости при заболеваниях

почек.

Причинами

гидроторакса, или скопления транссудата

в плевральной полости, могут быть застой

в малом круге кровообращения при

сердечной недостаточности или общая

задержка жидкости при заболеваниях

почек.

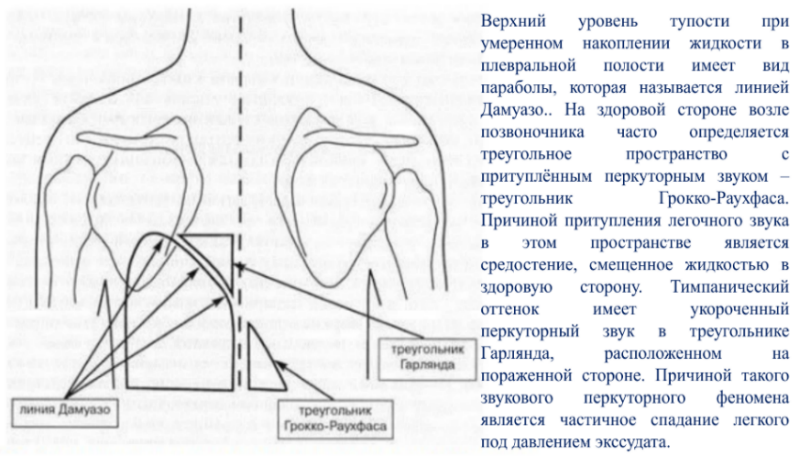

Симптомы: одышка, чувство тяжести на стороне поражения осмотр: вынужденное положение лежа на больной стороне, частое поверхностное дыхание, выпячивание грудной клетки и отставание в акте дыхания пораженной стороны, отечность кожи нижней части грудной клетки.

Клиническое значение: плеврит, гидроторакс, гемоторакс, хилоторакс.

Транссудация

— выход жидкой части крови за пределы

сосудистого русла через неповрежденную

стенку в неповрежденную ткань.

Транссудация

— выход жидкой части крови за пределы

сосудистого русла через неповрежденную

стенку в неповрежденную ткань.

Экссудат содержит больше белков (более 2 % до 8 %) — не только альбумины и глобулины, но и белок с большой молекулярной массой — фибриноген, форменные элементы крови, лизосомальные ферменты, биологически активные вещества, продукты распада тканей.

Виды экссудата:

• серозный. Близок по составу к транссудату, содержит альбумины, образуется в серозных полостях;

•

геморрагический

— содержит эритроциты в большом

количестве. Характерен для септических

состояний, стафилококковой инфекции;

•

геморрагический

— содержит эритроциты в большом

количестве. Характерен для септических

состояний, стафилококковой инфекции;

• фибринозный;

• гнойный — содержит лейкоциты, вызван распадом клеток;

• гнилостный;

• смешанный.