Патфиз Р3 (2)

.pdf

1.РАССТРОЙСТВА СИСТЕМНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

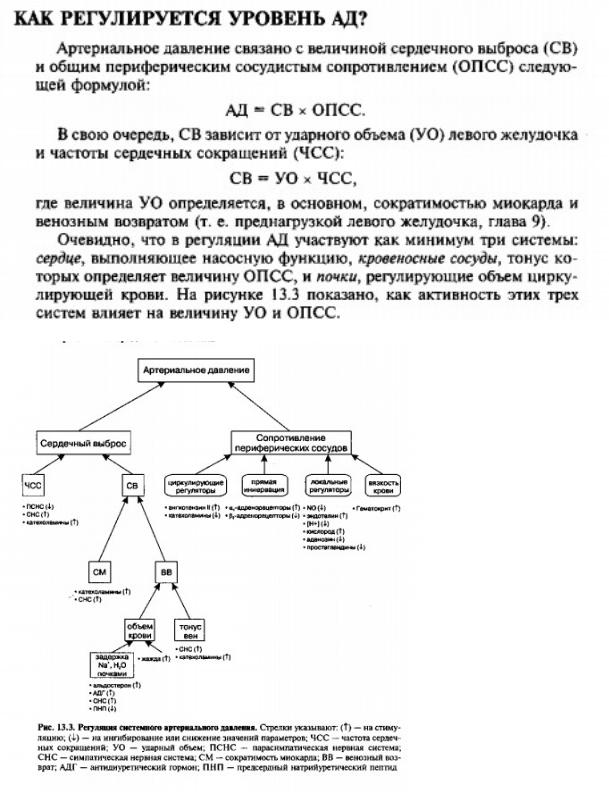

1.Органы, участвующие в регуляции артериального давления (поражения которых могут привести к развитию гипер – или гипотензии). Основные механизмы регуляции артериального давления: прессорные и депрессорные.

Фазы регуляции кровотока:

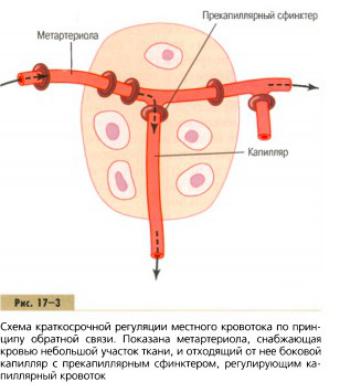

oКраткосрочная (кратковременная) – за счет быстрого местной

вазоконстрикции или вазодилатации, развивающихся в течение несколько секунд или минут и обеспечивающих необходимые изменения тканевого кровотока; зависит от метаболических изменений (реактивная и активная гиперемия), потребности тканей в кислороде; основные теории регуляции местного кровотока:

Вазодилататорная (аденозин, углекислый газ, аденозинфосфаты, гистамин, ионы калия и ионы водорода)

Гипоксическая (нутриент-дефицитная)

Аутогенная регуляция кровотока:

Миогенный механизм: внезапное растяжение мелких кровеносных сосудов вызывает сокращение гладкомышечной стенки сосудов в течение нескольких секунд. Следовательно, когда высокое артериальное давление растягивает сосуд, возникает ответное его сужение — и кровоток уменьшается почти до нормального уровня. И наоборот, при падении давления степень растяжения сосуда снижается, гладкомышечные клетки расслабляются, что приводит к увеличению кровотока.

Метаболический механизм: Если артериальное давление растет, избыточный кровоток доставляет тканям слишком много кислорода и питательных веществ. Это (особенно избыток кислорода) приводит к сужению кровеносных сосудов, и кровоток возвращается к нормальному уровню, несмотря на повышенное артериальное давление.

Особые механизмы:

Почечный: по принципу канальцево-клубочковой обратной связи

Центральный (в головном мозге): влияние концентраций углекислого газа и ионов водорода; При увеличении концентрации углекислого газа или ионов водорода происходит расширение мозговых сосудов, что обеспечивает быстрое вымывание углекислого газа и ионов водорода из тканей мозга. Возбудимость нейронов в значительной степени зависит от концентрации углекислого газа и ионов водорода.

oДолгосрочная (долговременная) - связаны в основном с

увеличением или уменьшением числа кровеносных сосудов, снабжающих ткани кровью: основной механизм – изменение количества сосудов в тканях в зависимости от их потребности в кислороде. Дефицит кислорода в тканях стимулирует синтез ангиогенных факторов: эндотелиальный фактор роста, фактор роста фибробластов, ангиогенин, которые вызывают рост новых сосудов одинаковым способом: они способствуют появлению новых сосудов путем разрастания и ветвления старых сосудов.

Гуморальная регуляция:

1.Сосудосуживающие факторы:

a.Адреналин, норадреналин: адреналин оказывает менее выраженное сосудосуживающее действие, а также вызывает дилатацию коронарных сосудов при усилении сердечной деятельности.

b.Ангиотензин II: особенно сильно сказывается на мелких артериолах. Благодаря этому в изолированном участке

ткани кровоток резко снижается. Однако физиологическое значение ангиотензина II заключается в том, что сужение артериол во всех участках сосудистой системы приводит к повышению общего периферического сопротивления и, следовательно, к повышению артериального давления.

c.Вазопрессин: концентрация вазопрессина в крови после тяжелой кровопотери возрастает настолько, что вызывает увеличение артериального давления на 60 мм рт. ст. и практически возвращает его к нормальному уровню.

d.Эндотелин: присутствует в эндотелиальных клетках практически всех кровеносных сосудов. Однако он выделяется только при повреждении эндотелия, вызванного травмой или инъекцией повреждающих агентов в кровь. Местное высвобождение эндотелина и последующая вазоконстрикция предотвращают кровотечение из артерий диаметром до 5 мм при травматическом разрыве сосудов.

2.Сосудорасширяющие факторы:

a.Брадикинин: вызывает как значительное расширение артериол, так и увеличение проницаемости капилляров.

b.Гистамин: вызывает значительное расширение артериол и подобно брадикинину увеличивает порозность капиллярной стенки, что способствует выходу белков и жидкости в ткани.

3.Влияние ионов и других факторов на сосуды:

a.Увеличение концентрации ионов кальция вызывает сужение сосудов.

b.Увеличение концентрации ионов калия вызывает расширение сосудов, т.к. ионы калия тормозят сокращение гладких мышц.

c.Увеличение концентрации ионов магния значительно расширяет сосуды.

d.Увеличение концентрации ионов водорода (уменьшение pH) вызывает расширение артериол; и наоборот, небольшое снижение концентрации ионов водорода вызывает сужение артериол.

e.Анионами, которые оказывают заметное влияние на кровеносные сосуды, являются ацетат и цит рат, которые вызывают умеренное расширение сосудов.

f.Увеличение концентрации углекислого газа вызывает выраженное расширение сосудов в большинстве тканей, особенно в тканях головного мозга.

Нервная регуляция:

1.Симпатическая нервная система: Сосудосуживающие волокна иннервируют все отделы сосудистой системы, но плотность распределения их в разных тканях различна. Симпатическое сосудосуживающее влияние особенно выражено в почках, тонком кишечнике, селезенке и коже, но меньше в скелетных мышцах и головном мозге. Стимуляция симпатических нервов мелких артерий и артериол приводит к увеличению сосудистого сопротивления и, следовательно, к уменьшению кровотока в тканях. Стимуляция симпатических нервов крупных кровеносных сосудов, особенно вен, приводит к уменьшению объема этих сосудов.

2.Артериальные гипертензии и гипотензии. Принципы классификации (в зависимости от изменения рабочих механизмов, патогенеза и клинического течения).

Гипертензии:

Взависимости от изменений гемодинамических факторов

a.Гиперкинетический тип - ↑МОК при нормальном/↓ ОПС – увеличение САД

b.Гипокинетический тип - ↑ОПС при ↓МОК

c.Эукинетический тип - ↑ОПС, МОК не изменен

d.Смешанный - ↑МОК и ОПС

По течению

e.Доброкачественные

f.злокачественные

По механизму развития

g.Эссенциальная гипертония - развивается в результате первичного нарушения высшей нервной деятельности и функциональных изменений (неврозов).

h.Вторичная гипертензия - являются проявлением поражения органов и систем (ЦНС, почек, желез внутренней секреции, крупных сосудов).

Гипотензии:

Физиологическая – после тяжелой и продолжительной физической и умственной работы, при резком изменении условий проживания

Патологическая

по скорости развития:

Острая – при острой сердечной, надпочечниковой, тиреоидной недостаточности, шоке, кровопотере, коллапсе, передозировке гипотензивных средств.

Хроническая

По механизму развития:

Первичная

Вторичная

По продолжительности (клиническая классификация):

Устойчивая

Транзиторная:

oОртостатическая

oПостпрандиальная

oГипотензия напряжения

oИзбыточное снижение АД во сне

oНейрогенные обмороки

3.Классификация артериальных гипертензий в зависимости от изменений гемодинамических рабочих механизмов (МОК

иОПСС).

1. В зависимости от изменений гемодинамических факторов

a.Гиперкинетический тип - ↑МОК при нормальном/↓ ОПС

b.Гипокинетический тип - ↑ОПС при ↓МОК

c.Эукинетический тип - ↑ОПС, МОК не изменен

d.Смешанный - ↑МОК и ОПС

2.По течению

a.Доброкачественные

b.злокачественные

3.По механизму развития

a.Эссенциальная гипертония - развивается в результате первичного нарушения высшей нервной деятельности и функциональных изменений (неврозов).

b.Вторичная гипертензия - являются проявлением поражения органов и систем (ЦНС, почек, желез внутренней секреции, крупных сосудов).

4.Роль нарушений эндокринной регуляции в механизмах

развития артериальных гипертензий. Этиология и патогенез гипертензий при альдостеронизме, гиперкортизолизме, феохромацитоме, гипертиреозе.

1.Феохромоцитома - опухоль мозгового вещества надпочечников, продуцирующая значительные количества катехоламинов (адреналин, норадреналин, дофамин), концентрация которых у больных с феохромоцитомой в крови и моче увеличивается в 10100 раз. При феохромацитоме выделяют 3 вида АГ:

a.Пароксизмальную (кризовую)

b.Стабильную

c.Смешанную – пароксизмы на фоне стабильного повышения АД.

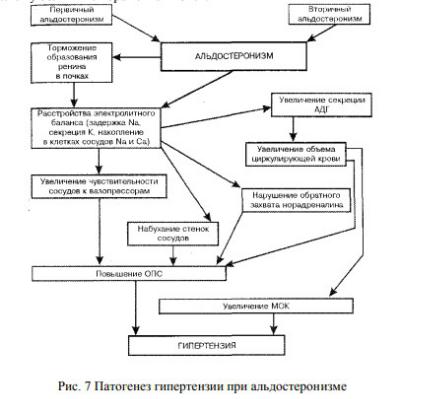

2.Первичный альдостеронизм (синдром Конна).

Морфологическим субстратом данного заболевания чаще всего являются солитарные или (реже) множественные аденомы и идиопатическая гиперплазия клубочковой зоны коры надпочечников, секретирующие альдостерон. Основные симптомы болезни определяются гиперпродукцией альдостерона - минералокортикоиды способствуют реабсорбции в почках гидратированных ионов натрия, что ведет к задержке в организме воды и увеличению объема циркулирующей крови, а следовательно, к подъему артериального давления и формированию артериальной гипертензии.

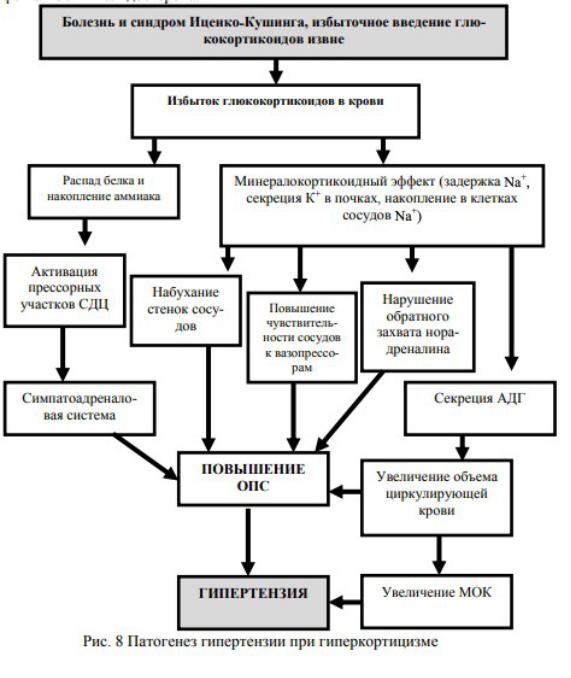

3.Болезнь и синдром Иценко-Кушинга. Приводят к повышению в крови уровня глюкокортикоидов, которые при данной патологии играют решающую роль в формировании артериальной гипертензии. Первичное или вторичное (под влиянием АКТГ) повышение секреции глюкокортикоидов вызывает увеличение плотности адренорецепторов, локализованных в сердце и сосудах, а также повышение их чувствительности к катехоламинам; стимуляцию продукции ангиотензиногена в печени. Вслед за повышением адренореактивности сердца и сосудов отмечается увеличение тонуса сосудов и сердечного выброса. Результатом этих гемодинамических эффектов является повышение артериального давления.

4.Гипертиреоз. Возникает при гиперфункции щитовидной железы,

врезультате чего повышается уровень тироксина и трийодтиронина в крови. При этом подъем артериального давления происходит вследствие сочетанного возрастания периферического сопротивления артерий и увеличения минутного объема сердца. Последний эффект обусловлен тироксинзависимой тахикардией.

5.Роль нарушений нервной регуляции в патогенезе артериальной гипертензии, рефлекторные и центрогенные артериальные гипертензии.

Формирование гипертензий может быть обусловлено рефлекторными и центрогенными влияниями на систему кровообращения. По своему происхождению рефлекторные

гипертензий подразделяются на условно- и безусловнорефлекторные.

1.Условнорефлекторные - связаны с формированием патологической условнорефлекторной связи, возникающей в результате сочетания индифферентного раздражителя, и раздражителя, вызывающего повышение системного АД -> на действие индифферентного раздражителя происходит повышение АД. При отрицательных, тягостных эмоциях. Условная связь образуется между корой и субкортикальными структурами с формированием постоянной функциональной системы. Такая сцепленность функций второй сигнальной системы с субкортикальными структурами, ответственными за формирование отрицательных эмоций тягостного характера, названа исследователями тандемом и сопровождается активацией прессорных механизмов с увеличением АД. Проведение импульсов предположительно осуществляется через сосудодвигательный центр (ядро Овсянникова) -> доминантный очаг становится достаточно устойчивым, его особенность - снижение порога возбуждения нервных клеток -> повышение АД

врезультате действия любого раздражителя.

2.Безусловнорефлекторные - возникают в ответ на действие повреждающих факторов, сопровождающихся, как правило, болевым эффектом. Это обычно наблюдается при действии механических, термических факторов, раздражающих веществ. Классический пример – гипертония растормаживания: в результате раздражения барорецепторов дуги аорты и каротидных синусов информация поступает по нерву Геринга и депрессорному нерву в сосудодвигательный центр и вызывает торможение прессорных участков этого центра; возникает в связи с повышением потенциала покоя клеток сосудодвигательного центра -> уменьшение количества импульсов к сосудам и сердцу. В клинических условиях снижение барорецепторной информации

вбульбарный центр может иметь место при интоксикациях, инфекциях (сифилис), приводящих к поражению барорецепторов сосудов, при нарушении растяжения барорецепторных зон в результате атеросклеротических изменений сосудов, механическом повреждении депрессорных нервов, а также при адаптации барорецепторов и снижении их чувствительности, например, в результате длительного подъема АД при гипертонической болезни.

3.Центрогенные гипертензии - могут быть обусловлены функциональными или органическими изменениями со стороны ЦНС. Прежде всего, это закрытые и открытые травмы черепа, длительное воздействие сильного шума, локальные поражения мозга (кровоизлияние, опухоль, воспаление), гипоксия мозга. При этом нарушается регуляция сердечнососудистой системы с преобладанием прессорных эффектов и увеличением сердечного выброса.

6.Роль почечных прессорных и депрессорных механизмов в патогенезе артериальных гипертензий.