Конспект - общая и частная вирусология

.pdf

AnyScanner

AnyScanner

AnyScanner

AnyScanner

AnyScanner

AnyScanner

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ по разделу «Общая и частная вирусология»

СФ 2 курс

1.Принципы классификации и номенклатуры вирусов. Качественные отличия вирусов от прокариотов. Методы культивирования и индикации вирусов.

2.Структура вириона, основные стадии взаимодействия вирусов с клетками организма хозяина.

3.Фаги (вирусы бактерий). Морфологические и структурные особенности фагов. Вирулентные и умеренные фаги. Фазы взаимодействия вирулентного фага с бактериальной клеткой. Лизогения. Фаговая конверсия. Практическое использование фагов.

4.Вирусы – возбудители острых респираторных заболеваний. Вирусы гриппа. Классификация, свойства возбудителя, антигенная структура и ее изменчивость. Патогенез гриппа. Лабораторная диагностика. Препараты для специфической профилактики и терапии.

5.Вирус кори. Свойства возбудителя, эпидемиология и патогенез вызываемых заболеваний. Лабораторная диагностика. Препараты для специфической профилактики и терапии.

6.Вирус паротита. Свойства возбудителя, эпидемиология и патогенез паротита. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика.

7.Вирус краснухи. Свойства, эпидемиология и патогенез краснухи. Лабораторная диагностика. Препараты для специфической профилактики и терапии.

8.Пикорнавирусы. Классификация. Вирусы полиомиелита. Свойства возбудителя, эпидемиология и патогенез заболевания. Лабораторная диагностика. Препараты для специфической профилактики.

9.Пикорнавирусы. Классификация. Вирусы гепатита А. Свойства возбудителя, эпидемиология и патогенез заболевания. Лабораторная диагностика. Препараты для специфической профилактики.

10.Пикорнавирусы. Вирусы Коксаки, ЕCНО. Свойства возбудителей, эпидемиология и патогенез заболеваний. Лабораторная диагностика.

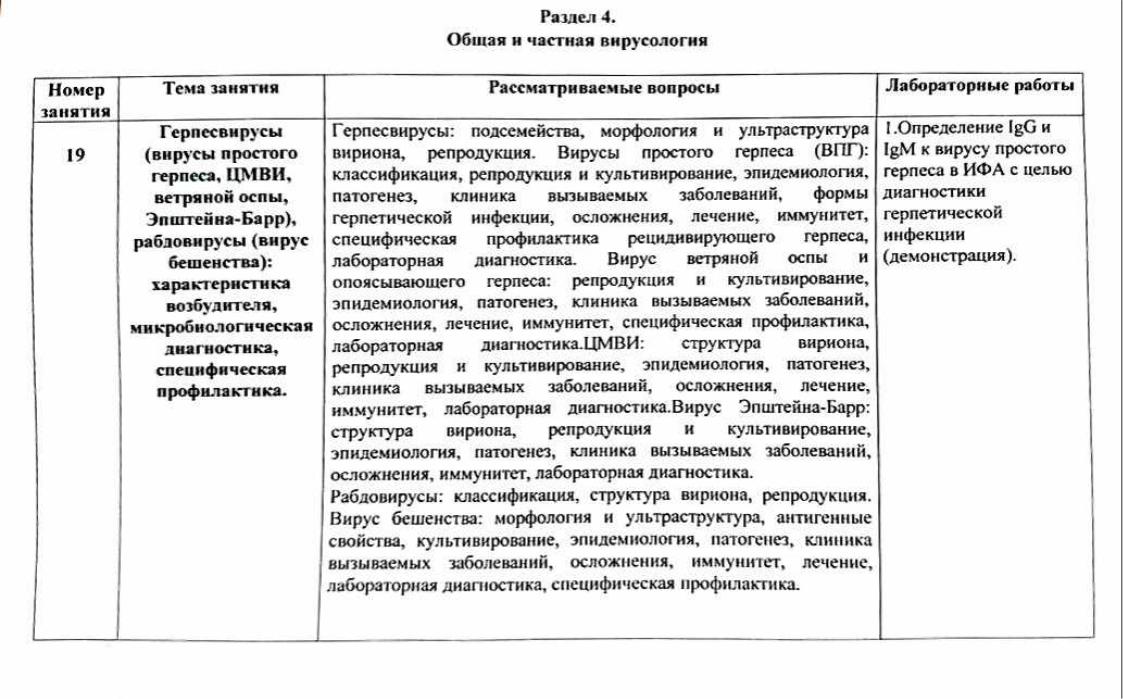

11.Вирус бешенства. Свойства возбудителя, эпидемиология и патогенез заболевания. Лабораторная диагностика. Препараты для специфической профилактики.

12.Герпесвирусы. Классификация. Вирус простого герпеса 1 и 2 типа. Свойства, эпидемиология и патогенез вызываемых заболеваний. Лабораторная диагностика. Препараты для специфической профилактики и лечения.

13.Герпесвирусы. Цитомегаловирус, вирус Эпштейн-Барра. Свойства, эпидемиология и патогенез вызываемых заболеваний. Лабораторная диагностика. Препараты для специфического лечения.

14.Вирусный гепатит В. Свойства возбудителя, эпидемиология и патогенез вызываемых заболеваний. Лабораторная диагностика. Препараты для специфической профилактики.

15.ВИЧ и ВИЧ-маркерные инфекции. Возбудители. Основные свойства возбудителя ВИЧ-инфекции, эпидемиология и патогенез ВИЧ-инфекции. Лабораторная диагностика.

Минакова В.И конспекты по 4 занятиям 1 блока – вирусология 2024-2025 г.

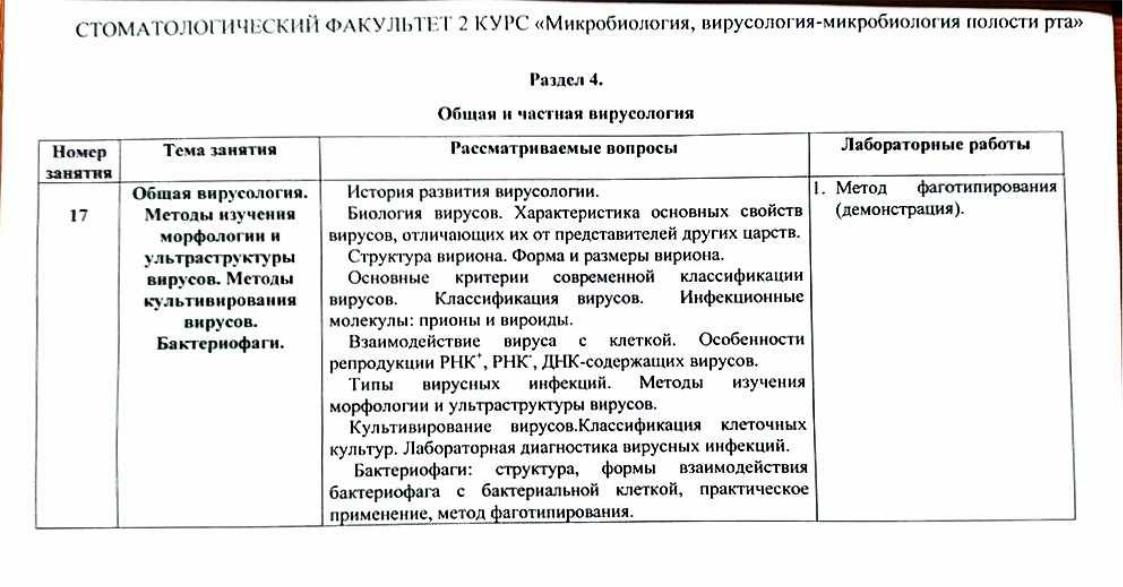

Занятие 1: Общая вирусология. Методы изучения морфологии и ультраструктуры вирусов. Методы культивирования вирусов. Бактериофаги.

История развития вирусологии.

Открытие вирусов Д.И.Ивановским в 1892г. положило начало развитию науки вирусологии. Более быстрому ее развитию способствовали: изобретение электронного микроскопа, разработка метода культивирования микроорганизмов в культурах клеток.

Слово “вирус” в переводе с латинскогояд (животного происхождения). Этот термин применяют для обозначения уникальных представителей живой природы, не имеющих клеточного (эукариотического или прокариотического) строения и обладающих облигатным внутриклеточным паразитизмом, т.е. которые не могут жить без клетки.

В настоящее время вирусология - бурно развивающаяся наука, что связано с рядом причин:

- ведущей ролью вирусов в инфекционной патологии человека (примерывирус гриппа, ВИЧвирус иммунодефицита человека, цитомегаловирус и другие герпесвирусы) на фоне практически полного отсутствия средств специфической химиотерапии; - использованием вирусов для решения многих фундаментальных вопросов биологии и генетики.

Биология вирусов, характеристика основных отличительных свойств вирусов от других царств.

1.Ультрамикроскопические размеры (измеряются в нанометрах). Крупные вирусы (вирус оспы) могут достигать размеров 300 нм, мелкиеот 20 до 40 нм. 1мм=1000мкм, 1мкм=1000нм.

2.Вирусы содержат нуклеиновую кислоту только одного типаили ДНК (ДНКвирусы) или РНК (РНКвирусы). У всех остальных организмов геном представлен ДНК, в них содержится как ДНК, так и РНК.

3.Вирусы не способны к росту и бинарному делению.

4.Вирусы размножаются путем воспроизводства себя в инфицированной клетке хозяина за счет собственной геномной нуклеиновой кислоты.

(Способ размножения – дизъюнктивный тип деления – различные структурные компоненты вируса синтезируются в разных местах клетки; отдельно геном, капсомеры, суперкапсидная оболочка и.т.д)

5.У вирусов нет собственных систем мобилизации энергии и белок - синтезирующих систем, в связи с чем вирусы являются абсолютными (облигатными) внутриклеточными паразитами.

6.Средой обитания вирусов являются живые клеткибактерии (это вирусы бактерий или бактериофаги), клетки растений, животных и человека.

7. Не имеют клеточной стенки

8. Могут существовать в виде плазмид.

Все вирусы существуют в двух качественно разных формах: внеклеточной- вирион и внутриклеточной- вирус. Таксономия этих представителей микромира основана на характеристике вирионовконечной фазы развития вирусов. Могут поражать животных, растения и бактерии -все живые существа.

Структура вириона, формы и размеры.

1.Геном вирусов образуют нуклеиновые кислоты, представленные одноцепочечными молекулами РНК (у большинства РНКвирусов) или двухцепочечными молекулами ДНК (у большинства ДНКвирусов). способен включаться в состав клеток в виде провируса (генетический паразит клеток).

2.Капсид - белковая оболочка, в которую упакована геномная нуклеиновая кислота. Капсид состоит из идентичных для отдельного вируса белковых субъединиц- капсомеров. Существуют два способа упаковки капсомеров в капсидспиральный (спиральные вирусы) и кубический (сферические вирусы) . Геном +капсид – нуклеокапсид. Функция: защитная, адгезивная, антигенная, иммуногенная.

При спиральной симметрии белковые субъединицы располагаются по спирали, а между ними, также по спирали, уложена геномная нуклеиновая кислота (нитевидные вирусы). При кубическом типе симметрии вирионы могут быть в виде многогранников, чаще всегодвадцатигранники – икосаэдры (20 граней).

3.Просто устроенные вирусы имеют только нуклеокапсид, т.е. комплекс генома с капсидом и называются “голыми”.

4. У других вирусов поверх капсида есть дополнительная мембраноподобная оболочка, приобретаемая вирусом в момент выхода из клетки хозяина- суперкапсид, пеплос. Такие вирусы называют “одетыми”, состоит из липидов и специфических вирусных белков, имеется у сложноорганизованных вирусов.

Кроме вирусов, имеются еще более просто устроенные формы способных передаваться агентов - плазмиды, вироиды и прионы.

Вирусные белки: структурные – входят в состав капсида, обладают антигенным свойством – защита, адресная информация; неструктурные (функциональные)– это ферменты, участвующие в процессе репродукции вирусов и в проникновении вирусной нуклеиновой кислоты в клетку хозяина и на выходе образуется АТФ (протеазы и др.)

Форма вириона: палочковидная, пулевидная (бешенство), сферическая (ВИЧ, полиомиелит), нитевидная (филовирусы), сперматозоидная (многие бактериофаги).

Размеры вириона: мелкие (полиомиелит), крупные (оспа), средние (бешенство).

Основные критерии современной классификации вирусов. Классификация вирусов. Инфекционные молекулы: прионы и вироиды.

Критерии:

1. тип нуклеиновой кислоты (ДНК/РНК) и её структура 2. наличие внешней оболочки

3. размер и морфология вириона, тип симметрии, число капсомеров. 4. антигенные свойства 5. способ передачи

6. круг восприимчивых хозяев

7. патогенность

8. резистентность к температуре, PH, детергентам.

Классификация:

1. ДНК-вирусы: однонитевые (plasmoviridae, фаги микоплазм), двухнитевые (papoviridae, adenoviridae и.т.д) 2. РНК-вирусы: однонитевые (picornaviridae, coronaviridae и.т.д), двухнитевые (reoviridae и др).

3. РНК-вирусы обратно транскрибирующиеся – ВИЧ 4. ДНК-вирусы обратно транскрибирующиеся – гепатит В.

Инфекционные вирусы:

Прионы – инфекционные блековые частицы, вызывают конформационные болезни, вследствие изменения структуры нормальных клеточного прионного протеина (обмен веществ), имеющегося у человека и животных и выполняющего регуляторную функцию (амилоидоз – альцгеймер).

Прионы накапливаются в нейронах, придавая клетке губкообразный вид, приводя к неврологическим нарушениям (энцефалопатии) и смерти (болезнь Крайцфельда-Якоба, куру).

Вироиды – небольшие молекулы кольцевой суперспирализованной РНК, не содержащие белка и вызывающие заболевания растений.

Взаимодействие вируса с клеткой. Особенности репродукции РНК, ДНК-содержащих вирусов.

Основные этапы взаимодействия вируса с клеткой хозяина.

1.Адсорбцияпусковой механизм, связанный со взаимодействием специфических рецепторов вируса и хозяина (у вируса гриппагемагглютинин, у вируса иммунодефицита человекагликопротеин gp 120): неспецифическая (обратимая); специфическая (обратимая) – обусловлена тропизмом вируса.

2.Проникновениепутем слияния суперкапсида с мембраной клетки (только для сложных вирусов) или путем эндоцитоза (виропексис), F-белки – слияние оболочки вируса с оболочкой клетки хозяина.

3.Освобождение нуклеиновых кислот- “раздевание” (депротеинизация) нуклеокапсида и активация нуклеиновой кислоты. (пикорнавирусы – в ЦП с участием лизосом, КГ, герпес-вирусы – в околоядерном пространстве и др.)

4.Синтез нуклеиновых кислот и вирусных белков (дизъюнктивный – в разных частях клетки) , т.е. подчинение систем клетки хозяина и их работа на воспроизводство вируса. Синтез идет путем транскрипции (переписывания вирусного генома (иРНК) и трансляции – считывания иРНК на рибосомах с образованием белков). Репликация вирусных геномов (НК) приводит к накоплению вирусных геномов, использующихся при сборке вирионов.

5.Сборка вирионовассоциация реплицированных копий вирусной нуклеиновой кислоты с капсидным белком (через 24ч – 27млн.вирусных частиц). Это сложный, многоступенчатый процесс, осуществляется путем самосборки вирионов в ядре и ЦП клетки).

6.Выход вирусных частиц из клетки, приобретения суперкапсида оболочечными вирусами: «взрывной» путь (для простых вирусов; почкование, экзоцитоз (для сложных вирусов) – клетка длительно сохраняет жизнеспособность и продуцирует вирусное потомство. Сопровождается распадом клетки, продукты которого попадают в кровь, развивается интоксикация, повреждается эндотелий сосудов, повышается проницаемость, повторно повреждаются ткани, активируется иммунитет. Десквамация – разрушение клетки.

Типы вирусных инфекций. Методы изучения морфологии и ультраструктуры вирусов.

1.Абортивный процесс- когда клетки освобождаются от вируса:

- при инфицировании дефектным вирусом, для репликации которого нужен вируспомощник, самостоятельная репликация этих вирусов невозможна (так называемые вирусоиды). Например, вирус дельта (D) гепатита может реплицироваться только при наличии вируса гепатита B, его Hbs - антигена, аденоассоциированный вирус- в присутствии аденовируса);

- при инфицировании вирусом генетически нечувствительных к нему клеток; - при заражении чувствительных клеток вирусом в неразрешающих условиях. 2.Продуктивный процесс- репликация (продукция) вирусов:

- гибель (лизис) клеток (цитопатический эффект)- результат интенсивного размножения и формирования большого количества вирусных частиц - характерный результат продуктивного процесса, вызванного вирусами с высокой цитопатогенностью. Цитопатический эффект действия на клеточные культуры для многих вирусов носит достаточно узнаваемый специфический характер; - стабильное взаимодействие, не приводящее к гибели клетки (персистирующие и латентные инфекции) - так

называемая вирусная трансформация клетки.

3.Интегративный процесс- интеграция вирусного генома с геномом клетки хозяина. Это особый вариант продуктивного процесса по типу стабильного взаимодействия. Вирус реплицируется вместе с геномом клетки хозяина и может длительно находиться в латентном состоянии. Встраиваться в ДНКгеном хозяина могут только ДНКвирусы (принцип “ДНК- в ДНК”). Единственные РНКвирусы, способные интегрироваться в геном клетки хозяинаретровирусы, имеют для этого специальный механизм. Особенность их репродукциисинтез ДНК провируса на основе геномной РНК с помощью фермента обратной транскриптазы с последующим встраиванием ДНК в геном хозяина.

4. Пребывание в клетке вирусных кольцевых НК, напоминающих плазмиды.

Для изучения морфологии микроорганизмов необходим микроскоп. В микробиологии используют два вида микроскопии – электронную и световую.

Культивирование вирусов. Классификация клеточных культур. Лабораторная диагностика вирусных инфекций.

Основные методы культивирования вирусов.

1.В организме лабораторных животных (хомячки, крысы, морские свинки, вплоть до приматов). 2.В куриных эмбрионах (+ перепелиные и утиные).

3.В клеточных культурах - основной метод.

Как получать культуру клеток – берется кусочек органа, обрабатывается трипсином, их отделяют от общей массы, очищают, фильтруют и добавляют питательную среду и помещают на нее культуру клеток.

Типы клеточных культур.

Пассаж - переносы культур клеток из одной пробирки в другую.

1.Первичные (трипсинизированные) культуры- фибробласты эмбриона курицы (ФЭК), человека (ФЭЧ), клетки почки различных животных и т.д. Первичные культуры получают из клеток различных тканей чаще путем их размельчения и трипсинизации, используются на 5-10 пассажей (обработанные эмбриональные, опухолевые или нормальные клетки).

2.Полуперевиваемые – пригодны к повторному диспергированию, выдерживают 40-50 пассажей (из диплоидных клеток эмбриона человека или опухолей)

3.Перевиваемые линии (гетероплоидные культуры), способны к многократному диспергированию и перевиванию, т.е. к многократным пассажам, наиболее удобны в вирусологической работенапример, линии опухолевых клеток Hela, Hep и эмбриональных тканей.

Специальные питательные среды для культур клеток.

Используются разнообразные синтетические вирусологические питательные среды сложного состава, включающие большой набор различных факторов ростасреда 199, Игла, раствор Хэнкса, гидролизат лактальбумина. В среды добавляют стабилизаторы рН (Hepes), различные в видовом отношении сыворотки крови (наиболее эффективной считают эмбриональную телячью сыворотку), L-цистеин и L-глютамин.

В зависимости от функционального использования среды могут быть ростовые (с большим содержанием сыворотки крови) - их используют для выращивания клеточных культур до внесения вирусных проб, и поддерживающие (с меньшим содержанием сыворотки или ее отсутствием)- для содержания инфицированных вирусом клеточных культур.

Выявляемые проявления вирусной инфекции клеточных культур. 1.Цитопатический эффект.

2.Выявление телец включений.

3. Выявление вирусов методом флюоресцирующих антител (МФА), электронной микроскопией, авторадиографией. 4.Цветная проба. Обычный цвет используемых культуральных сред, содержащих в качестве индикатора рН феноловый красный, при оптимальных для клеток условиях культивирования (рН около 7,2)- красный. Размножение клеток меняет рН и соответственноцвет среды с красного на желтый за счет смещения рН в кислую сторону. При размножении в клеточных культурах вирусов происходит лизис клеток, изменения рН и цвета среды не происходит.

5.Выявление гемагглютинина вирусовгемадсорбция, гемагглютинация.

6.Метод бляшек (бляшкообразования). В результате цитолитического действия многих вирусов на клеточные культуры образуются зоны массовой гибели клеток. Выявляют бляшкивирусные “ клеточнонегативные” колонии.

Лабораторная диагностика вирусных инфекций:

1. Вирусологическое исследование – заражение лабораторных животных, культур клеток, куриных эмбрионов.

2. Экспресс-диагностика – ПЦР, РИФ, ИФА, микроскопия мазков – отпечатков пораженной ткани с целью выявления внутриклеточных включений.

3. Иммунодиагностика – ИФА, РТГА, РПГА, РСКА.

Индикация вирусов: по ЦПД, РГА (быстрое определение наличие чего-то). Идентификация вирусов (иммунологические реакции) – «паспортные данные» вируса.

Бактериофаги: структура, формы взаимодействия бактериофага с бактериальной клеткой, практическое применение, метод фаготипирования.

Вирусы бактерий (бактериофаги).

Естественной средой обитания фагов является бактериальная клетка, поэтому фаги распространены повсеместно (например, в сточных водах). Фагам присущи биологические особенности, свойственные и другим вирусам.

Наиболее морфологически распространенный тип фагов характеризуется наличием головкиикосаэдра, отростка (хвоста) со спиральной симметрией (часто имеет полый стержень и сократительный чехол), шипов и отростков (нитей), т.е. внешне несколько напоминают сперматозоид.

Взаимодействие фагов с клеткой (бактерией) строго специфично, т.е. бактериофаги способны инфицировать только определенные виды и фаготипы бактерий.

Головка – капсид, и ДНК и РНК может содержать, головка крепится к хвостовому отростку (полый цилиндр обвитый спирально белками способных к сокращению, в конце находится БМ, у которой есть шипы и фибриллы, а в центре лизоцим), между ними воротничок.

Основные этапы взаимодействия фагов и бактерий. 1.Адсорбция (взаимодействие специфических рецепторов).

2.Внедрение вирусной ДНК (инъекция фага) осуществляется за счет лизирования веществами типа лизоцима участка клеточной стенки, сокращения чехла, вталкивания стержня хвоста через цитоплазматическую мембрану в клетку, впрыскивание ДНК в цитоплазму.

3.Репродукция фага.

4.Выход дочерних популяций.

Основные свойства фагов.

Различают вирулентные фаги, способные вызвать продуктивную форму процесса, и умеренные фаги, вызывающие редуктивную фаговую инфекцию (редукцию фага). В последнем случае геном фага в клетке не не реплицируется, а внедряется (интегрируется) в хромосому клетки хозяина (ДНК в ДНК), фаг превращается в профаг. Этот процесс получил название лизогении. Если в результате внедрения фага в хромосому бактериальной клетки она приобретает новые

наследуемые признаки, такую форму изменчивости бактерий называют лизогенной (фаговой) конверсией. Бактериальную клетку, несущую в своем геноме профаг, называют лизогенной, поскольку профаг при нарушении синтеза особого белкарепрессора может перейти в литический цикл развития, вызвать продуктивную инфекцию с лизисом бактерии. Умеренные фаги имеют важное значение в обмене генетическим материалом между бактериями- в трансдукции (одна из

форм генетического обмена). Например, способностью вырабатывать экзотоксин обладают только возбудитель дифтерии, в хромосому которого интегрирован умеренный профаг, несущий оперон tox, отвечающий за синтез дифтерийного экзотоксина. Умеренный фаг tox вызывает лизогенную конверсию нетоксигенной дифтерийной палочки в токсигенную.

По спектру действия на бактерии фаги разделяют на:

- поливалентные (лизируют близкородственные бактерии, например сальмонеллы); - моновалентные (лизируют бактерии одного вида); - типоспецифические (лизируют только определенные фаговары возбудителя).

На плотных средах фаги обнаруживают чаще с помощью спот (spot) - теста (образование негативного пятна при росте колоний) или методом агаровых слоев (титрования по Грациа).

Практическое использование бактериофагов. 1.Для идентификации (определение фаготипа). 2.Для фагопрофилактики (купирование вспышек). 3.Для фаготерапии (лечение дисбактериозов).

4.Для оценки санитарного состояния окружающей среды и эпидемиологического анализа.

В основу фаготипирования положен принцип совместного выращивания типируемой культуры с типовым бактериофагом. Наступление лизиса является индикаторным признаком, определяющим типовую принадлежность бактерий.

Для фаготипирования бактерий рекомендуется применять 1,5% мясо-пептонный агар с 5% глицерина.

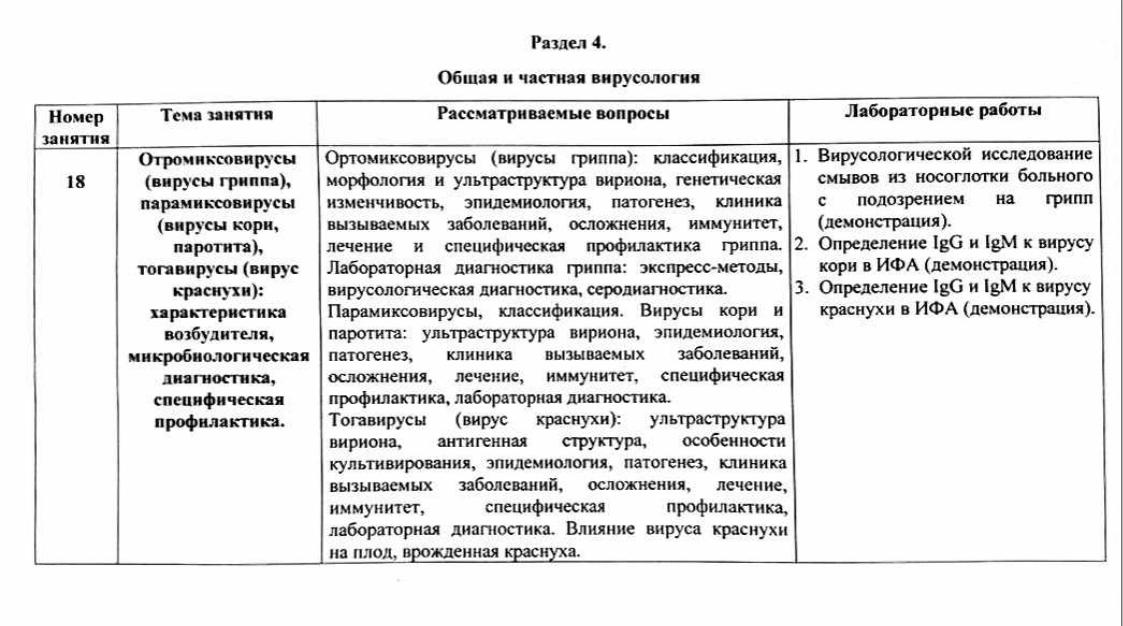

Занятие 2: ортомиксовирусы (гриппа), парамиксовирусы (кори и паротита), тогавирусы (краснухи): характеристика возбудителя, микробиологическая диагностика, специфическая профилактика.

Ортомиксовирусы: классификация, морфология и ультраструктура вириона, генетическая изменчивость, эпидемиология, патогенез, клиника вызываемых заболеваний, осложнения, иммунитет, лечение и специфическая профилактика гриппа.

Ортомиксовирусы - это РНК-содержащие сложноорганизованные вирусы. Семейство включает род Thogotovirus (передаваемые клещами арбовирусы), род Isavirus (вирус инфекционной анемии лосося) и имеющие наибольшее значение в патологии человека три рода вирусов гриппа — Influenzavirus А, Influenzavirus В и Influenzavirus С.

Классификация. Согласно международной таксономии вирусов, семейство Orthomyxoviridae включает четыре рода: Influenzavirus А, Influenzavirus В, Influenzavirus С и Togotovirus.

Род Influenzavirus А включает один вид - вирус гриппа А. Внутри этого вида различают субтипы вируса по гемагглютинину и нейраминидазе. Внутри субтипов могут быть сероварианты– выявляется у человека и животных.

Род Influenzavirus В включает один вид - вирус гриппа В – выявляется только у человека.

Род Influenzavirus С также включает один вид - вирус гриппа С. Данный вид инфицирует только людей. Антигенных субтипов у вируса гриппа С не отмечено (отсутствует нейраминидаза). Чаще всего вирусы гриппа С вызывают инфекцию у детей в виде отдельных спорадических вспышек.

Род Togotovirus включает 2 вида, из которых вирус Togoto является прототипным. Тоготовирусы передаются между позвоночными через клещей.

Морфология и состав вириона. Вирион (рис. 16.7) имеет сферическую форму (диаметр 80–120 нм), нитевидные формы. В центре вириона расположен нуклеокапсид, имеющий спиральный тип симметрии.

Геном представлен однонитевой сегментированной минус-РНК, с которой связаны белки полимеразного комплекса (РВ1, РВ2, РА).

Капсид состоит в основном из белка — нуклеопротеина (NP). Нуклеокапсид окружен слоем матриксного белка М1 и мембранного белка М2. Высокий уровень M1-белка индуцирует при репродукции экспорт сегментов генома белком NEP (нуклеарный экспортный белок).

Поверх этих структур располагается липопротеиновая оболочка, за счет которой вирусы гриппа чувствительны к эфиру. Липопротеиновая оболочка имеет клеточное происхождение. Она несет на своей поверхности гликопротеиновые шипы (длиной около 10 нм): гемагглютинин (HА) и нейраминидазу (NА). У вирусов типа С нейраминидазы нет. HА и NА кодируются вирусным геномом и в процессе репродукции вирусов встраиваются в мембрану клетки хозяина.

Таким образом, выходя из клетки, вирусы покрываются оболочкой, уже содержащей HА и NА. На поверхности обоих гликопротеинов есть специальные области для связывания с рецепторами. HA вируса гриппа связываются с рецепторами чувствительных клеток, а затем нейраминидаза их модифицирует и вирус проникает в клетку путем эндоцитоза. Нейраминидаза участвует также в выходе из клетки новых вирионов (препятствует агрегации вирионов). Кроме того, она снижает вязкость секретов, облегчая проникновение вируса в нижние отделы респираторного тракта. Оба гликопротеина могут быть получены в очищенном виде, что важно для производства субъединичных гриппозных вакцин, содержащих эти цельные молекулы.

Генетическая изменчивость.

Антигенная структура. Вирусы гриппа имеют внутренние и поверхностные антигены. Внутренние антигены представлены нуклеопротеином (NP-белком) и М-белками. Структуру этих родоспецифических антигенов определяют посредством ИФА, РСК и др. Поверхностные антигены (гемагглютинин и нейраминидаза) являются протективными. Их структуру, которая определяет подтипы и варианты вируса гриппа, исследуют в РТГА, ИФА и др.

Структура поверхностных антигенов вирусов гриппа А постоянно изменяется, причем изменения HА- и NАантигенов происходят независимо друг от друга. В настоящее время известно 15 подтипов гемагглютинина и 9 подтипов нейраминидазы, но от человека стабильно выделяются только H1, H2, H3 и N1, N2.

Необычайная изменчивость вирусов гриппа А объясняется двумя процессами, которые получили названия антигенный дрейф и антигенный шифт:

антигенный дрейф — это незначительные изменения структуры поверхностных антигенов, которые происходят достаточно часто и обусловлены точечными мутациями в тех сайтах генома, которые отвечают за синтез и структуру антигенных детерминант гемагглютинина и нейраминидазы. В результате в популяции вирусов постоянно появляются новые сероварианты, которые незначительно отличаются от исходного штамма. Новые варианты обусловливают периодические эпидемии гриппа, потому что через 2–3 года циркуляции любого штамма среди людей структура поверхностных протективных антигенов настолько изменяется, что выработанный ранее иммунитет лишь частично защищает от заболевания. Так коллективный иммунитет становится фактором отбора новых антигенных вариантов;

антигенный шифт (от англ. shift — скачок) — это значительные изменения структуры поверхностных антигенов вируса гриппа А, которые обусловлены пересортировкой и полной заменой гена, кодирующего гемагглютинин или нейраминидазу определенной разновидности. Шифт происходит редко и обычно является результатом рекомбинаций, происходящих при попадании в одну клетку двух разных подтипов вирусов. В результате шифта полностью заменяется структура антигена и образуется новый подтип вируса, который становится причиной пандемии. Считается, что источником новых подтипов могут быть вирусы гриппа животных.

Эпидемиология. Грипп — антропоноз. Основной механизм передачи — аэрогенный, путь — воздушно-капельный (при кашле, чиханьи, разговоре). Также возможна контактная передача (при переносе вирусов через инфицированные руки или предметы на слизистую носа или конъюнктиву). Грипп — высококонтагиозное заболевание и часто протекает в виде эпидемий и даже пандемий. Люди очень восприимчивы к вирусам гриппа. Развитие эпидемии регулируется формированием среди людей иммунной прослойки, т.е. постепенным увеличением числа переболевших и, следовательно, защищенных от данной разновидности вируса. Чаще и тяжелее болеют дети, как не имеющие стойкого противогриппозного иммунитета. Но смертность выше среди взрослых, особенно из группы риска (пожилые люди, а также пациенты с ослабленной резистентностью и др.). Вспышки инфекции легко возникают в замкнутых коллективах. Наибольшее эпидемиологическое значение имеют вирусы гриппа А, так как они поражают не только человека, но и животных (в том числе птиц) и вызывают не только эпидемии, но и пандемии с высокой смертностью. В ХХ в. наиболее известны три пандемии гриппа. В 1918–1920 гг. возбудителем пандемии стал вирус гриппа А (подтип H1N1). Грипп получил название «испанский». Во время этой тяжелейшей пандемии умерло более 20 млн человек. В 1957–1959 гг. возбудителем пандемии также стал вирус гриппа А (подтип H2N2). Грипп получил название «азиатский» (вирус впервые был выделен в Сингапуре). Болело 1,5–2 млрд человек. В 1968–1970 гг. пандемическим штаммом стал вирус гриппа А подтипа H3N2. Грипп получил название «гонконгский» в соответствии с местом первичного выделения вируса. Болело около 1 млрд человек. В периоды между пандемиями почти ежегодно повторяются эпидемии, вызванные вирусом гриппа А. Эпидемии гриппа В обычно происходят раз в 4–6 лет. В последние годы в эпидемиологическом процессе одновременно участвуют вирусы гриппа А (H3N2 и H1N1), а также вирус гриппа типа В. Поэтому именно такие разновидности вирусов включены в состав современных вакцин для профилактики гриппа. Однако несмотря на создание профилактических средств, грипп относят к числу неуправляемых инфекций, поэтому так важна созданная ВОЗ программа глобального эпиднадзора за гриппом, в которой участвует и Россия.

Патогенез. В основном входные ворота инфекции — это верхние дыхательные пути, но вирус может проникнуть сразу в альвеолы, что вызывает развитие первичной острой пневмонии. У пациентов из групп высокого риска именно она — частая причина смерти. Первичная репродукция вирусов происходит в клетках эпителия респираторного тракта. Инфицированные клетки начинают вырабатывать интерферон, обладающий неспецифическим противовирусным действием. Развиваются воспаление, отек, набухание базальной мембраны и происходит десквамация клеток поверхностного эпителия. Через поврежденные эпителиальные барьеры вирус гриппа А проникает в кровоток и вызывает виремию. Всасывание продуктов распада клеток также оказывает токсическое и сенсибилизирующее действие на организм. Вирус активирует систему протеолиза и повреждает эндотелий капилляров. Это повышает проницаемость сосудов и серозных оболочек, что вызывает геморрагии и нарушение гемодинамики с расстройствами микроциркуляции. При гриппе также развивается транзиторный вторичный иммунодефицит, что предрасполагает к вторичным бактериальным инфекциям.