Блок информации - иммунопатология

.pdfЗанятие №4.

Иммунный статус и методы его оценки. Иммунопатология: аллергия, иммунодефициты, аутоиммунные заболевания.

ИММУННЫЙ СТАТУС (иммунореактивность) - это структурное и функциональное состояние иммунной системы индивидуума, определяемое комплексом клинических и лабораторных иммунологических показателей.

Сила и форма иммунного ответа на один и тот же объект у разных людей может варьировать в широких пределах, а у одного и того же человека - в различные периоды жизни и время суток — в зависимости от биоритмов, обусловленных, например, колебаниями гормонального фона. В связи с этим при оценке иммунного статуса возможен большой размах колебаний иммунологических параметров даже в условиях физиологической нормы, с возможным коэффициентом вариации до 30%.

Оценка иммунного статуса базируется на комплексе показателей: состоянии здоровья обследуемого (анамнез жизни (anamnesis vitae) и заболевания (anamnesis morbi), данных иммунограммы и клинико-лабораторных методов обследования (общий анализ крови, мочи, рентген и др.).

ИММУНОГРАММА — это совокупность лабораторных методов иммунологического исследования крови (редко - других биологических жидкостей), отражающих состояние различных звеньев иммунной системы человека.

Материал для исследования: венозная кровь (из локтевой вены), забранная утром натощак, с добавлением гепарина. Время доставки в иммунологическую лабораторию – 1,5-2,0 часа.

Иммунологические тесты, входящие в структуру иммунограммы, подразделяют на тесты I уровня (ориентировочные) и II уровня (функциональные).

Тесты I уровня позволяют выявить грубые нарушения со стороны иммунной системы. К ним относят определение:

1) количества популяций и субпопуляций лимфоцитов (относительное в % и абсолютное в г/л): Т-лимфоцитов (СD2+/СD3+), Th (СD4+), ЦТЛ (СD8+), NK (СD16+/ СD56+), В-лимфоцитов (СD19+/СD20+);

2) иммунорегуляторного индекса (ИРИ) – соотношения СD4+/СD8+

3) концентрации сывороточных иммуноглобулинов(IgM, IgG, IgA);

4) фагоцитарной активности лейкоцитов (нейтрофилов);

5) сывороточного титра комплемента;

6) дополнительно - уровень ЦИК (циркулирующих иммунных комплексов) при оценке аутоиммунных, лимфопролиферативных, хронических инфекционных заболеваний.

Определение показателей иммунограммы основано на взаимодействии меченных флюоресцентной меткой моноклональных антител с соответствующими CD-антигенами клеток, которое регистрируется в приборе проточном цитофлюориметре.

Тесты II уровня позволяют провести более тщательный анализ иммунного статуса и уточнить характер дефекта, выявленного на предыдущем этапе с помощью тестов I уровня; направлены на оценку функциональной активности лимфоцитов.

К ним относят:

1) выявление пролиферативной активности Т- и В-лимфоцитов и их

адаптационного резерва проводят в реакции бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ) под действием стимуляторов — митогенов или специфических антигенов с последующим подсчетом количества получаемых бластных форм.

2) регистрация CD-маркеров активации лимфоцитов (СD69, СD25, СD71, HLADR, СD23, СD95);

3) определение уровня цитокинов, секретируемых клетками иммунной системы; 4) определение компонентов комплемента

5) определение уровня IgE и специфических антител

При интерпретации результатов иммунного статуса показатели сравнивают с аналогичными показателями нормы (получены у практически здоровых людей соответствующего возраста).

При этом следует иметь в виду ряд важных моментов:

1) решающее значение в постановке диагноза имеют клинические данные,

иммунограмма несет вспомогательное диагностическое и прогностическое значение;

2) необходимо сопоставлять абсолютные и относительные (процентные) значения иммунологических показателей, учитывать данные общего анализа крови и предполагаемую стадию иммунного ответа;

3) первоочередное значение при оценке иммунограммы имеет соотношение комплекса показателей иммунограммы;

4) однотипные изменения показателей иммунограммы могут наблюдаться при принципиально разных патологических процессах;

5) необходим учет индивидуальных особенностей пациента (возраста, пола и др.).

ИММУНОПАТОЛОГИЯ

Иммунопатология – это раздел иммунологии, изучающий патологические процессы и болезни, связанные с нарушением функционирования иммунной системы, их диагностику и лечение.

Основные типы иммунопатологических процессов:

1) ослабление функций иммунной системы при дефектах одного или нескольких звеньев иммунной системы (иммунодефициты);

2) избыточное реагирование иммунной системы преимущественно на экзогенные антигены (аллергическая гиперчувствительность);

3) неправильное реагирование иммунной системы на эндогенные антигены

(аутоиммунные заболевания); 4) лимфопролиферативные заболевания (опухоли иммунной системы).

ИММУНОДЕФИЦИТЫ (ИД)

Это устойчивые изменения иммунного статуса, обусловленные дефектами (выпадением или недостаточностью) функций одного или нескольких механизмов иммунного ответа.

Классификация ИД по происхождению: 1) первичные (врожденные); 2) вторичные (приобретенные);

3) физиологические (возрастные – у новорожденных, при старении; при беременности и лактации).

Первичные иммунодефициты (ПИД) — это врождённые нарушения иммунной системы, обусловленные дефектами в генах, ответственных за её нормальное развитие.

Классификация ПИД основана на преимущественном поражении того или иного звена иммунитета:

- с поражением Т-системы иммунитета, - с поражением В-системы иммунитета, - комбинированные.

В зависимости от формы ПИД имеют разнообразные клинические симптомы, однако во всех случаях лидирующее положение занимает инфекционный синдром - наличие частых инфекционных заболеваний.

ПИД с преимущественным поражением В-системы иммунитета характеризуются недостаточностью антител и преобладанием бактериальных инфекций; наиболее часто (до 70%) регистрируются среди населения (избирательный дефицит IgA, наследственная гипогаммаглобулинемия - болезнь Брутона и др).

ПИД с преимущественным поражением Т-системы иммунитета характеризуются наличием заболеваний вирусной и грибковой этиологии. Инфекционный синдром может сочетаться с лимфопролиферативным, аллергическим, аутоиммунным, кишечным, гематологическим и пороками развития.

Комбинированные ПИД затрагивают несколько систем, протекают обычно тяжело.

Основные диагностические критерии для постановки диагноза «ПИД» 1) наличие частых инфекционных заболеваний, обычно с отсутствием эффекта от

длительного применения антибиотиков: заболевания верхних дыхательных путей у дошкольников более 9 раз в год, у школьников — более 6, в старшей возрастной группе — более 4 раз в год; более 2 синуситов или более 2 пневмоний в год; наличие одновременно более 2 тяжёлых инфекций (сепсис, остеомиелит, менингит и другие); обнаружение атипичных возбудителей (пневмоцист и др.); повторяющиеся гнойные процессы в коже;

2) наличие в семейном анамнезе смертей в раннем возрасте от инфекционных заболеваний, подтвержденный у родственников диагноз «ПИД»;

3) данные иммунограммы (отклонения в количестве Т- и В-лимфоцитов, концентрации Ig классов G, M, A, комплемента и др.), не изменяющиеся в динамике наблюдения даже при использовании иммунотропной терапии;

4) результаты генетических тестов.

Вторичные иммунодефициты (ВИД) – это нарушения иммунной системы,

имеющие клинические проявления, развивающиеся преимущественно в постнеонатальном периоде и не являющиеся результатом генетических дефектов.

Характеризуются:

- развитием на фоне ранее нормального функционирования иммунной системы, оцениваемой по клинико-лабораторным показателям; - очевидной связью с причинным фактором;

- риском развития хронических инфекций, опухолей, аутоиммунных, аллергических болезней.

Основные причины формирования ВИД 1. Воздействие окружающей среды (климато-географические, «промышленные»,

радиационный фон и др.); 2. Хронические соматические и инфекционные заболевания, травмы, ожоги, кровопотеря;

3. Особенности индивидуальной жизни (социальные): бытовые, характер питания, сильные длительные стрессы; наличие вредных привычек и др.

4. «Медицинские» факторы (в процессе лечения основного заболевания): длительная антибиотико- и гормонотерапия, прием цитостатиков, лучевая терапия, оперативные вмешательства и др.

АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Гиперчувствительность – это объективно регистрируемые проявления, развивающиеся при воздействии определенных стимулов в дозах, не вызывающих этих проявлений у большинства людей в условиях физиологической нормы.

Гиперчувствительность, опосредованную иммунологическими механизмами, называют аллергической. Если иммунный механизм исключен или не доказан, состояние обозначается как неаллергическая гиперчувствительность.

По данным официальной статистики аллергическими заболеваниями страдает от 10 до 15% населения. Это одно из наиболее частых проявлений патологии иммунитета.

Рис. Современная классификация и номенклатура гиперчувствительности

Термин «аллергия», происходящий от двух греческих корней — allos («другой») и ergon («действие»), предложен в 1906 г. австрийскими педиатрами Клеменсом Пирке и Бела Шиком для характеристики изменений реактивности организма.

Впервые четкая классификация иммунных механизмов тканевого повреждения при аллергиях дана английскими учеными Ф. Джеллом и Р. Кумбсом в 1969 г., в соответствии с которой выделяют 4 типа реакций.

ТИПЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Тип реакции |

Продукты |

Срок развития |

Примеры проявлений |

|

стадии |

симптомов |

(синдромы/заболевания) |

|

сенсибилизации |

после |

|

|

|

повторного |

|

|

|

контакта с |

|

|

|

аллергеном |

|

|

IgE, |

Ранняя |

Атопическая бронхиальная астма, |

I. Анафилактическая |

фиксированные |

фаза:5–30 мин, |

аллергический ринит, атопический |

на тучных |

Поздняя: от 2 |

дерматит, анафилактический шок, |

|

|

клетках |

ч. до 2 сут. |

крапивница, отек Квинке |

II. Цитотоксическая |

IgG (субтипы 1 и |

2-5ч. |

Гемолитическая анемия, |

агранулоцитоз, тромбоцитопения, |

|||

|

3) |

|

некоторые формы миокардитов |

III. Имму- |

Обычно IgG |

3-8ч. |

Иммунокомплексный |

гломерулонефрит, системная красная |

|||

нокомплексная |

|

|

волчанка, узелковый периартериит |

IV.Гиперчувствитель- |

Тh1 |

2472ч. |

Контактный дерматит, некоторые формы |

ность замедленного |

лекарственной аллергии, аутоиммунных |

||

типа (ГЗТ) |

|

|

заболеваний, ГЗТ при инфекциях |

1 — 3 типы опосредуются синтезом иммуноглобулинов к аллергенам/антигенам, 4-й — формированием сенсибилизированных к антигену Т-лимфоцитов.

Стадии аллергической реакции

1) стадия сенсибилизации — время от момента первичного контакта клеток иммунной системы с аллергеном/антигеном, развития иммунного ответа на него до образования и накопления продуктов иммунной реакции; длится в среднем 7-14 сут; клинические проявления отсутствуют.

2) стадия проявлений (разрешения) — при повторном контакте происходит взаимодействие аллергена с продуктами иммунной реакции, приводящее к воздействию на определенные клетки и ткани и появлению характерных симптомов. Длительность 5-30 мин. (в ряде случаев может появляться «вторая волна» симптомов через 2ч - 2 сут.)

ТИП 1 (АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ), ИЛИ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ IGE-ОПОСРЕДОВАННАЯ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Возникает при контакте с разновидностью антигенов, называемых аллергенами.

Аллергены могут быть:

природными - эпидермальные, пищевые, пыльцевые, аллергены насекомых (инсектные), микроорганизмов и др.;

антропогенными - промышленные химические соединения, лекарственные препараты, вакцины, иммунные сыворотки, латекс, и др.

Пути попадания аллергенов в организм: контактный (через кожу), ингаляторный

(через дыхательные пути), алиментарный (через желудочно-кишечный тракт), парентеральный (инъекционный, при укусах, ужалениях насекомых).

В фазу сенсибилизации (длительность 7-14 сут.) происходит:

1) формирование гуморального иммунного ответа на аллерген с образованием

аллергенспецифичеких IgE

2) фиксация IgE на рецепторах мембран тучных клеток, базофилов.

Стадия проявления (разрешения) длится 5-30 мин. (в ряде случаев может появляться «вторая волна» симптомов через 2ч - 2 сут.). Подразделяется на 3 фазы:

1) иммунологическая - взаимодействие аллергена с IgЕ, фиксированными на тучных клетках, дестабилизация их мембран;

2) патохимическая - дегрануляция тучных клеток с выбросом большого количества биогенных аминов и медиаторов (гистамина, серотонина, цитокинов, эйкозаноидов и др.); 3) патофизиологическая - развитие клинических проявлений под действием

медиаторов на эндотелий, миоциты, нервные клетки и др.

Стадия разрешения IgE-опосредованной аллергической реакции

Эффекты действия медиаторов анафилаксии на организм

расширение и повышение проницаемости сосудов, усиление кровотока,

хемотаксис эозинофилов, нейтрофилов, базофилов, что приводит к формированию

гиперемии и отека в очаге, падению артериального давления;

спазм гладкой мускулатуры (бронхоспазм с возможным развитием удушья);

усиление секреции слизи (ринорея, слезотечение и др.);

раздражение нервных клеток (выражается в возникновении зуда).

Анафилактический шок — острая системная IgE-опосредованная аллергическая |

|||||

реакция на повторный контакт с аллергеном, угрожающая жизни и |

|||||

сопровождающаяся выраженными гемодинамическими нарушениями, а также |

|||||

нарушениями функций других органов и систем. |

|

|

|||

Основные аллергены, приводящие к развитию анафилактического шока: |

|||||

лекарственные |

препараты |

(местные |

анестетики, |

антибиотики, |

|

сыворотки/иммуноглобулины, особенно при внутривенном введении); |

|||||

яды насекомых при ужалениях. |

|

|

|

||

Развивающаяся клиническая картина обусловлена генерализованным массивным |

|||||

высвобождением гистамина и его биологическими эффектами. К преобладающим |

|||||

нарушениям гемодинамики относятся переферическая вазодилатация и гиповолемия, что |

|||||

клинически проявляется резким падением артериального давления. Возникающая |

|||||

гиповолемия (снижение количества крови, циркулирующей в сосудистом русле) связана с |

|||||

быстрой выраженной транссудацией (выходом жидкой части крови из капилляров и венул |

|||||

в тканевые щели или полости тела) за счет повышения проницаемости сосудистых стенок |

|||||

и усиления кровотока. Возникают интерстициальные отеки мозга, легких, миокарда, |

|||||

печени. Происходит уменьшение ударного объема сердца, снижение его сократительной |

|||||

способности с последующим развитием сердечно-сосудистой недостаточности. Гистамин |

|||||

и гистаминоподобные вещества часто вызывают бронхо- и бронхиолоспазм, что в |

|||||

сочетании с усилением бронхиальной секреции ведет к обструкции дыхательных путей, |

|||||

асфиксии. |

Затянувшийся анафилактический шок |

приводит к |

гипоксическому |

||

повреждению головного мозга, энцефалопатии. Основные причины смерти – остановка сердца и асфиксия.

Возможно рецидивирующее течение: наблюдается двухфазная анафилаксия, когда симптомы повторяются через 4–8 часов или 12-24 часа после первоначального купирования, они более резистентны к терапии.

Атопии — случаи IgE-опосредованной аллергии, при которых установлена генетическая предрасположенность возникновения сенсибилизации организма к аллергенам окружающей среды.

Атопические заболевания проявляются в самом раннем возрасте. Для их развития характерна определенная последовательность — прогрессирование различных проявлений аллергии, начиная от младенчества и далее (усиление симптомов уже развившейся формы атопии, присоединение других форм или последовательная их смена с возрастом), что получило название «аллергического марша». Характерно продолжительное течение со

сменой периодов обострений и ремиссий. Типичным «стартом» является атопический дерматит с последующим присоединением или сменой на атопический ринит (риноконъюнктивит) и атопическую бронхиальную астму.

ТИП 2 (ЦИТОТОКСИЧЕСКИЙ)

Происходит выработка IgG к антигенам клеток собственного организма, которые могут являться естественным компонентам клеточных мембран или антигенами, вторично сорбированным на оболочках клеток при их повреждении лекарствами, вирусами и др.

Специфические IgG соединяются с антигенами на клеточных мембранах. Образовавшиеся иммунные комплексы активируют систему комплемента и эффекторные клетки (макрофаги, естественные киллеры, цитотоксические лимфоциты и др.), запуская механизмы иммунного лизиса клеток собственного организма. Основными типами клеток-мишеней являются: эритроциты, эндотелиальные клетки сосудов, гепатоциты, эпителиальные клетки почек и др..

ТИП 3 (ИММУНОКОМПЛЕКСНЫЙ)

Формирование иммунных комплексов при взаимодействии поступающих извне антигенов и образующихся к ним антителами IgG определенных изотипов постоянно происходит в условиях физиологической нормы. Они свободно циркулируют в кровеносном русле и потому называются циркулирующими иммунными комплексами (ЦИК). После связывания с компонентами комплемента ЦИК фагоцитируются и быстро выводятся из организма. При недостаточности элиминационных механизмов

формируются нерастворимые (фиксированные) иммунные комплексы, которые откладываются в тканях, вызывая в них воспаление и повреждение за счет активации системы комплемента, фагоцитов, выделяющих провоспалительные цитокины, протеазы, а также агрегации тромбоцитов. Нарушения в системе элиминации могут возникнуть при недостаточности функции фагоцитов или системы комплемента, длительном или слишком массивном поступлении антигена, при накоплении слишком большого количества антител.

ТИП 4 (ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗАМЕДЛЕННОГО ТИПА (ГЗТ))

Опосредован Тh1 и активированными макрофагами. В стадию сенсибилизации происходит захват и процессинг антигена клетками Лангенгарса или другими дендритными клетками, миграция их в регионарные лимфоузлы, презентация антигена Т- хелперам и накопление клона сенсибилизированных Тh1, специфичных к антигену.

При повторном попадании антигена (стадия проявлений) сенсибилизированные Th1-лимфоциты мигрируют из лимфоузлов в место проникновения антигена. Здесь они обеспечивают активацию макрофагов за счет секреции ИФН-γ и контактного взаимодействия между этими клетками. За счет скопления макрофагов, которые осуществляют киллинг аллергенов и выделяют провоспалительные цитокины, в очаге

формируется воспалительный инфильтрат (длительность 24-72 ч).

Методы диагностики аллергических заболеваний

Весь комплекс методов можно разделить на общеклинические, позволяющие косвенно предположить наличие аллергии, и специфические, направленные на выявление причинного аллергена (группы аллергенов) или специфических продуктов сенсибилизации к ним.

К общеклиническим методам относят:

1) сбор анамнеза, в том числе аллергологического;

2) объективный врачебный осмотр и физикальное обследование; 3) рентгенологические, аппаратные (ЭКГ, ФВД, УЗИ и др.) обследования;

4) клинико-лабораторное обследование (общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи и др.)

К специфическим методам диагностики относят:

1) проводимые у пациента – элиминационные тесты, кожные и провокационные пробы;

2) клинико-лабораторные – определение уровня общего и специфических к аллергену IgE в ИФА, МАСТ (множественный аллергосорбентный тест) и PACT (радиоаллергосорбентный тест).

Основными преимуществами методов специфической диагностики in vitro являются:

безопасность для пациента и отсутствие противопоказаний;

возможность проведения исследований в любом, в том числе раннем детском возрасте, в периоде обострения, при высокой степени сенсибилизации, на фоне лечения;

выявление реакции на большое число аллергенов за 1 исследование.

Элиминационные тесты

Направленны на исключение контакта и удаление аллергена из организма, например, элиминационная диета.

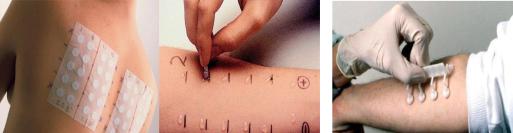

Кожные пробы

Основаны на развитии в коже острой аллергической реакции в ответ на введение аллергена. Местные Ig-опосредованные реакции возникают через 5-20 мин, выражаются в виде эритемы и волдыря, оцениваются плюсовым методом по величине эритемы, измеряемой в мм. ГЗТ оценивается через 24-48 ч по величине формирующегося инфильтрата.

Способы введения аллергена в кожу:

I. Накожные пробы (эпикутанные), когда аллерген наносится на поверхность кожи: 1) нескарификационные (аппликационные и капельные) (рис.27 а); 2) скарификационые (метод царапин) (рис.27б);

3) прик-тест (рис. 27в) - микроуколы prick-ланцетом через капли аллергенов, предварительно нанесенные на кожу — основной накожный тест; малотравматичен, хорошо переносится маленькими детьми; используется небольшой участок кожи, в организм поступает минимальное количество аллергенов, практически отсутствуют побочные реакции, позволяет ставить большее число проб одномоментно.

4) Внутрикожные пробы, когда определенное количество аллергена вводится шпицем внутрь кожи.

Кожные аллергические тесты: аппликационный, скарификационный, прик-тест

Провокационные тесты

Аллерген вводят не в кожу, а непосредственно в «шоковый» орган. В зависимости от вида аллергена и способа его введения в организм различают конъюнктивальный, назальный, ингаляционный, подъязычный провокационные тесты.

Кожные и провокационные пробы - быстрые, дешевые, надежные чувствительные методы, однако могут представлять угрозу для здоровья и жизни пациента, связанные с возможностью развития выраженных аллергических появлений, вплоть до анафилактического шока. Должны проводиться в период ремиссии в медицинских учреждениях, располагающих возможностью проведения реанимационных мероприятий.

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ Аутоиммунные заболевания – это группа разнородных по клиническим

проявлениям заболеваний, в основе патогенеза которых лежит самоподдерживающийся иммунный ответ на собственные антигены организма, приводящий к повреждению тканей.

Характеризуются хроническим течением (годами или пожизненным), с наличием периодов обострений и ремиссий.

Основные причины развития аутоиммунных заболеваний 1. Нарушение любого из процессов, поддерживающих аутотолерантность

(аутотлерантность - отсутствие иммунного ответа на молекулы собственного организма), например, нарушение процессов селекции Т- и В2-лимфоцитов в тимусе и костном мозге, неполноценность регуляторных Т-лимфоцитов, нарушение целостности оболочек «забарьерных органов» и др.

2. Формирование перекрестных реакций:

при инфицировании патогенами, имеющими перекрестнореагирующие эпитопы с собственными тканями организма; (стрептококки, пневмококки, возбудители дифтерии, трипаносомы и др.);

при химической модификации аутоантигенов (под воздействием лекарственных средств и др.).

Условия, на фоне которых развиваются аутоиммунные заболевания 1. Наличие предрасполагающих факторов:

генетических - связь с определенными гаплотипами HLA класса 2 или класса 3, а также с генами, сцепленными полом),

измененный гормональный фон (гормональный дисбаланс с преобладанием эстрогенов).

2. Действие факторов, запускающих иммунопатогенез:инфекционные заболевания;