Конспект - искусственные зубы

.docxСтандартные искусственные фарфоровые зубы являются одним из основных элементов полных и частичных съемных пластиночных и дуговых (бюгельных) протезов.

Их основным преимуществом перед металлическими и полимерными искусственными зубами является высокая имитирующая способность. Светоотражающие качества фарфора в большинстве своем напоминают таковые у естественных зубов. Цветостойкость фарфора также вне конкуренции. Кроме того, фарфор весьма индифферентен для организма человека и абсолютно показан для лиц с повышенной чувствительностью к полимерам.

Из недостатков фарфоровых зубов следует отметить их хрупкость, недостаточно прочное соединение с базисом протеза, низкую сгораемость, худшие, чем у полимерных зубов, технологические качества. Недостаточная прочность зубов в области крепления крампонов (в крампонных зубах) и пустотелой части (в диаторических зубах) проявляется при неблагоприятных артикуляционных соотношениях. Крампон — фиксирующий проволочный элемент, преимущественно для передних искусственных фарфоровых зубов. Крампоны могут быть прямыми, изогнутыми, с пуговчатыми окончаниями.

Пластмассовые зубы лишены этого недостатка, и им отдается предпочтение при глубоком прикусе, при деформациях зубных рядов. Кроме того, шлифование фарфоровых зубов вследствие твердости фарфора и наличия крампонов является более трудоемким процессом, требующим большого внимания и времени у зубного техника, а иногда и у врача, где не должны быть допущены артикуляционные и другие погрешности.

При этом используются мелкозернистые алмазные или другие абразивные инструменты, которые следует постоянно увлажнять из-за потенциально возможного перегрева. Перегрев фарфорового зуба в процессе его подгонки приводит к отколу части коронки или к образованию трещины.

Искусственные зубы подразделяют по месту расположения в зубном ряду на передние и боковые, по способу крепления в базисе — на крампонные и диаторические. Передние фарфоровые зубы чаще всего снабжены крампонами, но они могут быть и дырчатыми (диаторическими). Боковые зубы всегда делают дырчатыми. Полости или крампоны в фарфоровых зубах предназначены для их механического крепления в металле или пластмассе. Крампоны могут быть сделаны из сплавов различных металлов. Наилучшими сплавами являются такие, коэффициент термического расширения которых приближается к таковому у фарфоровой массы при обжиге. У нас в стране с этой целью применяют серебряно-палладиевый сплав.

Искусственные зубы из фарфора заводского производства подвергаются обжигу по специальному режиму. Сырье, приготовленное из различных компонентов для фарфоровых масс, называют шихтой. Введением в состав шихты легкоплавких добавок (плавней), к которым относятся борная кислота, карбонат лития, окись магния и карбонат натрия, регулируют температуру плавления.

Процесс обжига шихты называется фриттованием (плавлением), а получаемый при спекании продукт — фриттой. Из фритты путем добавления пластификаторов (крахмальный клейстер, красители и пр.) готовят формовочную массу для получения искусственных зубов из фарфора в заводских условиях. В последние годы на заводе нашел применение вакуумный обжиг фарфоровых зубов.

Следует отметить, что фарфоровые зубы выпускаются различных фасонов и цветов.

В качестве эталона при подборе фасонов и расцветок зубов анатомической формы используется альбом фарфоровых зубов. Кроме того, для подбора цвета используется шкала расцветок фарфоровых зубов, которая представлена в виде центральных резцов девяти цветовых оттенков.

За рубежом многие фирмы производят искусственные фарфоровые зубы для съемных зубных протезов (Вивоперл-ПЕ, Вивоперл-ПЕ-Opmomun, Биодент и др.).

Стандартные фарфоровые коронки с прилагаемыми к ним металлическими штифтами (получившие название по имени их изобретателей — коронки Логана, Дэвиса, Бонвиля и др.) применяли для замещения дефектов коронковой части зубов. В фарфоровой коронке штифт может быть укреплен стабильно, или коронку и штифт изготавливают раздельно. Второй вариант удобнее для практического использования. Протезирование стандартной коронкой состоит из препарирования наддесневой части корня, расширения канала корня, припасовки штифта и коронки, укрепления штифта в корневом канале и коронки со штифтом и корнем с помощью цемента.

Индивидуальные фарфоровые коронки. Для обжига фарфоровой коронки необходимо прочное основание — матрица, которая должна выдерживать температуру обжига фарфора, не искажать цвета и внутренних параметров коронки. Этим требованиям полностью отвечает матрица, изготовленная из платины. Кроме того, данный металл имеет высокую температуру плавления (1773,5 °С) и не образует окрашенных окислов. Он легко вальцуется в тонкую, но достаточно жесткую фольгу (0,025 мм). Коэффициент термического расширения его соответствует таковому у фарфоровой массы. Платиновая фольга может быть легко отделена от готовой обожженной коронки. Таким образом, его потери (по весу) в целом очень малы. Остатки же могут быть переплавлены и превращены в новую фольгу.

Основные технологические операции при создании фарфоровой коронки заключаются:

1) в подготовке платиновой матрицы, которая устанавливается на модель зуба;

2) в нанесении на матрицу фарфоровой массы (предварительно фарфоровый порошок замешивают с дистиллированной водой до консистенции густой кашицы и с помощью специального шпателя и колонковой кисточки наносят на матрицу);

3) в проведении обжигов.

Обычно при получении фарфоровой коронки проводят 3-4 обжига по рекомендованному изготовителем режиму:

— при первом обжиге, проводимом в условиях вакуума, осуществляют термообработку внутреннего слоя коронки (если при осмотре обожженной коронки выявлены трещины, то их расширяют, вновь заполняют фарфоровой кашицей и проводят дополнительный обжиг в том же режиме);

— при втором обжиге, проводимом в условиях вакуума, добиваются получения предварительной формы коронки. Этот этап является наиболее трудоемким и сложным. Он включает в себя моделирование коронки из дентинной и прозрачной масс, обжиг и коррекцию формы коронки шлифованием. Учитывая последующую усадку материала в процессе обжига (на 30-35%), моделируемую коронку увеличивают соответственно на l/3 размера.

При необходимости на коронке имитируют "меловые пятна", трещины и др. индивидуальные особенности зуба. После обжига зубной техник проводит коррекцию коронки, придавая ей конечную форму, а врач в кабинете проверяет её качество (цвет, форма, размеры). Перед следующим обжигом для повышения эстетических свойств коронки используют специальный набор красителей для подкрашивания фарфора.

Набор красителей предназначен для подкрашивания несъемных протезов (одиночных фарфоровых коронок и фарфоровой облицовки металлокерамических протезов). Красители, представляющие собой тонкомолотые борно-щелочные стекла (майоликовые глазури), наносятся тонким слоем на поверхность зубных протезов из фарфоровых масс и закрепляются обжигом при определенной температуре в зависимости от температуры глазурования применяемой фарфоровой массы (850-1020°С);

— при третьем обжиге, проводимом в атмосферных условиях, проводят глазурование.

Основными недостатками фарфоровых коронок являются: хрупкость, плохое краевое прилегание, высокая абразивность, сказывающаяся на зубах-антагонистах.

Металлокерамические коронки, которые являются альтернативой фарфоровым, обладают большей прочностью и лучшим краевым прилеганием, а также требуют препарирования оральной поверхности зубов в меньшем объеме. Глубокое препарирование необходимо только на вестибулярной поверхности для маскировки каркаса протеза.

Фарфоровые вкладки из стандартных заготовок, В 1988 г. специалистами фирмы "Сименс" была разработана система CEREC (аббревиатура от Chairside Economical Restorations of Esthetic Ceramics), которая позволяет создавать и устанавливать фарфоровые зубные вкладки непосредственно в зубоврачебном кресле за одно посещение пациента под управлением компьютера. В настоящее время существуют модифицированные системы CEREC-2 и CEREC-3 (рис.4.20). Среди ряда предпосылок разработки данного метода необходимо выделить следующие:

1) фарфор обладает стойкостью к стиранию и стабильностью цветового тона, максимально приближающей его по этим показателем к природной зубной эмали;

2) получение фарфоровых вкладок в лаборатории, несмотря на трудоемкость, не всегда гарантирует высокую точность. Их можно готовить либо из стеклокерамики, либо путем обжига в формах из специальных огнеупорных материалов;

3) композиционные полимеры практически вытеснили все применявшиеся до этого времени пломбировочные материалы, особенно для передних зубов. Однако применение пломб из этих материалов для боковых зубов, испытывающих жевательные нагрузки, не всегда дает удовлетворительные результаты.

Искусственные зубы

Искусственные зубы предназначены для возмещения дефектов, образовавшихся в естественном зубном ряду, что имеет важное функциональное, а также эстетическое и гигиеническое значение. Искусственные зубы, как правило, изготавливаются централизованно заводским путем, и лишь в отдельных случаях, главным образом металлические искусственные зубы, изготавливают в зубо-технической лаборатории.

Искусственные зубы могут быть изготовлены из фарфора, пластмассы, сплавов металлов или могут быть комбинированными. Искусственные зубы должны обладать биологической индифферентностью, не оказывать вредного воздействия как на ткани, с которыми непосредственно соприкасаются, так и на весь организм.

Зубы должны обладать хорошей прочностью и высокой износо-стойкостью, т. е. противостоять разрушающему действию во время разжевывания пищи, взаимодействия слюны, продуктов питания, лекарственных препаратов и др.

Искусственные зубы должны прочно соединяться с базисом протеза, восстанавливающего дефект зубного ряда. Такая прочность соединения может быть достигнута за счет однородности структуры материалов базиса и зубов или за счет различных дополнительных механических приспособлений. Последнее значительно усложняет работу по техническому изготовлению протезов.

По форме, величине и цвету искусственные зубы должны быть близкими к естественным зубам. Цветоустойчивость зубов должна быть стабильной на протяжении всего времени пользования протезами.

Искусственные зубы должны иметь оптимальные показатели теплостойкости, водопоглотительной способности и других физико-механических свойств.

Фарфоровые зубы

Фарфоровые зубы используют при изготовлении как съемных, так и несъемных конструкций зубных протезов. Они имеют преимущество по сравнению с другими искусственными зубами. Фарфоровые зубы больше соответствуют естественным зубам с эстетической точки зрения, не оказывают вредного влияния на ткани полости рта, имеют большую прочность и высокую эффективность в функциональном отношении.

Технология изготовления искусственных зубов из фарфора заводским способом различна, и касается, главным образом, термической обработки, цвета, анатомической формы и других факторов в соответствии с их функциональным назначением.

Искусственные зубы из фарфора подвергают двухкратной термической обработке. Подготовленную фарфоровую массу закладывают в специальные металлические формы, которые вместе с массой подогревают до температуры 200 °С. В этих условиях масса еще не имеет высокой твердости и легко приобретает необходимую анатомическую форму. Затем на наружную поверхность подготовленного зуба наносят облицовочный эмалевый слой массы соответствующего цвета и подвергают повторному обжигу при температуре близкой к 1400 °С. В процессе повторной термической обработки зуб приобретает высокую твердость и гладкую блестящую поверхность, напоминающую поверхность естественного зуба.

Так как фарфоровые зубы не вступают в химическое соединение с базисными материалами протезов, то для прочного соединения базиса с зубами последние должны иметь специальные механические приспособления.

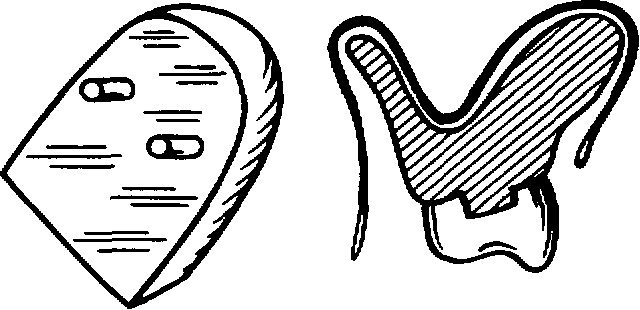

По способу соединения фарфоровых зубов с базисом протеза различают зубы крампонные (рис. 10, а), диаторические (дырчатые) (рис. 10,6) и трубчатые.

Крампонные

зубы имеют специальные

приспособления—крам-поны, заплавленные

в толщу зуба и выступающие на оральную

его поверхность в виде штифтов. Крампоны

могут быть пуговчатые и цилиндрические.

Пуговчатые крампоны имеют утолщение

как на свободном, так и на заплавленном

концах и служат для соединения с базисом

пластиночных протезов. Цилиндрические

крампоны на свободном конце утолщения

не имеют, служат для соединения фарфорового

зуба с базисом в несъемных конструкциях

протеза.

Крампонные

зубы имеют специальные

приспособления—крам-поны, заплавленные

в толщу зуба и выступающие на оральную

его поверхность в виде штифтов. Крампоны

могут быть пуговчатые и цилиндрические.

Пуговчатые крампоны имеют утолщение

как на свободном, так и на заплавленном

концах и служат для соединения с базисом

пластиночных протезов. Цилиндрические

крампоны на свободном конце утолщения

не имеют, служат для соединения фарфорового

зуба с базисом в несъемных конструкциях

протеза.

Рис 10. Фарфоровые зубы а—крампонные, б—диаторические

Крампоны должны быть изготовлены из материала, коэффициент объемного расширения которого близкий к коэффициенту расширения фарфора. Это предохраняет от образования трещин в массе фарфора во время термической обработки.

Лучшим материалом для изготовления крампонов является платина, однако для удешевления искусственных зубов из платины изготовляют не весь крампон, а лишь только втулочки, входящие в толщу фарфора. В эти втулочки вставляют штифты (крампоны), изготовленные из сплава никеля, покрытые снаружи тонким слоем золота. Крампонными приспособлениями обычно снабжают фронтальную группу верхней и нижней челюсти.

Диаторические (дырчатые) зубы названы так из-за наличия на десневой поверхности зуба углубления, расширенного в толще массы зуба и суженного у входа. Базисный материал во время формовки входит в диаторическое отверстие, приобретает прочность после полимеризации и за счет этого зуб прочно удерживается на базисной пластинке протеза. С диаторическими приспособлениями делают боковые (жевательные) зубы, а лишь иногда фронтальные. Фронтальные зубы с диаторическими приспособлениями применяют при постановке их на приточке.

Трубчатые зубы—зубы (боковые), через толщу которых от десневой к жевательной поверхности проходит сквозной канал (трубка) диаметром 1,5 мм. В этот канал вводят металлические штифты, отходящие от металлической пластинки базиса протеза. Укрепляют штифт в зубе цементом. Трубчатые фарфоровые зубы применяют при изготовлении пластинчатых протезов с металлическим базисом, а также дуговых протезов.

Пластмассовые зубы

С внедрением в практику ортопедической стоматологии акрило-вых пластмасс изменилась технология изготовления пластиночных протезов, упростились некоторые этапы работы, не снижая качества протезов. Из пластмасс стали создавать не только базисы протезов, но и искусственные зубы. Искусственные пластмассовые зубы по некоторым показателям уступают фарфоровым, но по некоторым имеют даже преимущество. Они соответствуют требованиям, предъявляемым к искусственным зубам, более выгодны с экономической точки зрения. Их изготовление намного проще по сравнению с фарфоровыми зубами. Зубной техник затрачивает значительно меньше времени на постановку зубов в пластиночном протезе, а врач за более короткое время может осуществить коррекцию протеза во время сдачи его пациенту.

Пластмассовые зубы, выпускаемые медицинской промышленностью, характеризуются высокими показателями в отношении прочности, износостойкости, водопоглотительной способности и других физико-механических свойств. Они хорошо соединяются с базисом "протеза без дополнительных механических приспособлений, индифферентны к окружающим тканям, эстетичны.

Центральный научно-исследовательский институт стоматологии разработал новый альбом фасоно-размеров и типов искусственных пластмассовых зубов, а харьковский завод зубоврачебных материалов освоил массовое производство зубов согласно этому альбому.

Основой для разработки нового альбома зубов послужили антропометрические исследования, согласно которым выделяют три наиболее часто встречающихся размера зубных дуг (измерения производятся от одного до другого угла рта или от середины одного до середины другого клыка верхней челюсти) — 33 мм, 35,4 мм, 38,4 мм.

Альбом содержит 17 фасоно-размеров фронтальных верхних и нижних зубов и 5 фасоно-размеров боковых зубов. Размер гарнитура определяют по двум величинам: по высоте коронки зуба (от 11 мм до 13,9 мм) и по ширине верхних шести фронтальных зубов (от 37,2 мм до 51,8 мм). Наибольшую ширину имеет гарнитур № 14.

Верхние фронтальные зубы выпускаются трех фасонов: прямоугольные, клиновидные и овальные. Нижние зубы выпускаются только двух фасонов: прямоугольные и клиновидные.

Фасон зубов подбирают в соответствии с тремя формами лица — прямоугольной, клиновидной и овальной.

Фасоно-размеры обозначаются номерами. Большему номеру соответствует в основном и больший размер гарнитура (№2—№ 14 гарнитур фронтальных зубов и № 1 — № 3 гарнитур жевательных зубов). Размеры зубов как по высоте, так и по ширине постепенно увеличиваются.

Пластмассовые зубы значительно мягче фарфоровых, поэтому они легче поддаются коррекции как во время постановки их на базисах протезов, так и во время сдачи протезов больному. Однако они быстрее стираются при пользовании протезами.

Для обеспечения более высоких качеств и большей продолжительности срока службы протезов в настоящее время пластмассовые зубы изготавливают на основе сшитых полимеров. В качестве сшивающих агентов применяют диметакрилатэтиленгликоль или другие вещества. Сшитые полимеры обладают более высокой твердостью, теплостойкостью и устойчивостью к стиранию. Однако зубы из сшитых полимеров менее прочно соединяются с базисным материалом протеза, причем чем больше глубина сшивки сополимера, тем меньше прочность соединения зуба с базисом. Поэтому глубина сшивки должна быть такой, при которой во время полимеризации базисного материала может образоваться достаточная химическая связь зуба с базисной пластмассой. Чем больше площадь соприкосновения зуба с базисом, тем прочнее между ними связь, поэтому при окончательной моделировке восковой репродукции протезов не следует слишком освобождать шейку зуба от воска, а во время обработки протеза выпиливать много пластмассы вокруг искусственного зуба.

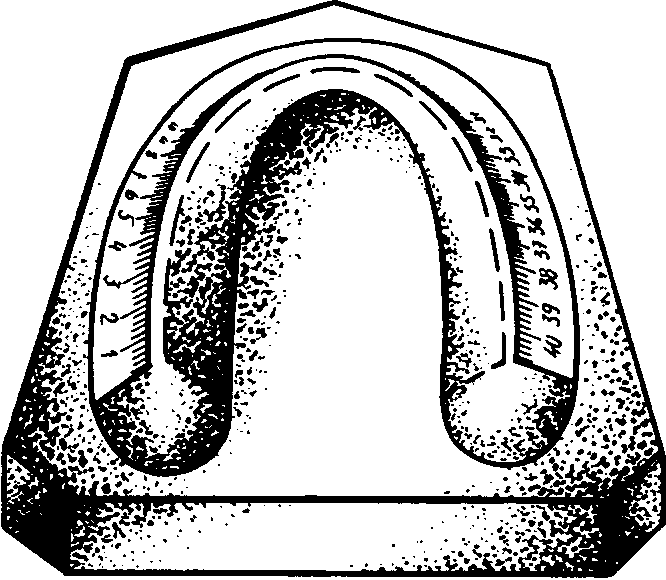

По размерам и анатомическим особенностям челюсти объединили в четыре наиболее типичные группы. Для каждой группы был разработан специальный альбом искусственных зубов из пластмассы под названием «Эстедент» (А. И. Дойников, В Б. Гельмин, В Е Добровольский, В Н Батовский, М А. Нападов и др) (рис. 11).

Альбом содержит пять групп зубов (четыре основных и одну дополнительную). Каждая основная группа имеет одинаковую ширину шести верхних передних зубов, но зубы каждой группы отличаются между собой формой и размерами по высоте.

Первая группа имеет самую меньшую ширину (40 мм) и высоту (21—23 мм) передней шестерки. Во всех последующих группах ширина и высота увеличиваются. Это дает возможность при протезировании беззубых челюстей подобрать такой гарнитур зубов, который наиболее полно соответствует анатомическим особенностям челюстей протезируемого с незначительной коррекцией во время постановки зубов в артикуляторе или окклюдаторе.

Подбор гарнитура для беззубых челюстей осуществляется при помощи дентомера, состоящего из четырех линеек, соединенных булавкой. Каждая линейка по размерам соответствует одной из четырех групп искусственных зубов. При подборе необходимого гарнитура линейку дентомера сгибают в соответствии с формой модели так, чтобы центральная (средняя) полоска на линейке соответствовала средней линии лица (резцовой линии на модели), а края линейки доходили до бугров верхней челюсти с обеих сторон модели (рис. 12). Номер подошедшей линейки будет номером группы искусственных зубов, необходимых для данного больного.

Рис 11 Альбом зубов «Эстедент» П — прямоугольные, /\ — клиновидные, О — овальные

Р ис.

12. Выбор группы зубов «Эсте-дент».

ис.

12. Выбор группы зубов «Эсте-дент».

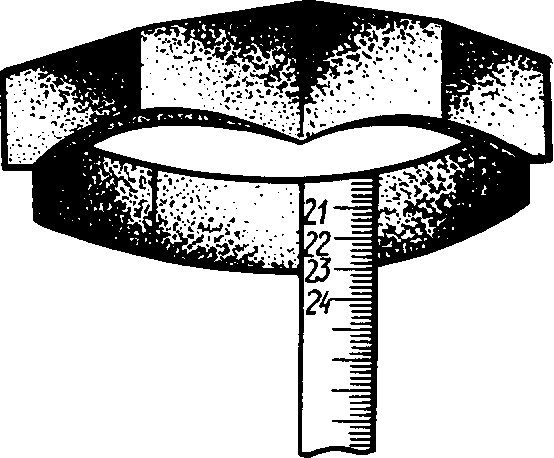

Рис. 13. Определение высоты зубов «Эстедент».

(рис. 13). Конец линейки с обозначенными цифрами располагают между линией улыбки, обозначенной на восковом валике, и нижним краем валика (протетическая плоскость). Цифра на мерной линейке, которая соответствует этому расстоянию, является высотой подобранной группы зубов.

Фасоны зубов подбирают в соответствии с формой лица — квадратной, клиновидной,овальной.

К пятой группе зубов «Эстедент» относятся три гарнитура верхних передних зубов, три гарнитура нижних передних зубов и по два гарнитура боковых верхних и нижних зубов. Зубы этой дополнительной группы отличаются от зубов основных четырех групп своей формой и размерами. Особенно удлинена пришеечная их часть.

Зубы пятой группы используются главным образом при изготовлении частичных пластиночных протезов, для возмещения частичных дефектов зубных рядов как верхней, так и нижней челюсти.

Большое разнообразие зубов этой группы дает возможность тщательно подобрать искусственные зубы к естественным, частично сохранившимся в полости рта протезируемого, зубам. Изготовленные таким образом частичные пластиночные протезы высокоэффективны как в функциональном, так и в эстетическом отношении.

С 1979 г. промышленным способом выпускаются пластмассовые зубы «Эстедент-02», которые характеризуются высокой износостойкостью и хорошими эстетическими свойствами. Эмаль этих зубов имеет достаточно высокую прозрачность, через которую просвечиваются светлые пятны и полоски, имитирующие естественные зубы.

М. А. Нападов и М. М. Гернер разработали искусственные зубы молочного прикуса «Эстедент-Д». Гарнитур зубов .«Эстедент-Д» содержит 20 зубов — 10 для верхней и 10 для нижней челюсти, из них 12 передних и 8 боковых зубов. По величине они имеют средний вариант развития зубов молочного прикуса. Ширина гарнитура для верхней челюсти 74±1,5 мм и 58±1,5 мм—для нижней челюсти.

Металлические зубы

Металлические искусственные зубы в съемном протезировании не применяют, но широко используют в несъемном протезировании. Стандартные заготовки искусственных металлических зубов разных размеров выпускаются промышленным способом.

В зуботехнической лаборатории из стандартных отливок подбирают звенья, которые наиболее соответствуют размерам и форме отсутствующих естественных зубов в зубном ряду. Подобранные зубы при помощи абразивных инструментов обрабатывают, подгоняют к зубам, ограничивающим дефект, а затем соединяют с якорной частью протеза. Работа по подгонке стандартных искусственных металлических зубов трудоемкая и недостаточно эффективная, так как добиться точного плотного прилегания поверхности стандартного зуба к якорной части протеза не всегда удается и эту неточность компенсируют массой припоя, применяемого в процессе пайки.

В настоящее время в связи с оснащением современным зуботех-ническим оборудованием, созданием централизованных стоматологических литейных и внедрением в стоматологическую практику индивидуального литья потребность в стандартных искусственных металлических зубах резко сократилась. В зуботехнических лабораториях на моделях изготавливают восковую репродукцию искусственных зубов, а затем методом точного литья по выплавленным моделям заменяют воск на сплавы металлов (хромоникелевую и хромокобальтовую сталь, сплавы благородных металлов). Таким образом изготавливают индивидуальные металлические зубы.

Индивидуально изготовленные металлические искусственные зубы точно прилегают к якорной части протеза, более полно соответствуют размерам и форме утраченных естественных зубов.

С внедрением в практику несъемного протезирования беспаеч-ных и цельнолитых конструкций зубных протезов изготавливать стандартные заготовки металлических зубов нет необходимости.

Вспомогательные материалы

Вспомогательными в ортопедической стоматологии называются материалы, которые непосредственно не входят в состав изготовленных протезов или аппаратов, но в процессе работы могут быть использованы как самостоятельные материалы или входить в состав сплавов, имеющих вспомогательное значение.

Слепочные материалы

Общие сведения Материалы, применяемые для получения слепков, называются слепочными материалами. Изготовление функционально полноценных зубных протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов возможно только на основе моделей, являющихся точной копией протезируемой челюсти. Модели также используют для уточнения диагноза (диагностические модели), контроля эффективности лечения и др.

Изготавливают модели путем отливки полученного слепка, поэтому точность модели прежде всего зависит от качества слепка.

Качество слепка в свою очередь зависит от свойства применяемого слепочного материала, выбора методики получения слепка и умения врача правильно использовать выбранную методику и материал, характера дефекта и анатомо-физиологических особенностей полости рта протезируемого.

Если слепок по каким-либо причинам не соответствует предъявляемым к нему требованиям (нет рельефного отображения или неполный захват тканей протезного поля, деформация отпечатка во время выведения его из полости рта и др.), качество протеза даже при правильном выполнении всех последующих этапов работы не может быть высоким, а в преобладающем большинстве случаев он оказывается функционально неполноценным.

В зависимости от цели снятия слепка, характера тканей протезного поля и других особенностей необходимо подбирать такие сле-почные материалы, которые наиболее полно соответствуют данным условиям. Например при получении слепка с мягких тканей, покрывающих беззубые челюсти, рекомендуется использовать определенные слепочные массы, которые будут менее эффективны для получения слепков с твердых тканей, имеющих поднутрения (нависающие края) или узкие щели в межзубных промежутках и др.

По отлитой модели конструируют (моделируют) части протеза из моделировочных материалов, которые затем заменяют базисными материалами.

На заре развития ортопедической стоматологии не было ни сле-почных, ни моделировочных материалов. В те далекие времена протезы вырезались из куска твердого материала (дерева, кости), которые в какой-то степени возмещали дефекты зубного ряда. Техника изготовления таких протезов была трудоемкой, а эффективность их незначительной. Только в начале XVIII в. в качестве слепочного материала был предложен пчелиный воск. Пчелиный воск не обеспечивал точности получаемого слепка, однако по сравнению с ранее существующей методикой вырезывания протеза «на глаз» вырезывание протеза по слепку имело некоторые преимущества. Метод снятия слепка натолкнул исследователей на изыскание новых, более подходящих слепочных материалов. Через некоторое время для этой цели были предложены глина, гуттаперча и др. Так, в 1840 г. в качестве слепочного материала был применен и гипс, который не потерял своего значения и в настоящее время. Воск же стали использовать в основном как моделировочный материал. Однако деления материалов на слепочные и моделировочные в то время не было, так как их было очень мало, а некоторые из них использовались и как слепочные, и как моделировочные. В настоящее время с появлением достаточного количества материалов, отвечающих высоким требованиям как слепочных, так и моделировочных материалов, целесообразно выделять их в самостоятельные группы, т. е. группу слепочных и группу моделировочных материалов.