- •Занятие.3. Биохимия биологических жидкостей полости рта

- •1. Биологические жидкости ротовой полости: слюна (собственно слюна и ротовая жидкость, смешанная слюна), зубной ликвор. Определение.

- •3 . Буферные системы ротовой жидкости.

- •4. Особенности биохимии десневой жидкости. Механизм образования десневой жидкости. Капиллярная фильтрация и лимфатическое дренирование. Минеральный состав и органические компоненты десневой жидкости.

- •5. Состав и функции зубного ликвора. Особенности биохимии зубного ликвора.

- •6. Саливодиагностика. Возможности использования ротовой и десневой жидкости для диагностики. Кристаллография ротовой жидкости.

Занятие.3. Биохимия биологических жидкостей полости рта

1. Биологические жидкости ротовой полости: слюна (собственно слюна и ротовая жидкость, смешанная слюна), зубной ликвор. Определение.

Слюна является биологической жидкостью полости рта. Она отражает состояние биохимических процессов во всем организме. Знание биохимических характеристик слюны позволит стоматологам грамотно оценить причины заболеваний слизистой оболочки полости рта, зубов, пародонта, челюстно-лицевой области, правильно проводить профилактику и лечение, а врачам других специальностей может помочь в дифференциальной диагностике заболеваний внутренних органов.

В полости рта находится не чистый секрет слюнных желез, а биологическая жидкость, которая называется ротовой жидкостью, или смешанной слюной. Она представляет собой суммарный секрет всех слюнных желез, включающий также детрит полости рта, микрофлору, содержимое десневых карманов, десневую жидкость, продукты жизнедеятельности микрофлоры мягкого зубного налета, распада мигрирующих из слизистой оболочки и выделившихся со слюной лейкоцитов, остатки пищевых продуктов.

Слюну выделяют околоушные, подъязычные, подчелюстные и мелкие слюнные железы ротовой полости. Секрет отдельных слюнных желез имеет специфические особенности состава и свойств. Околоушные железы выделяют секрет серозного типа, а подъязычные и подчелюстные железы – смешанного типа, который содержит много муцина и поэтому отличается высокой вязкостью.

У взрослого человека в сутки образуется 1,4 – 2 л проточной слюны. Скорость ее секреции зависит от пола, возраста, времени сна и бодрствования, состава пищи.

Мясо, влажная и жидкая пища вызывают небольшое слюноотделение, а сухая пища, кислые продукты и специи обеспечивают максимальную секрецию слюны.

Наименьшее слюноотделение – 0,05 мл/мин – наблюдается во время сна. Вне приема пищи во время бодрствования оно составляет 0,5 мл/мин, а при приеме пищи значительно повышается.

С увеличением скорости слюноотделения осмотическое давление слюны повышается, и она может быть почти изотоничной плазме крови.

Смешанная слюна является вязкой, слегка мутноватой гипотонической жидкостью с относительной плотностью 1,001 – 1,017 и рН 6,4 – 7,5 (у детей - 5,95 – 7,0).

Реакция слюны зависит от гигиенического состояния полости рта, характера пищи, скорости секреции, профессиональных условий труда. Микроорганизмы изменяют рН слюны путем образования кислот брожения. Низкая скорость слюноотделения сдвигает рН в кислую сторону, а высокая – в основную.

Проточная слюна на 99,4% состоит из воды, а остальные 0,6% приходятся на сухой остаток. Сухой остаток проточной слюны на 1/3 состоит из неорганических веществ, а на 2/3-ти - из органических веществ.

К биологическими жидкостям ротовой полости относится также и зубной ликвор. Это жидкость, заполняющая свободные пространства всех зубных тканей. Именно через нее в ткани зуба поступают необходимые питательные вещества. Состав зубного ликвора наиболее хорошо изучен на примере жидкости дентиновых канальцев, где она составляет до 12 % массы. Установлено, что одонтобласты не причастны к происхождению этой жидкости. Она образуется экстрацеллюлярно и содержит до 92 мг/л кальция,

42 мг/л фосфатов, 28 мг/л хлоридов. Белковый состав ее аналогичен белкам плазмы крови. В состав зубного ликвора входят и другие органические и неорганические молекулы. Продвигаясь со скоростью 4 мм/ч в сторону эмали, эта жидкость выполняет трофическую функцию. Изменение скорости и направления тока делает зубной ликвор элементом сенсорной функции. Ощущение боли, чувство «оскомины» связаны с изменениями перемещения этой жидкости.

Менее изучен эмалевый ликвор. Кристаллы гидроксиапатита создают в эмали эффект молекулярного сита, через которое в эмалевую жидкость проникают небольшие органические молекулы и ионы минеральных соединений. В поверхностных участках эмали жидкости меньше. С возрастом ее количество уменьшается. В отличие от воды гидратных оболочек кристаллов, эмалевая жидкость подвижна, и ее можно удалить, прогревая зубные ткани при относительно невысоких температурах.

2. Состав и функции ротовой жидкости. Физико-химические свойства и состав ротовой жидкости. Факторы, влияющие на состав ротовой жидкости. Механизм образования слюны и регуляция слюнной секреции. Неорганические компоненты ротовой жидкости. Строение мицелл фосфата кальция, изменение их структуры под влиянием рН. Источники фтора для человека, его роль в процессах метаболизма.

Основные функции слюны: пищеварительная, защитная, регуляторная, трофическая, челюстно-выделительная. Слюна обеспечивает формирование пищевого комка и облегчает проглатывание пищи. Она очищает зубы и слизистую оболочку полости рта от бактерий, продуктов их обмена, остатков пищи, детрита.

Защитная функция слюны обусловлена наличием в ней муцина, иммуноглобулинов и лизоцима. Присутствие в слюне ферментов и гормонов обеспечивает ей регуляторную роль.

Слюна является основным источником поступления в эмаль зуба кальция, фосфора и других минеральных и органических веществ (аминокислот, витаминов, ферментов, глюкозы, цитрата), выполняя трофическую функцию.

Со слюной частично выделяются конечные продукты обмена азотсодержащих веществ: мочевина, мочевая кислота, аммонийные соли, роданиды.

Химический состав слюны:

На 97, 5 - 99, 5% состоит из воды, 0,5 - 2,5% приходится на сухой остаток, около 2/3 которого составляют органические вещества и 1/3 минеральные. Общая концентрация минеральных составных частей в слюне ниже, чем в плазме крови, т.е. слюнные железы выделяют гипотоническую жидкость. К минеральным компонентам относятся Ca, К, Nа, Fe, Si, Al, Zn, Cr, Mn, Cu и др. катионы, а также анионы - хлориды, фосфаты, бикарбонаты, роданиды, йодиды, сульфаты, бромиды и фториды.

Содержание Са в слюне 4 - 8 мг/100 мл. Приблизительно в 2 раза ниже, чем в сыворотке крови. Больше половины Са 55-60% находится в слюне в ионизированном состоянии, остальной Са связан с белками слюны. С возрастом содержание Ca в слюне повышается, в комбинации с некоторыми органическими компонентами слюны Са (его избыток) может откладываться на зубах, образуя зубной камень который играет особую роль в развитии заболеваний пародонта.

Содержание фосфора в слюне достигает 10 - 25 мг/100мл. В слюне содержание фосфатов в несколько раз выше, чем в сыворотке крови. Фосфор слюны представлен в основном в виде неорганических соединений и в виде органических. Имеются в виду глицерофосфаты, глюкозофосфаты и т. д. Неорганический фосфат находится в слюне в виде пиро- и ортофосфата. Ca и P образуют химические соединения типа гидроксиапатитов, которые здесь устойчивы при соотношении Ca/P равному 1/1,67. Обычно колебания Ca/P 1/2 - 1/3.

В слюне постоянно поддерживается состояние перенасыщенности гидроксиапатитами, при гидролизе которых образуются ионы Ca и P.

В смешанной слюне содержится 0,4-0,9 млмоль Мg. Содержание магния с возрастом увеличивается.

Концентрация К в ротовой жидкости в 4-5 раз выше чем в плазме - крови, а вот содержание Na значительно ниже по сравнению с плазмой.

При кариесе концентрация Na в слюне снижается, а вот Cl повышается. При ношении металлических коронок в слюне обнаруживаются ионы серебра, титана, никеля, свинца и др. в виде хлоридов, бикарбонатов, фосфатов и сульфатов.

Содержание фтора в слюне составляет 5,3-15,8 млэкв/л. Известно, что соединения фтора обладают способностью угнетать бактериальную флору, а так же включаться в состав зубного налета и фторапатитов эмали зуба.

Концентрация йода в слюне примерно в 10 раз выше чем в сыворотке крови, это связано с тем, что железы концентрируют йод необходимый для синтеза йодированных тиронинов.

В слюне обнаружены роданиды (тиоцианаты) - продукты сульфирования цианидов. Количество роданидов увеличено у курильщиков. Принято считать, что слюна концентрирует роданиды. Это факт используется в судебной медицине. Микроскопическая реакция на роданиды позволяет идентифицировать слюнные пятна большой давности.

Органические компоненты смешанной слюны: Белки и низкомолекулярные вещества, углеводы и продукты их неполного расщепления, липиды, витамины, гормоны.

Главными группами белков слюны являются гликопротеины и муцины, а так же фосфопротеины. Более половины всего содержания белков слюны составляют муцины. Это гликопротеины с молекулярной массой 2*10 -1*10 .

Олигосахаридные группировки муцинов составляют до 60% их состава. Углеводные фрагменты муцинов отличаются многообразием, в своем составе содержат сиаловую кислоту, фукозу, галактозу, рамнозу и др. монозные звенья. Олигосахаридные группировки муцинов образуют о-гликозидные связи с остатками серина или треонина полипептидной цепи. В слабо кислой среде муцины выпадают в осадок. В осажденном виде они находятся на поверхности зубов и растворяются крайне медленно. Муцины вырабатываемые в подчелюстной железе отличается по структуре от муцинов малых слюнных желез.

Физико-химические свойства слюны:

Слюна – это мутная, вязкая жидкость, плотность которой составляет 1,002-1,017. Вязкость слюны (по методу Оствальда) колеблется в пределах 1,2-2,4 ед. Она обусловлена наличием гликопротеинов, белков, клеток. При множественном кариесе вязкость слюны, как правило, повышается и может достигать 3 ед. Увеличение вязкости слюны снижает ее очищающие свойства и минерализующую способность.

рН слюны в покое колеблется по данным разных авторов, в пределах 6,5-7,5, т.е. близок к нейтральному значению.

При некоторых патологических состояниях рН слюны может смещаться как в кислую (до 5,4 ед.), так и в щелочную (до 8 ед.) сторону. Подкисление среды приводит к резкой недонасыщенности слюны гидроксиапатитом и, следовательно, увеличивает скорость растворения эмали. Подщелачивание слюны вызывает противоположный эффект и должно вести к камнеобразованию.

Кислотность зависит от скорости слюноотделения, буферной емкости слюны, гигиенического состояния полости рта, характера пищи, времени суток, возраста. При низкой скорости секреции слюны и несоблюдении гигиены полости рта рН слюны смещается, как правило, в кислую сторону. В ночное время суток рН слюны снижается, утром его значение самое низкое, к вечеру повышается. С возрастом отмечается тенденция к снижению кислотности слюны и повышению кариесрезистентности.

Буферная емкость слюны - это способность нейтрализовать кислоты и основания (щелочи), за счет взаимодействия гидрокарбонатной, фосфатной и белковой систем. Установлено, что прием в течение длительного времени углеводистой пищи снижает, а прием высокобелковой - повышает буферную емкость слюны. Высокая буферная емкость слюны относится к числу факторов, повышающих резистентность зубов к кариесу.

Факторы,

влияющие на слюну.

Факторы,

влияющие на слюну.

Образование слюнного секрета

Различают 2 этапа в механизме образования слюны:

На первом этапе происходит формирование первичного секрета (первичной слюны). В ее составе обнаруживаются белки, гликопротеины, синтезированные ацинарными (секреторными клетками), а также органические вещества (иммуноглобулины G, А, М, витамины, гормоны, лекарственные вещества, вода) и неорганические вещества, поступающие из крови в слюну. Такая слюна изотонична и по содержанию электролитов не отличается от сыворотки крови.

Избирательный перенос веществ из крови в слюну связан с действием специфического гемато-саливарного механизма, который включает следующие структуры: микрососуды (кровеносные и лимфатические), интерстициальное пространство, эпителиальные клетки и трубки слюнных желез. Все эти структуры заполнены кровью, межтканевой жидкостью и лимфой сложного состава. В них содержатся простые и сложные белки, углеводы, липиды, гормоны, ионы и многие другие компоненты, свойственные жидкой части крови. Перемещение веществ в железистую клетку, а затем в протоки слюнных желез из крови происходит путем пассивного транспорта - ультрафильтрации (перенос веществ из области с более высокого в область более низкого гидростатического давления), простой и облегченной диффузии, активного транспорта, а также пиноцитоза.

На втором этапе формируется проточная слюна. Это происходит при прохождении через слюнные протоки состава первичного секрета, который меняется, в основном, за счет изменения содержания электролитов. Эпителиальные клетки протоков слюнных желез в этот период реабсорбируют ионы Na+, Cl- из первичного секрета, а секретируют ионы К+, НСО3-, J-, глюкозу, лизоцим и др. белки. Конечная слюна, выделяемая в полость рта, гипотонична. Ионы перемещаются по механизму пассивного транспорта (ионные каналы) и активного транспорта (с участием АТФ-аз). Вода поступает в слюну по каналам, образованным белками аквапоринами.

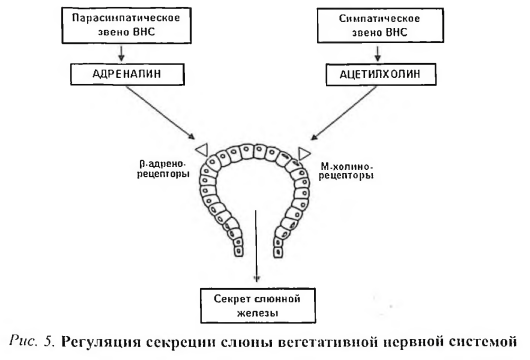

Регуляция секреции слюны:

Регуляция осуществляется с помощью симпатической и парасимпатической иннервации, а также контролируется с помощью гормонов и нейропептидов:

- симпатическая иннервация (адреналин и норадреналин) стимулирует секрецию густой вязкой слюны, в состав которой входит мало солей и много органических веществ;

- парасимпатическая иннервация (ацетилхолин) вызывает выделение большого количества слюны, которая, наоборот, содержит много солей, но мало органических веществ;

- субстанция Р (нейропептид) является медиатором повышения проницаемости мембран ацинарных клеток для белков плазмы крови;

-

вазоактивный кишечный нейрополипептид

регулирует тонус кровеносных сосудов

и секреторную функцию эпителиальных

клеток слизистой оболочки ротовой

полости и желудочно-кишечного тракта.

-

вазоактивный кишечный нейрополипептид

регулирует тонус кровеносных сосудов

и секреторную функцию эпителиальных

клеток слизистой оболочки ротовой

полости и желудочно-кишечного тракта.

Все перечисленные регуляторные молекулы по-разному передают сигнал на рецепторы ацинарных клеток. Норадреналин передает сигнал с помощью аденилатциклазной системы, приводящей к активации протеинкиназы А и высвобождению содержимого секреторных гранул в слюнной проток. Все остальные регуляторные молекулы передают сигнал через ионные каналы. В клетках происходит повышение концентрации ионов Са2+, которые стимулируют выделение слюны.

Неорганические компоненты слюны представлены макро- и микроэлементами (табл. 2.1).

Состояние электролитного обмена слюны отражает коэффициент калий/натрий. Содержание калия в слюне в 1,5 – 4 раза выше, чем в крови. Содержание натрия в слюне меньше по сравнению с кровью.

Наряду с другими ионами катионы калия и натрия определяют осмотическое давление слюны, буферную емкость слюны (способность слюны противостоять изменениям рН) и мицеллярную структуру слюны.

В течение суток концентрация калия и натрия в слюне меняется. При длительной гиперсаливации концентрация натрия в слюне повышается, а калия – уменьшается. Одними из неорганических компонентов слюны являются тиоцианаты, или роданиды (SCN-), которые секретируются в слюну из плазмы крови. Тиоцианаты образуются в печени из цианидов (солей синильной кислоты) с помощью фермента роданезы.

В слюне курильщиков содержится в 4 – 10 раз больше роданидов, чем у некурящих. Кроме того, количество роданидов повышается в слюне при воспалениях пародонта.

К числу тяжелых металлов, обнаруживаемых в слюне, относятся серебро, свинец и ртуть, которые попадают в слюну вследствие повышения их количества в плазме крови.

В результате жизнедеятельности некоторых микроорганизмов слюны образуется сероводород, который вступает в реакцию с тяжелыми металлами. Это приводит к образованию сульфидов, которые абсорбируются на эмали в области шейки зуба, что приводит к появлению «свинцовой каемки».

Важнейшими компонентами слюны, как и твердых тканей зуба, являются к и и ос т Они необходимы для минерализующей функции слюны, и от их количества в слюне зависит устойчивость зубов к кариесу, или кариесорезистентность.

Слюна перенасыщена ионами кальция и фосфатов. Концентрация кальция слюны составляет 1 – 3 ммоль/л. Кальций присутствует в слюне в двух формах: ионизированный (легко мобилизуемый); кальций, связанный с белками.

Соотношение ионизированного кальция к общему составляет 0,53 – 0,59. Если его величина падает, то в кристаллической решетке эмали появляются свободные места, и повышается проницаемость эмали для других ионов.

Фосфат слюны тоже содержится в двух формах:

1. неорганический фосфат;

2. фосфат, связанный с белками и другими органическими соединениями.

В слюне содержится в 2 раза меньше кальция, чем в сыворотке крови. Содержание неорганического фосфата в слюне в 2 – 10 раз выше, чес в сыворотке крови.

Мицеллы слюны представляют собой малые нерастворяющиеся в воде частицы, которые находятся во взвешенном состоянии и не выпадают в осадок. Основным видом мицелл слюны являются мицеллы фосфата кальция. Это связано с тем, что: 1) именно данные ионы находятся в слюне в неравновесных концентрациях, причем содержание фосфата в 3- 4 раза выше, чем кальция; 2) эти ионы способны к активному взаимодействию с образованием нерастворимого ядра мицеллы.

Структурными компонентами мицеллы являются ядро и три окружающих ее слоя: адсорбционный слой зарядообразующих ионов, адсорбционный слой противооинов и диффузный слой.

Центральная часть мицеллы слюны называется ядром. В ядре находится фосфат кальция Са3(РО4)2.

Ядро мицеллы окружено адсорбционным слоем зарядообразующих ионов. В этом слое сорбируются находящиеся в слюне в избытке ионы моногидрофосфата НРО42-.

В следующих двух слоях мицеллы (адсорбционном слое противоионов и диффузном слое) находятся катионы кальция, являющиеся противоионами, то есть катионами, по отношению к анионам моногидрофосфата.

Некоторые белки слюны могут связывать катионы кальция и, таким образом, они окажутся во внешнем слое мицеллы – диффузном слое. Помимо этого, белки связывают большое количество воды. Это приводит к тому, что слюна распределяется между мицеллами и структурируется: она становится вязкой и малоподвижной.

При снижении величины рН слюны (повышении концентрации катионов водорода) происходит следующее:

Н+ + НРО42- → Н2РО4-

Как видно из уравнения, заряд мицеллы уменьшается, что приводит к вымыванию катионов кальция из внешнего слоя и последующей агрегации мицелл. При pH 6,2 слюна является деминерализующей.

При повышении pH слюны или при повышении концентрации гидроксильных анионов, имеют место слеющие реакции: Н2РО42- → 2Н+ + РО43-; РО43- + Са2+ → Са3(РО4)2

Таким образом, при повышении pH слюны образуются не растворимые в воде соли зубного камня.

При физиологических значениях рН слюны ионы калия и натрия тоже обеспечивают устойчивость мицелл слюны. При повышении концентрации данных катионов теряются фосфатные ионы, образуются соли К2НРО4 и Na2HPO4, что способствует образованию камней.

Фториды:

Больше всего фтора содержится в следующих продуктах: грецкие орехи; морепродукты (особенно скумбрия, лосось, треска, креветки, сардины) пресноводная рыба; овес, кукуруза, рис и гречка; лук, картофель; говядина, курятина; яйца; грейпфруты, яблоки, манго, мандарины; напитки, содержащие много фтора:цельное молоко; черный чай; зеленый чай; красное вино. Также: питьевая вода, в районах производства фосфорных удобрений и сжигания каменного угля.

В организме человека весом 70 кг содержится примерно 2,6 г фтора. Суточная потребность во фторе определяется многими факторами: массой тела, возрастом, энергозатратами: взрослые – 1,5 мг, дети – 1 мг, беременные женщины – 1,5-2 мг, спортсмены и люди, подвергающиеся интенсивным физическим нагрузкам – 2 мг.

При недостатке F — кариес, при избытке — флюороз: «крапчатая», «пятнистая» эмаль зубов; минерализация хрящей и связок, остеосклероз скелета; раннее старение; снижение иммунитета и гормональной активности.

Функции:

1. 99 % F в виде фторапатита входит в состав костей и зубов, придает им прочность и кислотоустойчивость.

2. Стимулирует реминерализацию костей и зубов (поступление в них кальция и фосфора).

3. Стимулирует синтез костной ткани, иммунитет (в том числе полости рта), гемопоэз.

4. Блокирует енолазу микроорганизмов (прекращается синтез лактата, который снижает рН ротовой жидкости) и синтез микроорганизмами внеклеточных полисахаридов.

5. Изменяет электрический потенциал поверхности эмали и препятствует адгезии бактерий к эмали.