Занятие 3. Система гомеостаза

.docxЗанятие 3 - Система гемостаза

1. Система

гемостаза, ее значение, компоненты.

1. Система

гемостаза, ее значение, компоненты.

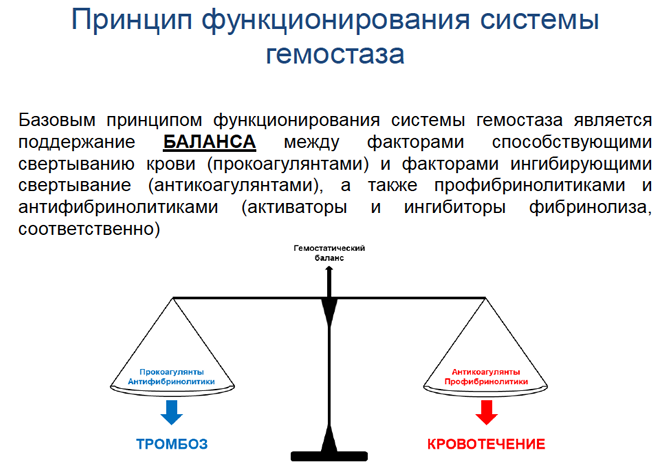

Система гемостаза – один из компонентов гомеостаза. Биологическая система, направленная на: сохранение жидкого состояния крови в условиях неповрежденной сосудистой стенки, остановка кровотечения при повреждении сосудистой стенки, лизис образованного сгустка.

К основным морфологическим компонентам системы гомеостаза относят: сосудистую стенку (эндотелий и субэндотелий), тромбоциты и плазменные факторы.

Гемостаз – это совокупность морфофункциональных механизмов, которая обеспечивает:

быструю остановку кровотечения и предотвращение кровопотери при повреждении кровеносных сосудов – тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз (свертывающая система),

поддержание жидкого состояния крови внутри сосудов (антикоагулянтная система).

Обеспечение остановки кровотечения и нормализации кровоснабжения тканей реализуется в три этапа:

1. Сосудисто-тромбоцитарный (первичный) гемостаз – образование тромбоцитарной пробки (белого тромба).

2. Коагуляционный (вторичный) гемостаз – формирование фибринового сгустка.

3. Фибринолиз – удаление тромба, растворение фибрина и восстановление кровотока.

Как для коагуляции, так и для поддержания жидкого состояния крови требуются многочисленные вещества, часто называемые факторы коагуляции или фибринолиза или антикоагуляции. Синтез этих веществ осуществляется в тромбоцитах, эндотелиоцитах, фибробластах, моноцитах. Многие белки гемостаза синтезируются в печени.

Эндотелий, его роль в гемостазе.

Сосудистая стенка состоит из трех слоев: интима (эндотелий, субэндотелий и базальная мембрана), медия (гладкомышечные клетки), адвентиция (соединительная ткань). Функциями сосудистой стенки являются:

1. Механическое ограничение потока крови.

2. Регуляция кровотока – сужение и расширение сосудов.

3. Участие в гемостазе:

секреция в кровь факторов свертывания, антикоагуляции и фибринолиза,

экспозиция на мембране эндотелия рецепторов для факторов гемостаза,

связывание тромбоцитов с коллагеном базальной мембраны.

Роль эндотелия

Эндотелий представляет собой монослой клеток, непрерывно выделяющих на свою поверхность разнообразные биологически активные молекулы, обеспечивающие гемостаз. Среди этих молекул имеются как антикоагулянты, так и прокоагулянты.

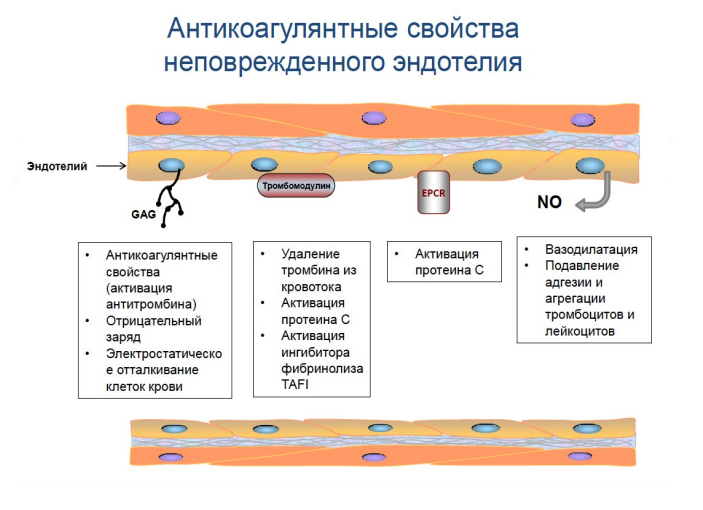

Для понимания роли эндотелия в гемостазе необходимо принять два его состояния – поврежденное (активное) и неповрежденное (спокойное). В неповрежденном (спокойном) состоянии эндотелий интактен, т.е. он не смачивается, его ламинарная сторона заряжена отрицательно, что отталкивает тромбоциты, он активно образует антикоагулянтные вещества.

Соединения, секретируемые интактным эндотелием

В клетках неповрежденного эндотелия синтезируется большое количество разнообразных соединений, препятствующих свертыванию крови. Наиболее заметными среди них являются:

1. АДФаза, гидролизующая выделяемый тромбоцитами АДФ (стимулятор их агрегации).

2. Мощный антикоагулянт гепарансульфат, до 80% гликозаминогликанов эндотелиального гликокаликса,

3. Вазодилатирующие факторы:

фактор релаксации эндотелия (оксид азота, NO) – вазодилататор,

простациклины (PgI) – эйкозаноиды, снижают агрегацию тромбоцитов и расширяют мелкие сосуды,

4. Тканевой активатор плазминогена (t-PA, tissue plasminogen activator) – активирует фермент плазмин, разрушающий фибрин в сформированном тромбе.

5. Ингибитор пути тканевого фактора (TFPI, tissue factor pathway inhibitor) – блокирует запуск системы свертывания крови. Он ингибирует комплекс тканевого фактора (ф.VIla-TF) и, как следствие, активацию фактора X.

6. На мембране неактивного эндотелиоцита присутствуют рецепторы для тромбина (тромбомодулин) и протеина С (EPCR, endothelial protein C receptor, эндотелиальный рецептор протеина С), участвующие в антикоагулянтной активности интактного эндотелия.

Роль базальной мембраны

Базальная мембрана содержит

1. Коллагены – главные фибриллярные белки внеклеточного матрикса. Коллаген связывается

с GP1a-рецепторами тромбоцитов, благодаря чему происходит адгезия тромбоцитов на поврежденной поверхности,

с GP1b-рецепторами тромбоцитов через фактор Виллебранда.

2. Структурные и адгезивные белки:

фибронектин – гликопротеин, состоящий из двух практически идентичных полипептидных цепей. Фибронектин принадлежит к семейству адгезивных белков, наличие связывающих доменов позволяет белку функционировать как молекулярный клей, соединяющий разные молекулы (например, рецепторы тромбоцита и коллаген).

витронектин – полифункциональный гликопротеин, выполняет функции адгезии, как и фибронектин. Также активирует белок PAI-1, который при отсутствии витронектина не в состоянии выполнять свою функцию (т.е. не может подавлять фибринолиз).

Антикоагулянтные свойства интактного эндотелия. Прокоагулянтные свойства активированного эндотелия.

Факторы, секретируемые эндотелием (фактор фон Виллебранда, ингибитор активатора плазминогена (PAI-1), тромбомодулин, ингибитор пути тканевого фактора (TFPI)).

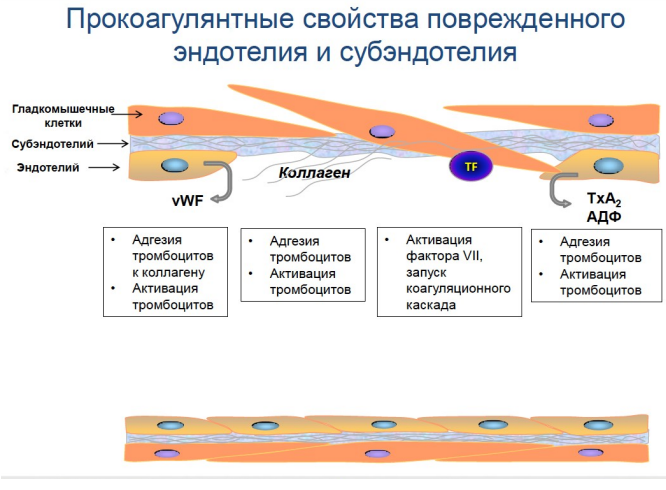

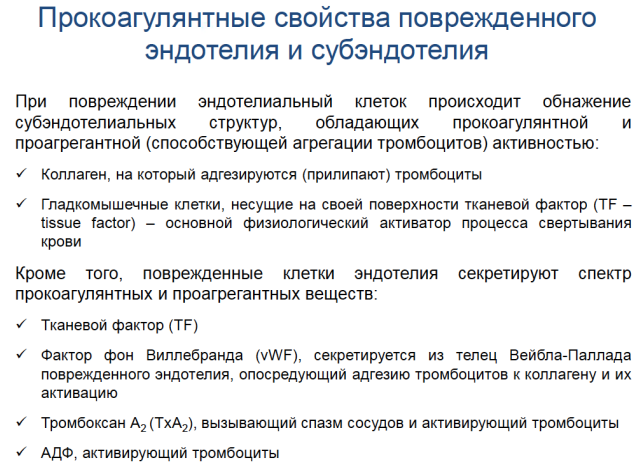

Соединения, секретируемые поврежденным эндотелием

Эндотелий может активироваться цитокинами, гипоксией, иммунными комплексами, инфекционными агентами, гистамином, механическим повреждением.

На стимулированных эндотелиоцитах снижается количество тромбомодулина. Одновременно они начинают секретировать молекулы с прокоагулянтной активностью:

1. Тканевой фактор (TF, tissue factor, фактор III) – связан в мембране с аминофосфолипидами (фосфатидилсерин и фосфатидилэтаноламин), образуя тканевой тромбопластин, и функционирует как рецептор и кофактор фактора VII. После образования комплекса TF с фактором VIIa и ионами Ca2+ он активирует фактор Х. Это основной путь запуска процесса свертывания крови.

2. Ингибитор активатора плазминогена (PAI-1, рlasminogen activator inhibitor-1) – блокирует реакции фибринолиза тем, что инактивирует действие активатора плазминогена t-PA.

3. Фактор Виллебранда – очень крупный (ММ до 20 млн Да) мультимерный гликопротеин, выполняющий функции

прикрепления тромбоцита к субэндотелиальному коллагену в поврежденной стенке сосуда (адгезия) через тромбоцитарный рецептор GP1b,

связывания и защиты фактора VIII в кровотоке от активного протеина С,

доставки фактора VIII в зону повреждения (т.к. сам фактор Виллебранда здесь задерживается).

4. Эндотелины – связываясь с рецепторами на гладкомышечных клетках, стимулируют сужение сосудов.

5. Фактор активации тромбоцитов (PAF, platelet-activating factor) – вызывает агрегацию тромбоцитов.

6. Рецепторы для фактора IX и для фактора X.

Субэндотелий и его роль в гемостазе (тканевой фактор, коллаген).

Большая часть компонентов субэндотелия синтезируется и секретируется эндотелиальными клетками (см выше).

Клетки, находящиеся под эндотелием (макрофаги, фибробласты), имеют на поверхности тканевой фактор (TF, тканевой тромбопластин). При связывании тканевого фактора с фактором VIIa и при наличии ионов Ca2+ формируется комплекс, активирующий фактор Х. Эта реакция является пусковой для процесса свертывания крови.

Участие тромбоцитов в процессах свертывания крови. Основные рецепторы тромбоцитов (GPIIbIIIa, GPIb), их лиганды и функции. Болезнь Виллебранда.

2. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. Стадии:

a. Адгезия. Основные молекулы адгезии (фактор фон Виллебранда, коллаген).

b. Активация. Механизм активации тромбоцитов, изменения, происходящие с тромбоцитами в процессе активации (изменение формы, повышение внутриклеточной концентрации кальция, экскреция альфа гранул и плотных гранул, экспрессия GPIIbIIa).

c. Агрегация.

3. Плазменные белки системы свертывания крови (фибриноген – I, сериновые протеазы – II, VII, IX, X, XI, XII, кофакторы – V, VIII, трансглутаминаза – XIII). Общая характеристика. Витамин К-зависимые факторы свертывания – II, X, VII, IX, протеин С, протеин S. Химизм γ-карбоксилирования остатка Глу в составе профермента, регенерации 2,3-эпоксида витамина К. Физиологическое значение γ-карбоксилирования. Варфарин, механизм действия, основные побочные эффекты, купирование эффекта варфарина.

9. Классический коагуляционный каскад

a. Внешний путь свертывания.

b. Внутренний путь свертывания.

c. Образование протромбиназы.

d. Образование тромбина. Разнообразные функции тромбина.

e. Превращение фибриногена в нерастворимый фибрин. Роль тромбина и фактора XIII.

f. Понятие о новых оральных антикоагулянтах (НОАК) – дабигатран, ривароксабан, механизм действия.

4 Естественные антикоагулянты, характеристика, функционирование и роль.

a. Ингибитор пути тканевого фактора (TFPI)

b. Антитромбин III. Гепарин (нефракционированный гепарин, низкомолекулярные гепарины)

c. Система протеина С и S

5 Клеточная модель свертывания крови, основные процессы, происходящие на каждой стадии. Стадии:

a. Инициация

b. Амплификация

c. Пропагация

d. Образование фибрина

6. Система фибринолиза. Основные участники и их характеристика (плазминоген, тканевой активатор плазминогена, урокиназа). Основной физиологический механизм запуска. Деградация фибрина плазмином, продукты деградации. Ингибиторы фибринолиза и их характеристика (ингибитор активатора плазминогена 1 типа (PAI-1), активируемый тромбином ингибитор фибринолиза (TAFI)). Стрептокиназа и транексамовая кислота.

7. Лабораторные критерии оценки тромбоцитарного и коагуляционного звеньев гемостаза (количество тромбоцитов, агерация тромбоцитов, D-димер, протромбиновое время (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, концентрация фибриногена по Клаусу). Понятие о вязкоэластичных тестах (тромбоэластография/ тромбоэластометрия).