- •Макроэлементы: натрий, калий, кальций, фосфор, железо, хлор. Их распределение и значение в организме. От каких факторов зависит их концентрация в плазме крови? Натрий

- •Влияющие факторы

- •Клинико‑диагностическое значение Сыворотка

- •Спинномозговая жидкость

- •Определение концентрации неорганического фосфора по образованию молибденовой сини Принцип

- •О пределение концентрации железа в сыворотке крови батофенантролиновым методом по набору фирмы Lachema Принцип

- •Определение концентрации хлора меркуриметрическим методом Принцип

- •Микроэлементы: йод, медь, магний, марганец, цинк, кобальт, селен. Их роль в обмене веществ.

- •Нормы ежедневного потребления йода

- •3. Химические механизмы регуляции кислотно-основного состояния. Буферные системы крови – фосфатная, белковая, бикарбонатная, гемоглобиновая. Напишите соответствующие реакции.

- •4 Физиологические системы компенсации нарушения кислотно-основного состояния – роль легких, почек и костной ткани. Механизм их участия.

Занятие 2. Биохимия крови: обмен железа, Кислотно-основное состояние.

Вопросы для внеаудиторной работы

Охарактеризуйте электролиты плазмы крови:

Макроэлементы: натрий, калий, кальций, фосфор, железо, хлор. Их распределение и значение в организме. От каких факторов зависит их концентрация в плазме крови? Натрий

Основным катионом внеклеточной жидкости является натрий, которого в межклеточной жидкости в 15‑20 раз больше, чем в клетках; находится он преимущественно в виде ионизированных солей угольной, соляной и фосфорной кислот. Во внеклеточных жидкостях находится 50% этого элемента: около 40% — в костях и хрящах и менее 10% — в клетках. Частично натрий входит в неполностью диссоциированные соли органических кислот (молочная, желчные кислоты), а также в состав белковых молекул. Функция этого катиона состоит в обеспечении осмотического давления и сохранении кислотно-щелочного равновесия. Наряду с ионами калия натрий принимает участие в поддержании электрохимического потенциала на клеточной мембране и транспорте в клетку различных метаболитов. Объем внеклеточной жидкости находится в высокой зависимости от общего количества натрия в организме, который обусловливает задержку воды в количестве, достаточном для поддержания изотонического давления.

Для исследования концентрации этих ионов используют те же методы, что и для калия.

При определении натрия источником ошибок может явиться гемолиз, который ведет к увеличению объема сыворотки.

В плазме псевдогипернатрийемия может

наблюдаться при использовании солевых

антикоагулянтов (цитрат, оксалат калия

или натрия), либо гепарината натрия.

плазме псевдогипернатрийемия может

наблюдаться при использовании солевых

антикоагулянтов (цитрат, оксалат калия

или натрия), либо гепарината натрия.

Влияющие факторы

1) Повышение показателей in vivo отмечается при применении кортикостероидов, адреналина, метилдофа, АКТГ, эстрогенов, бикарбоната натрия. Снижение вызывает применение гепарина, диуретиков.

2) in vitro ложное повышение наблюдается при использовании кальция, натрий‑содержащих антикоагулянтов.

Клинико‑диагностическое значение

Сыворотка крови

Гипернатриемия — увеличение содержания натрия в сыворотке крови свыше 145 ммоль/л.

Недостаток воды — профузный пот, гипервентиляция, рвота или понос, полиурия при несахарном диабете или диабетическом кетоацидозе, сниженное поступление воды в организм;

Задержка натрия — первичный и вторичный гиперальдостеронизм, почечная недостаточность, снижение клубочковой фильтрации;

Избыточная терапия солевыми растворами;

Нарушение механизма жажды — кома, заболевания гипоталамуса, что ведет к неадекватному приему воды.

Гипонатриемия — уменьшение уровня натрия в крови ниже 135 ммоль/л:

Недостаточное потребление;

Потери (при адекватном возмещении только воды) через кожу — с потом, ожоги кожи; с мочой — при лечении диуретиками, при гормональных заболеваниях, при острой почечной недостаточности; через желудочно-кишечный тракт — рвота, понос, свищи;

Избыточное поступление воды в организм или ее задержка (сердечная недостаточность), при операционных и других стрессах (высвобождение вазопрессина);

Увеличение объема крови, но не воды, при резком и значительном повышении концентрации липидов или белков;

Гипергликемия — за счет осмотических свойств глюкозы и вытягивания жидкости из внутриклеточного пространства. Это приводит к увеличению жидкой части плазмы крови и уменьшает (в результате разбавления) концентрацию натрия в плазме. Повышение концентрации глюкозы на 5,5 ммоль/л сопровождается снижением уровня натрия на 1,5‑3,0 ммоль/л.

Моча

Выделение натрия возрастает при повышенном его потреблении, первичной и вторичной гипофункции коры надпочечников, сахарном диабете, снижении секреции вазопрессина. Уменьшение количества натрия выявляется при почечной недостаточности, гиперкортицизме, предменструальной задержке натрия и воды (физиологическое состояние), застойной сердечной недостаточности, внепочечной потере натрия, гиперальдостеронизме, приеме стероидных гормонов.

Пот

Повышение концентрации натрия отмечено при муковисцидозе, аддисоновой болезни, гипопаратиреозе. Снижение — при гиперкортицизме.

Слюна

Возрастает при муковисцидозе. Понижается при застойной сердечной недостаточности, гиперфункции надпочечников.

Эритроциты

Концентрация увеличивается при стоматоцитозе и гипертиреозе.

Кал

Увеличение концентрации натрия наступает при тяжелой диарее.

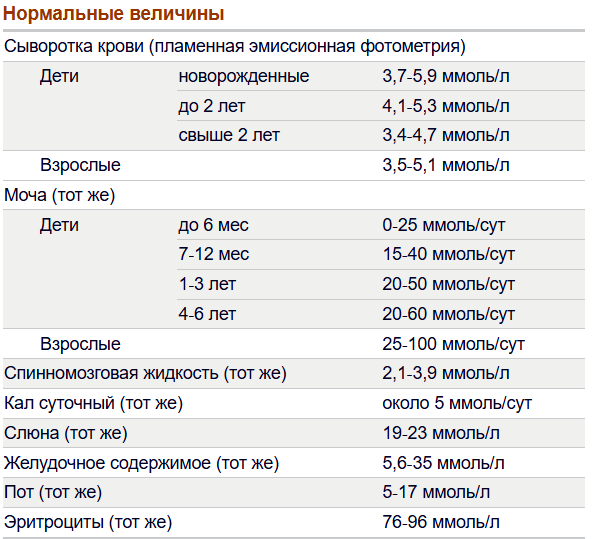

Калий

Калий в клетке связан углеводными соединениями и сложными фосфорными эфирами. Роль ионов калия состоит в поддержании осмотического давления и объема клетки, кислотно-щелочного равновесия, в регуляции активности ферментов. Концентрация калия внутри клеток превышает его внеклеточный уровень в 20‑40 раз. Огромное физиологическое значение играет трансмембранный градиент концентрации катионов калия и натрия, который обеспечивает электрическую возбудимость нервных и мышечных клеток и является движущей силой для активного транспорта сахаров и аминокислот. Ионы калия влияют на сердечную проводимость и регулируют функцию сердца, повышают тонус и силу гладкой и поперечно‑полосатой мускулатуры, принимают участие в деятельности нервной системы.

Для исследования концентрации калия используют:

Химические методы — включают определение катионов колориметрическими, титрометрическими, гравиметрическими методами.

Атомно‑эмиссионная и атомно‑абсорбционная пламенная спектрофотометрия.

Рентгеновская спектроскопия.

Нейтроноактивационный анализ.

Электрохимические методы — потенциометрия при помощи ионоселективных электродов.

Унифицированным методом

определения ионов калия в плазме крови,

моче и эритроцитах является метод

эмиссионной фотометрии в пламени.

Унифицированным методом

определения ионов калия в плазме крови,

моче и эритроцитах является метод

эмиссионной фотометрии в пламени.

При определении содержания калия необходимо учитывать его внутриклеточную локализацию. Известно, что гемолиз 0,5% эритроцитов может вызвать повышение уровня калия в сыворотке на 0,5 ммоль/л. Поэтому все воздействия, приводящие к гемолизу эритроцитов, будут провоцировать гиперкалийемию: неправильный забор крови, взятие крови после предварительной работы рукой при наложенном жгуте (повышение на 10‑20%), длительное хранение цельной крови. Необходимо также помнить о циркадианном ритме колебаний концентрации калия (минимум в 22 часа, максимум в 8 часов).

В плазме псевдогиперкалиемия может наблюдаться при использовании солевых антикоагулянтов (цитрат, оксалат калия или натрия), либо гепарината натрия.

Влияющие факторы

Повышение показателей in vivo отмечается при применении противопухолевых препаратов (винкристин, циклофосфамид), гепарина (связан с подавлением синтеза альдостерона), гистамина, калиевой соли пенициллина, тетрациклина, амилорида, препараты наперстянки за счет ингибирования Na,К-АТФазы. Снижение вызывает применение кортикостероидов, диуретиков, глюкозы, глюкагона и инсулина, салицилатов.

Клинико‑диагностическое значение

Сыворотка крови

Гиперкалиемия — увеличение концентрации калия в сыворотке свыше 5,5 ммоль/л. Данное состояние представляет угрозу для жизни больного и гораздо серьезнее, чем гипокалиемия.

Повышенное поступление (быстрое или длительное введение);

Перераспределение калия из клеток — повреждение тканей (ожоги, травмы, некроз), гемолиз при неправильном взятии крови, тромбоцитоз (1000×109), острое голодание, метаболический ацидоз (повышенный К+, Na+‑обмен через клеточную мембрану и снижение почечной экскреции, увеличение на 1 ммоль/л), гиперкинезы; состояния, связанные с потерей натрия, ацидозом и клеточной гипогидратацией;

Уменьшение объема внеклеточной жидкости;

Уменьшение почечной экскреции — острая почечная недостаточность, терминальная стадия хронической почечной недостаточности с олигурией, адиссонова болезнь, недостаточность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.

При концентрации калия в сыворотке 6-8 ммоль/л выявляются изменения на ЭКГ, при 10 ммоль/л картина ЭКГ подобна таковой при блокаде ножек пучка Гиса, при 14 ммоль/л наступает желудочковая асистолия (конечная стадия).

Гиперкалиемия нередко сочетается с гипокальциемией, гипермагнийемией, гиперазотемией.

Гипокалиемия — уменьшение концентрации калия в сыворотке ниже 2,0‑3,5 ммоль/л. Необходимо учитывать, что истощение запасов калия в организме плохо коррелирует с уменьшением его концентрации в крови, что объясняется способностью пула внутриклеточного калия к восполнению экстраклеточного дефицита.

Сниженное поступление — хроническое голодание, разведение внеклеточного калия при длительном введении растворов с малым содержанием элемента;

Потери калия — неукротимая рвота, профузные поносы, полиурия в результате применения мочегонных средств или при гормональных заболеваниях, гипервентиляция, почечные потери — снижение реабсорбции в почках. Нехватка магния снижает активность Na,K-АТФазы и ухудшает перемещение калия из вне- во внутриклеточное пространство, что способствует потере калия с мочой;

Перераспределение в клетки — глюкозо‑ и инсулинотерапия, введение больших количеств белка.

Моча

Повышение содержания калия происходит в результате действия АКТГ стероидных гормонов (кортизон, альдостерон), вследствие первичного поражения почек, применения диуретиков, при метаболическом ацидозе и алкалозе, голодании. Повышение концентрации калия в моче более 30 ммоль/л наблюдается при любом накоплении его в крови, исключая ацидоз.

Снижение выделения калия — болезнь Аддисона, олигурия различной этиологии, дефицит калия в организме.

Эритроциты

Уровень калия снижается при стоматоцитозе.

Пот и слюна

Повышенное содержание калия наблюдается при муковисцидозе.

Кал

Увеличение концентрации калия наступает при тяжелой диарее.

Кальций

Ионы кальция необходимы для передачи нервного импульса, инициации мышечного сокращения, контроля некоторых ферментативных реакций, в частности α‑амилазной реакции, они являются фактором свертывания крови. Значительная часть всего количества кальция (99%) находится в костях, где он депонируется, в форме фосфорнокислых и отчасти углекислых и фтористых солей. Однако, кальций, присутствующий во внутриклеточной жидкости и в плазме крови, физиологически наиболее ценен. В плазме кальций присутствует в ионизированной форме (около 50%), в связанном с альбумином состоянии (45%) и с комплексирующими анионами (фосфатом, цитратом — около 5%).

Для определения содержания общего кальция сыворотки крови в настоящее время используют прямые методы:

1. Колориметрические с глиоксаль‑бис‑2‑оксианилом (ГБОА), с о‑крезолфталеинкомплексоном (о‑КФК), с мурексидом, с метилтимоловым синим.

2. Комплексонометрические, сводятся к прямому титрованию разведенной сыворотки комплексоновым раствором при подходящих pH среды и индикаторе.

3. Флюорометрические методы.

4. Атомно‑абсорбционная и эмиссионная пламенная фотометрия.

5. Электрохимические методы, в которых с помощью ионселективного электрода определяется ионизированный (физиологически активный) кальций, который лучше отражает метаболизм кальция и во многих физиологических и патологических ситуациях представляет особый интерес.

В качестве унифицированного в настоящее время принят метод с о‑крезолфталеинкомплексоном.

Определение концентрации кальция в сыворотке и плазме крови по реакции с о‑крезолфталеинкомплексоном

Принцип

Крезолфталеинкомплексон образует с кальцием в щелочной среде комплекс красно-фиолетового цвета, интенсивность окраски пропорциональна концентрации кальция. В реакционную смесь добавляют 8‑оксихинолин, который связывает металлы, мешающие определению, но образует с кальцием менее прочный комплекс, чем крезолфталеинкомплексон.