- •1. Основные пути образования аммиака в тканях. Реакции дезаминирования биогенных аминов, аденозина, гуанина, аминокислот.

- •3. Транспортные формы аммиака в крови (глутамин, аспарагин, аланин). Реакции их образования. Глюкозо-аланиновый цикл.

- •4. Роль печени, почек и кишечника в связывании и выведении аммиака.

- •6. Гипераммониемии, их причины и последствия. Нормальный и предельно допустимый уровень концентрации аммиака в крови. Причины токсичности аммиака.

- •10. Реакции превращения тирозина в диоксифенилаланин, дофамин, норадреналин и адреналин.

- •11. Нарушение анаболической функции тирозина – альбинизм и паркинсонизм. Молекулярные причины, биохимические основы патогенеза, характерные особенности заболеваний, основы лечения.

Занятие 2: Образование продуктов азотистого обмена. Обезвреживание аммиака. Метаболизм отдельных аминокислот.

Вопросы внеаудиторной работы: 1. Строение нуклеозидов и нуклеотидов. Пуриновые и пиримидиновые азотистые основания.

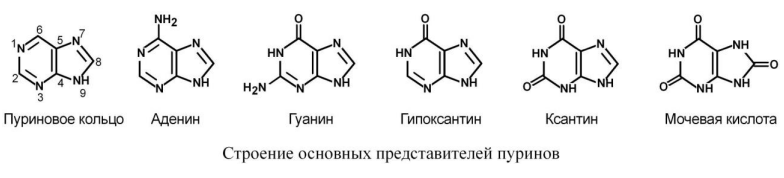

Пуриновые

нуклеотиды.

Пуриновые

нуклеотиды.

К

пуриновым азотистым основаниям относят

аденин и гуанин. Гипоксантин, ксантин

и мочевая кислота являются конечными

продуктами обмена пуринов в организме

человека и большинства млекопитающих

и птиц.

К

пуриновым азотистым основаниям относят

аденин и гуанин. Гипоксантин, ксантин

и мочевая кислота являются конечными

продуктами обмена пуринов в организме

человека и большинства млекопитающих

и птиц.

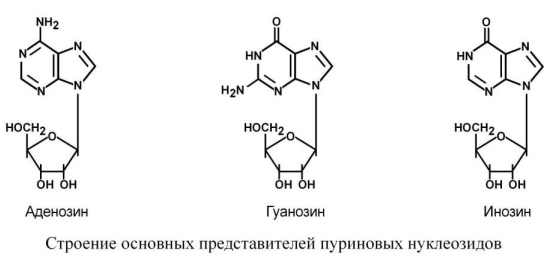

На основе азотистых оснований синтезируются нуклеозиды, представляющие собой комбинацию азотистого основания и рибозы (или дезоксирибозы).

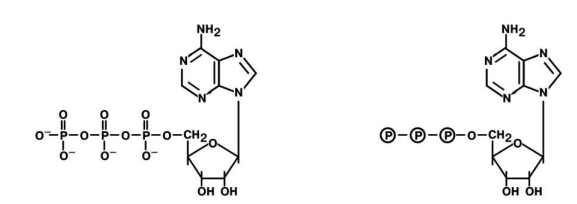

Присоединением одного, двух или трех остатков фосфорной кислоты к нуклеозиду достигается образование соответственно нуклеозид(моно-,ди-,три)фосфатов.

Синтез

пуриновых оснований происходит во

всех клетках организма, главным образом

в печени. Исключение составляют

эритроциты, полиморфноядерные лейкоциты,

лимфоциты. Условно все реакции синтеза

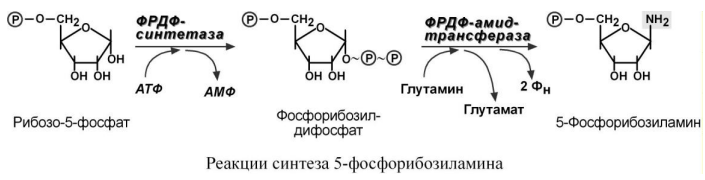

можно разделить на 4 этапа: 1. Синтез

5'-фосфорибозиламина. Рибозо-5-фосфат

является тем якорем, на основе которого

синтезируется сложный пуриновый цикл.

Первая реакция синтеза пуринов заключается

в активации углерода в первом положении

рибозо-5-фосфата, это достигается синтезом

5-фосфорибозил-1-дифосфата (ФРДФ). Вторая

реакция – это перенос NH2-группы глутамина

на активированный атом С1 рибозо-5-фосфата

с образованием 5-фосфорибозиламина.

Указанная NH2-группа фосфорибозиламина

уже принадлежит будущему пуриновому

кольцу и ее азот будет атомом номер 9.

Синтез

пуриновых оснований происходит во

всех клетках организма, главным образом

в печени. Исключение составляют

эритроциты, полиморфноядерные лейкоциты,

лимфоциты. Условно все реакции синтеза

можно разделить на 4 этапа: 1. Синтез

5'-фосфорибозиламина. Рибозо-5-фосфат

является тем якорем, на основе которого

синтезируется сложный пуриновый цикл.

Первая реакция синтеза пуринов заключается

в активации углерода в первом положении

рибозо-5-фосфата, это достигается синтезом

5-фосфорибозил-1-дифосфата (ФРДФ). Вторая

реакция – это перенос NH2-группы глутамина

на активированный атом С1 рибозо-5-фосфата

с образованием 5-фосфорибозиламина.

Указанная NH2-группа фосфорибозиламина

уже принадлежит будущему пуриновому

кольцу и ее азот будет атомом номер 9.

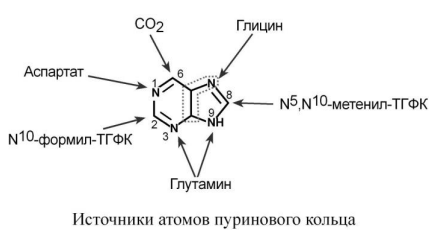

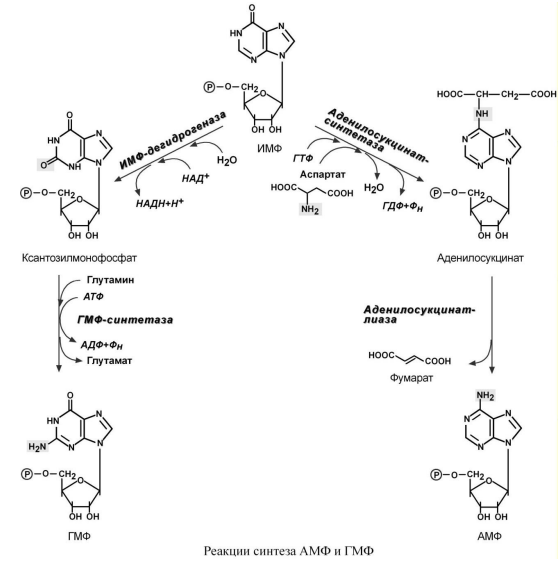

2. Синтез инозинмонофосфата (ИМФ). 5-фосфорибозиламин вовлекается в девять реакций, и в результате образуется первый пуриновый нуклеотид – инозинмонофосфорная кислота (ИМФ). В этих реакциях источниками атомов пуринового кольца являются глицин, аспартат, еще одна молекула глутамина, углекислый газ и производные ТГФК. В целом на синтез пуринового кольца затрачивается энергия 6 молекул АТФ.

3.

Синтез аденозинмонофосфата (АМФ) и

гуанозинмонофосфата (ГМФ). ГМФ образуется

в двух реакциях – сначала ИМФ окисляется

ИМФ-дегидрогеназой до ксантозилмонофосфата,

источником кислорода является вода,

акцептором водорода – НАД. После этого

работает ГМФ-синтетаза, она использует

универсальный клеточный донор NH2-групп

– глутамин, источником энергии для

реакции служит АТФ. АМФ также образуется

в двух реакциях, но в качестве донора

NH2-группы выступает аспарагиновая

кислота. В первой, аденилосукцинат-синтетазной,

реакции на присоединение аспартата

используется энергия распада ГТФ, во

второй реакции аденилосукцинат-лиаза

производит удаление части аспарагиновой

кислоты в виде фумарата.

3.

Синтез аденозинмонофосфата (АМФ) и

гуанозинмонофосфата (ГМФ). ГМФ образуется

в двух реакциях – сначала ИМФ окисляется

ИМФ-дегидрогеназой до ксантозилмонофосфата,

источником кислорода является вода,

акцептором водорода – НАД. После этого

работает ГМФ-синтетаза, она использует

универсальный клеточный донор NH2-групп

– глутамин, источником энергии для

реакции служит АТФ. АМФ также образуется

в двух реакциях, но в качестве донора

NH2-группы выступает аспарагиновая

кислота. В первой, аденилосукцинат-синтетазной,

реакции на присоединение аспартата

используется энергия распада ГТФ, во

второй реакции аденилосукцинат-лиаза

производит удаление части аспарагиновой

кислоты в виде фумарата.

4. Образование нуклеозидтрифосфатов АТФ и ГТФ. Синтез ГТФ осуществляется в 2 стадии посредством переноса макроэргических фосфатных групп от АТФ.

Синтез АТФ происходит несколько иначе. АДФ из АМФ образуется также за счет макроэргических связей АТФ. Для синтеза же АТФ из АДФ в митохондриях есть фермент АТФ-синтаза, образующий АТФ в реакциях окислительного фосфорилирования.

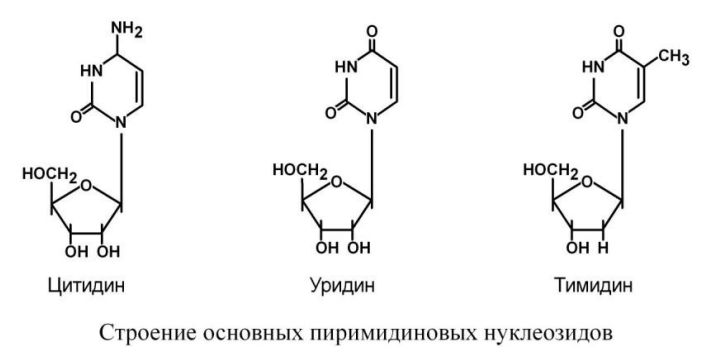

Пиримидиновые основания.

К пиримидиновым азотистым основаниям относят тимин, цитозин и урацил.

На основе азотистых оснований синтезируются нуклеозиды, представляющие собой комбинацию азотистого основания и рибозы (или дезоксирибозы).

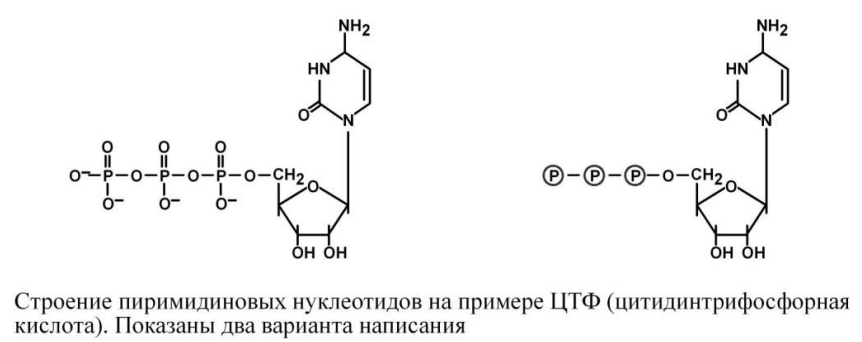

Присоединением одного, двух или трех остатков фосфорной кислоты к нуклеозиду достигается образование соответственно нуклеозид(моно-, ди-, три)фосфатов.

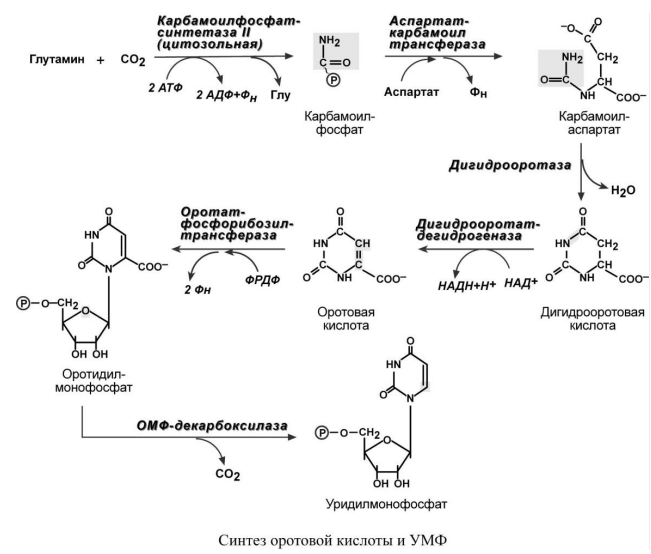

Синтез перимидиновых оснований.

Синтез

пиримидиновых оснований происходит во

всех клетках организма. В реакциях

синтеза участвует глутамин, СО2, аспартат,

затрачивается 2 молекулы АТФ. Условно

можно выделить этапы синтеза: 1. Образование

карбамоилфосфата, эта реакция идет в

цитозоле. Источником аминогруппы

выступает глутамин.

Синтез

пиримидиновых оснований происходит во

всех клетках организма. В реакциях

синтеза участвует глутамин, СО2, аспартат,

затрачивается 2 молекулы АТФ. Условно

можно выделить этапы синтеза: 1. Образование

карбамоилфосфата, эта реакция идет в

цитозоле. Источником аминогруппы

выступает глутамин.

2.

Образование пиримидинового кольца

после присоединения аспарагиновой

кислоты и реакции дегидратации. Первым

пиримидиновым основанием является

оротовая кислота. 3. Синтез оротидилмонофосфата

и уридинмонофосфорной кислоты (УМФ). В

реакции с фосфорибозилдифосфатом (ФРДФ)

к оротовой кислоте присоединяется

рибозо-5-фосфат и образуется

оротидилмонофосфат, непосредственный

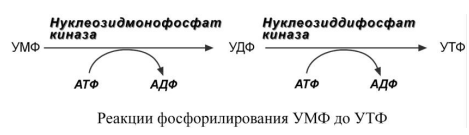

предшественник УМФ. 4. Синтез УТФ

осуществляется в 2 стадии посредством

переноса макроэргических фосфатных

групп от АТФ.

2.

Образование пиримидинового кольца

после присоединения аспарагиновой

кислоты и реакции дегидратации. Первым

пиримидиновым основанием является

оротовая кислота. 3. Синтез оротидилмонофосфата

и уридинмонофосфорной кислоты (УМФ). В

реакции с фосфорибозилдифосфатом (ФРДФ)

к оротовой кислоте присоединяется

рибозо-5-фосфат и образуется

оротидилмонофосфат, непосредственный

предшественник УМФ. 4. Синтез УТФ

осуществляется в 2 стадии посредством

переноса макроэргических фосфатных

групп от АТФ.

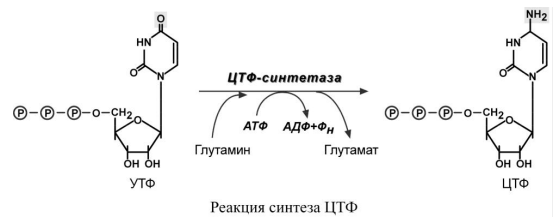

5.

Синтез ЦТФ происходит из УТФ с затратой

энергии АТФ при участии глутамина,

являющегося источником NH2-группы.

5.

Синтез ЦТФ происходит из УТФ с затратой

энергии АТФ при участии глутамина,

являющегося источником NH2-группы.

Вопросы для аудиторной работы.

1. Основные пути образования аммиака в тканях. Реакции дезаминирования биогенных аминов, аденозина, гуанина, аминокислот.

Аммиак постоянно образуется во всех органах и тканях организма. Наиболее активными его продуцентами в кровь являются органы с высоким обменом аминокислот и биогенных аминов – нервная ткань, печень, кишечник, мышцы.

Основными источниками аммиака являются следующие реакции:

внутримолекулярное дезаминирование гистидина, катаболизм некоторых аминокислот (серина, треонина, глицина) – в печени,

окислительное дезаминирование глутаминовой кислоты во всех тканях (кроме мышечной), особенно в печени и почках,

дезаминирование амидов глутаминовой и аспарагиновой кислот – в печени и почках,

катаболизм биогенных аминов – во всех тканях, в наибольшей степени в нервной ткани,

жизнедеятельность бактерий толстого кишечника,

распад пуриновых и пиримидиновых оснований – во всех тканях.

2.Основные способы связывания аммиака в клетках: восстановительное аминирование (реаминирование), фермент, значение реакции; образование амидов глутаминовой и аспарагиновой кислот, химизм, локализация, биологическое значение; синтез карбамоилфосфата, его значение в митохондрии и цитозоле.

Для удаления аммиака из организма используется включение его в состав мочевины в печени и выведение ее с мочой, и удаление почками в виде аммонийных солей.

Однако, так как аммиак является чрезвычайно токсичным соединением, то предварительно в тканях (!) происходят реакции его обезвреживания (временного связывания) для переноса в печень и почки. – синтез глутаминовой кислоты и глутамина, синтез аспарагина:

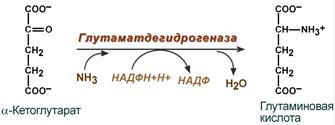

синтез глутаминовой кислоты (восстановительное аминирование) – взаимодействие α-кетоглутарата с аммиаком. Реакция по сути обратна реакции окислительного дезаминирования, однако в качестве кофермента используется НАДФН. Происходит практически во всех тканях, кроме мышечной, но имеет небольшое значение, т.к. для глутаматдегидрогеназы предпочтительным субстратом является глутаминовая кислота и равновесие реакции сдвинуто в сторону α-кетоглутарата,

Реакция

синтеза глутаминовой кислоты

Реакция

синтеза глутаминовой кислоты

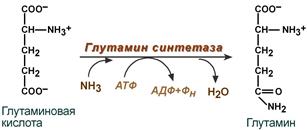

синтез глутамина – взаимодействие глутамата с аммиаком. Является главным способом уборки аммиака, наиболее активно происходит в нервной и мышечной тканях, в почках, сетчатке глаза, печени. Реакция протекает в митохондриях.

Реакция синтеза глутамина

Образование

большого количества глутамина обеспечивает

высокие концентрации его в крови (0,5-0,7

ммоль/л).

Образование

большого количества глутамина обеспечивает

высокие концентрации его в крови (0,5-0,7

ммоль/л).

Так как глутамин проникает через клеточные мембраны путем облегченной диффузии, то он легко попадает не только в гепатоциты, но и в другие клетки, где есть потребность в аминогруппах. Азот, переносимый глутамином, используется клетками для синтеза пуринового кольца и гуанозинмонофосфата (ГМФ), синтеза цитидинтрифосфата (ЦТФ), аспарагина, глюкозамино-6-фосфата (предшественник всех остальных аминосахаров).

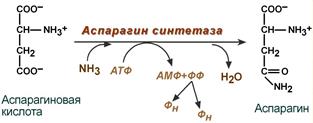

Реакция синтеза аспаргина.

Реакция синтеза аспаргина.

синтез аспарагина – взаимодействие аспартата с аммиаком. Является второстепенным способом уборки аммиака, энергетически невыгоден, т.к. при этом тратятся 2 макроэргические связи,

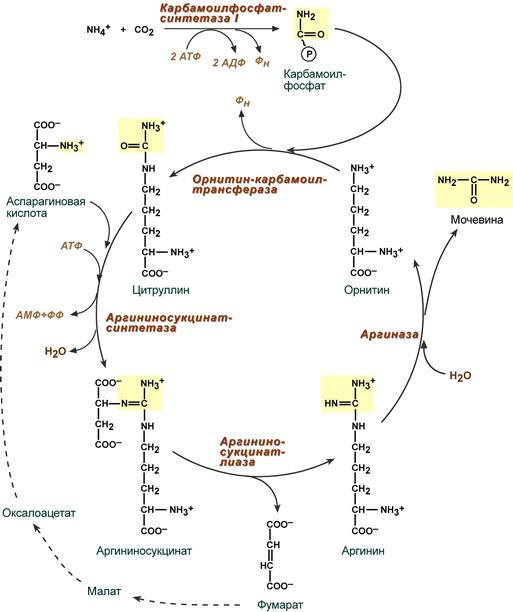

Синтез мочевины

В печени весь удаляемый аммиак используется для синтеза мочевины. Увеличение синтеза мочевины наблюдается при распаде тканевых белков и азотистых соединений (голодание, воспалительные процессы, сахарный диабет) или при избыточном белковом питании. У младенцев и детей синтез мочевины может быть снижен по двум причинам: незрелость печени и активный синтез белков и нуклеиновых кислот при росте организма. Определение концентрации мочевины в крови является ценным диагностическим показателем.

Реакции

синтеза мочевины являются циклическим

процессом и получили название орнитиновый

цикл. Синтез мочевины начинается в

митохондриях (первая и вторая реакции),

оставшиеся три реакции идут в цитозоле.

Для переноса цитруллина и орнитина

через митохондриальную мембрану

существуют специальные переносчики.

Реакции

синтеза мочевины являются циклическим

процессом и получили название орнитиновый

цикл. Синтез мочевины начинается в

митохондриях (первая и вторая реакции),

оставшиеся три реакции идут в цитозоле.

Для переноса цитруллина и орнитина

через митохондриальную мембрану

существуют специальные переносчики.

В образовании одной молекулы мочевины участвует 1 молекула NH4+, 1 молекула CO2, аминогруппа 1 молекулы аспарагиновой кислоты, затрачивается 4 макроэргических связи трех молекул АТФ.

Реакция синтеза карбамоилфосфата и орнитиновый цикл: Как побочный продукт орнитинового цикла образуется фумаровая кислота, переносимая обратно в митохондрии. Здесь в реакциях ЦТК из нее образуется оксалоацетат, который трансаминируется с глутаматом до аспартата, выходит в цитозоль и вновь реагирует с цитруллином.

В противоположность аммиаку мочевина является нетоксичным и нейтральным соединением. При хронической почечной недостаточности, когда продукты азотистого обмена не выводятся из организма, токсичное действие на организм оказывает совсем не мочевина, а совокупность более чем 200 других веществ.