Учебник (Лысов) - анатомия с основами спортивной морфологии

.pdf

ВЫ С Ш Е Е П Р О Ф Е СС И О Н А Л Ь Н О Е О Б Р А З О В А Н И Е

П.К. ЛЫСОВ, М. Р. САПИН

АНАТОМИЯ

(С ОСНОВАМИ СПОРТИВНОЙ МОРФОЛОГИИ)

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ 2

Учебник

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области физической культуры и спорта в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по специальностям «Физическая культура и спорт» и «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья

(Адаптивная физическая культура)»

УДК 611: 796/799(075.8) ББК 28.706я 73

Л887

Р е ц е н з е н т:

доктор медицинских наук, профессор В.В.Куликов (зав. кафедрой анатомии человека ГОУ ВПО «Российский государственный

медицинский университет»); доктор биологических наук, профессор Е. З. Година (зав. кафедрой анатомии и биологической

антропологии ГОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»)

Лысов П.К.

Л887 Анатомия (с основами спортивной морфологии). В 2 т. Т. 2 : учебник для студ. физкультурных вузов / П.К.Лысов, М.Р.Сапин. — М. : Издательский центр «Академия», 2010. — 320 с.

ISBN 978-5-7695-6054-5

В учебник, состоящий из двух томов, включены современные анатомические данные, базовые материалы по спортивной морфологии.

Второй том посвящен функциональной анатомии внутренних органов, органов иммунной и лимфатической систем, желез внутренней секреции, сердца и кровеносных сосудов, нервной системы и органов чувств. Изложены данные по морфологическим аспектам спортивного отбора и адаптации организма к физическим нагрузкам.

Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

УДК 611: 796/799(075.8) ББК 28.706я 73

Оригинал-макет данного издания является собственностью Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым способом без согласия правообладателя запрещается

ISBN |

978-5-7695-6054-5 |

(т. 2) |

© Лысов П.К., Сапин М.Р., 2010 |

© Образовательно-издательский центр «Академия», 2010 |

|||

ISBN |

978-5-7695-6053-8 |

|

© Оформление. Издательский центр «Академия», 2010 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошло семь лет после издания двухтомного учебника «Анатомия (с основами спортивной морфологии)» для вузов физической культуры (Москва, Медицина, 2003).

К настоящему времени возникла потребность в создании более краткого учебника, сохраняя при этом его достаточно высокий научный уровень, прикладную направленность, наглядность и доступность изложения материала.

Вучебнике, разработанном с позиций функциональной морфологии, отражена специфика преподавания анатомии в вузах физической культуры. Основу содержания книги составляют необходимые сведения об устройстве тела человека, морфологическом обеспечении его функций, роли скелетных мышц в различных, прежде всего, спортивных движениях. Такие знания, правильное понимание

ииспользование закономерностей морфологической организации человека способствуют повышению эффективности профессиональной деятельности тренера и преподавателя физической культуры.

Впервом томе приведены современные данные о строении клеток и тканей, индивидуальном развитии человеческого организма (онтогенез), морфологической изменчивости, рассмотрена анатомия костей и их соединений, скелетных мышц.

Второй том посвящен функциональной анатомии внутренних органов, органов иммунной и лимфатической систем, желез внутренней секреции, сердца и кровеносных сосудов, нервной системы и органов чувств. В завершающих учебник главах по спортивной морфологии рассмотрены морфологические аспекты адаптации к физическим нагрузкам, спортивной ориентации и отбора.

В учебнике отражены новые анатомические сведения, появившиеся в научной литературе в последние годы, а также результаты многолетних научных исследований авторов.

Анатомические термины приведены в соответствии с Международной номенклатурой.

Структура книги разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебникам для высшей школы. Учебник включает предисловие, введение, 15 глав, заключение, список литературы. Для лучшего усвоения материала в начале каждой главы кратко излагаются ее ключевые положения, а заканчиваются главы заключением и вопросами для повторения и самоконтроля.

Учебник иллюстрирован информативными рисунками. Некоторые анатомические сведения представлены в виде кратких таблиц.

Учебник написан на основе опыта преподавания курсов анатомии, ко-

3

Предисловие

торые авторы на протяжении многих лет преподают в Московской государственной академии физической культуры (заслуженный деятель науки РФ, профессор П. К. Лысов) и Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова (академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ, профессор М. Р. Сапин).

Авторы приносят искр еннюю благодарность ученым, преподавателям, художникам, работы которых использованы при подготовке учебника.

Будем признательны за критические замечания, пожелания и предложения, которыми сочтут возможным поделиться с нами читатели.

4

Г Л А В А

6

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Органы пищеварительной, дыхательной, мочевой и половой систем входят в группу внутренних органов (внутренностей), которые в большинстве своем располагаются в грудной, брюшной и тазовой полостях.

Внутренние органы подразделяют на паренхиматозные и полые (трубчатые). Паренхиматозные органы содержат рабочую ткань — паренхиму и соединительнотканную строму в виде капсулы и отходящих от нее соединительнотканных прослоек — трабекул. К этой группе органов относят поджелудочную железу, печень, а также почки, легкие и некоторые другие органы. Строма осуществляет опорную и трофическую функции, содержит кровеносные и лимфатические сосуды, нервы.

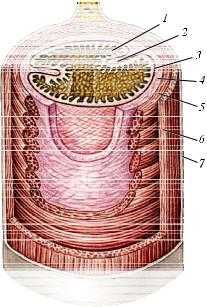

Полые органы имеют вид трубок различного диаметра. Стенки трубчатых органов образованы оболочками. Слизистая оболочка находится изнутри, со стороны просвета органа, затем идут подслизистая основа, мышечная оболочка и наружная оболочка — адвентиция, или серозная оболочка (рис. 137). Некоторые трубчатые органы (например, органы дыхательной системы — гортань, трахея, бронхи) имеют в своих стенках хрящи, образующие хрящевой скелет.

Слизистая оболочка является внутренней оболочкой для трубчатых органов пищеварительной, дыхатель-

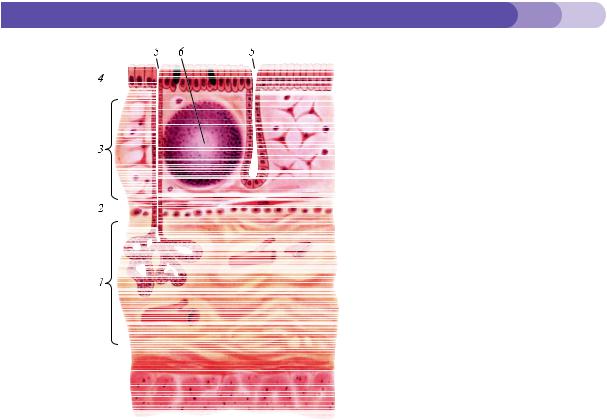

ной систем и органов мочеполового аппарата. У слизистой оболочки выделяют эпителиальный покров и собственную пластинку слизистой оболочки (рис. 138).

Эпителиальный покров выполняет защитную функцию для подлежащих

Рис. 137. Схема строения стенки трубчатого органа (тонкой кишки) пищеварительной системы (поперечно-продольный разрез):

1 — слизистая оболочка; 2 — складка слизистой оболочки; 3 — мышечная пластинка мышечной оболочки; 4 — подслизистая основа; 5 — круговой слой мышечной оболочки; 6 — продольный слой мышечной оболочки;

7 — наружная (серозная) оболочка

5

Г л а в а 6. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Рис. 138. Схема строения слизистой оболочки:

1 — подслизистая основа; 2 — мышечная пластинка слизистой оболочки; 3 — собственная пластинка слизистой оболочки; 4 — эпителиальный покров (однослойный эпителий); 5 — железы; 6 — лимфоидный узелок

тканей. Эпителий может быть многослойным плоским (ротовая полость, глотка, пищевод, конечная часть прямой кишки), однослойным цилиндрическим (желудок, толстая кишка), призматическим (тонкая кишка) и др. Эпителиальные клетки составляют непрерывный пласт благодаря наличию между ними межклеточных контактов. Среди эпителиальных клеток располагаются секреторные клетки (одноклеточные железы), выделяющие слизь. Слизь способствует под-

держанию влажности слизистой оболочки, защищает эпителиальный покров.

Эпителий располагается на базальной мембране, которая имеет толщину около 1 мкм. Она представлена аморфным веществом и фибриллярными (ретикулярными) структурами. Базальная мембрана является эластической опорой для эпителиальной выстилки. Через мембрану осуществляется питание эпителия (не содержащего капилляров) со стороны подлежащей ткани. Эпителиальному покрову свойственна высокая способность к регенерации.

Кнаружи от базальной мембраны у трубчатых органов располагается собственная пластинка слизистой оболочки. Она построена из рыхлой волокнистой соединительной ткани, в которой находятся многочисленные кровеносные и лимфатические сосуды, нервные волокна, клетки лимфоидного ряда (лимфоциты, плазмоциты), многоклеточные железы. Собственная пластинка слизистой оболочки обеспечивает питание покровного эпителия, участвует в процессах всасывания из просвета органа продуктов переваривания (тонкая кишка).

На границе слизистой оболочки и подслизистой основы находится мышечная пластинка, образованная тонким слоем гладкомышечных клеток (1 — 3 миоцита), которая при сокращении способствует образованию складок слизистой оболочки.

Подслизистая основа, расположенная кнаружи от слизистой оболочки, также состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. В подслизистой основе много крове-

6

носных и лимфатических сосудов, нервные волокна образуют подслизистое нервное сплетение. Благодаря эластичности подслизистая основа способствует образованию складок слизистой оболочки.

В подслизистой основе, как и в слизистой оболочке, располагаются железы, выделяющие не только слизь, но и различные биологически активные вещества (пищеварительные ферменты). Железы имеют различную форму. Многоклеточные простые железы имеют неразделяющийся выводной проток. Выводной проток более сложных многоклеточных желез образует разветвленную систему трубочек и пузырьков (начальные части желез), которые в этот проток открываются. Эпителиальные компоненты желез обозначают термином паренхима. Она образована секреторными клетками и системой выводных протоков.

Выводные протоки, соединяясь друг с другом, увеличиваются в диаметре, образуют общий (главный) выводной проток. Он направляется к поверхности покровного эпителия трубчатого органа.

Соединительнотканный компонент железы (строма) представлен капсулой и соединительнотканными перегородками, разделяющими участки железистой паренхимы. Строма выполняет опорную, защитную функции, в ней проходят сосуды и нервы, находятся лимфоидные элементы. Крупные участки железы называют долями, мелкие — дольками. Соединительнотканные перегородки между долями называют междолевыми, между дольками — междольковыми трабекулами.

Мышечная оболочка большинства трубчатых органов построена из гладкомышечных клеток (гладких миоцитов). Миоциты в мышечной оболочке образуют два слоя: внутренний циркулярный и наружный продольный слои. Между этими гладкомышечными слоями имеется тонкая межмышечная соединительнотканная прослойка, в которой располагаются кровеносные и лимфатические сосуды, многочисленные нервные волокна, образующие межмышечное нервное сплетение.

У органов пищеварительной системы благодаря мышечному тонусу и способности к ритмичным сокращениям (перистальтическим движениям) мышечная оболочка обеспечивает перемешивание и перемещение содержимого в направлении от ротовой полости в сторону анального (заднепроходного) отверстия.

В начальных отделах пищеварительной системы (полость рта, глотка, верхняя часть пищевода) и его конечном отделе (наружный сфинктер прямой кишки) мышечная оболочка представлена поперечно-полосатой мышечной тканью. У остальных трубчатых органов пищеварительной системы мышечная оболочка образована гладкомышечной тканью.

Циркулярный мышечный слой в

некоторых местах образует утолщения — сфинктеры, способные суживать просвет трубчатого органа. Например, на границе желудка и двенадцатиперстной кишки имеется так называемый пилорический сфинктер. Перекрывая просвет пищеварительной трубки, он задерживает пищу в желудке на период ее переваривания. У конечного отдела прямой кишки

7

Г л а в а 6. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

имеется также непроизвольный прямокишечный сфинктер.

Наружная оболочка (адвентиция) трубчатых органов образована рыхлой волокнистой соединительной

тканью, в которой проходят кровеносные и лимфатические сосуды, нервы. Адвентиция не только покрывает, защищает трубчатые органы, она прикрепляет их к стенкам туловища, к соседним органам. Некоторые полые трубчатые органы, расположенные в брюшной полости, покрыты снаружи серозной оболочкой, или брюшной. Она покрывает брюшную часть пищевода, желудок, брыжеечную часть тонкой кишки, части толстой кишки. Серозная оболочка образована тонкой плотной пластинкой соединительной ткани, снаружи покрытой однослойным плоским эпителием (мезотелием). В толще серозных оболочек проходят кровеносные и лимфатические сосуды, нервные волокна. В серозных оболочках много чувствительных нервных окончаний.

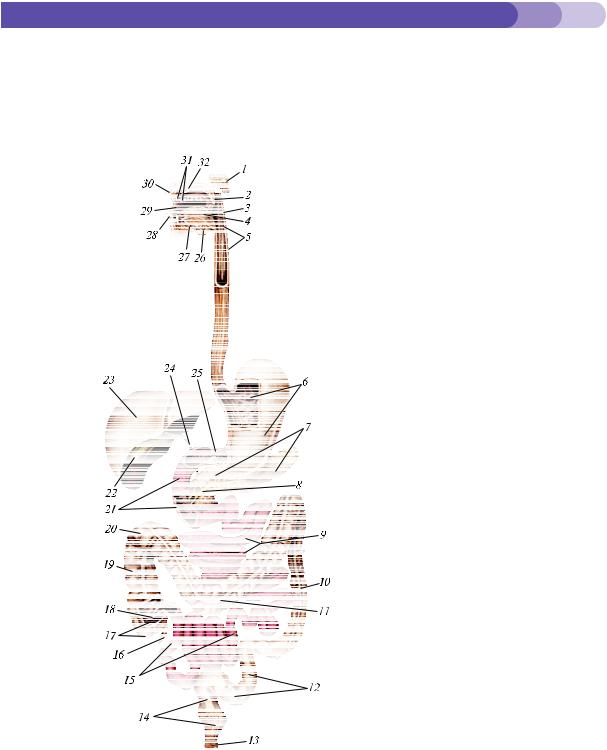

Пищеварительная система включает полость рта и глотку, пищевод,

Рис. 139. Схема строения пищеварительной системы:

1 — околоушная слюнная железа; 2 — мягкое нёбо; 3 — глотка; 4 — язык; 5 — пищевод; 6 — желудок; 7 — поджелудочная железа; 8 — проток поджелудочной железы; 9 — тощая кишка; 10 — нисходящая ободочная кишка; 11 — поперечная ободочная кишка; 12 — сигмовидная ободочная кишка; 13 — наружный сфинктер заднего прохода; 14 — прямая кишка; 15 — подвздошная кишка; 16 — червеобразный отросток (аппендикс); 17 — слепая кишка; 18 — подвздошно-слепокишечный клапан; 19 — восходящая ободочная кишка; 20 — правый (печеночный) изгиб ободочной кишки; 21 — двенадцатиперстная кишка; 22 — желчный пузырь; 23 — печень; 24 — общий желчный проток; 25 — сфинктер привратника желудка; 26 — поднижнечелюстная слюнная железа; 27 — подъязычная слюнная железа; 28 — нижняя губа; 29 — полость рта; 30 — верхняя губа; 31 — зубы; 32 — твердое

нёбо

8

Рот

желудок, тонкую и толстую кишки (рис. 139). К пищеварительной системе относятся большие слюнные железы, печень и поджелудочная железа. Функции пищеварительной системы состоят в механической и химической обработке пищи, во всасывании продуктов переваривания пищи и в выведении из организма непереваренных веществ.

Органы пищеварительной системы располагаются в областях головы

ишеи, находятся в грудной, брюшной полостях и в полости таза. Началом пищеварительной системы является полость рта. В ротовой полости происходят размельчение, пережевывание пищи, ее смешивание со слюной. Слюна выделяется слюнными железами, открывающимися с помощью выводных протоков в ротовую полость. Из полости рта пищевой комок попадает в глотку, а далее в пищевод

ив желудок. В желудке пищевые массы задерживаются, разжижаются под воздействием желудочного сока, перевариваются, начинается всасывание. В тонкой кишке, состоящей из двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишок, происходит завершение переваривания под действием пищеварительных ферментов, осуществляется всасывание питательных веществ (аминокислот, простых сахаров, эмульгированных жиров) в кровеносные и лимфатические капилляры, расположенные в стенках тонкой кишки.

Далее невсосавшаяся пищевая масса попадает в толстую кишку, где происходит формирование непереваренных пищевых остатков — каловых масс, которые продвигаются по просвету толстой кишки в сторону

анального отверстия. В составе толстой кишки различают слепую кишку, восходящую ободочную кишку, поперечную, нисходящую и сигмовидную ободочные кишки и прямую кишку.

РОТ

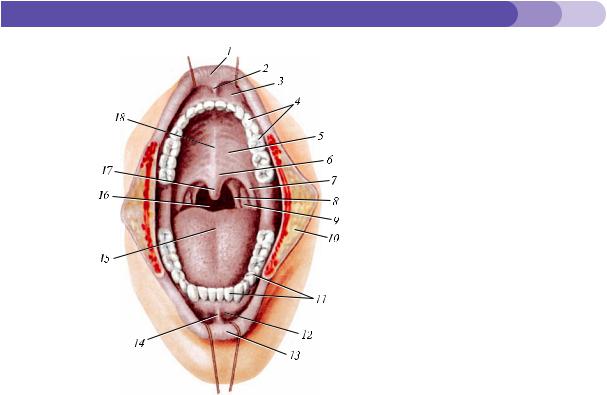

Рот включает в себя два анатомических образования: ротовое отверстие и полость рта. Полость рта

является началом пищеварительной системы. Она ограничена снизу че- люстно-подъязычными мышцами, составляющими диафрагму (дно) рта. Верхняя стенка полости рта образована твердым и мягким нёбом, с боков — щеками, спереди — губами. Сзади ротовая полость через широкое отверстие — зев — сообщается с глоткой. Полость рта подразделяют на передний отдел — преддверие рта и

на собственно полость рта (рис. 140). Преддверие рта ограничено спереди губами, по бокам — внутренней поверхностью щек; сзади и с медиальной стороны — зубами и деснами. Кнутри от десен и зубов располагается собственно полость рта.

Десны представляют собой альвеолярные отростки челюстей, покрытые слизистой оболочкой. Ротовая щель (вход в преддверие рта) ограничена верхней и нижней губами. Основу губ составляет круговая мышца рта. Щеки имеют в основе щечную мышцу.

Нёбо подразделяют на твердое и мягкое. Костную основу твердого нёба составляют соединенные друг с другом нёбные отростки верхнечелюстных костей, к которым сзади

9

Г л а в а 6. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Рис. 140. Полость рта. Вид спереди:

1 — верхняя губа; 2 — уздечка верхней губы;

3 — преддверие полости рта; 4 — верхняя зубная дуга; 5 — твердое нёбо; 6 — мягкое нёбо; 7 — нёбно-язычная дужка; 8 — нёбноглоточная дужка; 9 — нёбная миндалина; 10 — поверхность разрезанной щеки; 11 — нижняя зубная дуга; 12 — десна нижней челюсти; 13 — нижняя губа; 14 — уздечка нижней губы; 15 — спинка языка; 16 — полость рта; 17 — нёбный язычок; 18 — нёбный шов

присоединяются горизонтальные пластинки нёбных костей. Мягкое нёбо присоединяется к заднему краю твердого нёба. В основе мягкого нёба имеется соединительнотканная пластинка (нёбный апоневроз) и мышцы мягкого нёба, покрытые со стороны носовой и ротовой полостей слизистой оболочкой. Задний отдел мягкого нёба называется нёбной занавеской. У свободного края нёбной за-

навески имеется закругленный отросток — нёбный язычок. От латеральных краев нёбной занавески начинаются две складки (дужки).

Нёбно-язычная дужка идет вниз к боковому краю корня языка. Задняя,

нёбно-глоточная дужка, — спускается к боковой стенке глотки. Между дужками расположена нёбная миндалина, орган иммунной системы.

В образовании мягкого нёба принимают участие парные поперечнополосатые мышцы. Мышца, напрягающая нёбную занавеску, при своем сокращении натягивает нёбную занавеску и расширяет просвет слуховой трубы. Мышца, поднимающая нёбную занавеску, при сокращении поднимает мягкое нёбо. Мышца язычка поднимает и укорачивает язычок.

Нёбно-язычная мышца при сокращении опускает нёбную занавеску, уменьшают размеры зева. Нёбно-гло- точная мышца также опускает нёбную занавеску, уменьшает размеры зева.

Слизистая оболочка ротовой полости выстлана многослойным плоским эпителием (толщина эпителиального покрова 180 — 600 мкм). Она образует поперечные нёбные складки (от 1 до 6) в области твердого нёба. В толще слизистой оболочки ротовой полости находятся многочисленные мелкие слюнные железы.

Зубы

Зубы расположены в зубных альвеолах челюстей. Различают резцы,

клыки, малые коренные зубы, или премоляры, и большие коренные зубы — моляры.

10