Лекции по неврологии (Гусева)

.pdfИЗБРАННЫЕ ЛЕКЦИИ ПО НЕВРОЛОГИИ

Учебное пособие для самостоятельной работы врачей курсов повышения квалификации

Под редакцией академика РАН, профессора Е.И.Гусева

Москва

2019

УДК 616.8-00 ББК 56.12

И32

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова» (ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И.Пирогова» Минздрава России)

Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета

Составители: Е.И.Гусев, Г.Н.Авакян, Г.Г.Авакян, О.Л.Бадалян, А.Н.Боголепова, А.Н.Бойко, С.Г.Бурд, М.В.Давыдовская, П.Р.Камчатнов, Е.А.Катунина, И.Ю.Ковалева, Н.Ю.Лащ, А.В.Лебедева, М.Ю.Мартынов, А.С.Чуканова, Е.И.Чуканова, А.В.Чугунов, Н.В.Хачанова.

Рецензенты:

Губский Леонид Васильевич – докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО «РНИМУ

им. Н.И.Пирогова» МЗ РФ.

Парфенов Владимир Анатольевич – докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой нервных болезней ФГОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М.Сеченова» МЗ РФ.

Избранные лекции по неврологии: Учебное пособие для самостоятель- И32 ной работы врачей курсов повышения квалификации / под ред. акад. РАН,

проф. Е.И.Гусева. – Москва, 2019. – 320 с. ISBN 978-5-00030-667-3

Учебное пособие освещает современные представления о патогенезе, клинической картине и направлениях терапии наиболее распространенных заболеваний нервной системы – сосудистых, демиелинизирующих, когнитивных и экстрапирамидных нарушений, пароксизмальных состояний, болевых синдромов.

Пособие составлено в соответствии с действующими федеральными государственными образовательными стандартами по специальности «Неврология», рабочими программами по неврологии.

Пособие предназначено для врачей, проходящих курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по специальности «Неврология», ординаторов, интернов, студентов старших курсов медицинских институтов, проявляющих интерес к неврологии.

Рекомендовано к печати центральным координационным методическим советом

ISBN 978-5-00030-667-3 |

УДК 616.8-00 |

|

ББК 56.12 |

СОДЕРЖАНИЕ

Сокращения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Церебральные инсульты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

М.Ю.Мартынов

Хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная энцефалопатия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Е.И.Чуканова, А.С.Чуканова

Головная боль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

80 |

И.Ю.Ковалева |

|

Дорсопатия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

113 |

П.Р.Камчатнов, А.В.Чугунов |

|

Эпилепсия и эпилептические приступы . . . . . . . . . . . . . . 148

С.Г.Бурд, А.В.Лебедева, О.Л.Бадалян, Г.Н.Авакян, Г.Г.Авакян

Рассеянный склероз: от патогенеза к терапии . . . . . . . . . |

192 |

Н.В.Хачанова, М.В.Давыдовская, А.Н.Бойко

Оптиконевромиелит Девика и острый рассеянный энцефаломиелит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Н.Ю.Лащ, А.Н.Бойко

Когнитивные нарушения в практике невролога . . . . . . . . 247

А.Н.Боголепова

Болезнь Паркинсона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

266 |

Е.А.Катунина

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ ИНСУЛЬТЫ

М.Ю.Мартынов

Церебральный инсульт (ЦИ) в большинстве развитых стран занимает 2–3-е место в структуре общей смертности и 1-е место как причина стойкой утраты трудоспособности. В Российской Федерации регистрируется примерно 450 000 инсультов ежегодно, при этом частота ЦИ нелинейно увеличивается с возрастом, составляя 1,5–2,4% у лиц 55–64 лет и 7,5–10,5% – старше 75 лет. Кроме этого, в старшем возрасте повышается частота повторных инсультов, особенностью которых является более тяжелое течение, замедленное восстановление функций

иболее частая инвалидизация.

ВРоссийской Федерации (так же как в Европе и Северной Америке) преобладают ишемические поражения головного мозга, и соотношение ишемического (ИИ) и геморрагического инсультов (ГИ) составляет в среднем 80–85% и 15–20% соответственно. При этом в нашей стране частота ГИ в восточных регионах несколько выше по сравнению с западными.

Классификация

Все острые нарушения мозгового кровообращения (НМК) разделяются на преходящие и стойкие. Преходящие НМК включают транзиторные ишемические атаки, церебральные гипертонические кризы и микрогеморрагии. По действующей классификации, к преходящим НМК относят состояния, при которых очаговые неврологические симптомы сохраняются до 24 ч. В последнее десятилетие дефиниция преходящих НМК

Этиологические факторы и факторы риска |

7 |

|

|

была пересмотрена, и рекомендации Американского общества неврологов от 2009 г. определяют преходящее НМК как преходящий (транзиторный) эпизод неврологических нарушений, обусловленный фокальной ишемией головного или спинного мозга либо сетчатой оболочки глаза без морфологических изменений. В новом определении преходящих НМК опущены

временные границы. Это связано с тем, что при «истинных»

́

преходящих НМК фокальные симптомы сохраняются, как правило, не более нескольких минут. При сохранении очаговых симптомов в течение 40–60 мин и дольше в большинстве случаев в головном мозге, по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ), отмечаются ишемические или геморрагические очаги, т.е. развивается ЦИ с преходящими симптомами. К стойким НМК (ЦИ) относятся состояния, при которых очаговые симптомы сохраняются более 24 ч. По характеру морфологических изменений в головном мозге выделяют ИИ и ГИ, а также субарахноидальные кровоизлияния.

Этиологические факторы и факторы риска

В абсолютном большинстве случаев (более 95%) ЦИ является комплексным заболеванием, в развитии которого принимают участие различные факторы внешней среды и наследственная предрасположенность. Наибольшее значение имеет генетическая предрасположенность по генам, ассоциированным с регуляцией артериального давления (АД), гемостаза, липидного обмена, оксида азота и факторами ренин-ангиотензиновой системы. Менее 5% случаев ЦИ составляют моногенные заболевания, которые наследуются по классическому менделевскому типу как рецессивные, доминантные или сцепленные с X-хромосомой признаки. При определенных моногенных заболеваниях (таких как болезнь Фабри, серповидно-клеточная анемия, гомоцистинурия, синдром MELAS) ЦИ может быть одним из ряда характерных клинических синдромов. В других

8 |

Церебральные инсульты |

|

|

случаях ЦИ становится основным проявлением моногенных заболеваний, таких как CADASIL (церебральная аутосомнодоминантная артериопатия с подкорковыми инфарктами и лейкоэнцефалопатией), болезнь мойя-мойя и др.

Ишемический инсульт

Все факторы риска ИИ можно разделить на немодифицируемые и модифицируемые (табл. 1).

Основными модифицируемыми факторами риска ИИ являются гипертоническая болезнь, симптоматическая артериальная гипертензия и атеросклероз магистральных артерий головы.

В развитии ИИ вследствие гипертонической болезни и симптоматической артериальной гипертензии важное значение имеют пороговые величины систолического и диастолического АД. При повышении систолического АД до 140 мм рт.ст. увеличение заболеваемости и смертности от ИИ не носит закономерного характера, однако при систолическом давлении выше 140 мм рт.ст. отмечается достоверный рост заболеваемости ИИ. Систолическое АД выше 160 мм рт.ст. сочетается с достоверным увеличением смертности от ИИ. Уровень диастолического давления 95 мм рт.ст. и выше связан с однонаправленным ростом смертности от ИИ. Значение в прогнозе развития ИИ имеют и другие показатели АД, в частности его реактивность. Повышенная реактивность систолического АД в ответ на физическую и/или эмоциональную нагрузку сочетается с достоверным увеличением риска развития ИИ. Значение артериальной гипертензии в развитии ИИ меняется с возрастом, при этом роль пограничной и мягкой форм артериальной гипертензии в старших возрастных группах уменьшается, а значение умеренной и тяжелой форм остается стабильным. Важной причиной развития ИИ является нестабильность АД, в том числе медикаментозно обусловленная. Более чем в 50% случаев ИИ развивается на фоне нарушения суточного ритма АД.

Этиологические факторы и факторы риска |

9 |

|

|

Таблица 1. Факторы риска ИИ |

|

|

|

Немодифицируемые факторы |

Модифицируемые факторы |

Возраст |

Симптоматическая артериальная гипер- |

Пол |

тензия |

Наследственность |

Гипертоническая болезнь |

Этническая принадлежность |

Атеросклероз магистральных сосудов |

Климат |

Заболевания сердца |

Индивидуальные особенности строения |

Изменения в системе гемостаза |

сосудистого русла |

Сахарный диабет |

|

Гиперлипидемия, высокий коэффициент |

|

атерогенности |

|

Злоупотребление алкоголем |

|

Табакокурение |

|

Контрацептивные препараты |

|

Особенности образа жизни |

|

Хронический стресс (дистресс) |

Атеросклеротическое поражение магистральных артерий головы является одной из ведущих причин ИИ. При этом с возрастом, особенно у мужчин, в развитии ИИ увеличивается значение стенозирующего процесса, в том числе в сочетании

спограничной или умеренной формами артериальной гипертензии. Вероятность развития ИИ вследствие стеноза магистральных артерий головы в возрасте старше 70 лет в 2 раза выше, чем в возрасте до 60 лет. У больных с ИИ, по сравнению

слицами с хронической сосудистой мозговой недостаточностью, чаще отмечается множественное атеросклеротическое поражение церебральных сосудов, что указывает на значение не только степени стеноза, но и генерализации стенозирующего процесса в развитии ИИ.

В20–25% случаев причинами ИИ являются нарушения ритма, в том числе мерцательная аритмия, и преимущественное значение имеет постоянная форма мерцательной аритмии. Риск развития ИИ на фоне постоянной формы мерцательной аритмии повышается после 70 лет, что отчасти связано с сопутствующими изменениями системы гемостаза. К развитию ИИ могут приводить другие нарушения ритма: синдром Морганьи– Адамса–Стокса, приступы тахиаритмии, сопровождающиеся выраженным уменьшением сердечного выброса и снижением

24 |

Церебральные инсульты |

|

|

Задние мозговые артерии. Инсульт в зоне васкуляризации задних мозговых артерий и их ветвей вызывает гомонимную гемианопсию, в том числе квадрантную (макулярное зрение обычно сохранено). В ряде случаев отмечаются метаморфопсии и зрительная агнозия. Поражение медиобазальных отделов сопровождается дисмнестическими нарушениями (корсаковский синдром) в сочетании с эмоциональными и поведенческими расстройствами.

Геморрагический инсульт

Для ГИ в большей степени, чем для ИИ, характерно острое начало с сочетанием выраженных общемозговых и очаговых симптомов. Часто наблюдаются внезапная головная боль, рвота, нарушение сознания, развитие выраженных двигательных нарушений – гемиплегии или глубокого гемипареза. Проникновение крови в ликворные пространства сопровождается менингеальным синдромом. Для больного с массивным кровоизлиянием в большие полушария характерна гиперемия кожных покровов, нередко наблюдаются обильное потоотделение, другие вегетативные симптомы. Степень нарушения сознания варьирует от легкого оглушения до глубокой комы. Наиболее частый очаговый симптом кровоизлияния – выраженные двигательные расстройства в виде гемиплегии или глубокого гемипареза, обычно сочетающиеся с гемигипестезией, гемианопсией и с центральным парезом лицевой мускулатуры и языка.

Определенное место в клинике острого периода кровоизлияния, особенно при кровоизлияниях в глубинные отделы полушарий с прорывом крови в III желудочек или при гематомах – в ствол головного мозга, занимают различные варианты нарушения мышечного тонуса – дистонии. У больных с кровоизлияниями в глубинные отделы полушарий может отмечаться приступообразное повышение мышечного тонуса – горметония. Продолжительность горметонии колеблется от нескольких секунд до нескольких минут, и ее выраженность уси-

Клинические проявления

ливается при различных экстеро- и интерорецептивных раздражениях. Изменение мышечного тонуса при полушарных кровоизлияниях связано с дисфункцией структур мозгового ствола, регулирующих мышечный тонус.

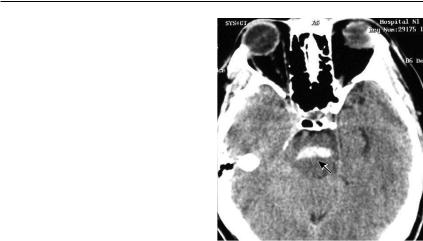

Использование КТ и МРТ позволило получить новую информацию о клинических проявлениях кровоизлияний в ствол головного мозга. Небольшие кровоизлияния, особенно в оральные отделы ствола головного мозга

(рис. 1), могут протекать с элементами альтернирующих синдромов, без нарушений сознания и менингеальных симптомов

ииметь благоприятный прогноз для жизни. Клинико-нейро- визуализационные сопоставления указывают также, что у лиц пожилого и старческого возраста ГИ чаще, чем в молодом

исреднем возрасте, может протекать без выраженных общемозговых и менингеальных симптомов, с преобладанием очаговых нарушений. Наиболее часто такая клиническая картина наблюдается при ограниченных полушарных гематомах диаметром до 3–4 см. Малосимптомное течение ГИ в этих случаях связывается со значительными атрофическими процессами в веществе головного мозга, вследствие чего излившаяся кровь не приводит к выраженному уменьшению внутричерепного пространства.

Субарахноидальное кровоизлияние

Для субарахноидального кровоизлияния характерно острое начало с выраженной головной боли. В начале заболевания головная боль может носить локальный характер. Быстро появ-

26 |

Церебральные инсульты |

|

|

ляются менингеальные (оболочечные) симптомы. Очаговые симптомы отсутствуют или представлены минимально (анизорефлексия, патологические рефлексы, легкая мышечная слабость и др.).

Диагностика церебральных инсультов

Диагноз ЦИ ставится с учетом данных анамнеза, клинических проявлений, а также результатов лабораторных и инструментальных методов исследований. В настоящее время наибольшее значение в дифференциальной диагностике инсультов и других состояний, протекающих с неврологической симптоматикой, имеют КТ и МРТ.

Компьютерная томография при геморрагическом инсульте

КТ является методом выбора для диагностики ГИ. Чувствительность и специфичность КТ в диагностике паренхиматозных кровоизлияний супра- и субтенториальной локализации приближаются к 100%. Очаг кровоизлияния выявляется на КТ с момента его возникновения в виде зоны высокой плотности (рис. 2). Относительно часто в острейший период по периферии ограниченных, располагающихся в глубинных отделах полушарий гематом выявляется область отека в виде сигнала пониженной плотности (см. рис. 2). Кровоизлияния под мозговые оболочки выявляются несколько реже (70–85%), однако и в этих случаях в острейшем периоде заболевания КТ (рис. 3) имеет преимущества по сравнению с МРТ. Динамика изменения сигнала от зоны кровоизлияния определяется размерами гематомы. При небольших кровоизлияниях сигнал высокой плотности может наблюдаться в течение 7–10 дней, от массивных гематом – дольше (до 3–4 нед.). Эволюция сигнала от гематомы, связанная с ее рассасыванием и формированием кисты, начинается с 4–5-х суток после инсульта с перифе-