ЛР3

.docxМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ»

Кафедра «Системное программирование»

Лабораторная работа №3

по дисциплине «Интеллектуальные системы»

Тема: «Изучение способов представления и исследования сетей Петри»

Вариант №16

Выполнил: студент группы

Проверил:

Кулагин В. П.

Москва, 2025 г.

Оглавление

Введение 3

Поставленная задача 4

ХОД РАБОТЫ 6

Введение

Данная работа представляет собой возможность изучить работу с сетями Петри. При выполнении данной работы будут приобретены необходимые навыки для выполнения различных задач, в которых используются данные технологии.

Поставленная задача

Цель работы:

Изучение методов синтеза параллельных многопроцессорных вычислительных структур с использованием аппарата сетей Петри и тензорной методологии.

Пусть имеется некоторая исходная СП-модель, выполняющая функции исследуемого объекта. Кроме данной СП-модели, очевидно, существуют и другие модели, выполняющие аналогичные функции, но отличающиеся от исходной характеристиками.

Задача состоит в том, чтобы найти эти модели, а также рассмотреть методы, позволяющие их синтезировать.

Постановка задачи:

Получить вариант задания у преподавателя на построение СП-модели N.

Построить структурную схему многопроцессорной системы для заданного варианта. Определиться с потоком входных (матрицы А и В) и генерируемых данных (матрица С).

Построить структуру процессорного элемента.

Построить таблицу, демонстрирующую потактовую работу построенной многопроцессорной структуры.

Построить СП-модель, описывающую работу построенной многопроцессорной системы.

Убедиться в корректности работы СП-модели путем сравнения с таблицей потактовой работы.

Выполнить цикл работ по анализу базовой СП-модели N1, включающих:

Декомпозицию исходной структуры на линейные и линейно-циклические фрагменты;

Построение примитивной системы;

Построение тензора преобразования.

Выполнить операцию синтеза исходной СП-модели N1.

Построить программу синтеза заданной СП-модели (Nзд).

Построить матричное описание СП-модели по полученной программе синтеза в системе координат примитивной системы.

Выразить построенную СП-модель в исходной системе координат (с помощью тензора преобразования).

Удалить эквивалентные вершины и провести моделирование построенной СП-модели с помощью программного комплекса GPTN.

Определить числовые характеристики построенной СП-модели по параметрам, согласованным с преподавателем.

ХОД РАБОТЫ

Условие варианта задачи:

Проекция многопроцессорной структуры по оси X-Y 45 градусов.

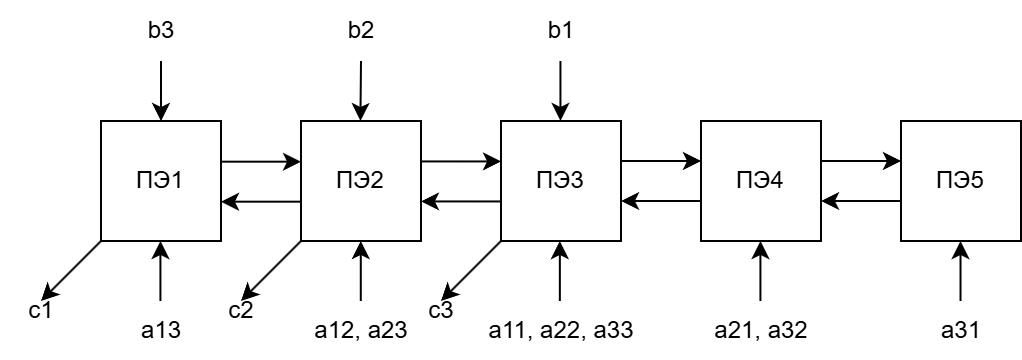

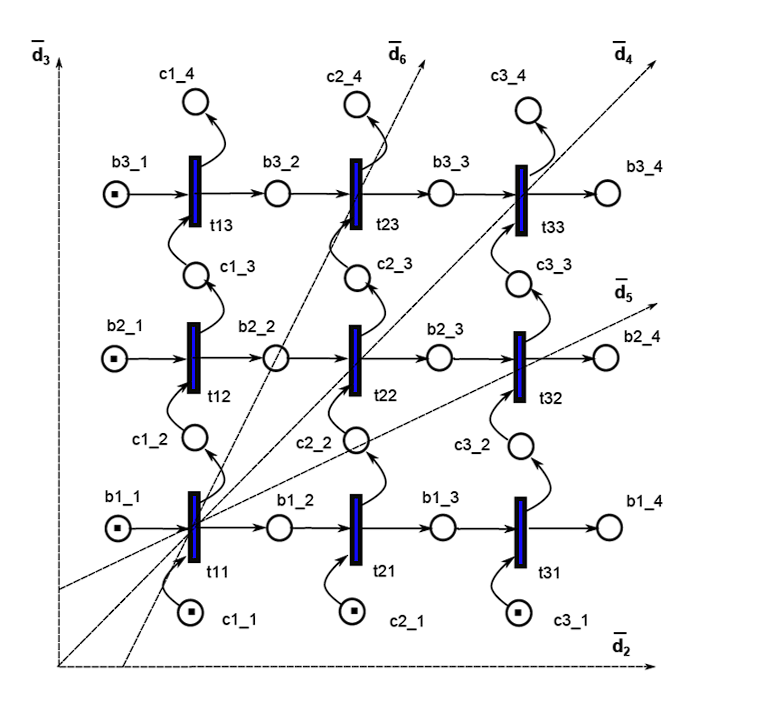

Структурная схема многопроцессорной системы для заданного варианта (рис. 1):

Рисунок 1 – Структурная схема многопроцессорной системы

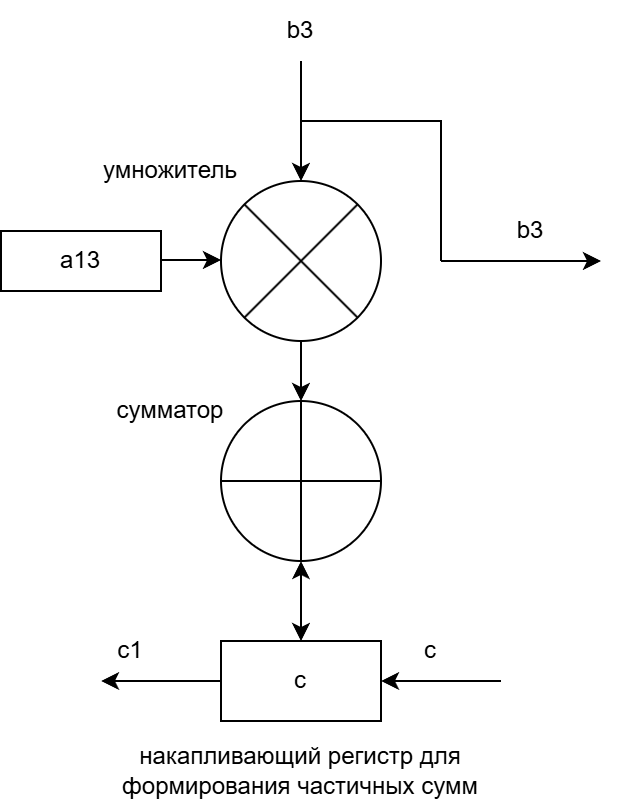

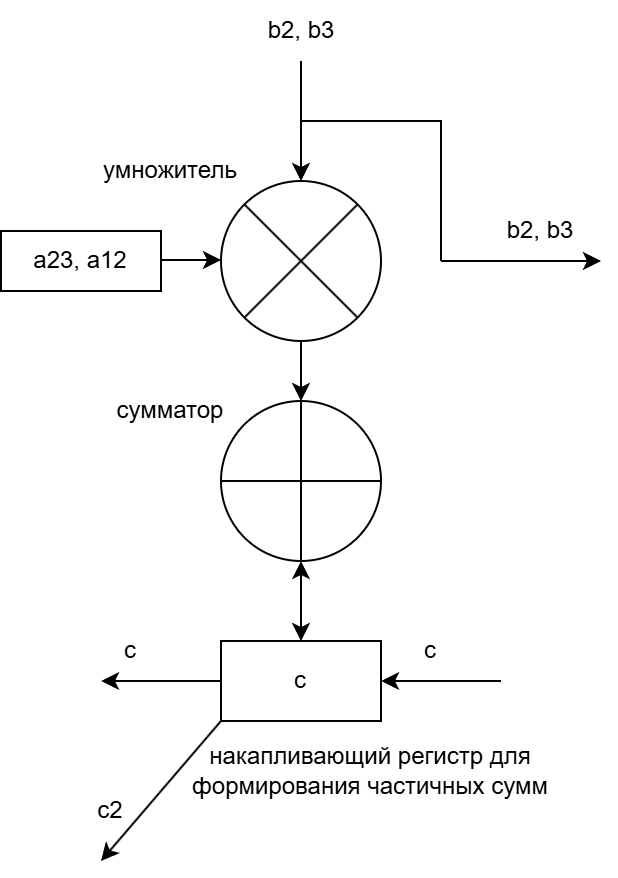

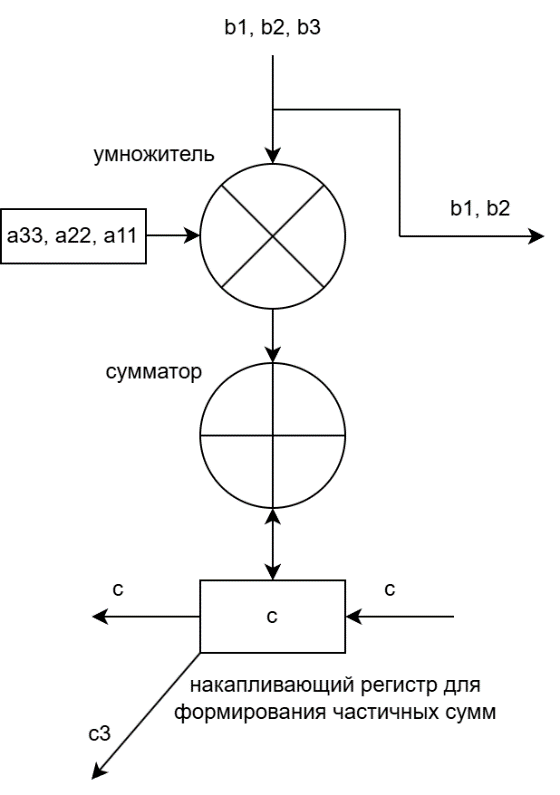

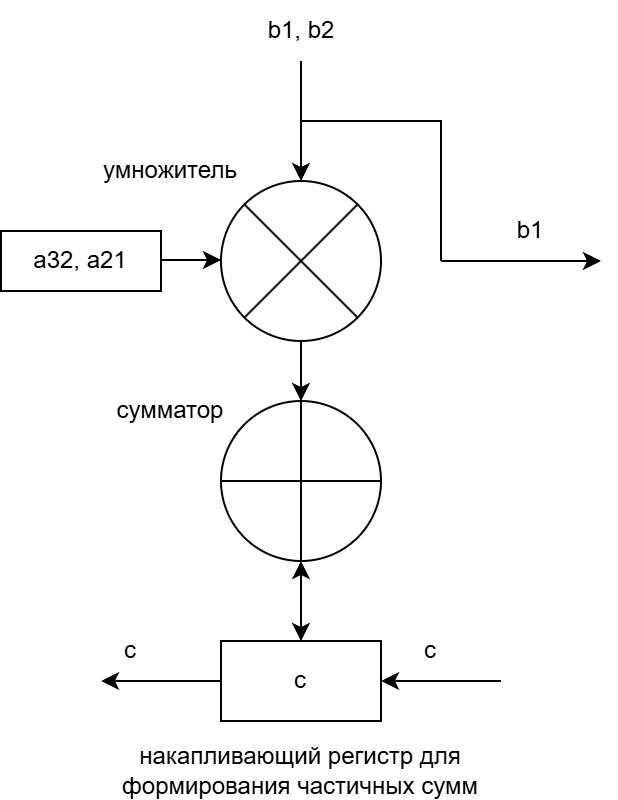

Структура процессорных элементов (рис. 2-6)

Рисунок 2 – Структура ПЭ1

Рисунок 3 – Структура ПЭ2

Рисунок 4 – Структура ПЭ3

Рисунок 5 – Структура ПЭ4

Рисунок 6 – Структура ПЭ5

Построим потактовую таблицу (табл. 1):

Таблица 1 – Потактовая таблица

|

ПЭ1 |

ПЭ2 |

ПЭ3 |

ПЭ4 |

ПЭ5 |

1 |

|

|

b1a11 |

|

|

2 |

|

b1a11 + b2a12 |

|

b1a21 |

|

3 |

b1a11 + b2a12 + b3a13 |

|

b1a21 + b2a22 |

|

b1a31 |

4 |

|

b1a21 + b2a22 + b3a23 |

|

b1a31 + b2a32 |

|

5 |

|

|

b1a31 + b2a32 + b3a33 |

|

|

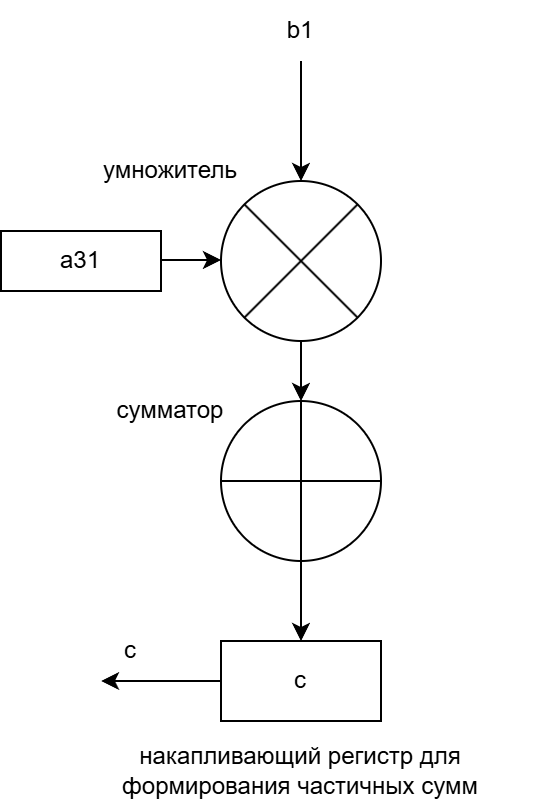

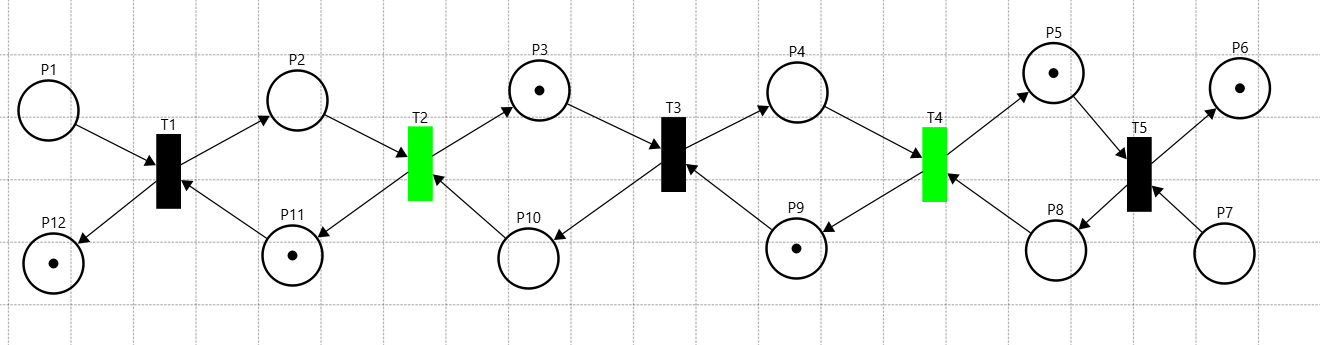

Построим СП-модель (рис. 7)

Рисунок 7 – СП модель

Убедимся в корректности работы СП-модели путем сравнения с таблицей потактовой работы (рис. 8).

Рисунок 8 – Работа построенной СП-модели

Можем убедиться, что количество тактов соответствует построенной таблице

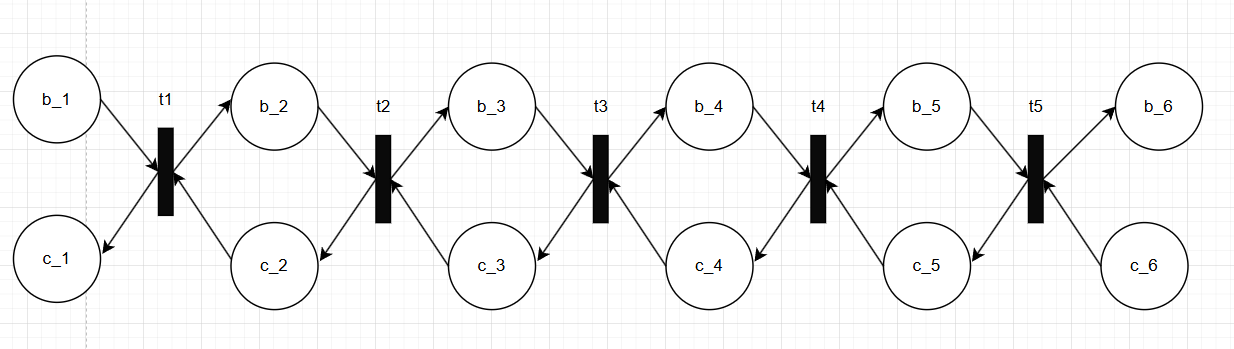

По структурной схеме построим соответствующей ей СП модель, рисунок 9

Рисунок 9 – Базовая СП модель

После выполним анализ базовой СП модели:

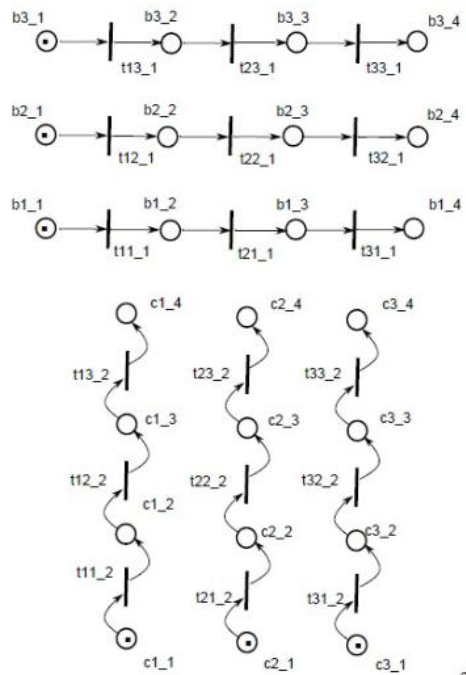

Произведем декомпозицию исходной структуры на линейные и линейно-циклические фрагменты, рисунок 10:

Рисунок 10 – Декомпозиция базовой СП модели

Для построения примитивной системы следует ввести эквивалентные позиции, чтобы размерности матриц, описывающие систему с ЛБФ и примитивную систему, совпадали, рисунок 11.

Рисунок 11 – Система ЛБФ с эквивалентными позициями

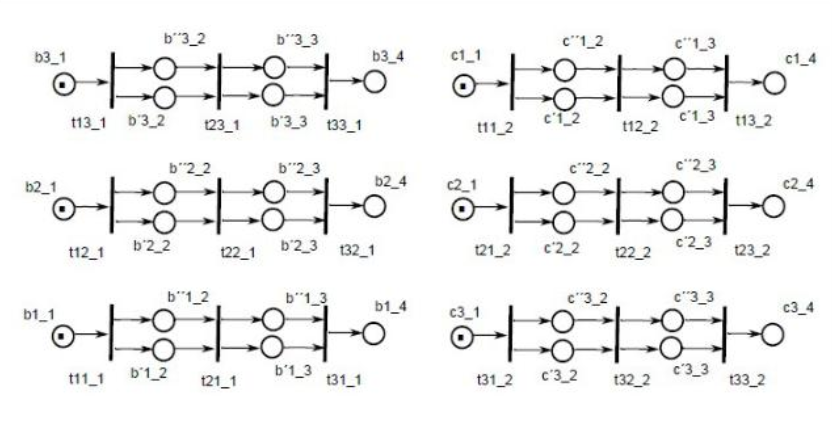

Следующим шагом является разделение переходов, деление головной и хвостовой позиций. Таким образом, получаем примитивную СП-модель, рисунок 12.

Рисунок 12 – Примитивная система

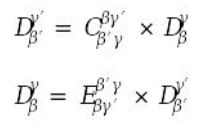

Тензор преобразования можно получить исходя из формулы, изображенная на рисунке 13.

Рисунок 13 – Формула тензора преобразования

Где:

![]() – это матрица инцидентности примитивной

системы, рисунок 14;

– это матрица инцидентности примитивной

системы, рисунок 14;

![]() – это матрица инцидентности системы

ЛБФ, рисунок 15.

– это матрица инцидентности системы

ЛБФ, рисунок 15.

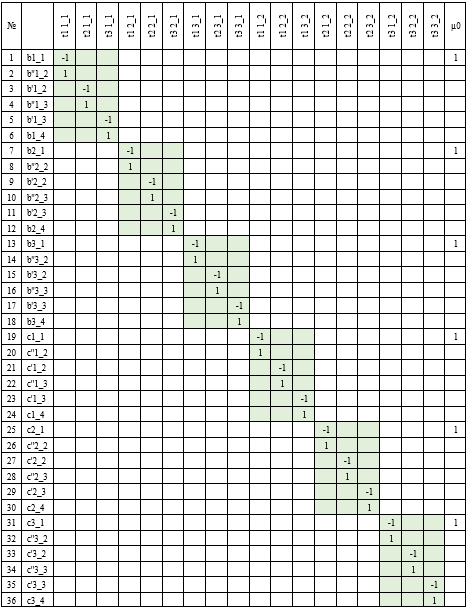

Рисунок 14 – Матрица инцидентности примитивной системы

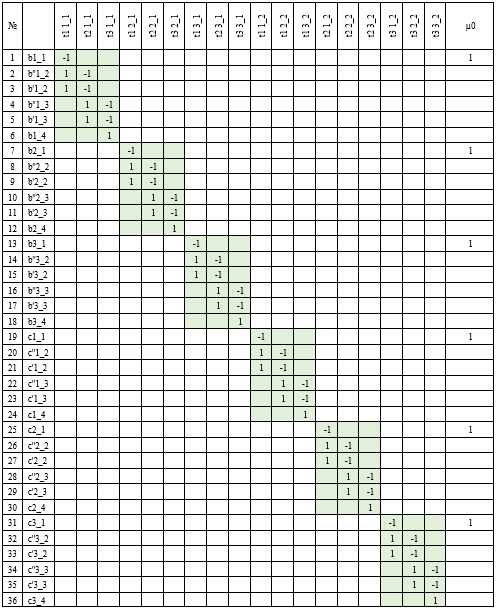

Рисунок 15 – Матрица инцидентности системы ЛБФ

На основании формулы находим тензор преобразования, рисунок 16.

Рисунок 16 – Тензор преобразования

8. Программа синтеза исходной СП-модели.

t11 = t11_1 + t11_2

t12 = t12_1 + t12_2

t13 = t13_1 + t13_2

t21 = t21_1 + t21_2

t22 = t22_1 + t22_2

t23 = t23_1 + t23_2

t31 = t31_1 + t31_2

t32 = t32_1 + t32_2

t33 = t33_1 + t33_2

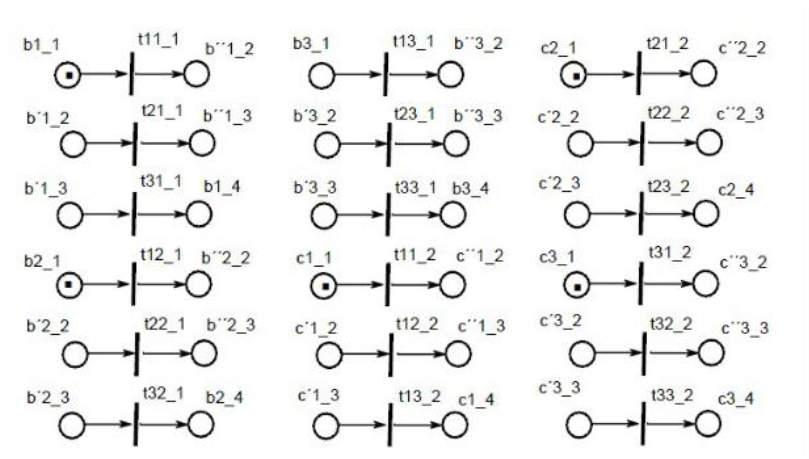

Последовательность V,

соответствующая данной программе,

представлена на рисунке 17. Ввиду того

что при синтезе СП-модели N1 объединения

позиций не происходит (разряды части

VP равны нулю), последовательность

представлена только частью

.

Рассмотрим процедуру синтеза данной

СП-модели с использованием тензорного

подхода.

.

Рассмотрим процедуру синтеза данной

СП-модели с использованием тензорного

подхода.

Рисунок 17 – Программа синтеза исходной СП-модели N1 (часть )

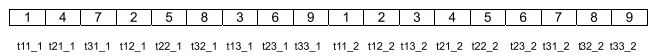

На рисунке 18 представлена матрица инцидентности D1 исходной СП-модели N1 (с учетом исключения эквивалентных переходов), выраженная в системе координат примитивной системы. Можно убедиться, что полученная матрица инцидентности D1′ в точности описывает СП.

Рисунок 18 – Матрицы инцидентности исходной СП-модели N1:

а — матрица D1; б — матрица D1′; в — матрица D1′ после удаления эквивалентных вершин

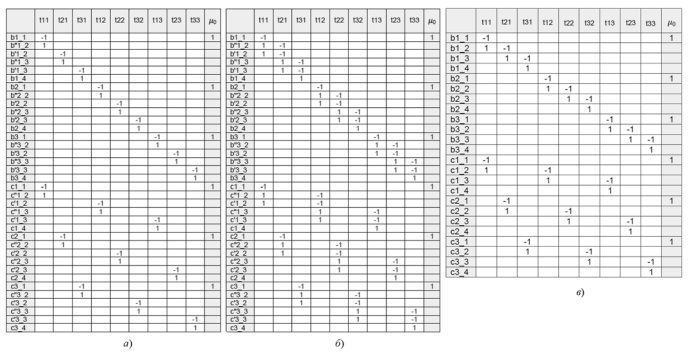

9. На рисунке 19 показана СП-модель, которую необходимо синтезировать.

Рисунок 19 – СП, которую необходимо синтезировать

Далее построим программу синтеза для заданной по варианту СП-модели:

b_1 = b3_1

b_2 = b2_1+ b’3_2 + b”3_2

b_3 = b1_1 + b’2_2 + b’3_3 + b”2_2 + b”3_3

b_4 = b’1_2 + b’2_3 + b”1_2 + b”2_3 + b3_4

b_5 = b2_4 + b’1_3 + b”1_3

b_6 = b1_4

c_1 = c1_4

c_2 = c’1_3 + c”1_3 + c2_4

c_3 = с’1_2 + c”1_2 + c’2_3 + c”2_3 + c3_4

c_4 = c1_1 + c’2_2 + c”2_2 + c’3_3 + c”3_3

c_5 = c2_1 + c’3_2 + c”3_2

c_6 = c3_1

t1 = t13

t2 = t12 + t23

t3 = t11 + t22 + t33

t4 = t21 + t32

t5 = t31

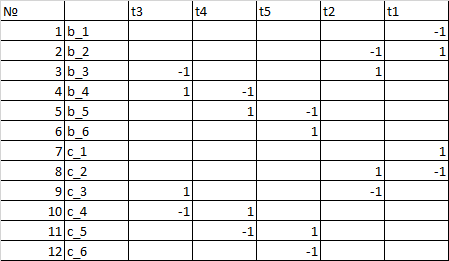

На рисунке 20 представлена таблица объединения позиций согласно программе синтеза.

Рисунок 20 – Таблица объединения позиций и переходов согласно программе синтеза

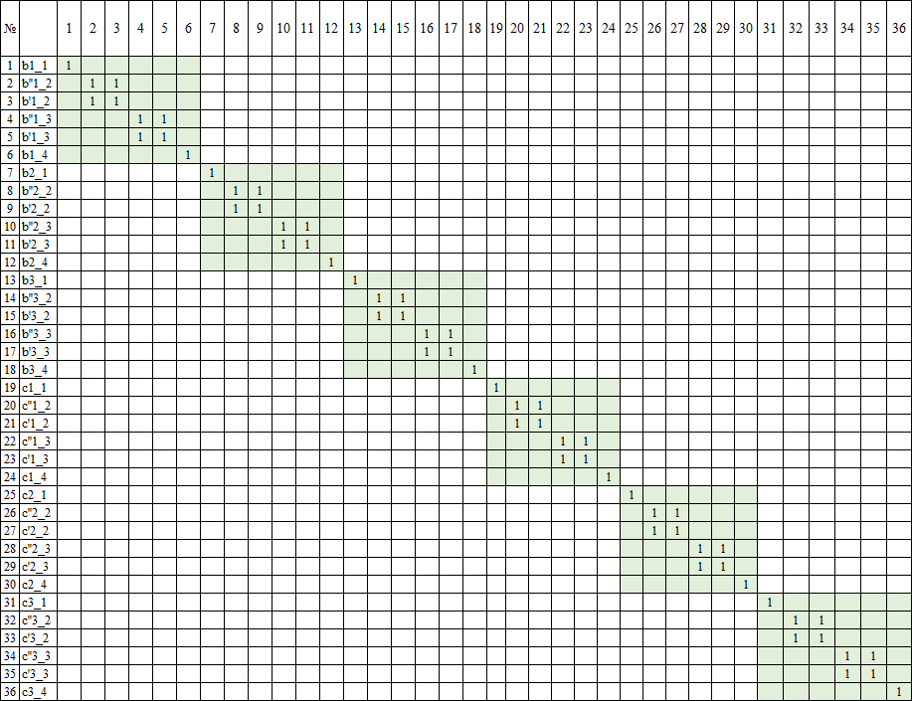

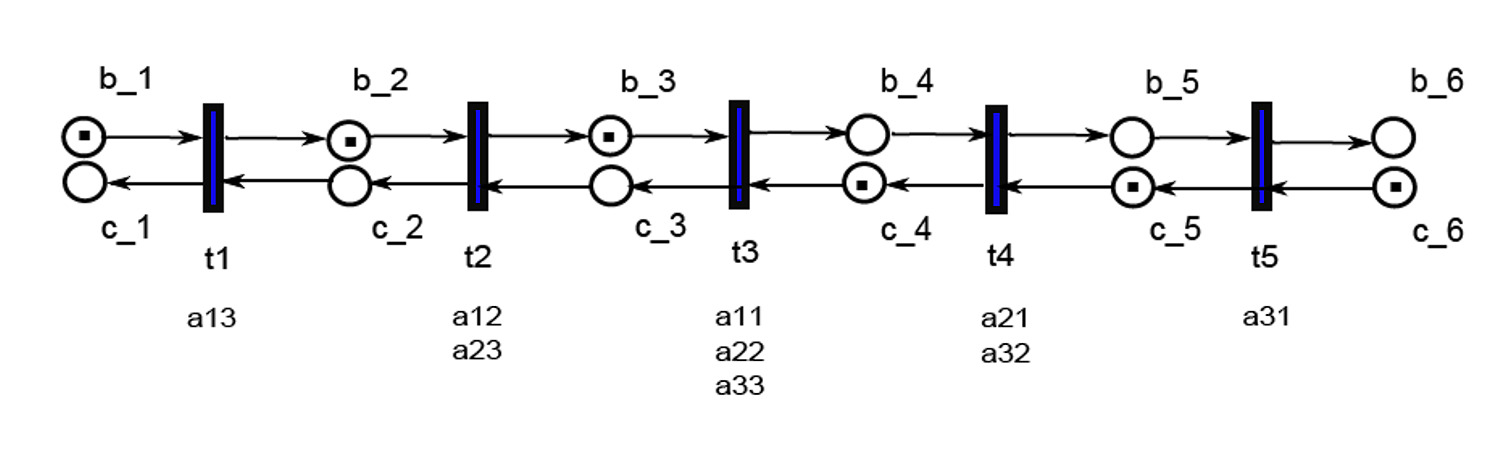

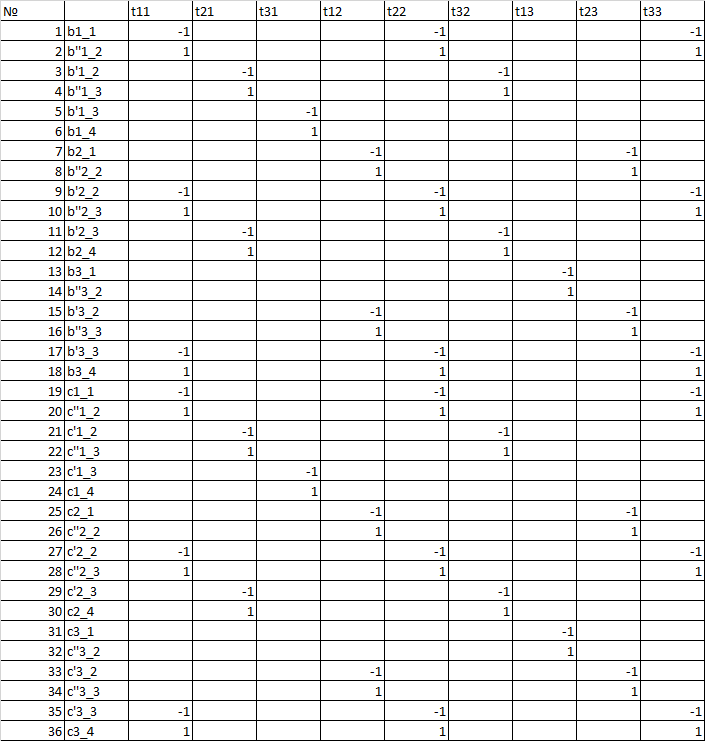

10. На рисунке 21 представлена таблица с матрицей инцидентности примитивной системы N4 в координатах примитивной системы после программы синтеза.

Рисунок 21 – Матрица инцидентности примитивной системы N4 в координатах примитивной системы после программы синтеза

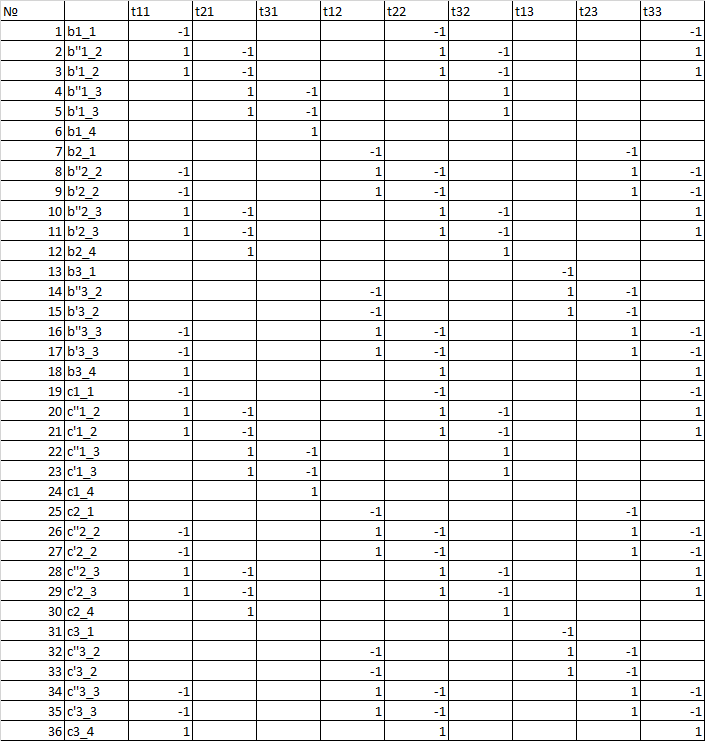

11. На рисунке 22 представлена матрица N4 после умножения тензора преобразования на матрицу инццидентности примитивной системы на рисунке 16.

Рисунок 22 – Матрица N4 после умножения тензора преобразования на матрицу инццидентности примитивной системы

12. Удалим эквивалентные вершины и позиции, рисунок 23.

Рисунок 23 – Удаление эквивалентных вершин

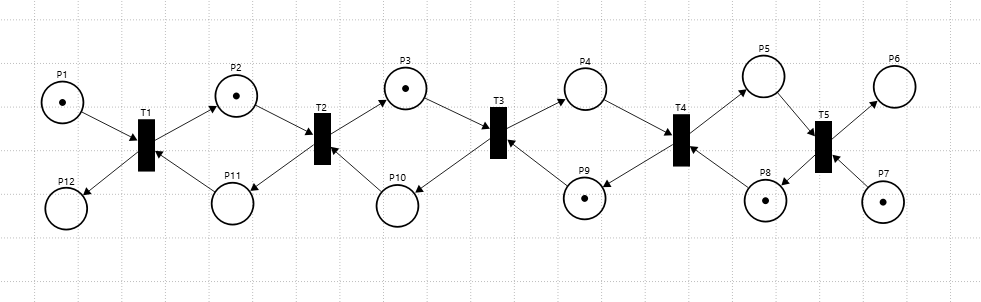

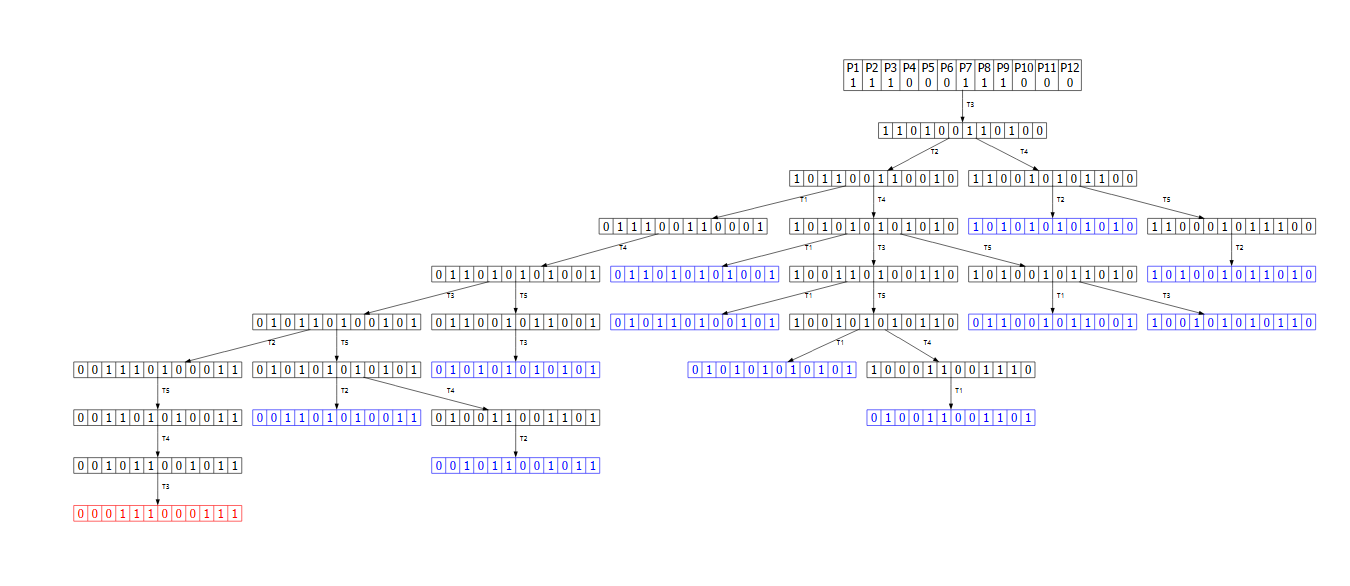

Проведем моделирование модели на рисунке 24. ДДР изображено на рисунке 25.

Рисунок 24 – Модель СП в на основе синтеза

Рисунок 25 – Дерево достижимых разметок

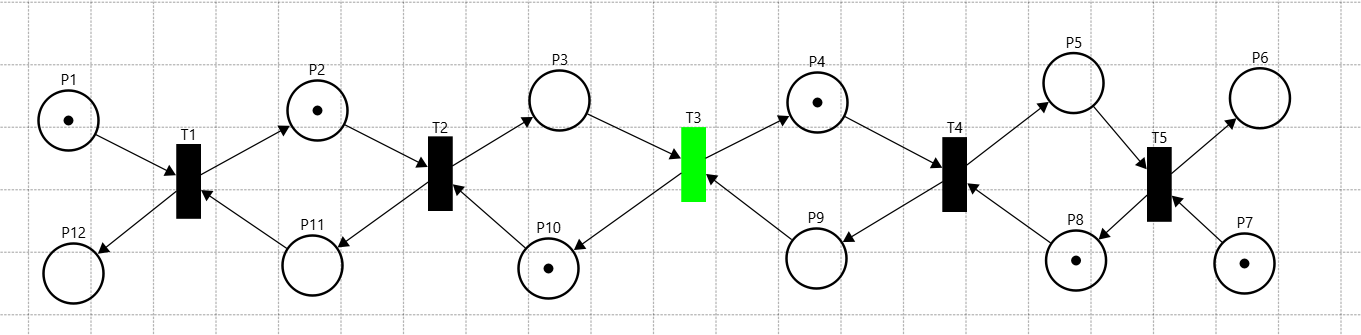

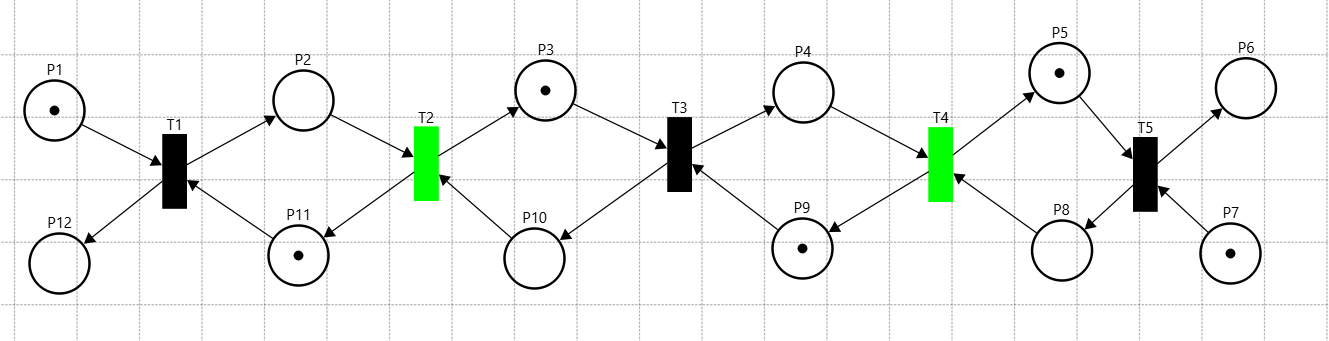

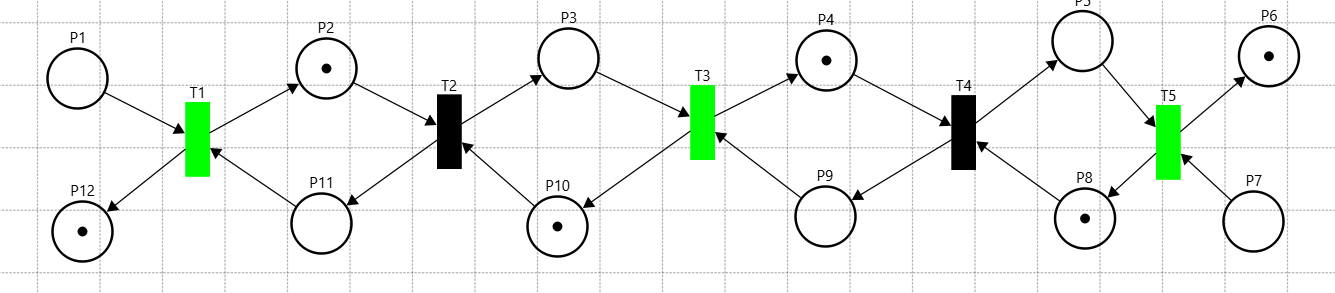

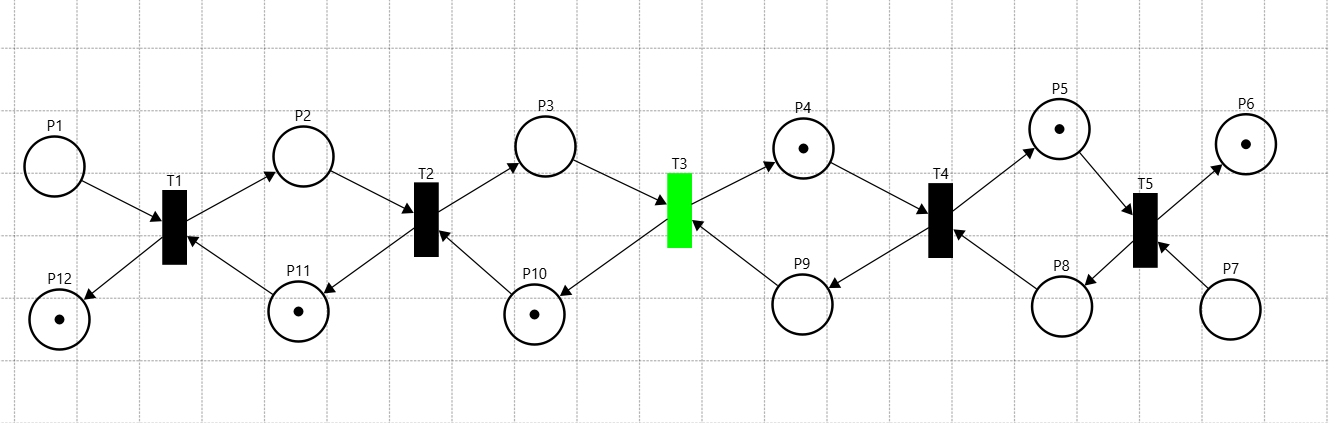

Такты данной СП изображены на рисунках 26-30.

Рисунок 26 – 1-ый такт СП

Рисунок 27 – 2-ой такт СП

Рисунок 28 – 3-ий такт СП

Рисунок 29 – 4-ый такт СП

Рисунок 30 – 5-ый такт СП

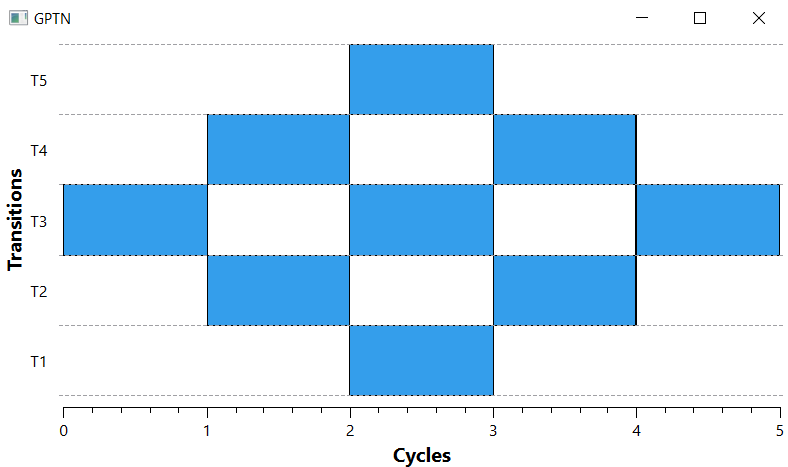

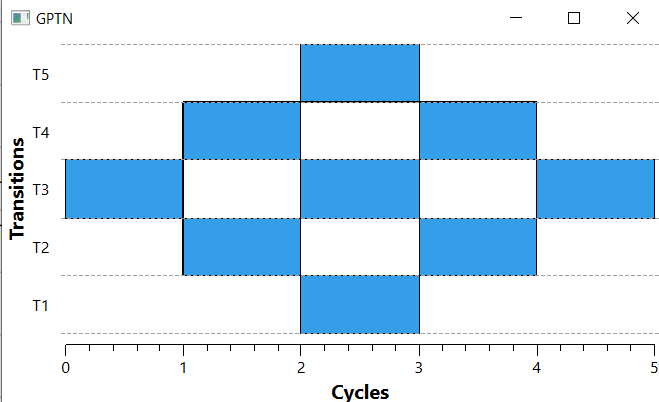

На рисунке 31 изображена потактовая работа ПЭ, сделанная с помощью программного комплекса GPTN.

Рисунок 31 – Потактовая работа ПЭ

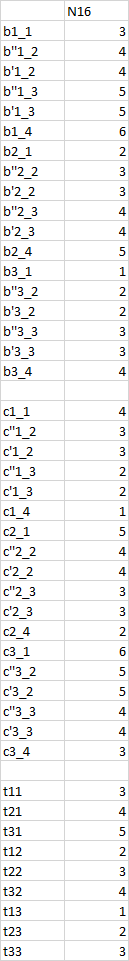

13. Определим числовые характеристики построенной СП модели:

На таблице 2 показана сравнительная оценка синтезированных СП-моделей, где N4 – разбираемая нами модель.

Таблица 2 – Сравнительная оценка синтезированных СП-моделей

№ |

Идентификатор СП модели |

Число ПЭ |

Число тактов |

Коэффициент использования ПЭ (ki) |

Средний коэффициент использования ПЭ (kср) |

1 |

N1 |

9 |

5 |

1/5 |

0,2 |

2 |

N2 |

3 |

5 |

3/5 |

0,6 |

3 |

N3 |

3 |

5 |

3/5 |

0,6 |

5 |

N4 |

5 |

5 |

Величина переменная |

0,36 |

6 |

N5 |

7 |

5 |

Величина переменная |

0,26 |

7 |

N6 |

7 |

5 |

Величина переменная |

0,26 |

8 |

N7 |

9 |

5 |

1/5 |

0,2 |

9 |

N0 |

1 |

9 |

1 |

1 |

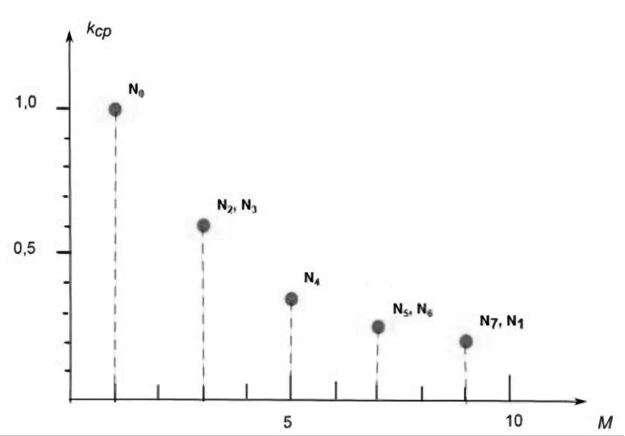

На рисунке 32 показана зависимость среднего коэффициента использования ПЭ синтезированных структур от числа ПЭ.

Рисунок 32 – Зависимость среднего коэффициента использования ПЭ синтезированных структур от числа ПЭ

ВЫВОД

По итогам работы была изучена работа синтеза параллельных многопроцессорных вычислительных структур. Были приобретены необходимые навыки для выполнения различных задач, в которых используются данные технологии.