- •1.Изменение общего объема крови: гипо –и гиперволемии, их виды, причины, механизмы развития.

- •2. Острая кровопотеря и постгеморрагический синдром.

- •3. Главное звено патогенеза острой кровопотери.

- •4. Патогенез постгеморрагического синдрома.

- •5. Фазы компенсации при острой кровопотере и их краткая характеристика.

- •6. Принципы патогенетической терапии острой кровопотери.

- •7. Понятие о системе эритрона.

- •8. Органы и системы регулирующие эритропоэз. Качественные и количественные нарушения эритроцитов

- •9. Механизмы регуляции эритропоэза.

- •10. Эритроцитозы и эритремия. Этиология эритроцитозов, механизмы формирования.

- •11. Анемии. Определение, принципы классификации. Патогенетическая классификация анемий.

- •12. Острая и хроническая постгеморрагическая анемия. Этиология, патогенез, особенности картины крови.

- •13. Железодефицитные анемии. Этиология, патогенез, картина крови.

- •14. Анемии при недостаточности витамина в12 и фолиевой кислоты. Механизмы развития, картина крови. Клинические проявления, их патогенез.

- •15. Гипо – и апластические анемии. Этиология, патогенез, картина крови.

- •16.Гемолитические анемии. Виды, причины, механизмы развития, картина крови.

- •17.Гемолитическая болезнь новорожденных. Этиология, патогенез, клинико – лабораторные проявления.

- •18.Нарушение физиологических функций и компенсаторно-приспособительные реакции при анемиях.

- •19.Лейкоцитарная формула и ее нарушения в условиях патологии.

- •20. Профиль Мошковского, его диагностическое значение.

- •25. Лейкоз. Определение, классификация и этиология лейкозов.

- •26. Общий патогенез лейкозов.

- •27. Общие патофизиологические проявления лейкозов.

- •28. Особенности кроветворения и клеточного состава периферической крови при разных видах лейкозов.

- •29. Определение понятия «гемостаз». Механизмы гемостаза. Их краткая характеристика. Агреганты и антикоагулянты. Их характеристика.

- •30. Основные феномены нарушений гемостаза.

- •31. Геморрагические диатезы: ангиопатии, тромбоцитопатии , коагулопатии. Роль нарушения сосудистого, тромбоцитарного и фибринового механизмов гемостаза в их возникновении.

- •32. Тромбофилические диатезы. Этиология, патогенез. Роль нарушений механизмов гемостаза в их возникновении.

- •33. Тромбогеморрагический синдром. Этиология, патогенез, стадии, общие принципы лечения.

- •34.Сердечные аритмии. Определение, виды, этиология.

- •35. Аритмии вследствие расстройств автоматизма сердца, виды, причины и механизмы развития, экг – проявления.

- •36. Нарушения проводимости сердца. Этиология, виды, механизмы развития.

- •37. Аритмии вследствие сочетанных расстройств возбудимости и проводимости. Виды, этиология, общий патогенез. Электрофизиологические механизмы, лежащие в основе аритмий.

- •38. Экстрасистолия. Определение. Классификация. Изменения экг.

- •39. Пароксизмальная тахикардия. Виды, механизмы развития. Возможные изменения экг и системного артериального давления.

- •40. Трепетание. Этиология, патогенез, нарушение экг. Фибрилляция. Механизмы, экг – проявления. Нарушения проводимости. Блокады. Виды, механизмы развития, изменения экг.

- •41. Фибрилляция предсердий и желудочков. Изменения экг и системного ад

- •42. Аритмии вследствие расстройств сократимости сердца. Их виды, механизмы развития. Трансформация ритма, альтернирующий пульс.

- •43. Общие принципы лечения аритмий.

- •45. Артериальные гипертензии и гипотензии. Принципы классификации (в зависимости от изменения рабочих механизмов, патогенеза и клинического течения).

- •46. Классификация артериальных гипертензий в зависимости от изменений гемодинамических рабочих механизмов (мок и опсс).

- •47. Роль нарушений эндокринной регуляции в механизмах развития артериальных гипертензий. Этиология и патогенез гипертензий при альдостеронизме, гиперкортизолизме, феохромацитоме, гипертиреозе.

- •48.Роль нарушений нервной регуляции в патогенезе артериальной гипертензии, рефлекторные и центрогенные артериальные гипертензии.

- •49. Роль почечных прессорных и депрессорных механизмов в патогенезе артериальных гипертензий.

- •50. Роль изменения состояния сосудистой стенки и сердца в механизме развития артериальных гипертензий.

- •51. Патогенез эссенциальной гипертензии.

- •52.Экспериментальное моделирование артериальных гипертензий.

- •53. Артериальная гипотензия (острая, хроническая). Патогенетическая классификация, этиология, патогенез и последствия.

- •54. Общие принципы лечения гипертензий.

- •55. Причины и механизмы атеросклероза. Его формирование. Основные теории. Обоснование этих теорий. Перечисление сосудов наиболее поражаемых атеросклерозом.

- •61. Долговременный механизм компенсации (гипертрофия миокарда).

- •62. Недостаточность сердца, как несбалансированная форма роста. Основные проявления.

- •63. Недостаточность сердца при патологии перикарда. Механизмы развития, проявления (право – и левосердечной недостаточности).

- •Основные проявления лево- и правосердечной недостаточности

- •64. Патогенетические принципы терапии сердечно – сосудистой недостаточности.

20. Профиль Мошковского, его диагностическое значение.

Профиль мошковкого- абсолютное количество отдельных видов лейкоцитов в единице объема крови.

Дает более точное понимание, сколько клеток находится в лейкоцитарной формуле.

Преимущества профиля Мошковского заключаются также и в том, что он даёт возможность ориентироваться, с каким лейкоцитозом исследователь имеет дело: абсолютным или относительным.

Лейкоцитарный профиль Мошковского позволяет ориентироваться в характере реакции, возникающей со стороны кроветворной системы в ответ на инфекцию или интоксикацию.

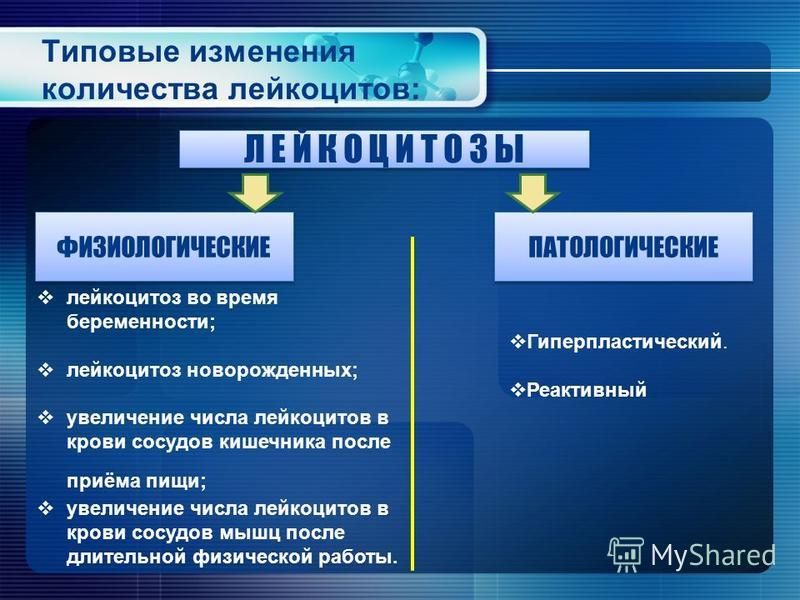

21. Лейкоцитозы, их виды, причины.

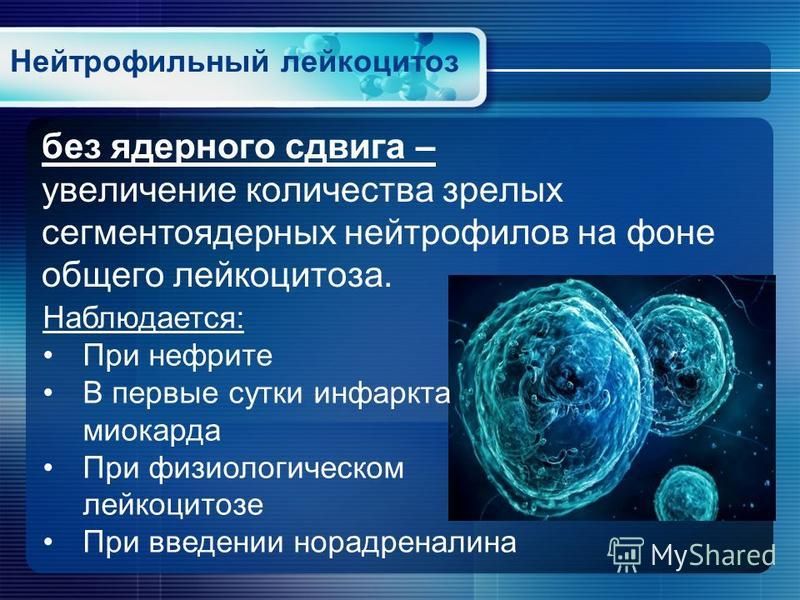

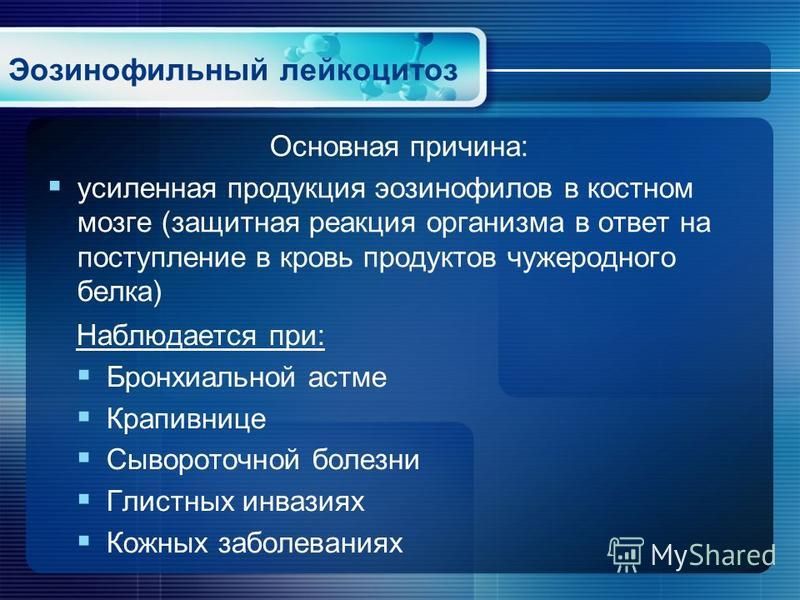

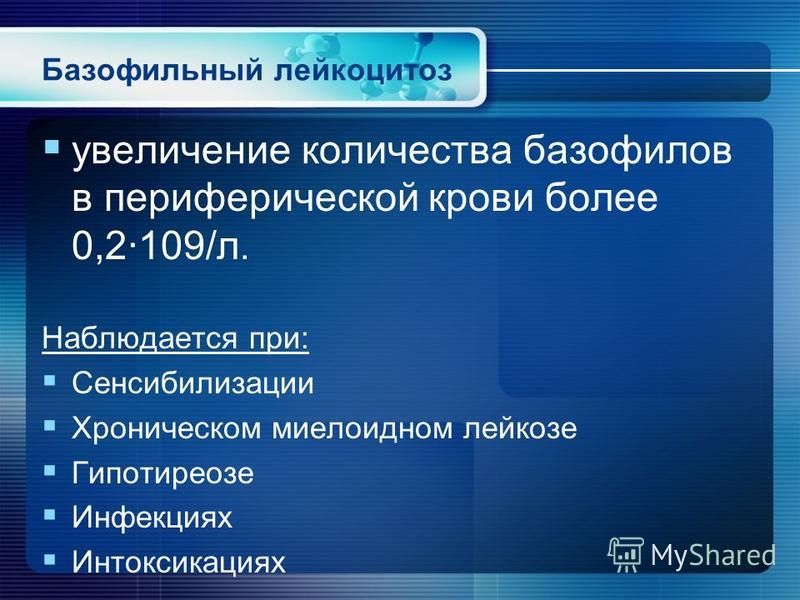

Механизмы развития лейкоцитозов: усиление нормального лейкопоэза, повышенный выход лейкоцитов из костного мозга, гесоконцентрация, пролиферация опухолевых лейкоцитов, перераспределение лейкоцитов в сосудах.

22. Фазы лейкоцитарной реакции при остром инфекционном процессе.

1 фаза: нейтрофильная: нейтрофильный сдвиг влево, анэозинофилия, увеличение моноцитов. Осуществление фагоцитоза.

2 фаза: моноцитарная: нейтрофильный сдвиг вниз,эозинофилы в норме, моноциты увеличены.

3 фаза: лимфоцитарная: увеличение лимфоцитов, эозинофилов. Включение специфического иммунного ответа.

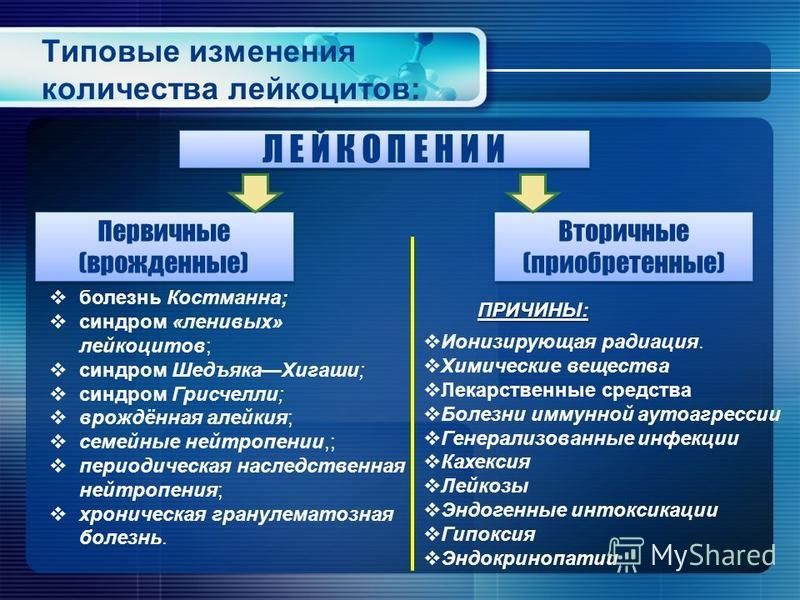

23. Лейкопении, причины, механизмы развития.

Механизмы развития: нарушение/угнетение лейкопоэза, повышенное разрушение лейкоцитов, утрата лейкоцитов организмом, гемодилюция, перераспределение лейкоцитов в сосудах.

24. Лейкемоидные реакции. Виды, этиология, картина периферической крови.

ЛЕЙКЕМОИДНАЯ РЕАКЦИЯ- в крови наблюдается лейкоцитоз, протекающий с появлением большого количества нормальных и патологических клеток, начиная с метамиелоцитов и кончая миелобластами.

Виды: нейтрофильные, эозинофильные, моноцитарные, в виде реакций двух и трех ростков кроветворения (эритроцитоз, тромбоцитоз, лейкоцитоз).

Этиология: т наблюдаться при инфекциях, особенно у детей (туберкулез, сепсис, пневмония, скарлатина), интоксикациях экзогенного происхождения, раке, резус-конфликте и т.д

Картина крови: по формуле: сдвиг влево лейкоцитарной формулы до миелоцитов (нейтрофильный тип); увеличение количества эозинофилов (более 20 %) и особенно метамиелоцитов, миело- и промиелоцитов (эзинофильный тип); увеличение моноцитов (более 15 %) с наличием промоноцитов (моноцитарный тип); лимфоцитов до 70 % и увеличение лимфоузлов и селезенки (лимфоцитарный тип); и наконец, появление до 2 % плазматических клеток (плазмоцитарный тип).

В самой крови: соответствует до известной степени хроническому миелолейкозу, но характеризуется меньшим промиелоцитарным и миелоцитарным сдвигом и превалированием сегментоядерных и палочкоядерных в гемограмме. токсическую зернистость лейкоцитов, она обычно резко выражена при лейкемоидных реакциях. Лейкоциты при лейкемоидных реакциях обнаруживают повышенную функциональную активность (подвижность, фагоцитоз) и содержат увеличенное количество гликогена

Клиника: токсическую зернистость лейкоцитов, она обычно резко выражена при лейкемоидных реакциях. Лейкоциты при лейкемоидных реакциях обнаруживают повышенную функциональную активность (подвижность, фагоцитоз) и содержат увеличенное количество гликогена.