- •1.Изменение общего объема крови: гипо –и гиперволемии, их виды, причины, механизмы развития.

- •2. Острая кровопотеря и постгеморрагический синдром.

- •3. Главное звено патогенеза острой кровопотери.

- •4. Патогенез постгеморрагического синдрома.

- •5. Фазы компенсации при острой кровопотере и их краткая характеристика.

- •6. Принципы патогенетической терапии острой кровопотери.

- •7. Понятие о системе эритрона.

- •8. Органы и системы регулирующие эритропоэз. Качественные и количественные нарушения эритроцитов

- •9. Механизмы регуляции эритропоэза.

- •10. Эритроцитозы и эритремия. Этиология эритроцитозов, механизмы формирования.

- •11. Анемии. Определение, принципы классификации. Патогенетическая классификация анемий.

- •12. Острая и хроническая постгеморрагическая анемия. Этиология, патогенез, особенности картины крови.

- •13. Железодефицитные анемии. Этиология, патогенез, картина крови.

- •14. Анемии при недостаточности витамина в12 и фолиевой кислоты. Механизмы развития, картина крови. Клинические проявления, их патогенез.

- •15. Гипо – и апластические анемии. Этиология, патогенез, картина крови.

- •16.Гемолитические анемии. Виды, причины, механизмы развития, картина крови.

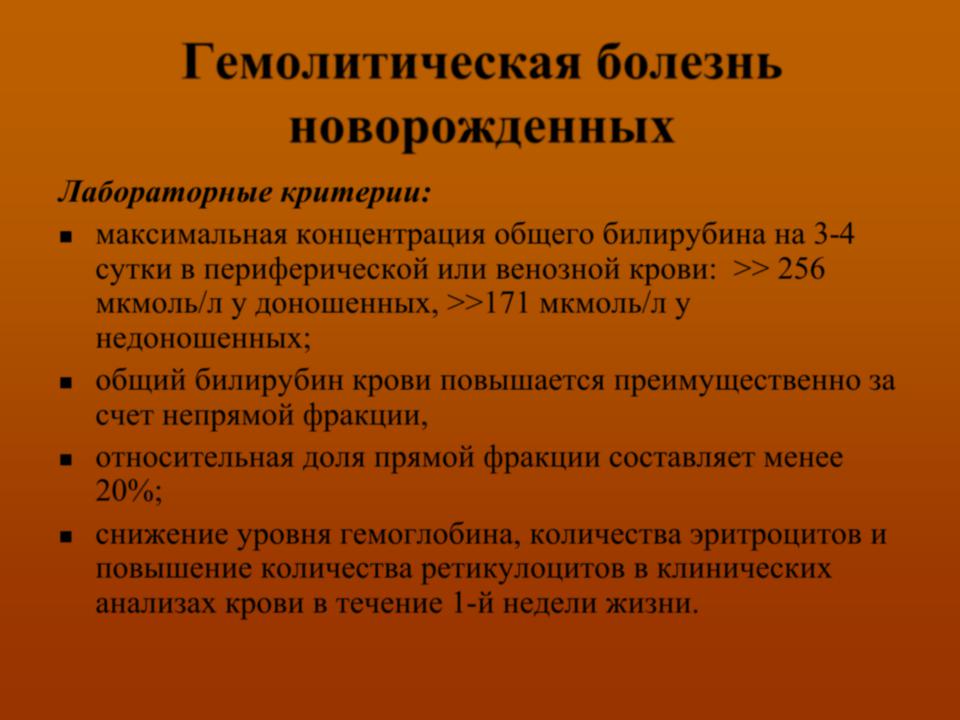

- •17.Гемолитическая болезнь новорожденных. Этиология, патогенез, клинико – лабораторные проявления.

- •18.Нарушение физиологических функций и компенсаторно-приспособительные реакции при анемиях.

- •19.Лейкоцитарная формула и ее нарушения в условиях патологии.

- •20. Профиль Мошковского, его диагностическое значение.

- •25. Лейкоз. Определение, классификация и этиология лейкозов.

- •26. Общий патогенез лейкозов.

- •27. Общие патофизиологические проявления лейкозов.

- •28. Особенности кроветворения и клеточного состава периферической крови при разных видах лейкозов.

- •29. Определение понятия «гемостаз». Механизмы гемостаза. Их краткая характеристика. Агреганты и антикоагулянты. Их характеристика.

- •30. Основные феномены нарушений гемостаза.

- •31. Геморрагические диатезы: ангиопатии, тромбоцитопатии , коагулопатии. Роль нарушения сосудистого, тромбоцитарного и фибринового механизмов гемостаза в их возникновении.

- •32. Тромбофилические диатезы. Этиология, патогенез. Роль нарушений механизмов гемостаза в их возникновении.

- •33. Тромбогеморрагический синдром. Этиология, патогенез, стадии, общие принципы лечения.

- •34.Сердечные аритмии. Определение, виды, этиология.

- •35. Аритмии вследствие расстройств автоматизма сердца, виды, причины и механизмы развития, экг – проявления.

- •36. Нарушения проводимости сердца. Этиология, виды, механизмы развития.

- •37. Аритмии вследствие сочетанных расстройств возбудимости и проводимости. Виды, этиология, общий патогенез. Электрофизиологические механизмы, лежащие в основе аритмий.

- •38. Экстрасистолия. Определение. Классификация. Изменения экг.

- •39. Пароксизмальная тахикардия. Виды, механизмы развития. Возможные изменения экг и системного артериального давления.

- •40. Трепетание. Этиология, патогенез, нарушение экг. Фибрилляция. Механизмы, экг – проявления. Нарушения проводимости. Блокады. Виды, механизмы развития, изменения экг.

- •41. Фибрилляция предсердий и желудочков. Изменения экг и системного ад

- •42. Аритмии вследствие расстройств сократимости сердца. Их виды, механизмы развития. Трансформация ритма, альтернирующий пульс.

- •43. Общие принципы лечения аритмий.

- •45. Артериальные гипертензии и гипотензии. Принципы классификации (в зависимости от изменения рабочих механизмов, патогенеза и клинического течения).

- •46. Классификация артериальных гипертензий в зависимости от изменений гемодинамических рабочих механизмов (мок и опсс).

- •47. Роль нарушений эндокринной регуляции в механизмах развития артериальных гипертензий. Этиология и патогенез гипертензий при альдостеронизме, гиперкортизолизме, феохромацитоме, гипертиреозе.

- •48.Роль нарушений нервной регуляции в патогенезе артериальной гипертензии, рефлекторные и центрогенные артериальные гипертензии.

- •49. Роль почечных прессорных и депрессорных механизмов в патогенезе артериальных гипертензий.

- •50. Роль изменения состояния сосудистой стенки и сердца в механизме развития артериальных гипертензий.

- •51. Патогенез эссенциальной гипертензии.

- •52.Экспериментальное моделирование артериальных гипертензий.

- •53. Артериальная гипотензия (острая, хроническая). Патогенетическая классификация, этиология, патогенез и последствия.

- •54. Общие принципы лечения гипертензий.

- •55. Причины и механизмы атеросклероза. Его формирование. Основные теории. Обоснование этих теорий. Перечисление сосудов наиболее поражаемых атеросклерозом.

- •61. Долговременный механизм компенсации (гипертрофия миокарда).

- •62. Недостаточность сердца, как несбалансированная форма роста. Основные проявления.

- •63. Недостаточность сердца при патологии перикарда. Механизмы развития, проявления (право – и левосердечной недостаточности).

- •Основные проявления лево- и правосердечной недостаточности

- •64. Патогенетические принципы терапии сердечно – сосудистой недостаточности.

17.Гемолитическая болезнь новорожденных. Этиология, патогенез, клинико – лабораторные проявления.

ГБН− врожденное заболевание плода и новорожденного, обусловленное иммунологической несовместимостью крови плода и матери поEr-антигенам.

Этиология ГБН. Причина – несовместимость поRh, АВО.

Факторы риска:

Rh“-“ мать иRh“+” плод,

последующая беременность и роды резус + плодом,

аборты,

гемотрансфузии,

трансплантации,

ГБН у предыдущих детей,

мать с Iгруппой, а ребенокIIилиIII.

Одним из наиболее тяжелых видов гемолитической анемии является гемолитическая болезнь новорожденных: обусловленная резус-конфликтом матери и плода. В тех случаях, когда резус-отрицательная женщина беременна резус-положительным плодом, получившим резус от отца, в крови матери появляются антирезус-агглютинины. Проникая через плаценту, эти антитела вызывают агглютинацию и гемолиз эритроцитов плода. Образование антирезусных антител происходит в организме матери лишь к концу беременности и в период родов, когда через нарушающийся плацентарный барьер в кровь матери попадает значительное количество эритроцитов плода. В связи с этим, обычно гемолитическая болезнь наблюдается при второй или третьей беременности, когда количество антител будет значительно больше. Интересно, что антирезус-агглютинины могут попадать в организм родившегося ребенка и через молоко кормящей матери, приводя к обострению гемолиза.

18.Нарушение физиологических функций и компенсаторно-приспособительные реакции при анемиях.

со стороны сердечно-сосудистой системы

Увеличение тонуса емкостных и резистивных сосудов, уменьшение емкости сосудистого русла, редепонирование крови, возрастание притока крови к правому сердцу, тахикардия. Повышение кровяного давления и ускорение кровотока. Увеличение проницаемости стенки капилляров, облегчение поступления тканевой жидкости в сосудистое русло.

Дыхательная система. Возбуждение дыхательного центра, углубление и учащение дыхания. Увеличение МОД, усиление оксигенации крови.

Система крови. Активация обменных процессов в эритроцитах, повышение способности гемоглобина отдавать кислород и углекислоту. Усиление вымывания зрелых эритроцитов из костного мозга. Повышение синтеза эритропоэтинов и стимуляция эритропоэза. Увеличение объема циркулирующей массы эритроцитов и кислородной емкости крови.

Обмен веществ. Увеличение активности ферментных систем тканей, активация окислительных процессов, возрастание артерио-венозной разницы по кислороду и глюкозы, мобилизация запасов макроэргических соединений, активация анаэробного гликолиза.

19.Лейкоцитарная формула и ее нарушения в условиях патологии.

Сдвиги влево:

1.Гипорегенераторный сдвиг: увеличения содержания ПЯ форм свыше 6%. Наблюдается при: инфекционных заболеваниях, ангине, аппендиците ,после операций.

2. Регенераторный сдвиг: увеличение содержания метамиелоцитов. Наблюдается при: крупозной пневмонии, сыпном тифе, абсцессах, малярии.

3.Гиперрегонераторный сдвиг: увеличение содержания метамиелоцитов, появляются миелоциты. Наблюдается при: тяжелых инфекционных заболеваниях, сепсисе, эмпиемах легкого, тяжелых перитонитах.

4.Регенераторно-дегенераторный сдвиг: увеличение числа ПЯ,Мм, снижение числа СЯ. Наблюдается при: инфекционных заболеваниях, хронических гнойных процессах, протекающих со значительной интоксикацией.

Сдвиг вправо:

1.Дегенераторный сдвиг: увеличение числа только СЯ форм с дегенеративными изменениями нейтрофилов. Наблюдается при: брюшном тифе, туберкулезе.