- •1.Изменение общего объема крови: гипо –и гиперволемии, их виды, причины, механизмы развития.

- •2. Острая кровопотеря и постгеморрагический синдром.

- •3. Главное звено патогенеза острой кровопотери.

- •4. Патогенез постгеморрагического синдрома.

- •5. Фазы компенсации при острой кровопотере и их краткая характеристика.

- •6. Принципы патогенетической терапии острой кровопотери.

- •7. Понятие о системе эритрона.

- •8. Органы и системы регулирующие эритропоэз. Качественные и количественные нарушения эритроцитов

- •9. Механизмы регуляции эритропоэза.

- •10. Эритроцитозы и эритремия. Этиология эритроцитозов, механизмы формирования.

- •11. Анемии. Определение, принципы классификации. Патогенетическая классификация анемий.

- •12. Острая и хроническая постгеморрагическая анемия. Этиология, патогенез, особенности картины крови.

- •13. Железодефицитные анемии. Этиология, патогенез, картина крови.

- •14. Анемии при недостаточности витамина в12 и фолиевой кислоты. Механизмы развития, картина крови. Клинические проявления, их патогенез.

- •15. Гипо – и апластические анемии. Этиология, патогенез, картина крови.

- •16.Гемолитические анемии. Виды, причины, механизмы развития, картина крови.

- •17.Гемолитическая болезнь новорожденных. Этиология, патогенез, клинико – лабораторные проявления.

- •18.Нарушение физиологических функций и компенсаторно-приспособительные реакции при анемиях.

- •19.Лейкоцитарная формула и ее нарушения в условиях патологии.

- •20. Профиль Мошковского, его диагностическое значение.

- •25. Лейкоз. Определение, классификация и этиология лейкозов.

- •26. Общий патогенез лейкозов.

- •27. Общие патофизиологические проявления лейкозов.

- •28. Особенности кроветворения и клеточного состава периферической крови при разных видах лейкозов.

- •29. Определение понятия «гемостаз». Механизмы гемостаза. Их краткая характеристика. Агреганты и антикоагулянты. Их характеристика.

- •30. Основные феномены нарушений гемостаза.

- •31. Геморрагические диатезы: ангиопатии, тромбоцитопатии , коагулопатии. Роль нарушения сосудистого, тромбоцитарного и фибринового механизмов гемостаза в их возникновении.

- •32. Тромбофилические диатезы. Этиология, патогенез. Роль нарушений механизмов гемостаза в их возникновении.

- •33. Тромбогеморрагический синдром. Этиология, патогенез, стадии, общие принципы лечения.

- •34.Сердечные аритмии. Определение, виды, этиология.

- •35. Аритмии вследствие расстройств автоматизма сердца, виды, причины и механизмы развития, экг – проявления.

- •36. Нарушения проводимости сердца. Этиология, виды, механизмы развития.

- •37. Аритмии вследствие сочетанных расстройств возбудимости и проводимости. Виды, этиология, общий патогенез. Электрофизиологические механизмы, лежащие в основе аритмий.

- •38. Экстрасистолия. Определение. Классификация. Изменения экг.

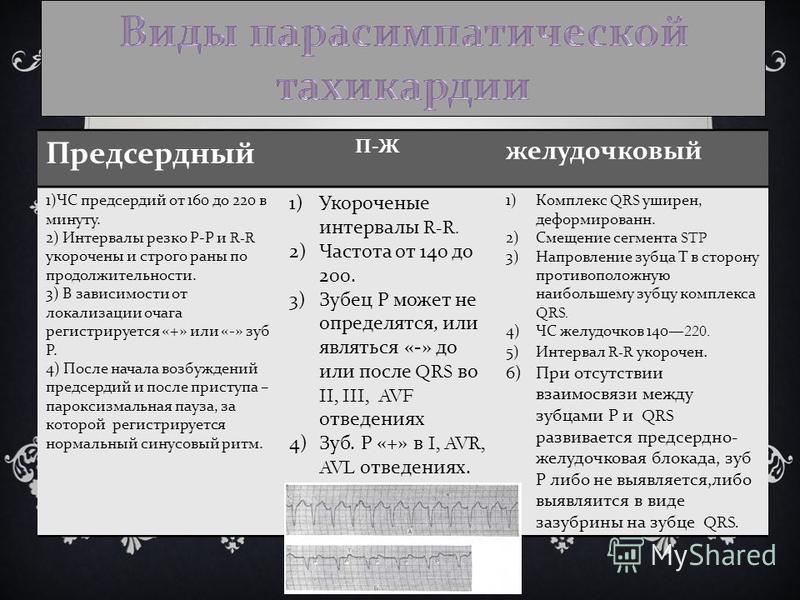

- •39. Пароксизмальная тахикардия. Виды, механизмы развития. Возможные изменения экг и системного артериального давления.

- •40. Трепетание. Этиология, патогенез, нарушение экг. Фибрилляция. Механизмы, экг – проявления. Нарушения проводимости. Блокады. Виды, механизмы развития, изменения экг.

- •41. Фибрилляция предсердий и желудочков. Изменения экг и системного ад

- •42. Аритмии вследствие расстройств сократимости сердца. Их виды, механизмы развития. Трансформация ритма, альтернирующий пульс.

- •43. Общие принципы лечения аритмий.

- •45. Артериальные гипертензии и гипотензии. Принципы классификации (в зависимости от изменения рабочих механизмов, патогенеза и клинического течения).

- •46. Классификация артериальных гипертензий в зависимости от изменений гемодинамических рабочих механизмов (мок и опсс).

- •47. Роль нарушений эндокринной регуляции в механизмах развития артериальных гипертензий. Этиология и патогенез гипертензий при альдостеронизме, гиперкортизолизме, феохромацитоме, гипертиреозе.

- •48.Роль нарушений нервной регуляции в патогенезе артериальной гипертензии, рефлекторные и центрогенные артериальные гипертензии.

- •49. Роль почечных прессорных и депрессорных механизмов в патогенезе артериальных гипертензий.

- •50. Роль изменения состояния сосудистой стенки и сердца в механизме развития артериальных гипертензий.

- •51. Патогенез эссенциальной гипертензии.

- •52.Экспериментальное моделирование артериальных гипертензий.

- •53. Артериальная гипотензия (острая, хроническая). Патогенетическая классификация, этиология, патогенез и последствия.

- •54. Общие принципы лечения гипертензий.

- •55. Причины и механизмы атеросклероза. Его формирование. Основные теории. Обоснование этих теорий. Перечисление сосудов наиболее поражаемых атеросклерозом.

- •61. Долговременный механизм компенсации (гипертрофия миокарда).

- •62. Недостаточность сердца, как несбалансированная форма роста. Основные проявления.

- •63. Недостаточность сердца при патологии перикарда. Механизмы развития, проявления (право – и левосердечной недостаточности).

- •Основные проявления лево- и правосердечной недостаточности

- •64. Патогенетические принципы терапии сердечно – сосудистой недостаточности.

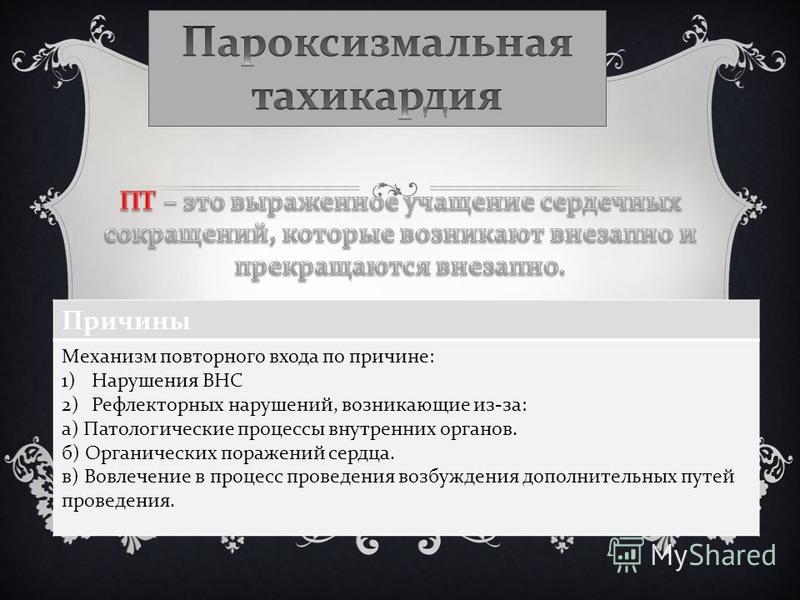

39. Пароксизмальная тахикардия. Виды, механизмы развития. Возможные изменения экг и системного артериального давления.

Со стороны ад: снижение: циркуляторная гипоксия, нет наполнения желудочков крови, снижение сердечного выброса, увеличение ЧСС.)

клиника: приступ резкой тахикардии от минуты до нескольких дней, пульс ритмичный, частота 160-220, сильное сердцебиение, стеснение грудной клетки, кожа и слизистые бледные, тошнота, рвота, слабость, сонливость.

40. Трепетание. Этиология, патогенез, нарушение экг. Фибрилляция. Механизмы, экг – проявления. Нарушения проводимости. Блокады. Виды, механизмы развития, изменения экг.

Трепетание- характеризуется отсутствием возбуждения и сокращение отдельных групп волокон предсердий. Вместо зубца Р регистрируется пилообразной формой одинаковой амплитуды и ширины волны F с частотой от 220-350 ударов в минуту.

Этиология: при дилятации предсердий при стенозе митрального отверстия, при гипертензии, а также при токсической миокардиодистрофии.

Патогенез: удлиняется путь, замедляется прохождение импульса, и при его возвращении в исходную точку он застает мускулатуру предсердий в возбужденном состоянии, т.е. формируется круговой ритм.

Фибрилляция- характеризуется непрерывным возбуждением отдельных волокон или их групп в предсердиях.

Механизмы: характерно наличие множественных эктопических очагов повышенной возбудимости, каждый из которых работает в собственном ритме, обеспечивая беспорядочное асинхронное возбуждение и сокращение отдельных групп миофибрилл.

Экг-проявления: возбуждение желудочков в так называемый ранимый период - к концу зубец Т, т.е. процесса реполяризации.

Нарушения проводимости/блокады:

1.САУ-блокада

2.внутрипредсердная

3.АВУ-блокада

4.внутрижелудочковая( моно, би, трифасцикулярная )

Блокада сердца - нарушение сердечной деятельности, связанные с замедлением или полным прекращением проведения импульса по проводящей системе сердца.

Механизм развития:1 степень: задержка проведения импульса от САУ к предсердиям- на экг не видна

2 степень: двух типов: укорочение интервала от Р до Р, удлинение этого интервала

3 степень: полная остановка САУ – изолиния-асистолия

ЭКГ: отсутствие зубца Р

Атриовентрикулярная блокада-это частичное или полное прекращение проведения импульса на пути от предсердий к желудочкам.

1 степень- атриовентрикулярная проводимость через АВ-узел замедлена, однако все импульсы из предсердий достигают желудочков. Клинически не распознается, на экг интервал P-Q удлинен более 0,20 секунд.

2 степень - постепенное ухудшение проводимости на любом участке проводящей системы сердца, сердца с периодическим полным блокированием одного(двух,трех) импульсов возбуждения. Внезапное выпадение компекса QRS, без интервала P-Q.

3 степень- полное прекращение АВ-проводимости и функционирование эктопических центров 2,3 порядка. Возникает, когда электрические импульсы от предсердий не проводятся на желудочки. Отсутствие проведения импульса.

41. Фибрилляция предсердий и желудочков. Изменения экг и системного ад

Предсердная фибрилляция может продолжаться длительное время. Гемодинамические проявления характеризуются застойными явлениями в малом круге кровообращения и снижением артериального давления, вследствие уменьшения сердечного выброса. Фибрилляция предсердий проявляется на ЭКГ волнистой линией, зубец Р в классическом виде не обнаруживается.

Желудочковая фибрилляция, вследствие асинхронного сокращения мускулатуры и нарушения насосной функции, ведет к асистолии, снижению, системного артериального давления и гибели организма. ЭКГ при фибрилляции желудочков регистрируется в виде беспорядочных осцилляций. Основные мероприятия при этом заключаются в проведении дефибрилляции, когда через электроды на сердце подается заряд в несколько сотен вольт, но в течение тысячных долей секунды. Это прекращает хаотичное возбуждение и сокращение, и водитель ритма и проводящая система сердца начинают функционировать в нормальном режиме.