- •1.Изменение общего объема крови: гипо –и гиперволемии, их виды, причины, механизмы развития.

- •2. Острая кровопотеря и постгеморрагический синдром.

- •3. Главное звено патогенеза острой кровопотери.

- •4. Патогенез постгеморрагического синдрома.

- •5. Фазы компенсации при острой кровопотере и их краткая характеристика.

- •6. Принципы патогенетической терапии острой кровопотери.

- •7. Понятие о системе эритрона.

- •8. Органы и системы регулирующие эритропоэз. Качественные и количественные нарушения эритроцитов

- •9. Механизмы регуляции эритропоэза.

- •10. Эритроцитозы и эритремия. Этиология эритроцитозов, механизмы формирования.

- •11. Анемии. Определение, принципы классификации. Патогенетическая классификация анемий.

- •12. Острая и хроническая постгеморрагическая анемия. Этиология, патогенез, особенности картины крови.

- •13. Железодефицитные анемии. Этиология, патогенез, картина крови.

- •14. Анемии при недостаточности витамина в12 и фолиевой кислоты. Механизмы развития, картина крови. Клинические проявления, их патогенез.

- •15. Гипо – и апластические анемии. Этиология, патогенез, картина крови.

- •16.Гемолитические анемии. Виды, причины, механизмы развития, картина крови.

- •17.Гемолитическая болезнь новорожденных. Этиология, патогенез, клинико – лабораторные проявления.

- •18.Нарушение физиологических функций и компенсаторно-приспособительные реакции при анемиях.

- •19.Лейкоцитарная формула и ее нарушения в условиях патологии.

- •20. Профиль Мошковского, его диагностическое значение.

- •25. Лейкоз. Определение, классификация и этиология лейкозов.

- •26. Общий патогенез лейкозов.

- •27. Общие патофизиологические проявления лейкозов.

- •28. Особенности кроветворения и клеточного состава периферической крови при разных видах лейкозов.

- •29. Определение понятия «гемостаз». Механизмы гемостаза. Их краткая характеристика. Агреганты и антикоагулянты. Их характеристика.

- •30. Основные феномены нарушений гемостаза.

- •31. Геморрагические диатезы: ангиопатии, тромбоцитопатии , коагулопатии. Роль нарушения сосудистого, тромбоцитарного и фибринового механизмов гемостаза в их возникновении.

- •32. Тромбофилические диатезы. Этиология, патогенез. Роль нарушений механизмов гемостаза в их возникновении.

- •33. Тромбогеморрагический синдром. Этиология, патогенез, стадии, общие принципы лечения.

- •34.Сердечные аритмии. Определение, виды, этиология.

- •35. Аритмии вследствие расстройств автоматизма сердца, виды, причины и механизмы развития, экг – проявления.

- •36. Нарушения проводимости сердца. Этиология, виды, механизмы развития.

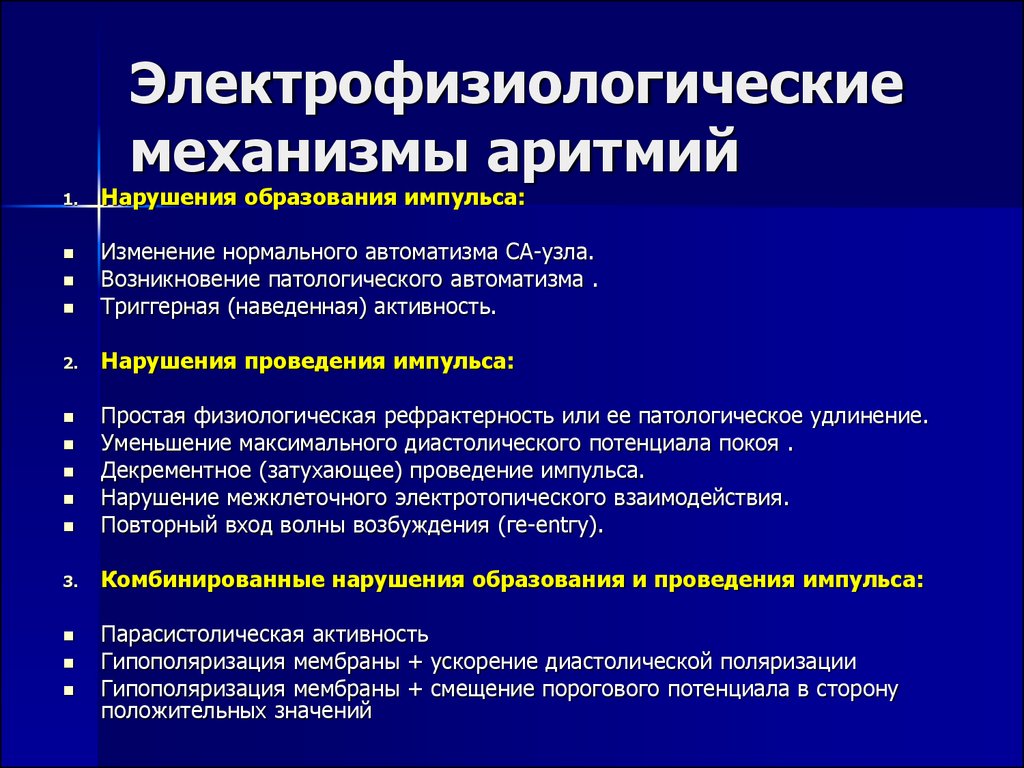

- •37. Аритмии вследствие сочетанных расстройств возбудимости и проводимости. Виды, этиология, общий патогенез. Электрофизиологические механизмы, лежащие в основе аритмий.

- •38. Экстрасистолия. Определение. Классификация. Изменения экг.

- •39. Пароксизмальная тахикардия. Виды, механизмы развития. Возможные изменения экг и системного артериального давления.

- •40. Трепетание. Этиология, патогенез, нарушение экг. Фибрилляция. Механизмы, экг – проявления. Нарушения проводимости. Блокады. Виды, механизмы развития, изменения экг.

- •41. Фибрилляция предсердий и желудочков. Изменения экг и системного ад

- •42. Аритмии вследствие расстройств сократимости сердца. Их виды, механизмы развития. Трансформация ритма, альтернирующий пульс.

- •43. Общие принципы лечения аритмий.

- •45. Артериальные гипертензии и гипотензии. Принципы классификации (в зависимости от изменения рабочих механизмов, патогенеза и клинического течения).

- •46. Классификация артериальных гипертензий в зависимости от изменений гемодинамических рабочих механизмов (мок и опсс).

- •47. Роль нарушений эндокринной регуляции в механизмах развития артериальных гипертензий. Этиология и патогенез гипертензий при альдостеронизме, гиперкортизолизме, феохромацитоме, гипертиреозе.

- •48.Роль нарушений нервной регуляции в патогенезе артериальной гипертензии, рефлекторные и центрогенные артериальные гипертензии.

- •49. Роль почечных прессорных и депрессорных механизмов в патогенезе артериальных гипертензий.

- •50. Роль изменения состояния сосудистой стенки и сердца в механизме развития артериальных гипертензий.

- •51. Патогенез эссенциальной гипертензии.

- •52.Экспериментальное моделирование артериальных гипертензий.

- •53. Артериальная гипотензия (острая, хроническая). Патогенетическая классификация, этиология, патогенез и последствия.

- •54. Общие принципы лечения гипертензий.

- •55. Причины и механизмы атеросклероза. Его формирование. Основные теории. Обоснование этих теорий. Перечисление сосудов наиболее поражаемых атеросклерозом.

- •61. Долговременный механизм компенсации (гипертрофия миокарда).

- •62. Недостаточность сердца, как несбалансированная форма роста. Основные проявления.

- •63. Недостаточность сердца при патологии перикарда. Механизмы развития, проявления (право – и левосердечной недостаточности).

- •Основные проявления лево- и правосердечной недостаточности

- •64. Патогенетические принципы терапии сердечно – сосудистой недостаточности.

37. Аритмии вследствие сочетанных расстройств возбудимости и проводимости. Виды, этиология, общий патогенез. Электрофизиологические механизмы, лежащие в основе аритмий.

Для возникновения нарушений возбудимости основным условием является появление эктопических очагов повышенной возбудимости, или эктопических очагов автоматизма.

Повышение возбудимости в области эктопического очага может сочетаться с нарушением проведения возбуждения.

Виды:

1.трепетание предсердий и/или желудочков

2.пароксизмальная тахикардия

3. фибрилляция(мерцание)предсердий и/или желудочков

4.экстросисталия

Этиология:

1. снижение pH в кардиоцитах и межклеточной жидкости

2. увеличение концентрации цАМФ в кардиоцитах

3. повышение содержания высших жирных кислот в кардиоцитах

4.возрастание внеклеточной концентрации ионов калия

общий патогенез: Существуют два коротких интервала сердечного цикла, когда возбудимость миокарда повышена: «уязвимый» период и период «сверхнормальной» возбудимости.

Уязвимый период находится в терминальной части фазы реполяризации и является компонентом относительного рефрактерного периода. В уязвимый период величина порогового потенциала снижена, а возбудимость повышена. В связи с этим даже сравнительно слабые электрические импульсы и другие раздражители могут вызвать возбуждение и аритмию. Этот период совпадает с пиком волны Т на ЭКГ и соответствует третьей фазе реполяризации клетки.

+Период сверхнормальной возбудимости следует непосредственно после окончания относительного рефрактерного периода, находится в начале диастолы и совпадает с волной U на ЭКГ. В этот период потенциал действия могут вызвать даже подпороговые импульсы.

38. Экстрасистолия. Определение. Классификация. Изменения экг.

Экстрасистола - это нарушение ритма, заключающееся в преждевременном возбуждении и сокращении сердца, отличительной особенностью которого является обязательное формирование компенсаторной паузы. Импульс возбуждения исходит только из гетеротопного очага автоматизма, Появлению экстрасистолии способствуют воспалительные и дистрофические изменения миокарда (миокардиты, кардиосклероз, тиреотоксикоз, инфаркт миокарда, недостаточность сердца), а также повышение тонуса как симпатического, так и парасимпатического отдела нервной системы.

В зависимости от расположения очага эктопического автоматизма можно выделить - предсердные, - атриовентрикулярные, - желудочковые экстрасистолы.

В зависимости от особенностей чередования импульсов выделяют - аллоритмии (бигеминии, тригеминии, квадригеминии), - политопные (исходящие из разных участков сердца) групповые экстрасистолы.

В зависимости от состояния организма, в котором появляются экстрасистолы: экстрасистолия напряжения (при физической или эмоциональной нагрузке) или покоя.

Изменение ЭКГ:

Если очаг возбуждения расположен в предсердной части атриовентрикулярного узла, то на ЭКГ зубец Р отрицательный и предшествует желудочковому комплексу, т.к. импульсы распространяются ретроградно, и возбуждение охватывает предсердия несколько раньше, нежели желудочки.

При локализации возбуждения в средней части атриовентрикулярного узла импульсы достигают мускулатуры желудочков и предсердий одновременно и вызывают их сокращение. На ЭКГ регистрируется только желудочковый комплекс. Зубец Р поглощается комплексом QRS.

Если экстрасистолический очаг находится в желудочковой части атриовентрикулярного узла, импульсы достигают мускулатуры желудочков и вызывают их сокращение раньше, нежели предсердий. На ЭКГ комплекс QRS возникает раньше зубца Р.

Для желудочковой экстрасистолии характерны три важнейшие особенности: уширение комплекса QRS., увеличение его амплитуды противоположная направленность зубца Т по отношению к комплексу QRS. комплекс QRS уширяется.