- •1.Изменение общего объема крови: гипо –и гиперволемии, их виды, причины, механизмы развития.

- •2. Острая кровопотеря и постгеморрагический синдром.

- •3. Главное звено патогенеза острой кровопотери.

- •4. Патогенез постгеморрагического синдрома.

- •5. Фазы компенсации при острой кровопотере и их краткая характеристика.

- •6. Принципы патогенетической терапии острой кровопотери.

- •7. Понятие о системе эритрона.

- •8. Органы и системы регулирующие эритропоэз. Качественные и количественные нарушения эритроцитов

- •9. Механизмы регуляции эритропоэза.

- •10. Эритроцитозы и эритремия. Этиология эритроцитозов, механизмы формирования.

- •11. Анемии. Определение, принципы классификации. Патогенетическая классификация анемий.

- •12. Острая и хроническая постгеморрагическая анемия. Этиология, патогенез, особенности картины крови.

- •13. Железодефицитные анемии. Этиология, патогенез, картина крови.

- •14. Анемии при недостаточности витамина в12 и фолиевой кислоты. Механизмы развития, картина крови. Клинические проявления, их патогенез.

- •15. Гипо – и апластические анемии. Этиология, патогенез, картина крови.

- •16.Гемолитические анемии. Виды, причины, механизмы развития, картина крови.

- •17.Гемолитическая болезнь новорожденных. Этиология, патогенез, клинико – лабораторные проявления.

- •18.Нарушение физиологических функций и компенсаторно-приспособительные реакции при анемиях.

- •19.Лейкоцитарная формула и ее нарушения в условиях патологии.

- •20. Профиль Мошковского, его диагностическое значение.

- •25. Лейкоз. Определение, классификация и этиология лейкозов.

- •26. Общий патогенез лейкозов.

- •27. Общие патофизиологические проявления лейкозов.

- •28. Особенности кроветворения и клеточного состава периферической крови при разных видах лейкозов.

- •29. Определение понятия «гемостаз». Механизмы гемостаза. Их краткая характеристика. Агреганты и антикоагулянты. Их характеристика.

- •30. Основные феномены нарушений гемостаза.

- •31. Геморрагические диатезы: ангиопатии, тромбоцитопатии , коагулопатии. Роль нарушения сосудистого, тромбоцитарного и фибринового механизмов гемостаза в их возникновении.

- •32. Тромбофилические диатезы. Этиология, патогенез. Роль нарушений механизмов гемостаза в их возникновении.

- •33. Тромбогеморрагический синдром. Этиология, патогенез, стадии, общие принципы лечения.

- •34.Сердечные аритмии. Определение, виды, этиология.

- •35. Аритмии вследствие расстройств автоматизма сердца, виды, причины и механизмы развития, экг – проявления.

- •36. Нарушения проводимости сердца. Этиология, виды, механизмы развития.

- •37. Аритмии вследствие сочетанных расстройств возбудимости и проводимости. Виды, этиология, общий патогенез. Электрофизиологические механизмы, лежащие в основе аритмий.

- •38. Экстрасистолия. Определение. Классификация. Изменения экг.

- •39. Пароксизмальная тахикардия. Виды, механизмы развития. Возможные изменения экг и системного артериального давления.

- •40. Трепетание. Этиология, патогенез, нарушение экг. Фибрилляция. Механизмы, экг – проявления. Нарушения проводимости. Блокады. Виды, механизмы развития, изменения экг.

- •41. Фибрилляция предсердий и желудочков. Изменения экг и системного ад

- •42. Аритмии вследствие расстройств сократимости сердца. Их виды, механизмы развития. Трансформация ритма, альтернирующий пульс.

- •43. Общие принципы лечения аритмий.

- •45. Артериальные гипертензии и гипотензии. Принципы классификации (в зависимости от изменения рабочих механизмов, патогенеза и клинического течения).

- •46. Классификация артериальных гипертензий в зависимости от изменений гемодинамических рабочих механизмов (мок и опсс).

- •47. Роль нарушений эндокринной регуляции в механизмах развития артериальных гипертензий. Этиология и патогенез гипертензий при альдостеронизме, гиперкортизолизме, феохромацитоме, гипертиреозе.

- •48.Роль нарушений нервной регуляции в патогенезе артериальной гипертензии, рефлекторные и центрогенные артериальные гипертензии.

- •49. Роль почечных прессорных и депрессорных механизмов в патогенезе артериальных гипертензий.

- •50. Роль изменения состояния сосудистой стенки и сердца в механизме развития артериальных гипертензий.

- •51. Патогенез эссенциальной гипертензии.

- •52.Экспериментальное моделирование артериальных гипертензий.

- •53. Артериальная гипотензия (острая, хроническая). Патогенетическая классификация, этиология, патогенез и последствия.

- •54. Общие принципы лечения гипертензий.

- •55. Причины и механизмы атеросклероза. Его формирование. Основные теории. Обоснование этих теорий. Перечисление сосудов наиболее поражаемых атеросклерозом.

- •61. Долговременный механизм компенсации (гипертрофия миокарда).

- •62. Недостаточность сердца, как несбалансированная форма роста. Основные проявления.

- •63. Недостаточность сердца при патологии перикарда. Механизмы развития, проявления (право – и левосердечной недостаточности).

- •Основные проявления лево- и правосердечной недостаточности

- •64. Патогенетические принципы терапии сердечно – сосудистой недостаточности.

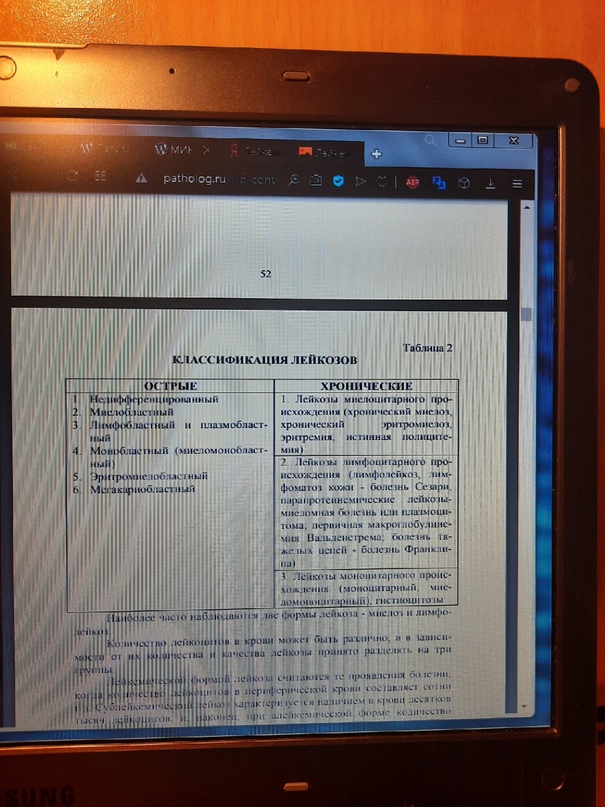

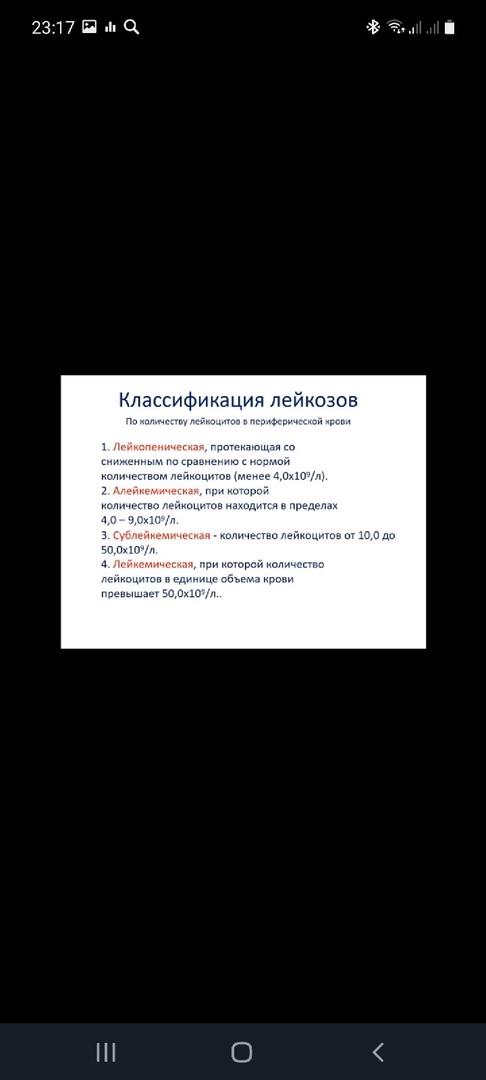

25. Лейкоз. Определение, классификация и этиология лейкозов.

Лейкоз-заболевание, при котором происходит опухолевая мутация гемопоэтической ткани и на определенном этапе увеличение количества лейкоцитов в крови, нередко с преобладанием лейкозных клеток.

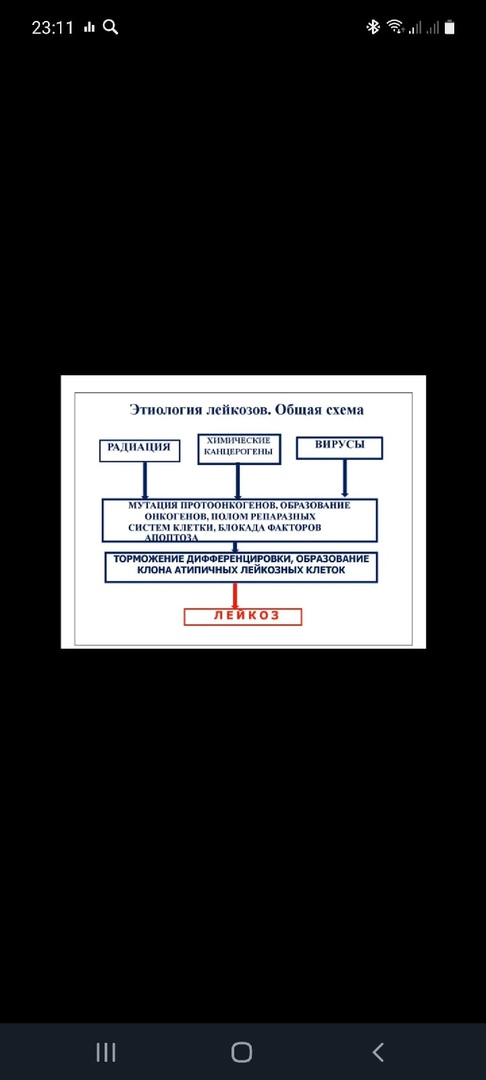

Этиология: ионизирующее излучение, воздействие химических веществ, вирусы, хромосомные дефекты.

Классификация:

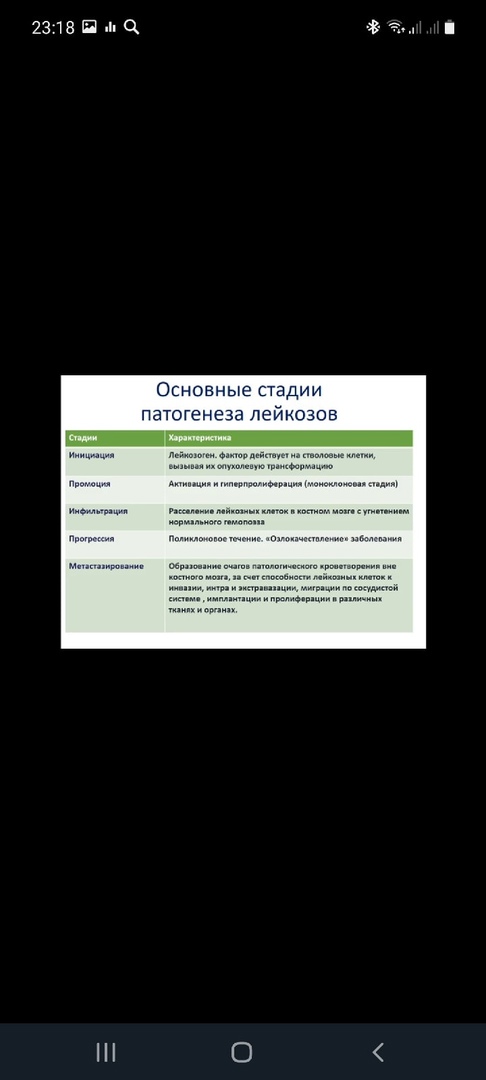

26. Общий патогенез лейкозов.

этиологическое воздействие- Происходит мутация- образование онкологической клетки- не активация системы апоптоза- торможение дифференцировки нормальных клеток- образование клона атипичных/лейкозных клеток- бесконтрольное распространение патологических клеток.

27. Общие патофизиологические проявления лейкозов.

Все лейкозы вне зависимости от их вида и течения характеризуются ОБЩИМИ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ:

гиперпластический синдром - метастазирование опухолевых клеток и размножение их с увеличением объема органа и ткани.

Лихорадка - развивается вследствие образования лейкемическими клетками эндогенных пирогенов под влиянием инфекционных факторов, которые резко активируются при лейкозах из-за формирования, приобретенного иммунодефицита.

анемия - может быть следствием:

1. Замены эритробластов из-за быстрой пролиферации белого ростка крови. (Результат механического вытеснения красного ростка интенсивно пролиферирующими лейкозными клетками, либо следствием конкурентных взаимоотношений в обеспечении обменных процессов. )

2. Гемолиза эритроцитов, обеспеченного как спленомегалией, так и циркулирующими антителами.

3. Кровопотери, которая при лейкозах ведет к развитию постгеморрагической анемии. (В одних случаях она может быть выражена в очень большой степени, а других - отступать на задний план перед первыми двумя факторами.)

геморрагический диатез - вызывается уменьшением количества и изменением качества тромбоцитов, что является также следствием поражения костного мозга и подавления мегакариоцитов в нем.

Однако геморрагический диатез связан не только с патологией тромбоцитов. При остром лейкозе - повышение содержания естественных антикоагулянтов в крови и возрастание фибринолитической активности. Кровоточивость связывают с поражением сосудистой стенки лейкоцитарной инфильтрацией. При хронических формах - снижение содержания протромбина, серотонина и повышение антитромбопластиновой и антитромбиновой активности в крови, т.е. при лейкозах нарушаются все три механизма гемостаза - сосудистый, тромбоцитарный, фибриновый.

В случаях длительного течения отмечается резкое исхудание – кахексия - связана не только с нарушением функции ЖКТ, но и с конкурентными взаимодействиями между нормальными и опухолевыми клетками, где последние вследствие более интенсивных метаболических процессов поглощают питательные вещества, незаменимые аминокислоты, глюкозу, витамины и формируют дефицит их в нормальных клетках.

Причинами смерти при лейкозах обычно являются пневмония, сеп-сис, кровоизлияния в мозг, интоксикация.