теоретич. блок (4)

.pdf

ТЕМА: «ЛР и ЛРС, содержащие простые фенолы, фенилгликозиды и лигнаны»

Природные фенольные соединения - вещества растительного происхождения, содержащие одно или несколько ароматических колец с одной или несколькими свободными или связанными гидроксильными группами.

Фенольные соединения имеют универсальное распространение в растительном мире. Они свойственны каждому растению и даже каждой растительной клетке. В настоящее время известно свыше двух тысяч природных фенольных соединений. На долю веществ этой группы приходится до 2-3 % массы органического вещества растений, а в некоторых случаях - до 10 % и более. Фенольные соединения обнаружены также в грибах, лишайниках, водорослях. Животные потребляют фенольные соединения в готовом виде и могут их только преобразовывать.

В растениях фенольные соединения играют очень важную роль. Они являются обязательными участниками всех метаболических процессов: дыхания, фотосинтеза, гликолиза, фосфорилирования.

1.Исследованиями русского ученого-биохимика В.И. Палладина (1912 г., Санкт-Петербург) установлено и подтверждено современными исследованиями, что фенольные соединения участвуют в процессе клеточного дыхания. Фенольные соединения выступают в качестве акцепторов (переносчиков) водорода на конечных этапах процесса дыхания, а затем вновь окисляются специфическими ферментами оксидазами.

2.Фенольные соединения являются регуляторами роста, развития и репродукции растений. При этом оказывают как стимулирующее, так и ингибирующее (замедляющее) действие.

3.Фенольные соединения используются растениями как энергетический материал, выполняют структурную, опорную и защитную функции (повышают устойчивость растений к грибковым заболеваниям, обладают антибиотическим и противовирусным действием).

Классификация фенольных соединений

В основу классификации природных фенольных соединений положен биогенетический принцип. В соответствии с современными представлениями о биосинтезе и, исходя из структурных особенностей углеродного скелета, можно выделить следующие классы растительных фенолов.

1

Биосинтез фенольных соединений

Биосинтез у различных групп фенольных соединений протекает по одной и той же принципиальной схеме, из общих предшественников и через сходные промежуточные продукты.

Биосинтез бензольного кольца в структуре фенольных соединений идет двумя путями:

1.ацетатно-малонатный;

2.шикиматный.

Фенольные соединения образуются тремя путями: первые два и третий путь - смешанный (отдельные части одного и того же соединения синтезируются разными путями).

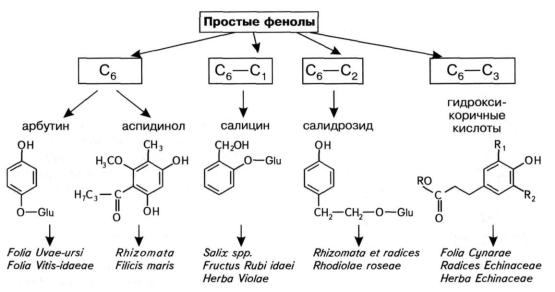

Простые фенольные соединения - это соединения с одним бензольнымкольцом, имеющие структуру С6, С6-С1, С6-С2, С6-С3. Простейшие фенольные соединения с одним бензольным кольцом и одной или несколькими гидроксильными группами в растениях встречаются редко, чаще они находятся в связанном виде (в форме гликозидов или сложных эфиров) или же являются структурными единицами более сложных соединений. Наиболее широко в растениях представлены фенологликозиды –

2

соединения, в которых гидроксильная группа связана с сахаром. Классификация простых фенольных соединений представлена на схеме.

Физические и химические свойства простых фенольных соединений

Физические свойства.

Простые фенольные соединения - это бесцветные, реже слегка окрашенные, кристаллические вещества с определенной температурой плавления, оптически активны. Имеют специфический запах, иногда ароматный (тимол, карвакрол). В растениях чаще встречаются в виде гликозидов, которые хорошо растворимы в воде, спирте, ацетоне; нерастворимы в эфире, хлороформе. Агликоны слабо растворимы в воде, но хорошо растворимы в эфире, бензоле, хлороформе и этилацетате. Простые фенолы имеют характерные спектры поглощения в УФ и видимой областях спектра.

Фенольные кислоты - кристаллические вещества, растворимы в спирте, этилацетате, эфире, водных растворах натрия гидрокарбоната и ацетата.

Химические свойства.

Химические свойства простых фенольных соединений обусловлены наличием:

ароматического кольца,

фенольного гидроксила,

карбоксильной группы;

гликозидной связи.

Для фенольных соединений характерны химические реакции:

1.Реакция гидролиза (за счет гликозидной связи). Фенольные гликозиды легко гидролизуются под действием кислот, щелочей или ферментов до агликона и сахаров.

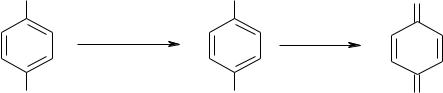

2.Реакция окисления. Фенольные гликозиды легко окисляются, особенно в щелочной среде (даже кислородом воздуха), образуя хиноидные соединения.

3.Реакция солеобразования. Фенольные соединения, обладая кислотными

3

свойствами, образуют со щелочами растворимые в воде феноляты.

4.Реакции комплексообразования. Фенольные соединения образуют с ионами металлов (железа, свинца, магния, алюминия, молибдена, меди, никеля) комплексы, окрашенные в различные цвета.

5.Реакция азосочетания с солями диазония. Фенольные соединения с солями диазония образуют азокрасители от оранжевого до вишнево-красного цвета.

6.Реакция образования сложных эфиров (депсидов). Депсиды образуют фенолокислоты (кислоты дигалловая, тригалловая).

Оценка качества сырья, содержащего простые фенольные соединения. Методы анализа

Качественный и количественный анализ сырья основан на физических и химических свойствах.

Качественный анализ.

Фенольные соединения извлекают из растительного сырья водой. Водные извлечения очищают от сопутствующих веществ, осаждая их раствором свинца ацетата. С очищенным извлечением выполняют качественные реакции.

Фенологликозиды, имеющие свободный фенольный гидроксил, дают все реакции, характерные для фенолов (с солями железа, алюминия, молибдена и др.).

Специфические реакции:

1.на арбутин (сырье брусники и толокнянки):

а) с кристаллическим железа закисного сульфатом. Реакция основана на получении комплекса, изменяющего окраску от сиреневой до темнофиолетовой, с дальнейшим образованием темно-фиолетового осадка.

б) с 10 % раствором натрия фосфорномолибденовокислого в кислоте хлористоводородной. Реакция основана на образовании комплексного соединения синего цвета.

2.на салидрозид (сырье родиолы розовой):

а) реакция азосочетания с диазотированным натрия сульфацилом с

образованием азокрасителя вишнево-красного цвета.

Хроматографическое исследование:

Используют различные виды хроматографии (бумажная, тонкослойная и др.).

4

При хроматографическом анализе обычно используют системы растворителей:

н-бутанол-уксусная кислота-вода (БУВ 4:1:2; 4:1:5);

хлороформ-метанол-вода (26:14:3);

15 % кислота уксусная.

Хроматографическое исследование спиртового извлечения из сырья родиолы розовой.

Используется тонкослойная хроматография. Проба основана на разделении в тонком слое силикагеля (пластинки «Силуфол») метанольного извлечения из сырья в системе растворителей хлороформ-метанол-вода (26:14:3) с последующим проявлением хроматограммы диазотированным натрия сульфацилом. Пятно салидрозида с Rf = 0,42 окрашивается в красноватый цвет.

Количественное определение.

Для количественного определения фенологликозидов в лекарственном растительном сырье используют различные методы: гравиметрические, титриметрические и физико-химические.

1.Гравиметрическим методом определяют содержание флороглюцидов в корневищах папоротника мужского. Метод основан на извлечении флороглюцидов из сырья диэтиловым эфиром в аппарате Сокслета. Извлечение очищают, отгоняют эфир, полученный сухой остаток высушивают и доводят до постоянной массы. В пересчете на абсолютно сухое сырье содержание флороглюцидов должно быть не менее 1,8 %.

2.Титриметрический йодометрический метод используется для определения содержания арбутина в сырье брусники и толокнянки. Метод основан на окислении агликона гидрохинона до хинона 0,1 М раствором йода в кислой среде и в присутствии натрия гидрокарбоната после получения очищенного водного извлечения и проведения кислотного гидролиза арбутина. Гидролиз проводится кислотой серной концентрированной в присутствии цинковой пыли, чтобы выделившийся свободный водород предотвращал собственное окисление гидрохинона. В качестве индикатора используют раствор крахмала.

OH |

OH |

|

O |

Zn + H SO |

4 |

I2 |

|

2 |

|

+ HI |

|

|

|

|

|

O-D-Glucosa |

OH |

|

O |

I2 (изб.) + 2Na2S2O3→2NaI + Na2S4O6

3. Спектрофотометрический метод используется для определения содержания салидрозида в сырье родиолы розовой. Метод основан на способности окрашенных азокрасителей поглощать монохроматический свет

5

при длине волны 486 нм. Определяют оптическую плотность окрашенного раствора, полученного по реакции салидрозида с диазотированным натрия сульфацилом, с помощью спектрофотометра. Рассчитывают содержание салидрозида с учетом удельного показателя поглощения ГСО салидрозида Е1%1см= 253.

Лекарственное растительное сырье, содержащее простые фенольные соединения

ЛИСТЬЯ ТОЛОКНЯНКИ – FOLIA UVAE URSI

Толокнянка обыкновенная – Arctostaphylos uva-ursi (L.)

Сем. вересковые - Ericaceae

Другие названия: медвежьи ушки, медвежий виноград, толокнянка боровая, мучница

Ботаническая характеристика. Сильно ветвистый низкорослый вечнозеленый кустарничек с простертыми побегами длиной до 2 м. Листья очередные обратнояйцевидные, в основании клиновидные, постепенно переходящие в короткий черешок, мелкие, слегка блестящие, кожистые. Цветки беловато-розовые, напоминают бубенчики, собраны в поникающие короткие верхушечные кисти. Венчик кувшинчатой формы, спайнолепестный с пятизубчатым отгибом. Тычинок 10. Пестик с верхней пятигнездной завязью. Плод – ценокарпная несъедобная мучнистая костянка красного цвета, с 5 косточками. Цветет в мае - июне, плоды созревают в июле - августе.

Распространение. Лесная зона европейской части, Сибири и Дальнего Востока России, а также на Кавказе и в Карпатах. Основные районы заготовок, где встречаются продуктивные заросли, - Литва, Белоруссия, Псковская, Новгородская, Вологодская, Ленинградская и Тверская области России. Преимущественно в сухих лиственничных и сосновых лесах (борах) с лишайниковым покровом (беломошники), а также на открытых песчаных местах, приморских дюнах, скалах, на гарях и вырубках. Светолюбивое растение. Встречается рассеянно, больших зарослей не образует.

Заготовка. Сбор листьев следует проводить в два срока: весной - до цветения или в самом начале цветения (с конца апреля до середины июня) и осенью - с момента созревания плодов до их осыпания (с конца августа до середины октября). При заготовке сырья облиственные побеги (веточки) отрезают специальным ножом или отрубают мотыгой. Отрубленные ветви собирают, отряхивают от песка и мха и транспортируют к месту сушки.

Охранные мероприятия. Не допускается обрывание веток и выдергивание растений руками. С целью сохранения зарослей необходимо чередовать участки сбора, используя один и тот же массив не чаще 1 раза в 5 лет.

6

Целесообразно создавать заказники для толокнянки.

Сушка. В естественных условиях: на чердаках или под навесом. Сырье раскладывают рыхло, тонким слоем, периодически ворошат. Высохшие веточки обмолачивают, отбирают, отбрасывают стебли, почерневшие листья. Измельченное сырье и минеральную примесь отвеивают на сите. Допускается искусственная сушка при температуре не выше 50 °С.

Качественные реакции. Используется водный отвар листьев:

отвар (1:20) при взбалтывании с кристалликом железа закисного сульфата постепенно образует темно-фиолетовый осадок (арбутин);

отвар листьев толокнянки при добавлении раствора квасцов железоаммонийных дает черно-синее окрашивание (дубильные вещества гидролизуемой группы),

а отвар листьев брусники - черно-зеленое окрашивание (дубильные вещества конденсированной группы).

Химический состав. Действующее вещество – фенологликозид арбутин, представляющий собой бета-D-глюкопиранозид гидрохинона (8-16 %). Листья богаты дубильными веществами гидролизуемой группы (от 7,2 до 41,6 %). В меньшем количестве содержатся метиларбутин, гидрохинон, галлоиларбутин, а также тритерпеноиды - кислота урсоловая (0,4-0,7 %), флавоноиды, катехины, фенолкарбоновые кислоты – галловая, эллаговая. В листьях толокнянки много йода (2,1-2,7 мкг/кг). Гликозид арбутин под влиянием фермента арбутазы гидролизуется на гидрохинон и глюкозу.

Хранение. В сухом, хорошо проветриваемом помещении, упаковав в мешки.

Фармакотерапевтическая группа. Диуретическое, антисептическое средство.

Применение. Отвар листьев толокнянки применяют при заболеваниях мочевыводящих путей (мочекаменная болезнь, циститы, уретриты) как дезинфицирующее и диуретическое средство. При приеме больших доз возможны рвота, тошнота, понос и другие побочные явления. Листья толокнянки несколько раздражают эпителий мочевыделительной системы, поэтому их комбинируют с растениями, оказывающими противовоспалительное, кровоостанавливающее и мочегонное действие.

Лекарственные средства.

Толокнянки листья, сырье измельченное. Диуретическое, антисептическое средство.

В составе мочегонных сборов (сборы мочегонные № 1-2; сбор урологический (мочегонный); сбор «Бруснивер-Т»; сбор «Гербафоль») и антиалкогольного сбора

«Стопал».

7

ЛИСТЬЯ БРУСНИКИ - FOLIAVITISIDAEAE Брусника – Vaccinium vitis-idaea.

Сем.вересковые (подсем. брусничные) – Ericaceae (Vaccinoideae)

Другие названия: боровика, брусеня

Ботаническая характеристика. Вечнозеленый кустарничек высотой от 5 до 30 см с ползучим корневищем и прямостоячими ветвистыми стеблями. Листья очередные, кожистые, короткочерешковые, обратнояйцевидные или эллиптические, блестящие, с цельным, завернутым на нижнюю сторону краем. Листья сверху темно-зеленые, снизу светло-зеленые с ясно заметными темно-коричневыми точками (железками). Цветки четырехчленные, розоватые, собраны по 2-8 в короткие поникающие верхушечные кисти, венчик колокольчатый, тычинок 8, пестик с нижней завязью. Плод – ярко-красная сочная шаровидная ягода с многочисленными мелкими семенами. Цветет в мае - июне, плоды созревают в августе - сентябре.

Распространение. Имеет обширный голарктический ареал с преобладанием в северной части Евразии. Основные районы заготовок - северные, северовосточные и западные области России, Сибирь (Томская область, Республика Тыва), а также Белоруссия.

Местообитание. Встречается в лесной и арктической зонах, поднимаясь в горы до гольцового пояса. Произрастает в хвойных и смешанных лесах, в горных и равнинных тундрах. Наиболее обильна в светлохвойных (сосновых и сосново-еловых) лесах.

Заготовка. Сбор листьев брусники проводят в два срока весной и осенью: весной – до цветения, пока нет бутонов или до их побеления; поздней осенью

– при полном созревании плодов. Листья, собранные летом, при сушке буреют, при этом ухудшается качество сырья. Сырье можно собирать путем ощипывания листьев с куста, срезать ножницами или аккуратно обламывать надземные побеги, от которых после сушки листья легко отделяются. Наиболее качественное сырье - листья, собранные сразу после таяния или во время таяния снега.

Охранные мероприятия. Не разрешается вырывать растения. Брусника размножается вегетативно - корневищами и при их повреждении гибнет. Повторные заготовки на том же участке допустимы только через 5-10 лет, после полного восстановления зарослей.

Сушка. Сушат, рассыпав тонким слоем, в хорошо проветриваемом помещении или на чердаке. Температура при сушке с искусственным обогревом не должна превышать 35-40 ºС.

Химический состав. Листья брусники содержат арбутин (4-9 %), свободный гидрохинон, а также флавоноиды, дубильные вещества, преимущественно конденсированной группы (до 15 %), кислоты урсоловую, эллаговую и

8

хинную.

Хранение. Сырье хранят в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Фармакотерапевтическая группа. Диуретическое, антисептическое средство.

Применение. Листья брусники применяют при мочекаменной болезни, пиелонефрите, цистите, простатите и гонорее как мочегонное, дезинфицирующее, деминерализующее и регулирующее азотистый обмен средство. Листья брусники по сравнению с листьями толокнянки содержат меньше дубильных веществ и практически не содержат метиларбутина, не всегда полезных при заболеваниях почек и влияющих на слизистую желудочно-кишечного тракта, что следует учитывать при назначении листьев брусники больным с почечной патологией. Отвар листьев брусники применяют при нефропатии и отеках беременных, при сахарном диабете у беременных, как вспомогательное средство при пиелонефритах у беременных и в послеродовом периоде. Ингаляции и аэрозоли отвара листьев брусники применяют в комплексной терапии при хронических пневмониях, бронхоэктатической болезни, бронхитах.

При гастритах, энтероколитах, колитах, сопровождающихся поносом, применяют отвар листьев брусники как вяжущее и противовоспалительное средство. При ангине, стоматите, пародонтозе, авитаминозе, хроническом тонзиллите, гингивите, язвенных поражениях полости рта отвар листьев брусники назначают в виде полосканий.

Лекарственные средства.

1.Брусники листья, сырье измельченное. Диуретическое, антисептическое средство.

2.В составе мочегонного сбора «Бруснивер».

Примеси. В сырье брусники и толокнянки в качестве примесей в пределах допустимого количества могут встречаться листья других похожих видов из сем. вересковых (черника, голубика) и растения из близкого сем. грушанковых – зимолюбки зонтичной. Листья этих растений легко распознаются по внешним признакам. У черники (Vaccinium myrtillusL.) листья яйцевидные, не кожистые, тонкие, с мелкозубчатым краем, светлозеленые с обеих сторон. Листья голубики (Vaccinium uliginosumL.) шире листьев толокнянки и брусники, обратнояйцевидные, цельнокрайные, плотные, но не кожистые, неблестящие, сверху голубовато-зеленые, снизу – серо-зеленые. У зимолюбки зонтичной (Chimaphila umbellata (L.) листья толстые, кожистые, блестящие, сверху темно-зеленые, снизу – более светлые, продолговато-обратноклиновидные, по краю пиловидно-зубчатые.

9

КОРНЕВИЩА И КОРНИ РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ –

RHIZOMATA ET RADICES RHODIOLAE ROSEAE

Родиола розовая – Rhodiola rosea. Сем.толстянковые - Crassulaceae

Другие названия: золотой корень, очиток розовый

Ботаническая характеристика. Многолетнее суккулентное двудомное травянистое растение с крупным клубневидным многоглавым корневищем, от которого отходят толстые и тонкие придаточные корни. Поверхность корневищ и корней блестящая, серовато-коричневого цвета, местами с металлическим отблеском. При соскобе наружных слоев пробки обнаруживается золотисто-желтый слой и запах, напоминающий запах розы. Цвет на изломе розовато-коричневый или светло-коричневый. Стебли обычно многочисленные, прямостоячие, неветвистые, густо облиственные, высотой 10-40 см. Листья очередные, сидячие, продолговатообратнояйцевидные или эллиптические, цельнокрайные или с несколькими зубчиками на верхушке, мясистые, сизовато-зеленые. Цветки раздельнополые, четырех-, реже пятичленные, желтые или слегка красноватые, собраны в щитковидные соцветия, расположенные на верхушках стеблей. Плод – многолистовка. Цветет в июне - июле, семена созревают в июле – августе.

Распространение. Имеет дизъюнктивный евразиатский ареал. Распространена на Урале и в северных областях европейской части страны, а также в Центральной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Крупный изолированный участок ареала охватывает горы Южной Сибири (Алтай, Саяны, горные системы Тувы и Забайкалья) и Тарбагатайский хребет в Восточном Казахстане. Основные промышленные заросли находятся на Алтае на высоте 1500-2500 м над уровнем моря и в Западном Саяне. Произрастает в альпийском и субальпийском поясах, в верхней части лесного пояса по берегам горных рек, каменистым склонам, в равнинных и горных тундрах Севера. Встречается в лиственничнокедровых редколесьях, в зарослях субальпийских кустарников, на влажных лугах.

В горах Южной Сибири вместе с родиолой розовой встречаются другие виды этого рода, близкие по химическому составу, но не допускающиеся к заготовке ввиду недостаточной изученности. Наиболее перспективным видом считается родиола перистонадрезанная (Rhodiola pinnatifida.), распространенная в горах Восточной Сибири.

Заготовка. Подземные органы заготавливают по лицензиям заготовительных организаций на участках, отведенных местными лесными хозяйствами, начиная с конца цветения растения до середины сентября. Перед сбором надо точно наметить места заготовки. Родиола после цветения, в середине лета, плохо заметна среди еще пышной зелени.

10