сапонины (1)

.pdf

ЛЕКЦИЯ №13

ТЕМА: «Сапонины, ЛРС, содержащее сапонины»

Сапонины (сапонизиды) - гликозиды (гетерозиды), производные стероидов и тритерпеноидов, обладающие гемолитической и поверхностной активностью и токсичностью для холоднокровных животных.

Название «сапонин» (от лат. «sapo» - мыло) впервые появилось в 1819 г., когда из мыльнянки (растения семейства гвоздичных) было выделено вещество, образующее с водой обильную пену.

Классификация

Сапонины по строению их агликона (сапогенина) делятся на две группы: стероидные и тритерпеновые.

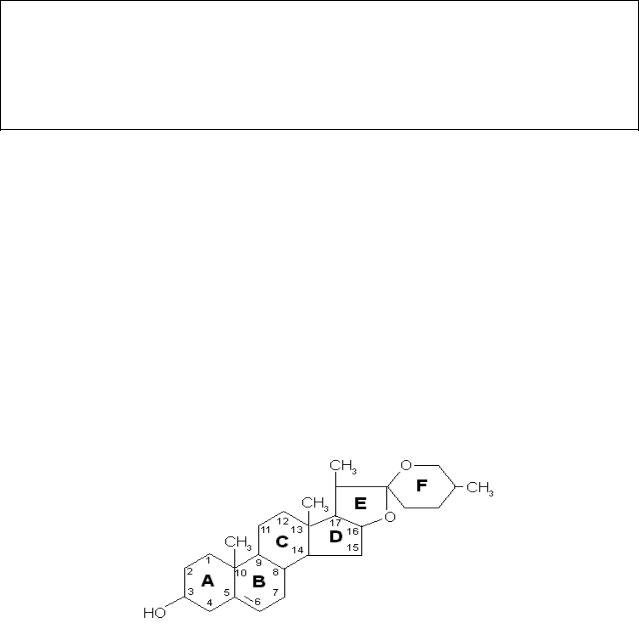

Стероидные сапонины. Сапогенины этих сапонинов являются производными циклопентанпергидрофенантрена, как и агликоны кардиотонических гликозидов. Однако стероидные сапонины не оказывают кардиотонического действия, так как не имеют лактонного кольца при С17 и ряда других функциональных групп.

Сапогенины всех стероидных сапонинов имеют:

у С3 кольца А – гидроксильную (-ОН) группу;

в положении 16-17 - спирокетальную группировку за счет окисления боковой цепи;

в положении 5-6 - двойную связь (-CH=CH-);

в положениях С10 и C13 - метильные (-СН3) группы.

Диосгенин

Углеводная часть молекулы стероидных сапонинов присоединяется в положении С3агликона и может содержать от 1 до 9 моносахаридов (глюкоза, галактоза, рамноза, галактуроновая кислота и др.). Моносахариды могут образовывать как линейные, так и разветвленные цепи. Например, стероидный сапонин диосцин (диоскорея ниппонская – Dioscorea nipponica, якорцы стелющиеся – Tribulus terrestris) состоит из агликона диосгенина, к которому присоединяется разветвленная триоза.

Стероидные сапонины встречаются редко, преимущественно в растениях тропического климата. В семействах диоскорейных, норичниковых,

1

спаржевых, амариллисовых стероидные сапонины часто встречаются совместно с кардиотоническими гликозидами (наперстянка, ландыш и др.). Тритерпеновые сапонины имеют общую формулу (С5Н8)6 и, в зависимости от количества колец в структуре агликона, делятся на пентациклические и тетрациклические.

а) Тетрациклические - содержат в структуре агликона 4 кольца и подразделяются на производные даммарана (даммарандиол), циклоартана (циклоартенол), зуфана. Соединения подобного строения обнаружены в женьшене (Panax ginseng), заманихе высокой (Oplopanax elatus), березе

(Betula spp.).

б) Пентациклические - содержат в структуре агликона 5 колец. Среди этой группы выделяют производные урсана (альфа-амирин), олеанана (бета- амирин), лупана (лупеол), гопана. С медицинской точки зрения, наиболее важными являются производные урсана и олеанана, которые отличаются друг от друга расположением заместителей – метильных (-СН3) групп в положениях 19 и 20 кольца Е.

Тритерпеновые сапонины могут быть нейтральными и кислыми. Кислотные свойства обусловлены наличием карбоксильных групп сапогенина и углеводной части молекулы. Гидроксильные группы могут быть ацилированы уксусной, тиглиновой, пропионовой, ангеликовой и другими кислотами.

Углеводная часть тритерпеновых сапонизидов может содержать от 1 до 11 моносахаридов (глюкоза, галактоза, рамноза, арабиноза, фруктоза, глюкуроновая и галактуроновая кислоты). Она может быть линейной и разветвленной (например, у аралозидов - сапонинов аралии высокой).

Распространение сапонинов в растительном мире, локализация в растениях. Влияние условий обитания и онтогенеза на накопление сапонинов

В растительном мире более широко распространены тритерпеновые сапонины. Они обнаружены в растениях почти 70 семейств. Наиболее богаты тритерпеновыми сапонинами представители семейств аралиевых (Araliaceae),

гвоздичных (Caryophyllaceae), синюховых (Polemoniaceae), бобовых (Fabaceae), истодовых (Polygalaceae), сложноцветных (Asteraceae),

губоцветных (Lamiaceae) и др.

Стероидные сапонины встречаются значительно реже и обнаружены, главным образом, в растениях семейств диоскорейных (Dioscoreaceae), лилейных (Liliaceae), норичниковых (Scrophulariaceae), парнолистниковых

(Zygophyllaceae), лютиковых (Ranunculaceae), амариллисовых

(Amaryllidaceae). Стероидные сапонины часто сопровождают в растениях кардиотонические гликозиды (виды наперстянки, ландыша, адонис весенний).

Растения, накапливающие тритерпеновые сапонины, не содержат стероидные, и наоборот.

2

В растениях сапонины обычно находятся в клеточном соке почти всех органов в растворенном виде.

Содержание сапонинов колеблется в широких пределах и может достигать 30 % и более. В этом случае сапонины кристаллизуются в виде бесцветных бесформенных глыбок и могут быть видны под микроскопом.

Физические, химические и биологические свойства сапонинов

Физические свойства. Сапонины - бесцветные или желтоватые аморфные вещества.

Оптически активны.

Гликозиды растворимы в воде. Растворимость увеличивается с возрастанием количества моносахаридов в углеводной цепи. В разведенных (60-70 %) спиртах растворяются на холоду; в более крепких (80-90 %) спиртах - только при нагревании, а при охлаждении выпадают в осадок.

Нерастворимы в органических растворителях (ацетон, хлороформ, бензол). Свободные сапогенины не растворяются в воде и хорошо растворимы в органических растворителях.

В зависимости от рН водных извлечений сапонины делят на:

нейтральные - стероидные и тетрациклические тритерпеновые сапонины;

кислые – пентациклические тритерпеновые сапонины. Их кислотность обусловлена наличием карбоксильных (-СООН) групп в структуре агликона или присутствием уроновых кислот в углеводной цепи.

Специфическим свойством сапонинов является их способность снижать поверхностное натяжение жидкостей (воды) и давать при встряхивании стойкую обильную пену.

Химические свойства обусловлены структурой агликона, наличием отдельных функциональных групп, а также присутствием гликозидной связи.

Сапонины гидролизуются под влиянием ферментов и кислот. Производные кислот олеаноловой и глицирретиновой гидролизуются под воздействием щелочей.

При взаимодействии с кислотными реагентами (сурьмы (III) хлорид, сурьмы (V) хлорид, железа (III) хлорид, кислота серная концентрированная и др.) образуют окрашенные продукты.

Кислые сапонины образуют нерастворимые комплексы с солями тяжелых металлов (Ва, Рb, Cu).

Сапонины способны образовывать комплексы с белками, стеринами, липидами, фенольными соединениями.

Сапонины, имеющие в своей основе стероидное ядро, вступают в специфическую реакцию Либермана–Бурхарда.

Биологические свойства.

Сапонины обладают гемолитической активностью. Они способны растворять

3

липидную часть оболочки эритроцитов. В результате этого оболочка из полупроницаемой становится проницаемой. Гемоглобин свободно поступает в плазму крови и растворяется в ней. Образуется красный прозрачный раствор - «лаковая» кровь.

Гемолитической активностью обладают только гликозиды. В связи с этим сапонины не применяются для внутривенного введения, т.к. вызывают анемию. При приеме внутрь, после гидролиза в желудочно-кишечном тракте до агликонов, сапонины теряют гемолитическую активность.

Гемолиз эритроцитов вызывают не все сапонины. Этим свойством не обладают сапонины солодки.

Сапонины токсичны для холоднокровных животных (рыбы, лягушки, круглые черви). Они нарушают функцию жабр, которые являются не только органом дыхания, но и регулятором солевого осмотического давления в организме. Сапонины парализуют или вызывают гибель холоднокровных животных даже в больших разведениях (1:1 000000).

Агликоны сапонинов для холоднокровных животных не токсичны.

Оценка качества сырья, содержащего сапонины. Методы анализа

Наличие сапонинов в лекарственном растительном сырье можно установить при помощи качественных реакций, которые проводят непосредственно с сырьем или с водным извлечением из него.

Качественные реакции на сапонины основаны на их физических, химических и биологических свойствах.

Общих методов количественного определения сапонинов в лекарственном растительном сырье нет. Чаще всего используют методы:

1.Потенциометрический метод. Метод основан на определении изменения электродвижущей силы (ЭДС) в результате титрования. Метод используется для определения суммы аралозидов в корнях аралии маньчжурской (а. высокой).

2.Спектрофотометрический метод. Метод основан на способности сапонинов и их окрашенных комплексов поглощать монохроматический свет при определенной длине волны.

3.Гравиметрический метод - определение экстрактивных веществ. Метод основан на определении сухого остатка после высушивания суммы веществ,

Особенности сбора, сушки и хранения сырья, содержащего сапонины

Заготовку сырья, содержащего сапонины, проводят в период их максимального накопления по правилам заготовки гликозидсодержащего сырья. Особенностями заготовки и сушки являются:

Хранится сырье по общему списку, сроки хранения индивидуальны для каждого вида сырья.

При переработке сапонинсодержащего сырья следует принимать меры предосторожности, поскольку при вдыхании возможно возникновение аллергических реакций.

4

Лекарственное растительное сырье, содержащее стероидные сапонины КОРНЕВИЩА С КОРНЯМИ ДИОСКОРЕИ НИППОНСКОЙ –

RHIZOMATA CUM RADICIBUS DIOSCOREAE NIPPONICAE Диоскорея ниппонская – Dioscorea nipponicaMakino

Сем.диоскорейные - Dioscoreaceae

Другие названия: диоскорея японская

Ботаническая характеристика. Травянистое многолетнее растение - двудомная лиана: вьющиеся стебли могут быть длиной 5-7 м и более. Корневище горизонтальное, толстое, до 3 см в диаметре, разветвленное, с многочисленными тонкими и жесткими корнями, длиной до 1,5 м. Листья очередные, черешковые, широкояйцевидные с сердцевидным основанием, жилкование дугонервное. Нижние листья семилопастные, с короткими боковыми лопастями и более вытянутой крупной заостренной средней; верхние листья трех- и пятилопастные или с почти не выраженными лопастями. Цветки раздельнополые, мелкие, невзрачные, с простым шестираздельным желтовато-зеленым околоцветником, собраны в пазушные редкие кисти. Плод – трехгнездная широкоэллипсоидальная коробочка с тремя широкими перепончатыми крыльями на ребрах, семена плоские, крылатые. Цветет в июле - августе, семена созревают в августе - октябре.

Распространение. Диоскорея ниппонская – дальневосточный вид. Широко распространена в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области. Проводятся работы по введению этого растения в культуру.

Местообитание. Изреженные широколиственные и смешанные леса, лесные поляны, опушки, долины рек, ручьев и стариц; часто растение встречается на местах вырубок, пожаров, на старых залежах.

Заготовка. Сырье собирают в течение всего вегетационного периода, начиная с конца апреля и до глубокой осени, но для восстановления зарослей корневища с корнями лучше собирать в сентябре – ноябре (после созревания семян), когда они достигают максимальных размеров, хотя содержание диосцина несколько снижается.

Охранные мероприятия. Необходимо оставлять примерно ⅓ встречающихся на участке растений для возобновления зарослей. Не подлежат заготовке экземпляры высотой менее 1 м, на место выкопанных растений рекомендуется высеять семена или закопать кусочки корневищ. Повторная заготовка на одном и том же участке возможна лишь через 20 лет. Сушка. Оптимальной считается сушка в сушилках при температуре до 50 °С. Предварительно сырье подвяливают под навесами или на токах. Качественное сырье получается также при сушке на хорошо вентилируемых чердаках, где его раскладывают слоем до 10 см и периодически перемешивают. Допускается сушка на солнце.

Химический состав. Корневища с корнями диоскореи ниппонской содержат

5

до 8% стероидных сапонинов. Главные из них - протодиосцин, протограциллин и

диосцин (2,2%), наиболее высокое содержание отмечено в фазу бутонизации. Агликоном этих соединений является диосгенин. Диосгенин может служить сырьем для синтеза кортикостероидных гормональных препаратов (кортизона и прогестерона). В корневищах диоскореи ниппонской обнаружены также крахмал и жирное масло.

Применение. Стероидные сапонины диоскореи ниппонской тормозят развитие атеросклероза, артериальной гипертензии, предупреждают судороги, снижает адгезивно-агрегационную способность тромбоцитов. Настой и экстракты стимулируют моторную и секреторную деятельность желудочно-кишечного тракта, тормозят всасывание холестерина из кишечника.

Препарат «Полиспонин» применяют в комплексной терапии при общем, церебральном и коронарном атеросклерозе в качестве гипохолестеринемического средства, как в начальных стадиях атеросклероза (для профилактики), так и при выраженных формах заболевания. Ранее использовались корневища с корнями диоскореи кавказской (Dioscorea caucasicaLipsky) для получения препарата «Диоспонин» аналогичного действия.

Лекарственные средства.

1.Диоскореи ниппонской корневища с корнями, сырье. Сырье для получения препарата «Полиспонин».

2.Полиспонин, таблетки по 0,1 г (сумма стероидных сапонинов). Антиатеросклеротическое средство.

Другие виды. Диоскорея кавказская (Dioscorea caucasicaLipsky) -

многолетняя двудомная травянистая лиана с побегами длиной до 2,5-3,5 м. Корневище горизонтальное, толстое, длинное. Нижние листья мутовчатые, 6-

15см длиной, верхние - очередные или супротивные, сердцевиднояйцевидные, заостренные, цельные, снизу густо опушенные. Цветки мелкие, зеленоватые, в простых пазушных колосовидных кистях. Плод - округлая, трехгранная трехгнездная коробочка. Семена с крылом, окружающим семя со всех сторон, почти одинаково широким по всей окружности. Цветет в мае - июне, плодоносит в сентябре. Диоскорея кавказская - эндемичное растение Кавказа, встречается в основном в западной части Закавказья (Абхазия и Адлерский район Краснодарского края), в нижнем лесном поясе. Занесена в Красную книгу СССР. Ввиду ограниченных природных ресурсов в настоящее время не используется.

Перспективным видом является диоскорея дельтовидная (Dioscorea deltoideaWall.) как источник диосгенина, на основе которого можно получать кортикостероидные гормональные препараты. Родина – Индия, Китай, Индокитай, но диоскорея дельтовидная хорошо растет и плодоносит в условиях культуры даже в климатических условиях Подмосковья. Перспективна для промышленного получения культуры тканей.

6

ТРАВА ЯКОРЦЕВ СТЕЛЮЩИХСЯ – HERBA TRIBULI TERRESTRIS

Якорцы стелющиеся – Tribulus terrestris L.

Сем. парнолистниковые - Zygophyllaceae

Ботаническая характеристика. Однолетнее травянистое растение с тонким прямым корнем и распростертыми по земле, от основания ветвистыми стеблями длиной 10-60 (120) см. Листья супротивные, парноперистосложные с 6-8 парами мелких продолговатых листочков, длиной 3-8 см, шириной 1,5-2 см. Цветки расположены в пазухах листьев на коротких цветоножках, одиночные, немногочисленные, мелкие, до 1,2 см диаметром, с желтоватым венчиком. Околоцветник двойной, правильный, пятичленный, тычинок 10, гинецей ценокарпный из 5 сросшихся плодолистиков. Плод распадается при созревании на 5 звездчато расположенных угловатых «плодиков», несущих на спинке 4 длинных, твердых и острых шипа, а также многочисленные бугорки и шипики. В благоприятных условиях растение цветет и плодоносит с весны до заморозков.

Распространение. Произрастает в сухих степях на юге европейской части страны и Западной (Алтай) и Восточной (Даурия) Сибири, на Кавказе. Вид особенно обилен в Средней Азии и в центральных районах Тувы.

Растет в сорных местах по пустырям, вдоль дорог, в долинах рек, часто на песчаных почвах, как сорняк бахчевых культур, на песчаных пляжах и ракушечниках, по обочинам шоссе и железнодорожным насыпям. Якорцы хорошо растут в культуре.

Заготовка. Траву заготавливают в течение всего лета. Выдергивают растения с корнями или отрубают надземную часть близ поверхности почвы, оставляя корни в земле.

Охранные мероприятия. На одних и тех же массивах возможна заготовка в течение нескольких лет подряд, так как в связи с разновременным и продолжительным их плодоношением часть плодов успевает созреть и осыпаться до начала заготовок сырья.

Сушка. Раскладывают траву рыхлым слоем не толще 20 см на бумаге или ткани. Можно сушить в сушилках.

Заготовку необходимо проводить в рукавицах, так как колючие плоды растения легко впиваются в кожу, травмируя ее.

Химический состав. Трава якорцев содержит стероидные сапонины (триллин, диосцин, грациллин, протодиосцин и др.), флавоноиды, алкалоиды и дубильные вещества. Трава используется для получения препарата «Трибуспонин».

Хранение. Хранят в сухих, хорошо проветриваемых помещениях.

Фармакотерапевтическая группа. Гиполипидемическое,

гипохолестеринемическое, гипотензивное средство.

Применение. Трибуспонин применяют с профилактической и лечебной целью при атеросклерозе, ишемической болезни сердца и гипертонической

7

болезни. Лечение трибуспонином больных атеросклерозом наиболее эффективно при высоком содержании липопротеинов низкой плотности. При лечении трибуспонином больных атеросклерозом на фоне гипертонической болезни отмечают нормализацию сна, уменьшение или прекращение головной боли, шума в ушах, понижение артериального давления. Трибуспонин влияет на сердечно-сосудистую систему: замедляет сердечные сокращения, усиливает сократительную способность миокарда, удлиняет диастолу сердца, улучшает коронарное кровообращение, понижает артериальное давление, расширяет кровеносные сосуды. Трибуспонин обладает антикоагулянтными свойствами, замедляет время свертывания крови и снижает протромбиновый индекс. У больных сахарным диабетом на фоне атеросклероза трибуспонин в комплексе с сахароснижающими препаратами положительно влияет на показатели липидного и углеводного обмена. Трибуспонин применяют также при облитерирующем атеросклерозе сосудов конечностей.

Лекарственные средства.

1.Якорцев стелющихся трава, сырье. Сырье для получения препарата «Трибуспонин».

2.Трибуспонин, таблетки по 0,1 г (сумма стероидных сапонинов). Антиатеросклеротическое средство.

Лекарственное растительное сырье, содержащее тритерпеновые сапонины

КОРНИ АРАЛИИ МАНЬЧЖУРСКОЙ – RADICES ARALIAE

MANDSHURICAE

Аралия высокая (а. маньчжурская) – Aralia elata (Miq.) Seem. (A. mandshuricaRupr. et Maxim.)

Сем. аралиевые - Araliaceae

Другие названия: шип-дерево, чертово дерево Ботаническая характеристика. Небольшое, быстро растущее деревце высотой 3-6 м с поверхностной корневой системой. По внешнему виду напоминает пальму, так как тонкий, прямой, неветвистый ствол, густо усеянный короткими крепкими шипами, только на верхушке несет тесно сближенные и горизонтально распростертые длинночерешковые дважды и трижды перистосложные листья до 1 м длиной. Цветки мелкие, желтоватобелые, образуют простые зонтиковидные соцветия, собранные в несколько длинных густых метелок длиной до 45 см. Плод – шаровидная сочная ценокарпная костянка сине-черного цвета с 5 косточками. Цветет в июне - августе, плоды созревают в октябре. Из-за наличия колючих шипов на стволе и листьях аралию в народе называют «чертово дерево».

Распространение. Северо-Восточный Китай, Корея; в России - только на Дальнем Востоке (Приморье и Приамурье, острова Сахалин, Шикотан и Кунашир). Произрастает на богатых, хорошо увлажненных почвах в подлеске

8

кедрово-широколиственных лесов, на полянах, вырубках, гарях, на лесосеках, предпочитает осветленные места. Растет одиночно или образует заросли, пригодные для заготовки сырья.

Заготовка. При заготовке следует использовать лишь 5-15-летние экземпляры растений. Корни выкапывают весной до распускания листьев (апрель – первая половина мая) или осенью, начиная с сентября, тщательно отмывают от земли и режут на куски. Отбирают корни не толще 3 см.

Охранные мероприятия. При заготовке сырья один корень, отходящий радиально от ствола, нужно оставлять в почве. В дальнейшем находящиеся на нем придаточные почки обеспечат восстановление зарослей аралии. Кроме того, рекомендуется посадка на место уничтоженного экземпляра корневого черенка длиной около 10 см и диаметром 1-3 см.

Сушка. В сушилках с искусственным обогревом при температуре 50-60°С или в хорошо проветриваемых помещениях, а в сухую погоду – на открытом воздухе.

Химический состав. В корнях, главным образом в коре корней, содержатся тритерпеновые пентациклические сапонины группы бета-амирина, производные кислоты олеаноловой – аралозиды А, В и С (до 11-12%). Отличаются они строением углеводной части. Преобладает аралозид А, который представляет собой триозид, содержащий по одному остатку глюкозы, арабинозы и глюкуроновой кислоты. Корни содержат также эфирное масло, смолы, микроэлементы.

Аралозиды содержатся также в коре стволов (2,8-4,7%), которые могут быть дополнительным сырьевым источником их получения.

Хранение. На складе сырье хранят в мешках, в сухом, прохладном, защищенном от света месте.

Лекарственные средства.

1.Аралии маньчжурской корни, сырье. Сырье для получения настойки и препаратов «Сапарал» и «Сафинор».

2.В составе противодиабетического сбора «Арфазетин».

3.Аралии настойка (настойка (1:5) на 70% этаноле). Тонизирующее, адаптогенное средство.

4.Сапарал, таблетки по 0,05 г (сумма аммонийных солей аралозидов А, В и С). Тонизирующее, адаптогенное средство.

Применение. Настойку аралии применяют при астенических состояниях и неврастенических реакциях больных, перенесших черепно-мозговую травму, инфекционные болезни; при психастении после длительных, эмоциональных и физических перегрузок; при церебральном атеросклерозе; при нетяжелых астенодепрессивныхсостояниях; при импотенции. Препараты из аралии не рекомендуется принимать в вечернее время. Эффект препаратов аналогичен действию препаратов женьшеня. Противопоказания к приему препаратов аралии высокой: повышенная возбудимость, бессонница, гипертоническая болезнь, эпилепсия.

9

КОРНИ ЖЕНЬШЕНЯ – RADICES GINSENG

Женьшень – Panax ginseng С.А. Меу. Сем.аралиевые - Araliaceae

Другие названия: женьшень настоящий, панакс женьшень, корень жизни

Ботаническая характеристика. Многолетнее травянистое растение до 80 см высотой, достигающее возраста 50-70 лет и более. Имеет сочный стержневой корень, дающий, как правило, один надземный стебель, на верхушке которого расположена мутовка из 4-5 листьев. Листья длинночерешковые, 3- 5-пальчатосложные, листочки эллиптические, заостренные, по краю мелко двоякопильчатые. Два нижних листочка значительно меньше остальных. Из центра листовой мутовки выходит длинный цветонос, заканчивающийся простым зонтиком, несущим мелкие зеленоватые пятичленные невзрачные цветки. Плод - ярко-красная сочная ценокарпная костянка с двумя семенами. Костянки тесно прижаты друг к другу, образуют «красный шар», хорошо заметный осенью среди зеленой листвы. Цветет в июне - июле, плоды созревают в августе. Размножается семенами.

Распространение. В диком виде произрастает в России на Дальнем Востоке, в уссурийской тайге – в Приморском и на юге Хабаровского края; растет также в Китае, Корее, Японии. В глухих горных кедровых и смешанных лесах, преимущественно на северных затененных склонах, в зарослях папоротников и кустарников. Тенелюбивое растение, поэтому не растет в разреженных лесах с широким доступом солнечного света. Растет одиночными экземплярами.

Проводятся работы по культивированию женьшеня в Приморском крае, на Северном Кавказе и в других районах России.

Заготовка. Заготовка корней дикорастущего женьшеня производится по лицензиям специалистами («искателями женьшеня») осенью, в период, когда его легче обнаружить среди других растений.

Сбор молодых корней массой менее 10 г не разрешен. Хотя и редко, но встречаются экземпляры массой 300-400 г от старых, 100-200-летних растений. В настоящее время женьшень возделывается в Китае, Японии и более широко в Корее, где эта отрасль лекарственного растениеводства играет значительную роль в экономике страны. В России выращивается в специализированном хозяйстве «Женьшень» в Приморском крае. Культура женьшеня весьма трудоемка. Максимальная масса корней 5-6-летнего возраста 30,0 г и более. Корни собирают на плантациях от растений в возрасте 5-8 лет.

Разработана промышленная биотехнология культуры тканей женьшеня. Сушка. В зависимости от использования корни сохраняют в свежем виде (сырье идет на экспорт) или высушивают на солнце или в сушилках при температуре около 50ºС.

Химический состав. Изучением химического состава корней женьшеня в основном занимались ученые нашей страны и Японии. Корни содержат

10