- •1. Характеристика нейрогуморального регуляторного механизма как функциональной системы и его нарушения при эндокринной и неэндокринной патологии.

- •2. Нарушения гипоталамо-гипофизарной регуляции функции желез внутренней секреции. Повреждение механизма саморегуляции в нейроэндокринной системе.

- •3. Транс- и парагипофизарные механизмы регуляторных расстройств.

- •4. Первичные нарушения синтеза гормонов в периферических эндокринных железах. Генетически обусловленные дефекты биосинтеза гормонов.

- •5. Периферические (внежелезистые) формы эндокринных расстройств нарушения связывания, утилизации и метаболизма гормонов. Изменения реактивных свойств гормональных рецепторов.

- •6. Патология гипоталамо-аденогипофизарной системы. Парциальная и тотальная гипо- и гиперфункция передней доли гипофиза.

- •7. Патология гипоталамо-нейрогипофизарной системы.

- •8. Патология коры надпочечников. Парциальная и тотальная гиперфункция.

- •9. Гиперкортизолизм. Этиология, патогенез, основные проявления.

- •10. Альдостеронизм. Этиология, патогенез, основные проявления.

- •11. Адреногенитальные синдромы. Этиология, патогенез, основные проявления.

- •12. Острая и хроническая недостаточность коры надпочечников.

- •1. Гипертиреоз. Этиология, патогенез, основные проявления.

- •2. Гипотиреоз. Этиология, патогенез, основные проявления.

- •3. Патология околощитовидных желез: гипер- и гипопаратиреоз. Этиология, патогенез, основные клинико-лабораторные проявления.

- •1. Этиология сахарного диабета.

- •2. Типы спонтанного сахарного диабета.

- •3. Основные возможные клинико-лабораторные проявления сахарного диабета (тип 1).

- •4. Основные клинико-лабораторные проявления сахарного диабета, обусловленные нарушениями углеводного обмена.

- •5. Основные клинико-лабораторные проявления сахарного диабета, обусловленные нарушениями белкового обмена.

- •6. Основные клинико-лабораторные проявления сахарного диабета, обусловленные нарушениями липидного обмена.

- •7. Механизмы формирования, приобретенного иммунодефицитного состояния при сахарном диабете.

- •8. Механизм формирования атеросклероза при сахарном диабете.

- •9. Особенности диабета в детском и юношеском возрасте.

- •10. Патогенез диабетической комы.

- •11. Осложнения сахарного диабета.

- •12. Общие принципы лечения сахарного диабета.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИИ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ И ИХ НАРУШЕНИЯ

1. Характеристика нейрогуморального регуляторного механизма как функциональной системы и его нарушения при эндокринной и неэндокринной патологии.

Выработка всех гормонов регулируется гипоталамусом. Это осуществяется посредством выделения гипоталамусом релизинг факторов: статины и либерины. Статины тормозят выработку гормонов гипофизом, либерины стимулируют выделение тропных гормонов.

У гипофиза имеется 3 зоны: аденогипофиз (передняя доля), промежуточгая и нейрогипофиз (задняя доля).

Патология гипофиза:

1) гипопитуитаризм

Гипопитуитаризм — эндокринное заболевание, обусловленное полным выпадением или снижением секреции одного или более гормонов передней доли гипофиза.

2) гиперпитуитаризм

Гиперпитуитаризм — гиперфункция гипофиза, характеризующаяся повышенным образованием гормонов (всех или некоторых). В большинстве случаев является результатом опухоли аденогипофиза или его повреждения при интоксикациях и инфекциях.

2. Нарушения гипоталамо-гипофизарной регуляции функции желез внутренней секреции. Повреждение механизма саморегуляции в нейроэндокринной системе.

Гипоталамус и гипофиз рассматриваются в настоящее время как единый функциональный комплекс.

Патология гипоталамо-гипофизарных взаимоотношений включает врожденные и приобретенные расстройства.

1) В основе врожденных расстройств лежат генетические нарушения ферментативных систем, необходимых для синтеза гормонов.

2) Среди приобретенных этиологических факторов следует назвать нейроинфекцию, черепно-мозговую травму, опухоли, кровоизлияния.

Кроме того, важным этиологическим фактором расстройств являются рефлекторные и психогенные влияния, а также расстройства обратной связи, связанные с гипер- или гипофункцией надпочечников, щитовидной и половых желез, или расстройствами рецепции клеток-мишеней.

В основе патогенеза расстройств гипоталамо-гипофизарных взаимоотношений лежит изменение синтеза и секреции гормонов и их эффектов.

Симптоматика нарушений гипоталамо-гипофизарных взаимоотношений многообразна, но в целом можно выделить две группы:

1) Первая группа связана с гипер- и гипофункций таких периферических желез, как надпочечники, щитовидная и половые железы и обусловлена расстройствами систем: гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой, гипоталамо-гипофизарно-щитовидной и гипоталамо-гипофизарно-половой.

2) Вторая группа симптомов обусловлена расстройствами различных видов обмена, вегетативной регуляции сердечно-сосудистой и других систем, ожирением и получила название диэнцефального синдрома.

При патологии гипофиза основные проявления обусловлены избыточной или недостаточной секрецией гормонов. Изолированное нарушение встречается редко. Чаще наблюдаются сочетанные изменения синтеза и секреции гормонов.

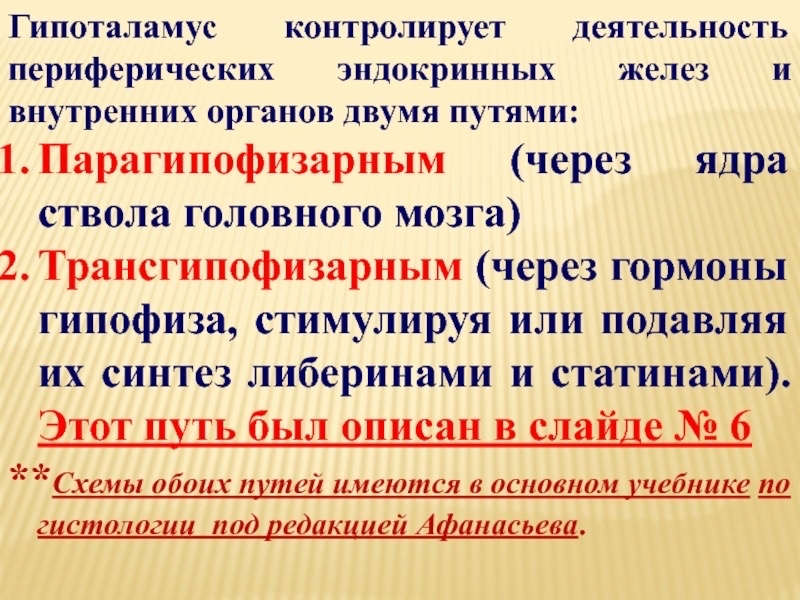

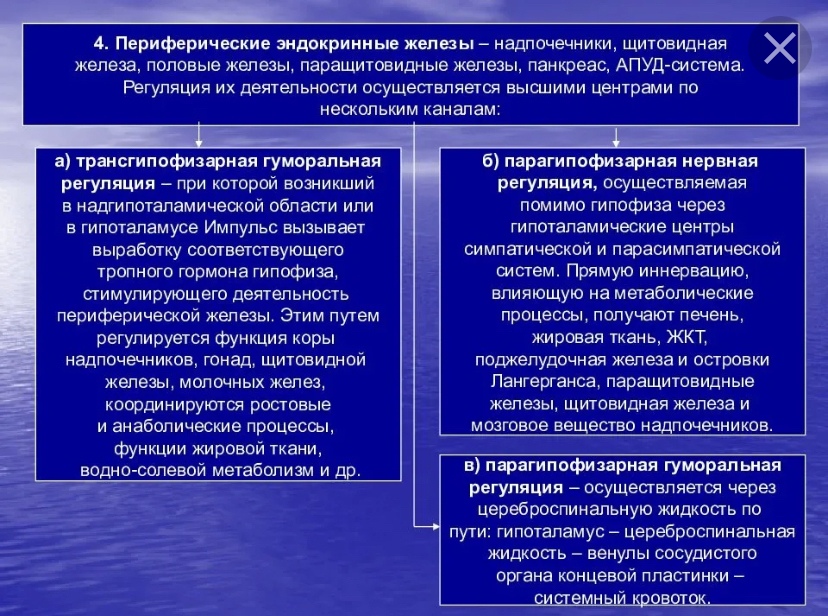

3. Транс- и парагипофизарные механизмы регуляторных расстройств.

Транс- и парагипофизарные механизмы регуляторах расстройств:

1. Нарушение трансгипофизарной регуляции. Трансгипофизарная регуляция является основной для щитовидной, половых и коры надпочечных желез.

Избирательное нарушение образования в гипоталамусе того или иного либерина, а возможно и усиление образования статина, приводит к нарушению образования соответствующего тропного гормона в аденогипофизе. Так, например, недостаточное образование гонадолиберинов вызывает сокращение продукции гонадотропных гормонов, снижение выработки тиреолиберина, торможение продукции тиреотропного гормона и т.д.

2. Нарушение парагипофизарной регуляции. Парагипофизарный путь является главным образом нервно-проводниковым. Через этот путь осуществляется секреторное, сосудистое и трофическое влияние центральной нервной системы на функцию желез внутренней секреции. Для мозгового слоя надпочечников, островков Лангерганса и паращитовидных желез это важнейший путь регуляции. В функции других желез играют важную роль оба пути регуляции. Так, например, функция щитовидной железы определяется не только выработкой тиреотропного гормона (ТТГ), но и симпатической импульсацией.