- •1. Б1.0.22.02 Теория эволюции

- •1. Предмет, цель и содержание эволюционного учения. История развития эволюционных идей (Аристотель, ж.Б. Ламарк, к. Линней, ж. Кювье).

- •2. Представления ч. Дарвина об органической эволюции.

- •4. Возникновение жизни на земле, хронология жизни. Пути эволюции растений.

- •5. Пути эволюции животных. Основные черты живого организма. Уровни организации жизни на земле.

- •6. Изменчивость (понятие). Виды изменчивости (наследственная, ненаследственная).

- •7. Мутации (понятие), типы мутаций, встречаемость мутаций в популяциях. Мутационный процесс как фактор эволюции.

- •9. Понятие "естественный отбор". Формы естественного отбора в популяциях. Половой отбор. Индивидуальный и групповой отбор. Творческая роль естественного отбора.

- •10. Понятие "адаптация". Классификация адаптаций.

- •По взаимодействию организмов:

- •По происхождению:

- •По эволюционному масштабу:

- •11. Критерии биологического вида. Формулировка понятия "вид". Структура вида. Вид как этап эволюционного процесса. Основные пути видообразования.

- •12. Филогенез. Формы филогенеза.

- •Первичные:

- •Вторичные:

- •13. Онтогенез. Общие представления об онтогенезе. Эволюционный прогресс.

- •14. Антропогенез. Основные этапы антропогенеза.

- •15. Современные направления в эволюционном учении.

- •16. Эволюция биогеоценозов.

- •17. Эволюционное учение и сохранение окружающей среды.

- •2. Б1.0.23.01 Экология животных

- •1. Предмет и методы экологии, Разделы экологии. Классификация факторов среды.

- •1. Общая экология:

- •2. Климат как фактор среды. Климатические пояса земного шара.

- •3. Свет, как фактор среды. Географическое, сезонное и суточное изменение фактора, Сигнальное значение фактора.

- •4. Пластичность и экологическая валентность вида. Эврибионтность и стенобионтность. Закон минимума Либиха. Понятие лимитирующего фактора.

- •5. Температура как фактор среды. Классификация животных по отношению к температуре.

- •6. Влажность как экологический фактор.

- •7. Биотические факторы среды. Отношения паразит - хозяин. Отношение хищник - жертва, взаимные адаптации. Типы отношений между различными видами.

- •8. Влияние снежного покрова на жизнь животных.

- •9. Пищевая специализация у животных. Морфологические и экологические адаптации к разным типам питания.

- •10. Вид как экологическая система. Внутривидовая структура.

- •12. Биоценоз, биогеоценоз, биотоп. Экосистема и биоценоз. Цепи питания в биоценозах.

- •13. Межвидовые отношения в сообществах - симбиоз, комменсализм, конкуренция. Экологические пирамиды. Трансформация потока энергии на разных трофических уровнях.

- •14. Основные функциональные блоки экосистемы. Круговорот веществ. Динамические процессы в биоценозах.

- •15. Понятие сукцессия, сукцессионные ряды в биоценозах (популяциях), климаксные сообщества.

- •16. Биосфера, структура биосферы, роль живых организмов в формировании биосферы. Биосфера как экологическая система.

- •17. Вода как среда жизни, основные жизненные формы гидробионтов. Влияние абиотических факторов.

- •18. Почва как среда жизни. Адаптации животных к обитанию в почве. Роль животных в почвообразовании.

- •3. Б1.0.27 Заповедное дело

- •1. Биологические основы охраны природы. Сохранение биоразнообразия как необходимое условие устойчивого развития природных сообществ.

- •2. Территориальная охрана, как самая эффективная форма сохранения биоразнообразия. Биологические проблемы, возникающие при территориальной охране.

- •3. Заповедное дело как раздел охраны природы. История заповедного дела.

- •5. Типы оопт, принципы выделения особо охраняемых природных территорий, их цели, задачи и принципы функционирования.

- •6. Основы проектирования оопт. Районирование территории, проектирование мониторинговых площадок и маршрутов, сроки проведения наблюдений.

- •8. Охраняемые природные территории стран снг (Украина, Беларусь, Казахстан, страны Средней Азии и Закавказья).

- •9. Формы территориальной охраны природы в разных странах мира.

- •10. Международное сотрудничество в области охраны природы: законодательные акты, организации и формы охраны.

- •4. Б1.О.33 Зоокультура

- •1. Что такое зоокультура: цели и задачи. Хозяйственное значение зоокультуры. Значение зоокультуры в современном природопользовании и охране природы.

- •3. Ресурсы моллюсков. Представители, систематическое положение, биология, значение. Особенности культивирования.

- •4. Ресурсы раков. Представители, биология, значение. Особенности культивирования.

- •5. Направления практического использования насекомых. Представители, систематическое положение, биология, значение. Особенности культивирования.

- •6. Направления хозяйственного использования рыб. Рыборазводные мероприятия. Техника и технология разведения рыб.

- •7. Герпетокультура, Направления практического использования земноводных и пресмыкающихся.

- •8. Дичеразведение охотничье-промысловых птиц. Представители, биология, ареал, практическое значение и разведение.

- •9. Ловчие птицы. Биология и особенности их использования, содержания и разведения.

- •2. Использование ловчих птиц

- •3. Условия содержания ловчих птиц

- •4. Разведение ловчих птиц

- •10. Представители грызунов - объекты декоративного, лабораторного и промышленного разведения. Систематическое положение, биология, значение.

- •1. Систематическое положение грызунов

- •2. Биологические особенности

- •3. Направления использования

- •3.1. Лабораторное разведение

- •3.2. Промышленное разведение

- •3.3. Декоративное разведение

- •4. Условия содержания

- •5. Биологическое и хозяйственное значение

- •11. Особенности клеточного пушного звероводства.

- •2. Биологические особенности пушных зверей

- •3. Особенности содержания в клетках

- •4. Кормление

- •5. Разведение и племенная работа

- •6. Забой и первичная обработка шкур

- •12. Биология, хозяйственное значение и особенности разведения полорогих.

- •13. Биология, хозяйственное значение и особенности разведения оленей. Пантовое оленеводство.

- •14. Ресурсы зайцеобразных. Представители, систематическое положение, биология, значение. Особенности разведение зайцеобразных.

- •5. Б1.В.02 Зоогеография

- •2. Связь с систематикой животных

- •3. Связь с палеонтологией

- •2. Биологический вид, его критерии. Видообразование аллопатрическое и симпатрическое.

- •3. Ареал, как главный предмет зоогеографии. Распределение видов внутри ареала. Формы ареала, центры происхождения видов и центры их современного расселения.

- •4. Понятия «эндемик», «автохтон», «абориген», «переселенец», «реликт». Случайное и нормальное расселение животных. Физические и биологические преграды в расселении.

- •5. Понятие «фауна». Господствующие теории происхождения современных фаун; теория постоянства материков, теория мостов суши, теория материкового дрейфа, теория оттесненных реликтов.

- •6. Принципы зоогеографического районирования.

- •2. Неоарктическая область

- •9. Фаунистическая характеристика биогеграфических зон России и сопредельных территорий.

- •10. Роль человека в формировании фаун зоогеографических областей. Зоогеография и конвенция по сохранению биоразнообразия.

- •11. Арктические пустыни, особенности животного населения.

- •12. Тундры, летнее и зимнее население.

- •13. Таежная зона, Европейская и сибирская тайга (высотные пояса в горах таежной зоны).

- •14. Лесная зона, особенность распространения широколиственных лесов в связи с деятельностью человека.

- •15. Степная зона. Уничтожение и трансформация степной растительности в процессе сельскохозяйственного производства.

- •16. Зона пустынь, фауна и население.

- •17. Горные районы: Кавказ, горы Средней Азии, Урал, Алтай, Саяны, Горные хребты Дальнего Востока. Трофейные животные горных районов.

- •6. Б1.В.05 Териология

- •1. Систематика и биология представителей отряда Насекомоядных; биология обыкновенного крота, биология Русской выхухоли, биология куторы.

- •2. Систематика и биология представителей отряда Грызунов: биология ондатры, биология бобра, биология белки, биология Европейского сурка.

- •1. Биология ондатры (Ondatra zibethicus)

- •2. Биология бобра (Castor fiber – речной бобр)

- •3. Биология белки обыкновенной (Sciurus vulgaris)

- •4. Биология европейского сурка (Marmota marmota)

- •1. Биология лося (Alces alces)

- •Волк (Canis lupus)

- •2. Обыкновенная лисица (Vulpes vulpes)

- •3. Песец (Vulpes lagopus)

- •4. Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides)

- •1. Соболь (Martes zibellina)

- •2. Лесная куница (Martes martes)

- •3. Европейская норка (Mustela lutreola)

- •4. Американская норка (Neogale vison)

- •5. Речная выдра (Lutra lutra)

- •6. Калан (Enhydra lutris)

- •Тигр (Panthera tigris)

- •Рысь обыкновенная (Lynx lynx)

- •3. Леопард (Panthera pardus)

- •4. Каракал (Caracal caracal)

- •5. Манул (Otocolobus manul)

- •6. Кавказский лесной кот (Felis silvestris caucasica)

- •7. Дальневосточный лесной кот (Prionailurus bengalensis euptilurus)

- •5. Систематика и биология Ластоногих (биология тюленей, биология нерпы, биология моржа, биология котика, сивуча)

- •1. Обыкновенный тюлень (Phoca vitulina)

- •2. Кольчатая нерпа (Pusa hispida)

- •3. Морж (Odobenus rosmarus)

- •4. Северный морской котик (Callorhinus ursinus)

- •5. Сивуч (Eumetopias jubatus)

- •6. Систематика и биология Китообразных: Грендандский кит, японский кит, нарвал, белуха, касатка, кашалот.

- •1. Гренландский кит (Balaena mysticetus)

- •2. Японский кит (Eubalaena japonica)

- •3. Нарвал (Monodon monoceros)

- •4. Белуха (Delphinapterus leucas)

- •5. Косатка (Orcinus orca)

- •6. Кашалот (Physeter macrocephalus)

- •7. Б1.В.06 Орнитология

- •1. Систематика и биология представителей отряда Курообразные (биология глухаря, тетерева, серой и белой куропаток, рябчика, дикуши, перепела, кеклика, улара, фазана).

- •4. Систематика и биология представителей отряда Журавлеобразные. Особенности биологии журавлей, красавок. Биология коростеля, пастушка, султанки, лысухи. Биология дрофы, стрепета, Джека.

- •5. Систематика и биология представителей отряда Соколообразных. Особенности биологии сконы, орланов, степного орла и беркута. Биология ястребов, коршунов, луней. Биология соколов.

10. Понятие "адаптация". Классификация адаптаций.

Адаптация – процесс приспособления организмов к определённым условиям среды их обитания; возникновение и развитие конкретных морфофизиологических свойств, значение которых зависит условий среды.

Также адаптации – собственно эти свойства: совокупность особенностей строения и функций, которые обеспечивают организмам возможность специфического образа жизни в определённых условиях внешней среды.

Классификации:

По форме проявления: биохимические, морфологические, физиологические, онтогенетические, этологические

По влиянию генотипа: генетические, экологические (высокая зависимость фенотипа от условий среды), эколого-генетические

По взаимодействию организмов:

Индивидуальные - организм адаптирован независимо от других

Внутривидовые (групповые) - признак адаптивный только при наличии определённых признаков у других особей своего вида: совместимость половых органов, брачные ритуалы, забота о потомстве, совместное добывание пищи, социальные структуры и т.д.

Межвидовые (коадаптации) – признак адаптивный только при наличии определённых признаков у особей другого вида: симбиоз, паразитизм, хищник и жертва, строение цветка и его опылителя и т.д.

Пассивные (защитные структуры) и активные (связаны с поведенческими реакциями) - у животных

По происхождению:

Возникающие преадаптивным путём - при изменении условий среды, на базе потенциально полезных, но «нейтральных» в старой среде признаков: например, орган начинает выполнять новую функцию, один вариант из накопившегося разнообразия фенотипов или мутаций вдруг становится полезным)

Комбинативным путём - в результате рекомбинации генетического материала: например, подавление или усиление действия одних генов другими, взаимодействие разных мутаций, затрагивающих один признак

Постадаптивным путём - усовершенствование уже существующих в текущей среде адаптаций

По эволюционному масштабу:

Специализированные – направленные на приспособления к конкретным специфичным условиям среды: приспособления ротового аппарата к конкретной диете, покровительственная окраска в определённых местообитаниях и т.д.

Общие – направленные на приспособление к широкому спектру среды: экзоскелет, костный скелет, форма тела водных животных, наличие глаз, кровеносной системы и т.д.

По характеру возникающих изменений: упрощающие строение системы, усложняющие строение, сохраняющие строения систем и уровень сложности

По длительности сохранения в онтогенезе: кратковременные (на определённом этапе онтогенеза), повторяющиеся (сезонные изменения), постоянные

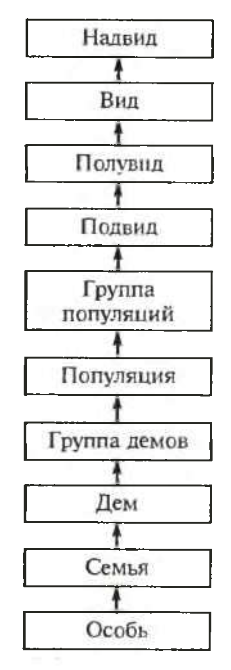

11. Критерии биологического вида. Формулировка понятия "вид". Структура вида. Вид как этап эволюционного процесса. Основные пути видообразования.

Вид — качественный этап процесса эволюции.

Вид — совокупность особей, обладающих общими морфофизиологическими признаками и объединенных возможностью скрещивания друг с другом, формирующих систему популяций, которые образуют общий (сплошной или частично разорванный) ареал; в природных условиях виды обычно отделены друг от друга и представляют генетически устойчивые системы.

Вид также представляет собой систему популяций, формирующих совокупность экологических ниш в соответствующих биогеоценозах. Эта система популяций обладает общей эволюционной судьбой.

Критерии вида:

Морфологический - особи одного вида имеют схожее строение

Цитогенетический – имеют определённый набор хромосом

Молекулярно-биологический – имеют схожее строение ДНК, РНК, белков и др. биологических молекул

Физиолого-биохимический – имеют схожие процессы метаболизма, онтогенеза, размножения и т.д.

Этологический (иногда включают в физиологический) – имеют схожие комплексы поведения

Географический – занимают один конкретный ареал

Экологический – занимают одну конкретную экологическую нишу

Репродуктивный (тоже иногда как часть физиологического) – способны размножаться и производить плодовитое потомство

1)

Полувид

— географическая или экологическая

раса, почти достигнувшая состояния

“молодого вида”, характеризующаяся

достаточной морфофизиологической,

географической, экологической, а в ряде

случаев и репродуктивной особенностями;

1)

Полувид

— географическая или экологическая

раса, почти достигнувшая состояния

“молодого вида”, характеризующаяся

достаточной морфофизиологической,

географической, экологической, а в ряде

случаев и репродуктивной особенностями;

2) Подвид – совокупность фенотипически сходных популяций, населяющих часть ареала вида и морфофизиологически отличных от других популяций;

3) Экотипы — экологические расы, приспособленные к тем или иным условиям и имеющие свои морфофизиологические признаки;

4) Популяция — относительно обособленная на определенной территории группа свободно скрещивающихся особей, способная к длительному существованию, самовоспроизведению и эволюции.

5) Дем (у животных) или биотип (у растений) - недолговечные группы особей, объединенных более тесным генетическим родством, скрещивающиеся между собой.

Вид — центральный и главнейший качественный этап процесса эволюции. Это наименьшая неделимая генетически устойчивая система в живой природе. Как этап эволюционного процесса вид динамичен, имеет расплывчатые границы и лабилен.

Основные пути видообразования:

По территориальному аспекту:

Аллопатрическое – виды образуются из географически/физически изолированных популяций исходного вида (при расселении или фрагментации ареала)

Парапатрическое – виды образуются из популяций, развивающихся в относительной изоляции, но продолжающих обмениваться генами в узкой гибридной зоне

Симпатрическое – виды образуются на одной территории без физических барьеров (дизруптивный отбор + спаривание похожих особей, генетические изменения, препятствующие скрещиванию)

По филогенетическому аспекту:

Филетическое – вид, накапливая изменения, целиком «превращается» в другой вид в процессе эволюции

Дивергентное – исходный вид разделяется на несколько новых видов

Гибридогенное – новый вид возникает вследствие скрещивания двух исходных видов с образованием плодовитого потомства