- •1. Б1.0.22.02 Теория эволюции

- •1. Предмет, цель и содержание эволюционного учения. История развития эволюционных идей (Аристотель, ж.Б. Ламарк, к. Линней, ж. Кювье).

- •2. Представления ч. Дарвина об органической эволюции.

- •4. Возникновение жизни на земле, хронология жизни. Пути эволюции растений.

- •5. Пути эволюции животных. Основные черты живого организма. Уровни организации жизни на земле.

- •6. Изменчивость (понятие). Виды изменчивости (наследственная, ненаследственная).

- •7. Мутации (понятие), типы мутаций, встречаемость мутаций в популяциях. Мутационный процесс как фактор эволюции.

- •9. Понятие "естественный отбор". Формы естественного отбора в популяциях. Половой отбор. Индивидуальный и групповой отбор. Творческая роль естественного отбора.

- •10. Понятие "адаптация". Классификация адаптаций.

- •По взаимодействию организмов:

- •По происхождению:

- •По эволюционному масштабу:

- •11. Критерии биологического вида. Формулировка понятия "вид". Структура вида. Вид как этап эволюционного процесса. Основные пути видообразования.

- •12. Филогенез. Формы филогенеза.

- •Первичные:

- •Вторичные:

- •13. Онтогенез. Общие представления об онтогенезе. Эволюционный прогресс.

- •14. Антропогенез. Основные этапы антропогенеза.

- •15. Современные направления в эволюционном учении.

- •16. Эволюция биогеоценозов.

- •17. Эволюционное учение и сохранение окружающей среды.

- •2. Б1.0.23.01 Экология животных

- •1. Предмет и методы экологии, Разделы экологии. Классификация факторов среды.

- •1. Общая экология:

- •2. Климат как фактор среды. Климатические пояса земного шара.

- •3. Свет, как фактор среды. Географическое, сезонное и суточное изменение фактора, Сигнальное значение фактора.

- •4. Пластичность и экологическая валентность вида. Эврибионтность и стенобионтность. Закон минимума Либиха. Понятие лимитирующего фактора.

- •5. Температура как фактор среды. Классификация животных по отношению к температуре.

- •6. Влажность как экологический фактор.

- •7. Биотические факторы среды. Отношения паразит - хозяин. Отношение хищник - жертва, взаимные адаптации. Типы отношений между различными видами.

- •8. Влияние снежного покрова на жизнь животных.

- •9. Пищевая специализация у животных. Морфологические и экологические адаптации к разным типам питания.

- •10. Вид как экологическая система. Внутривидовая структура.

- •12. Биоценоз, биогеоценоз, биотоп. Экосистема и биоценоз. Цепи питания в биоценозах.

- •13. Межвидовые отношения в сообществах - симбиоз, комменсализм, конкуренция. Экологические пирамиды. Трансформация потока энергии на разных трофических уровнях.

- •14. Основные функциональные блоки экосистемы. Круговорот веществ. Динамические процессы в биоценозах.

- •15. Понятие сукцессия, сукцессионные ряды в биоценозах (популяциях), климаксные сообщества.

- •16. Биосфера, структура биосферы, роль живых организмов в формировании биосферы. Биосфера как экологическая система.

- •17. Вода как среда жизни, основные жизненные формы гидробионтов. Влияние абиотических факторов.

- •18. Почва как среда жизни. Адаптации животных к обитанию в почве. Роль животных в почвообразовании.

- •3. Б1.0.27 Заповедное дело

- •1. Биологические основы охраны природы. Сохранение биоразнообразия как необходимое условие устойчивого развития природных сообществ.

- •2. Территориальная охрана, как самая эффективная форма сохранения биоразнообразия. Биологические проблемы, возникающие при территориальной охране.

- •3. Заповедное дело как раздел охраны природы. История заповедного дела.

- •5. Типы оопт, принципы выделения особо охраняемых природных территорий, их цели, задачи и принципы функционирования.

- •6. Основы проектирования оопт. Районирование территории, проектирование мониторинговых площадок и маршрутов, сроки проведения наблюдений.

- •8. Охраняемые природные территории стран снг (Украина, Беларусь, Казахстан, страны Средней Азии и Закавказья).

- •9. Формы территориальной охраны природы в разных странах мира.

- •10. Международное сотрудничество в области охраны природы: законодательные акты, организации и формы охраны.

- •4. Б1.О.33 Зоокультура

- •1. Что такое зоокультура: цели и задачи. Хозяйственное значение зоокультуры. Значение зоокультуры в современном природопользовании и охране природы.

- •3. Ресурсы моллюсков. Представители, систематическое положение, биология, значение. Особенности культивирования.

- •4. Ресурсы раков. Представители, биология, значение. Особенности культивирования.

- •5. Направления практического использования насекомых. Представители, систематическое положение, биология, значение. Особенности культивирования.

- •6. Направления хозяйственного использования рыб. Рыборазводные мероприятия. Техника и технология разведения рыб.

- •7. Герпетокультура, Направления практического использования земноводных и пресмыкающихся.

- •8. Дичеразведение охотничье-промысловых птиц. Представители, биология, ареал, практическое значение и разведение.

- •9. Ловчие птицы. Биология и особенности их использования, содержания и разведения.

- •2. Использование ловчих птиц

- •3. Условия содержания ловчих птиц

- •4. Разведение ловчих птиц

- •10. Представители грызунов - объекты декоративного, лабораторного и промышленного разведения. Систематическое положение, биология, значение.

- •1. Систематическое положение грызунов

- •2. Биологические особенности

- •3. Направления использования

- •3.1. Лабораторное разведение

- •3.2. Промышленное разведение

- •3.3. Декоративное разведение

- •4. Условия содержания

- •5. Биологическое и хозяйственное значение

- •11. Особенности клеточного пушного звероводства.

- •2. Биологические особенности пушных зверей

- •3. Особенности содержания в клетках

- •4. Кормление

- •5. Разведение и племенная работа

- •6. Забой и первичная обработка шкур

- •12. Биология, хозяйственное значение и особенности разведения полорогих.

- •13. Биология, хозяйственное значение и особенности разведения оленей. Пантовое оленеводство.

- •14. Ресурсы зайцеобразных. Представители, систематическое положение, биология, значение. Особенности разведение зайцеобразных.

- •5. Б1.В.02 Зоогеография

- •2. Связь с систематикой животных

- •3. Связь с палеонтологией

- •2. Биологический вид, его критерии. Видообразование аллопатрическое и симпатрическое.

- •3. Ареал, как главный предмет зоогеографии. Распределение видов внутри ареала. Формы ареала, центры происхождения видов и центры их современного расселения.

- •4. Понятия «эндемик», «автохтон», «абориген», «переселенец», «реликт». Случайное и нормальное расселение животных. Физические и биологические преграды в расселении.

- •5. Понятие «фауна». Господствующие теории происхождения современных фаун; теория постоянства материков, теория мостов суши, теория материкового дрейфа, теория оттесненных реликтов.

- •6. Принципы зоогеографического районирования.

- •2. Неоарктическая область

- •9. Фаунистическая характеристика биогеграфических зон России и сопредельных территорий.

- •10. Роль человека в формировании фаун зоогеографических областей. Зоогеография и конвенция по сохранению биоразнообразия.

- •11. Арктические пустыни, особенности животного населения.

- •12. Тундры, летнее и зимнее население.

- •13. Таежная зона, Европейская и сибирская тайга (высотные пояса в горах таежной зоны).

- •14. Лесная зона, особенность распространения широколиственных лесов в связи с деятельностью человека.

- •15. Степная зона. Уничтожение и трансформация степной растительности в процессе сельскохозяйственного производства.

- •16. Зона пустынь, фауна и население.

- •17. Горные районы: Кавказ, горы Средней Азии, Урал, Алтай, Саяны, Горные хребты Дальнего Востока. Трофейные животные горных районов.

- •6. Б1.В.05 Териология

- •1. Систематика и биология представителей отряда Насекомоядных; биология обыкновенного крота, биология Русской выхухоли, биология куторы.

- •2. Систематика и биология представителей отряда Грызунов: биология ондатры, биология бобра, биология белки, биология Европейского сурка.

- •1. Биология ондатры (Ondatra zibethicus)

- •2. Биология бобра (Castor fiber – речной бобр)

- •3. Биология белки обыкновенной (Sciurus vulgaris)

- •4. Биология европейского сурка (Marmota marmota)

- •1. Биология лося (Alces alces)

- •Волк (Canis lupus)

- •2. Обыкновенная лисица (Vulpes vulpes)

- •3. Песец (Vulpes lagopus)

- •4. Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides)

- •1. Соболь (Martes zibellina)

- •2. Лесная куница (Martes martes)

- •3. Европейская норка (Mustela lutreola)

- •4. Американская норка (Neogale vison)

- •5. Речная выдра (Lutra lutra)

- •6. Калан (Enhydra lutris)

- •Тигр (Panthera tigris)

- •Рысь обыкновенная (Lynx lynx)

- •3. Леопард (Panthera pardus)

- •4. Каракал (Caracal caracal)

- •5. Манул (Otocolobus manul)

- •6. Кавказский лесной кот (Felis silvestris caucasica)

- •7. Дальневосточный лесной кот (Prionailurus bengalensis euptilurus)

- •5. Систематика и биология Ластоногих (биология тюленей, биология нерпы, биология моржа, биология котика, сивуча)

- •1. Обыкновенный тюлень (Phoca vitulina)

- •2. Кольчатая нерпа (Pusa hispida)

- •3. Морж (Odobenus rosmarus)

- •4. Северный морской котик (Callorhinus ursinus)

- •5. Сивуч (Eumetopias jubatus)

- •6. Систематика и биология Китообразных: Грендандский кит, японский кит, нарвал, белуха, касатка, кашалот.

- •1. Гренландский кит (Balaena mysticetus)

- •2. Японский кит (Eubalaena japonica)

- •3. Нарвал (Monodon monoceros)

- •4. Белуха (Delphinapterus leucas)

- •5. Косатка (Orcinus orca)

- •6. Кашалот (Physeter macrocephalus)

- •7. Б1.В.06 Орнитология

- •1. Систематика и биология представителей отряда Курообразные (биология глухаря, тетерева, серой и белой куропаток, рябчика, дикуши, перепела, кеклика, улара, фазана).

- •4. Систематика и биология представителей отряда Журавлеобразные. Особенности биологии журавлей, красавок. Биология коростеля, пастушка, султанки, лысухи. Биология дрофы, стрепета, Джека.

- •5. Систематика и биология представителей отряда Соколообразных. Особенности биологии сконы, орланов, степного орла и беркута. Биология ястребов, коршунов, луней. Биология соколов.

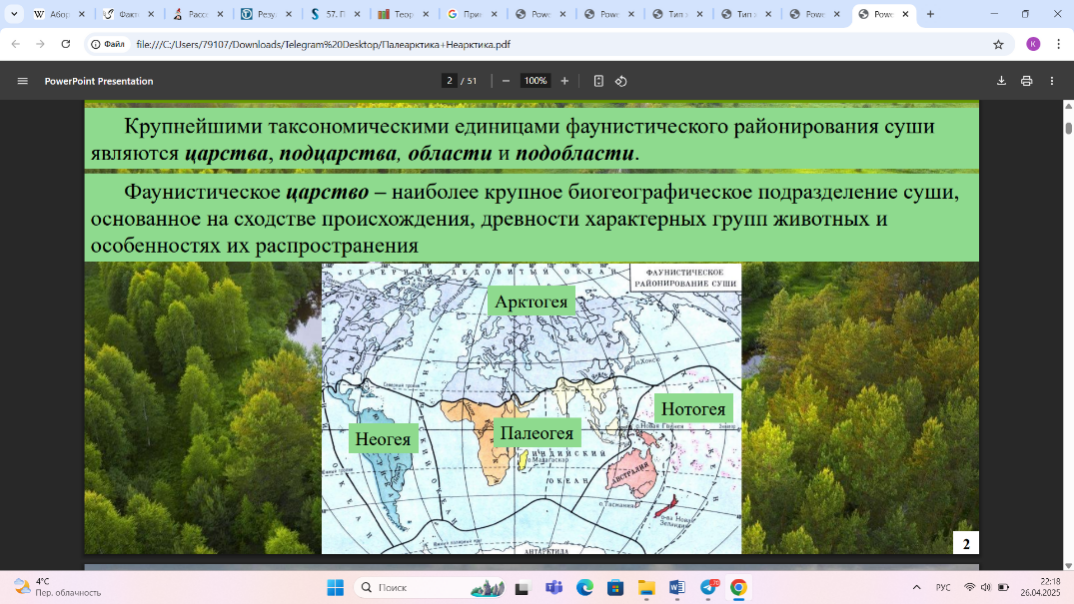

5. Понятие «фауна». Господствующие теории происхождения современных фаун; теория постоянства материков, теория мостов суши, теория материкового дрейфа, теория оттесненных реликтов.

Фауна – совокупность животных, населяющих какой-либо участок земной поверхности или акватории.

Теория постоянства материков (теория факсизма): согласно этой теории, очертания материков и океанов менялись лишь в своих второстепенных чертах: наступление океана на сушу и суши на океан наблюдалось только в пределах континентальной ступени (в пределах подъема и падения уровня Мирового океана). Основа же очертаний суши всегда оставалась неизменной. При опускании уровня океана обнажалось дно, позволяющее организмам расселяться на новые территории. Однако и эта теория не в состоянии объяснить многих разрывов ареалов, которые могли возникнуть только в результате заметных изменений соотношения между океанами и континентами;

Теория мостов суши: согласно этой теории, сходство флор и фаун различных континентов объясняется тем, что в разное время эти регионы были соединены континентальными мостами. Так, близость фауны и флоры Индостана, о. Шри-Ланка, Мадагаскара и Африки объяснялась существованием материка Лемурии, соединявшего эти территории. Родственные связи флоры Западной Африки и Южной Америки объяснялись существованием материка Южной Атлантиды. Некоторая общность животного и растительного мира Европы и Северной Америки- существованием Северной Атлантиды, сходство биоты Северной Америки и Восточной Азии- существованием материка Берингии и т. д. Однако с современных геологических позиций только последний пример получил подтверждение. Теория мостов суши была опровергнута на основании исследования строения дна океанов, поэтому от этой теории в ее общем виде отказались, несмотря на кажущуюся простоту объяснения сходства флоры и фауны.

Теория материкового дрейфа: Первую научную теорию медленного дрейфа материков сформулировал немецкий метеоролог и геолог Альфред Вегенер. В 1912 г. он указал на многочисленные сходства в геологическом строении континентов, а также на общность ископаемой флоры и фауны в геологическом прошлом. Веским доказательством было также совпадение климата в отдаленных эпохах.

Вегенер утверждал, что сначала на поверхности Земли возник тонкий слой гранитных пород. Со временем гранитные глыбы сконцентрировались в один большой праконтинент – Пангею (570-280 млн лет назад). Тогда же образовался праокеан, который окружал эту сушу. Затем Пангея раскололась и продолжала распадаться на более мелкие части. Эта революционная для тех лет теория достаточно просто объясняла многие непонятные геологические факты.

Теория оттесненных реликтов: Альфред Рассел Уоллес (соратник Дарвина и соавтор теории эволюции) считал, что основные формообразовательные процессы происходят на блоке северных континентов, откуда более молодые и продвинутые формы животных и растений оттесняют более древних и архаичных все далее к югу. Впоследствии эти представления оформились в концепцию “оттесненных реликтов”.

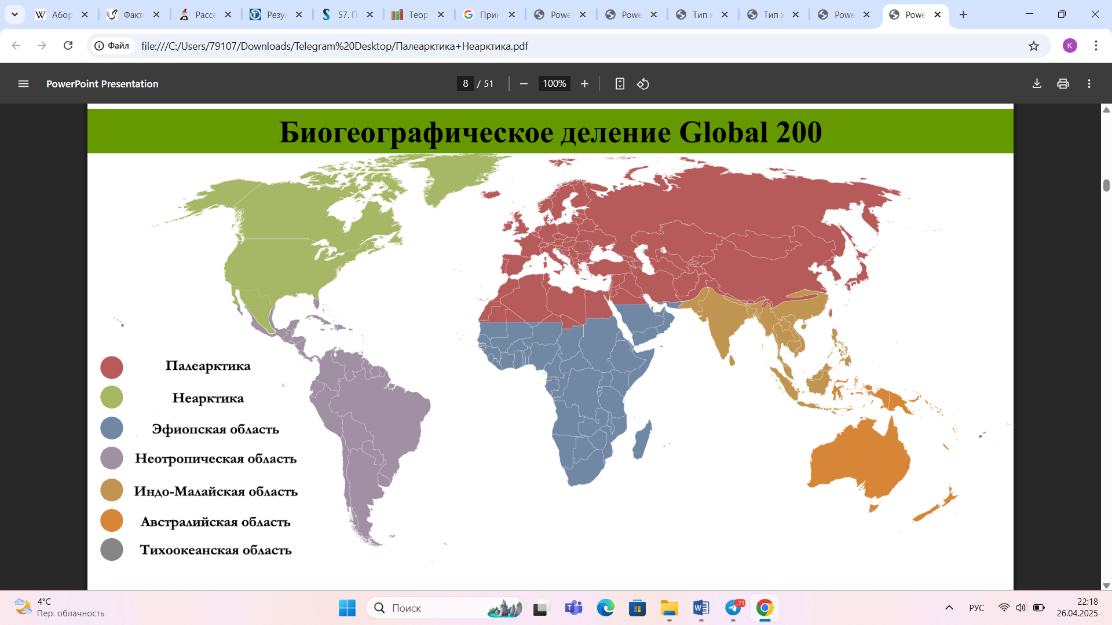

6. Принципы зоогеографического районирования.

Распространение животных как главный критерий районирования. Для морской и наземной фаун созданы самостоятельные системы районирования.

Историческое развитие фаун. Каждое зоогеографическое подразделение обусловлено исторически и несёт на себе черты эпохи, когда складывалась фауна. Например, фауна Австралийской области сохраняет черты мелового периода, а фауна Голарктики — особенности плейстоцена.

Наличие переходных полос. Между зоогеографическими районами лежат различные по ширине переходные полосы, где происходят смешение и взаимопроникновение отдельных элементов фауны (видов, групп видов и т. д.).

Использование ареала. Ареал — часть земной поверхности или акватории, в пределах которой достаточно длительное время постоянно встречаются популяции определённого вида.

Применение двух подходов. При зоогеографическом районировании существуют фауногенетический и ландшафтно-зональный подходы. Второй базируется на изучении отношений совокупности животных между собой и компонентами растительного сообщества.

Руководствование наличием или отсутствием видов, типичных для областей. Выделенные по фаунам зоогеографические единицы должны иметь разное значение, так как фауны разных стран весьма отличаются друг от друга.

1) На территории Палеарктики выделяются 5 подобластей:

Европейско-Обская

Ангарская

Средиземноморская

Сахаро-Гобийская

Сахаро-Гобийская

Восточно-Азиатская

2) На территории Неарктики: Калифорнийская подобласть, Подобласть Скалистых гор, Атлантическая или Восточная подобласть, Канадская подобласть

3) Эфиопская область. Территория области охватывает Африку к югу от Сахары, крайний юг Аравийского полуострова и о.Сокотра.

Подобласти:

Восточно-Африканская, Западно-Африканская,

Капская

Подобласти:

Восточно-Африканская, Западно-Африканская,

Капская

4) Индо-Малайская область. Занимает полуострова Индостан, Индокитай и Малакка, Зондские и Филиппинские острова.

Подобласти: Индийская, Малайская, Индокитайская, Папуасская

5) Неотропичаская область

Гвиано-Бразильская подобласть, Патагоно-Андийская подобласть (или Чилийско-Патагонская) Антильская подобласть.

6) Царство Нотогея (от греч. νότος – юг и γῆ – земля)

Австралийская область

Новозеландская область

Полинезийская область

Патагонская область (Чилийско-Патагонскую)

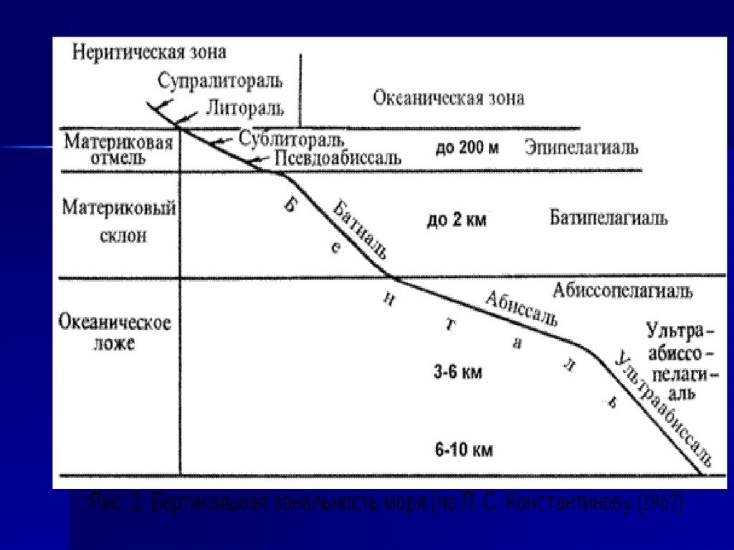

7. Экологические зоны мирового океана. Зоогеографические области Мирового океана, основные представители фауны зоогеографических областей океана (Арктическая, Борео-Пацифическая, Борео-Атлантическая, Тро- пико-ИндоПацифическая, Тропико- Атлантическая, Антарктическая).

Литораль

(приливно-отливная зона)

– зона, периодически затопляемая водой.

Литораль

(приливно-отливная зона)

– зона, периодически затопляемая водой.

Неритическая зона – мелководная часть шельфа (до 200 м).

Океаническая зона (пелагиаль) – открытый океан, подразделяется на:

Эпипелагиаль (0–200 м, освещенная зона)

Мезопелагиаль (200–1000 м, сумеречная зона)

Батипелагиаль (1000–4000 м, темная зона)

Абиссопелагиаль (4000–6000 м, глубоководная)

Ультраабиссаль (глубже 6000 м, океанические желоба)

Бенталь - донная зона, включающая шельф, склон и глубоководные равнины.

Зоогеографические области Мирового океана, основные представители фауны зоогеографических областей океана:

Арктическая

Расположение: Северный Ледовитый океан, частично север Атлантики и Тихого океана.

Условия: характеризуется наличием в течение большей части года ледового покрова и температуры ниже 0°С, отсутствием или очень слабым развитием литоральной фауны.

Фауна:

Млекопитающие: белый медведь, морж, нарвал, белуха, кольчатая нерпа.

Рыбы: сёмга; треска; пикша; европейская навага; сайка; полярная камбала; липарис

Беспозвоночные: краб Hyas arancus; морской жёлудь Balanus balanoides; креветка Pandalus borealis; нерсис Nereis virens; медуза Aurelia aurita; медуза Cyanea arctica

Борео – Пацифическая

В пределы области входят прибрежные воды и мелководья Японского моря и омывающие с востока Камчатку, Сахалин и северные Японские острова части Тихого океана, а кроме того, литораль его восточной части — побережья Алеутских островов и Северной Америки от полуострова Аляска до Северной Калифорнии.

Экологические условия в этой области определяются более высокими температурами и их колебаниями в зависимости от времени года. Температурных зон несколько: северная — 5—10 "С (на поверхности), средняя — 10-15 "С, южная — 15-20 °С.

Для Борео-Пацифической области характерны морская выдра, или калан, ушастые тюлени — морской котик, сивуч и морской лев,). Из рыб типичны минтай, терпуг и тихоокеанские лососи: кета, горбуша, чавыча.

Борео – Атлантическая

Расположение: Эта область включает большую часть Баренцева моря, Норвежское, Северное и Балтийское моря, литораль восточного побережья Гренландии и, наконец, северо-восток Атлантического океана к югу до 36° с. ш. Вся область находится под влиянием теплого течения Гольфстрим, поэтому ее фауна носит смешанный характер, и наряду с северными сюда входят субтропические формы.

Эндемичен гренландский тюлень-лысун. Морские птицы: кайры, гагарки, топорики — образуют гигантские гнездовья (птичьи базары). Из рыб обычны тресковые, среди которых встречается эндемичная пикша. Многочисленны также камбаловые, зубатки, скорпены, морские петухи.

Борео - Атлантическую область обычно разделяют на 4 подобласти: Средиземноморско-Атлантическую, Сарматскую, Атланто-Бореальную и Балтийскую. К первым 3 относятся моря — Баренцево, Черное и Азовское.

Тропико – ИндоПацифическая и Тропико- Атлантическая

Для них характерны постоянно высокие температуры поверхностных слоев воды (годовые колебания не выше 2°), значительные различия между температурами поверхностных и глубоких слоев. Стенотермные теплолюбивые виды обитают в поверхностных водах, а стенотермные холодолюбивые виды — в глубинных. Границы этого региона примерно совпадают в Северном полушарии с годовой изотермой 15°, а в Южном полушарии — с изотермой 17°. Только здесь встречаются сообщества мангров и коралловые рифы (последние чаще в Тропико-Индо-Тихоокеанской области). В тропическом поясе обитает подавляющее большинство видов планктонных фораминифер, сифонофор, кольчатых червей, почти все виды сальп, аппендикулярий. Из водорослей преимущественно водами этого пояса ограничены виды рода саргассум (из семейства фукусовых),

Животные:Морские черепахи(логгерхед, ридлея, бисса и кожистая черепаха),

Из птиц характерны фаэтоны и фрегаты

из млекопитающих – белобрюхие тюлени, кашалоты, сирены., для тропико –ИндоПацифической области характерен эндемичный индийский полосатик

рыбы: летучие рыбы, Скаровые (пример: шишколобые рыбы- попугаи), разнообразные акулы и скаты.

Массовые скопления животных в тропическом поясе наблюдаются только в районах апвеллинга, т. е. подъема глубинных вод, богатых биогенными элементами, например, у западного побережья Южной Америки.

Антарктическая

Область

охватывает воды трех океанов, омывающих

берега Антарктиды, и расположенные

вблизи архипелаги. Условия здесь

близки к арктическим, но еще более

суровы. Граница плавающих льдов проходит

примерно между 60—50° ю. ш., иногда несколько

севернее.

Область

охватывает воды трех океанов, омывающих

берега Антарктиды, и расположенные

вблизи архипелаги. Условия здесь

близки к арктическим, но еще более

суровы. Граница плавающих льдов проходит

примерно между 60—50° ю. ш., иногда несколько

севернее.

Фауна области характеризуется наличием ряда морских млекопитающих: гривистого сивуча, южного котика, настоящих тюленей (морской леопард, тюлень Уэделла, морской слон). В отличие от фауны Бореального региона здесь совершенно отсутствуют моржи. Из птиц следует назвать в первую очередь пингвинов, обитающих громадными колониями по берегам всех материков и архипелагов Антарктической области и питающихся рыбой и ракообразными. Особенно известны императорский пингвин, пингвин Aptenodytes forsteri и пингвин Аде-ли (Pygoscelis adeliae).

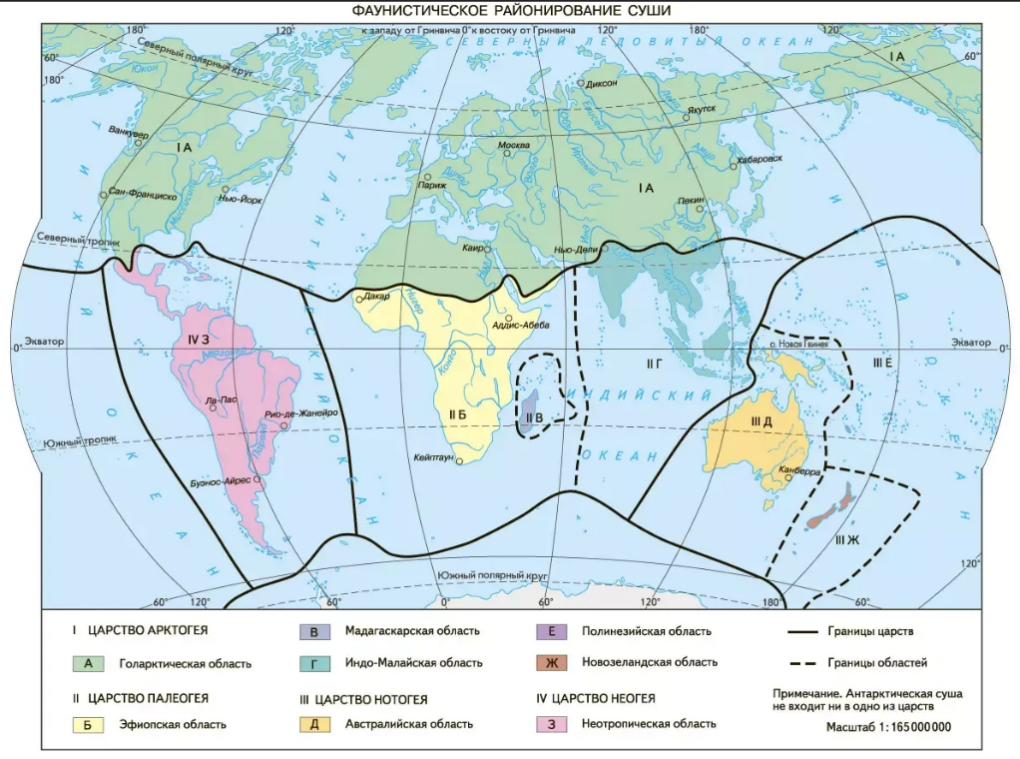

8. Зоогеографические области суши; Новозеландская область, Австралийская область, Полинезийская область, Мадагаскарская область, Неотропическая область, Эфиопская область, Индо-Малайская область, Голарктическая область. Зоогеографическое районирование Голарктики (Неоарктика и Палеарктика).

Зоогеографические области суши - это регионы, выделяемые на основе особенностей фауны. Каждая область имеет уникальный набор видов, обусловленный историей формирования, изоляцией и экологическими условиями

Новозеландская область (чаще выделяется как подобласть Австралийской)

В её состав входят острова Новая Зеландия, острова Чатем, Маккуори, Окленд и ряд других, расположенных между 29° и 54° ю. ш.

Фауна древняя, относительно бедная, что обусловлено островным характером. Фауна бедна млекопитающими, ряд из которых являются завезёнными (крысы, собаки). Встречаются 2 эндемичных вида летучих мышей. Птицы представлены более чем 200 видами, многие из которых являются эндемиками. Широко распространены многочисленные морские птицы: бакланы, чайки, пингвины, трубконосые. Широко распространены различные виды мухоловок, славок, поползней, скворцов, попугай кеа. Из не летающих птиц обитают киви, некоторые пастушковые — пастушок уэка, совиный попугай.

Пресмыкающиеся представлены в том числе эндемичными родами и видами сцинков и гекконов. Из пресмыкающихся также интересна гаттерия.

Земноводные представлены видами из рода лиопельмы.

Пресноводные рыбы малочисленны, представлены преимущественно переселенцами из моря: 1 вид угрей, несколько видов семейства Galaxiidae.

Фауна насекомых очень богата. Здесь обитает около 1000 видов бабочек, преимущественно ночных. Из членистоногих полностью отсутствуют скорпионы.

Наземные моллюски многочисленны.

Австралийская область

Охватывает Австралию и прилегающие острова. Включает 5 подобластей: Авст-ралийскую (б. ч. Австралии и о. Тасмания), Папуаскую (Новая Гвинея и острова к западу), Полинезийскую (о-ва Полинезии, Микронезии и Меланезии) и Гавайскую (Га-вайские о-ва).

Эндемичные отряды: Сумчатые кроты (Notoryctemorphia), Хищные сумчатые (Dasyuromorphia), Однопроходные (Monotremata).

Эндемичные семейства: Сумчатые волки (Thylacinidae), вымерли Сумчатые муравьеды (Myrmecobiidae), Вомбаты (Vombatidae), Медведи сумчатые (Phascolarctidae), эму (Dromaiidae), лирохвосты (Menuridae) кустарниковые птицы (Atrichornithidae).

Полинезийская область

К Полинезийской области относят громадное количество островов Тихого океана, исключая Новую Зеландию и острова Кармадек. В западном направлении область простирается до островов Палау, архипелага Бисмарка и Соломоновых островов, в восточном - до островов Пасхи и Сала-и-Гомес, в северном - до Гавайских островов, а в южном - до островов Норфолк и Лорд-Хау. Географически острова Океании делят на три большие группы: Меланезию на западе, Полинезию на востоке и Микронезию на севере.

Фауна островов Океании имеет ярко выраженный миграционный характер и крайне дисгармонична.

Мадагаскарская область

К данной области относятся остров Мадагаскар, а также ряд архипелагов и отдельных островов Индийского океана: Коморские, Сейшельские, Маскаренские и другие более мелкие острова. Фауна Мадагаскара типично островная со значительным количеством эндемиков и наряду с этим с большими дефектами в составе, что весьма заметно при сравнении ее с эфиопской материковой фауной. Специфика мадагаскарской фауны четко выявляется при обзоре аборигенных нелетающих зверей. Они представлены только четырьмя отрядами, причем все виды эндемичны.

Насекомоядные включают одно семейство щетинистых ежей, или тенреков, состоящее из 13 родов с 30 видами. Экологически тенреки вследствие их адаптивной радиации весьма разнообразны. Есть тенреки типа ежей, кротов, землероек, встречаются даже плавающие тенреки - аналоги выдр. Отряд приматов на Мадагаскаре состоит из трех семейств - настоящие лемуры, индри и ай-ай. Рептилии разнообраны много хамелеонов, гекконов, черепах Настоящие ящерицы, как и ядовитые змеи, в области отсутствуют. Нет на Мадагаскаре и настоящих удавов, а также питонов. Из удавовых обитают только мадагаскарские удавы - эндемичная группа. Птицы Мадагаскара на 50 % состоят из эндемичных видов. Типичными обитателями являются три эндемичных семейства: мадагаскарские питты, пастушковые куропатки и ванги.

Неотропическая область

Северная граница области совпадает с границей всего царства. Южная проходит по умеренным широтам юга материка, оставляя за пределами области юг Чили и Аргентины, а также острова Карибского моря, образующие самостоятельную область.

Фауна Неотропической области отличается высоким уровнем эндемизма, большой оригинальностью и наряду с этим дефектностью. Среди млекопитающих обращает на себя внимание эндемичный отряд неполнозубых, включающий семейства муравьедов, броненосцев и ленивцев. Приматы все без исключения относятся к надсемейству широконосых обезьян, эндемичному для Неоген. Оно состоит из двух семейств - игрунковых и цебид. Почти все их представители имеют цепкий хвост, типичный для лесных зверей области. Грызуны разнообразны, причем ядро их фауны составляет десять эндемичных семейств подотряда дикобразных, не считая более широко распространенных беличьих и хомяков. Это оригинальные древесные дикобразы, сцинковые, к которым относится известная "морская свинка", водосвинковые (Hydrochoeridae) с самым крупным в мире грызуном капибарой, агутиевые, шиншилловые, восьмизубые и др. Рукокрылые представлены девятью семействами; из них зайцеротые, дискокрылые, листоносые, дымчатые летучие мыши и кровососы вампиры эндемичны.

Птицы очень разнообразны. Эндемичными из них счатаются: отряд Crypturt, краксы, гокко, гоацины. Журавлиные представлены эндемичными семействами кариам, трубачей и солнечных цапель. Из козоедов эндемично семейство жиряков, относящихся к особому подотряду. Единственный вид жиряков, так называемый гуахаро.

Эфиопская область

охватывает материк Африки к югу от пустыни Сахара, южную (гористую) часть Аравийского полуострова и остров Сокотру в Индийском океане.

Для области характерно обилие копытных. Жвачные включают примерно 40 родов антилоп - от мелких дукеров (голубой дукер высотой 30 см) до крупных: канн, куду и гну размером с лошадь. Большинство из них насчитывает много видов. Быки представлены кафрским буйволом, распространенным по всему материку, за исключением пустынь севера. Оленьки и жирафы - еще два типичных семейства африканских жвачных. Характерны виверровые, насчитывающие около десяти родов. Гиены (три вида). Среди грызунов в этой области выделяются дикобразы (распространены в Азии) и представители следующих эндемичных семейств: шилохвостые белки, долгоноги, тростниковые крысы, горные мыши, гребнепалые крысы и пескорои. Отряд насекомоядных состоит из трех эндемичных семейств. Особого внимания заслуживает семейство златокротов, получивших свое название за металлический отлив меха. В семействе около 30 видов. Оно распространено главным образом в Южной Африке вплоть до Уганды. Эндемичны также выдровые землеройки, обитающие в Западной Африке Последние из эндемичных семейств - слоновые землеройки, или хоботные прыгунчики, насчитывающие до 40 видов, Обезьяны в этой области многочисленны и разнообразны. Они относятся к семейству обезьян Старого Света (Cercopithecidae) и семейству человекообразных обезьян (Pongidae).

К чисто африканским нужно отнести страусов, представленных одним видом - двупалым страусом; птиц-секретарей (тоже один вид); турако, близких к кукушкам; птиц-мышей, оригинальных китоглавов, молотоглавов.

Рептилии Эфиопской области весьма многочисленны, но эндемиков высокого ранга мало. Из отряда чешуйчатых чрезвычайно характерны хамелеоны. Для Африки характерны виды родов жабьи гадюки, земляные гадюки, африканские гадюки, среди которых ярко окрашенная габонская гадюка. Типичны здесь и эфы, а также рогатые древесные гадюки

Индо-Малайская область

включает тропическую и субтропическую части Азии, а также ряд архипелагов и островов Индийского и Тихого океанов. На ее западной границе, в пустыне Тар, индийская фауна смешивается с переднеазиатской. Северная граница четкая лишь на западе, где она идет по гребню Гималаев. На востоке же выраженность ее теряется, на территории Китая граница проходит между бассейнами рек Хуанхэ и Янцзы, совпадая с северной границей субтропических лесов. Особенно спорна юго-восточная граница области. Со времен Уоллеса ее проводили по проливу, разделяющему острова Бали и Ломбок, Калимантан и Сулавеси. Позднее Гексли назвал эту границу "линией Уоллеса", утверждая, что она должна разделять Филиппины, оставляя многие острова архипелага Австралийской области. По мнению других, границу следует проводить значительно восточнее, включая в Индо-Малайскую область как Сулавеси, так и Малые Зондские и Молуккские острова. Это так называемая "линия Вебера". Она определена статистически и делит территорию на части с примерно равным соотношением азиатских и австралийских элементов фауны.

Млекопитающие Индо-Малайской области включают 46 семейств, пять из них - сумчатые и однопроходные - встречаются только в Папуасской подобласти, представляя здесь австралийский элемент. Эндемичных же семейств всего четыре. Остальные - общие для Эфиопской области, Голарктики и даже Неотропического царства. Фауна птиц богата и сложна по составу. Эндемизм в ней проявляется умеренно. Из "бескилевых" на юго-востоке области встречается несколько видов казуаров, которые вместе с сорными курами, или мегаподами, возможно, являются выходцами из Австралийской области. Фазаны, павлины и настоящие куры достигают максимального разнообразия

Богатая фауна рептилий Индо-Малайской области представлена черепахами, ящерицами, змеями и крокодилами. Черепахи включают два эндемичных семейства: большеголовых и двукоготных. эндемичных семейств только два. Это Dibamiidae и распространенные лишь на Калимантане Lanthanotidae - безухие вараны.

Голарктическая область

огромная территория, охватывающая всю северную внетропическую часть земного шара, т. е. Европу, Северную Африку, большую часть Азии и Северную Америку. Сюда же относятся все острова полярного бассейна, Азорские, Мадейра, Зеленого Мыса, а также Японские, кроме самого южного из них. Фауна Арктогеи исторически молода и сравнительно бедна.

Млекопитающих насчитывается семь эндемичных семейств. Это выхухоли, бобры, тушканчики, селевинии, пищухи, или сеноставки, аплодонтовые, вилороги. Есть здесь и субэндемичные семейства - кроты, гоферовые и мешотчатопрыгуновые, выходящие в пределы Индо-Малайской и Неотропической областей.

Эндемичных семейств птиц еще меньше. К ним относятся тетеревидные, гагары и чистиковые. Эндемичных же родов немало (сорока, турухтан, подорожник, пуночка и др.).

Рептилии крайне малочисленны на севере, но к югу их количество и разнообразие возрастают. Есть среди них и одно эндемичное семейство ядозубов, число же эндемичных родов довольно велико. Амфибии представлены эндемичными семействами углозубов, скрытожаберных гигантских саламандр, амбистом, саламандр, амфиум, протеев и сирен. Все они относятся к хвостатым, среди бесхвостых эндемиков высокого ранга нет.

Пресноводные рыбы, хотя и уступают по разнообразию тропическим, включают эндемичные семейства осетровых, веслоносов, панцирных щук, ильных рыб, лососевых, сиговых, хариусов, чукучановых, умбровых, далий, щук, пещерных рыб, перкопсид, ушастых окуней, окуневых, байкальских голомянок и широколобок

Зоогеографическое районирование Голарктики (Неоарктика и Палеарктика).

Палеарктическая

область

Палеарктическая

область

Подобласти:

Европейско-Сибирская (олени, волки, бурые медведи, лоси).

Средиземноморская (муфлоны, генеты, шакалы).

Центральноазиатская (верблюды, снежные барсы, сайгаки).

Восточноазиатская (гигантская панда, золотистые обезьяны, амурский тигр).

Эндемики:

Зубр (Европа), бамбуковый медведь (панда), японский макак.