- •1. Б1.0.22.02 Теория эволюции

- •1. Предмет, цель и содержание эволюционного учения. История развития эволюционных идей (Аристотель, ж.Б. Ламарк, к. Линней, ж. Кювье).

- •2. Представления ч. Дарвина об органической эволюции.

- •4. Возникновение жизни на земле, хронология жизни. Пути эволюции растений.

- •5. Пути эволюции животных. Основные черты живого организма. Уровни организации жизни на земле.

- •6. Изменчивость (понятие). Виды изменчивости (наследственная, ненаследственная).

- •7. Мутации (понятие), типы мутаций, встречаемость мутаций в популяциях. Мутационный процесс как фактор эволюции.

- •9. Понятие "естественный отбор". Формы естественного отбора в популяциях. Половой отбор. Индивидуальный и групповой отбор. Творческая роль естественного отбора.

- •10. Понятие "адаптация". Классификация адаптаций.

- •По взаимодействию организмов:

- •По происхождению:

- •По эволюционному масштабу:

- •11. Критерии биологического вида. Формулировка понятия "вид". Структура вида. Вид как этап эволюционного процесса. Основные пути видообразования.

- •12. Филогенез. Формы филогенеза.

- •Первичные:

- •Вторичные:

- •13. Онтогенез. Общие представления об онтогенезе. Эволюционный прогресс.

- •14. Антропогенез. Основные этапы антропогенеза.

- •15. Современные направления в эволюционном учении.

- •16. Эволюция биогеоценозов.

- •17. Эволюционное учение и сохранение окружающей среды.

- •2. Б1.0.23.01 Экология животных

- •1. Предмет и методы экологии, Разделы экологии. Классификация факторов среды.

- •1. Общая экология:

- •2. Климат как фактор среды. Климатические пояса земного шара.

- •3. Свет, как фактор среды. Географическое, сезонное и суточное изменение фактора, Сигнальное значение фактора.

- •4. Пластичность и экологическая валентность вида. Эврибионтность и стенобионтность. Закон минимума Либиха. Понятие лимитирующего фактора.

- •5. Температура как фактор среды. Классификация животных по отношению к температуре.

- •6. Влажность как экологический фактор.

- •7. Биотические факторы среды. Отношения паразит - хозяин. Отношение хищник - жертва, взаимные адаптации. Типы отношений между различными видами.

- •8. Влияние снежного покрова на жизнь животных.

- •9. Пищевая специализация у животных. Морфологические и экологические адаптации к разным типам питания.

- •10. Вид как экологическая система. Внутривидовая структура.

- •12. Биоценоз, биогеоценоз, биотоп. Экосистема и биоценоз. Цепи питания в биоценозах.

- •13. Межвидовые отношения в сообществах - симбиоз, комменсализм, конкуренция. Экологические пирамиды. Трансформация потока энергии на разных трофических уровнях.

- •14. Основные функциональные блоки экосистемы. Круговорот веществ. Динамические процессы в биоценозах.

- •15. Понятие сукцессия, сукцессионные ряды в биоценозах (популяциях), климаксные сообщества.

- •16. Биосфера, структура биосферы, роль живых организмов в формировании биосферы. Биосфера как экологическая система.

- •17. Вода как среда жизни, основные жизненные формы гидробионтов. Влияние абиотических факторов.

- •18. Почва как среда жизни. Адаптации животных к обитанию в почве. Роль животных в почвообразовании.

- •3. Б1.0.27 Заповедное дело

- •1. Биологические основы охраны природы. Сохранение биоразнообразия как необходимое условие устойчивого развития природных сообществ.

- •2. Территориальная охрана, как самая эффективная форма сохранения биоразнообразия. Биологические проблемы, возникающие при территориальной охране.

- •3. Заповедное дело как раздел охраны природы. История заповедного дела.

- •5. Типы оопт, принципы выделения особо охраняемых природных территорий, их цели, задачи и принципы функционирования.

- •6. Основы проектирования оопт. Районирование территории, проектирование мониторинговых площадок и маршрутов, сроки проведения наблюдений.

- •8. Охраняемые природные территории стран снг (Украина, Беларусь, Казахстан, страны Средней Азии и Закавказья).

- •9. Формы территориальной охраны природы в разных странах мира.

- •10. Международное сотрудничество в области охраны природы: законодательные акты, организации и формы охраны.

- •4. Б1.О.33 Зоокультура

- •1. Что такое зоокультура: цели и задачи. Хозяйственное значение зоокультуры. Значение зоокультуры в современном природопользовании и охране природы.

- •3. Ресурсы моллюсков. Представители, систематическое положение, биология, значение. Особенности культивирования.

- •4. Ресурсы раков. Представители, биология, значение. Особенности культивирования.

- •5. Направления практического использования насекомых. Представители, систематическое положение, биология, значение. Особенности культивирования.

- •6. Направления хозяйственного использования рыб. Рыборазводные мероприятия. Техника и технология разведения рыб.

- •7. Герпетокультура, Направления практического использования земноводных и пресмыкающихся.

- •8. Дичеразведение охотничье-промысловых птиц. Представители, биология, ареал, практическое значение и разведение.

- •9. Ловчие птицы. Биология и особенности их использования, содержания и разведения.

- •2. Использование ловчих птиц

- •3. Условия содержания ловчих птиц

- •4. Разведение ловчих птиц

- •10. Представители грызунов - объекты декоративного, лабораторного и промышленного разведения. Систематическое положение, биология, значение.

- •1. Систематическое положение грызунов

- •2. Биологические особенности

- •3. Направления использования

- •3.1. Лабораторное разведение

- •3.2. Промышленное разведение

- •3.3. Декоративное разведение

- •4. Условия содержания

- •5. Биологическое и хозяйственное значение

- •11. Особенности клеточного пушного звероводства.

- •2. Биологические особенности пушных зверей

- •3. Особенности содержания в клетках

- •4. Кормление

- •5. Разведение и племенная работа

- •6. Забой и первичная обработка шкур

- •12. Биология, хозяйственное значение и особенности разведения полорогих.

- •13. Биология, хозяйственное значение и особенности разведения оленей. Пантовое оленеводство.

- •14. Ресурсы зайцеобразных. Представители, систематическое положение, биология, значение. Особенности разведение зайцеобразных.

- •5. Б1.В.02 Зоогеография

- •2. Связь с систематикой животных

- •3. Связь с палеонтологией

- •2. Биологический вид, его критерии. Видообразование аллопатрическое и симпатрическое.

- •3. Ареал, как главный предмет зоогеографии. Распределение видов внутри ареала. Формы ареала, центры происхождения видов и центры их современного расселения.

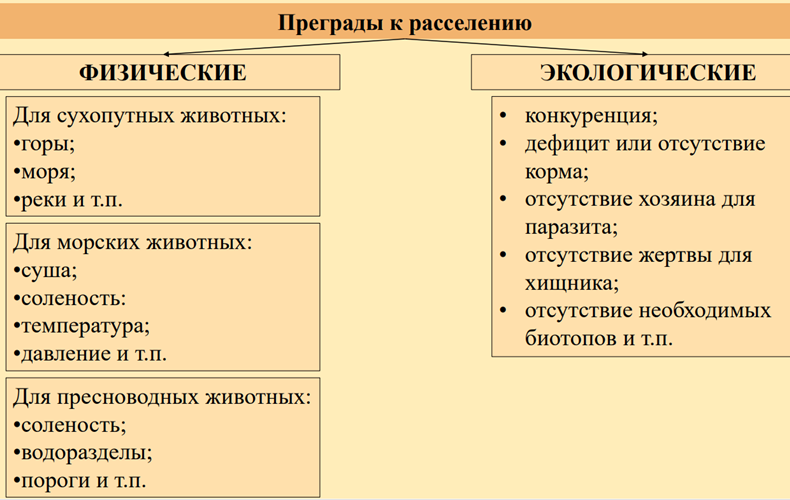

- •4. Понятия «эндемик», «автохтон», «абориген», «переселенец», «реликт». Случайное и нормальное расселение животных. Физические и биологические преграды в расселении.

- •5. Понятие «фауна». Господствующие теории происхождения современных фаун; теория постоянства материков, теория мостов суши, теория материкового дрейфа, теория оттесненных реликтов.

- •6. Принципы зоогеографического районирования.

- •2. Неоарктическая область

- •9. Фаунистическая характеристика биогеграфических зон России и сопредельных территорий.

- •10. Роль человека в формировании фаун зоогеографических областей. Зоогеография и конвенция по сохранению биоразнообразия.

- •11. Арктические пустыни, особенности животного населения.

- •12. Тундры, летнее и зимнее население.

- •13. Таежная зона, Европейская и сибирская тайга (высотные пояса в горах таежной зоны).

- •14. Лесная зона, особенность распространения широколиственных лесов в связи с деятельностью человека.

- •15. Степная зона. Уничтожение и трансформация степной растительности в процессе сельскохозяйственного производства.

- •16. Зона пустынь, фауна и население.

- •17. Горные районы: Кавказ, горы Средней Азии, Урал, Алтай, Саяны, Горные хребты Дальнего Востока. Трофейные животные горных районов.

- •6. Б1.В.05 Териология

- •1. Систематика и биология представителей отряда Насекомоядных; биология обыкновенного крота, биология Русской выхухоли, биология куторы.

- •2. Систематика и биология представителей отряда Грызунов: биология ондатры, биология бобра, биология белки, биология Европейского сурка.

- •1. Биология ондатры (Ondatra zibethicus)

- •2. Биология бобра (Castor fiber – речной бобр)

- •3. Биология белки обыкновенной (Sciurus vulgaris)

- •4. Биология европейского сурка (Marmota marmota)

- •1. Биология лося (Alces alces)

- •Волк (Canis lupus)

- •2. Обыкновенная лисица (Vulpes vulpes)

- •3. Песец (Vulpes lagopus)

- •4. Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides)

- •1. Соболь (Martes zibellina)

- •2. Лесная куница (Martes martes)

- •3. Европейская норка (Mustela lutreola)

- •4. Американская норка (Neogale vison)

- •5. Речная выдра (Lutra lutra)

- •6. Калан (Enhydra lutris)

- •Тигр (Panthera tigris)

- •Рысь обыкновенная (Lynx lynx)

- •3. Леопард (Panthera pardus)

- •4. Каракал (Caracal caracal)

- •5. Манул (Otocolobus manul)

- •6. Кавказский лесной кот (Felis silvestris caucasica)

- •7. Дальневосточный лесной кот (Prionailurus bengalensis euptilurus)

- •5. Систематика и биология Ластоногих (биология тюленей, биология нерпы, биология моржа, биология котика, сивуча)

- •1. Обыкновенный тюлень (Phoca vitulina)

- •2. Кольчатая нерпа (Pusa hispida)

- •3. Морж (Odobenus rosmarus)

- •4. Северный морской котик (Callorhinus ursinus)

- •5. Сивуч (Eumetopias jubatus)

- •6. Систематика и биология Китообразных: Грендандский кит, японский кит, нарвал, белуха, касатка, кашалот.

- •1. Гренландский кит (Balaena mysticetus)

- •2. Японский кит (Eubalaena japonica)

- •3. Нарвал (Monodon monoceros)

- •4. Белуха (Delphinapterus leucas)

- •5. Косатка (Orcinus orca)

- •6. Кашалот (Physeter macrocephalus)

- •7. Б1.В.06 Орнитология

- •1. Систематика и биология представителей отряда Курообразные (биология глухаря, тетерева, серой и белой куропаток, рябчика, дикуши, перепела, кеклика, улара, фазана).

- •4. Систематика и биология представителей отряда Журавлеобразные. Особенности биологии журавлей, красавок. Биология коростеля, пастушка, султанки, лысухи. Биология дрофы, стрепета, Джека.

- •5. Систематика и биология представителей отряда Соколообразных. Особенности биологии сконы, орланов, степного орла и беркута. Биология ястребов, коршунов, луней. Биология соколов.

3. Ареал, как главный предмет зоогеографии. Распределение видов внутри ареала. Формы ареала, центры происхождения видов и центры их современного расселения.

Ареал — это область распространения отдельных видов, родов или других систематических групп животных. Ареал – часть земной поверхности или акватории, в пределах которой встречается данный таксон любого ранга, важнейшее биологическое свойство вида. Каждый ареал характеризуется соответствием условий окружающей среды для различных организмов (света, температуры и др.).

Хорология – раздел биогеографии, изучающий области распространения (ареалы) отдельных видов, родов, семейств и других систематических групп (таксонов) живых организмов.

Распределение видов внутри ареала

Расселение – динамический процесс распространения видов за пределы занимаемой ими территории.

Вагильность – подвижность (врожденная способность животных к расселению), обеспечивающая возможность широкого распространения вида в пространстве.

активная (самостоятельное передвижение);

пассивная (передвижение за счет чего-либо);

смешанная (сочетание активной и пассивной).

Активная

вагильность

Активная

вагильность

полет

бег

ползание

плавание

Пассивная вагильность

Реохория

Гидрохория

Зоохория

Анемохория

Антропохория

Распределение видов внутри ареала неравномерно. Это связано с разнообразием условий в биосфере и в отдельных крупных её регионах, а также с разнообразием биогеоценозов в пределах даже одного ландшафта. Неравномерность распределения может выражаться в двух формах:

«Островное» или «кружевное» распределение. Группы особей разделены пространством, где особи данного вида отсутствуют. Пример: распределение особей внутри ареала всех видов пресноводных гидробионтов.

«Сгущения». Пространство, особенно густо населённое особями данного вида, сменяется пространством, где плотность населения значительно ниже. Пример: распределение берёз в средней европейской части страны: кое-где встречаются чистые березняки с тысячами растений на каждый квадратный километр, кое-где численность берез на квадратный километр сокращается до нескольких сот (например, в смешанном лесу) или до единиц (по лугам).

Внутри ареала вида обычно есть район (или районы), где условия оптимальны. Здесь численность популяций велика и более вероятны миграции. На окраинах ареала вида популяции обычно занимают небольшие участки, явно изолированы друг от друга и характеризуются генетическими различиями.

Также выделяют три типа распределения особей в ареале:

Диффузный или случайный. Расстояние между особями неодинаково, особи распределяются в пространстве случайно. Связан с неоднородностью среды.

Регулярный или равномерный. Особи равноудалены друг от друга. Встречается в природе редко, так как характерен только для однородной среды.

Агрегированный или групповой. Расселение группировками, между которыми остаются свободные территории. У высших позвоночных связан с социальным поведением. Часто встречается в природе (гнездящиеся птицы, колонии насекомых).

Зоогеография исследует ареалы, их виды и особенности:

Сплошной ареал предполагает распространение вида во всех подходящих местообитаниях. Такая территория не прерывается никакими естественными преградами — горами, реками и т. д.

Разорванный ареал образуется при разделении местообитания на отдельные участки, не связанные друг с другом. Такие ареалы часто возникают вследствие появления естественных преград, изменения условий обитания или деятельности человека.

Реликтовый ареал заселяют виды, сохранившиеся с прошлых геологических эпох. Такие организмы были распространены в доледниковый период, и лишь немногие экземпляры можно встретить в настоящее время. Их численность и ареал очень малы.

Центр

происхождения —

территория, в пределах которой происходит

формирование вида перед более широким

распространением, например центр

происхождения серой крысы — Восточная

Сибирь. Впоследствии возникают другие

близкие формы, объединяемые в роды,

последние, в свою очередь, составляют

таксономические единицы большего ранга

— семейства и т. д. Иначе территорию

происхождения можно назвать первичным

ареалом вида или другого таксона.

Центр

происхождения —

территория, в пределах которой происходит

формирование вида перед более широким

распространением, например центр

происхождения серой крысы — Восточная

Сибирь. Впоследствии возникают другие

близкие формы, объединяемые в роды,

последние, в свою очередь, составляют

таксономические единицы большего ранга

— семейства и т. д. Иначе территорию

происхождения можно назвать первичным

ареалом вида или другого таксона.

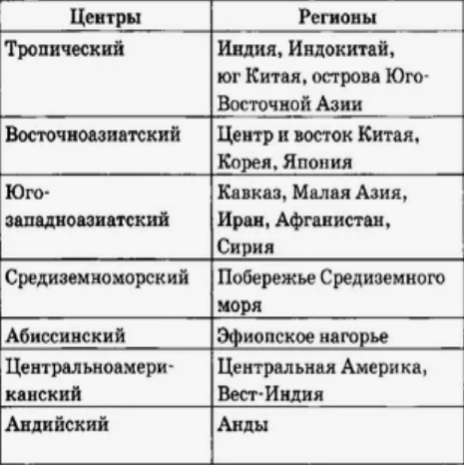

Центр распространения, или очаг видового разнообразия, — это место концентрации большого количества видов.

Наличие очага видового разнообразия в пределах родового ареала свидетельствует о благоприятных условиях существования для видов данного рода. Эти условия, как правило, весьма различны, что служит предпосылкой для усиленного видообразования. Дифференцированность условий среды на ограниченной территории наблюдается в горных странах, что способствует изоляции отдельных популяций вида на обособленных участках с резко расчлененным рельефом. Именно к горам часто приурочены очаги видового разнообразия.

Для хорошо изученных групп животных выявить центры видового разнообразия несложно. Однако эти центры не могут одновременно считаться и центрами происхождения их, т. е. родиной данных групп. Обнаруживая скопление большинства видов рода в какой-то стране, можно лишь предположить, что эта страна является его родиной и что отсюда началось расселение принадлежащих ему видов. Однако учитывай, что ареалы динамичны и что первичный ареал (т. е. центр возникновения) мог располагаться на территории, где уже не существует ни одного вида рассматриваемого рода, проблема решается только при наличии соответствующего палеонтологического материала.

Центры таксономического разнообразия форм. Повышенная концентрация видов может быть обусловлена общей благоприятностью условий для существования видов данного рода. Учитывая, что становление видов - длительный процесс, центр разнообразия рассматривается как показатель значительной давности развития рода на этой территории. Центр разнообразия, как правило, занимает значительную часть ареала, в пределах которой и происходят процессы видообразования. В связи с этим встает вопрос, не является ли центр разнообразия и центром происхождения данного таксона.

Область таксономического разнообразия иногда, но далеко не всегда может совпадать с областью происхождения таксона. Возраст таксонов родового ранга относится к третичному периоду; за это время их ареалы в связи с глобальными изменениями климата претерпели многочисленные изменения (сокращение, расширение и т.д.). При этом часто возникали вторичные центры разнообразия, весьма удаленные от области происхождения.

АВТОХТО́НЫ в биологии, разновидности, виды (или надвидовые объединения), возникшие, эволюционировавшие и обитающие в данном месте.

АЛЛОХТО́НЫ -, виды, появившиеся в данной местности в результате расселения

Центры современного расселения видов, или ареалы, со временем могут изменяться. Это связано с геологическими процессами, изменением климата, филогенезом, а также деятельностью человека. Относительно устойчивые виды имеют статические границы, а у других ареал может быстро меняться в сторону уменьшения или увеличения.