- •1. Б1.0.22.02 Теория эволюции

- •1. Предмет, цель и содержание эволюционного учения. История развития эволюционных идей (Аристотель, ж.Б. Ламарк, к. Линней, ж. Кювье).

- •2. Представления ч. Дарвина об органической эволюции.

- •4. Возникновение жизни на земле, хронология жизни. Пути эволюции растений.

- •5. Пути эволюции животных. Основные черты живого организма. Уровни организации жизни на земле.

- •6. Изменчивость (понятие). Виды изменчивости (наследственная, ненаследственная).

- •7. Мутации (понятие), типы мутаций, встречаемость мутаций в популяциях. Мутационный процесс как фактор эволюции.

- •9. Понятие "естественный отбор". Формы естественного отбора в популяциях. Половой отбор. Индивидуальный и групповой отбор. Творческая роль естественного отбора.

- •10. Понятие "адаптация". Классификация адаптаций.

- •По взаимодействию организмов:

- •По происхождению:

- •По эволюционному масштабу:

- •11. Критерии биологического вида. Формулировка понятия "вид". Структура вида. Вид как этап эволюционного процесса. Основные пути видообразования.

- •12. Филогенез. Формы филогенеза.

- •Первичные:

- •Вторичные:

- •13. Онтогенез. Общие представления об онтогенезе. Эволюционный прогресс.

- •14. Антропогенез. Основные этапы антропогенеза.

- •15. Современные направления в эволюционном учении.

- •16. Эволюция биогеоценозов.

- •17. Эволюционное учение и сохранение окружающей среды.

- •2. Б1.0.23.01 Экология животных

- •1. Предмет и методы экологии, Разделы экологии. Классификация факторов среды.

- •1. Общая экология:

- •2. Климат как фактор среды. Климатические пояса земного шара.

- •3. Свет, как фактор среды. Географическое, сезонное и суточное изменение фактора, Сигнальное значение фактора.

- •4. Пластичность и экологическая валентность вида. Эврибионтность и стенобионтность. Закон минимума Либиха. Понятие лимитирующего фактора.

- •5. Температура как фактор среды. Классификация животных по отношению к температуре.

- •6. Влажность как экологический фактор.

- •7. Биотические факторы среды. Отношения паразит - хозяин. Отношение хищник - жертва, взаимные адаптации. Типы отношений между различными видами.

- •8. Влияние снежного покрова на жизнь животных.

- •9. Пищевая специализация у животных. Морфологические и экологические адаптации к разным типам питания.

- •10. Вид как экологическая система. Внутривидовая структура.

- •12. Биоценоз, биогеоценоз, биотоп. Экосистема и биоценоз. Цепи питания в биоценозах.

- •13. Межвидовые отношения в сообществах - симбиоз, комменсализм, конкуренция. Экологические пирамиды. Трансформация потока энергии на разных трофических уровнях.

- •14. Основные функциональные блоки экосистемы. Круговорот веществ. Динамические процессы в биоценозах.

- •15. Понятие сукцессия, сукцессионные ряды в биоценозах (популяциях), климаксные сообщества.

- •16. Биосфера, структура биосферы, роль живых организмов в формировании биосферы. Биосфера как экологическая система.

- •17. Вода как среда жизни, основные жизненные формы гидробионтов. Влияние абиотических факторов.

- •18. Почва как среда жизни. Адаптации животных к обитанию в почве. Роль животных в почвообразовании.

- •3. Б1.0.27 Заповедное дело

- •1. Биологические основы охраны природы. Сохранение биоразнообразия как необходимое условие устойчивого развития природных сообществ.

- •2. Территориальная охрана, как самая эффективная форма сохранения биоразнообразия. Биологические проблемы, возникающие при территориальной охране.

- •3. Заповедное дело как раздел охраны природы. История заповедного дела.

- •5. Типы оопт, принципы выделения особо охраняемых природных территорий, их цели, задачи и принципы функционирования.

- •6. Основы проектирования оопт. Районирование территории, проектирование мониторинговых площадок и маршрутов, сроки проведения наблюдений.

- •8. Охраняемые природные территории стран снг (Украина, Беларусь, Казахстан, страны Средней Азии и Закавказья).

- •9. Формы территориальной охраны природы в разных странах мира.

- •10. Международное сотрудничество в области охраны природы: законодательные акты, организации и формы охраны.

- •4. Б1.О.33 Зоокультура

- •1. Что такое зоокультура: цели и задачи. Хозяйственное значение зоокультуры. Значение зоокультуры в современном природопользовании и охране природы.

- •3. Ресурсы моллюсков. Представители, систематическое положение, биология, значение. Особенности культивирования.

- •4. Ресурсы раков. Представители, биология, значение. Особенности культивирования.

- •5. Направления практического использования насекомых. Представители, систематическое положение, биология, значение. Особенности культивирования.

- •6. Направления хозяйственного использования рыб. Рыборазводные мероприятия. Техника и технология разведения рыб.

- •7. Герпетокультура, Направления практического использования земноводных и пресмыкающихся.

- •8. Дичеразведение охотничье-промысловых птиц. Представители, биология, ареал, практическое значение и разведение.

- •9. Ловчие птицы. Биология и особенности их использования, содержания и разведения.

- •2. Использование ловчих птиц

- •3. Условия содержания ловчих птиц

- •4. Разведение ловчих птиц

- •10. Представители грызунов - объекты декоративного, лабораторного и промышленного разведения. Систематическое положение, биология, значение.

- •1. Систематическое положение грызунов

- •2. Биологические особенности

- •3. Направления использования

- •3.1. Лабораторное разведение

- •3.2. Промышленное разведение

- •3.3. Декоративное разведение

- •4. Условия содержания

- •5. Биологическое и хозяйственное значение

- •11. Особенности клеточного пушного звероводства.

- •2. Биологические особенности пушных зверей

- •3. Особенности содержания в клетках

- •4. Кормление

- •5. Разведение и племенная работа

- •6. Забой и первичная обработка шкур

- •12. Биология, хозяйственное значение и особенности разведения полорогих.

- •13. Биология, хозяйственное значение и особенности разведения оленей. Пантовое оленеводство.

- •14. Ресурсы зайцеобразных. Представители, систематическое положение, биология, значение. Особенности разведение зайцеобразных.

- •5. Б1.В.02 Зоогеография

- •2. Связь с систематикой животных

- •3. Связь с палеонтологией

- •2. Биологический вид, его критерии. Видообразование аллопатрическое и симпатрическое.

- •3. Ареал, как главный предмет зоогеографии. Распределение видов внутри ареала. Формы ареала, центры происхождения видов и центры их современного расселения.

- •4. Понятия «эндемик», «автохтон», «абориген», «переселенец», «реликт». Случайное и нормальное расселение животных. Физические и биологические преграды в расселении.

- •5. Понятие «фауна». Господствующие теории происхождения современных фаун; теория постоянства материков, теория мостов суши, теория материкового дрейфа, теория оттесненных реликтов.

- •6. Принципы зоогеографического районирования.

- •2. Неоарктическая область

- •9. Фаунистическая характеристика биогеграфических зон России и сопредельных территорий.

- •10. Роль человека в формировании фаун зоогеографических областей. Зоогеография и конвенция по сохранению биоразнообразия.

- •11. Арктические пустыни, особенности животного населения.

- •12. Тундры, летнее и зимнее население.

- •13. Таежная зона, Европейская и сибирская тайга (высотные пояса в горах таежной зоны).

- •14. Лесная зона, особенность распространения широколиственных лесов в связи с деятельностью человека.

- •15. Степная зона. Уничтожение и трансформация степной растительности в процессе сельскохозяйственного производства.

- •16. Зона пустынь, фауна и население.

- •17. Горные районы: Кавказ, горы Средней Азии, Урал, Алтай, Саяны, Горные хребты Дальнего Востока. Трофейные животные горных районов.

- •6. Б1.В.05 Териология

- •1. Систематика и биология представителей отряда Насекомоядных; биология обыкновенного крота, биология Русской выхухоли, биология куторы.

- •2. Систематика и биология представителей отряда Грызунов: биология ондатры, биология бобра, биология белки, биология Европейского сурка.

- •1. Биология ондатры (Ondatra zibethicus)

- •2. Биология бобра (Castor fiber – речной бобр)

- •3. Биология белки обыкновенной (Sciurus vulgaris)

- •4. Биология европейского сурка (Marmota marmota)

- •1. Биология лося (Alces alces)

- •Волк (Canis lupus)

- •2. Обыкновенная лисица (Vulpes vulpes)

- •3. Песец (Vulpes lagopus)

- •4. Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides)

- •1. Соболь (Martes zibellina)

- •2. Лесная куница (Martes martes)

- •3. Европейская норка (Mustela lutreola)

- •4. Американская норка (Neogale vison)

- •5. Речная выдра (Lutra lutra)

- •6. Калан (Enhydra lutris)

- •Тигр (Panthera tigris)

- •Рысь обыкновенная (Lynx lynx)

- •3. Леопард (Panthera pardus)

- •4. Каракал (Caracal caracal)

- •5. Манул (Otocolobus manul)

- •6. Кавказский лесной кот (Felis silvestris caucasica)

- •7. Дальневосточный лесной кот (Prionailurus bengalensis euptilurus)

- •5. Систематика и биология Ластоногих (биология тюленей, биология нерпы, биология моржа, биология котика, сивуча)

- •1. Обыкновенный тюлень (Phoca vitulina)

- •2. Кольчатая нерпа (Pusa hispida)

- •3. Морж (Odobenus rosmarus)

- •4. Северный морской котик (Callorhinus ursinus)

- •5. Сивуч (Eumetopias jubatus)

- •6. Систематика и биология Китообразных: Грендандский кит, японский кит, нарвал, белуха, касатка, кашалот.

- •1. Гренландский кит (Balaena mysticetus)

- •2. Японский кит (Eubalaena japonica)

- •3. Нарвал (Monodon monoceros)

- •4. Белуха (Delphinapterus leucas)

- •5. Косатка (Orcinus orca)

- •6. Кашалот (Physeter macrocephalus)

- •7. Б1.В.06 Орнитология

- •1. Систематика и биология представителей отряда Курообразные (биология глухаря, тетерева, серой и белой куропаток, рябчика, дикуши, перепела, кеклика, улара, фазана).

- •4. Систематика и биология представителей отряда Журавлеобразные. Особенности биологии журавлей, красавок. Биология коростеля, пастушка, султанки, лысухи. Биология дрофы, стрепета, Джека.

- •5. Систематика и биология представителей отряда Соколообразных. Особенности биологии сконы, орланов, степного орла и беркута. Биология ястребов, коршунов, луней. Биология соколов.

2. Связь с систематикой животных

Таксономическая основа – без классификации видов невозможно анализировать их распространение.

Филогеография – изучение генетических связей между популяциями в разных частях ареала.

Выявление эндемиков и реликтов (например, гаттерия в Новой Зеландии).

Пример: Распределение видов рода Canis (волки, койоты, шакалы) отражает их эволюционную историю и миграции.

3. Связь с палеонтологией

Реконструкция древних ареалов (например, распространение мамонтов в плейстоцене).

Теория дрейфа материков – объяснение разорванных ареалов (например, страусы в Африке и их вымершие родственники в Евразии).

Выявление центров происхождения видов (роль Гондваны в формировании фаун Южной Америки и Австралии).

Пример: Современное распространение сумчатых (Австралия, Южная Америка) связано с их эволюцией на древних континентах.

4. Связь с физической географией. С науками о Земле (климатология, ландшафтоведение, геология), а также их разделами, изучающими прошлое планеты (палеогеография, историческая геология, палеоклиматология). Зоогеография использует их данные и, в свою очередь, дополняет их.

Геоморфология – влияние гор, рек, океанов на изоляцию видов (например, фауна Мадагаскара).

Климатология – распределение биомов (тундра, тайга, пустыни) и их фауны.

Гидрология – роль рек и морей как барьеров или путей расселения (пресноводные рыбы бассейна Амазонки).

Пример: Узкоареальные виды высокогорий (снежный барс) зависят от специфики горных ландшафтов.

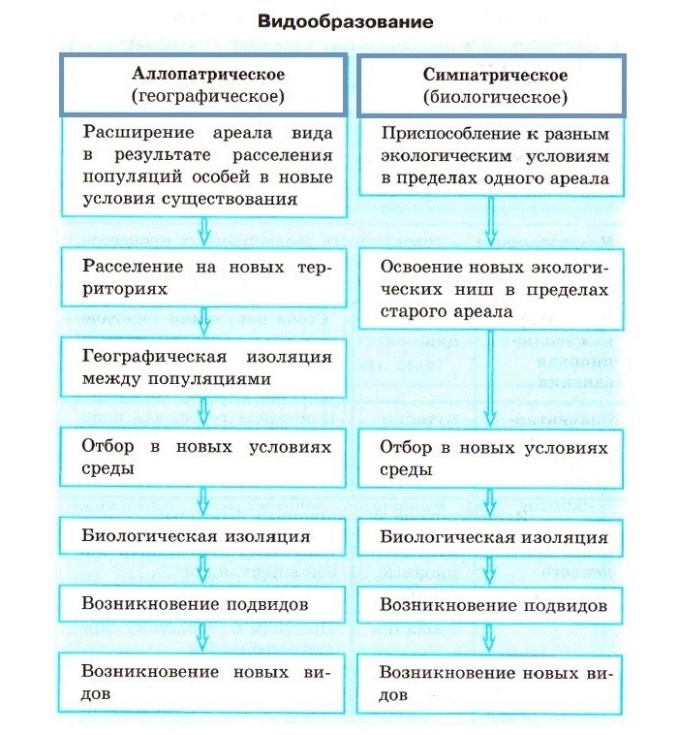

2. Биологический вид, его критерии. Видообразование аллопатрическое и симпатрическое.

Линней ввёл бинарную, или биномиальную, номенклатуру. Дальнейшее развитие биологии привело к формированию биологической концепции вида. Эта концепция предполагает, что вид — не условная категория, выделенная людьми для удобства, а реально существующая общность организмов, характеризующаяся прежде всего генетическим единством и общностью происхождения. Это генетическое единство и является первопричиной внешнего сходства организмов одного вида, то есть для выделения видов является первичным не внешнее сходство, а именно генетическая общность.

Для организмов с половым размножением границу между видами формирует репродуктивная изоляция — это неспособность двух разных видов при скрещивании давать плодовитое потомство.

Вид — основная единица биологической систематики живых организмов, группа особей с общими морфофизиологическими, биохимическими и поведенческими признаками, способная к взаимному скрещиванию, дающему в ряду поколений плодовитое потомство, закономерно распространённая в пределах определённого ареала и сходно изменяющаяся под влиянием факторов внешней среды.

Современная биология выделяет критерии вида, то есть критерии, по совокупности которых одно множество особей характеризуется как вид и отличается от других видов.

1. Морфологический критерий вида. Сходство внешнего и внутреннего строения особей вида и их отличия от представителей других видов.

Существуют так называемые виды-двойники, которые морфологически не отличаются, однако являются генетически изолированными.

2. Цитогенетический критерий. Для каждого вида характерен уникальный кариотип — набор хромосом, характеризующийся их числом, размерами, положением центромеры, рисунком дифференциального окрашивания.

3. Молекулярно-биологический критерий. Между видами существуют молекулярные различия. Это, прежде всего, различия в последовательности белков и ДНК, возникшие в ходе эволюции. До появления эффективных технологий определения последовательности ДНК в основном применялись данные по подвижности белков при электрофорезе.

4. Биохимический критерий. Один из основных критериев вида у микроорганизмов, прежде всего у бактерий.

Хотя метаболизм многоклеточных организмов, как правило, варьирует от вида к виду гораздо меньше, тем не менее этот критерий может быть существенным и для них. Например, виды растений могут отличаться по спектру синтезируемых алкалоидов, флавоноидов, эфирных масел, будучи очень близкими морфологически.

5. Экологический критерий вида. Это экологическая ниша вида — совокупность оптимальных для вида значений факторов среды, его связей с другими организмами. Каждый вид занимает свою экологическую нишу. Согласно принципу конкурентного исключения Гаузе, два вида в одной экосистеме не могут занимать одну и ту же нишу — один будет неизбежно вытеснен другим.

6. Географический критерий вида. Каждый вид имеет свой ареал — область распространения. Однако данный критерий не абсолютен. В частности, ареалы разных видов могут сильно перекрываться, и наоборот, ареалы некоторых видов разорваны.

Отдельную проблему представляют кольцевые ареалы некоторых видов. «Кольцевыми видами» называют комплексы близкородственных форм, постепенно расселявшихся вокруг какой-либо географической преграды, причем крайние, наиболее сильно разошедшиеся формы, встретившись по другую сторону преграды, уже не могут скрещиваться, хотя всё ещё соединены непрерывным рядом взаимно совместимых разновидностей.

7. Физиологический критерий вида - особенности процессов жизнедеятельности организма и отдельных систем органов. В первую очередь учитывается физиология размножения: возраст достижения половой зрелости, длительность беременности, количество детенышей, длительность периода вскармливания (у млекопитающих) и т.п.

8. Этологический критерий - особенности видового поведения. В первую очередь учитывается особенность поведения в брачный период, период гнездования, забота о потомстве.

Аллопатрическое

(географическое) видообразование

происходит в результате пространственной

(географической) изоляции популяций.

Географическая изоляция возникает,

если популяции разделяют какие-либо

физические преграды: большие расстояния,

горы, реки и т. д.. Из-за пространственной

изоляции миграция особей становится

невозможной и популяции перестают

обмениваться генами. При длительном

разобщении  популяций

накапливается много отличий, что может

привести к невозможности скрещивания

их особей. В дальнейшем из таких популяций

могут образоваться новые виды. 1

популяций

накапливается много отличий, что может

привести к невозможности скрещивания

их особей. В дальнейшем из таких популяций

могут образоваться новые виды. 1

Симпатрическое (экологическое) видообразование происходит в ареале одного вида. Этот механизм возможен при возникновении биологической изоляции части особей внутри ареала. В этом случае особи обитают вместе, но не могут скрещиваться из-за биологических различий. Выделяют два вида симпатрического видообразования: экологическое и внезапное. Экологическое видообразование происходит, когда возникает экологическая изоляция популяций, связанная с изменением сроков размножения или переходом на разные виды пищи. Причинами внезапного видообразования могут быть мутации, полиплоидия или межвидовая гибридизация, сопровождающаяся удвоением числа хромосом. В этих случаях сразу возникает репродуктивная изоляция особей и новый вид формируется быстро внутри одной популяции.