- •Физиология вопросы на экзамен

- •1. Предмет и методы физиологии. Краткая история развития физиологии, роль отечественных ученых в становлении физиологии.

- •2. Организм, как саморегулирующаяся система. Гомеостаз, системы обеспечивающие адаптацию организма к условиям среды.

- •3. Основные принципы нервной и гуморальной регуляции физиологических функций.

- •4. Классификация гормонов. Направление и механизм действия на физиологические функции.

- •5. Гипофиз и его роль в регуляции организма.

- •6. Щитовидная и паращитовидные железы, особенности их строения и их функции.

- •7. Гормоны надпочечников и их влияние на функции организма.

- •8. Поджелудочная железа, как орган внутренней секреции.

- •9. Половые железы, как железы внутренней секреции.

- •10. Эндокринные функции тимуса и эпифиза.

- •11. Взаимосвязь между эндокринными железами. Роль нейросекретов, простагландинов, кининов и других бав в регуляции физиологических функций.

- •12. Пищеварение, его сущность и типы. Методы изучения пищеварения.

- •13. Основные функции пищеварительного тракта. Физиологические основы голода и насыщения, механизм их регуляции.

- •14. Пищеварение в полости рта. Жевание и глотание, значение этих актов, их регуляция.

- •15. Состав и свойства слюны у различных животных. Действие слюны на корм. Регуляция слюноотделения.

- •16. Пищеварение в желудке у моногастричных животных.

- •17. Особенности пищеварения в многокамерном желудке жвачных. Пищеводный желоб и его роль в обеспечении пищеварения.

- •18. Фазы секреции желудочного сока. Роль "запального" сока в пищеварении. Пилорический рефлекс и механизм его осуществления.

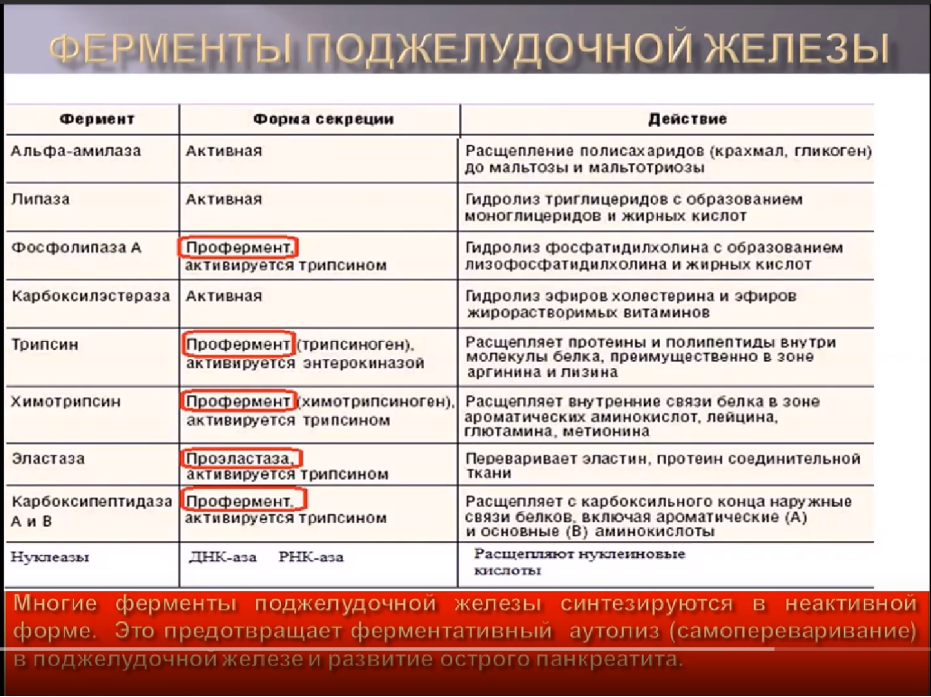

- •19. Поджелудочный сок: состав и свойства, роль в кишечном пищеварении.

- •20. Регуляция секреторной деятельности поджелудочной железы.

- •21. Кишечный сок: состав, свойства и роль в пищеварении.

- •22. Желчь: состав, свойства и роль в пищеварении. Регуляция образования и выделения желчи.

- •23. Пищеварение в толстом отделе кишечника и его особенности у с/х животных.

- •24. Моторика желудка и кишечника и ее регуляция.

- •25. Всасывание в жкт: механизмы всасывания в различных отделах пищеварительного тракта, регуляция процессов всасывания.

- •26. Возрастные особенности пищеварения у с.-х. Животных.

- •27. Пищеварение у с/х птицы.

- •28. Влияние на функцию пищеварения различных факторов. Пищеварение и продуктивность с.-х. Животных.

- •29.Обмен веществ и энергии. Процессы ассимиляции и диссимиляции. Методы изучения обмена веществ

- •30. Обмен белков и его регуляция.

- •31. Обмен липидов и углеводов и их регуляция.

- •32. Водно минеральный обмен и его регуляция.

- •1. Водный обмен

- •2. Минеральный обмен

- •1. Гормональная регуляция:

- •2. Нервная регуляция

- •3. Роль почек

- •33. Витамины: классификация и их физиологическая роль.

- •1. Жирорастворимые витамины

- •2. Водорастворимые витамины

- •34. Обмен энергии. Газообмен, как показатель энергетического обмена. Закон изодинамического замещения веществ в процессе обмена.

- •35. Выделение, как третий этап обмена веществ и его значение для организма.

- •36. Физиология почек.

- •37. Состав, свойства и количество мочи у животных.

- •38. Механизмы образования мочи и регуляция почечных процессов. Акт мочеиспускания: механизм и регуляция.

- •39. Мочеотделение у с/х птицы.

- •1. Анатомия почек и мочевыделительной системы

- •2. Особенности мочи птиц

- •3. Механизм мочеотделения

- •4. Регуляция мочеотделения

- •5. Физиологическое значение

- •40. Кожа и ее основные функции.

- •41. Теплообмен и регуляция температуры тела.

- •42. Кровь: физические свойства, химический состав и основные функции.

- •43. Эритроциты: структура, функции, методы подсчета количества эритроцитов. Соэ методы определе-ния.

- •44. Гемоглобин: структура, функции, количественные и качественные методы определения.

- •1. Качественные методы

- •2. Количественные методы

- •45. Лейкоциты: классификация, функции и методы подсчета. Лейкоцитарная формула и ее выведение.

- •46. Тромбоциты: характеристика и физиологическая роль.

- •47. Свертывание крови: механизм и регуляция. Методы получения плазмы, сыворотки, дефибринированной крови.

- •48. Группы крови у с/х животных.

- •49. Лимфа: состав, функции, образование и лимфообращение.

- •50. Физиология сердца: круги кровообращения, циклы сердечной деятельности и его фазы.

- •51. Свойства сердечной мышцы: возбудимость, проводимость, сократимость, рефлекторность и автоматия.

- •52. Регуляция сердечной деятельности: нервная, гуморальная, рефлекторная саморегуляция работы сердца.

- •53. Кровообращение в головном мозге, легких, сердце, печени, почках, селезенке и капиллярах. Роль селезенки в кровообращении.

- •54. Артериальный и венный пульс и их характеристика. Методы исследования.

- •55. Давление крови и факторы его обуславливающие. Методы определения.

- •56. Внешние проявления работы сердца: сердечный толчок, тоны сердца и биотоки. Методы исследования.

- •57. Легочное дыхание. Механизм и значение. Типы и частота дыхания у животных.

- •58. Капиляроскопия.

- •59. Газообмен в легких и тканях. Легочная вентиляция.

- •60. Роль крови в газообмене: транспорт газов кровью, кислородная емкость крови.

- •61. Регуляция дыхания: дыхательный центр, нервная и гуморальная саморегуляция дыхания.

- •62. Дыхание в условиях повышенного и пониженного атмосферного давления. Кислородная задолженность.

- •63. Особенности дыхания у птиц. Голос животных.

- •64. Физиология лактации. Молокообразование. Молоковыведение и их регуляция.

- •65. Рефлекс молокоотдачи. Регуляция процессов лактации.

- •66. Молоко и его состав у различных видов животных, молозиво и его биологическая роль.

- •67. Физиологические основы доения животных.

- •68. Возбудимые ткани, характеристика их основных физиологических свойств (физиологический покой, возбуждение и торможение). Парабиоз по н.Е.Введенскому и его фазы.

- •69. Биотоки, механизмы их возникновения. Применение учения о биотоках в ветеринарной практике.

- •70. Физиологические свойства скелетных и гладких мышц.

- •71. Нейронная теория, структуры и функции нервной системы. Структура и функции синапсов, механизм передачи возбуждения в синапсах.

- •72. Рефлекс основной акт нервной деятельности. Классификация рефлексов.

- •73. Нервные центры и их свойства. Торможение в цнс.

- •74. Функции спинного и продолговатого мозга.

- •75. Функции среднего мозга и мозжечка. Функции среднего мозга.

- •76. Промежуточный мозг и его функции.

- •77. Подкорковые ядра и сетчатая формация, их роль в проявлении инстинктов и эмоций. Лимбическая система мозга.

- •78. Вегетативная нервная система. Трофическая функция нервной системы.

- •79. Понятие о внд. Структура и функциональные особенности областей коры головного мозга.

- •Слой малых и средних пирамидных клеток.

- •Внутренний зернистый слой.

- •Слой больших пирамидных клеток.

- •80. Условные рефлексы: биологическое значение, механизм и условия образования.

- •81. Торможение условных рефлексов.

- •82. Учение и.П. Павлова о типах внд, динамический стереотип. Первая и вторая сигнальные системы. Понятие и сне и гипнозе.

- •83. Учение и.П.Павлова об анализаторах. Зрительный и слуховой анализатор.

- •84. Вкусовой и обонятельный анализатор. И их роль в оценке качества кормов.

- •85. Виды кожной чувствительности: тактильная, болевая и температурная, их значение.

- •1. Тактильная чувствительность

- •2. Температурная чувствительность

- •3. Болевая чувствительность

- •86. Понятие об этологии: определение и методы исследования.

- •2. Методы этологии.

- •87. Генетические и физиологические основы поведения животных.

- •88. Инстинкты и их характеристика. Виды памяти.

- •89. Приобретенное поведение и его характеристика.

- •90. Виды поведения животных: пищевое, родительское, исследовательское и групповое.

- •1. Пищевое поведение

- •2. Родительское поведение

- •3. Исследовательское поведение

- •4. Групповое (социальное) поведение

- •Сз 2. (билет 24) Как с помощью раздражения фрагментов мт можно отличить мт внутренних органов от скелетной мышцы

- •Сз 3. (билет 15) Двух одинаковых собак жарким летом хозяева кормят: первую кормом с высоким содержанием белка, другой — углеводами. Какой легче переносить жару?

- •Сз 4. (билет 2 и 30) Собаке ввели большое количество физраствора. Повлияет ли это на деятельность гипофиза.

- •Сз 5. (билет 29) у животного разрушен продолговатый мозг. Что в этом случае произойдет с дыханием.

- •Сз 13 (билет 8) Сердце теплокровного животного извлечено из организма. Какие условия необходимы для того, чтобы изолированное сердце продолжало сокращаться.

- •Сз 14 (билет 3) Животному введена большая доза аминазина, который блокирует восходящую активирующую систему ретикулярной формации мозгового ствола. Как при этом меняется поведение животного и почему.

- •Сз 15 (билет 10) Почему и за счет каких физ. Механизмов слюноотделение возникает еще до поступления пищи в организм.

- •Сз 16 (билет 17) у собаки выработан условный рефлекс на слово звонок. Проявится ли условный рефлекс, если теперь дать в качестве условного сигнала настоящий звонок.

- •Сз 19 (билет 24) Как с помощью раздражения фрагментов мышечной ткани можно отличить мышечную ткань внутренних органов от скелетной мышцы.

- •Сз 21 (билет 1) Одно животное периодически помещают в холодную воду, а другое – в комнату с воздухом той же температуры. У кого более значительно изменится обмен веществ.

18. Фазы секреции желудочного сока. Роль "запального" сока в пищеварении. Пилорический рефлекс и механизм его осуществления.

Фазы секреции желудочного сока включают:

1. Мозговую (цефалическую). Возникает до того, как пища попадает в желудок. Это реакция на вид, запах, вкус пищи или мысли о ней. В норме эта фаза отвечает приблизительно за 20% общего объёма желудочной секреции, связанной с приёмом пищи.

2. Желудочную. Начинается после попадания пищи в желудок. Растяжение желудка запускает выделение гастрина, который стимулирует продукцию соляной кислоты. Эта фаза составляет приблизительно 70% общей желудочной секреции, связанной с приёмом пищи.

3. Кишечную. Запускается при попадании пищи в двенадцатиперстную кишку и её растяжении. В этом процессе выделяется небольшое количество желудочного сока.

Роль «запального» сока в пищеварении заключается в том, что благодаря его быстрому выделению желудок оказывается готовым к приёму и переработке пищи. И. П. Павлов назвал «запальным» желудочный сок, который выделяется при ощущении запаха или при жевании пищи. Отделение такого сока вызывает аппетит и создаёт нормальные условия для пищеварения в желудке и тонком кишечнике.

Пилорический рефлекс (запирательный) происходит так:

1. При пустом желудке пилорический сфинктер находится в расслабленном состоянии.

2. После перехода первой порции химуса из желудка в двенадцатиперстную кишку за счёт перистальтических волн происходит рефлекторное сокращение сфинктера и прекращается выход химуса из желудка.

3. Основным раздражителем пилорического рефлекса является соляная кислота, которая вместе с химусом поступает в двенадцатиперстную кишку.

4. Через определённое время кислый химус в двенадцатиперстной кишке нейтрализуется её щелочным содержимым. Это обусловливает очередное периодическое расслабление пилорического сфинктера.

5. Пилорическое отверстие открывается, и очередная порция пищи переходит из желудка в двенадцатиперстную кишку.

Этот периодический процесс был назван пилорическим запирательным рефлексом.

19. Поджелудочный сок: состав и свойства, роль в кишечном пищеварении.

За сутки поджелудочная железа выделяет от 1,5 до 2,5 л сока.

Состав и свойство поджелудочного сока:

Сок представляет собой бесцветную прозрачную жидкость со средним содержанием воды 987 г/л. Щелочная среда сока (рН 7,5—8,8) обусловлена наличием в нем бикарбонатов (до 150 ммоль/л) и создает оптимум рН для ферментов. Концентрация бикарбонатов в соке изменяется прямо пропорционально скорости секреции. В соке содержатся хлориды натрия и калия, кальция, магния, сульфаты и фосфаты.

Бикарбонаты сока поджелудочной железы участвуют в нейтрализации и ощелачивании кислого пищевого содержимого желудка в двенадцатиперстной кишке. В соке отмечается значительная концентрация белка, основную часть которого составляют ферменты:

Регуляция панкреатической секреции

Секреция поджелудочного сока протекает в 2 фазы: сложнорефлекторную (мозговую) и нейрогуморальную (желудочную и кишечную подфазы).

Сложнорефлекторная фаза осуществляется на основе условных и безусловных рефлексов. Вид пищи, ее запах, звуковые раздражения, связанные с приготовлением пищи, разговор о вкусной пище или воспоминания о ней при наличии аппетита приводят к отделению поджелудочного сока. В этом случае выделение сока происходит под влиянием нервных импульсов, идущих от коры большого мозга к поджелудочной железе, то есть условно-рефлекторно.

Безусловно-рефлекторная секреция поджелудочного сока происходит при раздражении пищей рецепторов ротовой полости и глотки.

Желудочная фаза секреции панкреатического сока связана с раздражением рецепторов желудка поступившей пищей. Нервные импульсы от рецепторов желудка по афферентным волокнам блуждающего нерва поступают в продолговатый мозг к ядрам блуждающих нервов. Под влиянием нервных импульсов нейроны ядер блуждающих нервов возбуждаются. Это возбуждение по эфферентным секреторным волокнам блуждающего нерва передается к поджелудочной железе и вызывает отделение панкреатического сока. Желудочная фаза секреции панкреатического сока обеспечивается также гормоном гастрином, который действует непосредственно на секреторные клетки поджелудочной железы. Сок, выделяющийся во вторую фазу, как и в первую, богат органическими веществами, но содержит меньше воды и солей.

Кишечная фаза секреции поджелудочного сока осуществляется при участии нервного и гуморального механизмов. Под влиянием кислого содержимого желудка, поступившего в двенадцатиперстную кишку, и продуктов частичного гидролиза питательных веществ, происходит возбуждение рецепторов, которое передается в центральную нервную систему. По блуждающим нервам нервные импульсы от центральной нервной системы поступают к поджелудочной железе и обеспечивают образование и выделение панкреатического сока.

То есть блуждающий нерв – главный секреторный нерв (АЦХ актвирует М-холинорецепторы базальных мембран панкреоцитов). Ионы кальция и комплекс гуанилатциклаза-цГМФ стимулируют выделение ферментов и бикарбонатов. Симпатические волокна тормозят отделение поджелудочного сока, но усиливают синтез орган.веществ в панкреоцитах (за счет активации бета-адренорецепторов; при работе альфа-адренорецепторов (при сужении сосудов) угнетается отделение сока).

Гуморальная регуляция:

↑: холецистокинин, секретин, соляная кислота, гастрин, жиры, серотонин, инсулин, бомбезин, соли жёлчных кислот.

↓: глюкагон, соматостатин, вещество Р, энкефалины, ГИП, панкреатический полипептид, АКТГ, кальцитонин.

Влияние состава пищи на отделение поджелудочного сока.

Наибольшее количество сока выделяется на хлеб, несколько меньше — на мясо и минимальное количество сока секретируется на молоко.