Экзамен

.pdf

1. Геометрическая оптика. Законы геометрической оптики. Явление полного внутреннего отражения. Принцип Ферма.

Геометрическая оптика рассматривает круг явлений, связанных с прямолинейным распространением света в однородных средах, а также с изменением направления распространения света (отражение, преломление) на границе раздела сред.

Законы геометрической оптики применимы в пределе исчезающе малой длины световой волны (длина волны λ мала по сравнению с характерными размерами d объектов, λ d). Установлены были опытным путем еще в древности.

Геометрическая оптика не учитывает природу света, его распространение в пространстве рассматривается на основе представлений о световых лучах.

Световой луч — направление, вдоль которого распространяется энергия и импульс, переносимые светом (световой электромагнитной волной).

Закон прямолинейного распространения света

Свет в однородной и изотропной среде распространяется прямолинейно (опытный факт, но находит объяснение и в рамках волновой теории).

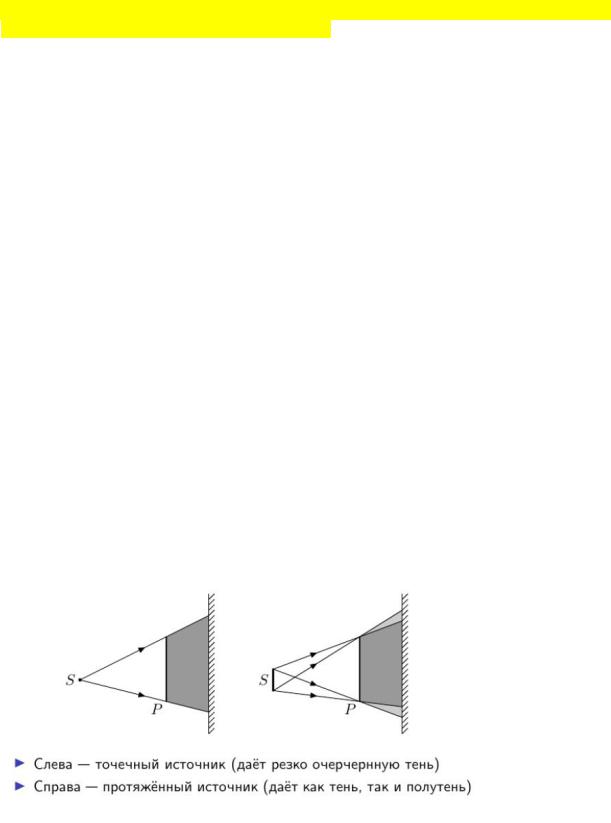

Данный закон позволяет объяснить образование тени от непрозрачного тела, освещённого точечным источником света, а также образование тени и полутени от непрозрачного тела, освещённого протяженным источником света.

Точечный источник света — материальная точка, изотропно (т.е. одинаково по всем направлениям) излучающая свет. Точечными источниками света могут приближенно считаться любые реальные протяженные источники света, значительно удаленные от наблюдателя.

Законы отражения света

1.Луч, падающий на границу раздела сред, перпендикуляр, восстановленный к границе раздела сред в точке падения луча, и отраженный луч лежат в одной плоскости.

2.Угол падения равен углу отражения α = γ.

Важно! Углы падения α, преломления β и отражения γ отсчитываются от перпендикуляра, восстановленного к границе раздела сред в точке падения луча.

Законы отражения света

1.Луч, падающий на границу раздела сред, перпендикуляр, восстановленный к границе раздела сред в точке падения луча, и преломленный луч лежат в одной плоскости.

2.Отношение синусов углов падения α и преломления β есть величина постоянная для двух данных сред.

Показатель преломления среды

Абсолютный показатель преломления n среды показывает, во сколько раз скорость света v в веществе меньше скорости света c в вакууме:

Показателем преломления n21 второй среды (в которую идет световой луч) относительно первой среды (из которой идет световой луч) называется отношение абсолютных показателей преломления этих сред:

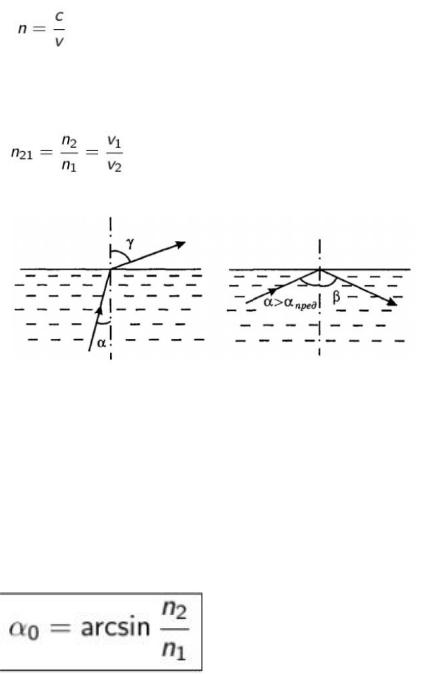

Явление полного внутреннего отражения (n1 > n2)

При небольших углах падения (α < α0) — явление преломления света, при этом угол преломления больше угла падения.

При больших углах падения (α > α0) — полное внутреннее отражение (ПВО): преломленный луч отсутствует, и свет полностью отражается обратно в первую среду.

Значение предельного угла α0 рассчитывается по формуле:

Принцип Ферма (принцип наименьшего времени) — свет выбирает из множества путей между двумя точками тот путь, который потребует наименьшего времени.

Постулирован Пьером Ферма в 1662 году в качестве самого общего закона геометрической оптики.

Исходя из принципа Ферма, можно получить законы геометрической оптики: прямолинейность луча света в однородной среде, законы отражения и преломления света на границе двух прозрачных сред. Очевиден закон обратимости световых лучей: из точки 1 в точку 2 и из точки 2 в точку 1 свет распространяется по одной и той же траектории.

2. Сложение оптических систем. Погрешности оптических систем. Оптические приборы.

Линза — прозрачное для света тело, ограниченное сферическими или иными криволинейными поверхностями (одна из поверхностей может быть плоской).

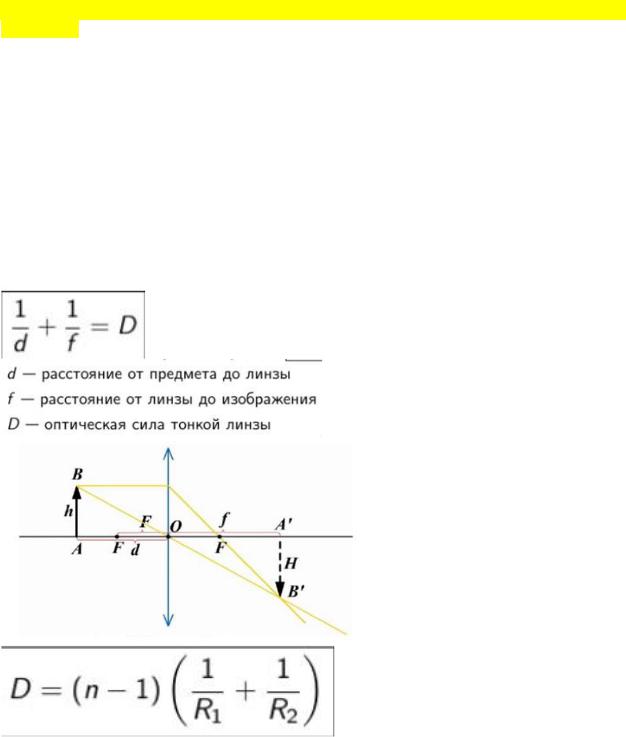

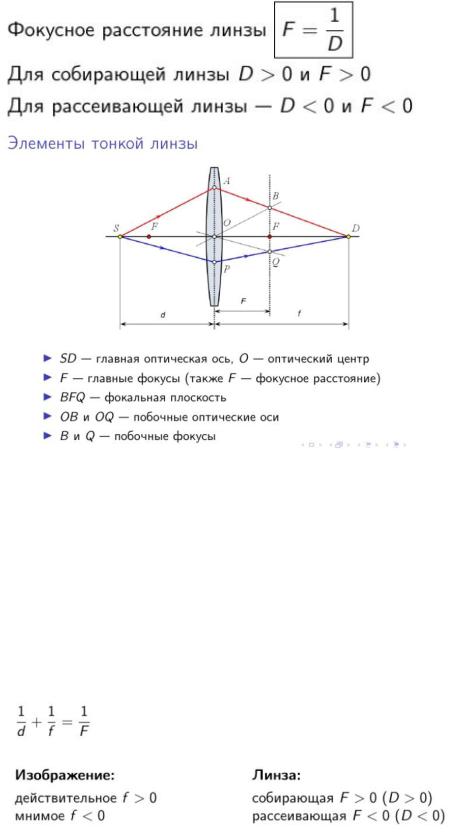

Тонкой называют такую линзу, толщина h которой мала по сравнению с радиусами кривизны R1,2 поверхностей, ограничивающих линзу (h R1,2), а также по сравнению с расстоянием d от предмета до линзы и расстоянием f от линзы до изображения.

Параксиальное приближение — рассматриваются только такие световые лучи и их пучки, которые направлены под небольшими углами к оптической оси линзы (приосевые пучки).

Формула тонкой линзы:

n — показатель преломления материала линзы относительно среды, в которой она находится;

R1 и R2 — радиусы кривизны поверхностей, ограничивающих линзу (R > 0 для выпуклой поверхности, R < 0 для вогнутой поверхности, R =∞ для плоской поверхности);

Единица измерения оптической силы — диоптрия (дптр): дптр = 1/м = м−1.

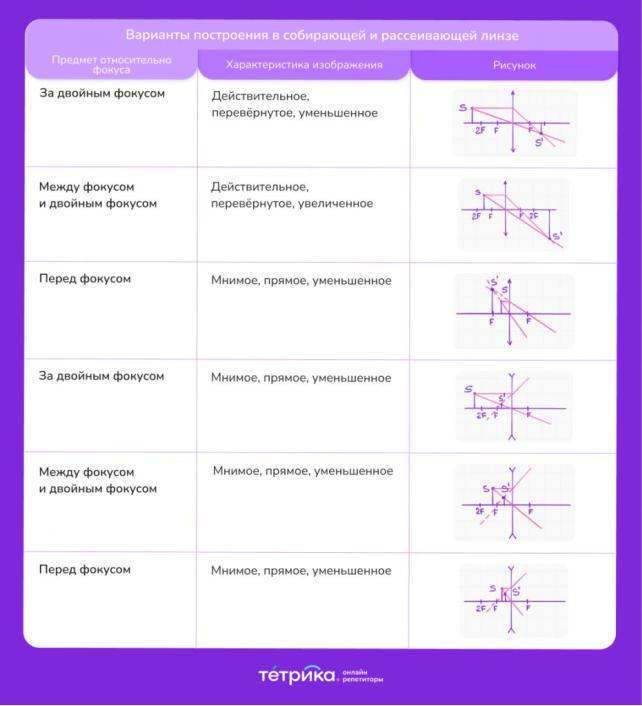

Всякий луч, идущий параллельно главной оптической оси O1O2, преломляется в собирающей линзе и проходит через ее фокус F. При этом любой луч, проходящий через оптический центр O, в собирающей линзе не преломляется.

Всякий луч, идущий параллельно главной оптической оси O1O2, преломляется в рассеивающей линзе так, что его продолжение проходит через фокус F. При этом любой луч, проходящий через оптический центр O, в рассеивающей линзе не преломляется.

Скорее всего, в данном вопросе попросят построить изображения в той или иной линзе.

Оптические системы

Оптическая система — совокупность оптических элементов (преломляющих, отражающих, дифракционных и т.д.), созданная для преобразования световых пучков.

Оптическая схема — графическое представление процесса изменения света в оптической системе (ход лучей).

Оптический прибор — конструктивным образом оформленная для выполнения конкретной задачи оптическая система, причём в состав оптического прибора могут входить источники света и приёмники излучения.

Оптические элементы (детали): зеркала, призмы, линзы, светофильтры, дифракционные решётки, поляризаторы, световоды и т.д.

Оптические приборы: микроскопы, очки, телескопы, фото- и кинопроекторы, интерферометры и т.д.

Аберрация оптических систем (погрешности оптических систем) — это искажения изображения, вызванные неидеальностью оптической системы, т.е. когда изображение не вполне отчетливо, неточно соответствует объекту или окрашено.

Сферическая аберрация

Заключается в том, что при преломлении не параксиальных пучков света на сферических поверхностях линз нарушается их фокусировка и вместо точки в фокусе линзы будет наблюдаться пятно. Именно благодаря сферической аберрации мы получаем с помощью линзы не чёткое, а расплывчатое изображение солнца.

Хроматическая аберрация

Заключается в паразитной дисперсии света, проходящего через оптическую систему линз. При этом белый свет разлагается на составляющие его цветные лучи, которые ведут к снижению чёткости изображения, а иногда также и к появлению на нём цветных контуров, полос, пятен, которые у предмета отсутствовали.

Хроматическая аберрация - искажения изображения из-за зависимости показателя преломления среды от длины волны излучения, проходящего через эту среду (аберрация обусловлена дисперсией света). Из-за явления дисперсии фокусные расстояния для различных длин волн (лучей разных цветов) различны и не попадают в одну точку, называемую фокусом (точкой фокусировки.

Кома

Внеосевая аберрация, связанная с наклоном лучей света, идущих от источника, к оптической оси линзы. При этом изображение светящейся точки имеет вид капли или кометы с ярким ядром и большим хвостом.

Астигматизм

Погрешность, обусловленная неодинаковостью кривизны оптической поверхности в разных плоскостях сечения падающего на нее светового пучка. Изображение точки,

удаленной от главной оптической оси, наблюдается на экране в виде расплывчатого пятна эллиптической формы.

Дисторсия

Возникает в линзе и состоит в том, что нарушается подобие между изображением и предметом. Прямые линии, проходящие через главную оптическую ось, отображаются в виде прямых, а прочие искажаются. Например, квадратная сетка может отображаться в положительной двояковыпуклой линзе, как это изображено на анимации (так называемая подушкообразная дисторсия). При этом параллельные линии изгибаются к центру тем больше, чем дальше от центра они отстоят. В отрицательных (вогнутых) линзах наблюдается бочкообразная дисторсия, когда линии выгибаются от центра.

3. Оптическая (световая) микроскопия. Устройство оптического микроскопа, расчёт его оптической системы. Разрешающая способность микроскопа, дифракционное ограничение. Способы повышения разрешающей способности.

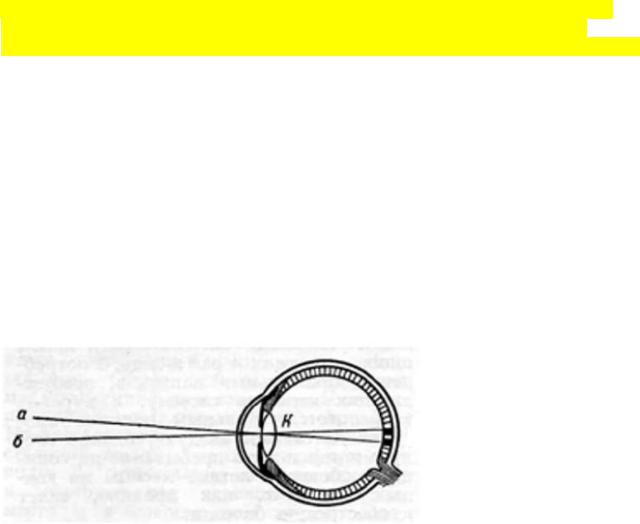

Микроскоп — это оптический прибор, предназначенный для изучения малых (микроскопических) объектов путем замены исследуемого предмета его увеличенным изображением. Заменяя предмет увеличенным изображением, мы тем самым увеличиваем угол зрения (зрительный угол) на предмет и изображение предмета на сетчатке глаза.

Углом зрения называют угол между лучами, идущими от крайних точек предмета к оптическому центру глаза.

Две точки глаз различает раздельно, если световые лучи от них попадают под углом не менее 1′ (одной угловой минуты).

На сетчатке возбуждаются две светочувствительные клетки, между которыми находится одна невозбуждённая светочувствительная клетка. Острота зрения человека может характеризоваться минимальным углом зрения.

В микроскопе выделяют три основные части (системы): механическую, осветительную и оптическую.

Механическая часть: тубус, тубусодержатель, предметный столик, подставка, винт грубой наводки, микрометрический винт, револьверное устройство.

Осветительная часть: источник света, зеркало, конденсор, ирисовая диафрагма и светофильтр.

Оптическая часть: объектив и окуляр.

В простейшем случае оптическая система микроскопа представляет собой комбинацию двух собирающих линз: объектива и окуляра. Собирающая линза, обращенная к предмету (объекту), называется объективом. Собирающая линза, обращенная к глазу (оку) наблюдателя, называется окуляром.

Рассматриваемый предмет помещают несколько дальше переднего фокуса объектива. Объектив дает действительное, перевёрнутое, увеличенное изображение, находящееся между передним фокусом окуляра и оптическим центром окуляра. Это промежуточное изображение и рассматривается в окуляр, который играет роль лупы. Окуляр дает мнимое, прямое, увеличенное изображение, которое расположено на расстоянии наилучшего зрения (25 см) от оптического центра глаза. На сетчатке глаза формируется действительное, перевёрнутое, уменьшенное изображение предмета.

Разрешающей способностью микроскопа называют способность давать раздельное изображение двух близко расположенных точек исследуемого объекта.

Предел разрешения микроскопа z — это наименьшее расстояние между двумя точками рассматриваемого в микроскоп объекта, когда эти точки еще воспринимаются отдельно. Предел разрешения микроскопа для обычных биологических исследований лежит в диапазоне 3 – 4 мкм.