КУРСАЧ

.pdf

Инженерная школа новых производственных технологий Направление подготовки 12.03.02 «Оптотехника» Отделение материаловедения

КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Физические основы источников излучения»

Тема работы Исследование спектрального состава оптического излучения

Студент |

|

|

|

|

|

Группа |

|

ФИО |

|

Подпись |

Дата |

4В11 |

|

|

|

|

12.01.2024 |

Руководитель |

|

|

|

|

|

Должность |

|

ФИО |

Ученая |

Подпись |

Дата |

|

|

|

степень, |

|

|

|

|

|

звание |

|

|

Доцент ОМ |

|

Степанов С.А. |

к.ф-м.н. |

|

|

Томск – 2023 г.

Инженерная школа новых производственных технологий Направление подготовки 12.03.02 «Оптотехника» Отделение материаловедения

УТВЕРЖДАЮ: Руководитель ООП

_________ _______ _С.А. Степанов

(Подпись) (Дата) |

(Ф.И.О.) |

ЗАДАНИЕ на выполнение курсового проекта

по дисциплине:

Физические основы источников излучения

Тема работы:

Исследование спектрального состава оптического излучения

|

Срок сдачи студентом выполненной работы: |

22 декабря 2023 |

|

|

|

|||||

|

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: |

|

|

|

|

|

||||

|

Исходные данные к |

1. Литературные данные |

|

|

|

|

|

|||

|

работе |

|

2. Результаты экспериментальных исследований спектров свечения |

|||||||

|

Перечень |

|

1.1 |

Анализ и идентификация спектральных линий излучения атомов |

||||||

|

подлежащих |

|

одно и двухвалентных металлов |

|

|

|

||||

|

исследованию, |

|

1.2 |

Определения серий переходов |

|

|

|

|||

|

проектированию и |

|

1.3 |

Построение энергетических диаграмм переходов |

|

|

||||

|

|

2.1 |

Способы управления спектром свечения импульсного источника |

|||||||

|

разработке |

|

||||||||

|

|

2.2 |

Способы управления длительностью свечения импульсного |

|||||||

|

вопросов |

|

||||||||

|

|

источника |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

3.1 |

Анализ спектров свечения характерных областей тлеющего |

||||||

|

|

|

разряда и изучение распределения интенсивностей по длине тлеющего |

|||||||

|

|

|

разряда. |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

3.2 |

Анализ вольтамперных характеристик тлеющего разряда |

||||||

|

|

|

3.3 |

Исследование состава газовой смеси наполняющей газоразрядную |

||||||

|

|

|

трубку |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Дата выдачи задания |

|

|

|

|

|

18 сентября 2023 |

|||

|

Задание выдал руководитель: |

|

|

|

|

|

||||

|

Должность |

|

|

ФИО |

Ученая степень, |

|

Подпись |

Дата |

||

|

|

|

|

|

|

звание |

|

|

|

|

|

доцент |

|

Степанов С.А. |

к.ф.-м.н. |

|

|

18.09.23 |

|

||

СОДЕРЖАНИЕ

1.Литературные данные

1.1.Исследование оптических спектров атомов с помощью

высокочастотных безэлектродных ламп ВСБ-2......................................... |

4 |

1.2. Изучение спектрального состава излучения и временных параметров |

|

импульсного разряда..................................................................................... |

7 |

1.3. Изучение оптических и электрических параметров тлеющего разряда.. |

22 |

2.Результаты экспериментальных исследований спектров свечения

2.1.Анализ и идентификация спектральных линий излучения атомов одно

|

и двухвалентных металлов .......................................................................... |

33 |

|

2.2. Определение серий переходов. Построение энергетических диаграмм |

|

|

переходов....................................................................................................... |

41 |

|

2.3. Способы управления спектром свечения импульсного источника.......... |

55 |

|

2.4. Способы управления длительностью свечения импульсного источника |

58 |

|

2.5. Анализ спектров свечения характерных областей тлеющего разряда, |

|

|

определение состава газовой смеси, наполняющей ГРТ. Изучение |

|

|

распределения интенсивностей по длине тлеющего разряда................... |

61 |

|

2.6. Анализ вольтамперных характеристик тлеющего разряда....................... |

69 |

3. |

Выводы................................................................................................................. |

72 |

4. |

Приложения.......................................................................................................... |

73 |

5. |

Список литературы.............................................................................................. |

87 |

1.ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДАННЫЕ

1.1.ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ АТОМОВ С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ БЕЗЭЛЕКТРОДНЫХ

ЛАМП ВСБ-2 СПЕКТРАЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ называются оптические

приборы, предназначенные для разложения электромагнитного излучения оптического диапазона в спектр по длинам волн и для изучения этих спектров.

ПРИЕМНИКОМ ИЗЛУЧЕНИЯ называется прибор, в котором под действием излучения возникает какой-либо сигнал, или "отклик". Иными словами, энергия электромагнитного излучения преобразуется в нем в другие виды энергии, которые непосредственно и измеряются.

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие методы: ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ (приемником служит фотоэмульсия). ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (приемниками служат фотоэлементы, фотоумножители и тепловые приёмники). В зависимости от типа применяемого приёмника спектральные приборы условно разделяют на СПЕКТРО-СКОПЫ с визуальной регистрацией спектра. СПЕКТРОГРАФЫ с фотографической регистрацией и СПЕКТРОМЕТРЫ (СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ) с фотоэлектрической регистрацией.

СПЕКТРОМ ИЗЛУЧЕНИЯ называют зависимость спектральной плотности энергии излучения от длины волны.

Каждый спектральный прибор характеризуется следующими основными ПАРАМЕТРАМИ: ЛИНЕЙНОЙ ДИСПЕРСИЕЙ (УГЛОВОЙ

ДИСПЕРСИЕЙ), РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ, ОБЛАСТЬЮ ДИСПЕРСИИ и СВЕТОСИЛОЙ. dl

ЛИНЕЙНАЯ ДИСПЕРСИЯ определяется как отношение d где dl -

расстояние в спектре между излучениями с весьма близкими длинами волн и d .

4

d

УГЛОВАЯ ДИСПЕРСИЯ определяется как отношение d где d –

угол между параллельными пучками с длинами волн 1 и , различающиеся на d 2 1.

ОБЛАСТЬЮ ДИСПЕРСИИ называют ту область длин волн в спектре, где имеется однозначная связь между длиной волны спектральной линии и её положением в спектре.

СВЕТОСИЛА спектрального прибора характеризует фотометрические свойства прибора - она равна коэффициенту пропорциональности между яркостью источника В и непосредственно измеряемой энергетической величиной Ф, т.е. Ф = В

СПЕКТРАЛЬНЫЙ ПРИБОР СОСТОИТ из трёх основных частей:

ВХОДНОГО КОЛЛИМАТОРА (входной щели и объектива). ДИСПЕРГИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ (ПРИЗМА или ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА) ВЫХОДНОГО КОЛЛИМАТОРА (выходной щели и объектива) (см. Рис.1). При освещении входной щели от исследуемого источника из объектива коллиматора выходят параллельные пучки света от каждой точки щели. Эти пучки спектрально неразложенного света направляются в диспергирующую систему. ДИСПЕРГИРУЮЩАЯ СИСТЕМА преобразует падающий на неё параллельный пучок спектрально неразложенного излучения в совокупность параллельных пучков монохроматических излучений, отклоненных на различные углы в зависимости от длины волны. В результате действия диспергирующей системы из неё выходит набор параллельных пучков, число которых

определяется набором длин волн, входящих в состав исследуемого излучения. Совокупность монохроматических параллельных пучков, выходящих из диспергирующей системы, попадает далее в выходной объектив, который фокусирует отдельные параллельные пучки и образует в его фокальной плоскости совокупность "изображений" входной щели S1 в свете различных длин волн. Число "изображений" определяется числом монохроматических

5

составляющих в спектре источника, а их интенсивность - спектральной яркостью излучения в каждой длине волны.

В призменных спектральных приборах пространственное разложение в спектр осуществляется в результате дисперсии материала призмы, т.е. за счёт зависимости показателя преломления материала призмы от длины волны, n n( ) . Поскольку углы отклонения параллельного пучка призмой зависит от показателя преломления, а n в свою очередь зависит от , то пучки разных длин волн отклоняются призмой на различные углы, т.е. . При этом

угловая дисперсия призмы, оказывается зависящей от величины dnd

dn

называемой ДИСПЕРСИЕЙ МАТЕРИАЛА призмы. Чем больше d тем

больше при прочих равных условиях, угловая дисперсия. Величина dnd и

область прозрачности материала являются основными параметрами, определяющими интервал длин волн наиболее эффективного использования призм из данного материала.

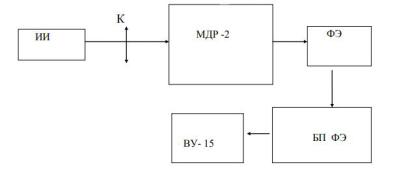

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ: монохроматор МДР-2, источники линейчатого

излучения, длины волн спектральных линий которых известны (ртутнокварцевая лампа ДРШ-250, высокочастотные безэлектродные лампы ВСБ-2), высокочастотный генератор ППБЛ–3, блок приёмника излучения БПИ, вольтметр ВУ-15, лабораторный самопишущий прибор ЖС4-003.

Рисунок 1. Принципиальная блок-схема установки.

ИИ - источник излучения; К - конденсор; МДР-2 - монохроматор; ФЭ - фотоэлемент; БП ФЭ - блок питания фотоэлемента; ВУ-15 - вольтметр универсальный.

6

1.2. ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА ИЗЛУЧЕНИЯ И ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСНОГО РАЗРЯДА

Электрические разряды (токи) в газах делятся на две большие группы в соответствии с механизмом пробоя. Разряды низкого давления (рd до 200 мм. рт. ст. см, где р- давление газа, d- расстояние между электродами), обусловленные механизмом Таунсенда-Роговского (развитие электронных лавин) и высокого давления (свыше 200 мм.рт.ст.см), обусловленные стримерным механизмом пробоя.

Пробой газа при давлениях, близких к атмосферному, охватывает широкий класс переходных процессов электрического разряда в газах. В зависимости от длины разрядного промежутка, давления газа и величины и длительности, и формы напряжения питания формы пробое подразделяются на несколько типов:

пробой типа А - пробой при малых превышениях статического пробивного напряжения и небольших искровых промежутках между электродами (пробивное напряжение до сотен киловольт), слабой неоднородности поля и внешней ионизации (так называемый короткий статический пробой);

пробой типа В - статический пробой длинных разрядных промежутков (типа молнии) с неоднородным распределением электрического поля;

пробой типа С - импульсный пробой (пробой в результате кратковременного приложения к газоразрядному промежутку импульса напряжения, намного превышающего значение напряжения статического пробоя);

пробой типа Д - высокочастотный электрический пробой с частотой колебания напряжения сопоставимым с частотой столкновения частиц газа;

пробой типа Е - пробой при интенсивной ионизации газоразрядного промежутка вспомогательным источником

7

импульсного высокого напряжения.

Пробои типа А, В, С характеризуются в зависимости от длины разрядного промежутка и давления газа разными механизмами возникновения токопроводящего канала от механизма Таунсенда-Роговского до стримерного с промежуточными стадиями формирования мощных электронных лавин, переходящих в стример. Время формирования разряда изменяется от 10-5 до 10-8 секунды.

В импульсных источниках света используется в основном пробой типа Е, основанного на использовании соединенного с накопительным конденсатором искрового промежутка (конденсированная искра). Сильноточный разряд между основными токоведущими электродами формируется с помощью тонкого вспомогательного канала пробоя, создаваемого импульсом высокого (~10-30 кВ) напряжения от вспомогательного маломощного источника (обычно импульсного трансформатора).

Импульсная лампа представляет собой стеклянную (или кварцевую) трубку большой длины и относительно малого диаметра. При подаче импульсного напряжения вспомогательный канал обычно проходит по внутренней поверхности трубки. Благодаря включению участка поверхностного пробоя, основанного на взаимодействии с статическими зарядами на стенках, существенно снижается напряжение вспомогательного импульса, требуемое для перекрытия большого расстояния между основными электродами (см. рис. 2). Ввиду малой мощности и кратковременности вспомогательного импульса высокого напряжения вспомогательный пробой сам по себе не приводит газовый промежуток импульсной лампы (ИЛ) в состояние высокой проводимости. Поскольку под “пробоем” понимается переход газового промежутка в состояние с высокой проводимостью, то этот процесс включает кроме вспомогательного канала и формирование в ИЛ основного сильноточного разряда. Таким образом, после вспомогательного разряда происходит резкое возрастание тока в цепи,

8

питаемой основным источником питания. Именно этот основной пробой и является пробоем типа Е.

1.Сильноточная стадия импульсного разряда.

Вначальной стадии развития разряда до образования стримера распределение всех физических характеристик однородно, а пространственное перемещение ионов и атомов несущественно вследствие их малой подвижности (перемещаются главным образом электроны и фотоны). Процесс развития тока на этой стадии обычно не зависит от параметров питающего разрядного контура за исключением величины питающего напряжения. В ходе дальнейшего развития разряда процессы значительно усложняются и характеризуются быстро меняющимися во времени взаимосвязанными параметрами, такими как радиальное распределение температуры, плотности газа, степени его ионизации и плотности тока, расход энергии в окружающее пространство за счет излучения и теплопроводности, силы тока и продольного распределения напряженности электрического поля. Нарастание плотности тока в начале пробоя осуществляется за счет ряда вступающих в действие все более

быстрых ступенчатых процессов: ударной ионизации электронами ( - ионизация), вторичная эмиссия электронов с катода, усиление ионизации вследствие формирования объемного заряда, фотоионизация атомов в объеме газа и вблизи головки стримера и др.

В образующемся после прохождения фронта стримера шнуре ионизованного газа (канале плазмы) устанавливается продольная напряженность электрического поля. Если источник питания разряда обладает достаточной мощностью, то в канале под действием продольного градиента потенциала осуществляется интенсивная ионизация, присущая высокой плотности тока. Быстрый рост ионизации атомов обеспечивается высокой степенью возбуждения и, как следствие, участием ступенчатых процессов. Такой процесс способен за наносекунды (10-9 с) привести к первичному нарастанию тока на несколько порядков по величине. В

9

трубчатых ИЛ под действием вспомогательного высоковольтного импульса возникает узкий канал разряда, который примерно за 10-5 с расширяясь заполняет все внутреннее сечение трубки. При достаточно большой емкости питающего конденсатора время расширения канала мало по сравнению с остальной длительностью разряда, в течении которого характеристики канала меняются весьма медленно и разряд можно рассматривать как квазистационарный. Благодаря применению зажигания вспомогательным высоковольтным импульсом, особенно эффективном в инертных газах, в трубчатых ИЛ длина разряда существенно увеличена, что позволяет увеличивать энерговклад и интегрированный по времени световой поток излучения.

Рассмотрим подробнее картину расширения канала разряда, а точнее начало расширения. Наиболее нагретая область газа, возникающая обычно вдоль стенки трубки (в месте расположения внешнего поджигающего электрода), быстро расширяется до тех пор, пока не заполнит все сечение трубки. Быстрый нагрев газа приводит к образованию фронта повышенного давления (фронт ударной волны), распространяющегося в радиальном направлении и проявляющегося звуковым эффектом (аналог грома, сопровождающего молнию). Граница канала ионизованного газа (проводящего столба) в начале развития разряда почти совпадает с фронтом ударной волны, а затем “отшнуровывается от него расширяясь с меньшей скоростью. Между границей ионизованного столба и фронтом ударной волны по мере снижения давления появляется зона обратного скачка плотности, которая расширяется с промежуточной скоростью. Внутри проводящего столба плотность газа резко уменьшается, вследствие чего на оси разряда образуется область с пониженной проводимостью. Расширение зон протекает с постепенно убывающими скоростями, начальные значения которых слабо увеличиваются с уменьшением начальной плотности газа, увеличением мгновенной мощности и полной энергии, рассеиваемой в канале разряда. Проводящий столб вначале расширяется со скоростью,

10