Лаба 7 ТОМД

.docxСанкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт машиностроения, материалов и транспорта

Высшая школа машиностроения

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕМАТИКИ ТОЧЕК ЗАГОТОВКИ ПРИ ВЫТЯЖКЕ ПОДВИЖНОЙ СРЕДОЙ

по дисциплине «Технология обработки металлов давлением»

Выполнили:

студенты гр. 3331505/10101 Суслов Л. М.

Бобриков Н. А.

Гричачина А. А.

Работу приняла Арсентьева Ксения Сергеевна

«__» ноябрь 2023 г.

Санкт-Петербург

2023 г.

Цель работы

Цель работы – изучение процесса вытяжки подвижными средами, определение кинематики точек заготовки после вытяжки с помощью концентрических окружностей, расчет процесс формоизменения заготовки.

Краткое описание работы

В ходе работы исследовалась вытяжка заготовки методом измерительных сеток. По этому методу на поверхность образца наносится паттерн в виде концентрических окружностей с увеличивающимися радиусами.

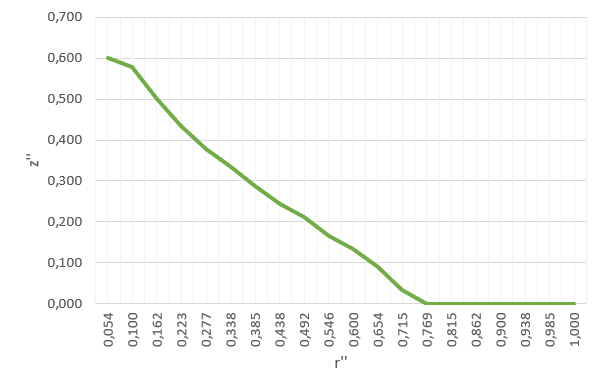

Расстояние от центра до окружности 𝑟0i замеряют и вносят в таблицу 1. Затем образец нагружается, без нарушения сплошности материала. На образце определяют r и z (величина радиуса искажённой окружности и высота заготовки в точке измерительной окружности). Строиться график в координатах «Относительный радиус – относительный прогиб».

Относительный прогиб заготовки:

𝑧" = 𝑧⁄d

где z - высота колпачка, d - диаметр очка матрицы;

Относительный радиус заготовки:

𝑟" = 𝑟0⁄R

где r0 - радиус концентрической окружности, 𝑅 - начальный радиус заготовки.

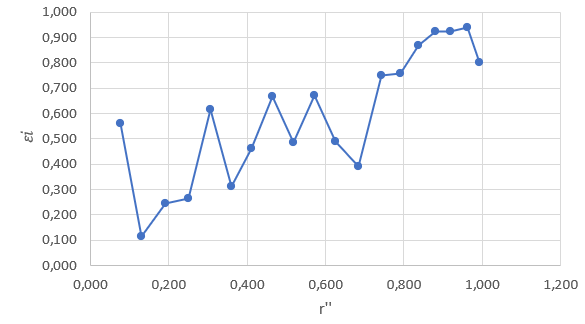

Полученная диаграмма представлена на рисунке 4.

В ходе опытов были сделаны снимки, иллюстрирующие ход работы. Они представлены на рисунках 1 – 3.

Рисунок 1 – Заготовка до вытяжки коническим пуансоном. Вид сверху

Рисунок 2 – Процесс вытяжки коническим пуансоном. Вид сверху

Рисунок 3 – Процесс вытяжки коническим пуансоном. Вид сбоку

Таблица 1. Параметры измерительной сетки

№ |

roi |

ri |

zi |

r'' |

z'' |

1 |

7 |

8 |

54 |

0,054 |

0,600 |

2 |

13 |

16 |

52 |

0,100 |

0,578 |

3 |

21 |

22 |

45 |

0,162 |

0,500 |

4 |

29 |

28 |

39 |

0,223 |

0,433 |

5 |

36 |

35 |

34 |

0,277 |

0,378 |

6 |

44 |

42 |

30 |

0,338 |

0,333 |

7 |

50 |

48 |

26 |

0,385 |

0,289 |

8 |

57 |

55 |

22 |

0,438 |

0,244 |

9 |

64 |

62 |

19 |

0,492 |

0,211 |

10 |

71 |

68 |

15 |

0,546 |

0,167 |

11 |

78 |

75 |

12 |

0,600 |

0,133 |

12 |

85 |

81 |

8 |

0,654 |

0,089 |

13 |

93 |

90 |

3 |

0,715 |

0,033 |

14 |

100 |

95 |

0 |

0,769 |

0,000 |

15 |

106 |

105 |

0 |

0,815 |

0,000 |

16 |

112 |

113 |

0 |

0,862 |

0,000 |

17 |

117 |

118 |

0 |

0,900 |

0,000 |

18 |

122 |

123 |

0 |

0,938 |

0,000 |

19 |

128 |

130 |

0 |

0,985 |

0,000 |

20 |

130 |

145 |

0 |

1,000 |

0,000 |

Рис. 4 – Кинематика точек заготовки после деформации

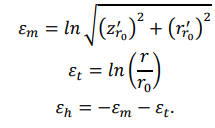

С учетом описания деформирования заготовки меридиональная m и тангенциальная t компоненты тензора логарифмических деформаций определяются координатами r, z вектора перемещений точек заготовки следующими соотношениями:

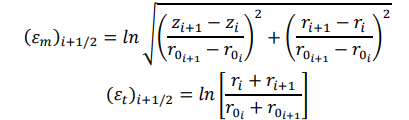

При обработке набора значений экспериментальных данных 𝑟0𝑖, 𝑟𝑖 , 𝑧𝑖 , i=1,2,…, n используется разностное представление производных, входящих в выражения для деформаций:

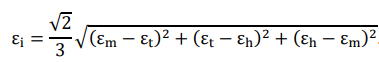

Наборы значений меридиональных m, тангенциальных t и толщинных h деформаций усредняются, по полученным значениям рассчитывается интенсивность деформаций в точках заготовки вдоль образующей в момент остановки:

По полученным данным заполняется таблица 2 и строится диаграмма деформации вдоль прогиба заготовки, представленная на рисунке 5.

Таблица 2. Определение деформаций в двух сечениях заготовки

№ |

𝜀m |

𝜀t |

𝜀ℎ |

𝑟" |

𝜀𝑖 |

1(+1/2) |

-0,549 |

0,182 |

0,367 |

0,077 |

0,560 |

2 |

-0,076 |

0,111 |

-0,035 |

0,131 |

0,114 |

3 |

-0,211 |

0,000 |

0,211 |

0,192 |

0,243 |

4 |

-0,213 |

-0,031 |

0,244 |

0,250 |

0,266 |

5 |

-0,512 |

-0,038 |

0,550 |

0,308 |

0,614 |

6 |

-0,246 |

-0,043 |

0,290 |

0,362 |

0,312 |

7 |

-0,378 |

-0,038 |

0,416 |

0,412 |

0,460 |

8 |

-0,560 |

-0,034 |

0,593 |

0,465 |

0,666 |

9 |

-0,400 |

-0,038 |

0,438 |

0,519 |

0,486 |

Продолжение таблицы 2

10 |

-0,560 |

-0,041 |

0,601 |

0,573 |

0,671 |

11 |

-0,400 |

-0,044 |

0,444 |

0,627 |

0,490 |

12 |

-0,316 |

-0,040 |

0,356 |

0,685 |

0,390 |

13 |

-0,626 |

-0,042 |

0,669 |

0,742 |

0,749 |

14 |

-0,640 |

-0,030 |

0,670 |

0,792 |

0,757 |

15 |

-0,752 |

0,000 |

0,752 |

0,838 |

0,868 |

16 |

-0,805 |

0,009 |

0,796 |

0,881 |

0,924 |

17 |

-0,805 |

0,008 |

0,796 |

0,919 |

0,924 |

18 |

-0,819 |

0,012 |

0,807 |

0,962 |

0,939 |

19 |

0,661 |

0,064 |

-0,725 |

0,992 |

0,802 |

Рисунок 5 – Графика пластических деформаций

Вывод:

По полученным значениям кинематики точек (таблица 1 и рисунок 4) было рассчитано деформированное состояние заготовки (таблица 2 и рисунок 5). По построенному графику интенсивности деформаций 𝜀𝑖 в точках заготовки определена вероятность разрушения. В центре заготовки (относительный радиус 𝑟" заготовки равен нулю) и до краев пуансона (𝑟"<0.7) произошло нормальное формоизменение заготовки по условию 𝜀𝑖<0.8. Однако, на фланце (𝑟"≥ 0.7) значение 0.8< 𝜀𝑖 < 1.0, что означает, что существует вероятность разрушения заготовки. В этом месте на симуляции процесса вытяжки образовались складки.