- •Золотые пропорции планирования

- •Метод Помидора

- •Хронофаги

- •Автоматизация работы

- •Правило traf

- •Мотивация в тайм-менеджменте

- •Системы мотивации

- •Инструменты геймификации

- •Найти «врага»

- •Понятие стресса и его динамики

- •Приемы для снижения стресса

- •Правила эффективного отдыха

- •Самонастройка на решение задач: методы, способы

- •Эффективное решение больших трудоемких задач

- •Техника работы с «задачами-слонами»

- •Решение мелких неприятных задач

- •Техника работы с «лягушками»

- •Сопротивление изменениям. Понятие и причины сопротивления изменениям

Современный тайм-менеджмент не просто набор приемов и техник из разряда «Как укладываться в сроки?» или «Как правильно действовать?». Это – система управления собой и своей деятельностью в целом. Она состоит из четырех элементов.

Первый элемент – это эффективность (успех). На этом этапе отвечают на вопрос: «Как ехать?», определяют задачи, рассматривают варианты путей достижения цели, при этом затратив наименьшее количество усилий. Например, можно задать вопрос: как хорошо подготовиться к экзамену или зачету в минимальное время? Ответ будет: использовать тайм-менеджмент.

Технология является вторым элементом, который отвечает на вопрос: «На чем ехать?» и позволяет находить наиболее успешные решения. На этом этапе рассматривается комплекс инструментов для принятия сложных стратегических решений. К этому элементу относятся техники и методы тайм-менеджмента, которые будут рассмотрены в данном курсе. Например, зададим уточняющий вопрос: с помощью чего я могу подготовиться к экзамену в минимальное время? Ответ: планирование времени и использование техники быстрого чтения.

Третий элемент системы – стратегия. Он отвечает на вопрос: «Куда ехать?» Нет никакого смысла использовать эффективные технологии, чтобы двигаться не туда. Это стратегия тайм-менеджмента. Спрашиваем: «Что мне даст сдача экзамена или зачета в срок? Ответ: это часть учебного плана, по которому я учусь в вузе, ее выполнение – это шаг в получении высшего образования и возможность получения стипендии.

Четвертый элемент – причина, отвечает на вопрос: «Зачем ехать?» На этом этапе важно осознать то, зачем ставить эти, а не другие цели. Например, «Зачем мне получать это образование?» «Что это даст для моей жизни в целом?» Возможный ответ: «Я исполню свою мечту, буду работать по выбранной профессии. А экзамен по каждому отдельному предмету – вклад на пути движения к реализации этого».

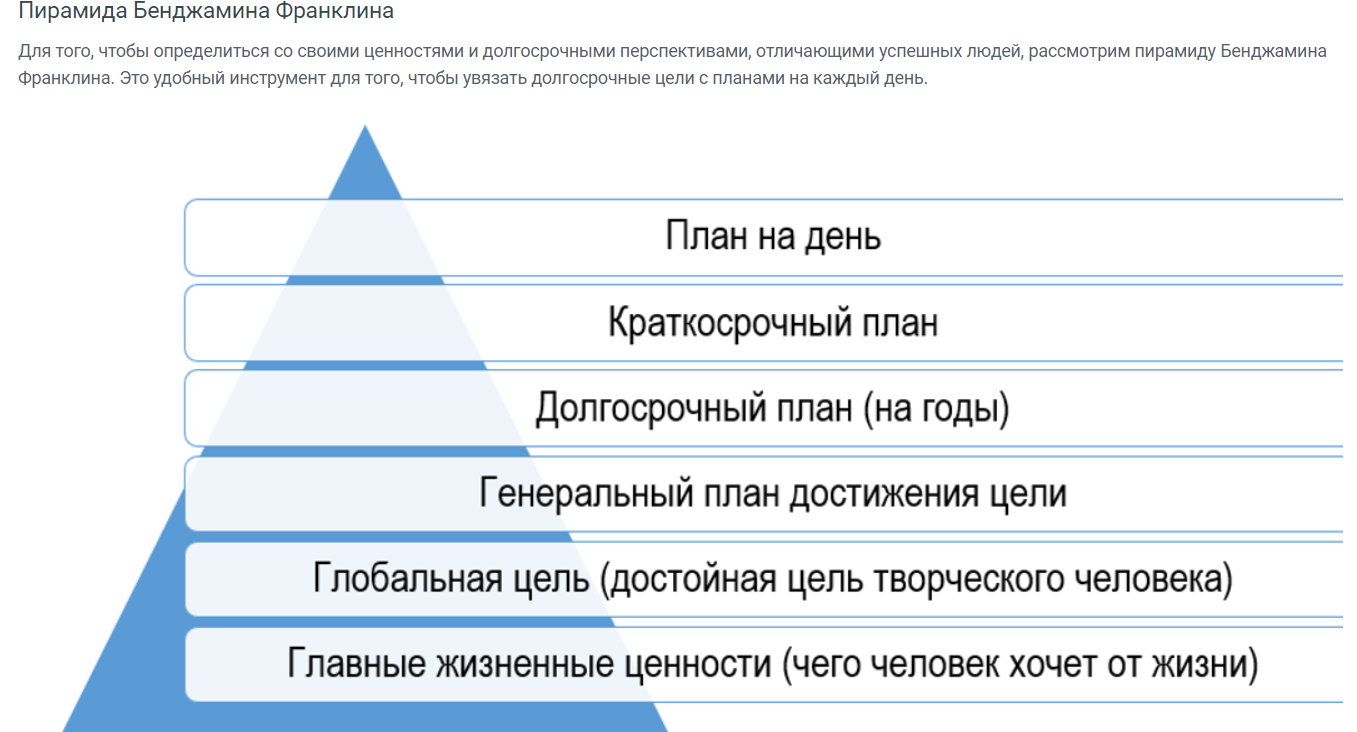

На основании этих ценностей возникает глобальная цель – цель, которая позволит достигнуть жизненных ценностей. Если ценностью является известность, то генеральной целью может быть выбор актерской профессии. Выбор актерской профессии определяет формирование генерального плана достижения этой цели. Здесь речь идет не только о поступлении в театральный вуз, но и развитие творческого таланта в различных кружках, конкурсах; участие в кастингах. Если жизненной ценностью является карьерный рост, то в генеральном плане будет заложено непрерывное образование, развитие кругозора и социальных связей.

На следующей ступени превращаем генеральный план в долгосрочный. Хорошим примером долгосрочного плана является получение высшего образования. Изучение иностранного языка или языков программирования для реализации генерального плана тоже будет относится к долгосрочным планам.

Краткосрочные планы – это планы на неделю или несколько месяцев. Успешно сдать сессию, пройти вступительные испытания, собеседование – все это примеры краткосрочных планов.

Анализ потребностей, предложенный Глебом Архангельским

Известный американский специалист по управлению собственной эффективностью предложил следующий способ определения приоритетов каждого человека. Метод Брайна Трейси состоит всего из трех шагов:

Во-первых, необходимо составить список значимых целей. Для дальнейшей работы данный список нужно записать.

Далее перечитайте каждую цель так, будто Вы уже достигли ее. Например, Вы мечтаете о Феррари. Представьте, что она уже у Вас есть. Какого она цвета? Вы сидите на месте пассажира или водителя? Что Вы видите за окном машины? Куда Вы на ней приезжаете? Что говорят о Вас друзья и родственники теперь, как вы имеете Феррари? Где Вы ставите машину, приезжая домой?

Заключительный шаг. Выберите те, из имеющихся в списке целей, которые в наибольшей степени оказывают влияние на Вашу жизнь. Те, которые Вам хочется реализовать в большей степени.

План — это детализированная совокупность решений, которые подлежат реализации, перечень конкретных мероприятий и их исполнителей.

Функцией плана является интеграция времени, действий и результатов, через которую человек или организация могут взаимодействовать с еще не наступившим будущим. Вы можете найти различные определения сущности планирования, но для целей тайм-менеджмента используем следующее. Планирование – это оптимальное распределение времени на решение различных задач. В теории планирования выделяют следующие принципы: единства, непрерывности, гибкости, точности и участия.

Принцип единства указывает на то, что запланированные мероприятия должны быть направлены на реализацию цели.

Принцип непрерывности обращает внимание на то, что планировать нужно не только утренние рабочие часы, но и дневные, и вечерние. Не только строить планы на понедельник, но и иметь их на любой другой день. Планировать реализацию не только тех целей, которые нужно достигнуть в ближайшее время, но и более долгосрочных.

Принцип гибкости указывает на возможность внесения изменения в любой план. И на этот принцип стоит обратить особое внимание тем, кто не строит планы из-за нестабильности жизненных обстоятельств. Даже с учетом турбулентности окружающей среды план будет напоминать о ранее определенных целях и направлять в сторону их достижения.

Принцип точности продолжает принцип гибкости и говорит о том, что планы должны быть конкретизированы и детализированы в той степени, в какой позволяют условия. Обычно более краткосрочные планы более детализированы. А те, что растянуты на длительные периоды, имеют более низкую степень точности планирования.

Ну и наконец принцип участия. Не забудьте учесть пожелания того, кто будет этот план исполнять. Особенно, если это Вы сами.

Метод «АБВГД»

Итак, буквой «А» отметим дела, которые необходимо сделать. К этому типу дел относятся все те задачи, реализация или нереализация которых может привести к серьезным последствиям.

К типу «Б» относится всё, что следует сделать. Выполнение или невыполнение такого рода задач тоже ведет к определенным последствиям, но они не столь далеко идущие, как задачи типа «А». Здесь действует такое правило: никогда не беритесь за дело «Б», если в вашем перечне все еще имеется невыполненное дело «А».

Дела «В» - это те, которые было бы неплохо сделать. Они не влекут за собой особых последствий - ни позитивных, ни негативных. К ним можно отнести такие «задачи», как: пообщаться с коллегой, сходить за чашечкой кофе или проверить лишний раз ящик входящей почты.

К видам деятельности типа «Г» относятся те, которые можно кому-нибудь поручить. Здесь действует такое правило: вам следует делегировать другим людям все задачи, какие только можно, чтобы максимально высвободить время для выполнения задач типа «А».

К категории «Д» относятся те дела, которые необходимо игнорировать. Правило: «Вы сможете установить контроль над своим временем, только если научитесь НЕ заниматься тем, что уже НЕ нужно делать».

Золотые пропорции планирования

Для более эффективного управления временем рассмотрим золотые пропорции планирования, используемые в тайм-менеджменте.

Вильфредо Парето не был специалистом в тайм-менеджменте, но выявленная им пропорция стала очень популярной и используется также при планировании времени. В данном случае правило говорит о том, что 20% запланированных временных затрат должны обеспечивать 80% достигнутых целей. Оставшиеся 80% времени можно жестко не планировать. Ведь они будут направлены на реализацию лишь 20% целей.

Автором следующей золотой пропорции является Лотар Зайверт. Он предложил распределять рабочее время следующим образом: 60% выделяется на выполнение основных задач и функций. 20% - на творческие задачи и самореализацию. И оставшиеся 20% времени планируются на непредвиденные резервы и вынужденные простои.

Третьим было названо правило планирования по методу АВС. Здесь 15% времени — жестко планируемое время выполнения главных приоритетных задач; 20% — выполнение второстепенных задач; 65% — выполнение вспомогательных задач и простои.

Метод Помидора

Для длительной рутинной работы можно применить метод Помидора. Метод Помидора особенно хорош, когда надо выполнить типовую, рутинную работу, для которой самое сложное — переступить через нежелание заниматься тем же самым в сто тридцать первый раз. Там же, где нужно думать, удобнее получается делать итерации по принципу «до достижения промежуточного результата».

Суть метода – разбивка времени на небольшие удобные промежутки, в течение которых решается только одна рабочая задача. Один временной отрезок = одна «помидорка». Частые мелкие перерывы, заложенные в метод помидора, предотвращают перенапряжение, и к концу дня остаются силы на другие дела. Метод может быть адаптирован под биоритмы конкретного человека. Для тех, кто особенно продуктивен утром можно настроить таймер на 50-минутные интервалы работы. А к концу дня делать меньший период выполнения работы.

Делегирование – это передача задач, ответственности и властных полномочий, а также постановка цели перед кем-либо с одновременным предоставлением средств её достижения и ответственности за качество результатов.

На самом деле делегирование является эффективным управленческим приемом, но оно должно выполняться при соблюдении определенных принципов.

На роль исполнителя должен быть выбран сотрудник, обладающей требуемой квалификацией, чтобы справиться с заданием. Требуемые от него действия должны быть доведены до него с достаточной степенью точности.

Те сотрудники, которые будут выполнять ответственное задание под руководством выбранного исполнителя, должны быть проинформированы об этом тем, кто делегирует задание. Таким образом выбранный исполнитель наделяется необходимой властью.

Делегирующий должен заранее определить форму и время, когда он хочет получить отчет о результатах выполнения делегированной задачи. Выбранному исполнителю необходимо предоставить всю необходимую информацию о делегируемой задаче.

При этом оставив за подчиненным выбор метода достижения результата. Оценка делегированной работы должна быть произведена с использованием критериев сроков и качества результата, а не способов её достижения.

Делегирование сложных и срывающихся задач вероятнее всего приведет к срыву их выполнения. В такой ситуации и тот, кому делегировали, и тот, кто делегировал, останутся неудовлетворенными результатами работы. И такой инструмент управления временем как делегирование может быть надолго потерян для этой организации.

При делегировании авторитарный стиль руководства не является эффективным. Здесь полезнее будет более демократичный стиль, предоставляющий подчиненным возможность для выбора делегируемых заданий.