- •Спинной мозг:

- •План обследования пирамидной системы

- •Обследование больного с поражением пирамидной системы

- •Критерии балльной оценки силы мышц

- •10) Патологические рефлексы:

- •Отсутствие или слабая выраженность атрофий

- •Акинетико-ригидный синдром

- •Синдром мозжечковой атаксии.

- •У мозжечка есть афферентные и эфферентные пути.

- •Афферентных путей мозжечка 2:

- •Эфферентные пути:

- •2 Наиболее крупных тракта:

- •Виды рецепторов:

- •Виды чувствительности

- •Болевая и температурная чувствительность

- •Глубокая и тактильная чувствительность

- •Обследование

- •I. Исследование простых видов чувствительности

- •II. Исследование сложных видов чувствительности

- •Виды чувствительности

- •Виды чувствительных расстройств (симптомы)

- •Симптомы раздражения

- •Симптомы выпадения

- •Симптомы измененной чувствительности (извращения)

- •По характеру:

- •По локализации:

- •По времени:

- •Типы чувствительных расстройств (синдромы)

- •Периферические (поражение пнс)

- •Спинальные (поражение см)

- •Церебральные (поражение гм)

- •Симптомокомплексы чувствительных расстройств, возникающих при поражении различных отделов чувствительных путей

- •Полный поперечный перерыв спинного мозга

- •Поражение половины поперечника спинного мозга (синдром Броун – Секара) (травмы, рассеянный склероз, поперечный миелит, опухоли)

- •Поражение заднего рога и передней спайки спинного мозга (сегментарный тип)

- •I пара чмн: обонятельный нерв (n. Olfactorius)

- •II пара чмн: зрительный нерв (n. Opticus)

- •III пара – глазодвигательный нерв (n. Oculomotorius)

- •IV пара – блоковый нерв (n. Trochlearis)

- •VI пара – отводящий нерв (n. Abducens)

- •Содружественное движение глазных яблок

- •Ширина глазной щели, наличие/отсутствие западения глазных яблок

- •V пара – тройничный нерв (n. Trigeminus)

- •Зоны Зельдера

- •1. Двигательная порция лицевого нерва.

- •2. Чувствительная порция лицевого нерва

- •2. Вегетативная часть

- •2. Вегетативная порция

- •3. Чувствительная порция

- •Улитковая часть (pars cochlearis)

- •Преддверная часть (pars vestibularis)

- •XI пара – добавочный нерв (n. Accessorius)

- •XII пара – подъязычный нерв (n. Hypoglossus)- двигательный.

- •Иннервация прямой кишки

- •Введение

- •2) Экспрессивная письменная (письмо)

- •3) Импрессивная устная (понимание)

- •4) Импрессивная письменная (чтение)

- •Праксис

- •Зрительная агнозия

- •Слуховая агнозия

- •Агнозия кожной и глубокой чувствительности (соматосенсорная)

- •Введение

- •Синдром «трех геми... »

- •Синдром Гаспарини

- •Синдром Джексона

- •Кортико-спинальный тракт

- •Пути поверхностной и глубокой чувствительности

- •Этиология плечевых плекситов

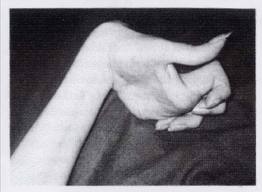

- •Поражение верхнего ствола плечевого сплетения – паралич Дюшена-Эрба

- •Поражение нижнего первичного пучка плечевого сплетения – паралич Дежерин-Клюмпке

- •Главное

- •Нормальный состав ликвора:

- •Суть диагностики

- •Показания к проведению

- •Принцип проведения

- •2) Нарушению его кровоснабжения и оксигенации и ухудшает прогноз заболевания. Этиопатогенетические факторы:

- •Патофизиологические механизмы:

- •Клиническая картина:

- •Анатомия ликворопроводящей системы

- •Лечение:

- •Система позвоночной артерии:

- •Ветви оа:

- •!!! Система сосудистых анастомозов

- •Синкопальные (обморочные) состояния

- •Панические атаки

- •Парциальные (фокальные, локальные) припадки

- •Неклассифицированные эпилептические припадки Формы судорожных припадков

- •Дифференциальная диагностика

- •Коматозное состояние

- •Классификация.

- •При обследовании больного

- •Анамнез

- •Инструментальные и лабораторные исследования

- •Патогенетические варианты

- •Диагностика

- •Острейший период

- •Острый период

- •Восстановительный период

- •Этиология

- •Патогенез

- •Клиника

- •Диагностика

- •Первичная профилактика

- •Вторичная профилактика инсульта

- •Этиология

- •Клиника

- •Диагностика

- •Лечение

- •1. Ингибиторы апф

- •2. Бета-адреноблокаторы

- •3. Агонисты центральных альфа-адренорецепторов

- •4. Вазодилататоры

- •Вторичный гнойный менингит

- •Пневмококковый менингит

- •Менингит, вызываемый гемолитической палочкой Пфейффера-Афанасьева.

- •Стафилококковый и стрептококковый менингит

- •Стафилококковый менингит

- •Неотложная помощь

- •Лечение

- •Клиническая картина.

- •Лечение

- •Острый̆ лимфоцитарный хориоменингит

- •Острый серозный менингит, вызываемый энтеровирусами Коксаки и echo.

- •Менингит при эпидемическом паротите

- •Специфическая терапия вирусных нейроинфекций

- •Клещевой энцефалит

- •Лабораторная диагностика, методы диагностики

- •Лечение

- •Японский энцефалит (энцефалит в)

- •Патогенез.

- •Методы диагностики

- •Лечение Герпетического энцефалита (гэ)

- •Эпидемический энцефалит Экономо (летаргический энцефалит а)

- •Лечение

- •Консервативное лечение:

- •Основные принципы лечения рс:

- •Этиология:

- •Клиническая картина:

- •Диагностика.

- •4 Основных клинических варианта:

- •Клинические проявления:

- •Диагностика.

- •Лечение.

- •Этиология и патогенез

- •Клиническая картина:

- •Диагностика

- •Лечение

- •Клиническая картина.

- •Диагностика.

- •Лечение.

- •Классификация мышечных дистрофий Becker (1972 г.)

- •Классификация j.Walton, d. Gardner, Medwin (1974):

- •2.Вторичные прогрессирующие мышечные дистрофии (амиотрофии):

- •3.Смешанные формы:

- •Мышечная дистрофия Дюшенна.

- •Прогрессирующая мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса

- •Юношеская миопатия Эрба-Рота:

- •Лице-лопаточно-плечевая форма Ландузи-Дежерина.

- •Диагностика:

- •Лечение:

- •Лечение:

- •Диагностика:

- •Лечение:

- •Диагностика:

- •Лечение:

- •Диагностика:

- •Диагностика:

- •Лечение:

- •Диагностика

- •Дислокационный синдром.

- •1.) Боковое смещение мозга под большой серповидный отросток (вклинение поясной извилины).

- •2.) Височно-тенториальное вклинение.

- •3.) Вклинение миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие .

- •4.) Наружная дислокация мозга.

- •Внемозговые опухоли

- •Диагностика.

- •Лечение.

- •Внутримозговые опухоли

- •Диагностика:

- •Внутрижелудочковые опухоли

- •1) Нарушение структуры хромосом

- •2) Аномалии числа хромосом (анеуплоидии)

- •1. Генеалогический метод

- •2. Популяционно-статистический метод.

- •3. Близнецовый метод

- •4. Биохимический метод

- •5. Цитогенетический метод

- •6. Исследование молекулярной структуры днк

- •1) Нарушение структуры хромосом

- •2) Аномалии числа хромосом (анеуплоидии)

6. Исследование молекулярной структуры днк

В середине 80-х годов были разработаны методы ДНК-зондовой диагностики, которые позволяют распознать заболевания по дефектному гену путем анализа с помощью полиморфизма длины рестрикционных фрагментов (ПДРФ).

Как получаются рестрикционные фрагменты ДНК? Для этого молекулу ДНК необходимо разрезать особыми ферментами – рестриктазами. Эти ферменты строго специфичны и «узнают» лишь определенную последовательность нуклеотидов, которые называются рестрикционными фрагментами. После обработки ДНК рестриктазами она расщепляется на серию фрагментов разной длины. Смесь отрезков ДНК потом разделяют методом электрофореза в геле агарозы, в котором они под действием тока распределяются по длине, после чего ДНК денатурируют щелочью прямо в геле, чтобы получить одноцепочечные фрагменты. Затем фрагменты ДНК переносятся с геля на нитроцеллюлозную мембрану, которую обрабатывают раствором, содержащим зонд из радиоактивной однонитевой нуклеиновой кислоты. Зонд формирует двухнитевой комплекс нуклеиновой кислоты в тех местах мембраны, где имеется гомологичная ДНК. Весь этот процесс называется блоттингом. Он позволяет в возможности анализировать нужную часть генома ДНК, взятую у больного.

97) Моногенные болезни. Наследственные болезни обмена веществ. Фенилкетонурия. Диагностика. Лечение.

Генные болезни - это большая группа заболеваний, возникающих в результате повреждения ДНК на уровне гена. Моногенные формы генных заболеваний наследуются в соответствии с законами Г.Менделя. По типу заболеваний они делятся на аутосомно-доминантные, аутосомно-рецессивные и сцепленные с Х- или Y-хромосомами.

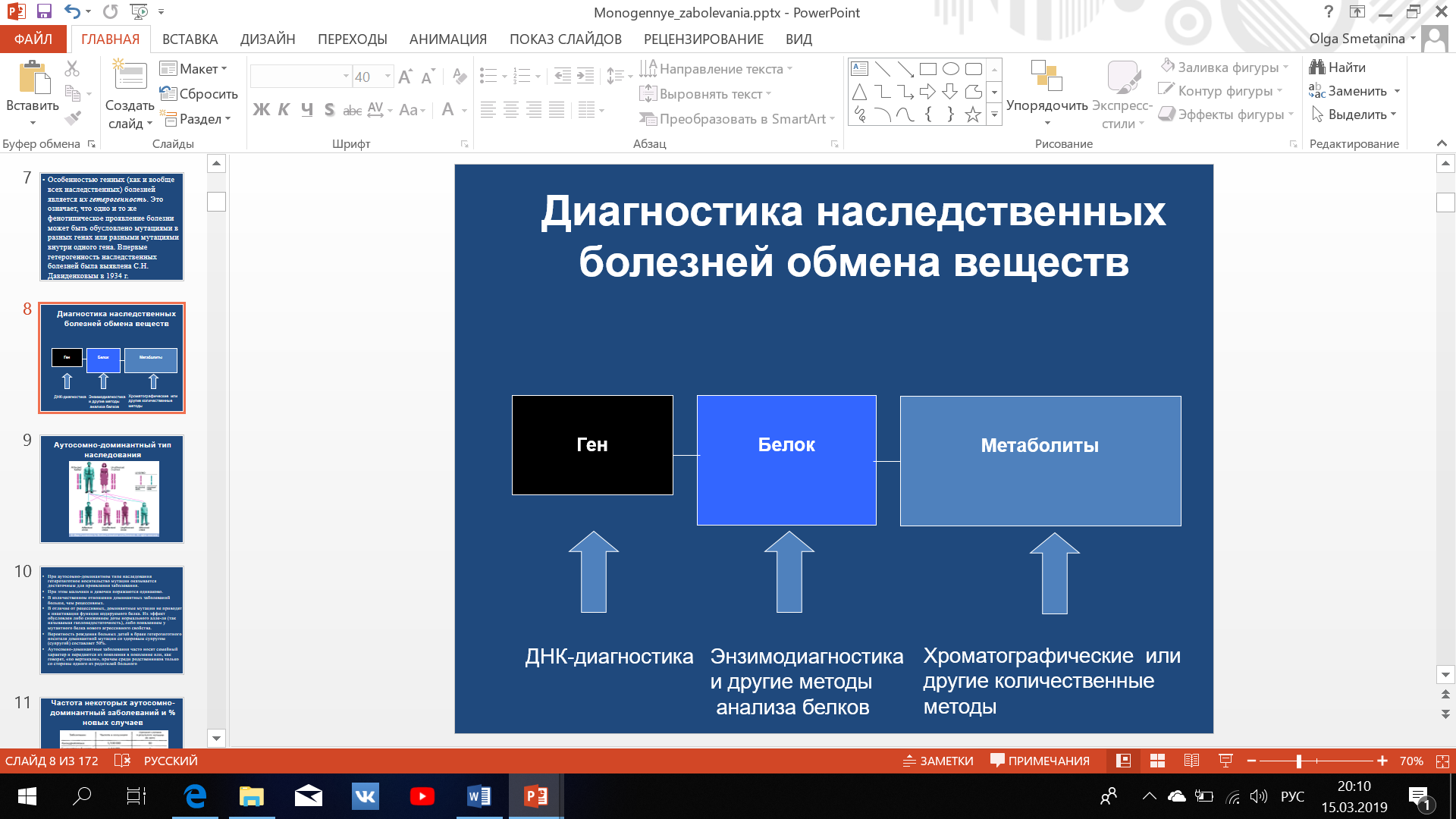

Б ольшинство генных патологий обусловлено мутациями в структурных генах, осуществляющих свою функцию через синтез полипептидов - белков. Любая мутация гена ведет к изменению структуры или количества белка. Начало любой генной болезни связано с первичным дефектом мутантного аллеля. Основная схема генных болезней включает ряд звеньев: мутантный аллель→ измененный первичный продукт →цепь последующих биохимических процессов клетки → органы → организм.

В результате мутации гена на молекулярном уровне возможны следующие варианты:

синтез аномального белка;

выработка избыточного количества белка;

отсутствие выработки первичного продукта;

выработка уменьшенного количества нормального белка.

Особенностью генных (как и вообще всех наследственных) болезней является их гетерогенность. Это означает, что одно и то же фенотипическое проявление болезни может быть обусловлено мутациями в разных генах или разными мутациями внутри одного гена. Впервые гетерогенность наследственных болезней была выявлена С.Н.Давиденковым в 1934 г.

К генным болезням у человека относятся многочисленные болезни обмена веществ. Они могут быть связаны с нарушением обмена углеводов, липидов, стероидов, пуринов и пиримидинов, билирубина, металлов и др. Пока еще нет единой классификации наследственных болезней обмена веществ. Научной группой ВОЗ предложена следующая классификация:

болезни аминокислотного обмена (фенилкетонурия,алкаптонурия);

наследственные нарушения обмен углеводов (галаюгоземия, гликогеновая болезнь и др.);

болезни, связанные с нарушением липидного обмена (болезнь Ниманна-Пика, болезнь Гоше и др.);

наследственные нарушения обмена стероидов;

наследственные болезни пуринового и пиримидинового обмена (подагра,синдром Леша-Найяна и др.);

болезни нарушения обмена соединительной ткани (болезнь Марфана, мукополисахаридозы и др.);

наследственные нарушения гемма- и порфирина(гемоглобинопатия);

болезни, связанные с нарушением обмена в эритроцитах (гемолитическая анемия и др.);

наследственные нарушения обмена билирубина;

наследственные болезни обмена металлов (болезнь Коновалова-Вильсона и др.);

наследственные синдромы нарушения всасывания в пищеварительном тракте (муковисцидоз, непереносимость лактозы и др.).

Aутосомно-доминантные заболевания

При аутосомно-доминантном типе наследования гетерозиготное носительство мутации оказывается достаточным для проявления заболевания.

При этом мальчики и девочки поражаются одинаково.

В количественном отношении доминантных заболеваний больше, чем рецессивных.

В отличие от рецессивных, доминантные мутации не приводят к инактивации функции кодируемого белка. Их эффект обусловлен либо снижением дозы нормального аллеля (так называемая гаплонедостаточность), либо появлением у мутантного белка нового агрессивного свойства.

Вероятность рождения больных детей в браке гетерозиготного носителя доминантной мутации со здоровым супругом (супругой) составляет 50%.

Аутосомно-доминантные заболевания часто носят семейный характер и передаются из поколения в поколение или, как говорят, «по вертикали», причем среди родственников только со стороны одного из родителей больного

Аутосомно-рецессивные

при браке двух гетерозиготных носителей одного и того же мутантного рецессивного гена в среднем 50% детей фенотипически могут быть здоровы, но являются носителями мутантного рецессивного гена;

25% детей получат мутантный рецессивный ген от обоих родителей и будут поражены наследственным рецессивным заболеванием (гомозиготы);

25% будут здоровы фенотипически и генотипически;

оба пола поражаются одинаково;

в родословной при таком наследовании заболевание может прослеживаться по горизонтали, повторяться через одно или несколько поколений;

у больного родителя рождаются здоровые дети;

в случае кровно-родственных браков между родителями пробанда наблюдается увеличения числа больных в родословной

Х-сцепленный рецессивный

заболевание наблюдается у мужчин-родственников пробанда по материнской линии;

сыновья никогда не наследуют заболевание отца;

у больного отца все его дочери здоровы и являются гетерозиготными носителями патологического гена;

если женщина является гетерозиготным носителем патологического гена, то половина ее сыновей больны, а все дочери здоровы, причем половина дочерей - гетерозиготые носители патологического гена.

Примеры: несахарный диабет, дефицит глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы, мышечная дистрофия Дюшена, гемофилия А, В, ихтиоз, синдром Аарскога

Х-сцепленный доминантный

у больного пробанда обязательно болен один из родителей;

у больного отца все дочери больны, а сыновья здоровы;

у больной матери равно вероятно рождение больной дочери и больного сына;

у здоровых родителей все дети будут здоровы;

больных женщин в 2 раза больше, чем больных мужчин

Примеры: фосфатдиабет, синдром Ретта, синдром Коффина-Лоури, синдромГольца

Y-сцепленное наследование

в Y-хромосоме находятся гены: детерминирующий развитие семенников, отвечающий за сперматогенез (фактор азооспермии), контролирующий интенсивность роста тела, конечностей и зубов, определяющий оволосение ушной раковины.

признак передается всем мальчикам;

признак проявляется только у лиц мужского пола;

патологические мутации, затрагивающие формирование семенников или сперматогенез, наследоваться не могут, такие индивиды стерильны

Фенилкетонурия

Патогенез: У больных нарушено превращение аминокислоты фенилаланина в тирозин из-за резкого снижения активности фермента фенилаланингидроксилазы. В результате содержание фенилаланина в крови и моче больных значительно возрастает. Далее фенилаланин превращается в фенилпировиноградную кислоту, которая является нейротропньм ядом и нарушает формирование миелиновой оболочки вокруг аксонов центральной нервной системы.

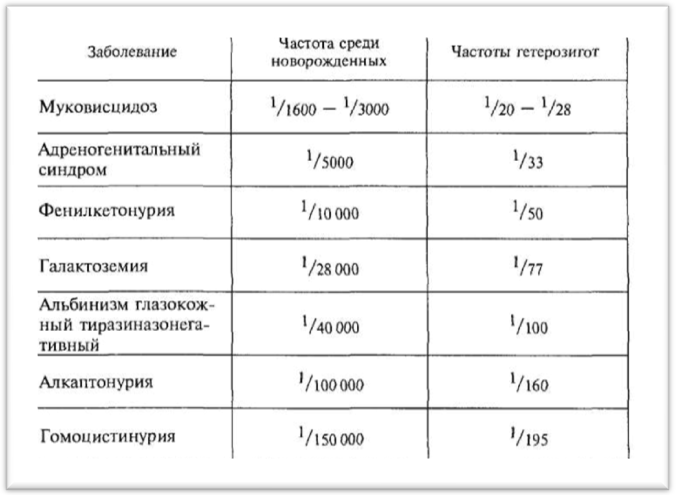

Фенилкетонурия встречается в среднем в мировом масштабе с частотой 1 на 1000 новорожденных.

Локус (фенилгидроксилазы) расположен в длинном плече 12-й хромосомы. В настоящее время возможна молекулярно-генетическая диагностика и выявление гетерозиготного носительства.

Болезнь наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

Известно несколько форм фенилкетонурии, которые различаются по тяжести протекания болезни. Это связано с наличием 4-х аллелей гена и их комбинациями.

Клиника: Ребенок с фенилкетонурией рождается здоровым, но в первые же недели в связи с поступлением фенилаланина в организм с молоком матери развивается

повышенная возбудимость,

судорожный синдром,

склонность к дерматитам,

моча и пот больных имеют характерный «мышиный» запах,

в последующем без лечения происходит задержка психомоторного развития и олигофрения.

Большинство больных - блондины со светлой кожей и голубыми глазами, что определяется недостаточным синтезом пигмента меланина.

Диагностика: Производится полуколичественным тестом или количественным определением фенилаланина в крови. При нелеченных случаях возможно выявление продуктов распада фенилаланина (фенилкетонов) в моче (не ранее 10-12 дня жизни ребенка). Также возможно определение активности фермента фенилаланингидроксилазы в биоптате печени и поиск мутаций в гене фенилаланингидроксилазы.

Лечение и профилактика: При своевременной диагностике патологических изменений можно полностью избежать, если с рождения и до полового созревания ограничить поступление в организм фенилаланина с пищей. Позднее начало лечения хотя и даёт определённый эффект, но не устраняет развившихся ранее необратимых изменений ткани мозга.

При рождении ребёнка в роддомах на 3-4 сутки берут анализ крови и проводят неонатальный скрининг для обнаружения врожденных заболеваний обмена веществ. На этом этапе возможно обнаружение фенилкетонурии, и, как следствие, возможно раннее начало лечения для предотвращения необратимых последствий.

Лечение проводится в виде строгой диеты от обнаружения заболевания как минимум до полового созревания, многие авторы придерживаются мнения о необходимости пожизненной диеты. Диета исключает мясные, рыбные, молочные продукты и другие продукты, содержащие животный и, частично, растительный белок. Дефицит белка восполняется аминокислотными смесями без фенилаланина. Кормление грудью детей, больных фенилкетонурией, возможно и может быть успешным при соблюдении некоторых ограничений.

Некоторые (мягкие) формы заболевания поддаются лечению кофактором (тетрагидробиоптерином) пораженного фермента (фенилаланингидроксилазы).

Разрабатываются новые подходы к лечению фенилкетонурии — использование заместительной терапии фенилаланинлиазой (PAL) — растительным ферментом, превращающим фенилаланин в безвредные метаболиты, и генотерапия на основе введения в организм вирусного вектора, содержащего ген фенилаланингидроксилазы. Эти методы пока не вышли из стен лабораторий. Атипичные формы не поддаются диетотерапии и лечатся только введением препаратов тетрагидробиоптерина или его синтетических аналогов (сапроптерин).

98) Гепато-церебральная дистрофия. Диагностика. Лечение.

Болезнь Вильсона — Коновалова (гепатоцеребральная дистрофия, гепатолентикулярная дегенерация, болезнь Вестфаля — Вильсона — Коновалова) - врождённое нарушение метаболизма меди, приводящее к тяжелейшим наследственным болезням центральной нервной системы и внутренних органов.

Диагностируется у 5-10 % больных циррозом печени дошкольного и школьного возраста.

Ген ATP7B, мутации которого вызывают заболевание, расположен на 13-й хромосоме (участок 13q14-q21).

Заболевание передается по аутосомно-рецессивному типу.

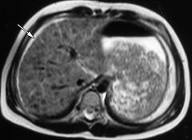

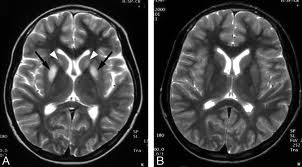

Патогенез. Основную роль в патогенезе играет нарушение обмена меди, её накопление в нервной (особенно поражены базальные ганглии), почечной, печёночной ткани и роговице, а также токсическое повреждение медью данных органов. Нарушение метаболизма выражается в нарушении синтеза и снижении в крови концентрации церулоплазмина. Церулоплазмин участвует в процессе выведения меди из организма.

В печени формируется крупноузловой или смешанный цирроз. В почках в первую очередь страдают проксимальные канальцы.

В головном мозге поражаются в большей степени базальные ганглии, зубчатое вещество и черная субстанция.

Клиника

Гепато-церебральная дистрофия начинается в детском или молодом возрасте и имеет хроническое прогрессирующее течение. Во многих случаях появлению симптомов поражения нервной системы предшествуют висцеральные расстройства в виде нарушения деятельности печени и желудочно-кишечных расстройств (желтуха, боли в правом подреберье, диспептические явления). Порой развивается выраженный гепато-лиенальный синдром.

Со стороны нервной системы на первый план выступают экстрапирамидные симптомы в виде мышечной ригидности, гиперкинезов и расстройств психики. Пирамидные симптомы могут быть, но чаще отсутствуют. Чувствительность обычно не расстроена.

Иногда отмечается желтовато-коричневая пигментация кожи туловища и лица. Часты геморрагические явления (кровоточивость дёсен, носовые кровотечения, положительная проба жгута), мраморность кожи, акроцианоз.

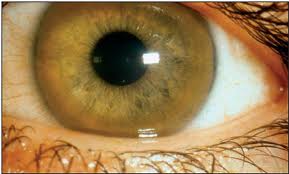

Отложение меди в десцементовой мембране глаза приводит к формированию кольца Кайзера-Флейшера - отложение по периферии роговой оболочки содержащего медь зеленовато-бурого пигмента; оно более выражено при поздних формах заболевания.

Лечение. Патогенетическое лечение при гепатолентикулярной дегенерации направлено на увеличение выведения меди из организма. Для этого применяются комплексоны (тиоловые соединения). Наиболее эффективным оказался пеницилламин. Его следует принимать постоянно по 1,5-2 г внутрь ежедневно.Лечение пеницилламином сопровождается заметным улучшением состояния больных или даже приводит к полной ликвидации симптомов. Вполне удовлетворительные результаты получены и при применении унитиола.

99) Хромосомные болезни. Классификация. Аутосомная анеуплоидия. Болезнь Дауна.

Хромосомные болезни — наследственные заболевания, обусловленные изменением числа или структуры хромосом.

Главные эффекты хромосомных аномалий проявляются в двух вариантах: летальности и врождённых пороках развития.

Варианты хромосомных мутаций: