- •Спинной мозг:

- •План обследования пирамидной системы

- •Обследование больного с поражением пирамидной системы

- •Критерии балльной оценки силы мышц

- •10) Патологические рефлексы:

- •Отсутствие или слабая выраженность атрофий

- •Акинетико-ригидный синдром

- •Синдром мозжечковой атаксии.

- •У мозжечка есть афферентные и эфферентные пути.

- •Афферентных путей мозжечка 2:

- •Эфферентные пути:

- •2 Наиболее крупных тракта:

- •Виды рецепторов:

- •Виды чувствительности

- •Болевая и температурная чувствительность

- •Глубокая и тактильная чувствительность

- •Обследование

- •I. Исследование простых видов чувствительности

- •II. Исследование сложных видов чувствительности

- •Виды чувствительности

- •Виды чувствительных расстройств (симптомы)

- •Симптомы раздражения

- •Симптомы выпадения

- •Симптомы измененной чувствительности (извращения)

- •По характеру:

- •По локализации:

- •По времени:

- •Типы чувствительных расстройств (синдромы)

- •Периферические (поражение пнс)

- •Спинальные (поражение см)

- •Церебральные (поражение гм)

- •Симптомокомплексы чувствительных расстройств, возникающих при поражении различных отделов чувствительных путей

- •Полный поперечный перерыв спинного мозга

- •Поражение половины поперечника спинного мозга (синдром Броун – Секара) (травмы, рассеянный склероз, поперечный миелит, опухоли)

- •Поражение заднего рога и передней спайки спинного мозга (сегментарный тип)

- •I пара чмн: обонятельный нерв (n. Olfactorius)

- •II пара чмн: зрительный нерв (n. Opticus)

- •III пара – глазодвигательный нерв (n. Oculomotorius)

- •IV пара – блоковый нерв (n. Trochlearis)

- •VI пара – отводящий нерв (n. Abducens)

- •Содружественное движение глазных яблок

- •Ширина глазной щели, наличие/отсутствие западения глазных яблок

- •V пара – тройничный нерв (n. Trigeminus)

- •Зоны Зельдера

- •1. Двигательная порция лицевого нерва.

- •2. Чувствительная порция лицевого нерва

- •2. Вегетативная часть

- •2. Вегетативная порция

- •3. Чувствительная порция

- •Улитковая часть (pars cochlearis)

- •Преддверная часть (pars vestibularis)

- •XI пара – добавочный нерв (n. Accessorius)

- •XII пара – подъязычный нерв (n. Hypoglossus)- двигательный.

- •Иннервация прямой кишки

- •Введение

- •2) Экспрессивная письменная (письмо)

- •3) Импрессивная устная (понимание)

- •4) Импрессивная письменная (чтение)

- •Праксис

- •Зрительная агнозия

- •Слуховая агнозия

- •Агнозия кожной и глубокой чувствительности (соматосенсорная)

- •Введение

- •Синдром «трех геми... »

- •Синдром Гаспарини

- •Синдром Джексона

- •Кортико-спинальный тракт

- •Пути поверхностной и глубокой чувствительности

- •Этиология плечевых плекситов

- •Поражение верхнего ствола плечевого сплетения – паралич Дюшена-Эрба

- •Поражение нижнего первичного пучка плечевого сплетения – паралич Дежерин-Клюмпке

- •Главное

- •Нормальный состав ликвора:

- •Суть диагностики

- •Показания к проведению

- •Принцип проведения

- •2) Нарушению его кровоснабжения и оксигенации и ухудшает прогноз заболевания. Этиопатогенетические факторы:

- •Патофизиологические механизмы:

- •Клиническая картина:

- •Анатомия ликворопроводящей системы

- •Лечение:

- •Система позвоночной артерии:

- •Ветви оа:

- •!!! Система сосудистых анастомозов

- •Синкопальные (обморочные) состояния

- •Панические атаки

- •Парциальные (фокальные, локальные) припадки

- •Неклассифицированные эпилептические припадки Формы судорожных припадков

- •Дифференциальная диагностика

- •Коматозное состояние

- •Классификация.

- •При обследовании больного

- •Анамнез

- •Инструментальные и лабораторные исследования

- •Патогенетические варианты

- •Диагностика

- •Острейший период

- •Острый период

- •Восстановительный период

- •Этиология

- •Патогенез

- •Клиника

- •Диагностика

- •Первичная профилактика

- •Вторичная профилактика инсульта

- •Этиология

- •Клиника

- •Диагностика

- •Лечение

- •1. Ингибиторы апф

- •2. Бета-адреноблокаторы

- •3. Агонисты центральных альфа-адренорецепторов

- •4. Вазодилататоры

- •Вторичный гнойный менингит

- •Пневмококковый менингит

- •Менингит, вызываемый гемолитической палочкой Пфейффера-Афанасьева.

- •Стафилококковый и стрептококковый менингит

- •Стафилококковый менингит

- •Неотложная помощь

- •Лечение

- •Клиническая картина.

- •Лечение

- •Острый̆ лимфоцитарный хориоменингит

- •Острый серозный менингит, вызываемый энтеровирусами Коксаки и echo.

- •Менингит при эпидемическом паротите

- •Специфическая терапия вирусных нейроинфекций

- •Клещевой энцефалит

- •Лабораторная диагностика, методы диагностики

- •Лечение

- •Японский энцефалит (энцефалит в)

- •Патогенез.

- •Методы диагностики

- •Лечение Герпетического энцефалита (гэ)

- •Эпидемический энцефалит Экономо (летаргический энцефалит а)

- •Лечение

- •Консервативное лечение:

- •Основные принципы лечения рс:

- •Этиология:

- •Клиническая картина:

- •Диагностика.

- •4 Основных клинических варианта:

- •Клинические проявления:

- •Диагностика.

- •Лечение.

- •Этиология и патогенез

- •Клиническая картина:

- •Диагностика

- •Лечение

- •Клиническая картина.

- •Диагностика.

- •Лечение.

- •Классификация мышечных дистрофий Becker (1972 г.)

- •Классификация j.Walton, d. Gardner, Medwin (1974):

- •2.Вторичные прогрессирующие мышечные дистрофии (амиотрофии):

- •3.Смешанные формы:

- •Мышечная дистрофия Дюшенна.

- •Прогрессирующая мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса

- •Юношеская миопатия Эрба-Рота:

- •Лице-лопаточно-плечевая форма Ландузи-Дежерина.

- •Диагностика:

- •Лечение:

- •Лечение:

- •Диагностика:

- •Лечение:

- •Диагностика:

- •Лечение:

- •Диагностика:

- •Диагностика:

- •Лечение:

- •Диагностика

- •Дислокационный синдром.

- •1.) Боковое смещение мозга под большой серповидный отросток (вклинение поясной извилины).

- •2.) Височно-тенториальное вклинение.

- •3.) Вклинение миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие .

- •4.) Наружная дислокация мозга.

- •Внемозговые опухоли

- •Диагностика.

- •Лечение.

- •Внутримозговые опухоли

- •Диагностика:

- •Внутрижелудочковые опухоли

- •1) Нарушение структуры хромосом

- •2) Аномалии числа хромосом (анеуплоидии)

- •1. Генеалогический метод

- •2. Популяционно-статистический метод.

- •3. Близнецовый метод

- •4. Биохимический метод

- •5. Цитогенетический метод

- •6. Исследование молекулярной структуры днк

- •1) Нарушение структуры хромосом

- •2) Аномалии числа хромосом (анеуплоидии)

Диагностика:

На краниограммах у 10-15% больных обнаруживаются линейные переломы (обычно лобной или теменной костей).

При КТ -исследовании часто определяются зоны локального отека, сужение ликворных пространств.

Лечение:

Постельный режим в течение 10-14 сут.

Медикаментозное лечение аналогично таковому при сотрясении головного мозга.

При наличии субарахноидального кровоизлияния назначается СЗП 2-3 дозы – 2 р\д, дицинон (этамзилат) 250-500 мг в/м 3 раза в сут.

При головной боли, обусловленной повышением внутричерепного давления (ликворное давление выше 200 мм вод. ст.)- легкая дегидратация: диакарб (0,25) или фуросемид (0,04) в течение 2-4 сут. Возможно назначение эуфиллина 2,4 % - 10 мл на 100 мл физиологического раствора. Он улучшает мозговой кровоток, стабилизирует функции клеточных мембран.

Ушиб головного мозга 2 (средней) степени тяжести .

В отличие от легкого ушиба характеризуется утратой сознания до нескольких часов, многократной рвотой, резкая головная боль, вялость, заторможенность, субфебрилитет.

Очаговая неврологическая симптоматика более выражена, неврологические симптомы будут иметь четкую зависимость от локализации наибольших деструктивных изменений. Могут наблюдаться расстройства психики, парезы черепно-мозговых нервов и конечностей, афазия, а также менингеальные симптомы. Очаговые знаки могут держаться до 1-2 месяцев.

Часто выявляются переломы костей черепа, субарахноидальное кровоизлияние.

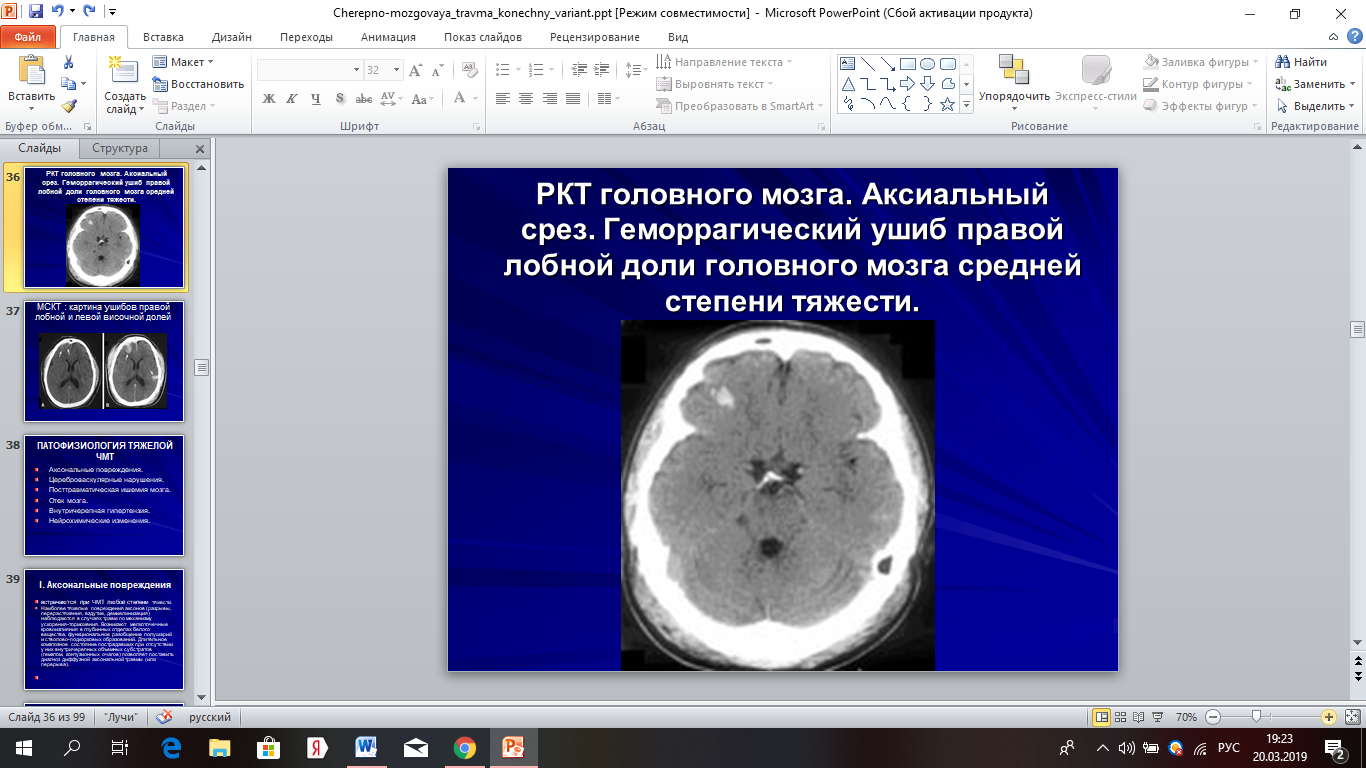

Диагностика:

На краннограммах у половины больных выявляются переломы свода и основания черепа.

При ЭхоЭС возможно появление смещения срединного М-эхо на 3-4 мм, что обусловлено наличием контузионного очага и перифокальным отеком.

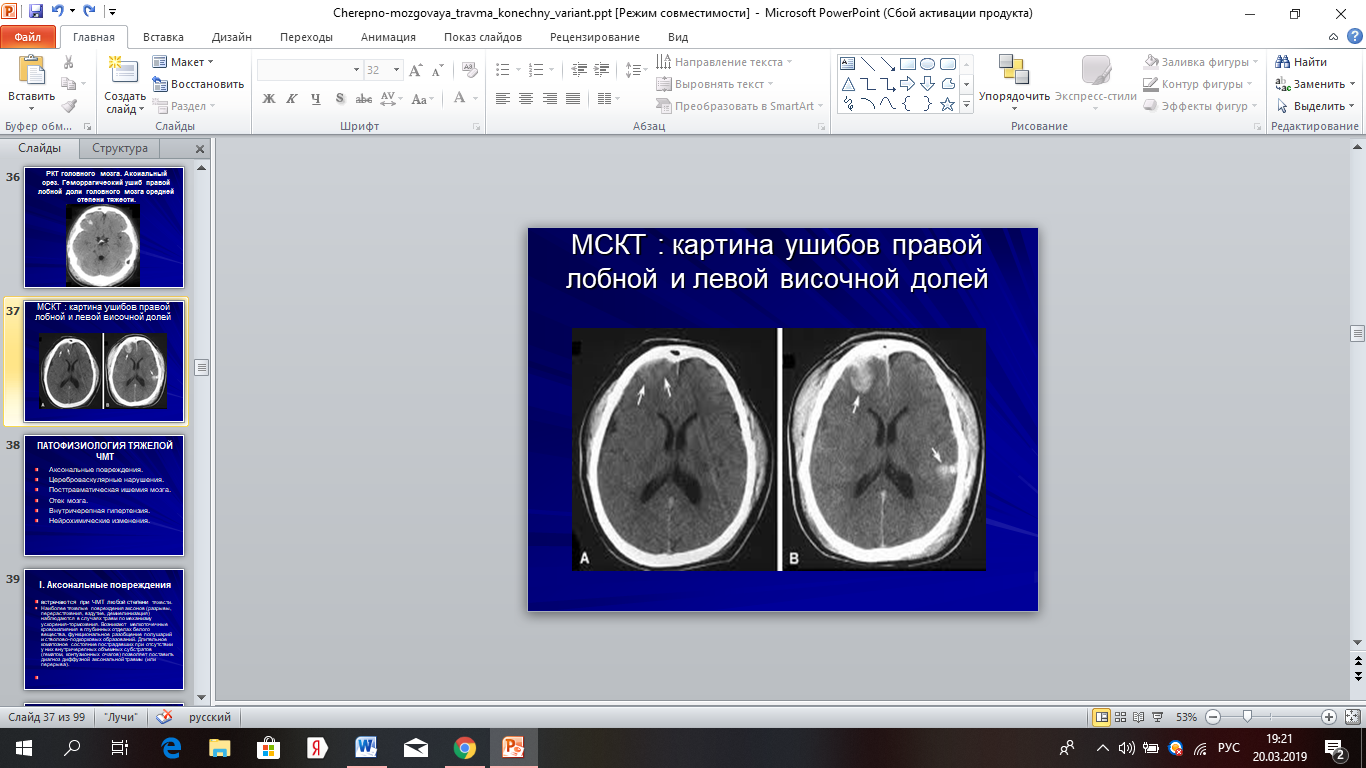

У

всех больных с УГМ средней степени

тяжести имеется травматическое

субарахноидальное кровоизлияние

различной степени выраженности. По

данные КТ -исследования можно выявлять

локальные поражения в виде зон

мелкоочаговых геморрагий с отеком

мозговой ткани.

всех больных с УГМ средней степени

тяжести имеется травматическое

субарахноидальное кровоизлияние

различной степени выраженности. По

данные КТ -исследования можно выявлять

локальные поражения в виде зон

мелкоочаговых геморрагий с отеком

мозговой ткани.

Лечение:

Постельный режим 3 недели

С первых суток назначают парентеральное введение ноотропов, сосудистых препаратов.

При открытой ЧМТ добавляют антибиотики (гентамицин, цефалоспорины) до прекращения ликвореи и санации ликвора.

В зависимости от степени выраженности субарахноидального кровоизлияния проводят регулярные люмбальные пункции до визуального очищения ликвора.

В лечении используют также препараты, улучшающие метаболизм и репаратинные процессы (актовегин, кортексин). Для снижения вероятности развития посттравматической эпилепсии показаны противосудорожные препараты (депакин, суксилеп) под контролем ЭЭГ.

При наличии по данным КТ зон локальной геморрагии показано повторное исследование в динамике.

Возможно полное восстановление трудоспособности, однако пострадавшие, занятые на вредном производстве с наличием ночных смен, переводятся на облегченные условия труда на срок от 6 мес. до года.

К тяжелой ЧМТ относится (кома 1-3 (ШКГ 4-7)):

- Ушиб головного мозга 3 (тяжелой) степени

- Диффузная аксональная травма

- Острое сдавление головного мозга

Ушиб головного мозга тяжелой степени.

Характеризуется длительным, от нескольких часов до нескольких недель, и глубоким (от сопора до комы) нарушением сознания, нередко двигательным возбуждением, грубой очаговой симптоматикой не только со стороны полушарий, но и ствола мозга (анизокория, нистагм, плавающий взор, нарушения глотания, парезы и параличи конечностей, атония или гипертонус в конечностях, патологические рефлексы и т. д.).

Витальные функции грубо нарушены: тахи- или брадикардия, артериальная гипо- или гипертензия, нарушение внешнего дыхания.

Пострадавшие находятся в сопорозном или коматозном состоянии

Как правило, выявляются переломы свода и основания черепа, субарахноидальное кровоизлияние, нередко имеется кровотечение и ликворея из носа и ушей, нарушение проходимости верхних дыхательных путей.

Диагностика:

На краниограммах у большинства больных определяются переломы свода и основания черепа.

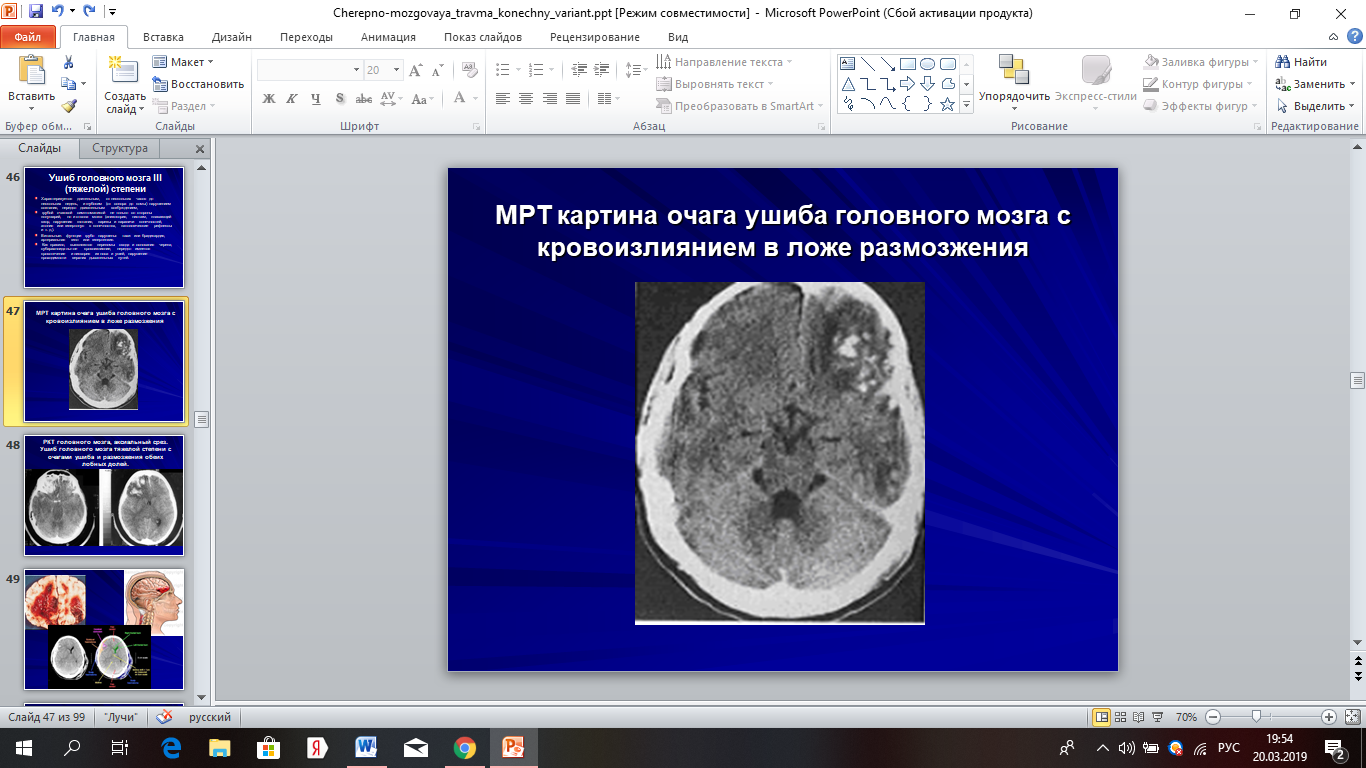

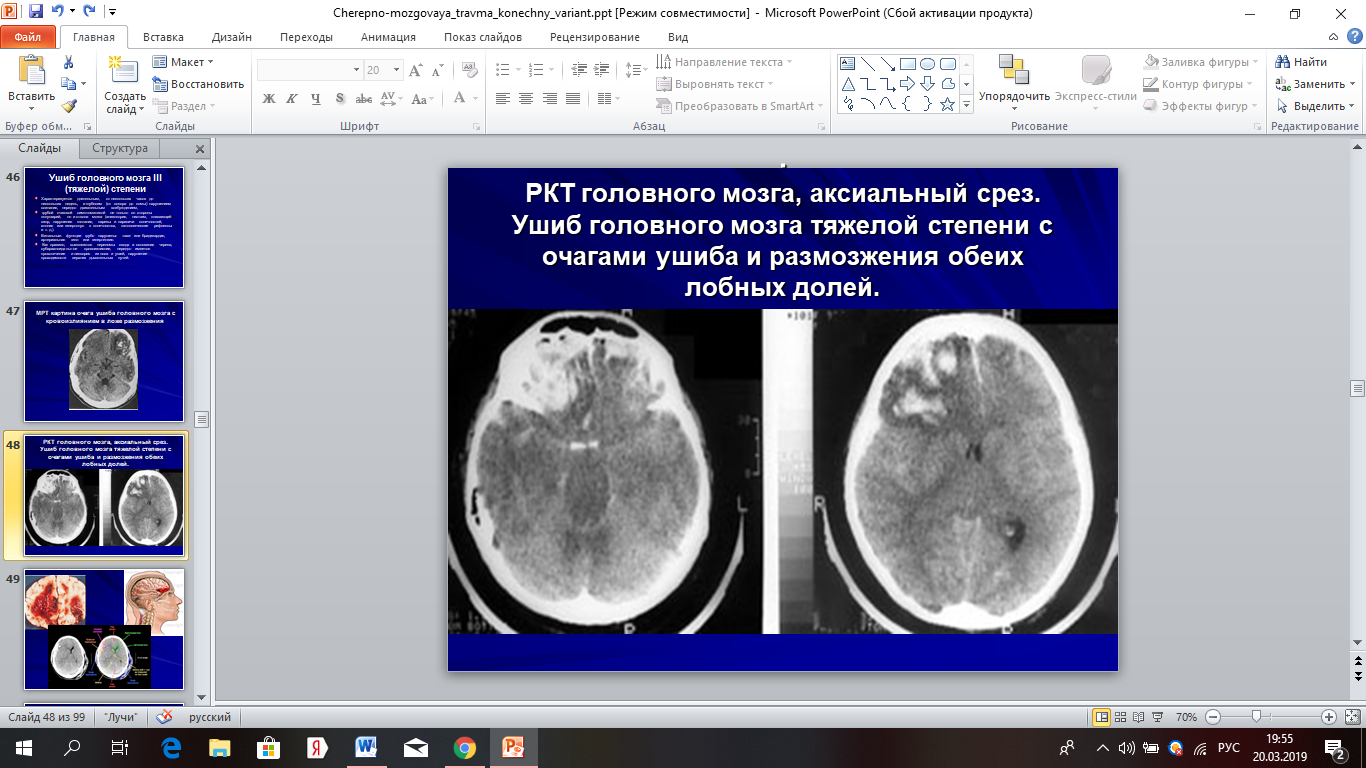

Б

ольшую

помощь в определении локализации и

выраженности деструктивных изменений

оказывает КТ -исследование. Наибольшие

изменения чаще всего обнаруживаются

в полюсно-базальных отделах лобных и

височных долей. Нередко встречаются

множественные очаги деструкции.

ольшую

помощь в определении локализации и

выраженности деструктивных изменений

оказывает КТ -исследование. Наибольшие

изменения чаще всего обнаруживаются

в полюсно-базальных отделах лобных и

височных долей. Нередко встречаются

множественные очаги деструкции.

Диффузное аксональное повреждение головного мозга.

В основе такого поражения лежит натяжение и разрывы аксонов в белом веществе и стволе мозга. Этот вид черепно-мозговой травмы чаще встречается у детей и лиц молодого возраста, пострадавших в ДТП, при падениях с большой высоты (кататравма).

Для пострадавших характерно длительное коматозное состояние, развившееся непосредственно после травмы.

В неврологическом статусе четко преобладают стволовые симптомы: отсутствие окулоцефалического рефлекса, корнеальных рефлексов, тетрапарез, децеребрационная ригидность и горметония, которые легко провоцируются болевыми раздражениями, менингеальный синдром.

Часто встречаются вегетативные расстройства в виде стойкой гипертермии, гиперсаливации, гипергидроза.

Характерной особенностью в случаях выживания больных является переход из комы в стойкое вегетативное состояние, что служит признаком функционального или анатомического разобщения больших полушарий и подкорковостволовых структур мозга.