- •Спинной мозг:

- •План обследования пирамидной системы

- •Обследование больного с поражением пирамидной системы

- •Критерии балльной оценки силы мышц

- •10) Патологические рефлексы:

- •Отсутствие или слабая выраженность атрофий

- •Акинетико-ригидный синдром

- •Синдром мозжечковой атаксии.

- •У мозжечка есть афферентные и эфферентные пути.

- •Афферентных путей мозжечка 2:

- •Эфферентные пути:

- •2 Наиболее крупных тракта:

- •Виды рецепторов:

- •Виды чувствительности

- •Болевая и температурная чувствительность

- •Глубокая и тактильная чувствительность

- •Обследование

- •I. Исследование простых видов чувствительности

- •II. Исследование сложных видов чувствительности

- •Виды чувствительности

- •Виды чувствительных расстройств (симптомы)

- •Симптомы раздражения

- •Симптомы выпадения

- •Симптомы измененной чувствительности (извращения)

- •По характеру:

- •По локализации:

- •По времени:

- •Типы чувствительных расстройств (синдромы)

- •Периферические (поражение пнс)

- •Спинальные (поражение см)

- •Церебральные (поражение гм)

- •Симптомокомплексы чувствительных расстройств, возникающих при поражении различных отделов чувствительных путей

- •Полный поперечный перерыв спинного мозга

- •Поражение половины поперечника спинного мозга (синдром Броун – Секара) (травмы, рассеянный склероз, поперечный миелит, опухоли)

- •Поражение заднего рога и передней спайки спинного мозга (сегментарный тип)

- •I пара чмн: обонятельный нерв (n. Olfactorius)

- •II пара чмн: зрительный нерв (n. Opticus)

- •III пара – глазодвигательный нерв (n. Oculomotorius)

- •IV пара – блоковый нерв (n. Trochlearis)

- •VI пара – отводящий нерв (n. Abducens)

- •Содружественное движение глазных яблок

- •Ширина глазной щели, наличие/отсутствие западения глазных яблок

- •V пара – тройничный нерв (n. Trigeminus)

- •Зоны Зельдера

- •1. Двигательная порция лицевого нерва.

- •2. Чувствительная порция лицевого нерва

- •2. Вегетативная часть

- •2. Вегетативная порция

- •3. Чувствительная порция

- •Улитковая часть (pars cochlearis)

- •Преддверная часть (pars vestibularis)

- •XI пара – добавочный нерв (n. Accessorius)

- •XII пара – подъязычный нерв (n. Hypoglossus)- двигательный.

- •Иннервация прямой кишки

- •Введение

- •2) Экспрессивная письменная (письмо)

- •3) Импрессивная устная (понимание)

- •4) Импрессивная письменная (чтение)

- •Праксис

- •Зрительная агнозия

- •Слуховая агнозия

- •Агнозия кожной и глубокой чувствительности (соматосенсорная)

- •Введение

- •Синдром «трех геми... »

- •Синдром Гаспарини

- •Синдром Джексона

- •Кортико-спинальный тракт

- •Пути поверхностной и глубокой чувствительности

- •Этиология плечевых плекситов

- •Поражение верхнего ствола плечевого сплетения – паралич Дюшена-Эрба

- •Поражение нижнего первичного пучка плечевого сплетения – паралич Дежерин-Клюмпке

- •Главное

- •Нормальный состав ликвора:

- •Суть диагностики

- •Показания к проведению

- •Принцип проведения

- •2) Нарушению его кровоснабжения и оксигенации и ухудшает прогноз заболевания. Этиопатогенетические факторы:

- •Патофизиологические механизмы:

- •Клиническая картина:

- •Анатомия ликворопроводящей системы

- •Лечение:

- •Система позвоночной артерии:

- •Ветви оа:

- •!!! Система сосудистых анастомозов

- •Синкопальные (обморочные) состояния

- •Панические атаки

- •Парциальные (фокальные, локальные) припадки

- •Неклассифицированные эпилептические припадки Формы судорожных припадков

- •Дифференциальная диагностика

- •Коматозное состояние

- •Классификация.

- •При обследовании больного

- •Анамнез

- •Инструментальные и лабораторные исследования

- •Патогенетические варианты

- •Диагностика

- •Острейший период

- •Острый период

- •Восстановительный период

- •Этиология

- •Патогенез

- •Клиника

- •Диагностика

- •Первичная профилактика

- •Вторичная профилактика инсульта

- •Этиология

- •Клиника

- •Диагностика

- •Лечение

- •1. Ингибиторы апф

- •2. Бета-адреноблокаторы

- •3. Агонисты центральных альфа-адренорецепторов

- •4. Вазодилататоры

- •Вторичный гнойный менингит

- •Пневмококковый менингит

- •Менингит, вызываемый гемолитической палочкой Пфейффера-Афанасьева.

- •Стафилококковый и стрептококковый менингит

- •Стафилококковый менингит

- •Неотложная помощь

- •Лечение

- •Клиническая картина.

- •Лечение

- •Острый̆ лимфоцитарный хориоменингит

- •Острый серозный менингит, вызываемый энтеровирусами Коксаки и echo.

- •Менингит при эпидемическом паротите

- •Специфическая терапия вирусных нейроинфекций

- •Клещевой энцефалит

- •Лабораторная диагностика, методы диагностики

- •Лечение

- •Японский энцефалит (энцефалит в)

- •Патогенез.

- •Методы диагностики

- •Лечение Герпетического энцефалита (гэ)

- •Эпидемический энцефалит Экономо (летаргический энцефалит а)

- •Лечение

- •Консервативное лечение:

- •Основные принципы лечения рс:

- •Этиология:

- •Клиническая картина:

- •Диагностика.

- •4 Основных клинических варианта:

- •Клинические проявления:

- •Диагностика.

- •Лечение.

- •Этиология и патогенез

- •Клиническая картина:

- •Диагностика

- •Лечение

- •Клиническая картина.

- •Диагностика.

- •Лечение.

- •Классификация мышечных дистрофий Becker (1972 г.)

- •Классификация j.Walton, d. Gardner, Medwin (1974):

- •2.Вторичные прогрессирующие мышечные дистрофии (амиотрофии):

- •3.Смешанные формы:

- •Мышечная дистрофия Дюшенна.

- •Прогрессирующая мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса

- •Юношеская миопатия Эрба-Рота:

- •Лице-лопаточно-плечевая форма Ландузи-Дежерина.

- •Диагностика:

- •Лечение:

- •Лечение:

- •Диагностика:

- •Лечение:

- •Диагностика:

- •Лечение:

- •Диагностика:

- •Диагностика:

- •Лечение:

- •Диагностика

- •Дислокационный синдром.

- •1.) Боковое смещение мозга под большой серповидный отросток (вклинение поясной извилины).

- •2.) Височно-тенториальное вклинение.

- •3.) Вклинение миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие .

- •4.) Наружная дислокация мозга.

- •Внемозговые опухоли

- •Диагностика.

- •Лечение.

- •Внутримозговые опухоли

- •Диагностика:

- •Внутрижелудочковые опухоли

- •1) Нарушение структуры хромосом

- •2) Аномалии числа хромосом (анеуплоидии)

- •1. Генеалогический метод

- •2. Популяционно-статистический метод.

- •3. Близнецовый метод

- •4. Биохимический метод

- •5. Цитогенетический метод

- •6. Исследование молекулярной структуры днк

- •1) Нарушение структуры хромосом

- •2) Аномалии числа хромосом (анеуплоидии)

Инструментальные и лабораторные исследования

I. КТ или МРТ обязательно при обследовании больного с нарушением сознания в максимально короткие сроки: подтвердить или исключить наличие структурных изменений мозга. Определить тактику ведения больного (консервативная или хирургическая).

II. При отсутствии КТ и МРТ необходимо выполнить краниографию и спондилографию шейного отдела позвоночника, чтобы исключить повреждения костей черепа и шеи, а также ЭхоЭС.

Нужно срочно до начала лечения провести лабораторные исследования с определением как минимум следующих параметров:

- содержания глюкозы крови

- электролитов, мочевины, осмолярности крови,

- содержания гемоглобина, газового состава крови.

Во вторую очередь в зависимости от результатов КТ и/или МРТ проводят исследования на наличие седативных и токсичных веществ в крови и моче, исследование функций печени, щитовидной железы, надпочечников, свёртывающей системы крови, посевы крови при подозрении на септическое состояние и др. При подозрении на нейроинфекцию необходимо выполнить люмбальную пункцию (после исключения застойных дисков зрительных нервов при офтальмоскопии) с исследованием состава ликвора, определением содержания глюкозы, бактериоскопическим и бактериологическим исследованием.

Важное исследование больного в бессознательном состоянии – ЭЭГ - дифференцировать органическую, метаболическую и психогенную кому, позволяет характеризовать степень угнетения и дезинтеграции работы мозга. ЭЭГ имеет исключительное значение в констатации смерти мозга. Некоторую помощь в определении функционального состояния мозга оказывает исследование вызванных потенциалов на различные виды стимуляции.

54) Эпилепсия. Классификация припадков.

Эпилепсия - хроническое заболевание, характеризующееся повторными судорожными или другими припадками с потерей сознания, возникающими в результате чрезмерной электрической активности группы нейронов головного мозга.

клиническое определение

• Заболевание,характеризующееся постоянной предрасположенностью головного мозга к генерации аномальных нейронных разрядов.

Эпилептический припадок - клиническое проявление аномального и избыточного разряда группы нейронов головного мозга

В России эпилепсия получила название «Падучая болезнь» ,

В зависимости от этиологии выделяется 3 формы эпилепсии:

• 1 Идиопатические - генетически детерминированные, как самостоятельное заболевание.

• 2 Симптоматические (с известной этиологией и верифицированными структурными изменениями в мозге). эпилепсии или синдромы, обусловленные выявленным церебрально-органическим повреждением, известным нарушением обмена, развивающимся патологическим процессом.

При неизвестной этиологии но при отсутствии генетической предрасположенности следует употреблять термин «предположительно симптоматическая эпилепсия».

• 3 Криптогенные. Этот термин применяется в тех случаях, когда эпилепсия симптоматическая, но не удается установить причину даже после тщательного обследования. Раньше пользовались термином генуинная эпилепсия. По мировой статистике в 60-70% эпилепсий относят к криптогенным

Типы эпилептических приступов:

• по причине их возникновения (идиопатическая и вторичная эпилепсия);

• по месту расположения первоначального очага излишней электрической активности (кора

правого или левого полушария, глубинные отделы

мозга);

• по варианту развития событий во время приступа(с потерей сознания или без).

Генерализованные приступы. Протекают с полной потерей сознания и контроля над своими действиями. Происходит это в результате излишней активации глубинных отделов и дальнейшем вовлечении всего головного мозга.

Абсансы( малые припадки) возникают исключительно у детей и проявляются приостановкой деятельности ребенка – он как будто застывает на месте с неосознанным взглядом, иногда при этом у него могут подергиваться глаза и мышцы лица. Проявляется кратковременным выключением сознания.

Простой абсанс — короткая (до 20 секунд) утрата сознания. Может сопровождаться побледнением лица, легким подрагиванием век. В изолированном виде встречается только у детей. В детском возрасте абсансы могут возникать сериями —пикноэпилепсия, синдром Фридмана. Наблюдается в возрасте от 4 до 10—11 лет. Прогноз благоприятен. Не наблюдается задержки психического развития, хотя в части случаев по достижении пубертатного возраста припадки не исчезают, но трансформируются в другие. На ЭЭГ на фоне нормальной биоэлектрической активности появляются комплексы пик-волна, частотой 3 разряда в 1 секунду.

Сложный абсанс — короткая, при некоторых видах приступов до 1 минуты, утрата сознания, сопровождающаяся появлением других расстройств: гиперкинезов, изменений постурального тонуса, вегетативных нарушений, отдельных действий. В соответствии с этим различают много видов сложных абсансов:

Миоклонический абсанс — выключение сознания сочетается со вздрагиваниями всего тела или миоклоническими подергиваниями отдельных мышечных групп. Сознание иногда может не утрачиваться.

Атонический абсанс (припадки стремительного падения) — утрата сознания сопровождается потерей мышечного тонуса всей скелетной мускулатуры или в отдельных мышечных группах. Такие припадки сопровождаются более длительным выключением сознания — до 1 минуты, ошибочно расцениваются как короткие обмороки.

Акинетический абсанс — припадок с обездвиженностью, в результате чего также возможны падения.

Гипертонический абсанс (абсанс с тоническими явлениями) — во время припадка наблюдаются повышение мышечного тонуса, ретропульсивные, вращательные движения, сгибания и разгибания конечностей.

Абсанс с вегетативными нарушениями: упусканием мочи, гиперсаливацией, побледнением или покраснением лиц.

тонико-клонические приступы: Сам припадок обычно развивается внезапно и сопровождается внезапным падением больных; при этом они нередко получают тяжелые травмы. Вначале наблюдается фаза тонических судорог (10—30 с). Она проявляется следующими симптомами: крик с дальнейшим апноэ за счет тонического спазма мышц грудной клетки и голосовой щели, тоническое мышечное напряжение жевательных мышц (это часто приводит к прикусу языка или к его западению), тоническое разгибание туловища), тоническое сокращение мышц конечностей.Далее следует фаза клонических судорог (1-2 минуты): короткие «вибрирующие» сокращения мышц-сгибателей и туловища, чередующиеся с их очень кратковременным расслаблением. Постепенно частота мышечных сокращений уменьшается вплоть до их полного исчезновения, шумное и прерывистое дыхание нормализуется, а больной «засыпает».Сразу после припадка наступает выраженное расслабление мышц конечностей, туловища, сфинктеров; последнее часто приводит к испусканию мочи. Неврологически отмечаются выраженная торпидность или отсутствие зрачковых реакций, корнеального, а также других поверхностных и глубоких рефлексов. Нередко определяются двусторонние патологические кистевые и стопные рефлексы, феномены орального автоматизма.

Постприпадочный сон длится от нескольких минут до нескольких часов. Больной просыпается крайне дезориентированным: не понимает, где находится, не может определить времени суток.При этом больные часто жалуются на головную боль, боли в мышцах, сонливость, плохое самочувствие.

2.Парциальные (фокальные) приступы (приступы, начинающиеся с локального эпилептического разряда). 80% всех эпилептических приступов у взрослых и 60% приступов у детей относятся к парциальным. Парциальные приступы возникают, когда формируется очаг избыточной электрической возбудимости в каком-то определенном участке коры головного мозга. Проявления парциального приступа зависят от того места расположения такого очага – они могут быть двигательными, чувствительными, вегетативными и психическими.

Простые парциальные приступы (без выключения сознания). Во время простых приступов человек находится в сознании, но не контролирует определенную часть своего тела или у него возникают непривычные ощущения.

С двигательным компонентом( моторная джексоновская эпилепсия)

С соматосенсорными компонентами ( сенсорная джексоновская эпилепсия) звуки, вспышки света или молнии;

Джексоновская эпилепсия — вариант фокальной эпилепсии, при котором возбуждение возникает в коре и зачастую имеет локальный характер, хотя может диффузно распространяться приводя к вторичной генерализации эпиприступа.

Джексоновская эпилепсия возникает как следствие органической церебральной патологиии. В любом возрасте ее появление выступает своеобразным сигнализатором, свидетельствующим о возникновении органического поражения мозга.

С вегетативным компонентом: - своеобразные ощущения в эпигастрии, бледность, потение, покраснение кожи, пилоэреция, мидриаз

Сложные парциальные приступы (с выключением сознания). Характерна та или иная степень нарушений сознания. При этом сознание может быть не полностью утрачено, однако больной лишь частично понимает происходящее вокруг и впоследствии не может это воспроизвести.

Сложные парциальные припадки подразделяются на:

• простые припадки с последующим нарушением сознания

• нарушением сознания с начала припадка.

Часто сложные парциальные припадки обусловлены фокусом в височной или лобной доле и начинаются с ауры.

В ряде случаев при парциальных припадках, простых или сложных, патологическая биоэлектрическая активность, изначально фокальная, распространяется по всему мозгу – при этом развивается вторично-генерализованный припадок.

Большой эпилептический припадок. Обычно начинается внезапно и не связан с какими-либо внешними факторами. Предвестники припадка: за 1 -2 дня до него отмечаются плохое самочувствие, головная боль, нарушение сна, аппетита, повышенная раздражительность. Отмечается появления ауры, которая у одного и того же больного носит стереотипный характер. Выделяют несколько основных видов ауры: вегетативную, моторную, психическую, речевую и сенсорную. Аура длится несколько секунд, больной теряет сознание, падает, как подкошенный. Падение сопровождается своеобразным громким криком, обусловленным спазмом голосовой щели и судорожным сокращением мышц диафрагмы и грудной клетки. Сразу появляются тонические судороги: туловище и конечности вытягиваются в состоянии напряжения, голова запрокидывается и иногда поворачивается в сторону, дыхание задерживается, вены на шее набухают, лицо становится мертвенно-бледным с постепенно нарастающим цианозом, челюсти судорожно сжаты. Тоническая фаза припадка продолжается 1 5-20 с. Затем появляются клонические судороги в виде толчкообразных сокращений мышц конечностей, шеи, туловища. Во время клонической фазы припадка длительностью до 2-3 мин дыхание нередко бывает хриплым, шумным из-за скопления слюны и западения языка, цианоз медленно исчезает, изо рта выделяется пена, окрашенная кровью вследствие прикусывания языка или щеки. Частота клонических судорог постепенно уменьшается, и по окончании их наступает общее мышечное расслабление. В этот период больной не реагирует даже на самые сильные раздражители, зрачки расширены, реакция их на свет отсутствует, глубокие и защитные рефлексы не вызываются, нередко отмечается непроизвольное мочеиспускание. Сознание остается сопорозным и лишь через несколько минут постепенно проясняется. Выйдя из сопорозного состояния, больной погружается в глубокий сон. По окончании припадка больные жалуются на разбитость, вялость, сонливость, однако о самом припадке ничего не помнят.

55) Эпилепсия. Принципы лечения. Неотложная помощь при эпилептическом статусе.

Эпилепсия - хроническое заболевание, характеризующееся повторными судорожными или другими припадками с потерей сознания, возникающими в результате чрезмерной электрической активности группы нейронов головного мозга.

клиническое определение

• Заболевание,характеризующееся постоянной предрасположенностью головного мозга к генерации аномальных нейронных разрядов.

Целью лечения являются прекращение эпилептических припадков при минимальных побочных эффектах, повышение качества жизни пациентов, ведение больного таким образом, чтобы его жизнь была максимально полноценна и продуктивна. До назначения противоэпилептических препаратов врач должен провести детальное обследование больного - клиническое и электроэнцефалографическое.. Больной и его семья должны получить инструкцию о приеме препарата и быть осведомлены как о реально достижимых результатах лечения, так и о возможных побочных эффектах.

Современная тактика лечения больных эпилепсией включает:

• выявление тех причин припадков, которые поддаются лечению (опухоль, аневризма и т.д.);

• исключение факторов, провоцирующих припадки (недосыпание, физическое и умственное перенапряжение, гипертермия, злоупотребление алкоголем);

• правильную диагностику типа эпилептических припадков и эпилепсии;

• назначение адекватной лекарственной терапии

• внимание к образованию, трудоустройству, отдыху, социальным проблемам больного эпилепсией.

Принципы лечения эпилепсии:

соответствие препарата типу припадков и эпилепсии (каждый препарат имеет определенную селективность в отношении типа припадков и эпилепсии);

по возможности использование монотерапии (применение одного противоэпилептического препарата).

Лечение начинается тогда, когда отмечено не менее двух неспровоцированных приступов. Только в отдельных случаях (при высокой вероятности рецидива припадков) терапия начинается уже после первого приступа. Начинать лечение следует с монотерапии небольшой дозой противоэпилептического препарата, рекомендуемого при данном типе припадка и форме эпилепсии. Дозу увеличивают при отсутствии побочных эффектов и сохранении припадков. При парциальных припадках эффективны карбамазепин (тегретол, финлепсин,тимонил), вальпроаты (депакин, конвулекс). Ввиду побочных эффектов реже используют фенитоин (дифенин) и фенобарбитал.

Препаратами первой очереди являются карбамазепин и вальпроаты.

При генерализованных тонико-клонических припадках, абсансах, миоклонических припадках эффективны вальпроаты и ламотриджин.

Под эпилептическим статусом понимают "стойкое эпилептическое состояние" с повторяющимися или непрерывными приступами, которые продолжаются более 5 минут, или между которыми больной не может полностью достичь своего нормального психического и неврологического состояния. Восстановление сознания в межприступный период является основным критерием отличия между эпистатусом и серией эпиприпадков.

Лечение эпилептического статуса проводят в условиях реанимационного отделения. Для купирования припадков применяют сибазон (диазепам, седуксен). Если нет эффекта от сибазона, применяют фенитоин, гексенал или тиопенталнатрий.

Неотложная помощи при эпилептическом статусе:

Тактика на догоспитальном этапе (бригада скорой помощи).

1. Обеспечение проходимости дыхательных путей (удалить зубные протезы, слизь из полости рта)

2. Обеспечение периферического венозного доступа (при нестабильной гемодинамике – в две вены) Фармакологические препараты: В/в струйно: Sol. Thiamini chloridi 5% - 2 ml (100 mg)

Sol Glucosae 40% - 20-40-60 ml взрослым;

детям – Sol Glucosae 10% р-р 2-4-8 мл/кг 2

Диазепам 0,5% 0, 25 - 0,4 мг/кг в/в, возможно повторить через 10 мин или титровать со скоростью 0,1-0,2 мг/кг/ч При неэффективности бензодиазепинов – введение тиопентала натрия болюсом 3-5 мг/кг струйно, затем при необходимости интубация трахеи.

3. Обеспечение адекватной вентиляции (не вентилировать больного маской! т.к. нельзя исключить травму шейного отдела позвоночника, даже у больного с эпилепсией в анамнезе), при недостаточной оксигенации или обильной саливации, продолжающемся эпистатусе перевод на ИВЛ (не переразгибать шею, желательна назотрахеальная интубация, т.к. невозможно исключить травму шейного отдела позвоночника).

4. Обеспечение адекватной оксигенации (либо подача кислорода через носовые конюли, либо интубация трахеи при низкой сатурации и неэффективности введения противосудорожных препаратов)

5. Стабилизация гемодинамики: использование 0,9% раствора NaCl или плазмалита, не показаны растворы глюкозы любой концентрации!

6. При признаках дислокации головного мозга (анизокория, децеребральная или декортикационная регидность, синдром Кушинга – брадикардия, артериальная гипертензия, нарастание дыхательных расстройств) – перевод больного на ИВЛ, введение болюсом маннитола 20% - 0,25-0,5 мг/кг в течение 15-20 мин, одновременно вводится 10 мг 1% раствора фуросемида.

7. Транспортировка больного в ближайшее лечебное учреждение, располагающее возможностью проведения ИВЛ.

8. Необходимо по возможности выяснить анамнез на месте: страдал ли больной эпилепсией, злоупотреблял ли алкоголем, барбитуратами, наркотиками, заболевания - сахарный диабет, онкологические заболевания, артериальная гипертензия, предшествующие инсульты.

Профилактика. Рекомендуется избегать приема алкоголя, курения, крепкого кофе и чая, переедания, прерывания ночного сна, переохлаждения и перегревания, пребывания на большой высоте, а также других неблагаприятных воздействий внешней среды. Показаны молочио-растительная диета, длительное пребывание на воздухе, легкие физические упражнения, соблюдение режима труда и отдыха. Трудоспособность. Часто зависит от частоты и времени припадков. При редких припадках, возникающих ночью, трудоспособность сохраняется, но запрещаются работы в ночное время. Припадки с потерей сознания в дневное время ограничивают трудоспособность. Запрещается работа на высоте, у огня, в горячих цехах, на воде, у движу- 462 щихся механизмов, на всех видах транспорта, на распределительных аппаратах, в контакте с промытленными ядами, с быстрым ритмом, нервно-психическим напряжением и частым переключением внимания.

56) Современные представления о боли. Ноцицептивная боль. Нейрогенная (невропатическая и центральная) боль.

Путь

болевой чувствительности.

Путь

болевой чувствительности.

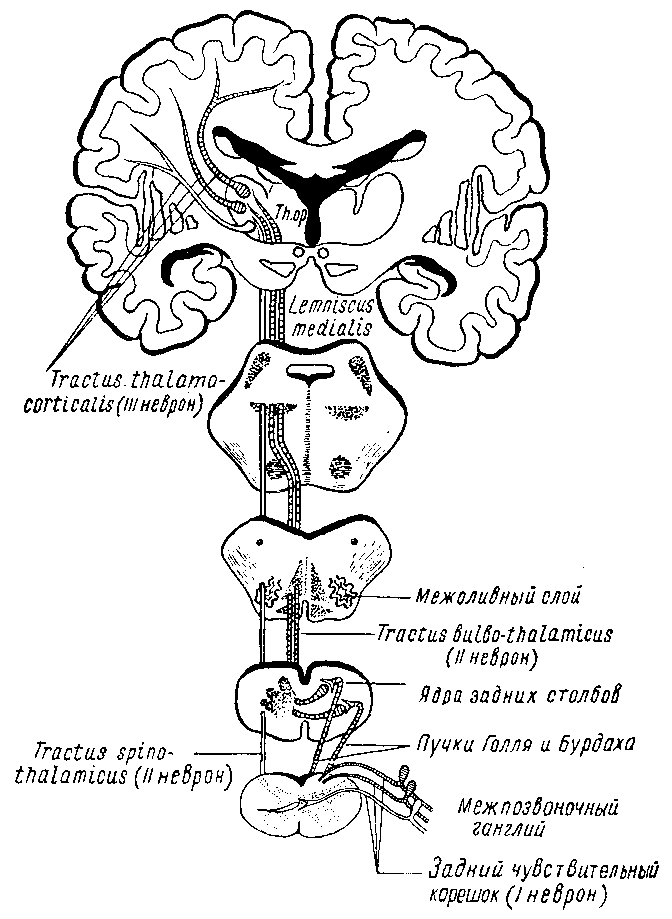

От болевых рецепторов туловища, шеи и конечностей А- и С-волокна первых чувствительных нейронов (их тела находятся в спинальных ганглиях) идут в составе спинномозговых нервов и входят через задние корешки в спинной мозг, где разветвляются в задних столбах и образуют синаптические связи прямо или через интернейроны со вторыми чувствительными нейронами, длинные аксоны которых входят в состав спиноталамических путей. При этом они возбуждают два вида нейронов: одни нейроны активируются только болевыми стимулами, другие – конвергентные нейроны – возбуждаются также и неболевыми стимулами.

Вторые нейроны болевой чувствительности преимущественно входят в состав боковых спиноталамических путей, которые и проводят большую часть болевых импульсов. На уровне спинного мозга аксоны этих нейронов переходят на сторону, противоположную раздражению, в стволе головного мозга они доходят до таламуса и образуют синапсы на нейронах его ядер. Часть болевой импульсации первых афферентных нейронов переключаются через интернейроны на мотонейроны мышц-сгибателей и участвуют в формировании защитных болевых рефлексов. Основная часть болевой импульсации (после переключения в задних столбах) поступает в восходящие пути, среди которых главными являются боковой спиноталамический и спиноретикулярный.

Охарактеризовать ход проводников болевой и температурной чувствительности можно так:

1) этот путь проводников чувствительности слагается из трех нейронов

2) путь является перекрещенным (это значит, что раздражение от правой стороны тела воспринимается левым полушарием и наоборот

3) перекрест совершают аксоны 2-го нейрона на протяжении 1—2 вышележащих сегментов спинного мозга.

Болевая система относится к соматосенсорной системе и имеет особое значение для выживания организма. Вызывает охранительные рефлекторные реакции, сопровождающиеся вегетативными изменениями (расширение зрачков, сужение сосудов, повышение АД и ЧСС, напряжение мышц в данном регионе).

Состоит из:

Периферического отдела представлен болевыми рецепторами

Проводникового отдела В проведении болевого сигнала участвуют быстропроводящие миелиновые волокна группы А и медленнопроводящие безмиелиновые волокна группы С.

Коркового отдела:. При усилении раздражителя включаются рецепторы других типов: тактильные и температурные, передавая мощный поток болевых импульсов к таламусу, а затем в кору.

Современные представления:

Боль служит одним из наиболее частых проявлений заболеваний и патологических состояний. Помимо механизмов восприятия, передачи и анализа болевых ощущений, в восприятии боли исключительно важное значение имеет личность пациента. Особенности психологического состояния в значительной степени определяют формирование болевого ощущения и реакции на боль. В зависимости от длительности существования болевого синдрома:

Острая боль обусловлена раздражением болевых рецепторов вследствие поражения органов и тканей. Такая боль приспособительная, сигнальная. Ее продолжительность, соответствует длительности процессов заживления поврежденной ткани. Наблюдается при поражении периферических нервов (травматическая, ишемическая невропатия), спинальных корешков (радикулопатия, обусловленная грыжей межпозвонкового диска). Восприятие острой боли связано с действием широкого спектра химических веществ - альгогенов, которые синтезируются и выделяются вследствие острого поражения ткани. Тканевые- лейкотриены, лейкотриен-1, эндотелины, простагландины, циркулирующие в крови - брадикинин, каллидин и выделяющиеся из нервных окончаний - субстанция Р, нейрокинин А.

Хроническая боль ее длительность превышает необходимый для нормального заживления срок( не менее 3 мес). Оказывает дезадаптивное воздействие на организм, сопровождаясь структурно-функциональными изменениями во внутренних органах, сердечнососудистой системе, вызывая эмоциональные и психические изменения. Эти особенности позволяют рассматривать ее как патологическую. В основе патогенеза сложная перестройка системы восприятия, проведения и анализа болевых ощущений. Усиление ответа на болевой раздражитель (гипералгезия), повышение чувствительности центральных механизмов восприятия боли, угнетение функционирования собственной антиноцицептивной системы. Сложный комплекс изменений в ПНС и ЦНС приводит к формированию патологической алгической системы, являющейся субстратом хронического болевого синдрома. В структуру этой системы входят задний рог спинного мозга, таламус, ретикулярная формация.Кора больших полушарий определяет отношение к болевому синдрому, его эмоциональную окраску. В формировании хронической боли принимают участие нейромедиаторы субстанция П, нейрокинины, соматостатин.

Клиническими проявлениями хронической боли могут быть каузалгия, аллодиния, гиперпатия, гипералгезия. Хроническая боль наблюдается при подострых полиневропатиях (например, диабетической), некоторых формах поражения головного мозга.

Теория воротного контроля Мелзака и Уолла.

Болевые импульсы поступают в задний рог спинного мозга по тонким волокнам. Прохождение болевых сигналов может блокироваться импульсацией, поступающей в задний рог по толстым миелинизированным волокнам от рецепторов кожи (термических, механических) или за счет сигналов, нисходящих от ядер мозгового ствола. Активация указанных систем сопровождается выработкой в нейронах студенистого вещества заднего рога химических веществ, блокирующих прохождение болевых импульсов. Ноцицептивные импульсы при этом не достигают вышележащих структур, так как «ворота» для прохождения болевого сигнала закрыты. Антиноцицептивная система блокирует болевую импульсацию. Она расположена на разных уровнях ЦНС и включают в себя ядро шва, некоторые ядра ретикулярной формации, специфические и неспецифические ядра таламуса, образования моторной и сенсомоторной коры больших полушарий. Медиаторами антиноцицептивной системы являются энкефалины, серотонин, ГАМК.

Ноцицептивная боль возникает при остром повреждении тканей, регрессирует по мере развития репаративных процессов и купируется применением анальгетических препаратов. Поскольку ноцицептивная боль возникает в связи с поражением органов и тканей, ее можно рассматривать как соматогенную.

Невропатическая боль обусловлена поражением центральных или периферических структур нервной системы ( проводники болевой чувствительности).не связана с повреждением ноцицепторов. Проекционного характера. Обычно сочетается с другими нарушениями чувствительности. К ее возникновению могут приводить моно- и полинейропатии, радикулопатии, плексопатии и ганглиониты.

Центральная боль – встречается реже,ее формирование возможно при поражении сенсорных систем на различном уровне (спинной мозг, ствол мозга, таламус, кора больших полушарий).

57) Головная боль напряжения. Клиника, диагностика, лечение.

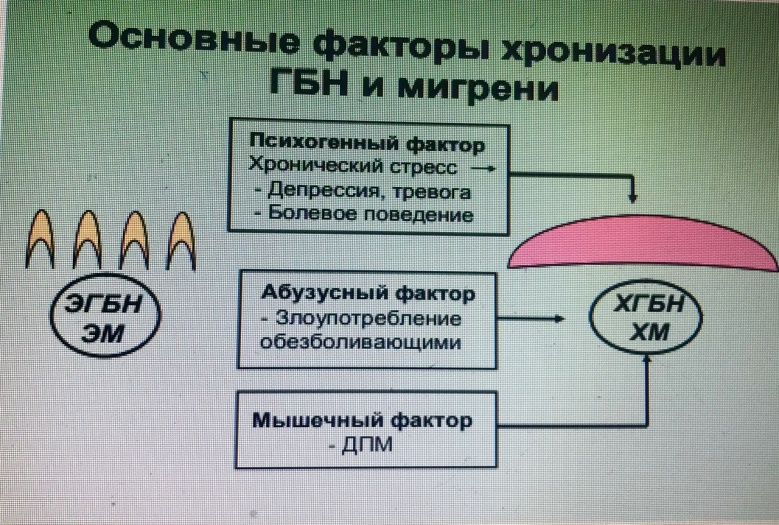

Головная боль напряжения Наиболее распространенный вид головной боли, чаще встречается у женщин. Распространенность ГБН в течение жизни в общей популяции по данным различных исследований варьирует от 30 до 78%, что значительно превышает распространенность мигрени (8-20%). Относится к первичным формам цефалгий и не связана с поражением головного мозга, она в значительной степени нарушает работоспособность и качество жизни пациентов. По сравнению с другими формами первичной головной боли приводит к самым значительным социально-экономическим последствиям.Ранее рассматривалась как психогенное расстройство, ее называли болью «мышечного напряжения» или «стрессовой цефалгией». Однако результаты исследований подтвердили нейробиологическую природу ГБН.

Патогенез: тревожные и депрессивные расстройства, затруднение венозного оттока, повышение тонуса мускулатуры скальпа, мышц шеи.

Клинические проявления. Боль сжимающая, диффузная, монотонная. Головная боль, обычно двусторонняя, имеет сжимающий или давящий непульсирующий характер, часто по типу «обруча» или «каски», многие пациенты описывают боль, как «опоясывающую вокруг висков». Боль может появляться вскоре после пробуждения, и присутствует на протяжении всего дня, то, усиливаясь, то ослабевая. Нередко приступ ГБН начинается во второй половине дня после напряженной работы или стресса.Усиление головной боли от ношения плотного головного убора, расчесывания (участие

в формировании болевого синдрома компонента мышечного напряжения)

Эпизодическая головная боль длительность менее 15 дней в месяц

Хроническая головная боль возникает не менее 15 дней в месяц на протяжении в среднем более 3 месяцев (не менее 180 дней в год). При тяжелом течении пациенты могут совсем не иметь безболевых промежутков и испытывают боль постоянно изо дня в день.

Во время приступа обычно не бывает фото или фонофобии, тошноты, рвоты, также отсутствует очаговая неврологическая симптоматика. Физическая нагрузка не влияет на интенсивность болевого синдрома. Возможна болезненность при пальпации мускулатуры шеи, височных мышц, области краниовертебрального сочленения. Нередко сочетается с болевыми синдромами иной локализации - кардиалгиями, болями в нижней части спины, области живота.

Большинство пациентов во время эпизода ГБН сохраняют способность работать и выполнять свои обычные обязанности, в отличие от больных мигренью, у которых во время приступа наблюдается существенное нарушение работоспособности и общего состояния. Исключение составляет хроническая форма ГБН, при которой несильные, но практически ежедневные тупые головные боли изматывают пациентов, существенно снижая их работоспособность и качество жизни в целом. Характерными признаками ГБН можно считать возникновение или усиление боли на фоне эмоциональных переживаний, тревоги, стресса и ее облегчение при положительных эмоциях и в состоянии психологического расслабления.Иногда даже переключение внимания может ослабить боль.

Диагностика и дифференциальная диагностика. Диагноз устанавливают на основании клинической картины.

Критерии диагностики: 1. Головная боль длительностью от 30 минут до 7 дней

2.минимум 2 из следующих признаков

-двухсторонняя локализация

-давящий/сжимающий/не пульсирующий характер

-легкая или умеренная интенсивность

-боль не усиливается при обычной физической нагрузке

3. отсутствует тошнота или рвота, фото или фонофобия

4.головная боль не имеет связи с другими растройствами

Дифференциальная диагностика проводится с объемными поражениями мозга (опухоли, хроническая субдуральная гематома), болевыми синдромами, обусловленными локальными патологическими процессами (дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, остеохондроз шейного отдела позвоночника, синуситы)

Лечение. В случае эпизодической головной боли напряжения положительный эффект могут дать анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты

Для купирования приступов ГБН можно рекомендовать анальгетики, в том числе комбинированные (спазмалгон, солпадеин, пенталгин, ), препараты из группы НПВС. Высокоэффективными средствами для купирования приступов ГБН являются препараты, на основе ибупрофена. Один из них – МИГ, содержащий 400 мг ибупрофена, обладает быстродействующим анальгетическим эффектом и большей безопасностью за счет более быстрого распада в желудке по сравнению с другими НПВС. Хорошим эффектом также обладают: диклофенак а также препараты на основе парацетамола, кетопрофена и кеторолака. Необходимо подчеркнуть, что в связи с риском развития лекарственно-индуцированной (абузусной) головной боли прием НПВС не должен превышать 10 раз в месяц. Это особенно важно у пациентов с частотой приступов ГБН >10 в месяц.

В случае хроническо головной боли используют антидепрессанты, противотревожные (анксиолитики - альпразолам), миорелаксанты (тизанидин), антиконвульсанты (карбамазепин, вальпроаты).

Только комплексный подход, направленный на нормализацию эмоционального состояния пациента (лечение депрессии), устранение лекарственного абузуса позволяет облегчить течение ГБН и предотвратить хронизацию головной боли.

Велика роль немедикаментозных способов лечения, направленных на установление причины болевого синдрома, разъяснение ее пациенту. Показаны аутогенная тренировка, психотерапевтические методики, ЛФК, массаж воротниковой зоны, рефлексотерапия.

58) Мигрень. Клиника, диагностика, лечение.

Мигрень представляет собой одну из наиболее распространенных форм первичной головной боли и проявляется повторяющимися приступами головной боли, которые часто сопровождаются сопутствующими симптомами.Является самостоятельной нозологической единицей.

. Этиология и патогенез. Большое значение в возникновении мигрени имеют наследственные факторы. Механизм наследования до сих пор не ясен. Наследуется, не сама болезнь, а предрасположенность к определенному типу реагирования центральной нервной и сосудистой систем на различные типы раздражителей.

Патофизиология боли при мигрени имеет неврологическую основу, а не первичные сосудистые нарушения

Выделяют 4 стадии развития мигренозного приступа.

I стадия - спазм артерий, который может сопровождаться очаговым неврологическим дефицитом (выпадение полей зрения, фотопсии, онемение одной конечности).

II стадия вследствие выделения значительно количества брадикинина, гистамина, простагландинов спазм артерий сменяется их расширением. Переполнение кровью сосудов мозговых оболочек, раскрытие артериовенозных шунтов сопровождаются пульсирующей болью.

III стадия включает в себя отек сосудистой стенки и периваскулярных тканей. Повышается проницаемость и наступает отек стенок сосудов.

IV стадия: наблюдается регресс указанных изменений: из тканей вымываются вазодилатирующие вещества, отек тканей разрешается, соответственно уменьшается и затем полностью исчезает головная боль.

Приступ провоцируется эндокринными сдвигами (менструация), перегреванием, гипоксией, нарушением сна, перераздражением отдельных анализаторов (шум, яркий свет), нервно-психическим перенапряжением, приемом алкоголя.

Клинические проявления. Мигрень значительно чаще встречается у женщин и проявляется интенсивными приступообразными, чаще односторонними головными болями со средней частотой 2–4 приступа в месяц, а также сочетанием различных неврологических, желудочно-кишечных и вегетативных проявлений. Мигренозная боль носит пульсирующий и давящий характер, обычно захватывает половину головы и локализуется в области лба и виска, вокруг глаза. Иногда она может начинаться в затылочной области и распространяться кпереди – в область лба. Приступ сопровождается тошнотой, повышенной чувствительностью к дневному свету (фотофобией) и звукам (фонофобией). Для детей и пациентов молодого возраста типично появление сонливости во время приступа, после сна боль нередко бесследно проходит. Боль при мигрени усиливается от обычной физической активности, например при ходьбе или подъеме по лестнице. Простые анальгетики не оказывают терапевтического эффекта.

Чаще всего приступы провоцируются эмоциональным стрессом, изменением погоды, менструацией, голодом, недосыпанием или избыточным сном, употреблением некоторых пищевых продуктов (шоколада, цитрусовых, бананов, жирных сыров) и приемом алкоголя (красного вино, пива, шампанского).

Выделяют несколько основных видов мигрени:

-мигрень с аурой

-без ауры

-офтальмоплегическую мигрень.

Существуют формы мигрени, осложненные мигренозным статусом или инфарктом мозга.

Мигрень с аурой:

1.очаговый неврологический дефицит, он нарастает и полностью регрессирует в течение 1 ч. Симптоматика нарастает постепенно, на протяжении нескольких минут, и исчезает так же постепенно. Мигрень с типичной аурой (классическая мигрень) начинается со зрительных нарушений в виде гемианопсии, фотопсий (появление блестящих точек или блестящей ломаной линии). Реже аура проявляется локальным снижением чувствительности (в половине лица, языка, конечности). Аура в виде гемипареза сопровождает развитие приступа гемиплегической мигрени. Указанная симптоматика наблюдается на стороне, противоположной той, на которой возникает головная боль.

2.Приступ головной боли по окончании ауры (не более чем через 1 ч).В последующем боль усиливается, достигая максимума в течение 0,5-1 ч. Часто боль локализуется в лобно-височной области с иррадиацией в глаз и верхнюю челюсть. Длительность приступа головной боли составляет от нескольких часов до 1-2 сут.

В отдельных случаях головной боли после ауры не возникает («обезглавленная мигрень»).

3.Одновременно отмечаются побледнение, а затем покраснение лица, слезотечение, покраснение слизистых оболочек глазного яблока на стороне боли, заложенность носа, повышенная саливация, тошнота.

Офтальмоплегическая мигрень:

с нарушением глазодвигательной иннервации (косоглазие, птоз, мидриаз), возникающим непосредственно перед приступом головной боли или одновременно с ним.

Мигрень без ауры (простая или обыкновенная мигрень):

Не сопровождается очаговой неврологической симптоматикой. Возможны предвестники в виде состояния эйфории или депрессии, чувства голода, нарушений сна.

Мигренозный статус диагностируют при продолжении приступа мигрени более 72 ч либо при повторяющихся приступах, промежуток между которыми составляет менее 4 ч. При мигренозном статусе бывает повторная рвота; обезболивающие препараты, которые ранее помогали, оказываются неэффективными.

Диагностика и дифференциальная диагностика.

Диагноз мигрени полностью базируется на жалобах пациента и данных анамнеза и не требует использования дополнительных методов исследования. Тщательный расспрос – основа правильной диагностики мигрени. При постановке диагноза следует опираться на диагностические критерии Международной классификации головной боли. В большинстве случаев объективный осмотр не выявляет органических неврологических симптомов. В то же время почти у всех больных мигренью при обследовании выявляют напряжение и болезненность в одной или нескольких перикраниальных мышцах,-миофасциальный синдром. Нередко при объективном осмотре можно отметить признаки вегетативной дисфункции: ладонный гипергидроз, изменение окраски пальцев рук (синдром Рейно), признаки повышенной нервно-мышечной возбудимости (симптом Хвостека).

Диагностические трудности возникают при двигательной, сенсорной ауре, что требует исключения органического поражения головного мозга (новообразования, рассеянный склероз). Для исключения сосудистых мальформаций используют ультразвуковую допплерографию, магнитно-резонансную или контрастную ангиографию.

Лечение.

Традиционная терапия мигрени включает:

1. Купирования уже развившегося приступа.

2. Профилактическое лечение, направленное на предотвращение атак.

Лекарственная терапия особенно эффективна в период предвестников. Назначают ненаркотические анальгетики - НПВС(парацетамол, ацетилсалициловая кислота). Их эффективность повышается при одновременном применении метоклопрамида (церукал). Эффективны кодеинсодержащие препараты (Солпадеина, Седалгина-нео, Пенталгина, Спазмовералгина). При назначении лекарственной терапии необходимо предупредить пациентов о возможном риске абузусной ГБ (при избыточном применении обезболивающих средств) и привыкания (при использовании кодеинсодержащих препаратов). Применяется вазоконстриктор эрготамин, вместе с кофеином входящий в состав кофетамина.

При выборе препарата для купирования приступа мигрени необходимо учитывать переносимость лекарства, доступность для пациента, а также возможный риск побочных эффектов. Профилактика включает устранение факторов, провоцирующих приступ. Из лекарственных препаратов возможно применение антидепрессантов (амитриптилин, миансерин), неселективных бета-адреноблокаторов (пропранолол), блокаторов кальциевых каналов (флунаризин, нимодипин).

59) Невралгия тройничного нерва. Клиника, диагностика, лечение.

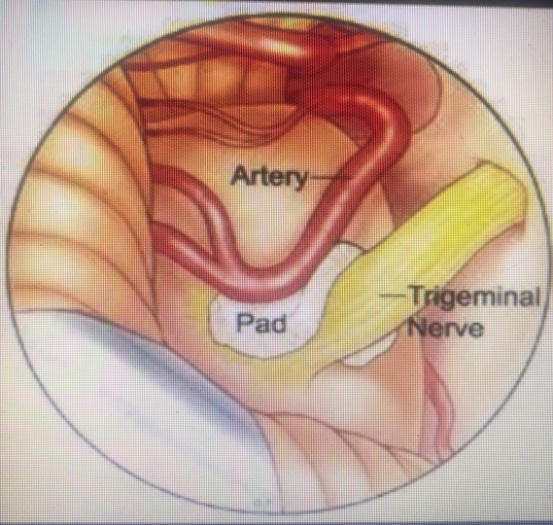

Невралгия тройничного нерва (тригеминальная невралгия) – болезнь, которой страдают, в основном, люди старше 50 лет, характеризующаяся внезапными, мучительными болями в зоне иннервации тройничного нерва. продолжительностью несколько секунд. Вызывается вторичными чувствительными стимулами, соответствует зоне иннервации одной или нескольких ветвей тройничного нерва на одной стороне лица, без неврологического дефицита. Основной причиной заболевания является компрессия корешка тройничного нерва непосредственно у ствола головного мозга. конфликт между сосудом и корешком тройничного нерва (нейроваскулярный конфликт). В редких случаях лицевая боль вызвана другими патологическими состояниями (опухоль, сосудистые мальформации, герпетическое поражение нерва)

стречаемость: 3 – 4 человека из 100000, в 1,5 раза чаще у женщин.

Клиническая классификация:

тригеминальную невралгию 1 типа (острая, стреляющая, как удар электрического тока, пароксизмальная боль)

тригеминальную невралгию 2 типа (ноющая, пульсирующая, обжигающая, постоянная боль >50%)

Боль при НТН имеет следующие характеристики:

Приступообразный характер,длительность атаки не более 2 минут. Между двумя приступами всегда имеется "светлый" промежуток.

Значительная интенсивность,внезапность, напоминающие удар электрическим током.

3.Локализация строго ограничена зоной иннервации тройничного нерва, чаще 2 или 3 ветви (в 5% случаев 1-я ветвь).

4. Наличие триггерных точек (зон), слабое раздражение которых вызывает типичный пароксизм

5. Наличие триггерных факторов, чаще всего это умывание, разговор, еда, чистка зубов, движение воздуха, простое прикосновение.

Типичное болевое поведение: Больные, стараясь переждать приступ, замирают в той позе, в которой застал их болевой пароксизм. Иногда растирают зону боли или совершают чмокающие движения. В период приступа больные отвечают на вопросы односложно, едва приоткрывая рот. На высоте пароксизма могут быть подергивания лицевой мускулатуры (tic douloureux)

Гемифациальный спазм (лицевой гемиспазм, болезнь Бриссо) – проявляющийся непроизвольными сокращениями мышц половины лица, вызванный компрессией корешка лицевого нерва в зоне его выхода из ствола головного мозга.

Причины возникновения невралгии тройничного нерва

• Эндоваскулярный конфликт- в подавляющем большинстве случаев

• Опухоли области мосто –мозжечкового угла

• Формирование туннельного синдрома ( в области поглазничного и нижнечелюстного каналов)

• Местные одонто- и риногенные воспалительные процессы

Морфологической основой развития невралгического синдрома является демиелинизация входной зоны корешка тройничного нерва в ствол головного мозга, сопровождающаяся определенными периферическими и центральными патофизиологическими механизмами, клинически манифестирующимися приступообразной лицевой болью.

Стандарт постановки диагноза - наличие 4 критериев.

1. Боли протекают в виде приступов, длящиеся от нескольких секунд до 2 минут в областях лица, соответствующих зонам иннервации тройничного нерва

2. По своему характеру боли внезапные, интенсивные, острые, похожие на «разряд тока», вызываются раздражением различных зон лица и полости рта при еде, разговоре, умывании лица, чистке зубов.

3. Приступы болей стереотипны для каждого пациента.

4. В межприступный период отсутствует неврологическая симптоматика.

5. Прием карбамазепина вызывает ослабление болей в дебюте заболевания.

Основным критерием для постановки диагноза симптоматической НТН является наличие органического поражения (опухоль, мальформация, эпидермоидная киста, рассеяный склероз), верифицированного по данным МРТ и при оперативном вмешательстве в области задней черепной ямки.

Наиболее эффективным подходом к дифференциальному диагнозу между классической и симптоматической невралгией тройничного нерва, является исследование рефлексов тройничного нерва - стволовых вызванных потенциалов. Клинический симптомокомплекс односторонней гиперактивной дисфункции лицевого нерва выражен непроизвольными сокращениями мышц половины лица. Частота приступов и их выраженность крайне вариабельны, но, как правило, стереотипны для конкретного пациента.

Инструментальная диагностика :Во всех случаях подтверждение наличие нейроваскулярного конфликта осуществляется магнитно-резонансной томография с Т2 взвешенными изображениями. МРТ в режимах FIESTA.При симптоматической невралгии тройничного нерва В зависимости от вида и локализации васкулярного конфликта проведение МРТ преследует различные цели. При этом в первую очередь в случаях симптоматической невралгии магнитно-резонансная томография необходима для исключения или подтверждения локализации и вида объемного образования, как одной из возможных причин невралгии. Так, у 15% пациентов с классической невралгией тройничного нерва, МРТ выявляет причину, отличную от нейроваскулярного конфликта

Лечение:

Современные методы нейрохирургического лечения невралгии тройничного нерва при доказанном

эндоваскулярном конфликте

• терморизотомию (чрезкожная высокочастотная селективная ризотомия)

• Микроваскулярная декомпрессия ( операция по Жаннетту)

• Гамма-нож

Васкулярная декомпрессия. Единственная патогенетически обоснованая, поэтому является методом выбора хирургического лечения при всех видах васкулярных компрессий черепных нервов. Показанием к хирургической васкулярной декомпрессии является факт установления диагноза идиопатической невралгии тройничного нерва, гемифациального спазма или языкоглоточной невралгии.

Противопоказанием к хирургической васкулярной декомпресии являются:

- наличие тяжелой сопутствующей патологии, делающей невозможным проведение нейрохирургической операции;

- отказ пациента от хирургического вмешательства;

60) Хронические нарушения мозгового кровоснабжения. Этиология, клиника. Диагноз и дифференциальный диагноз, лечение.

Хроническая недостаточность мозгового кровообращения(дисциркуляторная энцефалопатия) — медленно прогрессирующая дисфункция мозга, возникшая вследствие диффузного и/или мелкоочагового повреждения мозговой ткани в условиях длительно существующей недостаточности церебрального кровоснабжения.

Обычно возникает на фоне атеросклероза, артериальной гипертензии и их сочетания.

Причины хронической недостаточности мозгового кровообращения

Основные:

• атеросклероз;

• артериальная гипертензия.

Дополнительные:

• болезни сердца с признаками хронической недостаточности кровообращения;

• нарушения сердечного ритма;

• аномалии сосудов, наследственные ангиопатии;

• венозная патология;

• компрессия сосудов;

• артериальная гипотензия;

• церебральный амилоидоз ( часто у пожилых)

• сахарный диабет;

• васкулиты;

• заболевания крови.

Как правило, клинически выявляемая энцефалопатия бывает смешанной этиологии. При наличии основных факторов развития хронической недостаточности мозгового кровообращения всё остальное и можно трактовать как дополнительные причины. Выделение дополнительных факторов, значительно отягощающих течение хронической ишемии головного мозга, необходимо для разработки правильной концепции этиопатогенетического и симптоматического лечения.

Патогенез:

Ведущим патогенетическим механизмом является несоответствие между потребностью вещества головного мозга в кислороде и глюкозе и их доставкой кровотоком. При медленном прогрессировании дисфункции мозга, развивающейся у больных с хронической недостаточностью мозгового кровообращения, патологические процессы разворачиваются прежде всего на уровне мелких мозговых артерий-церебральная микроангиопатия. Распространённое поражение мелких артерий вызывает диффузное двустороннее ишемическое поражение, в основном белого вещества, и множественные лакунарные инфаркты в глубинных отделах мозга. Это приводит к нарушению нормальной работы мозга и развитию неспецифических клинических проявлений — энцефалопатии.

Клинические проявления.

Основными клиническими проявлениями хронической недостаточности мозгового кровообращения бывают нарушения в эмоциональной сфере, полиморфные двигательные расстройства, ухудшение памяти и способности к обучению, постепенно приводящие к дезадаптации больных. Отмечаются нарушения сна, повышенная утомляемость. Указанные расстройства возникают, как правило, после физического или эмоционального перенапряжения, под влиянием неблагоприятных метеорологических факторов.

Клинические особенности хронической ишемии мозга — прогрессирующее течение, стадийность, синдромальность.

Следует отметить обратную зависимость между наличием жалоб, особенно отражающих способность к познавательной деятельности и степенью выраженности хронической недостаточности мозгового кровообращения: чем больше страдают когнитивные функции, тем меньше жалоб. Таким образом, субъективные проявления в виде жалоб не могут отражать ни тяжесть, ни характер процесса.

Стадии дисциркуляторной энцефалопатии

Дисциркуляторную энцефалопатию принято делить на 3 стадии.

• При I стадии вышеуказанные жалобы сочетаются с диффузной микроочаговой неврологической симптоматикой в виде анизорефлексии, недостаточности конвергенции, негрубых рефлексов орального автоматизма. Возможны лёгкие изменения походки (уменьшение длины шага, замедленность ходьбы), снижение устойчивости и неуверенность при выполнении координаторных проб. Нередко отмечают эмоционально-личностные нарушения.

В этой стадии возникают лёгкие когнитивные расстройства нейродинамического типа: замедление и инертность интеллектуальной деятельности, истощаемость, колебание внимания, уменьшение объёма оперативной памяти. Жизнедеятельность пациентов не ограничена.

• II стадия характеризуется нарастанием неврологической симптоматики с формированием негрубо выраженного, но доминирующего синдрома. Выявляют отдельные экстрапирамидные нарушения, неполный псевдобульбарный синдром, атаксию, дисфункцию ЧН по центральному типу (прозо- и глоссопарез). Жалобы становятся менее выраженными и не такими значимыми для больного. Усугубляются эмоциональные расстройства. Когнитивная дисфункция нарастает до степени умеренной, нейродинамические нарушения дополняются дизрегуляторными (лобно-подкорковый синдром). Ухудшается способность планировать и контролировать свои действия. Нарушается выполнение заданий, не ограниченных рамками времени, но сохраняется способность к компенсации (подсказки).В этой стадии могут появляться признаки снижения профессиональной и социальной адаптации.

• III стадия проявляется наличием нескольких неврологических синдромов. Развиваются грубые нарушения ходьбы и равновесия с частыми падениями, выраженные мозжечковые расстройства, паркинсонический синдром, недержание мочи. Снижается критика к своему состоянию, вследствие чего уменьшается количество жалоб. Могут появляться выраженные личностные и поведенческие расстройства в виде расторможенности, эксплозивности, психотических расстройств, апатико-абулического синдрома. К нейродинамическому и дизрегуляторному когнитивным синдромам присоединяются операциональные нарушения (дефекты памяти, речи, праксиса, мышления, зрительно-пространственной функции). Когнитивные расстройства часто достигают уровня деменции, когда дезадаптация проявляется не только в социальной и профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. Больные нетрудоспособны.

Диагностика.

Анамнез

прогрессирование когнитивных расстройств, эмоционально-личностных изменений, очаговой неврологической симптоматики с постепенным формированием развёрнутых синдромов.

важно отметить наличие ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, стенокардии, атеросклероза периферических артерий конечностей, артериальной гипертензии с поражением органов-мишеней (сердца, почек, мозга, сетчатки), изменений клапанного аппарата сердечных камер

Для диагностики ХНМК необходимо определить основной патологический процесс, поражающий сердечно-сосудистую систему (атеросклероз, артериальная гипертензия и др.). В связи с этим представляют ценность исследование липидного спектра, уровня глюкозы в крови, ее свертывающих и реологических свойств. Важную информацию о состоянии миокарда, аорты и крупных сосудов даёт эхокардиография. Используют электроэнцефалографию, компьютерную или магнитно-резонансную томографию головного мозга, психологические исследования.

Дифференциальная диагностика

Вышеотмеченные жалобы, , могут также возникать при онкологических процессах, разнообразных соматических заболеваниях, быть отражением продромального периода или астенического «хвоста» инфекционных болезней, входить в симптомокомплекс пограничных психических расстройств (неврозы, психопатии) или эндогенных психических процессов (шизофрении, депрессии).

Дисциркуляторную энцефалопатию чаще всего приходится дифференцировать от дисметаболических, в том числе и дегенеративных процессов.

Дисметаболическая энцефалопатия, обусловленная расстройствами метаболизма мозга, может быть как первичной, возникающей в результате врождённого или приобретённого дефекта обмена в нейронах (лейкодистрофия), так и вторичной, когда расстройства метаболизма мозга развиваются на фоне экстрацеребрального процесса (печёночная, почечная, респираторная, диабетическая)

Болезнь Альцгеймера:нередко дисциркуляторная энцефалопатия инициирует субклинически протекающую болезнь Альцгеймера. Более чем в 20% случаев деменция у пожилых людей бывает смешанного типа (сосудисто-дегенеративного).

с опухоли головного мозга (первичная или метастатическая), нормотензивная гидроцефалия, проявляющаяся атаксией, когнитивные расстройства, нарушение контроля над тазовыми функциями, идиопатическая дисбазия с нарушением программного обеспечения ходьбы и устойчивости.

Консервативное лечение.

Устранение факторов риска: коррекция АД, рациональное питание, дозированные физические нагрузки, правильный режим труда и отдыха, ограничение психоэмоциональных нагрузок.

Медикаментозная коррекция липидного обмена (статины) и АД (диуретики, блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы АПФ

ангиопротекторов (продектин, доксиум),

Антиагрегантная терапия:В настоящее время наиболее хорошо изучена и доказана эффективность ацетилсалициловой кислоты- 75-100 мг (1 мг/кг) ежедневно. При необходимости к лечению добавляют другие антиагреганты (дипиридамол, клопидогрел, тиклопидин). Назначение препаратов этой группы оказывает и профилактическое действие: уменьшает риск развития инфаркта миокарда, ишемического инсульта, тромбоза периферических сосудов на 20-25%.

Применение препаратов комбинированного действия, сбалансированное сочетание лекарственных веществ в которых исключает возможность несовместимости лекарственных средств.

• гинкго билоба листьев экстракт (по 40-80 мг 3 раза в день);

• винпоцетин (по 5-10 мг 3 раза в день);

• пирацетам + циннаризин (400 мг пирацетама и 25 мг циннаризина по 1-2 таблетки 3 раза в сутки);

• винпоцетин + пирацетам (по 5 мг винпоцетина и по 400 мг пирацетама, по одной капсуле 3 раза в день)

7..При психоэмоциональных расстройствах применяют седативные препараты, транквилизаторы, антидепрессанты..

Указанные препараты назначают курсами по 2-3 мес 2 раза в год, чередуя их для осуществления индивидуального подбора.

Эффективность большинства препаратов, влияющих на кровоток и метаболизм мозга, проявляется у пациентов с ранними, то есть с I и II стадиями дисциркуля-торной энцефалопатии.

Хирургическое лечение

. Реконструктивные операции чаще проводят на внутренних сонных артериях. Это каротидная эндартерэктомия, стентирование сонных артерий. Показанием к их проведению считают наличие гемодинамически значимого стеноза (перекрытие более 70% диаметра сосуда) или рыхлой атеросклеротической бляшки, от которой могут оторваться микротромбы, вызывая тромбоэмболию мелких сосудов мозга.

Варианты операций:

-Наиболее распространенным видом операции является эндартерэктомия - иссечение атеросклеротической бляшки вместе с пораженной интимой.В месте вскрытия артерии на ее стенку накладывают шов. При обширном дефекте стенки, а также при обширном поражении стенки артерии или опасности послеоперационного стеноза используют заплату из стенки поверхностной вены ноги. При полной окклюзии артерии ее пораженный участок резецируют и замещают венозным трансплантатом или специальным протезом.

-Помимо открытых операций, для устранения стеноза применяют эндовазальную дилатацию пораженной артерии при помощи специальных баллон-катетеров и введение в суженный участок артерии внутренних протезов - стентов.. -При признаках недостаточности мозгового кровообращения вследствие пережатия артерии во время операции используется обходное шунтирование

61) Ишемический инсульт. Патогенетические варианты, клиника, диагностика.

Ишемический инсульт – клинический синдром, обусловленный острой фокальной церебральной ишемией, приводящей к инфаркту (зона ишемического некроза) головного мозга

Вазотопическая локализация инфаркта мозга связана с определенной сосудистой системой (или определенным бассейном артериального кровоснабжения).