- •Спинной мозг:

- •План обследования пирамидной системы

- •Обследование больного с поражением пирамидной системы

- •Критерии балльной оценки силы мышц

- •10) Патологические рефлексы:

- •Отсутствие или слабая выраженность атрофий

- •Акинетико-ригидный синдром

- •Синдром мозжечковой атаксии.

- •У мозжечка есть афферентные и эфферентные пути.

- •Афферентных путей мозжечка 2:

- •Эфферентные пути:

- •2 Наиболее крупных тракта:

- •Виды рецепторов:

- •Виды чувствительности

- •Болевая и температурная чувствительность

- •Глубокая и тактильная чувствительность

- •Обследование

- •I. Исследование простых видов чувствительности

- •II. Исследование сложных видов чувствительности

- •Виды чувствительности

- •Виды чувствительных расстройств (симптомы)

- •Симптомы раздражения

- •Симптомы выпадения

- •Симптомы измененной чувствительности (извращения)

- •По характеру:

- •По локализации:

- •По времени:

- •Типы чувствительных расстройств (синдромы)

- •Периферические (поражение пнс)

- •Спинальные (поражение см)

- •Церебральные (поражение гм)

- •Симптомокомплексы чувствительных расстройств, возникающих при поражении различных отделов чувствительных путей

- •Полный поперечный перерыв спинного мозга

- •Поражение половины поперечника спинного мозга (синдром Броун – Секара) (травмы, рассеянный склероз, поперечный миелит, опухоли)

- •Поражение заднего рога и передней спайки спинного мозга (сегментарный тип)

- •I пара чмн: обонятельный нерв (n. Olfactorius)

- •II пара чмн: зрительный нерв (n. Opticus)

- •III пара – глазодвигательный нерв (n. Oculomotorius)

- •IV пара – блоковый нерв (n. Trochlearis)

- •VI пара – отводящий нерв (n. Abducens)

- •Содружественное движение глазных яблок

- •Ширина глазной щели, наличие/отсутствие западения глазных яблок

- •V пара – тройничный нерв (n. Trigeminus)

- •Зоны Зельдера

- •1. Двигательная порция лицевого нерва.

- •2. Чувствительная порция лицевого нерва

- •2. Вегетативная часть

- •2. Вегетативная порция

- •3. Чувствительная порция

- •Улитковая часть (pars cochlearis)

- •Преддверная часть (pars vestibularis)

- •XI пара – добавочный нерв (n. Accessorius)

- •XII пара – подъязычный нерв (n. Hypoglossus)- двигательный.

- •Иннервация прямой кишки

- •Введение

- •2) Экспрессивная письменная (письмо)

- •3) Импрессивная устная (понимание)

- •4) Импрессивная письменная (чтение)

- •Праксис

- •Зрительная агнозия

- •Слуховая агнозия

- •Агнозия кожной и глубокой чувствительности (соматосенсорная)

- •Введение

- •Синдром «трех геми... »

- •Синдром Гаспарини

- •Синдром Джексона

- •Кортико-спинальный тракт

- •Пути поверхностной и глубокой чувствительности

- •Этиология плечевых плекситов

- •Поражение верхнего ствола плечевого сплетения – паралич Дюшена-Эрба

- •Поражение нижнего первичного пучка плечевого сплетения – паралич Дежерин-Клюмпке

- •Главное

- •Нормальный состав ликвора:

- •Суть диагностики

- •Показания к проведению

- •Принцип проведения

- •2) Нарушению его кровоснабжения и оксигенации и ухудшает прогноз заболевания. Этиопатогенетические факторы:

- •Патофизиологические механизмы:

- •Клиническая картина:

- •Анатомия ликворопроводящей системы

- •Лечение:

- •Система позвоночной артерии:

- •Ветви оа:

- •!!! Система сосудистых анастомозов

- •Синкопальные (обморочные) состояния

- •Панические атаки

- •Парциальные (фокальные, локальные) припадки

- •Неклассифицированные эпилептические припадки Формы судорожных припадков

- •Дифференциальная диагностика

- •Коматозное состояние

- •Классификация.

- •При обследовании больного

- •Анамнез

- •Инструментальные и лабораторные исследования

- •Патогенетические варианты

- •Диагностика

- •Острейший период

- •Острый период

- •Восстановительный период

- •Этиология

- •Патогенез

- •Клиника

- •Диагностика

- •Первичная профилактика

- •Вторичная профилактика инсульта

- •Этиология

- •Клиника

- •Диагностика

- •Лечение

- •1. Ингибиторы апф

- •2. Бета-адреноблокаторы

- •3. Агонисты центральных альфа-адренорецепторов

- •4. Вазодилататоры

- •Вторичный гнойный менингит

- •Пневмококковый менингит

- •Менингит, вызываемый гемолитической палочкой Пфейффера-Афанасьева.

- •Стафилококковый и стрептококковый менингит

- •Стафилококковый менингит

- •Неотложная помощь

- •Лечение

- •Клиническая картина.

- •Лечение

- •Острый̆ лимфоцитарный хориоменингит

- •Острый серозный менингит, вызываемый энтеровирусами Коксаки и echo.

- •Менингит при эпидемическом паротите

- •Специфическая терапия вирусных нейроинфекций

- •Клещевой энцефалит

- •Лабораторная диагностика, методы диагностики

- •Лечение

- •Японский энцефалит (энцефалит в)

- •Патогенез.

- •Методы диагностики

- •Лечение Герпетического энцефалита (гэ)

- •Эпидемический энцефалит Экономо (летаргический энцефалит а)

- •Лечение

- •Консервативное лечение:

- •Основные принципы лечения рс:

- •Этиология:

- •Клиническая картина:

- •Диагностика.

- •4 Основных клинических варианта:

- •Клинические проявления:

- •Диагностика.

- •Лечение.

- •Этиология и патогенез

- •Клиническая картина:

- •Диагностика

- •Лечение

- •Клиническая картина.

- •Диагностика.

- •Лечение.

- •Классификация мышечных дистрофий Becker (1972 г.)

- •Классификация j.Walton, d. Gardner, Medwin (1974):

- •2.Вторичные прогрессирующие мышечные дистрофии (амиотрофии):

- •3.Смешанные формы:

- •Мышечная дистрофия Дюшенна.

- •Прогрессирующая мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса

- •Юношеская миопатия Эрба-Рота:

- •Лице-лопаточно-плечевая форма Ландузи-Дежерина.

- •Диагностика:

- •Лечение:

- •Лечение:

- •Диагностика:

- •Лечение:

- •Диагностика:

- •Лечение:

- •Диагностика:

- •Диагностика:

- •Лечение:

- •Диагностика

- •Дислокационный синдром.

- •1.) Боковое смещение мозга под большой серповидный отросток (вклинение поясной извилины).

- •2.) Височно-тенториальное вклинение.

- •3.) Вклинение миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие .

- •4.) Наружная дислокация мозга.

- •Внемозговые опухоли

- •Диагностика.

- •Лечение.

- •Внутримозговые опухоли

- •Диагностика:

- •Внутрижелудочковые опухоли

- •1) Нарушение структуры хромосом

- •2) Аномалии числа хромосом (анеуплоидии)

- •1. Генеалогический метод

- •2. Популяционно-статистический метод.

- •3. Близнецовый метод

- •4. Биохимический метод

- •5. Цитогенетический метод

- •6. Исследование молекулярной структуры днк

- •1) Нарушение структуры хромосом

- •2) Аномалии числа хромосом (анеуплоидии)

Этиология плечевых плекситов

Наиболее частыми причинами поражений плечевого сплетения (плексопатий) являются: - травма, ранения, сдавления сплетения головкой вывихнутого плеча;

- осложнения при вправлении вывиха плеча; падение на руки; наличие шейного ребра;

- родовая травма и др.

Поражение всего плечевого сплетения сопровождается вялым атрофическим параличом и анестезией всех видов на верхней конечности . Исчезают бицепс- , трицепс- и карпо радиальные рефлексы. Парализуются и лопаточные мышцы , наблюдается синдром Бернара-Горнера

Поражение верхнего ствола плечевого сплетения – паралич Дюшена-Эрба

Клинические проявления

Изолированное повреждение верхнего первичного ствола сплетения (возникает при поражении корешков надключичной части плечевого сплетения (С5-С6); соответственно поражению подмышечного и частично лучевого нервов) приводит к параличу и атрофии проксимальных мышц руки – дельтовидной, двуглавой, внутренней плечевой, плечелучевой и короткого супинатора. Вследствие этого :

затрудняются или становятся невозможными поднятие плеча до горизонтального уровня и его отведение,

сгибание руки в локтевом суставе, супинация;

снижается или исчезает биципитальный рефлекс;

боли диффузные, нередко с симпаталгическим оттенком преимущественно в верхней трети плеча

по наружному краю плеча и предплечья – полоса гипестезии или анестезии

Функция кисти и пальцев сохраняется.

Поражение нижнего первичного пучка плечевого сплетения – паралич Дежерин-Клюмпке

Этиология

Возникает при поражении корешков подключичной части плечевого сплетении (С8-Т2); поражаются локтевой, кожные внутренние нервы плеча, предплечья, частично срединный нервы. Страдают дистальные отделы верхней конечности.

Клинические проявления

При поражении нижнего первичного ствола сплетения возникает:

паралич и парез мышц кисти и предплечья;

рука пронирована и приведена к туловищу,

предплечье и кисть не двигаются, кисть свисает;

мелкие мышцы кисти (межкостные, червеобразные, гипотенара, сгибатели кисти и пальцев) атрофируются;

движения кисти и пальцев нарушаются; ослабевает карпорадиальный рефлекс;

боль и нарушение чувствительности определяется по внутренней поверхности плеча, предплечья, тыльной половине кисти и ладонной поверхности 4 и 5 пальцев.

Движения плеча сохранены в полном объеме.

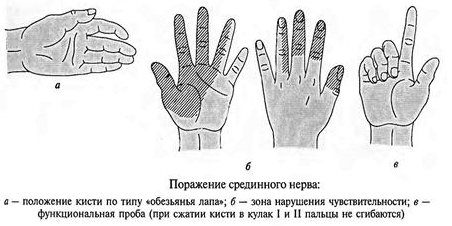

38) Клиника поражения срединного нерва.

Срединный нерв (n. medianus). Образуется ветвями медиального и латерального стволов

плечевого сплетения (волокна корешков C5-C8 , Th1 ) . Двигательная порция

нерва снабжает следующие мышцы: лучевой сгибатель кисти, длинную ладонную,

квадратный пронатор , 1 , 2 и 3 червеоразные, глубокий и поверхностный сгибатель

пальцев, длинный сгибатель 1 пальца, 2 и 3 межкостные, противопоставляющую

и короткую отводящую 1 палец руки.

Этиология

Наиболее частыми причинами поражений срединного нерва являются: травмы верхних конечностей, повреждения при внутривенных инъекциях в локтевую вену, резаные раны выше лучезапястного сустава на ладонной поверхности, профессиональные перенапряжения кисти (синдром запястного канала) у гладильщиц, столяров и т.д.

Клинические проявления

Боли в I, II, III пальцах, обычно выраженные и носящие каузалгический характер,

болезненность на внутренней поверхности предплечья.

Страдает пронация, ослабляется ладонное сгибание кисти, нарушаются сгибание I, II и III пальцев и разгибание срединных фаланг II и III пальцев.

Атрофия мышц в области возвышения I пальца, в результате чего он устанавливается в одной плоскости со II пальцем; это приводит к развитию формы кисти,

напоминающей «обезьянью лапу».

Поверхностная чувствительность нарушается в области радиальной части ладони и на ладонной поверхности I, II, III пальцев и половины IV пальца.

Основные тесты для выявления двигательных расстройств:

1) при сжимании кисти в кулак I, II и отчасти III пальцы не сгибаются, «рука акушера»;

2) при прижатии кисти ладонью к столу царапающие движения II пальцем не удаются;

3) больной не может вращать I палец вокруг другого (симптом мельницы) при скрещенных остальных пальцах;

4) нарушено противопоставление I и V пальцев.

Синдром запястного канала. К числу наиболее часто встречающихся туннельных невропатий относится синдром сдавления срединного нерва в запястном канале. Он чаще развивается у лиц, деятельность которых требует повторных сгибательных и разгибательных движений в кисти или длительного ее сгибания (машинопись, игра на пианино или виолончели, работа с отбойным молотком и др.). Этот симптомокомплекс может развиваться при ревматоидном артрите, гипотиреозе, амилоидозе и других заболеваниях. Чаще болеют женщины вследствие природной узости канала.

Клинические проявления.

Появляются онемение и парестезии I, II, III пальцев кисти. Вначале онемение носит преходящий характер, а в дальнейшем становится постоянным.

Часто отмечаются ночные боли, распространяющиеся с кисти на предплечье, иногда до локтевого сустава.

При поднятии руки вверх боли и онемение усиливаются.

При перкуссии срединного нерва в зоне запястного канала возникает парестезия в кисти (положительный симптом Тинеля).

Сгибание кисти в течение 2 мин (признак Фалена) усиливает симптоматику.

Отмечаются умеренное снижение болевой и температурной чувствительности в первых трех пальцах кисти, слабость мышцы, противопоставляющей первый палец, иногда ее атрофия.

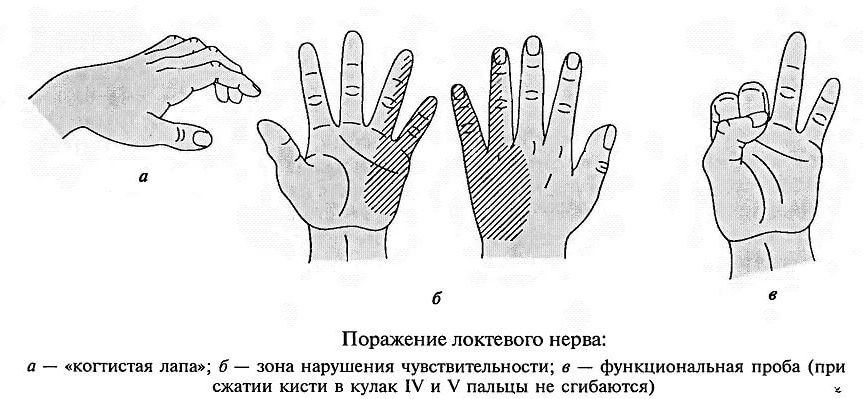

39) Клиника поражения локтевого нерва.

Локтевой нерв (n. ulnaris) начинается от медиального (нижнего) ствола плечевогосплетения (корешки C7, С8 . Th1). На уровне медиального надмыщелка плеча нерв проходит под кожей, и здесь его можно прощупать. Двигательные волокна локтевого нерва снабжают следующие

мышцы : локтевой сгибатель кисти, глубокий сгибатель IV, V пальцев, короткую ладонную, все межкостные, 3 и 4 червеобразные, приводящую 1 палец кисти и глубокую головку короткого сгибателя 1 пальца.

Этиология

Чаще всего это компрессия нерва в области локтевого сустава, возникающая у лиц, которые работают с опорой локтями о станок, верстак, письменный стол и даже при длительном сидении с положением рук на подлокотниках кресел. Компрессия локтевого нерва на уровне локтевого сустава может локализоваться в локтевой борозде позади медиального надмыщелка или у места выхода нерва, где он сдавливается фиброзной аркой, натянутой между головками локтевого сгибателя запястья (синдром локтевого нерва).

Клинические проявления

Появляются онемение и парестезии в области IV и V пальцев, а также по локтевому краю кисти до уровня запястья.

По мере развития болезни наступает снижение силы в приводящих и отводящих мышцах пальцев. Кисть при этом напоминает «когтистую лапу».

Вследствие сохранности функции лучевого нерва основные фаланги пальцев оказываются резко разогнутыми.

В связи с сохранностью функции срединного нерва средние фаланги согнуты, V палец обычно отведен.

Отмечается гипестезия или анестезия в области ульнарной половины IV и всего V пальца с ладонной стороны, а также V, IV и половины III пальца на тыле кисти.

Атрофируются мелкие мышцы кисти – межкостные, червеобразные, возвышений мизинца и I пальца.

Для постановки диагноза прибегают к специальным приемам:

1) при сжатии кисти в кулак V, IV и отчасти III пальцы сгибаются неполностью;

2) при плотно прилегающей к столу кисти «царапание» мизинцем по столу невозможно;

3) в этом же положении кисти невозможны разведение и приведение пальцев, особенно IV и V;

40) Клиника поражения лучевого нерва.

Этиология

Часто нерв поражается во время сна, когда больной спит, положив руку под голову или под туловище, при очень глубоком сне, связанном часто с опьянением или в редких случаях с большой усталостью («сонный» паралич). Возможны сдавление нерва костылем («костыльный» паралич), при переломах плечевой кости, сдавлении жгутом, неправильно произведенной инъекции в наружную поверхность плеча, особенно при аномальных расположениях нерва. Реже причиной являются инфекция (сыпной тиф, грипп, пневмония и др.) и интоксикация (отравление свинцом, алкоголем).

Самый частый вариант сдавления – на границе средней и нижней трети плеча у места прободения нервом латеральной межмышечной перегородки.

Клинические проявления

Клиническая картина зависит от уровня поражения лучевого нерва.

При поражении в подмышечной ямке и верхней трети плеча возникает паралич иннервируемых им мышц: при поднимании руки вперед - кисть свисает («висячая» кисть); I палец приведен ко II пальцу; невозможны разгибание предплечья и кисти, отведение 1 пальца, наложение II пальца на соседние, супинация предплечья при разогнутой руке: ослаблено сгибание в локтевом суставе; утрачивается локтевой разгибательный рефлекс и снижается карпорадиальный; расстройство чувствительности I, II и частично III пальцев, исключая концевые фаланги, выражено нерезко, чаще в виде парестезии ползание мурашек, онемение).

При поражении лучевого нерва в средней трети плеча сохраняются разгибание предплечья, локтевой разгибательный рефлекс; отсутствует расстройство чувствительности на плече при обнаружении остальных описанных выше симптомов.

При поражении нерва в нижней трети плеча и в верхней трети предплечья может сохраняться чувствительность на задней поверхности предплечья, выпадает функция разгибателей кисти и пальцев и нарушается чувствительность на тыле кисти.

Диагностические тесты позволяют обнаружить повреждение лучевого нерва:

1) в положении стоя с опущенными руками невозможны супинация кисти и отведение I пальца;

2) невозможно одновременное прикосновение к плоскости тылом кисти и пальцами;

3) если кисть лежит на столе ладонью вниз, то не удается положить III палец на соседние пальцы;

4) при разведении пальцев (кисти прижаты друг к другу ладонными поверхностями) пальцы пораженной кисти не отводятся, а сгибаются и скользят по ладони здоровой кисти.

41) Клиника поражения седалищного нерва.

Этиология

Наиболее частыми причинами поражений являются: инфекция или интоксикации; болезни органов малого таза; перелом позвоночника и тазовых костей.

Клинические проявления

Характерны боли в области ягодицы, задней поверхности бедра, латеральной поверхности голени и тыла стопы, болезненность седалищного нерва при пальпации (посередине между большим вертелом и седалищным бугром) и напряженность; симптом Лесага; снижение или отсутствие ахиллового рефлекса; дряблость ягодичной и трехглавой мышцы голени; расстройства чувствительности в латеральной области голени и на тыле стопы; поясничный сколиоз; при тяжелом поражении седалищного нерва – выраженные парезы и параличи мышц голени; поражаются либо разгибатели стопы и пальцев (больные не могут стоять на пятках, стопа свисает – "конская" стопа) либо сгибатели стопы и пальцев (невозможно сгибание стопы и пальцев, стояние на носках – "пяточная" стопа); у некоторых поражаются все мышцы голени (больные не могут стоять ни на носках, ни на пятках – "болтающаяся" стопа); атрофируются мышцы голени; трофические расстройства (гипертрихоз, атрофия кожи или гиперкератоз, трофические язвы на подошвенной поверхности первого пальца и пятки).

42) Клиника поражения бедренного нерва.

Этиология

Наиболее частыми причинами поражений являются: сдавление в области паховой связки при грыжах; новообразования, воспалительные процессы в полости таза.

Клинические проявления

Боли в области передней поверхности бедра и голени; бедренный нерв болезненный при давлении или натяжении, положительные симптомы Мацкевича (боль по передней поверхности бедра или в паховой складке при сгибании ноги в коленном суставе у лежащего на животе больного), Вассермана (боль по передней поверхности бедра при разгибании вытянутой ноги больного, лежащего на животе); парез или паралич четырехглавой, подвздошно-поясничной и портняжной мышц – ограничено или невозможно сгибание бедра в тазобедренном суставе, разгибание голени и вращение бедра кнаружи; коленный рефлекс снижен или отсутствует; на передней поверхности бедра и голени расстраивается чувствительность; атрофия пораженных мышц.

43) Менингеальный синдром.

Менингеальный синдром возникает вследствие раздражения мозговых оболочек, характеризуется наличием менингеальных симптомов в сочетании с изменениями давления, клеточного и химического состава спинномозговой жидкости (СМЖ).

Классификация:

В основе менингеального синдрома лежат причины различного характера. Необходимо разделять менингит и менингизм. Менингит – воспалительное поражение оболочек головного и спинного мозга, состояние, характеризующееся сочетанием менингеальных симптомов и воспалительных изменений СМЖ. Менингизм – наличие менингеальных симптомов при отсутствии признаков воспаления в СМЖ, при ее нормальном клеточном и биохимическом составе.

Менингит – воспалительное поражение мозговых оболочек

Менингизм:

вызванный раздражением мозговых оболочек и изменениями давления СМЖ:

субарахноидальное кровоизлияние

острая гипертоническая энцефалопатия

окклюзионный синдром при объемных процессах в полости черепа (опухоль, паренхиматозная или подоболочечная гематома, абсцесс и др.)

карциноматоз (саркоидоз, меланоматоз) мозговых оболочек

синдром псевдоопухоли

радиационная энцефалопатия

токсический:

экзогенные интоксикации (алкогольная, гипергидратация)

эндогенные интоксикации (гипопаратиреоз, злокачественные новообразования)

при инфекционных заболеваниях, не сопровождающихся поражением мозговых оболочек (грипп, сальмонеллез и др.)

псевдоменингальный синдром.

Клиническая картина:

Типичные объективные признаки раздражения мозговых оболочек – симптомы Брудзинского, Кернига, ригидность шейных мышц, выявляемые у больного вне зависимости от вызвавшей их причины.

Ригидность мышц шеи выявляют у пациента, лежащего на спине. При пассивном сгибании головы отмечают выраженное напряжение мускулатуры шеи, затылочных мышц, препятствующее приведению подбородка к груди. Ложная ригидность может быть у пациентов со спондилоартрозом, спондилезом шейного отдела позвоночника, при конституциональных особенностях костного скелета. Ригидность мышц шеи также может отсутствовать у детей в возрасте младше 6 мес. С особой аккуратностью нужно исследовать ригидность мышц шеи у больных с острой краниоцервикальной травмой.

Измеряется с помощью сантиметровой ленты или поперечных пальцев, условно принимаемых за 1 см.

Симптом Кернига- невозможность полностью разогнуть в коленном суставе ногу, согнутую в тазобедренном и коленном суставе под углом 90 градусов. У больного с острым поражением мозга симптом Кернига может быть менее выраженным на стороне пареза. Отличительная черта симптома - возникновение выраженной мышечной ригидности (мышечной контрактуры), не позволяющей полностью осуществить разгибание.

Положительным считается, если угол сгибания от 90 до 160 градусов, т.к. неполное разгибание может считаться вариантом нормы.

Симптомы Брудзинского:

верхний – при оценке ригидности мышц шеи возможно непроизвольное подтягивание ног, их сгибание в коленных и тазобедренных суставах.

нижний – при исследовании симптома Кернига наблюдают сгибание в коленном суставе противоположной ноги.

средний – сгибание ног в коленных суставах и их подтягивание к туловищу при надавливании на область симфиза лонных костей.

Менингеальные симптомы сочетаются с интенсивной головной болью, фото- и фонофобией, тошнотой, повторной рвотой, кожной гиперестезией.

По мере прогрессирования заболевания, как правило, возникает клиническая картина развернутого менингиального синдрома. Появляется угнетение сознания – от оглушенности, сонливости до глубокого сопора и комы. При поражении мозгового вещества развивается очаговый неврологический дефицит.

У подавляющего большинства больных менингитом выявляют воспалительные и токсические проявления заболевания: лихорадку, гипергидроз, изменения лейкоцитарной формулы крови.

Острое развитие менингеального синдрома на фоне физической активности или эмоциональной нагрузки, в период активного бодрствования, сопровождающееся внезапной интенсивной болью (может возникать по типу удара, ощущения разлитого по затылку или спине кипятка), может свидетельствовать о спонтанном субарахноидальном кровоизлиянии.

Развитие менингеального синдрома на фоне резкого повышения артериального давления в сочетании со спутанностью либо угнетением сознания или психомоторном возбуждении возникает при острой гипертонической энцефалопатии.

Указания на недавнюю травму головы, шеи, следы травмы на голове в сочетании с менингеальными симптомами, угнетением сознания с высокой вероятностью свидетельствуют о травматическом субарахноидальном кровоизлиянии.

Менингеальный синдром может возникать при объемных поражениях головного мозга и его оболочек (опухоли, подоболочечные кровоизлияния, абсцесс, паразиты). В этой ситуации возможно как непосредственное раздражение мозговых оболочек новообразованием, так и воздействие, обусловленное значительным повышением внутричерепного давления.

Диссеминация злокачественного новообразования на оболочках мозга (карциноматоз) может вызывать возникновение медленного нарастающего менингеального синдрома. Кроме того, у этих больных выявляют очаговую неврологическую симптоматику.

Инфекции, сопровождающиеся интоксикацией, также могут вызвать развитие менингеального синдрома (грипп, сальмонеллез и др.).

Псевдоопухоль – редкий синдром, характеризующийся нарастающей внутричерепной гипертензией, отеком диска зрительного нерва, глазодвигательными расстройствами.

Если нарушено выведение жидкости из организма (при надпочечниковой недостаточности, гипоосмолярности крови, гипонатриемии), возможно развитие гипергидратации- водной интоксикации. Умеренно выраженный менингеальный синдром сочетается с крампи, астеническими расстройствами, возможно, с асцитом, гидротораксом.

Псевдоменингеальный синдром возникает вследстве причин, затрудняющих или исключающих движение в шейном отделе позвоночника, коленных суставах, тем самым симулируя наличие менингеальных симптомов. Наиболее часто он обусловлен повышением мышечного тонуса (паркинсонизм), паратониями (противодержание при экстрапирамидных поражениях) или ортопедической патологией.

44) Люмбальная пункция. Техника. Показания, противопоказания.