- •Оглавление

- •Введение

- •Принципы построения акушерского диагноза

- •Овариально-менструальный цикл

- •Оплодотворение и развитие плодного яйца

- •Материнская и перинатальная заболеваемость и смертность. Диспансерные группы риска

- •Структура родильного дома

- •Физиологические изменения в организме женщины во время беременности

- •Методы обследования беременных и рожениц

- •Родовые пути

- •Плод как объект родов

- •Прелиминарный период. Клиника нормальных родов

- •Биомеханизм родов при головном предлежании плода

- •Механизм родов при переднем виде затылочного предлежания

- •Механизм родов при заднем виде затылочного предлежания (вставления)

- •Тазовое предлежание плода

- •Биомеханизм родов при тазовом предлежании

- •Послеродовый период

- •Многоплодная беременность

- •Невынашивание беременности. Плацентарная недостаточность. Переношенная беременность

- •Ранний токсикоз беременности

- •Преэклампсия

- •Кровотечения при беременности

- •Кровотечения второй половины беременности

- •Преждевременная отслойка нормально или низко расположенной плаценты.

- •Кровотечения в третьем периоде родов и раннем послеродовом периоде

- •Узкий таз

- •Беременность и роды при пороках сердца

- •3Адача № 2

- •Заболевания почек при беременности

- •Сахарный диабет во время беременности

- •Аномалии родовой деятельности

- •Родовой травматизм

- •Акушерские щипцы. Вакуум-экстрация плода.

- •3Адача № 1

- •Кесарево сечение в современном акушерстве

- •Плодоразрушающие операции

- •3Адача № 1

- •Послеродовые гнойно-септические заболевания

- •Заключение

- •Тестовые задания для самоконтроля

- •Ответы к тестовым заданиям

- •Список литературы

Послеродовые гнойно-септические заболевания

Послеродовые заболевания – болезни, наблюдаемые у женщин в послеродовом периоде (от момента выделения последа до конца 6–й недели), непосредственно связанные с беременностью и родами, и обусловленные инфекцией.

Частота послеродовых гнойно-септических осложнений колеблется от 6 до 24%. Инфекции состоят на четвертом месте в структуре материнской смертности.

Основными возбудителями послеродовых гнойно- септических заболеваний в настоящее время являются условно–патогенные микроорганизмы – аэробные и неспорообразующие анаэробные бактерии, встречающиеся, как правило, в различных ассоциациях. Возросла роль стрептококков группы В, а также хламидий, микоплазм, вирусов и других возбудителей инфекций, передающихся половым путем.

Факторы риска развития септических осложнений в акушерстве.

Инфекции, связанные с беременностью и с хирургическими процедурами при беременности: хориоамнионит, послеродовый эндометрит, инфекции послеоперационной раны.

Инфекции, не связанные с беременностью: инфекции нижних мочевыводящих путей, вирусный гепатит, пневмония.

Внутрибольничные инфекции: пневмония, катетер ассоциированная инфекция мочевыводящих путей.

Инфекционные заболевания при беременности: токсоплазмоз, ВИЧ – инфекция,

Послеродовой (лактационный) мастит.

Этиопатогенез. Основной возбудитель – патогенный золотистый стафилококк. Входные ворота - трещины сосков, затем лимфогенным путем возбудителя инфекции распространяется, вызывая развитие воспалительного процесса. Реже возбудитель инфекции проникает в железу через молочные протоки - лактогенный путь распространения инфекции. Инфицирование сосков обычно происходит при кормлении грудью. Особую роль в развитии мастита играет патологический лактостаз – нарушение оттока молока, в связи с массивным его образованием (как правило, на 2-3 сутки послеродового периода) или аномалией развития или сдавлением млечных протоков (мастопатия, кисты железы).

Классификация послеродового (лактационного) мастита:

1. Серозный

2. Инфильтративный

3. Гнойный: абсцедирующий, инфильтративно-абсцедирующий, флегмонозный и гангренозный.

В зависимости от локализации очага воспаления:

1.подкожный

2. субареолярный

3.интрамаммарный

4. ретромаммарный

5.тотальный (когда поражаются все отделы молочной железы).

Клиника мастита.

Заболевание начинается, как правило, остро.

1. Серозная форма. Температура тела повышается до 38,5-39°С, лихорадочное состояние сопровождается ознобом, отмечаются слабость, головные боли. В молочной железе появляются боли, кожа в области поражения гиперемирована, железа несколько увеличивается в объеме. Пальпаторно: в толще железы определяются уплотненные участки. Серозная форма мастита при недостаточном или безуспешном лечении в течение 1-3 дней переходит в инфильтративную.

2. Инфильтративная форма. Продолжается лихорадка, нарушается сон, аппетит. Более выражены изменения в молочной железе: гиперемия ограничивается одним из ее квадрантов, под измененным участком кожи пальпируется плотный малоподвижный инфильтрат, иногда отмечается увеличение регионарных подмышечных лимфатических узлов. Переход в гнойную стадию мастита наблюдается через 5-10 дней. Нередко отмечается более быстрая динамика процесса: нагноение происходит через 4-5 дней.

3. Гнойная форма. Стадия нагноения характеризуется более тяжелой клинической картиной: высокой температурой (39°С и выше), повторным ознобом, потерей аппетита, плохим сном, увеличением и болезненностью подмышечных лимфатических узлов. При абсцедировании отмечается умеренное увеличение инфильтрата, усиление болезненности, в дальнейшем инфильтрат быстро увеличивается, происходит его размягчение, появляется флюктуация; кожа гиперемирована, отечна. При образовании ретромаммарного мастита болезненность определяется глубоко, усиливается при смешении железы в сторону, молочная железа приобретает округлую форму и приподнимается.

Флегмонозный и гангренозный мастит встречаются редко, но при этом возможна генерализация инфекции с переходом в сепсис.

Наряду с типичным течением лактационного мастита в последние годы наблюдаются стертые и атипично протекающие формы заболевания, характеризующиеся относительно легкими клиническими симптомами при выраженных анатомических изменениях. Инфильтративный мастит может протекать с субфебрильной температурой, без озноба, что затрудняет диагностику и определяет недостаточность терапевтических мероприятий.

Тактика при лактационном мастите. При мастите грудное вскармливание прекращают. При тяжелом течении показано подавление лактации.

Показания для подавления лактации:

быстро прогрессирующий процесс – переход серозной стадии в инфильтративную в течение 1-3 дней, несмотря на активное комплексное лечение;

гнойный мастит с тенденцией к образованию новых очагов после хирургического вмешательства;

вялотекущий, резистентный к терапии гнойный мастит (после оперативного лечения);

флегмонозный и гангренозный мастит;

мастит при инфекционных заболеваниях других органов.

С целью подавления лактации используют препараты: бромкриптин, каберголин.

Лечение проводится совместно с хирургом.

1. Антибиотикотерапия (бета-лактамные антибиотики: пенициллины и цефалоспорины)

2. Средства, повышающие специфическую иммунную реактивность и неспецифическую защиту организма (по показаниям).

3. Всем больным с инфильтративным и гнойным маститом и при серозном мастите в случае наличия интоксикации проводят инфузионную терапию.

4. Физические методы следует применять дифференцированно.

5. При гнойном мастите показано оперативное лечение (вскрытие абсцесса).

Хориоамнионит.

Часто встречается при преждевременном излитии околоплодных вод, приводит к 2-3-х кратному увеличению риска эндометрита, раневой инфекции, тазового абсцесса и послеродового кровотечения.

Осложнения при хориоамнионите у плода: неонатальный сепсис и пневмония.

Клиника.

- лихорадка у матери

-тахикардия у матери

- тахикардия у плода

- гнойные или зловонные околоплодные воды и выделения из влагалища

- болезненность матки

- лейкоцитоз у матери

Факторы риска хориоамнионита.

- длительный безводный промежуток

-более трех влагалищных исследований в родах

-бактериальный вагиноз

-колонизация стрептококка В

- продолжительные роды

Основное лабораторное исследование (помимо прочих) при хориоамнионите – бактериальный посев амниотической жидкости и крови матери.

Методы лечения хориоамнионита.

Антибактериальная терапия зависит от возбудителя, но рекомендуется эмпирическое назначение ампициллина, ампициллина/сульбактама, гентамицина, клиндамицина.

Немедленное интранатальное использование антибиотиков широкого спектра действия значительно снижает осложнения хориоамнионита у матери и у плода. Так, при интранатальном лечении антибиотиками частота неонатального сепсиса снижается на 80%.

Послеродовый эндометрит.

Послеродовый эндометрит – воспаление слизистой оболочки матки в послеродовом периоде. Часто в воспалительный процесс вовлекается и мышечный слой матки (метроэндометрит).

Этиология: кишечная палочка, энтерококк, патогенный стафилококк и анаэробная микробная флора.

Основные симптомы (для диагноза достаточно определения двух признаков):

- повышение температуры тела

- тазовая боль или болезненность матки при пальпации

- гнойные выделения из влагалища

- субинволюция матки

Дополнительные симптомы эндометрита

-возможно умеренное кровотечение из половых путей

- недомогание, снижение аппетита, озноб, головная боль

По клинической картине различают 3 формы

Классическая форма – на 1-5 сутки после родов

Абортивная форма – на 2-4 сутки после родов. Развивается как классическая форма, но после лечения симптомы быстро исчезают.

Стертая форма – позднее начало на 5-7 сутки после родов, волнообразное течение.

Эндометрит после кесарева сечения.

По клиническому течению:

легкая форма.

средней тяжести

тяжелая форма

Эндометрит после кесарева сечения чаще протекает в тяжелой форме. Больную беспокоят головная боль, слабость, нарушение сна, аппетита, боли внизу живота. Тахикардия более 100 уд/мин, повышена температура тела, озноб. Лейкоцитоз в пределах 14-30×109/л; у всех больных отмечается нейтрофильный сдвиг лейкоцитарной формулы крови. Анемия развивается у каждой 3-ей больной. Инволюция матки замедлена.

Факторы риска:

-длительный безводный промежуток

- длительная продолжительность родов

- большое число влагалищных исследований

- травмы родовых путей

- акушерские операции

- осложнение беременности

- наличие очагов хронической инфекции

Пути распространения:

-восходящий

- гематогенный

- лимфогенный

План обследования:

- термометрия

- клинический анализ крови

- определение уровня острофазных белков (с-реактивный белок)

- гемостазиограмма

- бактериоскопическое исследование

-бактериологические посевы на флору, с определением чувствительности к антибактериальным препаратам

-УЗИ матки

- гистероскопия (по показаниям)

- МРТ органов малого таза (при тяжелой форме)

- морфологическое исследование биоптатов эндометрия

Лечение послеродового метроэндометрита

1 этап: Консервативная терапия:

Антибактериальная терапия (цефалоспорины, метронидазол)

Этиотропная антибактериальная терапия, с учетом выявленной флоры (ампициллин/сульбактам, амоксициллин/клавулановая кислота, имипенем, меропенем, пиперациллин/тазобактам)

Профилактика кандидоза (флуконазол) – по показаниям

Профилактика нарушений биоценоза кишечника (пробиотики) – по показаниям

Дезинтоксикационная терапия (инфузионная терапия: кристаллоидные растворы, не менее 1,5 л)

Утеротоническая терапия (по показаниям)

Жаропонижающая, болеутоляющая, противовоспалительная терапия, при температуре тела более 38 С

Профилактика тромбоэмболических осложнений

2 этап лечения: Гистероскопия, при подозрении на остатки плацентарной ткани по УЗИ и отсутствии эффекта от утеротонической терапии. Может быть выполнена вакуумаспирация содержимого полости матки, санация полости матки хлоргексидином, метронидазолом.

3 этап лечения: Продолжение комплексной антибактериальной и противовоспалительной терапии до исчезновения симптомов острой воспалительной реакции.

Перитонит - патологические процессы, протекающие в просвете брюшной полости, в брюшине и подлежащих тканях.

Акушерский перитонит

Перитонит после кесарева сечения (3 варианта развития):

ранний (инфицирование брюшной полости во время операции: хориоамнионит, длительный безводный период) на 1- 2 сутки

перитонит, вследствие нарушения микроциркуляции в сосудах кишечника при эндометрите, стойкий парез кишечника

акушерский перитонит вследствие неполноценности рубца на матке при гнойном расплавлении, на 4-9 сутки

Клиническая характеристика фаз течения перитонита

Реактивная фаза:

- местные признаки, проявляющиеся интенсивным болевым синдромом, защитным напряжением мышц передней брюшной стенки

- рвота, возбуждение, тахикардия, незначительное повышение температуры, тахипноэ

- повышение температуры тела

- умеренный лейкоцитоз, со сдвигом формулы влево

Токсическая форма:

- превалирование признаков общей тяжелой интоксикации над местными проявлениями

- гектическая температура

- тахикардия

- высокий лейкоцитоз, значительный сдвиг формулы влево

Терминальная фаза (полиорганная недостаточность):

-Наступает при длительности свыше 48 ч

- прогрессирование перитонеального сепсиса со всеми патофизиологическими и клиническими проявлениями.

Классификация перитонита:

- первичный, - вторичный, - третичный

Распространённость: - местный ограниченный; - распространённый

По форме воспаления: -серозный; -серозно-фибринозный; -фибринозно- гнойный

Лечение перитонита:

Ключевая роль в лечении перитонита играет своевременное оперативное лечение!

Антибактериальная терапия (те же комбинации антибиотиков, что и при лечении тяжелой формы эндометрита).

Инфузионная терапия, для ликвидации гиповолемии и метаболического ацидоза, коррекции водного, электролитного и белкового баланса, детоксикации организма.

Коллегиальное решение вопроса об удалении матки, оперативное лечение, санация и дренирование брюшной полости.

При своевременной диагностике и терапии прогноз – благоприятный.

Сепсис – угрожающая жизни органная дисфункция, дисрегуляторный ответ организма на инфекцию.

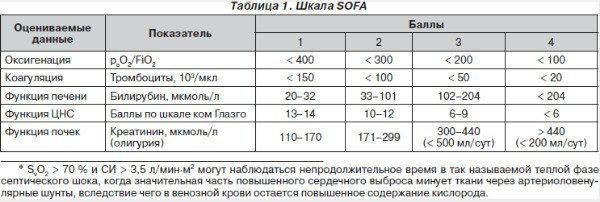

Органная дисфункция – определяется по шкале SOFA.

Критерии сепсиса:

- подозрение или подтвержденная инфекция - органная дисфункция (оценка 2 и более баллов по шкале SOFA)

Критерии септического шока:

- персистирующая артериальная гипотензия, требующая назначения вазопрессорной терапии, для поддержания САД более 65 мм рт ст.

- уровень лактата более 2 ммоль/л, несмотря на инфузионную терапию

Лабораторные и инструментальные исследования:

Посев крови до назначения антибактериальной терапии

Определение лактата в сыворотке крови

Исследования, направленные на поиск источника инфекции

Клинический анализ крови, общий анализ мочи, гемостазиограмма, электролиты плазмы

Бактериологическое исследование (лохий, раневого отделяемого)

Биомаркеры (С-реактивный белок, прокальцитонин, пресепсин)

Лечение сепсиса.

Санация очага инфекции (в первые 6-12 ч)

Инфузия кристаллоидов, при неэффективности – подключение вазопрессоров и инотропных препаратов.

Применение антибактериальной терапии (широкого спектра действия)

Адъювантная терапия (ИВЛ, трансфузионная терапия, нутритивная поддержка, почечная заместительная терапия)

Раннее выявление симптомов системного поражения и манифестации полиорганной недостаточности является ключевым моментом для решения вопроса об оперативном вмешательстве и радикальной санации очага инфекции в акушерстве и гинекологии!

Контрольные вопросы и задачи

1. Классификация послеродовых септических заболеваний.

2. Этиология. Биологическая характеристика возбудителя.

3. Источники инфекции.

4. Входные ворота инфекции.

5. Пути распространения инфекции.

6. Пути передачи инфекции.

7. Условия, способствующие возникновению послеродовых заболеваний.

8. Какие применяются лабораторные методы диагностики послеродовых заболеваний?

19. Причины появления стертых форм послеродовых заболеваний.

20. Клиника хориоамнионита, эндометрита

21. Диагностика стертых форм послеродовых септических заболеваний.

22. Особенности течения перитонита после кесарева сечения.

23. Общие принципы лечения сепсиса

24. Лечение эндометрита

25. Трещины сосков: клиника, диагностика, лечение, профилактика.

26. Лактационные маститы: а) возбудители, б) пути распространения, в) локализация, г) стадии развития, клиника, д) лечение в зависимости от стадии развития, е) профилактика.

27. Профилактика послеродовых септических заболеваний.

Задача № 1

Родильница 19 лет. Роды первые, своевременные, в головном предлежании, 3 сутки послеродового периода. Общее состояние удовлетворительное. Температура 36,8 С. Пульс 72 удара в минуту, ритмичный. АД 115/70 мм рт. ст. Молочные железы в состоянии равномерного нагрубания. Правый сосок несколько напряжен, гиперемирован, отечен, на нем трещина, покрытая корочкой. Матка плотная, дно матки на 14 см выше лона. Лохии серозно-кровянистые в умеренном количестве, физиологические отправления в норме.

Диагноз? Акушерская тактика?

Задача № 2

Родильница 22 лет. Роды первые, своевременные; в головном предлежании; 5-ые сутки послеродового периода. Жалобы на слабость, озноб, боль в правой молочной железе. Температура - 38 С. Пульс - 100 ударов в минуту. АД 120/80 мм рт. ст. Левая молочная железа в состоянии умеренного нагрубания, сосок чистый. Правая молочная железа плотная, напряжена, на соске трещина.

Диагноз? Акушерская тактика?

6-е сутки. Т - 37-38,8 С. В правой молочной железе в верхнем наружном квадранте пальпируется уплотнение 3x4 см, болезненное. Контуры его нечеткие. Несколько увеличены подмышечные лимфатические узлы.

Диагноз? Акушерская тактика?

11-е сутки. Т - 39 С, озноб. Уплотнение правой молочной железы 5x6 см с участком размягчения в центре. Кожа над ним гиперемирована.

Диагноз? Какие ошибки допущены на предыдущих этапах наблюдения? Акушерская тактика?

Задача № 3

Родильница 24 лет. 3-й сутки послеродового периода. Роды первые, своевременные, в головном предлежании. В родах – преждевременное излитие околоплодных вод; разрыв промежности II степени. Производилась перинеорафия, наложены два шелковых шва на кожу промежности. Длительность I периода родов 12 ч, длительность II периода родов - 40 мин. Безводный промежуток - 16 ч. Вес плода 3800 г. Общее состояние родильницы удовлетворительное. Жалобы на ощущение боли, жжения в области промежности. Температура субфебрильная, пульс 88 ударов в минуту. Отмечается умеренно выраженный отек промежности. Края раны промежности гиперемированы, покрыты гнойным налетом.

Диагноз? Акушерская тактика?

Задача № 4

Родильница 35 лет. 4-е сутки послеродового периода. Роды вторые на 36-й неделе беременности. В родах было раннее излитие околоплодных вод. В связи с дефектом плаценты производилось ручное обследование полости матки и удаление задержавшихся частей плаценты. I период родов продолжался 8 ч, II период - 20 мин. Общее состояние родильницы удовлетворительное. Температура тела 38 С, пульс 100 ударов в минуту, ритмичный, АД 115/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Дно матки на 12 см выше лона; матка чувствительна при пальпации. Лохии - в значительном количестве, бурые, с запахом. Молочные железы в состоянии равномерного нагрубания. Соски чистые.

Диагноз? Акушерская тактика?

Задача № 5

Родильница 30 лет. 1-е сутки послеродового периода. Роды третьи, своевременные, в головном предлежании. Родился крупный ребенок - 4300 г. Общее состояние удовлетворительное. Температура тела - 38,2 С. Пульс 80 ударов в минуту. АД 120/80 мм рт. ст. Со стороны внутренних органов без особенностей. Молочные железы мягкие, соски чистые. Дно матки на 14 см выше лона. Матка недостаточно плотной консистенции, дно и боковые отделы матки болезненны при пальпации. Лохии в незначительном количестве, кровянистые, физиологические отправления в норме.

Диагноз? Акушерская тактика?

Задача № 6

Родильница 35 лет. Роды первые, своевременные, в головном предлежании. Во время родов было преждевременное излитие околоплодных: вод, первичная слабость родовой деятельности. В связи с упорной слабостью родовой деятельности у первородящей в 35 лет было произведено родоразрешение путем операции кесарева сечения в нижнем маточном сегменте поперечным разрезом на матке. Безводный промежуток составил 12 ч. Было 6 влагалищных исследований. Вторые сутки: температура тела 37 С, пульс 100-110 ударов в минуту. Отмечается выраженный метеоризм. Газы с трудом отходят после клизмы. Перистальтика кишечника "вялая". По гемограмме выявляется умеренный лейкоцитоз со сдвигом формулы белой крови влево, СОЭ повышена. Проводится антибактериальная терапия полусинтетическими пенициллинами. Проведена стимуляция кишечника. УЗИ не производилось.

Третьи сутки: температура тепа 38,6-39 С. Пульс 120/130 ударов в минуту. АД 100-60 мм рт. ст. Живот вздут. Перистальтика не выслушивается. Газы не отходят. Выраженная болезненность матки при пальпации. Дно матки на уровне пупка. Консистенция матки мягкая. Симптом Щеткина-Блюмберга положительный в нижних отделах живота. Лохии - гноевидные. Гемограмма - нарастание лейкоцитоза, лимфопения, анемия.

Диагноз? Какие ошибки допущены при ведении пациентки? Какие обследования необходимо провести дополнительно для уточнения диагноза и выбора тактики ведения родильницы? Тактика, лечение?

Задача № 7

На 4-е сутки родильница предъявила жалобы на общую слабость. Роды первые, своевременные; длительность 1 периода - 14 ч., 2 – 1 ч., 3 – 15 мин. Безводный промежуток – 18 часов. Роды осложнились слабостью родовой деятельности, в связи с чем проводилась родостимуляция окситоцином в/в инфузоматом по схеме. Родилась живая доношенная девочка - масса 3300 гр, длина 52 см. Оценкой по шкале Апгар - 7-8 баллов. При осмотре: температура 38,0 С, Ps - 100 уд/мин. Кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски и влажности. Отмечается равномерное нагрубание молочных желез, отделяемое – молоко; соски «чистые». Живот мягкий, безболезненный во всех отделах. Матка в состоянии сниженного тонуса, чувствительная при пальпации, дно матки на 12 см выше лона. Лохии - мутные; количество умеренное. Физиологические отправления в норме.

Диагноз? Оцените состояния родильницы. Оцените состояния новорожденного. Какие методы исследования необходимы для постановки и подтверждения диагноза? Назовите предрасполагающие факторы развития возникшего осложнения. Патогенез развития предполагаемого осложнения. Перечислите вероятные угрожающие состояния. Последовательность лечебных мероприятий.

Задача № 8

Послеродовый период, 3-е сутки после операции кесарева сечения, произведенного в родах по поводу клинически узкого таза. Длительность родов - 14 часов; безводный промежуток составил - 16 часов. Родился живой переношенный мальчик массой 4200 гр, длиной 54 см. У новорожденного выявлен везикулез.

При осмотре: Т - 38,1 С, пульс -102 уд./мин., АД 110/70 мм рт. ст. Кожные покровы бледно – розовые. Равномерное нагрубание молочных желез, соски чистые. Живот мягкий, умеренно болезненный при пальпации в области послеоперационной раны. Матка болезненная при пальпации, тонус её снижен, дно матки на 16 см выше лона. Лохии - мутные. Инфильтрации в области послеоперационной раны нет, повязка сухая.

Сформулируйте диагноз. Перечислите факторы, способствовавшие развитию осложнения. Какие инструментальные методы исследования необходимы для подтверждения диагноза? Какие лабораторные методы исследования необходимы для подтверждения диагноза? Укажите причину клинически узкого таза. Признаком чего является везикулёз у новорожденного? Какое лечение необходимо было проводить роженице, чтобы избежать возникновения везикулёза у новорожденного? Составьте план лечения.

Задача № 9

На 4-е сутки после первых своевременных родов родильница предъявила жалобы на общую слабость. Длительность 1 периода - 18 ч., 2 периода – 1 ч., 3 – 30 мин. Безводный промежуток – 18 часов. В родах проводилась родостимуляция окситоцином. Родилась живая доношенная девочка - масса 3300 гр, длина 52 см. При осмотре: температура 38,0 С, Ps - 100 уд/мин. Кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски и влажности. Выраженное нагрубание молочных желез, отделяемое – молоко; соски «чистые». Живот мягкий, болезненный в нижних отделах. Матка в состоянии сниженного тонуса, болезненная при пальпации, дно матки на 12 см выше лона. Лохии - мутные, с гнилостным запахом; количество умеренное. Физиологические отправления в норме.

Диагноз. Оцените состояния родильницы. Какие методы исследования необходимы для постановки и подтверждения диагноза: лабораторные, инструментальные. Назовите предрасполагающие факторы развития возникшего осложнения. Патогенез развития предполагаемого осложнения. Перечислите вероятные угрожающие состояния. Последовательность лечебных мероприятий.

Задача № 10

Послеродовый период; 3-е сутки после операции кесарева сечения, произведенного по поводу клинически узкого таза. До родоразрешения наблюдалась в дородовом отделении в связи с патологическим прелиминарным периодом; переведена в родильное отделение для родовозбуждения в связи с перенашиванием; произведена амниотомия. Длительность родов до родоразрешения - 18 часов; безводный промежуток составил 22 часа. В родах – повышение температуры тела до 37, 8 С. Родился живой переношенный мальчик массой 4200 г, длиной 54 см. У новорожденного выявлен везикулёз. При осмотре: Т - 38,1 С, пульс -102 уд/мин., АД 110/70 мм рт. ст. Кожные покровы бледно – розовые. Равномерное нагрубание молочных желез, соски чистые. Живот мягкий, болезненный при пальпации в области послеоперационной раны. Симптомов раздражения брюшины нет. Матка болезненная при пальпации, тонус её снижен, дно матки на 16 см выше лона. Лохии - мутные. Инфильтрации в области послеоперационной раны нет, повязка сухая.

Сформулируйте диагноз. Перечислите факторы, способствовавшие развитию осложнения? Какие ошибки допущены при ведении беременной и родоразрешении? Какие инструментальные методы исследования необходимы для подтверждения диагноза? Какие лабораторные методы исследования необходимы для подтверждения диагноза? Укажите причину клинически узкого таза. Признаком чего является везикулёз у новорожденного? Какое лечение необходимо было проводить роженице, чтобы избежать возникновения везикулёза у новорожденного и последующих осложнений? Составьте план лечения.

Практические навыки

Уметь определять факторы риска возникновения послеродовых гнойно-септических осложнений.

Уметь производить осмотр родильницы после самопроизвольных родов и после операции кесарева сечения.

Знать алгоритм обследования родильницы при подозрении на возникновение гнойно-септического осложнения.

Уметь интерпретировать данные лабораторных анализов у пациенток с послеродовыми гнойно-септическими осложнениями.

Знать правила асептики и антисептики при контакте с инфицированными пациентами в условиях работы родовспомогательного учреждения общего профиля.

Уметь ассистировать при ревизии гнойной операционной раны и экстирпации матки при перитоните.