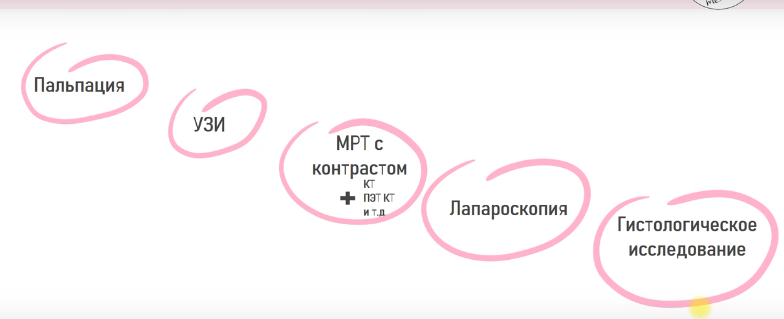

- •Методы исследования в гинекологии

- •1. Система опроса гинекологических больных. Методы объективного обследования в гинекологии

- •Гинекологический (специальный) анамнез

- •Дату последней нормальной менструации.

- •Анамнез заболевания

- •Объективные методы исследования

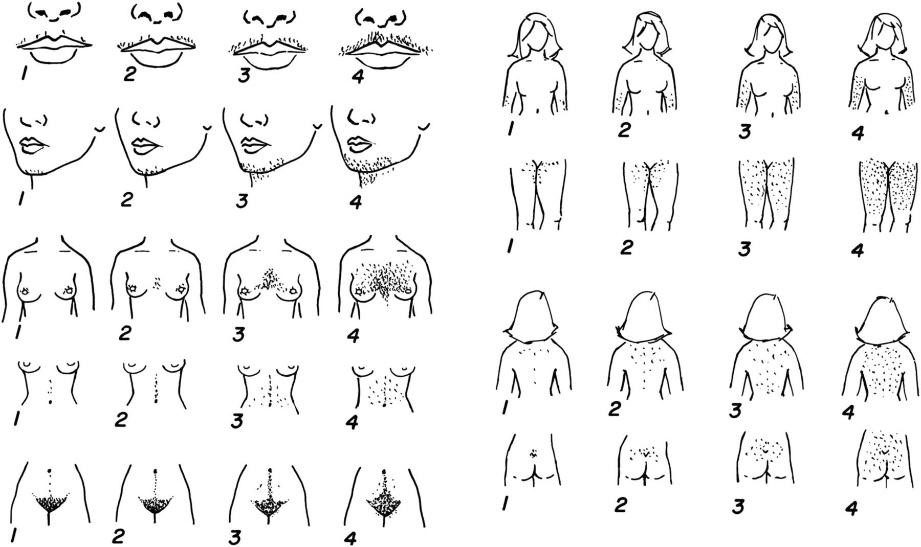

- •Кожа и ее придатки

- •Исследование молочных желез

- •Исследование живота

- •Специальные методы исследования гинекологических больных

- •Тесты функциональной диагностики

- •2. Рентгеновские и ультразвуковые методы исследования. Их значение в диагностике гинекологических заболеваний

- •3. Эндоскопия в современной гинекологии. Значение в диагностике и лечении

- •4. Биологические свойства половых гормонов. Методы исследования эндокринной функции яичников

- •5. Функциональные пробы с гормонами в диагностике эндокринных нарушений женщины

- •6. Деонтология в практике врача акушера-гинеколога

- •Менструальный цикл

- •7. Современные представления о нейро-эндокринной регуляции менструального цикла

- •3 Основные составляющие мц:

- •Мц во времени

- •5 Уровней регуляции:

- •Фолликулогенез

- •1 Фаза яичникового мц (фолликулиновая)

- •Критерии предовулярного фолликула:

- •2 Фаза – фаза желтого тела (лютеиновая)

- •Стероидогенез

- •Условия овуляции:

- •3. Аденогипофиз

- •5. Экстрагипоталамические структуры

- •Критерии двухфазного мц:

- •8. Классификация нарушений менструального цикла

- •Терминология

- •Дисфункциональные маточные кровотечения

- •9. Дисфункциональные маточные кровотечения, клиника, диагностика, лечение Параметры нормального мц:

- •Нарушения мц:

- •Причины маточных кровотечений:

- •Клиническая картина

- •Источник: лекция

- •Патогенез и клиника овуляторных дмк

- •Дмк на фоне гиполютеинизма (недостаточной функции желтого тела):

- •Патогенез и клиника ановуляторных дмк

- •Дмк на фоне кратковременной персистенции фолликула

- •Преждевременная атрезия фолликула

- •Диагностика дмк

- •Анамнез

- •10. Современные принципы гормональной терапии дмк в разных возрастных группах по данным лекции:

- •I лечение овуляторных дмк

- •II лечение ановуляторных дмк

- •2 Этапа:

- •Гемостаз

- •Дмк у женщин репродуктивного возраста

- •Дмк в перименопаузе

- •Аменорея

- •11. Аменорея центрального генеза. Клиника, диагностика, лечение

- •Этиология

- •Органические поражение патогенез

- •Клиническая картина

- •Аменорея, обусловленная заболеваниями гипофиза

- •Диагностика аменореи, обусловленной заболеваниями гипофиза

- •Лечение гипофизарной аменореи

- •Этиология

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •12. Аменорея первичная. Роль хромосомных и генетических факторов

- •Первичная маточная аменорея.

- •Первичная гипофизарная аменорея.

- •Первичная гипоталамическая аменорея

- •13. Яичниковая и маточная форма аменореи. Этиология и патогенез, клиника, диагностика, принципы терапии яичниковая аменорея

- •Этиология

- •Патогенез

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Маточная аменорея

- •Этиология

- •Патогенез

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •14. Гиперпролактинемическая аменорея. Классификация, клиника, диагностика, лечение

- •Этиология и патогенез

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Дисгенезия гонад – генетическое растройсво (хромосомные нарушения), характеризующиеся нарушенной дифференцировки половых желез.

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Тестикулярная феминизация

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •16. Дифференциальный диагноз различных форм аменорей

- •Нейроэндокринные синдромы

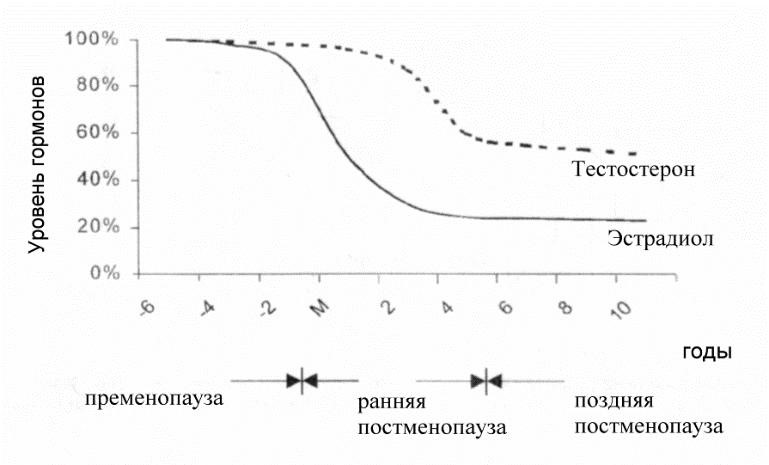

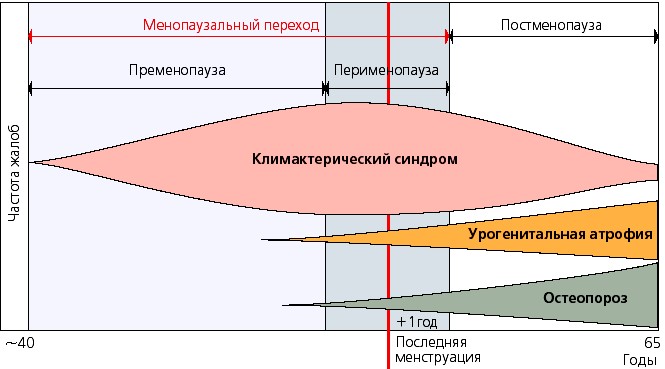

- •17. Климактерический синдром

- •Фазы климактерия

- •Этиология и патогенез

- •Классификация По происхождению

- •Диагностика

- •I. Жалобы

- •Лечение

- •II. Менопаузальная гормональная терапия (мгт)

- •Классические показания к мгт:

- •Альтернативные методы медикаментозной терапии

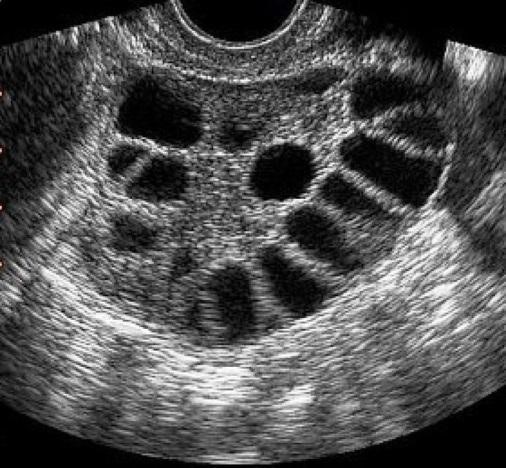

- •18. Синдром поликистозных яичников. Клиника, диагностика, лечение

- •Основные признаки (критерии)

- •Факторы риска

- •Патогенез

- •Инсулинорезистентность.

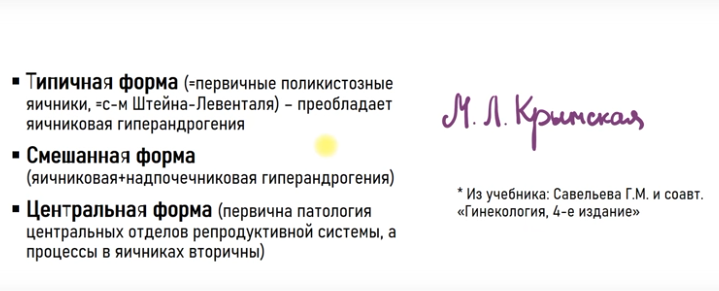

- •Классификация

- •3. Привычная потеря

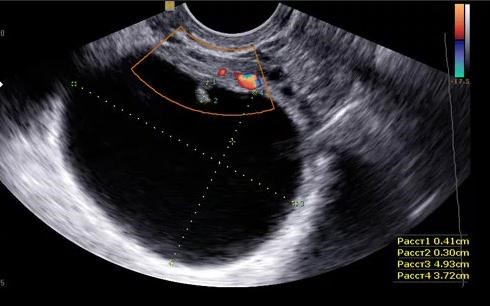

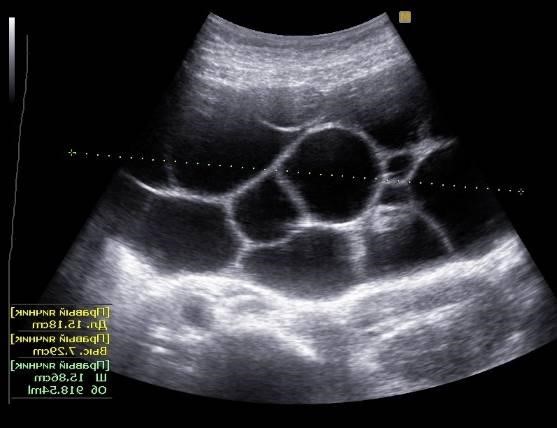

- •Диагностика

- •Клинические методы

- •Гормональное исследование. На 2-5 день мц

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •I Этап – подготовка. При проведении этого этапа следует разделить пациенток на 3 подгруппы:

- •II этап- стимуляция овуляции клостилбегидом.

- •Этап (2 способ индукции овуляции) - индукция овуляции прямыми стимуляторами овуляции - гонадотропинами-под уз-мониторингом.

- •Этап- Хирургическое лечение (лапароскопическая хирургия).

- •V этап: - Экстракорпоральное оплодотворение

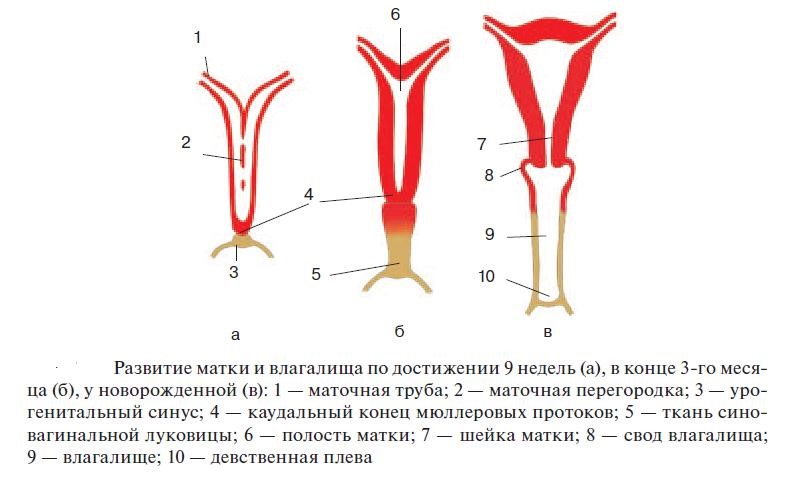

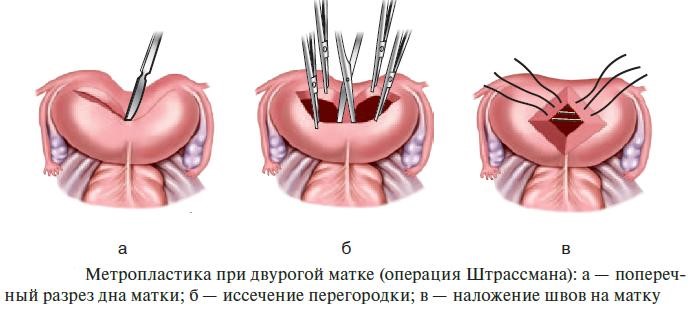

- •19. Пороки развития внутренних половых органов и гинатрезии.

- •II класс

- •III класс

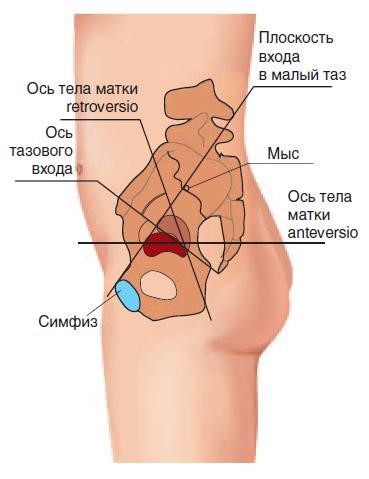

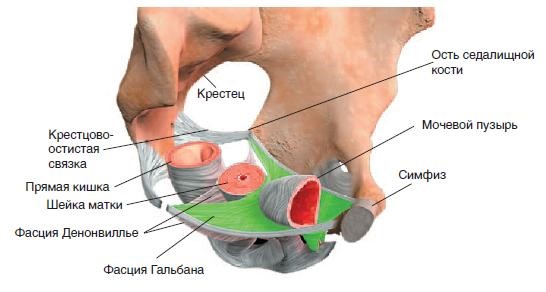

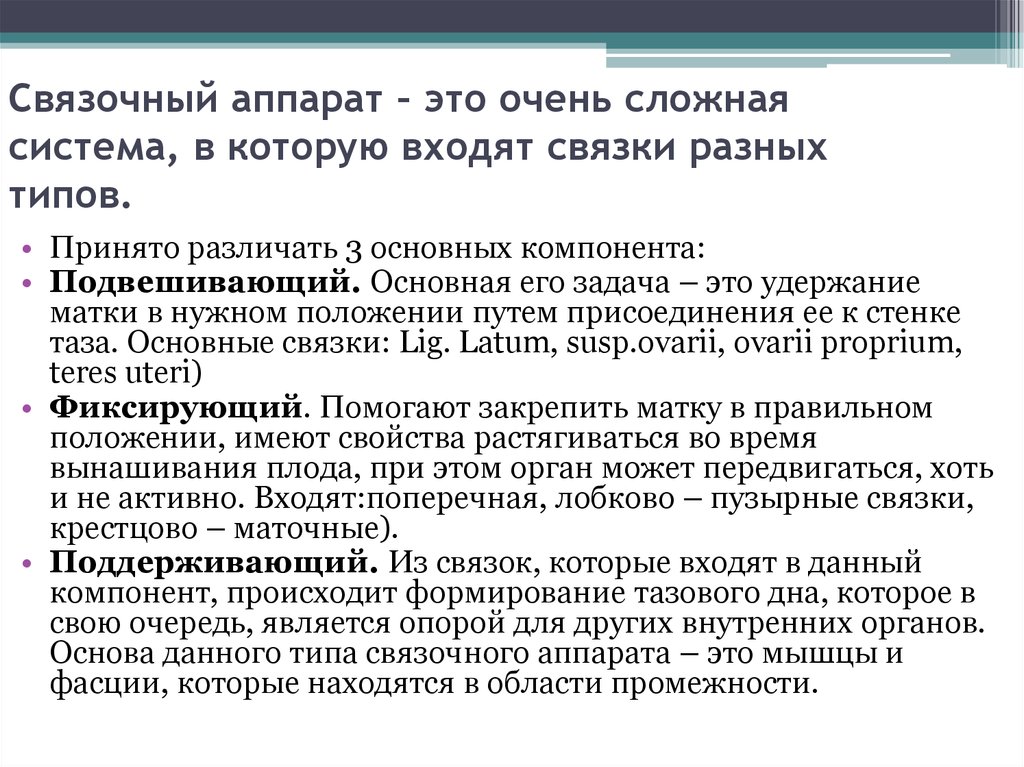

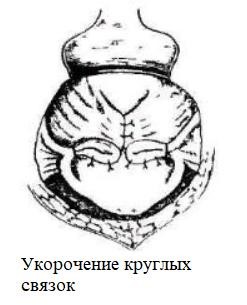

- •20. Неправильные положения матки. Этиология и патогенез, классификация, диагностика, принципы лечения

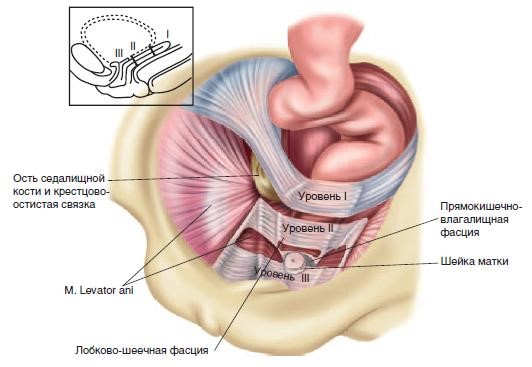

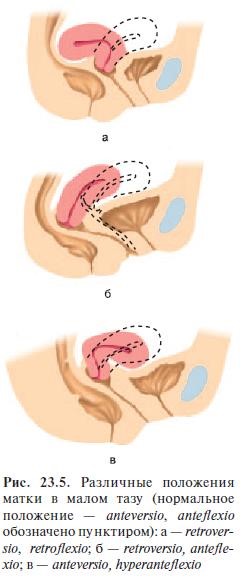

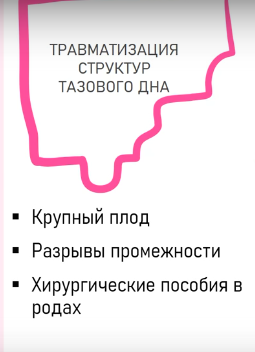

- •Пролапс половых органов

- •Этиология

- •Патогенез

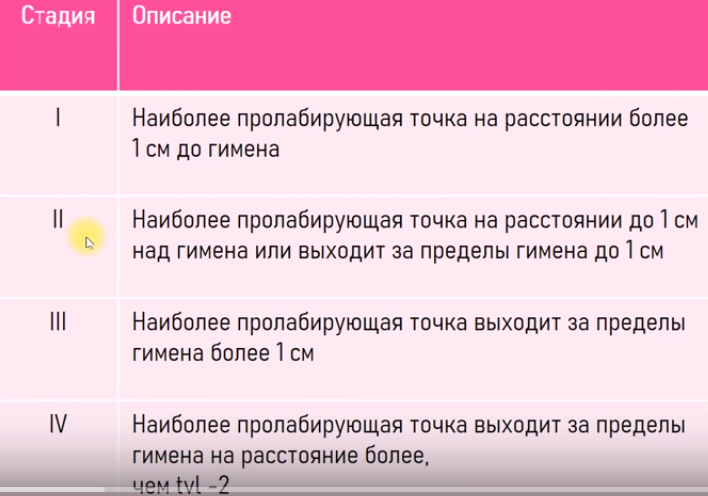

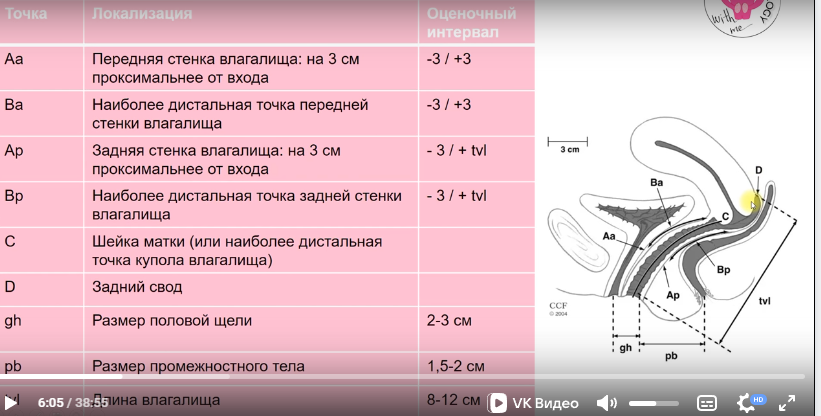

- •Классификация

- •Классификация м.С. Малиновского (3 степени):

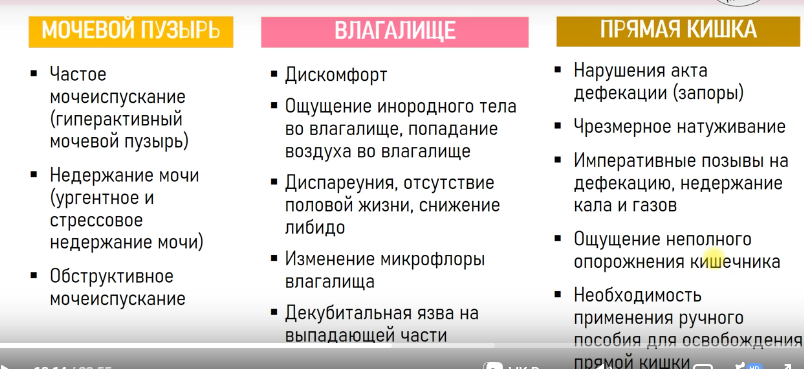

- •Клиника

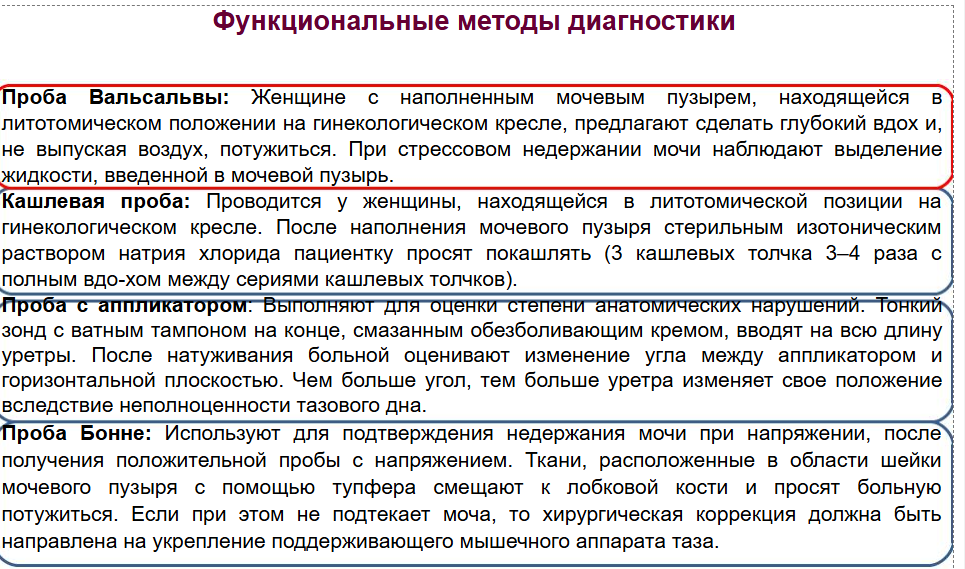

- •Диагностика

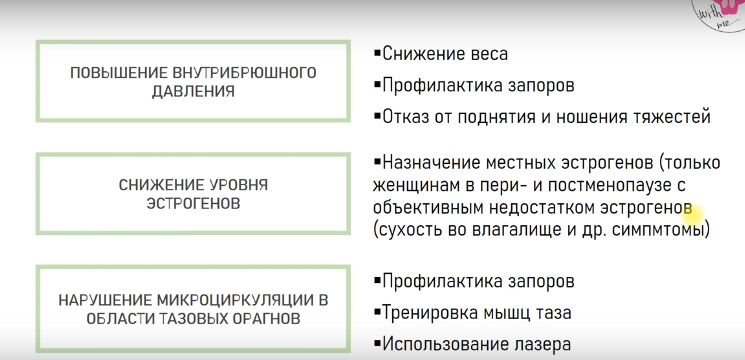

- •Профилактика вжпо

- •21. Принципы хирургического лечения опущений и выпадений матки. Вентрофиксация. Показания и противопоказания.

- •Острый живот

- •22. Острый живот в гинекологии. Этиология, клиника, диагностика, подходы к лечению

- •Клиническая картина и диагностика

- •Лечение

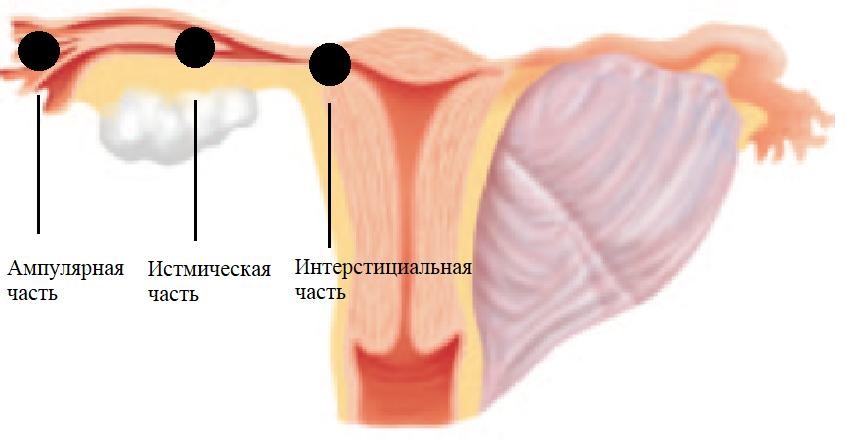

- •23. Трубная беременность. Этиопатогенез, классификация. Клиническая картина разрыва трубы и трубного аборта. Диагностика и лечение

- •Патогенез

- •Клиническая картина прервавшейся внематочной беременности

- •Диагностика

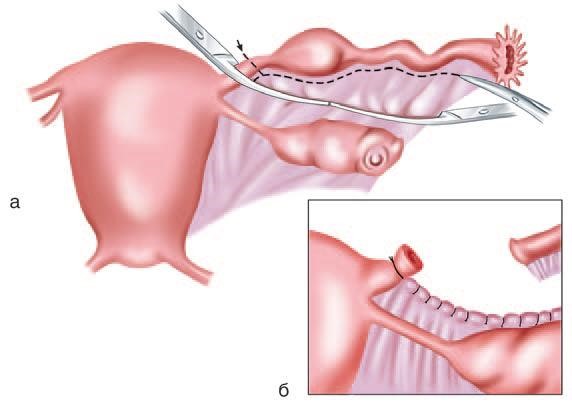

- •Лечение

- •Контрацепция и аборты

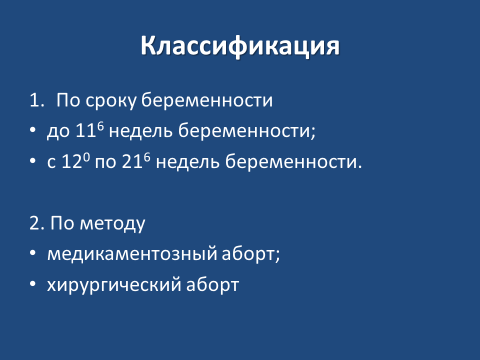

- •24. Аборт медицинский и по социальным показаниям. Методы прерывания беременности Определение

- •Нормативно-правовая база

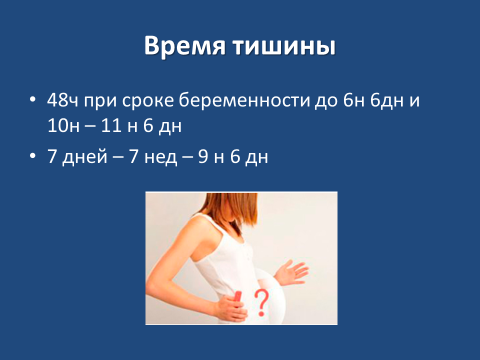

- •Подготовка к ипб

- •Искусственный аборт до 12 недели беременности

- •Мини–аборт (вакуум-аспирация плодного яйца)

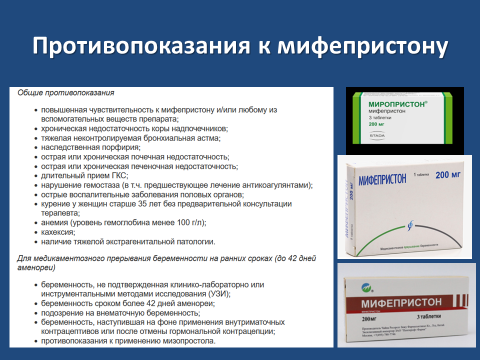

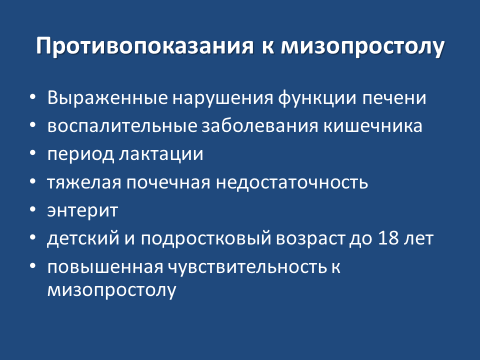

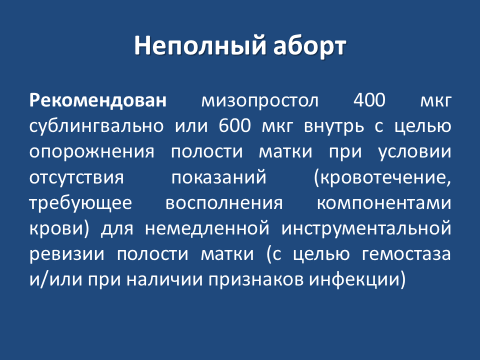

- •Медикаментозный аборт

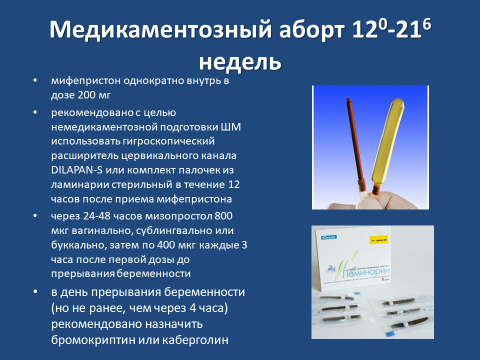

- •Искусственный аборт после 12 недели беременности (в поздние сроки)

- •25. Самопроизвольный аборт. Классификация, клиника, диагностика, лечение. Инфицированный аборт. Борьба с абортами

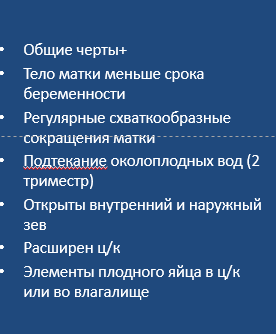

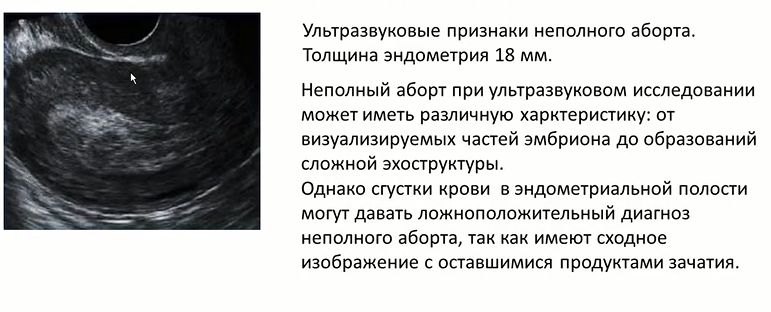

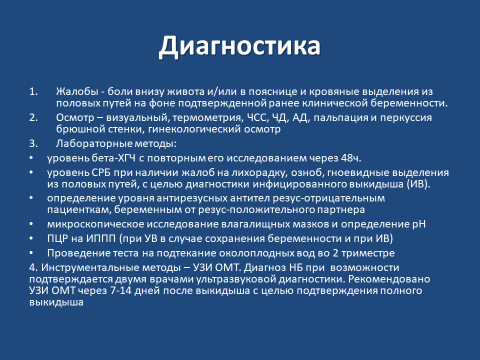

- •Классификация

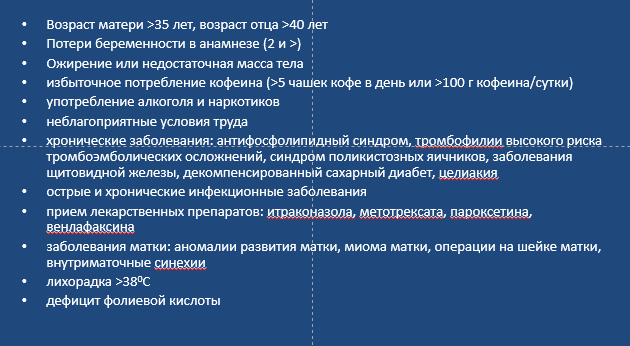

- •Этиология

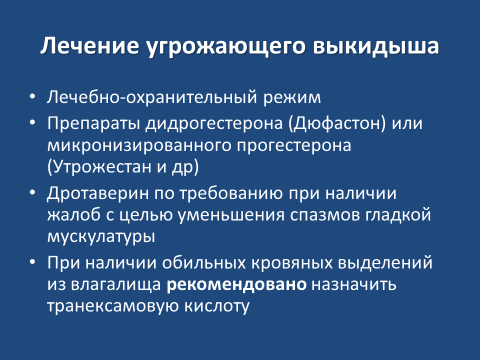

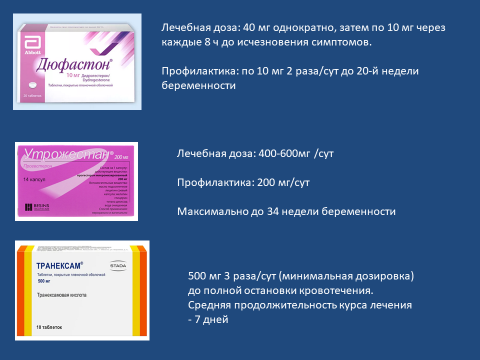

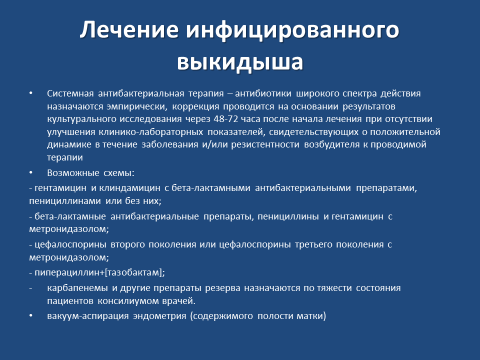

- •Лечение

- •26. Современные методы контрацепции

- •1. Комбинированные гормональные контрацептивы

- •Комбинированные Оральные Контрацептивы (кок)

- •2. Чисто прогестиновые контрацептивы

- •Инъекционные контрацептивы

- •Подкожные импланты

- •Гормонсодержащие вмк

- •3. Экстренная контрацепция

- •Миома и саркома матки

- •27. Миома матки. Этиология, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения

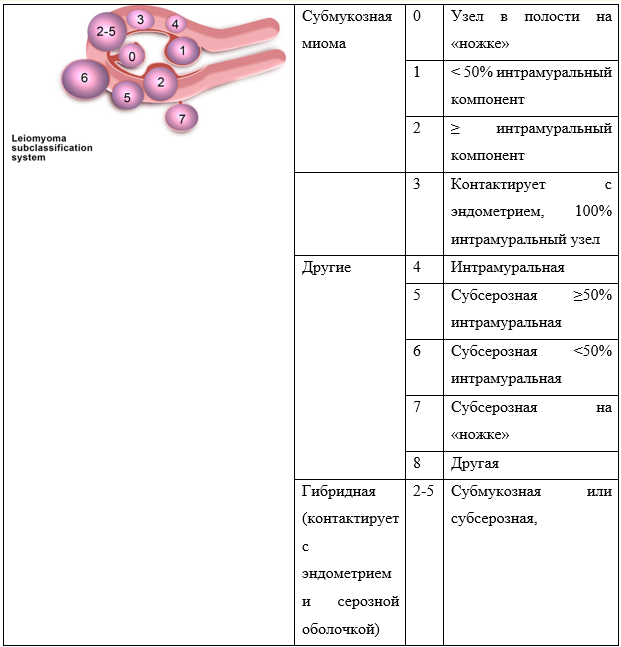

- •Классификация:

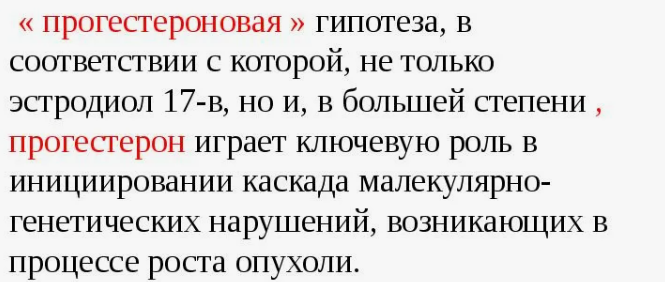

- •Этиология

- •28. Клинические проявления и методы диагностики миом матки Клиника

- •Диагностика

- •29. Консервативное лечение больных миомой матки на современном этапе. Показания для консервативного лечения больных лейомиомой матки

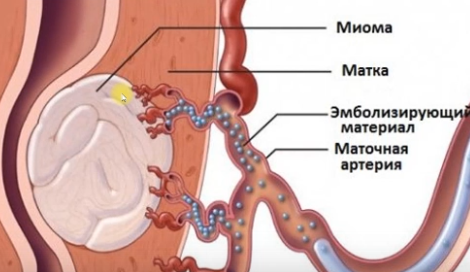

- •Медикаментозное лечение

- •30. Показания к оперативному лечению больных миомой матки, виды и объём оперативного вмешательства. Достоинства и недостатки.

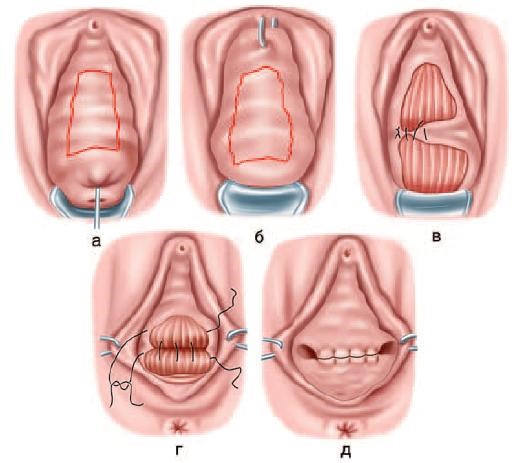

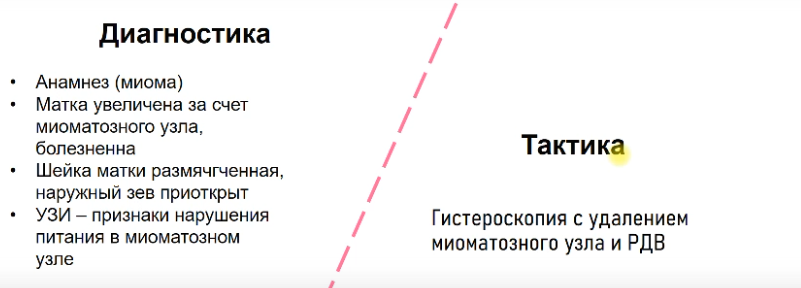

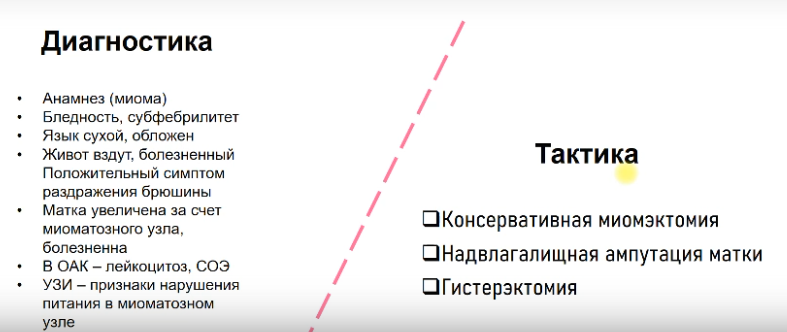

- •31. Клиника, диагностика и современный взгляд на лечение субмукозной миомы матки

- •Диагностика

- •32. Клиника, диагностика и лечение саркомы матки

- •Клиника и диагностика

- •Лечение

- •Эндометриоз

- •33. Эндометриоз. Этиопатогенез, классификация, современные принципы диагностики и лечения

- •Классификация (2015)

- •Диагностика

- •34. Современные методы лечения генитального эндометриоза

- •Консервативное лечение

- •Хирургическое лечение

- •Принципы

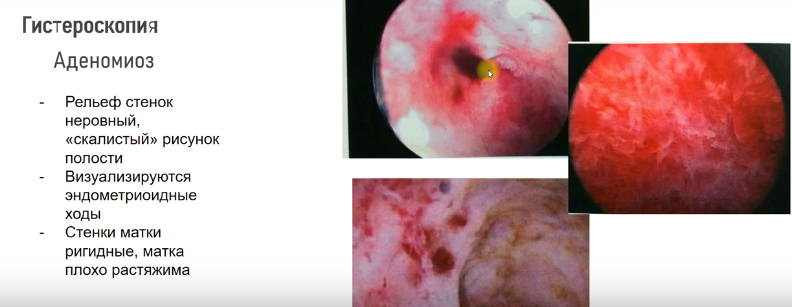

- •35. Внутренний эндометриоз. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение

- •Внутренний генитальный эндометриоз (адномиоз)

- •Клиника

- •Дифференциальный диагноз

- •36. Наружный генитальный эндометриоз. Эндометриоз придатков матки. Клиника, методы диагностики и терапии. Дифференциальный диагноз с хроническим аднекситом.

- •Эндометриоидные кисты яичников. Классификация по стадиям

- •Клиника

- •Дифференциальный диагноз

- •37. Ретроцервикальный эндометриоз. Классификация, методы диагностики и лечения.

- •Классификация

- •Новообразования яичников

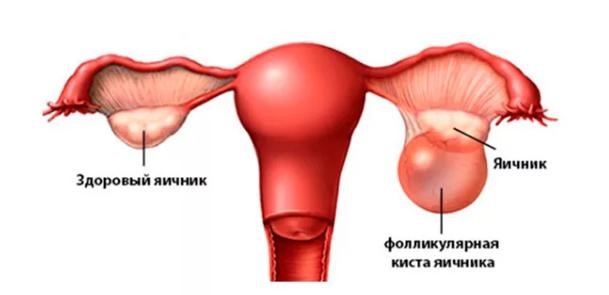

- •Классификация образований яичников

- •III. Герминогенные опухоли

- •Лечение доброкачественных опухолей яичников

- •Лечение злокачественных опухолей яичников

- •39. Осложнения опухолей яичников, диагностика, подходы к лечению. Осложнения опухолей яичников

- •Перекрут ножки опухолей яичников

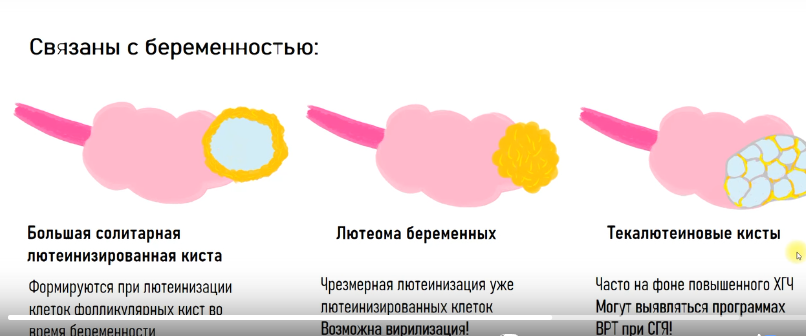

- •40. Ретенционные (функциональные) кисты яичников. Клиника, диагностика, лечение

- •Лечение фолликулярных кист

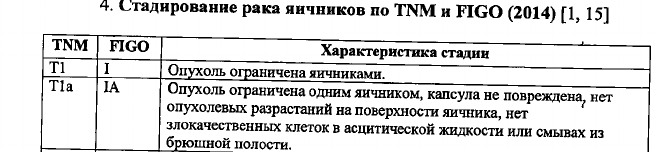

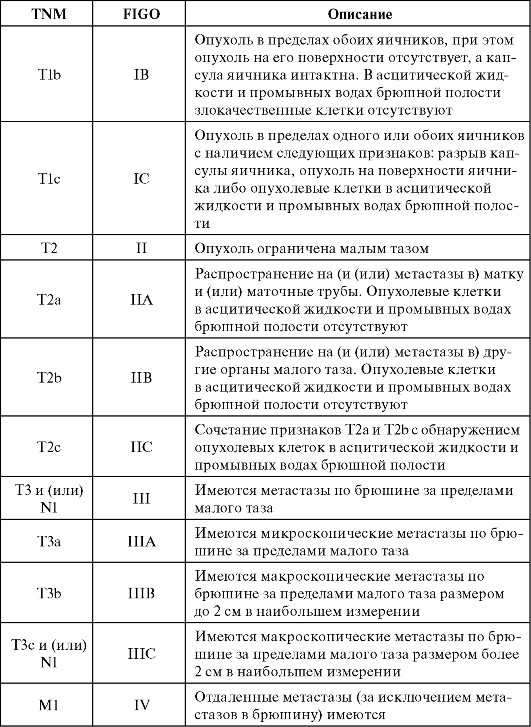

- •41. Рак яичников. Классификация, методы диагностики и лечения. Профилактика, прогноз.

- •42. Кистомы (цистаденомы) яичников. Классификация, клиника, характеристика по данным гинекологического осмотра и узи, принципы лечения

- •I. Серозные цистаденомы

- •II. Муцинозные цистаденомы

- •43. Зрелая тератома яичника. Клиника, диагностика и лечение.

- •44. Фиброма яичника. Клиника, диагностика и лечение

- •45. Гормонпродуцирующие опухоли яичников. Клиника, диагностика и лечение

- •Маскулинизирующие

- •Липоидно-клеточные опухоли

- •46. Методы лечения онкологических заболеваний Лечение доброкачественных опухолей яичников

- •Лечение злокачественных опухолей яичников

- •Трофобластическая болезнь

- •47. Пузырный занос. Этиопатогенез, клиника, диагностика, методы лечения, прогноз

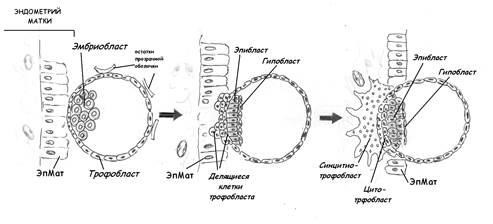

- •Этиопатогенез

- •Осложнения пз

- •Малигнизация! Факторы риска малигнизации

- •Диагностика

- •Тактика

- •48. Хориокарцинома матки. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение, прогноз, профилактика

- •Этиопатогенез

- •Два патогенетических варианта хк:

- •Факторы риска малигнизации

- •Клиническая классификация

- •Клиника

- •Факторы риска неблагоприятного течения хк

- •Диагностика

- •Прогноз

- •Профилактика

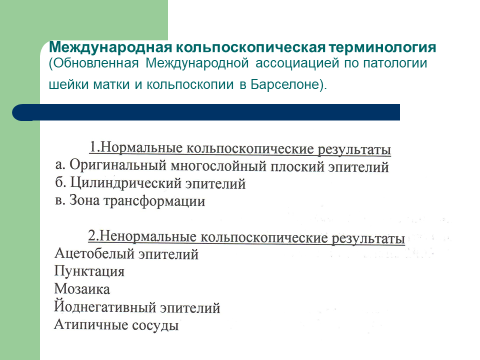

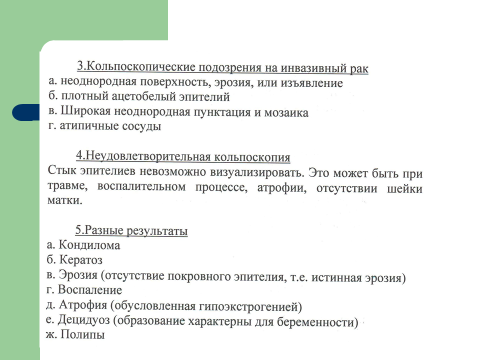

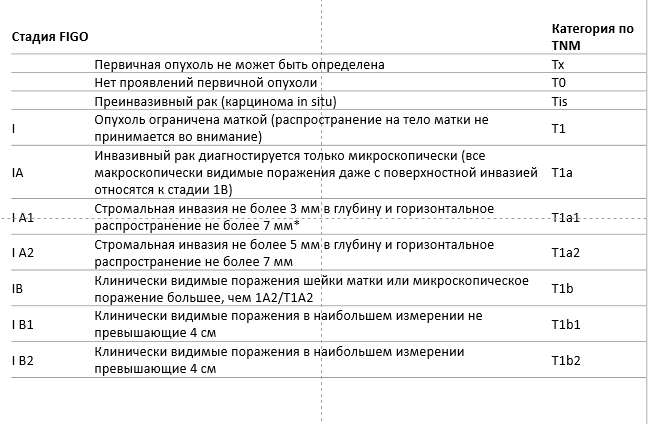

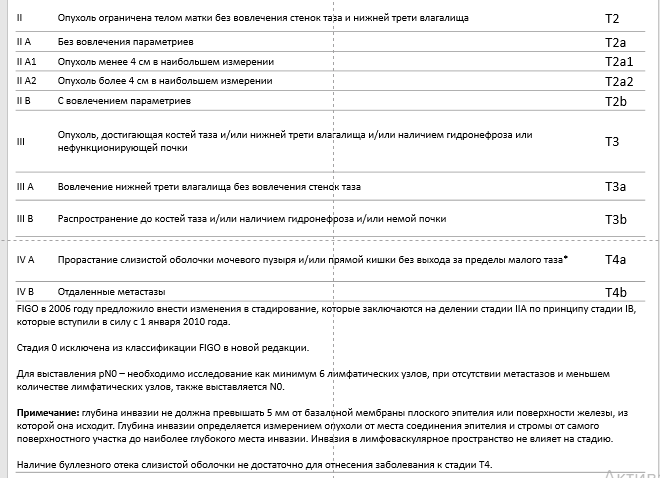

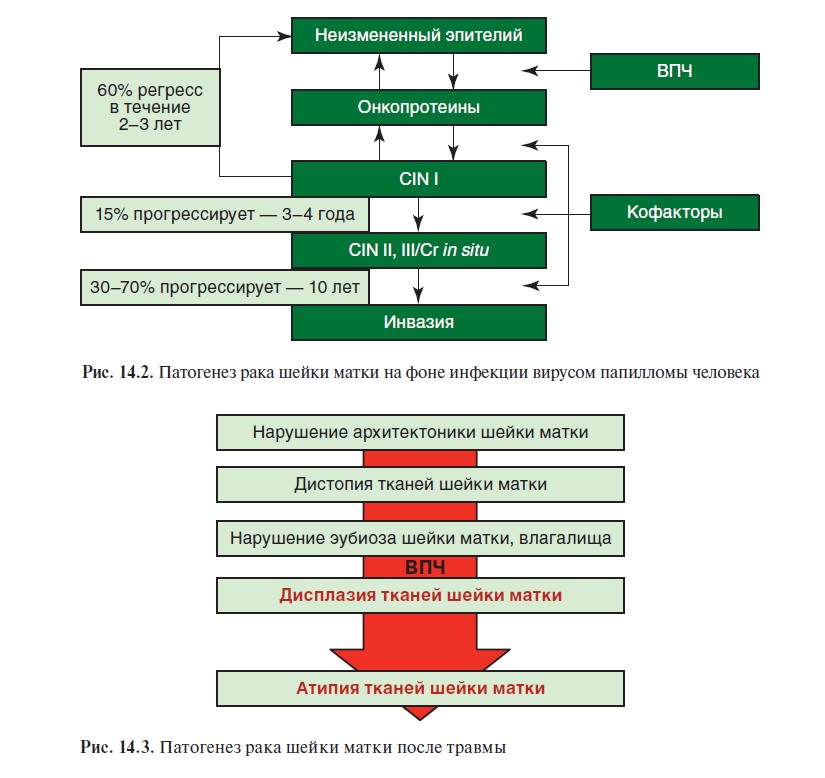

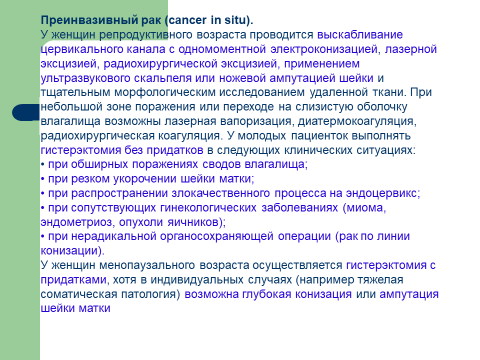

- •49. Фоновые и предраковые заболеваний шейки матки. Классификация, диагностика, лечение Клинико-морфологическая классификация заболеваний шейки матки

- •Предраковые заболевания шейки матки

- •50. Современные методы диагностики рака шейки матки

- •51. Рак шейки матки. Этиопатогенез, факторы риска, классификация, клиника, диагностика

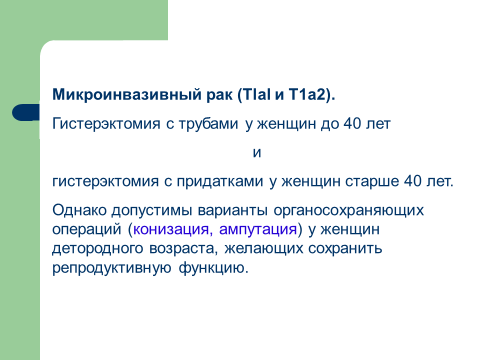

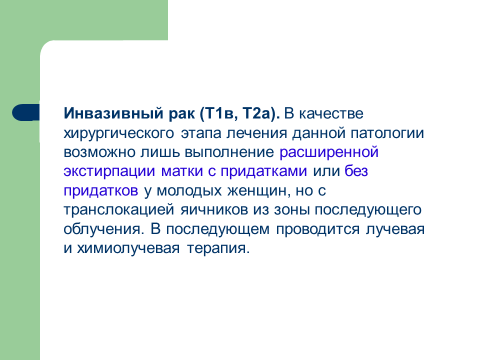

- •52. Рак шейки матки. Методы лечения в зависимости от стадии заболевания и возраста больных. Прогноз, профилактика.

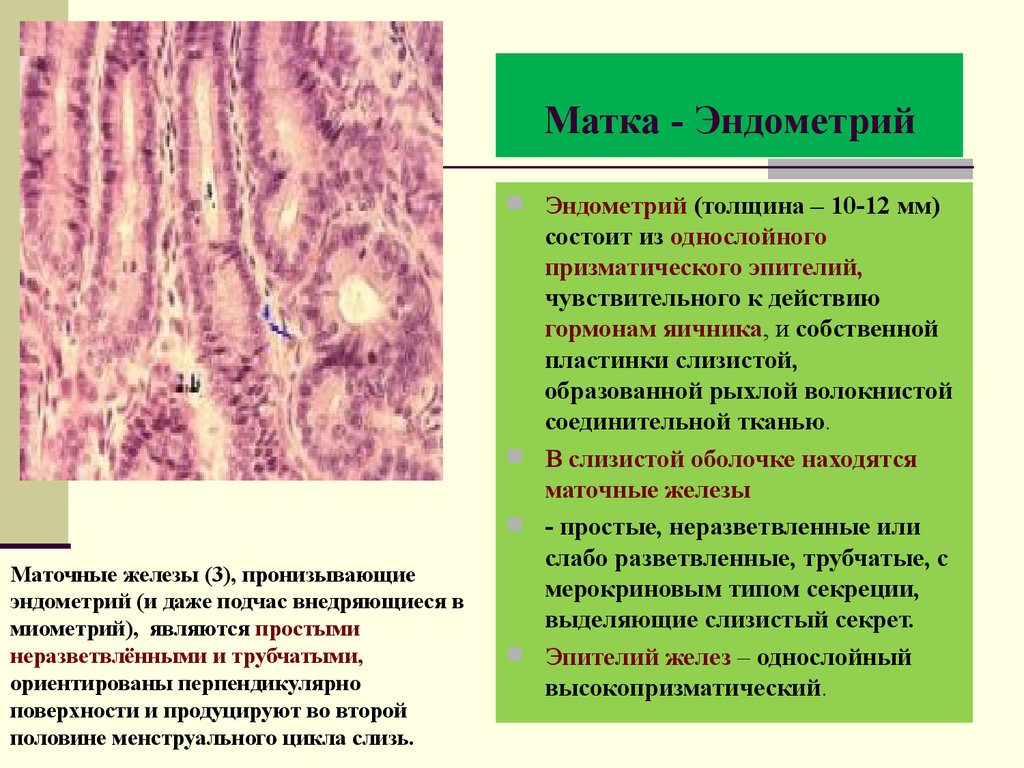

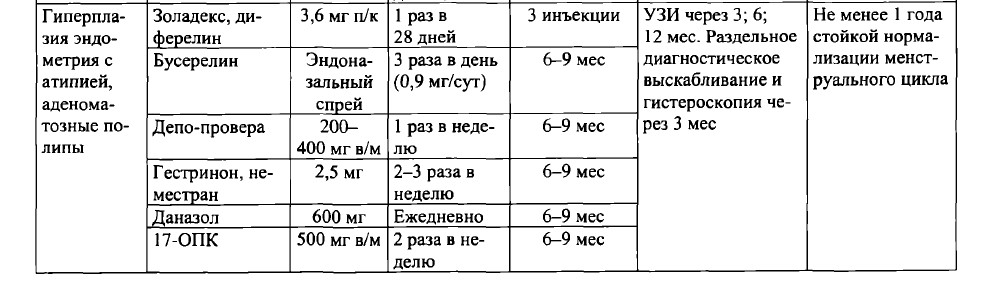

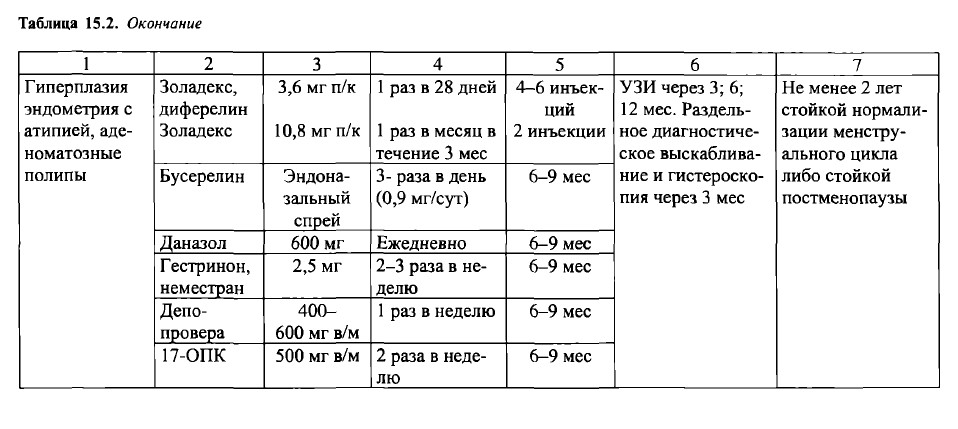

- •53. Предрак тела матки. Клиника, методы диагностики и лечения

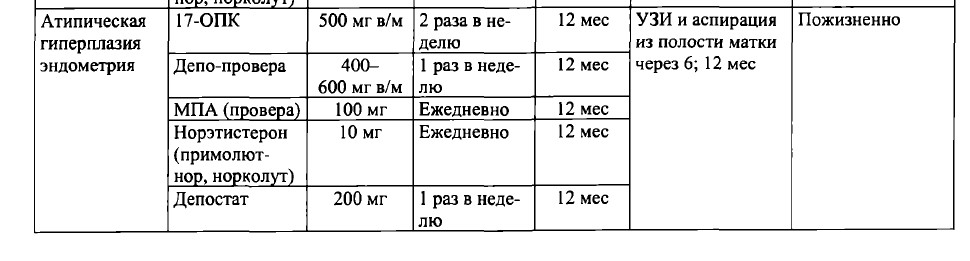

- •54. Рак тела матки. Этиопатогенез, классификация, клиника, методы диагностики

- •55. Рак тела матки. Методы лечения в зависимости от стадии заболевания и патогенетического варианта развития. Прогноз, профилактика

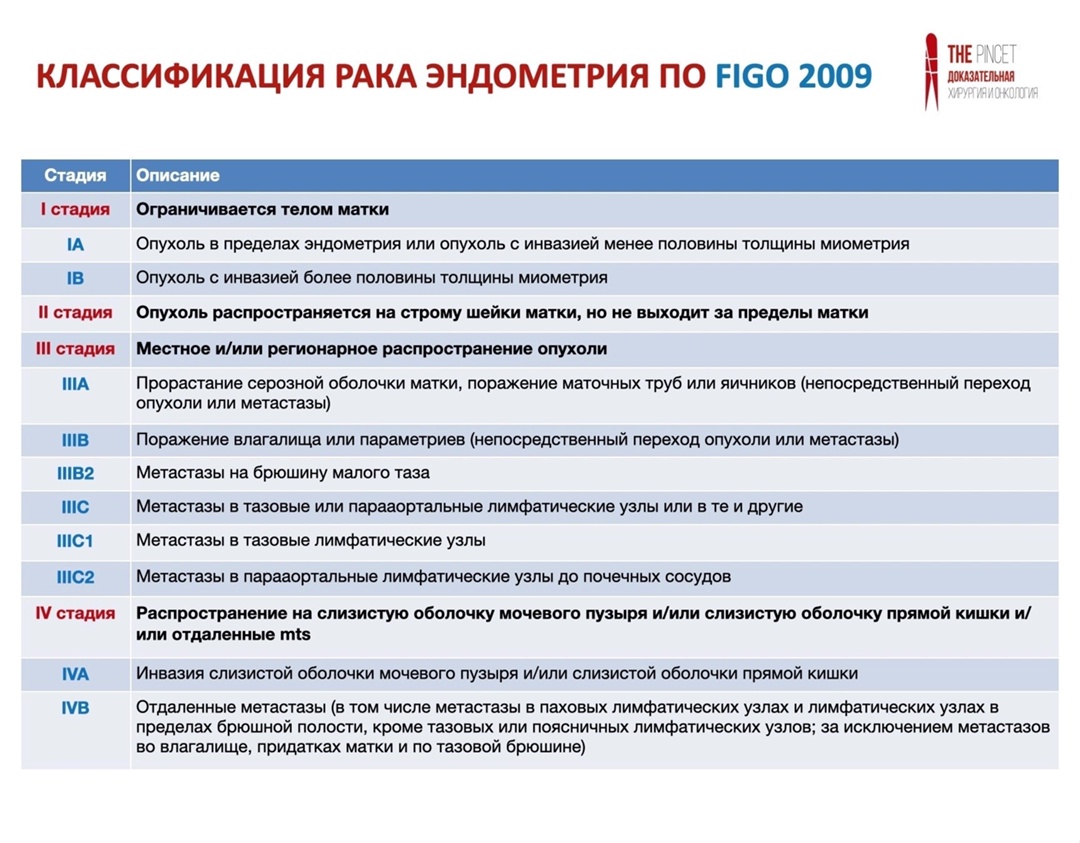

- •Воспалительные заболевания

- •56. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний половых органов у женщин. Принципы диагностики и лечения

- •Классификация взомт

- •Особенности взомт в современных условиях:

- •Факторы риска:

- •Этиология

- •Патогенез

- •Диагностика и лечение:

- •57. Современные методы диагностики генитальных инфекций, принципы антибактериальной терапии.

- •Минимальные критерии взомт:

- •Лечение

- •58. Современные методы диагностики и лечения и.П.П.П. Источник: статья Боровковой 2010 года.

- •59. Острые воспалительные процессы внутренних половых органов септической этиологии. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.

- •Лечение

- •Профилактика взомт

- •60. Принципы лечения воспалительных заболеваний внутренних половых органов в хронической стадии.

- •61. Вульвовагинит. Особенности клинического течения в различные возрастные периоды

- •Клиническая картина

- •Особенности клинического течения в различные возрастные периоды

- •62. Воспалительные заболевания наружных половых органов у женщин.

- •1. Вульвит

- •Этиология

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •2. Вагинит

- •Классификация

- •Этиология

- •Факторы, предрасполагающие к развитию вагинита:

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

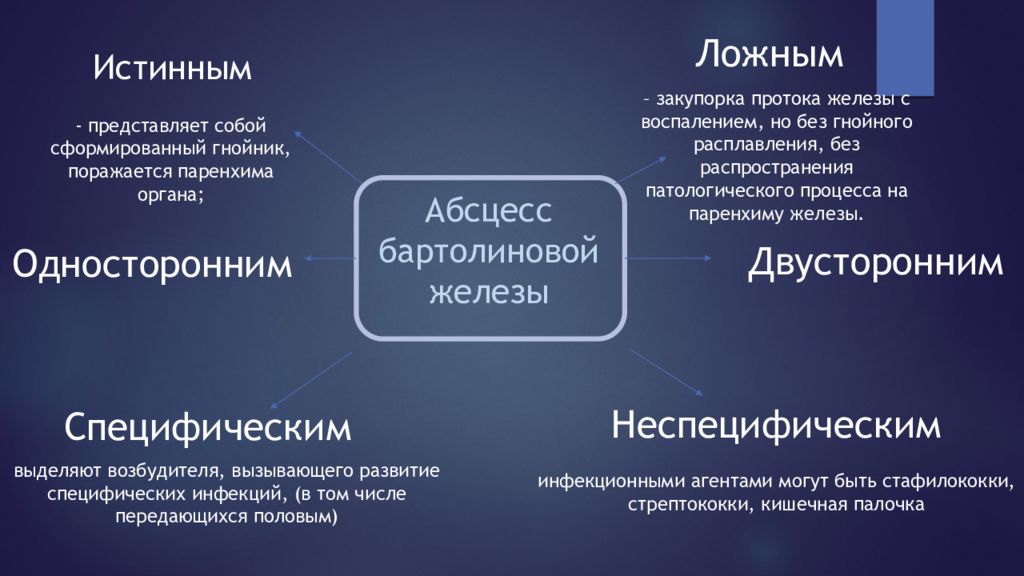

- •3. Бартолинит

- •Этиология

- •Патогенез

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •63. Острый сальпингит, пельвиоперитонит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. Показания к хирургическому лечению.

- •1. Сальпингит

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиника

- •Диагностика

- •Дифференциальный диагноз

- •Лечение

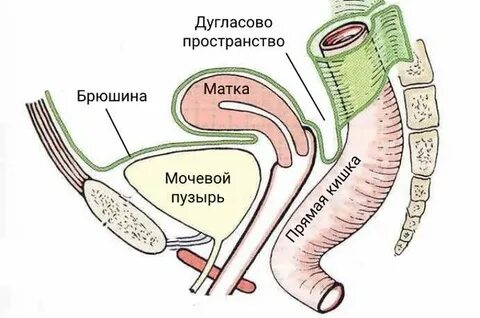

- •2. Пельвиоперитонит

- •Этиология

- •Патогенез

- •Классификация пп

- •Клиника

- •Диагностика

- •Лечение острого пп

- •Хирургическое лечение

- •64. Острый и хронический эндометрит, сальпингоофорит. Клиника, диагностика, современные виды терапии.

- •Этиология эндометрита

- •Эпидемиология

- •Классификация

- •Патогенез

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Схемы лечения из клинических рекомендаций 2016 «Послеродовый эндометрит». Монотерапия

- •Наиболее частые осложнения:

- •Дифференциальная диагностика

- •65. Параметрит. Классификация, клиника, диагностика, лечение

- •Классификация

- •Этиология и патогенез

- •Клиника

- •Диагностика

- •Инструментальные методы исследования:

- •Лабораторные методы

- •66. Воспалительные заболевания гениталий хламидийной этиологии. Клиника, диагностика, лечение Этиология

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •67. Гонорея. Этиология, эпидемиология, классификация, лечебная тактика. Этиология

- •Эпидемиология

- •Классификация

- •Лечебная тактика

- •68. Гонорея нижнего отдела половых путей. Клиника, диагностика, методы провокации, лечение Клиника

- •Диагностика

- •Лечение

- •69. Туберкулѐз женских половых органов. Патогенез, классификация, методы диагностики, терапия, профилактика Патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение

- •Профилактика

- •Эпидемиология

- •Этиология

- •Патогенез

- •Классификация

- •Клиника

- •Диагностика

- •Лечение

- •71. Трихомониаз. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение

- •Этиопатогенез

- •Классификация

- •Клиника

- •Диагностика

- •Лечение

- •72. Бактериальный вагиноз. Причины, методы диагностики и терапии

- •Этиология

- •Клиника

- •Диагностика

- •Лечение гель-Метронидозол, крем-Клиндамицин

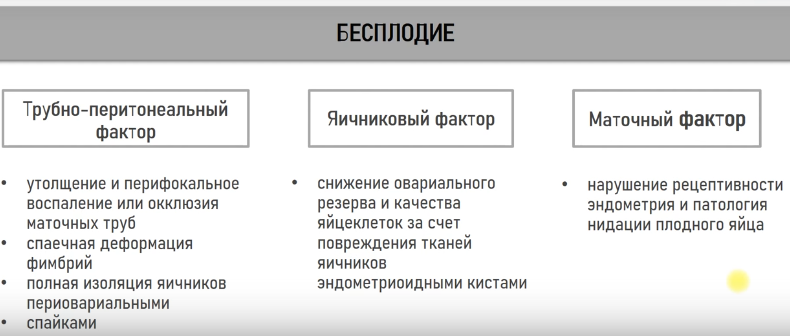

- •Бесплодие

- •Классификация

- •Женское бесплодие

- •2.Мужское бесплодие

- •1. Секреторное бесплодие

- •2. Экскреторное бесплодие

- •Диагностика женского бесплодия 1.Анамнез

- •4.1 Инфекционный скрининг включает:

- •4.2 Оценка овуляции

- •4.3 Оценка овариального резерва

- •Обследование мужчины

- •Профилактика женского бесплодия

- •74. Причины женского и мужского бесплодия. Алгоритм обследования при бесплодном браке

- •Причины мужского бесплодия

- •Алгоритм обследования при бесплодном браке

- •75. Методы диагностики бесплодия у женщин, роль эндоскопических методов. Методы диагностики бесплодия у женщин

- •4.1 Инфекционный скрининг включает:

- •4.2 Оценка овуляции

- •4.3 Оценка овариального резерва

- •Роль эндоскопических методов в диагностике бесплодия

- •76. Лечение различных форм женского бесплодия. Показания к оперативному лечению Принципы лечения женского бесплодия

- •Показания к оперативному лечению

- •77. Экстракорпоральное оплодотворение (эко). Оплодотворение спермой мужа и донора. Показания, методы

- •Методы вспомогательных репродуктивных технологий

- •Оплодотворение спермой мужа или донора. Показания

- •78. Дифференциальная диагностика внутреннего эндометриоза, субмукозной миомы и дисфункциональных маточных кровотечений

Реабилитирующая терапия - профилактика рецидива ДМК.

Устранение этиологических факторов

Нормализация функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы негормональными препаратами

Корригирующая циклическая гормональная терапия

В основе – возраст женщины.

Ювенильные кровотечения – прием детского акушера-гинеколога в стационаре. Метод гемостаза зависит от выраженности кровотечения и анемии:

ГЕМОСТАЗ

Анемия легкой степени → комплексное симптоматическое гемостатическое лечение: средства, усиливающие свертывающую способность крови, миотонические препараты, препараты железа.

Анемия средней степени, а также при отсутствии эффекта от симптоматического гемостатического лечения → гормональный гемостаз:

o Низкодозированные КОК (30 мг этинилэстрадиола):

день – 4 таблетки 120мг

день – 3 таблетки

день – 2 таблетки

до 21 – по 1 таблетке

o Дюфастон (чистый гестаген) - по 30 мг с последующим постепенным снижением дозы до 5 мг – менее удачный гемостаз по сравнению с КОК, применяют при кровотечениях не больше 10-12 дней, при этом кровотечение может усиливаться, т.к. чистый гестаген расслабляет миометрий.

Обильное маточное кровотечение, угрожающее жизни + тяжелая анемия → выскабливание полости матки по жизненным показаниям.

РЕАБИЛИТИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ

После остановки кровотечения (при выписке из стационара) – освобождение от физической нагрузки + не переохлаждаться.

Если кровотечение симптоматически остановлено в стационаре → начинать симптоматическую терапию с первого дня менструальноподобного кровотечения. Если оно было остановлено с помощью КОК → прием КОК в контрацептивном режиме (не в гемостатических дозах) в течение 6 месяцев. Либо препараты с гестагенной активностью: дюфастон, утрожестан с 16 по 25 день МЦ в течение 6-12 месяцев.

Дмк у женщин репродуктивного возраста

ГЕМОСТАЗ

Гистероскопия + РЛДВ (раздельное лечебно-диагностическое выскабливание) полости матки и цервикального канала. При этом день выскабливания считается первым днем МЦ.

РЕАБИЛИТИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ

Если женщина настроена на контрацепцию → КОК длительно (предварительно – обследование) либо ВМС «Мирена» (внутриматочная спираль) – т.е. гормональный гемостаз (если неэффективно → есть органическая причина). Если женщина хочет беременеть → индукция овуляции.

Дмк в перименопаузе

ГЕМОСТАЗ

РЛДВ под контролем гистероскопии – хирургический гемостаз + ударные дозы эстроген-гестагенных препаратов.

РЕАБИЛИТИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ

Подавление функции яичников – «псевдоменопауза»:

антигормоны (подавляют выработку гормонов) – антигонадотропины – гестринон, но они редко используются.

агонисты гонадотропин-релизинг гормона (бусерелин, диферелин) – до 6 месяцев, т.к. повышают риск развития остеопороза назначают вместе с препаратами кальция.

препараты с гестагенной активностью – дюфастон.

синтетические прогестины – норколут (синтетическое производное андрогенов)

в циклическом режиме, в ответ на отмену появится менструальноподобное кровотечение.

Затем диспансерный контроль во всех группах!

УЗИ – М-эхо – показатель толщины эндометрия – 1 раз в 6 месяцев.

УЗИ + осмотр молочных желез Мазок на онкоцитологию – 1 раз в год

Аменорея

11. Аменорея центрального генеза. Клиника, диагностика, лечение

К аменорее центрального генеза относятся нарушения функции как коры головного мозга, так и подкорковых структур (гипоталамо-гипофизарная аменорея).

Нарушения гипоталамо-гипофизарной системы могут быть:

функциональными

органическими

следствием врожденной патологии.

Этиология

Физиологическая — период детства, лактация. постменопауза

Органические поражение патогенез

Вне зависимости от причин поражения гипоталамо-гипофизарной области происходит нарушение выработки гипоталамического ГнРГ (гонадотропинрелизинг-гормона), что приводит к изменению секреции ФСГ, Л Г, АКТГ, СТГ, ТТГ и пролактина. При этом может нарушаться цикличность их секреции. При изменении гормонообразовательной функции гипофиза возникают разнообразные синдромы. Снижение секреции ФСГ и ЛГ приводит к нарушению развития фолликулов и, следовательно, недостаточной выработке яичниками эстрогенов. Вторичная гипоэстрогения, как правило, сопровождается гиперандрогенией, которая, в свою очередь, способствует возникновению вирильного синдрома, умеренно выраженного при гипоталамо-гипофизарных нарушениях.

Клиническая картина

Симптомы чрезмерной выработки гормонов гипофиза в зависимости от вида аденомы.

Симптомы гипофизарной недостаточности при синдроме Шихана в зависимости от степени ишемизации гипофиза.

«Центральные» симптомы, снижение массы тела, апатия, повышенная утомляемость, гипотермия, гипотензия — при различных формах стресса.

Нарушение обоняния при синдроме Кальмана.

Поскольку гипофиз ответствен и за обменные процессы, при поражении гипоталамо-гипофизарной области больных отличает характерный внешний вид: ожирение, лунообразное лицо, жировой фартук, стрии на животе и на бедрах, однако возможна и чрезмерная худоба со слабо выраженными вторичными половыми признаками. Ожирение и сильное похудение в результате нарушений гипоталамо-гипофизарной области усугубляют проявления гормональной дисфункции.

Аменорея, обусловленная заболеваниями гипофиза

Наряду с отсутствием менструаций, гипоплазией молочных желез, наружных и внутренних половых органов и бесплодием, клиническая картина дополняется характерными симптомами основного заболевания:

при врожденной гипоплазии гипофиза типична задержка полового развития в пубертатном периоде, аменорея носит первичный характер;

при синдроме Шихана – ишемия и некроз гипофиза. жалобы и симптомы возникают при указании в анамнезе на массивное кровотечение или (значительно реже) септическое осложнение после родов или аборта;

пролактинома

соматотропинома

аденома, секретирующия ТТГ, АКТГ, гонадотропины

нефункциональные аденомы

туберкулез, саркооидоз

синдром пустого турецкого седла

Диагностика аменореи, обусловленной заболеваниями гипофиза

Основными методами в диагностике причин гипофизарной аменореи являются гормональные исследования (уровень ЛГ, ФСГ, пролактина, половых гормонов) и методики, позволяющие визуализировать анатомические изменения в турецком седле (КТ, МРТ головного мозга). Анамнез, объективный осмотр, специальное гинекологическое обследование, УЗИ позволяют выявить признаки гипофункции яичников (гипоплазию наружных половых органов, матки и яичников), объективный осмотр и гормональные исследования — недостаточную эстрогенную насыщенность.

Выявление типичных признаков поражения гипофиза требует дополнительных методов исследования (функциональные пробы, повторное исследование уровня гормонов, определение инсулиноподобного фактора роста).

Все пациентки с подозрением на заболевания гипофиза должны быть проконсультированы эндокринологом, с подозрением на опухоль гипофиза — нейрохирургом.

Лечение гипофизарной аменореи

Лечение гипофизарной аменореи предполагает установление ее точной причины, которая определяет цель лечения у конкретной больной.

Цели лечения:

устранение причины аменореи;

нормализация менструального цикла;

коррекция массы тела;

формирование женского фенотипа;

лечение основного заболевания.

Если причина может быть устранена (например, опухоль гипофиза, гиперпролактинемия), проводят лечение основного заболевания, что приводит к самопроизвольному восстановлению менструального цикла. Если причина не может быть устранена (например, врожденная аномалия гипофиза, некроз гипофиза), проводят замещение утраченной функции яичников (ЗГТ до возраста естественной менопаузы), направленное на коррекцию фенотипа и профилактику метаболических нарушений, обусловленных последствиями эстрогенного дефицита.

При синдроме гиперпролактинемии проводят лечение агонистами дофамина, направленное на нормализацию уровня пролактина и восстановление регуляции репродуктивной системы на уровне «гипоталамус–гипофиз–яичники».

АМЕНОРЕЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И НАРУШЕНИЯМИ

ГИПОТАЛАМУСА, ЭКСТРАГИПОТАЛАМИЧЕСКИХ СТРУКТУР И КОРЫ ГМ

Аменорея, причиной которой являются заболевания или нарушения гипоталамуса, экстрагипоталамических структур и коры головного мозга, всегда «истинная» вторичная и носит гипогонадотропный характер.

Этиология

В основе развития корково-гипоталамической аменореи лежат:

х-сцепленное рецессивное генетические заболевания (синдром Кальмана) –нарушена миграция ГнРГ внутри гипотолямуса; -гипогонадотропный гипогонадизс+ аносмия

опухоли гипоталамической области (краниофарингиомы, менингиомы, глиомы, хордомы и др.);

острый и хронический истощающий психоэмоциональный стресс;

чрезмерные физические нагрузки;

голодание (резкое снижение количества жировой ткани на периферии).

Клиническая картина

Аменорея, вызванная острым или хроническим психоэмоциональным стрессом («психогенная» аменорея), сопровождается общей слабостью, утомляемостью, головной болью, потливостью, ухудшением памяти, плаксивостью, раздражительностью или апатией, потерей массы тела за короткий промежуток времени на 3–10% и более. Снижение массы тела характерно и для пациенток с косметической аменореей. При переходе заболевания в стадию нервной анорексии присоединяется отсутствие аппетита, даже отвращение к пище, прогрессирующая потеря массы тела, гипотермия, артериальная гипотензия, брадикардия, акроцианоз, сухость кожи, слабость, запор. Внешне психика больных не нарушена, физическая активность сохранена. Несмотря на это, пациентки с нервной анорексией требуют лечения у психиатра и срочной компенсации развивающихся метаболических нарушений, чреватых развитием полиорганной недостаточности и гибели больной.

Особенности клинической картины синдрома Каллмана — врожденное отсутствие обоняния за счет аплазии обонятельных луковиц мозга (выявляют при МРТ).

Для пациенток с гипоталамической аменореей на фоне дисфункции нейромедиаторного обмена может быть характерно и ожирение с типичным отложением жировой ткани (верхняя треть плеча, верхняя треть бедер, «фартук» на животе, «климактерический горбик»). Их отличает наличие стрий на коже от розового до синюшного или красного цвета, выраженный спектр вегетоневротических и психоэмоциональных расстройств, нарушения сна, пищевого поведения, терморегуляции.

Диагностика

Диагностика гипоталамического уровня поражения при нарушениях менструального цикла затруднена. Наиболее информативно наличие характерной клинической картины и типичного анамнеза. Методами, верифицирующими центральный уровень поражения, являются электроэнцефалография, допплерометрия головного мозга или реоэнцефалография, МРТ и функциональные пробы.

Лечение

Цели лечения:

устранение причины аменореи;

коррекция метаболических нарушений;

нормализация менструального цикла;

лечение основного заболевания.

Если причина аменореи может быть нивелирована (например, психогенная аменорея), проводят мероприятия по ее устранению. Однако, учитывая уровень поражения (системность метаболических нарушений), восстановление всегда проводится поэтапно: приоритетна ликвидация нарушений нейромедиаторного обмена и вызванных ими метаболических нарушений, и только потом — восстановление менструального цикла. Если причина неустранима (например, синдром Каллмана), лечение носит симптоматический заместительный характер — ЗГТ до возраста естественной менопаузы.

При аменорее на фоне потери массы тела важную роль играет беседа с больной и объяснение ей причины аменореи. Учитывая мотивацию пациентки на поддержание низкого веса, следует помнить, что масса тела к моменту менархе является биологическим минимумом для организма, при котором способна функционировать репродуктивная система. Следовательно, восстановление массы до этого уровня является обязательным. Приоритетны нормализация питания, лечение у психиатра, коррекция метаболических нарушений. После прибавки массы следует этап симптоматической ЗГТ.

При психогенной аменорее лечение в первую очередь направлено на ликвидацию стрессового фактора и снижение реакции на него с помощью психотерапии и «малых» транквилизаторов, пациентки наблюдаются у психотерапевта или психиатра. При улучшении состояния больной показана ЗГТ.

12. Аменорея первичная. Роль хромосомных и генетических факторов

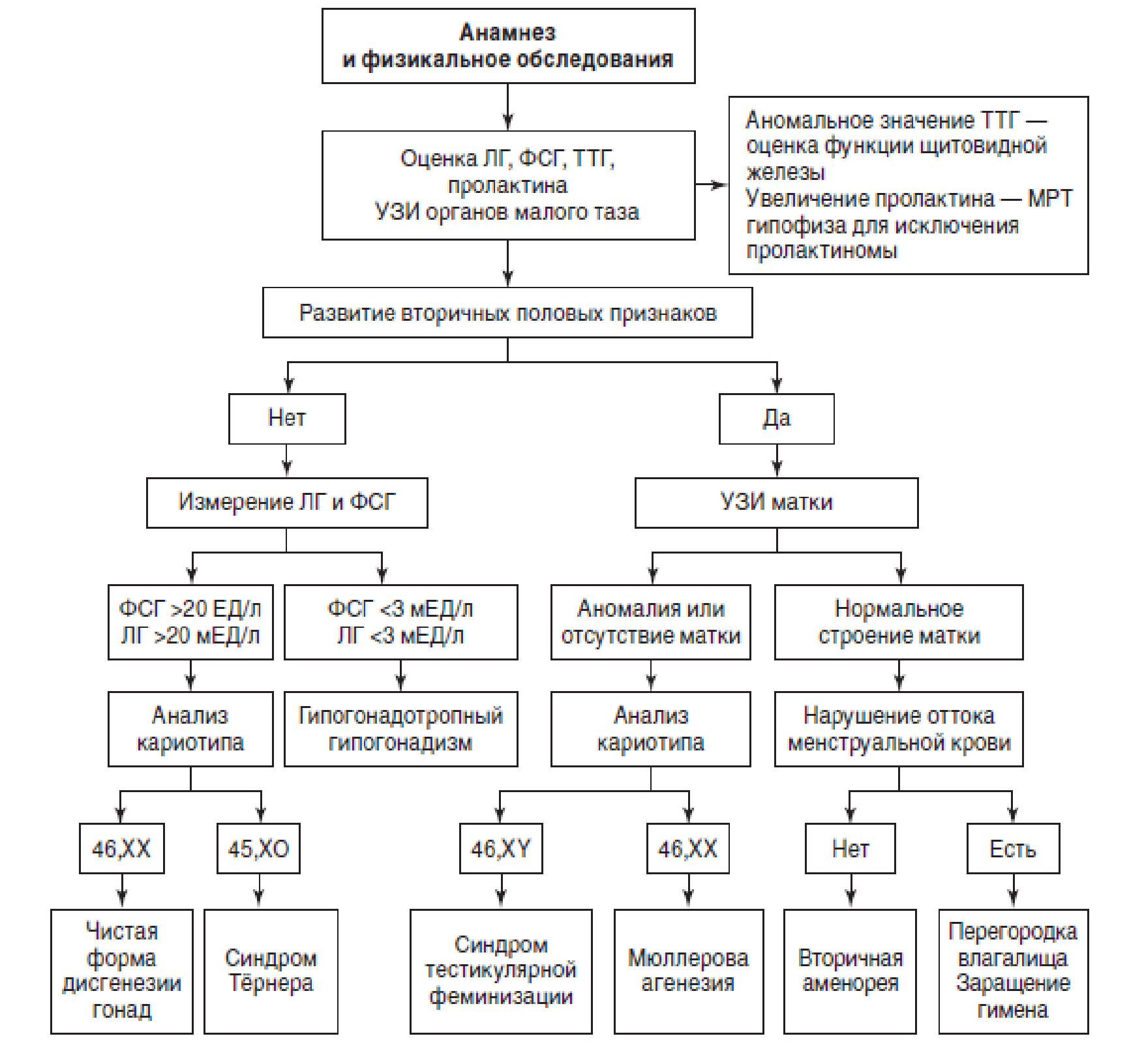

Принципиально важно деление аменореи на первичную и вторичную.

Первичной называют аменорею при отсутствии в анамнезе самопроизвольных менструаций по достижении возраста 16 лет. Если в анамнезе есть указание хотя бы на одну менструацию в жизни — аменорея считается вторичной.

Первичная аменорея может быть следствием нарушения функции любого уровня регуляции менструального цикла! То есть нарушения могут быть на уровне матки, яичников, гипофиза, гипоталамуса, экстрагипоталомических структур. Первичная аменорея чаще НЕ центрального генеза, при этом большую роль играют хромосомные и генетические факторы.

Рассмотрим первичную аменорею по уровням поражения репродуктивной системы:

Нарушение оттока менструальной крови наружу. При этом циклические процессы в репродуктивной системе сохранены, просто есть препятствие для оттока крови. Это называется ложная первичная аменорея.

Причины:

поперечная перегородка во влагалище

заращение девственной плевы

агенезия влагалища

Агенезия или атрезия цервикального канала

Первичная маточная аменорея.

Агенезия мюллеровых протоков (синдром Майера–Рокитанского–Кюстера– Хаузера) — полное или частичное отсутствие матки и влагалища при нормальном развитии вторичных половых признаков. Это врожденный порок развития.

Генотип 46ХХ o Фенотип женский o Яичники полноценные o Отсутствуют матка и влагалище

Полная резистентность к андрогенам (тестикулярная феминизация — синдром Морисса) — рассматривается как форма мужского псевдогермафродитизма. Вызвана мутацией гена, отвечающего за андрогеновый рецептор.

Генотип XY

Фенотип женский, рост и развитие нормальные, тенденция к евнухоидной конституции, приблизительно у 50% пациенток наблюдаются паховые грыжи. При неполной форме нечувствительности к андрогенам могут выявляться признаки андрогенного влияния (частичный рост волос по мужскому типу).

Матка, трубы и верхняя треть влагалища отсутствуют.

Уровень тестостерона нормальный или повышен, однако ввиду нечувствительности к андрогенам признаков вирилизации нет. Характерно отсутствие роста волос в подмышечных областях и на лобке.

Первичная яичниковая аменорея. Причина – , агенезия, дисгенезия гонад (патология, обусловленная хромосомными нарушениями).

Варианты дисгенезии гонад:

Чистая дисгенезия гонад 46, XY (синдром Свайера). Суть в том, что в Y хромосома есть, но в ней нарушен локус, который определяет пол и развитие семенников нет ни мужских ни женских половых желез. Половое созревания не наступает из-за неразвитых гонад. Отмечается полная стерильность. Однако нейроэндокринные регуляторы роста и развития организма никак не затронуты. Характерен высокий рост, вторичные половые признаки не развиты.

Типичная форма 45, ХО (Синдром Шерешевского — Тѐрнера) – геномная мутация (моносомия по Х-хромосоме). Характеризуется аномалиями физического развития, низкорослостью и половым инфантилизмом. Еще: диспластичное телосложение, короткая шея («шея сфинкса»), вальгусная деформация локтевых и коленных суставов, наличие крыловидных складок на шее, низкое расположение ушных раковин, бочкообразная грудная клетка, широко расставленные соски молочных желез, отсутствие или резкое недоразвитие вторичных половых признаков, множественные пигментные пятна.

Смешанная дисгенезия гонад (45,X/46,XY-мозаицизм). Суть в том, что в одних клетках организма кариотип 45,X, а в других 46,XY (так как в результате эмбриогенеза какие-то клетки потеряли Y и продолжили делиться без этой хромосомы). Клинические проявления сильно варьируют: от частичной вирилизации и гениталий промежуточного типа при рождении до полностью мужского или женского фенотипа. Важно знать, что мужская гонада часто малигнизируется!

Первичная гипофизарная аменорея.

Врожденная гипоплазия гипофиза («малое» турецкое седло). Механизм: гипоплазия гипофиза мало вырабатывается ЛГ и ФСГ задержка полового развития в пубертатном периоде , первичная аменорея

Биохимические дефекты строения молекул гонадотропных гормонов. В случае нарушения синтеза α-цепи молекулы наблюдается изолированная недостаточность гонадотропинов, при нарушении синтеза β-цепи страдает избирательное нарушение синтеза молекул гонадотропинов и ТТГ, что вызывает вторичный гипогонадизм и вторичный гипотиреоз вследствие отсутствия адекватной регуляции в системах «гипофиз–яичники» и «гипофиз–щитовидная железа»;

Первичная гипоталамическая аменорея

Синдрома Кальмана - симптомокомплекс наследственно обусловленных аномалий, характеризующийся сочетанием гипогонадотропного гипогонадизма с расстройствами обоняния (аносмия или гипоосмия) и недостаточной секрецией гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ). Низкий уровень ЛГ и ФСГ ведѐт к развитию вторичного (центрального) гипогонадизма.

Причина аномалий при синдроме Каллмана — расстройство импульсной секреции гонадолиберина (ГнРГ) в гипоталамусе. Наследование X-сцепленное рецессивное или аутосомно-доминантное с неполной пенетрантностью.

13. Яичниковая и маточная форма аменореи. Этиология и патогенез, клиника, диагностика, принципы терапии яичниковая аменорея

Яичниковая аменорея - отсутствия менструаций при наличии поражения на уровне яичников. Является гипергонадотропной аменореей.

Этиология

Физиологическая яичниковая аменорея — постменопауза, беременность.

Первичная: дигенезия

синдром Шерешевского–Тернера (типичная формы дисгенезии 45ХО);

Синдром Свайера 46 ХУ: матка, влаг, мат трубы есть, выглядит как женщина высокий рост.- чистая, полная форма дисгенезии. Гонады подвержены малигнизации

Вторичная:

первичная яичниковая недостаточность;

постовариоэктомический синдром; -ятрогенная причина

вирилизующая опухоль яичников

СПКЯ (синдром поликистозных яичников),

синдром истощения яичников,

синдром резистентных яичников, (преждевременная нед-ть яичников до 40 лет)

овариэктомия

Патогенез

По принципу обратной связи отсутствие (снижение) выработки эстрогенов приводит к усилению синтеза гонадотропинов.

Клиническая картина

Клиническая картина обусловлена основным заболеванием.

Первичную яичниковую недостаточность следует заподозрить при наличии вторичной олигоменореи с последующим развитием аменореи и типичными для климактерия вегетососудистыми проявлениями — приливами, потливостью, астенизацией, головными болями, нарушением трудоспособности и др. На фоне аменореи прогрессируют проявления дефицита эстрогенов вплоть до развития атрофических процессов в молочных железах и половых органах.

Для аутоиммунного поражения рецепторного аппарата яичников характерно отсутствие специфической клинической симптоматики — наблюдаются аменорея, которая может быть как первичной, так и вторичной (но всегда «истинная»), и бесплодие, которое также может быть первичным и вторичным.

Ведущим в клинической картине вирилизующей опухоли яичников является обратное развитие вторичных половых признаков, определяемое как «дефе- минизация» — гипотрофия молочных желез, матки и наружных половых органов. Это сопровождается изменением характера отложения подкожной жировой клетчатки по мужскому типу и появлением симптомов грубой вирилизации («маскулинизация» — гипертрофия клитора, залысины и алопеция, «кадык», чрезмерная потливость с неприятным запахом). В зависимости от периода жизни, в котором развилось заболевание, аменорея может быть как первичной, так и вторичной. Дополняет клиническую картину наличие объемного образования в области придатков.

Для СПКЯ характерна первичная олигоменорея, аменорея развивается вторично и сопровождается симптомами андрогенизации (гипертрихоз или гирсутизм, акне, себорея), у 50% женщин наблюдается ожирение.

Клиническая картина дисгенезии гонад характеризуется специфическим внешним видом — низкий рост (не более 150–155 см), диспластичное телосложение, короткая шея («шея сфинкса»), вальгусная деформация локтевых (лат. valgus – искривленный) и коленных суставов, наличие крыловидных складок на шее, низкое расположение ушных раковин, бочкообразная грудная клетка, широко расставленные соски молочных желез, отсутствие или резкое недоразвитие вторичных половых признаков, множественные пигментные пятна. Характерны дефекты развития сердечно-сосудистой, костной, мочевыделительной и других систем. Аменорея при исгенезии гонад (синдром Шерешевского– Тернера) всегда первичная.

Постовариоэктомический синдром характеризуется указанием в анамнезе на оперативное вмешательство на матке и придатках. Следует отметить, что причиной выключения функции яичников с развитием у молодой женщины вторичной аменореи может послужить ятрогенное нарушение (вплоть до прекращения) кровотока в яичниках, обусловленное оперативным вмешательством без удаления придатков. Клиническая картина аналогична климактерическим расстройствам, однако у большинства пациенток она более выражена.

Диагностика

Отличительная черта этой формы аменореи — повышение уровня гонадотропинов, особенно ФСГ. Преимущественное повышение ЛГ с формированием индекса ЛГ/ФСГ более 2 характерно только для пациенток с СПКЯ.

Наиболее информативны следующие методы диагностики:

указание в анамнезе на оперативное вмешательство;

указание на наличие хронических аутоиммунных заболеваний (галактоземия, вирусные инфекции, актиномикоз и др.) как возможной причины поражения рецепторов яичников;

гормональный (определение уровня и соотношения гонадотропинов, выявление гипоэстрогении, повышение (при вирилизующей опухоли) или снижение тестостерона (постовариэктомический синдром);

УЗИ (отсутствие или гипоплазия яичников — яичники в виде тяжей; отсутствие фолликулярного аппарата при дисгенезии гонад или ПНЯ (преждевременная недостаточность яичника); типичные критерии СПКЯ);

допплерометрическое исследование кровотока (резкое нарушение вплоть до полного отсутствия при постовариэктомическом синдроме);

кариотипирование (аномальный кариотип при дисгенезии гонад — типичная форма синдрома Шерешевского–Тернера — 45,Х0, возможны различные варианты мозаики — 45,Х0/46,ХХ, при смешанной форме

дисгенезии гонад в кариотипе выявляется Y-хромосома);

лапароскопия, биопсия гонад.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальную диагностику проводят с аменореей, обусловленной поражением вышележащих уровней репродуктивной системы.

NB! Диагностическое значение имеет положительная циклическая проба (с эстрогеном и гестагеном), свидетельствующая о наличии функционально активного эндометрия, а также повышение уровня гонадотропинов крови, данные УЗИ, лапароскопии и биопсии, характерные для ПНЯ, СПКЯ.

Лечение

Цели лечения:

устранение причины аменореи;

нормализация менструального цикла;

коррекция массы тела;

формирование женского фенотипа;

лечение основного заболевания.

При аменорее, обусловленной гистерэктомией или врожденным отсутствием гонад, восстановление менструаций невозможно, лечение сводится к устранению сопутствующих нейроэндокринных расстройств.

У пациенток с сохраненной маткой восстановление менструального цикла возможно посредством циклической гормонотерапии, имитирующей утраченную функцию яичников. Лечение носит заместительный характер и проводится до возраста естественной менопаузы (50–51 год). ЗГТ

Одной из целей лечения пациенток с синдромом Шерешевского–Тернера является формирование женского фенотипа и увеличение конечного роста. Все больные наблюдаются у эндокринолога. При наличии доказанной недостаточности гормона роста проводят заместительную терапию его аналогами. Лечение препаратами женских половых гормонов начинают с 15 лет и продолжают до возраста естественной менопаузы. ЗГТ

Особое внимание следует уделять пациенткам, имеющим в кариотипе Yхромосому. Наличие Y-хромосомы свидетельствует о возможном наличии в аномальной гонаде клеток, характерных для тестикула. Их расположение в брюшной полости создает риск злокачественного роста, поэтому гонады у таких больных принято удалять после окончания пубертатного периода с последующей ЗГТ до возраста естественной менопаузы.

Все пациентки с ПНЯ (преждевременная недостаточность яичника) входят в группу высокого риска развития остеопенического синдрома, что требует динамического контроля за состоянием минеральной плотности костной ткани (денситометрия, уровень ионизированного кальция, маркеры костного метаболизма). В случае выявления остеопороза пациентки нуждаются в консультации соответствующего специалиста. Меры профилактики развития остеопороза и патологических переломов заключаются в адекватном возмещении уровня эстрогенов, коррекции рациона с полноценным потреблением кальция, витамина D3 и животных белков. ЗГТ

Маточная аменорея

Маточная аменорея - это отсутствие менструаций при наличии поражения на уровне органов-мишеней (нормогонадотропная аменорея).

Этиология

Истинная первичная маточная аменорея:

синдром Рокитанского–Кюстнера–Майера–Хаузера – агенезия мюллеровых протоков;

синдром тестикулярной феминизации.

Истинная вторичная маточная аменорея:

синдром Ашермана=внутриматочные синехии, зассчет повреждения базального слоя эндометрия;

при туберкулезе; состояния после кюретажа, абляции эндометрия;

состояние после гистерэктомии без придатков.

Ложная первичная маточная аменорея:

поперечная перегородка во влагалище;

заращение девственной плевы=неперфорированный гимен;

агенезия влагалища

атрезия или агенезия цервикального канала.

Патогенез

Отсутствие менструаций связано с механическим нарушением оттока менструальной крови или отсутствием органа/его части (матка/эндометрий). При этом работа органов-мишеней не влияет на регуляцию репродуктивной системы, следовательно, синтез гормонов во всех звеньях не изменяется.

Клиническая картина

При нарушении оттока менструальной крови в клинической картине доминирует циклический болевой синдром, который нарастает в динамике от месяца к месяцу. Боли обусловлены растяжением стенок влагалища с формированием гематокольпоса. Без восстановления оттока кровь, скапливаясь в полостях влагалища, а затем матки и маточных труб (гематометра, гематосальпинксы), помимо болей, приводит к развитию пирогенной реакции и интоксикационного синдрома, вплоть до развития симптомокомплекса «острого живота».

У женщин с удаленной маткой или аплазией органа специфические симптомы отсутствуют. Ввиду общности происхождения аплазия матки часто сочетается с аплазией влагалища (синдром Рокитанского–Кюстнера–Майера–Хаузера).

Агенезия мюллеровых протоков (синдром Майера–Рокитанского–Кюстера– Хаузера) — полное или частичное отсутствие матки и верхняя часть влагалища при нормальном развитии вторичных половых признаков.

Генотип 46ХХ o Фенотип женский o Яичники полноценные

o Отсутствуюет матка и влагалище верхняя часть

Полная резистентность к андрогенам (тестикулярная феминизация — синдром Морисса) — Х-сцепленное заболевание, связанное с мутацией рецепторов андрогенов. рассматривается как форма мужского псевдогермафродитизма.

Генотип 46XY

Фенотип женский, рост и развитие нормальные, имеется влагалище, как правило оно небольшое. тенденция к евнухоидной конституции, приблизительно у 50% пациенток наблюдаются паховые грыжи, в которых располагаются гонады. Такие гонады часто могут малигнизироваться, необходимо их удалять.

o Матка, трубы и верхняя треть влагалища отсутствуют.

Уровень тестостерона нормальный или повышен, однако ввиду нечувствительности к андрогенам признаков вирилизации нет. Характерно отсутствие роста волос в подмышечных областях и на лобке.

Диагностика

Основана на выявлении:

первичной аменореи у девушек-подростков, имеющих циклический нарастающий со временем болевой синдром с присоединением нарушения функции мочевого пузыря и кишечника, субфебрилитета, признаков интоксикации, появлением симптомов раздражения брюшины;

наличия в проекции влагалища тестоватого болезненного образования (жидкостного при УЗИ);

увеличенной болезненной матки (гематометра);

анатомических изменений наружных половых органов, соответствующих локализации аномалии (плотная девственная плева без отверстия, частичная или полная атрезия/аплазия влагалища, непроходимость цервикального

канала при его зондировании, отсутствие матки);

туберкулеза половых органов в анамнезе (туберкулезный эндометрит);

первичной аменореи в сочетании с аплазией матки и влагалища при нормальном развитии вторичных половых признаков и женском кариотипе влагалища (синдром Рокитанского–Кюстнера–Майера–Хаузера);

первичной аменореи в сочетании с аплазией матки и различной степени гипоплазии влагалища при отсутствии полового оволосения и мужском кариотипе (синдром тестикулярной феминизации);

вторичной аменореи при указании в анамнезе на многократные или травматичные внутриматочные вмешательства (выскабливание стенок полости матки, аблация эндометрия, введение в полость матки раствора йода);

первичного или вторичного бесплодия.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальную диагностику проводят с аменореей, обусловленной поражением вышележащих уровней репродуктивной системы. Диагностическое значение имеет отрицательная циклическая проба (с эстрогеном и гестагеном), свидетельствующая об отсутствии у пациентки функционально активного эндометрия, нормальный уровень гонадотропинов крови, а также данные УЗИ, гистероскопии и лапароскопии.

Лечение

При нарушении оттока менструальной крови необходимо его восстановление путем рассечения девственной плевы с последующей профилактикой слипчивого процесса в цервикальном канале и лечением развившихся осложнений. Или бужировнаик

Лечение внутриматочных синехий проводят хирургическим путем: зондирование, гистерорезектоскопия в предполагаемые дни менструации с иссечением синехий, каутеризация или воздействие лазером с последующим назначением циклической гормонотерапии в течение 3 мес и более.

Необходимость и характер лечения обусловлены основным заболеванием. Лечение бесплодия ограничено возможностями суррогатного материнства.

Формирование влашалища – кольпоэз.

При тестикулярная феминизация –гонадэктомия, и ЗГТ

Аменория, при нарушении др. эндокринных желез

Врожденная гиперплазия коры надпочеников (Адрено-генитальный синдром): Активно синтезируют 17-Он прогестерон, андрогены –это приводит к гирсутизму, аменореи, андрогензависимых дермаопатий.

Синдром/болезнь Иценко-Кушенга ( повышение АКТГ, кортиола).

Андроген_секртирующие опухоли надпочечников.

Патология ЩЖ

14. Гиперпролактинемическая аменорея. Классификация, клиника, диагностика, лечение

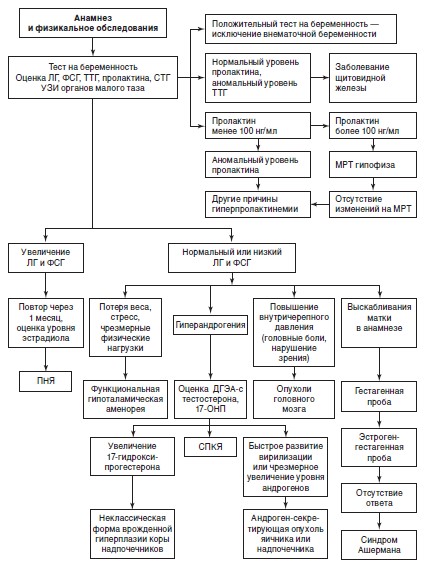

Гиперпролактинемия — состояние, связанное с избыточной секрецией пролактина, которая приводит к снижению синтеза гонадотропинов в гипофизе и гипогонадотропной аменорее.

Гиперпролактинемия — причина вторичной аменореи в 20– 25% наблюдений. Различают первичную гиперпролактинемию (при первичном поражении пролактинсекретирующих структур) и ее вторичные формы, наблюдаемые при других эндокринных и неэндокринных заболеваниях, а также при приеме некоторых лекарств.

Выделяют:

физиологическая гиперпролактинемия (лактация, интенсив физ нагр, беременность, в ночное время)

фармакологическая (при лечении нервно-психич заб, длит прием КОК)

патологичексая

Норма пролактина 20-27 нг/мл

Этиология и патогенез

Патологическая гиперпролактинемия развивается в результате анатомических или функциональных нарушений гипоталамо-гипофизарной системы.

Анатомические причины гиперпролактинемии:

опухоли гипофиза (краниофарингиома, глиома, гранулема), гормональноактивные опухоли (пролактиномы, смешанные пролактинАКТГ-

секретирующие аденомы гипофиза);

повреждения ножки гипофиза в результате травмы или хирургического вмешательства, черепно-мозговые травмы, воздействие радиации.

Функциональные причины:

стрессы;

нейроинфекции (менингит, энцефалит);

различные эндокринные заболевания (гипотиреоз, болезнь Кушинга, синдром Нельсона, акромегалия).

Редкие причины:

почечная недостаточность;

эктопическая продукция пролактина при бронхогенной карциноме, гипернефроме;

операции, травмы в области грудной клетки ятрогенные причины: o прием препаратов, влияющих на секрецию и обмен дофамина: фенотиазинов, галоперидола, метоклопрами- да, домперидона, сульпирида,

прием препаратов, истощающих запасы дофамина в ЦНС: резерпина, ингибиторов моноаминоксидазы, опиоидов,

прием стимуляторов серотонинергической системы: амфетаминов, галлюциногенов.

Вышеперечисленные причины приводят к нарушению ингибирующего влияния дофамина на синтез и выделение пролактина. В результате постоянной стимуляции секреции пролактина происходит гиперплазия лактотрофов гипофиза, а затем возможно формирование микро- или макроаденомы гипофиза.

Механизм нарушения репродуктивной функции на фоне гиперпролактинемии:

под влиянием пролактина уменьшается синтез и выделение ГнРГ и, соответственно, ЛГ и ФСГ;

в яичниках тормозится гонадотропинзависимый рост фолликулов, синтез половых гормонов.

Клиническая картина

Менструальный цикл нарушается по типу вторичной аменореи. Около 70% пациенток связывают нарушения менструального цикла с тяжелыми стрессами, травмами, оперативными вмешательствами, длительным приемом нейролептиков. Галакторею (лакторею) — от единичных капель молозива до струйного выделения молока — наблюдают у 67% женщин с гиперпролактинемией, но она не коррелирует с содержанием пролактина.

Головные боли (чаще по типу мигрени), головокружения, транзиторное повышение АД отмечает приблизительно половина женщин с гиперпролактинемией. К сопутствующим характерным жалобам также относят нейропсихические реакции: депрессию, раздражительность, эмоциональную лабильность.

Диагностика

Выясняют время нарушения менструального цикла, косвенно свидетельствующее о длительности гиперпролактинемии. Корреляции между длительностью заболевания и риском развития аденомы гипофиза не отмечено.

При гинекологическом исследовании обращают внимание на признаки гипоэстрогении.

При функциональной гиперпролактинемии содержание пролактина не превышает 2000 мМЕ/л; при концентрации пролактина 3500–8000 мМЕ/л вероятность микроаденомы и макропролактиньомы гипофиза составляет 70–85%.

Снижение концентрации гонадотропинов в крови (ЛГ и ФСГ) коррелирует с увеличением содержания пролактина. Чем выше содержание пролактина, тем ниже концентрации гонадотропинов, эстрадиола. При повышении концентрации пролактина необходимо исключить гипотиреоз.

Исследование глазного дна и полей зрения (изменение сосудов глазного дна или битемпоральное сужение полей зрения на белый, красный, зеленый и синий цвета) может свидетельствовать о макроаденоме гипофиза.

Трасвагинальная эхография помогает в дифференциальной диагностике с СПКЯ. Для гиперпролактинемии характерны мультифолликулярные яичники нормального размера и объема со множеством фолликулов диаметром 4–8 мм, диффузно расположенных в строме. Диагностика микроаденомы гипофиза в настоящее время возможна с использованием КТ или МРТ.

Дифференциальная диагностика

В первую очередь необходимо исключить гипотиреоз, для которого характерны изменения поведенческих реакций (апатия, безразличие, ухудшение памяти), слабость, повышенная утомляемость с нарушением трудоспособности, отеки, сухость кожи, ломкость ногтей и волос, запоры. Иногда первое проявление гипотиреоза — спонтанная галакторея с нарушением менструального цикла, поэтому пациентки обращаются к гинекологу. Отмечают повышение содержания ТТГ и снижение концентраций свободного Т4 на фоне повышенного или нормального содержания пролактина.

У женщин с гирсутизмом и гиперпролактинемией исключают СПКЯ.

Есть проба с агонистами дофамина:

Натощая опру р пролактина

5 мг препарата

Через 2-3 часа повторн опр пролактина

= если произошло снижение в 2 и более раз то это функциональный генез.

Лечение

Медикаментозное лечение. Для лечения применяют агонисты дофамина. Наиболее часто назначают 1-е поколение бромокриптин (алколойды спорыньи) , начиная с 1/2 таблетки (1,25 мг), постепенно повышая дозу до 3–4 таблеток (7,5–10 мг) в сутки под контролем содержания пролактина в крови и до восстановления овуляторных менструальных циклов. Затем дозу постепенно уменьшают до 1 таблетки (2,5 мг) в сутки и продолжают лечение в течение 6–8 мес. Овуляция наступает, как правило, на 4–8-й неделе лечения, фертильность восстанавливается в 75–90% наблюдений. При приеме препарата возможны тошнота, снижение АД, слабость. К препаратам пролонгированного действия с минимальными побочными эффектами относят каберголин (достинекс), который назначают по 2,5 мг 1 или 2 раза в неделю под контролем содержания пролактина в крови.

Производные трициклических бензогуанилов - норпролак

Каберголин(достинекс)

При микроаденомах гипофиза также назначают агонисты дофамина. При этом отмечают дистрофические изменения опухоли, ее некроз и уменьшение вплоть до исчезновения. Лечение более длительное, продолжается после нормализации содержания пролактина и восстановления репродуктивной функции под диспансерным наблюдением, поскольку рецидивы происходят чаще, чем в случае функциональной гиперпролактинемии. Обязательно наблюдение невропатолога и офтальмолога. Беременность у пациенток с микроаденомой гипофиза, как правило, протекает благополучно. Во время беременности препараты отменяют.

Хирургическое лечение. При макроаденомах гипофиза показано нейрохирургическое вмешательство трансфеноидальным доступом, что позволяет произвести селективное удаление аденомы без нарушения секреции других тропных гормонов гипофиза. Подфронтальный доступ используют при супраселлярной аденоме с тенденцией роста в сторону височной области. При сдавлении опухолью перекреста зрительного нерва предпочтение отдают риносептальному доступу. В послеоперационном периоде рекомендуют длительное применение агонистов дофамина.

Помимо хирургического лечения, при макроаденомах эффективны рентгенотерапия и телегамматерапия, использование ионизирующего излучения, энергии протонов, что создает возможность точного разрушения только ткани опухоли.

15. Дисгенезия гонад диагностика, лечение |

и |

тестикулярная |

феминизация. |

Клиника, |

Дисгенезия гонад – генетическое растройсво (хромосомные нарушения), характеризующиеся нарушенной дифференцировки половых желез.

синдром Шерешевского–Тернера (типичная формы дисгенезии 45ХО);

Синдром Свайера 46 ХУ: матка, влаг, мат трубы есть, выглядит как женщина высокий рост.- чистая, полная форма дисгенезии. Гонады подвержены малигнизации

Клиническая картина

Клиническая картина дисгенезии гонад характеризуется специфическим внешним видом — низкий рост (не более 150–155 см), диспластичное телосложение, короткая шея («шея сфинкса»), вальгусная деформация локтевых (лат. valgus – искривленный) и коленных суставов, наличие крыловидных складок на шее, низкое расположение ушных раковин, бочкообразная грудная клетка, широко расставленные соски молочных желез, отсутствие или резкое недоразвитие вторичных половых признаков, множественные пигментные пятна. Характерны дефекты развития сердечно-сосудистой, костной, мочевыделительной и других систем. Аменорея при (синдром Шерешевского– Тернера- 45ХО) всегда первичная. Нарушена дифференцировка яичников, м б недорозвиты, или гонады с тяжами (яичников нет)

Синдром Свайера 46 ХУ. Высокий (норм) рост, женский фенотип, наруж половые органы по женскому типу недоразвиты, недоразвитие вторич половых признаков. Внутр половые железы представлены гонадным тяжем и не производят гормонов.

Полная стерильность.

Диагностика

Дисгенезию гонад следует заподозрить у любой женщины, обратившейся с жалобами на нарушения менструального цикла, если ее рост менее 150 см. В большинстве случаев при дисгенезии гонад наблюдается первичная аменорея; при легких формах болезни аменорея может быть вторичной.

Лабораторная диагностика. Уровни ФСГ и ЛГ в сыворотке повышены.

Цитогенетическое исследование необходимо для уточнения диагноза.

Если Y-хромосома не обнаружена, определяют антиген H-Y.

Аномалии почек и мочевых путей (подковообразная почка, тазовая дистопия почки или удвоение мочеточника) выявляют при экскреторной урографии.

Дисгенезия гонад может сочетаться с коарктацией аорты и другими пороками развития сердца и сосудов.

Регулярно исследуют функцию щитовидной железы, поскольку больные с дисгенезией гонад предрасположены к хроническому лимфоцитарному тиреоидиту.

До и во время лечения определяют костный возраст по рентгенограммам левой кисти и запястья.

Лечение

При аменорее, обусловленной гистерэктомией или врожденным отсутствием гонад, восстановление менструаций невозможно, лечение сводится к устранению сопутствующих нейроэндокринных расстройств.

У пациенток с сохраненной маткой восстановление менструального цикла возможно посредством циклической гормонотерапии, имитирующей утраченную функцию яичников. Лечение носит заместительный характер и проводится до возраста естественной менопаузы (50–51 год).

Одной из целей лечения пациенток с синдромом Шерешевского–Тернера является формирование женского фенотипа и увеличение конечного роста. Все больные наблюдаются у эндокринолога. При наличии доказанной недостаточности гормона роста проводят заместительную терапию его аналогами. Лечение препаратами женских половых гормонов начинают с 15 лет и продолжают до возраста естественной менопаузы.

Особое внимание следует уделять пациенткам, имеющим в кариотипе Y-хромосому. Наличие Y-хромосомы свидетельствует о возможном наличии в аномальной гонаде клеток, характерных для тестикула. Их расположение в брюшной полости создает риск злокачественного роста, поэтому гонады у таких больных принято удалять после окончания пубертатного периода с последующей ЗГТ до возраста естественной менопаузы.

Тестикулярная феминизация

Полная резистентность к андрогенам (тестикулярная феминизация — синдром Морисса) — рассматривается как форма мужского псевдогермафродитизма.

Клиническая картина

Генотип 46 XY

Фенотип женский, рост и развитие нормальные, тенденция к евнухоидной конституции, приблизительно у 50% пациенток наблюдаются паховые грыжи. При неполной форме нечувствительности к андрогенам могут выявляться признаки андрогенного влияния (частичный рост волос по мужскому типу). O

Матка, трубы и верхняя треть влагалища отсутствуют.

Уровень тестостерона нормальный или повышен, однако ввиду нечувствительности к андрогенам признаков вирилизации нет. Характерно отсутствие роста волос в подмышечных областях и на лобке.

Диагностика

Анамнез

Для больных СТФ характерно наличие в анамнезе паховых грыж (левосторонних или двусторонних). В пубертатном периоде у таких больных, несмотря на своевременное развитие молочных желѐз, менархе не наступает, половое оволосение отсутствует. При неполной форме заболевания возможна врождѐнная вирилизация наружных половых органов. При тех вариантах неполной формы, когда в пубертатном периоде под воздействием гонадотропной стимуляции возникает частичная чувствительность периферических тканей к андрогенам, возможна «пубертатная» вирилизация клитора, снижение тембра голоса.

Физикальное обследование

При нормальном росте и отсутствии соматических аномалий развития для больных СТФ характерны крупные кисти рук и крупные стопы. Антропометрические показатели характеризуются отставанием размеров таза, а тазовоплечевой коэффициент соответствует промежуточному значению между мужскими и женскими возрастными нормативами. Телосложение у больных СТФ скорее маскулинное, чем евнухоидное. В пубертатном возрасте нарушена последовательность возникновения вторичных половых признаков. Молочные железы развиты соответственно 3– 4й степени по Таннеру, однако ареолы сосков молочных желѐз окрашены бледно. Для полной формы СТФ характерно отсутствие полового оволосения. При неполной форме подмышечное оволосение выражено слабо, определяется выраженное в различной степени лобковое оволосение. Для полной формы характерно типичное женское строение наружных половых органов, глубокое, слепо заканчивающееся влагалище. Неполная форма характеризуется вирилизацией наружных половых органов различной степени.

Лабораторные исследования

В сыворотке крови больных пубертатного периода повышен уровень ЛГ, показатели ФСГ находятся в пределах женских нормативных значений, показатели эстрадиола не достигают нижних границ нормы для женщин, а уровень тестостерона соответствует мужской норме. При генетическом исследовании половой хроматин отрицательный, кариотип мужской. При молекулярногенетическом исследовании выявляют мутации гена рецептора к андрогенам.

Инструментальные обследования

Биологический (костный) возраст больных в основном соответствует календарному. У 50% больных СТФ (преимущественно при полной форме заболевания) снижена МПКТ, причѐм у 24,5% выявляют остеопороз. По данным комплексного ультразвукового и рентгеномаммографического исследования, у 82% больных СТФ, несмотря на удовлетворительное внешнее развитие, при первичном обследовании в молочных железах выявляют кисты, гиперплазию железистой ткани в сочетании с диффузным фиброзом стромы. При УЗИ органов малого таза матка отсутствует, визуализируются половые железы с размерами 2,5x3,0x4 см. Они расположены высоко у внутренних отверстий паховых каналов, по ходу паховых каналов, редко в нижних третях каналов или в половых губах (преимущественно слева).

Дифференциальную диагностику СТФ необходимо проводить с дисгенезией гонад, синдромом незавершѐнной маскулинизации (дефект гена тестостерон 5αредуктазы) и с другими формами XY–реверсии пола. При недостаточности фермента тестостерон 5αредуктазы уровень дегидротестостерона в сыворотке крови больных, по сравнению с возрастными нормативами для мальчиков, значительно снижен, однако значения тестостерона не выходят за границы нормальных показателей и при осмотре, в отличие от больных с СТФ, определяется выраженное половое оволосение. От больных с XYдисгенезией гонад больные с СТФ отличаются наличием молочных желѐз при скудном оволосении, слепо замкнутым влагалищем, отсутствием матки, наличием тестикул в брюшной полости или по ходу паховых каналов, а также низкими показателями содержания ФСГ при относительно невысокой концентрации ЛГ. При дифференциальной диагностике с другими формами реверсии пола показана консультация эндокринолога, генетика. При возникновении психологических проблем — консультация психолога или психотерапевта.

Лечение

Цели лечения

Цель лечения больных с полной формой СТФ — предотвращение опухолевого перерождения тестикул, находящихся в брюшной полости. При неполной форме СТФ необходимо предотвратить пубертатную вирилизацию наружных половых органов и огрубение голоса. При наличии врождѐнной вирилизации наружных половых органов показана феминизирующая пластика. В послеоперационном периоде у больных с этими формами СТФ проводят ЗГТ с целью восполнения эстрогенного дефицита. Это позволяет предотвратить развитие постгонадэктомического синдрома, вторичной гонадотропиномы и некоторых симптомов, характерных для менопаузы.

Показания к госпитализации

Определение в кариотипе Y хромосомы при женском фенотипе — абсолютное показание для двустороннего удаления тестикул с целью предотвращения опухолевого перерождения половых желѐз. Показанием к госпитализации считают необходимость феминизирующей пластики наружных половых органов и необходимость проведения кольпоэлонгации по методу Шерстнѐва.

Медикаментозное лечение

При удалении яичек больным с СТФ до достижения половой зрелости необходимо проводить ЗГТ в пубертатном периоде (12–14 лет). Лечение проводят для нормального формирования вторичных половых признаков и предотвращения развития евнухоидных пропорций тела. Целесообразно назначение ЗГТ «натуральными» (эстриол, эстрадиол) или «синтетическими» эстрогенами с последующим переходом на монофазную бигормональную терапию. Наилучший эффект получают при использовании ЗГТ препаратами, содержащими эстроген и гестаген, поскольку они препятствуют развитию эстрогензависимой гиперплазии ткани молочной железы и в условиях резистентности к андрогенам выполняют у таких больных роль единственных эндогенных антагонистов эстрогенов. Бигормональная терапия препаратами, содержащими эстроген и гестаген, способствует развитию концевых протоков молочных желѐз и сенсибилизирует головной мозг к воздействию эстрогенов, формируя соответствующее выбранному полу сексуальное поведение у подростков. В последние годы отдают предпочтение комбинированным препаратам с содержанием эстрадиола (Клиогест, Фемостон,

Климодиен). Антигонадотропный и эстрогенизирующий эффект комбинации эстрадиола с диеногестом (Климодиен) выше, чем у комбинации препарата с медроксипрогестероном (Индивина).

Лечение проводят до достижения среднего возраста физиологической менопаузы. В дополнение к ЗГТ при выявлении снижения МПКТ назначается Остеогенон по 1 таблетке 3 раза в день в течение 4–6 мес ежегодно. Лечение проводят под контролем денситометрии и костного возраста до момента закрытия зон роста. Целесообразно проведение полугодовых курсов терапии препаратами кальция.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение — удаление половых желѐз. При врождѐнной вирилизации необходимо провести феминизирующую пластику наружных половых органов, при необходимости — бескровную кольпоэлонгацию.

В связи с повышенным риском неопластической трансформации яичек, расположенных в брюшной полости, всем пациентам сразу после установления диагноза проводят двустороннее удаление половых желѐз преимущественно лапароскопическим доступом, а также проводят феминизирующую пластику наружных половых органов. Вопрос о хирургической или консервативной (кольпоэлонгация) коррекции длины влагалища необходимо решать не ранее, чем спустя 6 мес от начала гормональной терапии, так как глубина влагалища увеличивается под влиянием эстрогенов.

Дальнейшее ведение

Больные СТФ получают пожизненную ЗГТ (до достижения среднего возраста физиологической менопаузы) под контролем уровней гонадотропных гормонов и эстрадиола в сыворотке крови, состояния липидного профиля крови, МПКТ, состояния матки и молочных желѐз по данным УЗИ.

16. Дифференциальный диагноз различных форм аменорей

Нейроэндокринные синдромы

17. Климактерический синдром

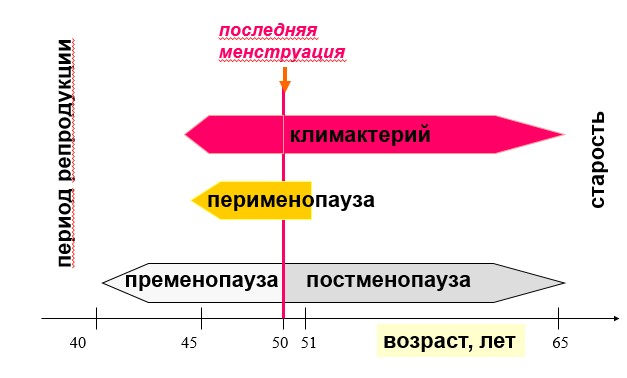

Рабочая Группа по изучению стадий старения репродуктивной системы женщин (Stages of Reproductive Aging Workshop — STRAW) выделяет три стадии репродуктивного старения: репродуктивная стадия, менопаузальный переход и постменопауза. Классификация этапов старения репродуктивной системы женщин STRAW+10

Климактерический период - это:

Естественный биологический процесс

Переход от периода репродукции к старости

Длительный период времени

Постепенное угасание функции яичников

Снижение уровня эстрогенов

Климактерический синдром - комплекс вегетативно-сосудистых, психичеких, обменно-эндокринных нарушений, возникающий у женщтны на фоне угасающей гормональной функции яичников и общего старения организма. В 80% случаев

Основные термины:

Период менопаузального перехода- характреризуется вариабельностью циклов в 40-45 лет и заканчивается наступлением менопаузы.

В переходном периоде отмечается колебание уровней ФСГ, Е2. Снижение АМГ, ингибина В. На фоне задержек менструации могут появляться вазомоторные, психологические, урогенитальные симптомы дефиуина эстрогенов.

Менопауза — стойкое прекращение менструаций, это последняя самостоятельная менструация. Естественная менопауза отражает стойкое и окончательное прекращение менструальных циклов вследсвии возрастным снижением гормональной активности и «выключением» репродуктивной функции яичников (потеря фолликулярной активности яичников). Дата наступления менопаузы оценивается ретроспективно: спустя 12 мес. отсутствия менструаци.

Перименопауза включает период менопаузального перехода + 1 год после последней менструации. и длиться до 4–8 ле

Перименопауза начинается с нарушения регулярности менструального цикла («фаза менопаузального перехода») и длится до 1 года после полного прекращения менструаций.

Постменопауза — период жизни после последней менструации.

Фазы климактерия

Этиология и патогенез

Причина снижения эстрогенной насыщенности в переходном периоде — постепенное истощение фолликулярного аппарата яичников и, следовательно,

с нижение

синтеза половых стероидов (прогестерона,

эстрогенов, андрогенов), более всего —

эстрадиола — наиболее активной

фракции эстрогенов. Основным источником

эстрогенов в постменопаузе становится

периферическая жировая ткань (внегонадный

синтез).

нижение

синтеза половых стероидов (прогестерона,

эстрогенов, андрогенов), более всего —

эстрадиола — наиболее активной

фракции эстрогенов. Основным источником

эстрогенов в постменопаузе становится

периферическая жировая ткань (внегонадный

синтез).

Снижение выработки эстрогенов яичниками сопровождается повышением (по принципу обратной связи) секреции ФСГ.

ГИПЕРГОНАДОТРОПНЫЙ ГИПОГОНАДИЗМ.

Гормональные сдвиги у женщин в постменопаузе:

Снижение уровня эстрогенов, АМГ

Снижение уровня прогестерона

Относительная гиперандрогения

Гипоэстрогения →

С

нижение

активности дофамина

нижение

активности дофамина

Повышение активности норадреналина

Изменение синтеза нейротрансмиттеров (ГАМК, АХ, серотонин)

Дефицит эстрогенов способствует:

Развитию остеопороза!!! Остеопороз— системное заболевание скелета, характеризующееся

снижением костной массы и микроструктурными повреждениями костной ткани, приводящими к повышению ломкости костей и предрасположенности к переломам. Постменопаузальный остеопороз составляет 85% всех случаев первичного остеопороза!

Золотой стандарт диагностики остеопороза: остеоденситометрия ( проксимал отдел бедр кости и поясничного отдела позвоночника).

Дислипидемии и атеросклерозу

Увеличению веса и перераспределению жира по мужскому типу

Снижению когнитивных способностей

Основная причина климактерического синдрома — дезадаптация центральных звеньев регуляции репродуктивной системы к резко снижающейся концентрации эстрогенов.

Классификация По происхождению

самопроизвольная (естественная) менопауза;

индуцированная (ятрогенная) менопауза, наступившая в результате двухсторонней овариоэктомии (хирургическая менопауза), химио- или лучевой терапии, гистерэктомический синдром.

По срокам наступления

преждевременная менопауза (до 40 лет);

ранняя (40–44 года);

своевременная (45–55 лет) – окно-возможностей;

поздняя (старше 55 лет)

Диагностика

I. Жалобы

1. Нейровегетативные расстройства=вегетатично-сосудистые (за счет изменений в гипоталамусе):

Приливы жара

Повышенная потливость

Лабильность АД, пульса

Приступы сердцебиения, тахикардии, экстрасистолия + Головокружение

«Горячие» приливы: патогенез: снижен приток эстрогенов к терморегуляторной зоне → вазодилатация

Температура тела резко повышается на 5С0 (!) за несколько минут

Продолжительность «прилива» - 30 сек. - 3 мин.

Частота до 30 раз в день

Сопровождаются обильным потоотделением

Часто симпатоадреналовые кризы, колебания АД

2. Психоэмоциональные расстройства (изменения в лимбической системе):

Бессонница и другие нарушения сна

Нестабильность настроения

Депрессия

Раздражительность

Утомляемость

Снижение памяти и концентрации внимания

Более познии симптомы, после 2-3 лет от начала

3. Урогенитальные расстройства ГУМС (генитоуретральный менопаузальный синдром) или вульвовагинальной атрофии (ВВА) – обычно в раннюю постменопаузу. Патогенез: рецепторы к эстрогенам есть во всех органах, в т.ч. в МВС. Снижается их стимуляция при гипоэстрогении.

a) Симптомы вагинальной атрофии

Ухудшается кровоснабжение слизистых

Сухость влагалища, зуд, жжение, его чувствительность к повреждениям и инфекции

Диспареуния – болезненный половой акт

Контактные кровянистые выделения

Опущение стенок влагалища

b) Нарушения мочеиспускания:

Поллакиурия = учащенное мочеиспускание

Никтурия

Ургентные позывы

Ургентное, стрессовое недержание мочи

Ухудшение состояния кожи и волос - сухость кожи, ломкость ногтей, морщины, сухость и выпадение волос

Поздние нарушения:

Метаболические нарушения

Центральное, абдоминальное ожирение

Инсулинорезистентность, риск СД II

Изменения в ССС: дисфункция эндотелия, ↑ общего холестерина, ТАГ, ЛПНП, ↓ЛПВП.

Скелетно-мышечные нарушения:

Остеопороз, остеопения - ускорение потери костной ткани →↑риск переломов

Саркопения – уменьшение мышечной массы

Неврологические нарушеня: нарушение памяти=ментальный туман

У пациэенток может проводится анкетирование по шкале Грина

Ч астота

и выраженность жалоб максимальна в

периоды переменопаузы и ранней

постменопаузы

астота

и выраженность жалоб максимальна в

периоды переменопаузы и ранней

постменопаузы

Атипичные формы климактерического синдрома: 1. Климактерическая кардиомиопатия

2. Панические атаки

Для оценки степени выраженности климактерического синдрома используется менопаузальный индекс Куппермана (оценивается выраженность основных симптомов в баллах → баллы суммируются → легкая/средняя/тяжелая степень)

ИЛИ по количеству приливов в сутки:

-

Степень тяжести

Частота, раз/сут

Общее состояние

легкая

˂ 10

Не нарушено

средняя

10-20

Небольшие нарушения

тяжелая

˃ 20

Значительные нарушения

II. Визуальный осмотр, гинекологич осмотр, пальпация осмотр МЖ, опр ИМТ, АД

III. Лабораторная и инструментальная диагностика

ФСГ (↑), ЛГ(↑/↓), эстрадиол (↓)

АМГ (↓) - антимюллеров гормон – маркер «старения» яичников

ТТГ (для дифференциальной диагностики заболеваний щитовидной железы)

Пролактин (для дифференциальной диагностики нарушений м.ц.)

УЗИ матки и придатков (для определения признаков «старения» яичников, уменьшения их объема и измерения числа антральных фолликулов, толщина миометрия в норме до 4 мм.)

Денситометрия, уровень витамина Д (при наличии переломов в анамнезе/наличии факторов риска остеопороза)

Мамография

Лечение

I. Немедикаментозная терапия – в первую очередь! Изменение образа жизни!

стабилизация режима сна-бодрствования

ежедневные физические упражнения

отказ от вредных привычек;

коррекция рациона;

психотерапия

методы релаксации (йога, массаж)

II. Менопаузальная гормональная терапия (мгт)

При повышенном уровне ФСГ и наличии климактерических симптомов у женщины в период перименопаузы следует рассмотреть вопрос о назначении заместительной гормональной терапии по циклической схеме (доказанная эффективность, устраняет ВСЕ симптомы климакса, профилактика остеопороза! + по статистике ↓ частоты колоректального рака)

Классические показания к мгт:

Лечение вазомоторных симптомов умеренной и тяжелой степени, существенно снижающих качество жизни.

Лечение симптомов ГУМС, сексуальной дисфункции.

Профилактика постменопаузального остеопороза.

Восполнение дефицита эстрогенов при преждевременной недостаточности яичников (ПНЯ) и ранней менопаузе; при двусторонней овариэктомии.

Современные принципы МГТ:

Используются только натуральные эстрогены (17-эстрадиол) назначение до 60 лет

Используются минимальные эффективные дозы гормонов, доза снижается с возрастом

Монотерапия эстрогенами - после ампутации/экстирпации матки

Комбинированная терапия (эстрогены в сочетании с прогестагенами) -у женщин с интактной маткой! (при монотерапии – риск гиперплазии эндометрия!)

Препарат подбирается индивидуально

Перед терапией проводится специальное обследование, во время терапии – ежегодный контроль (состояние молочных желез, УЗИ ОМТ, мазок на онкоцитологию)

Длительность лечения - в среднем 5 лет с переоценкой симптомов и временным прекращением каждые два года. В случае возобновления симптомов продолжение терапии с попыткой снижения дозы

По истечении 5 лет жесткая оценка пользы/риска и обсуждение с пациенткой необходимости продолжения или прекращения лечения

Способы введения:

Пероральный – дюфастон, фемостон в циклическом режиме

Трансдермальный – климара (пластырь), ливиал, дивигель, эстрожель (гели, последние два можно в сочении с гестагенами – защита эндометрия),

Интравагинальный

Внутриматочный – Мирена

Внутримышечный

Формы МГТ:

Пероральная Комбинированная терапия эстроген/гестаген ФЕМАСТОН

Трансдермальная эстрогенная терапия в сочетании с приемом прогестеронов ЭСТРОЖЕЛЬ+ дюфастрон, утрожестан

Пероральная терапия Прочие эстрогены тиболон = Тканеселективные регуляторы эстрогеновой активности

Монотерапия эстрогенами (для женщин после гистерэктомии) ЭСТРОЖЕЛЬ, ОВЕСТИН

Может приниматься монотерапия пероральная/внутриматочная терапия прогестагенами (более молоые женщины, при отсуствии выраж приливов и профилактика гиперпластических механизмов)

Режимы: циклический в перименопаузе и непрерывный (нет МЦ в постменопаузе)

МГТ не назначается:

Женщинам старше 65 лет

Исключительно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и др.

при отсутствии климактерических расстройств

Абсолютные противопоказания к МГТ:

Рак молочной железы

Эстроген-зависимые злокачественные опухоли (например, рак эндометрия)

Венозная тромбоэмболия (тромбоз глубоких вен, ТЭЛА)