Факультетская_терапия_11_03_20_финал

.pdf

542

уделяется механизму апоптоза. На высоте пролиферации гломерулярных клеток, а также нейтрофилов, моноцитов и пришедших Т-лимфоцитов активный апоптоз быстро восстанавливает и очищает структуру клубочка.

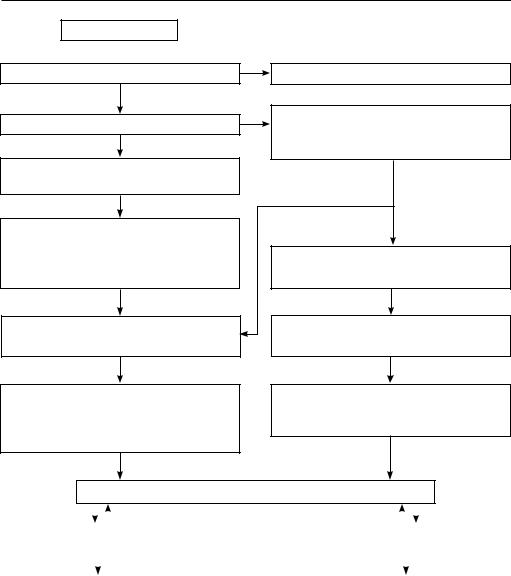

Различные стимулы (инфекционные, лекарственные и другие) индуцируют ГН, вызывая иммунный ответ с формированием и отложением АТ и иммунных комплексов (ИК) в клубочках. После первичного повреждения происходит активация комплемента, внедрение циркулирующих лейкоцитов, синтез различных хемо-, цитокинов и факторов роста, выделение протеолитических ферментов, активация коагуляции. Все вышеуказанное ведет к дальнейшему усилению деструкции и фиброзу. Происходит ремоделирование клубочков и интерстиция вследствие системной и адаптивной внутриклубочковой гипертензии и гиперфильтрации, важное значение имеет нефротоксическое действие протеинурии, нарушенный апоптоз. При хроническом воспалении происходит нарастание гломерулосклероза и интерстициального фиброза.

Патогенетически выделяют антительный (анти-БМК) ГН. Формируются антитела к антигену неколлагеновой части базальной мембраны клубочка (БМК) — гликопротеину. Наблюдаются тяжелые структурные повреждения БМК с развитием полулуний, массивной протеинурии и ранней почечной недостаточности.

При иммунокомплексном ГН, который встречается чаще, важную роль играют иммунные комплексы — макромолекулярные соединения, возникающие при взаимодействии антигена с антителом. Причем это взаимодействие может происходить как в кровотоке, и тогда циркулирующие ИК могут откладываться в клубочке, так и самостоятельно образовываться (in situ).

В норме циркулирующие иммунные комплексы осаждаются в мезангии, где фагоцитируются макрофагами/моноцитами. Если количество ИК значительно превосходит очищающую способность мезангия, происходит их отложение в клубочках.

Роль комплемента в повреждении клубочков связана с его локальной активацией в клубочках ИК или АТ к БМК. В результате активации образуются факторы, обладающие хемотактической активностью для нейтрофилов и моноцитов, вызывающие дегрануляцию базофилов и тучных клеток, а также «фактор мембранной атаки», непосредственно повреждающий мембранные структуры.

Цитокины и факторы роста вырабатываются как инфильтрирующими воспалительными лейкоцитами, так и собственными клетками клубочков и интерстиция. Выделены цитокины с провоспалительными (интерлейкин-1, ФНО-α и др.), пролиферативными (тромбоцитарный фактор роста) и фиброзирующими (ТФР-β и др.) свойствами. Важную роль играет ангиотензин-II, так как, помимо мощного вазоконстрикторного свойства, он является фактором, способствующим через вышеуказанные цитокины, пролиферации гладкомышечных клеток сосудов и близких к ним мезангиальных клеток, а также фиброзу.

Типичными проявлениями воспалительной реакции клубочков на иммунное повреждение являются пролиферация (гиперклеточность) и расширение мезангиального матрикса.

При отсутствии адекватной утилизации отложившегося мезангиального и интерстициального матрикса происходит преобладание фиброгенеза и хронизация процесса. Важную роль также играют механизмы апоптоза.

544

а |

б |

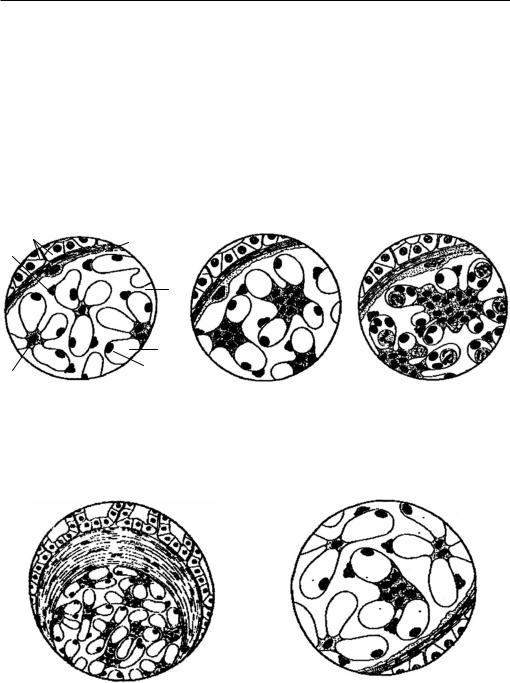

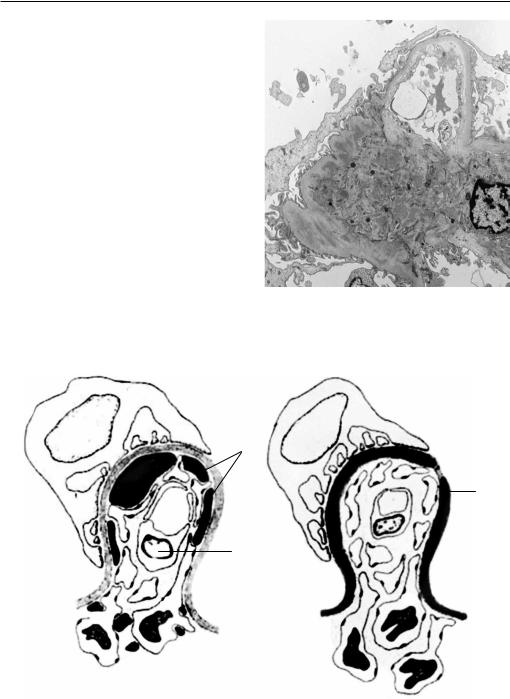

Рис. 34.8. Мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит: а — схема мембранозно-пролифера- тивного гломерулонефрита; мезангиальная пролиферация, утолщенные базальные мембраны; б — схема мембранозно-пролиферативного гломерулонефрита, спайки между петлями

I |

|

II |

|

Эпителиальная клетка |

|

|

Подоцит |

|

|

Эндоте- |

|

|

лий |

|

Базальная |

Депозит |

Депозиты |

мембрана |

«шипы» |

|

III |

|

IV |

а |

б |

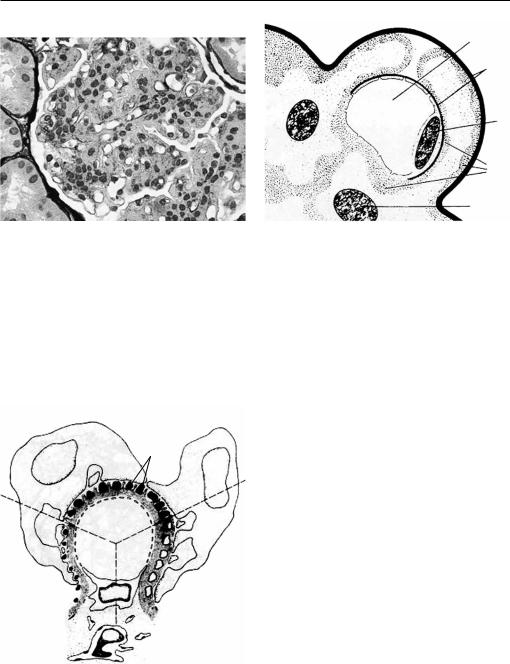

Рис. 34.9. Мембранозный гломерулонефрит: а — схема отложения иммунных комплексов; б — схема мембранозного гломерулонефрита

увеличение клеточности. Выявляется усиленная пролиферация эндотелиальных клеток капилляров, а также мезангиальных клеток. Мезангий инфильтрирован нейтрофилами и моноцитами. В острейшей стадии может определяться геморрагический экссудат. После экссудативной фазы развивается экссудативно-проли- феративная, а затем и пролиферативная. Просвет капилляров при этом сужается. Пролиферативные и экссудативные проявления обычно начинают разрешаться через 1–2 мес от начала заболевания, хотя полное морфологическое восстановление затягивается на несколько месяцев. При электронно-микроскопическом

548

|

1 |

|

2 |

|

3 |

|

4 |

|

5 |

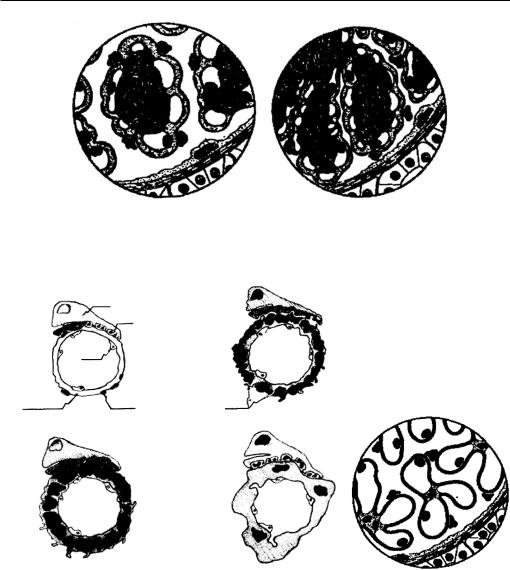

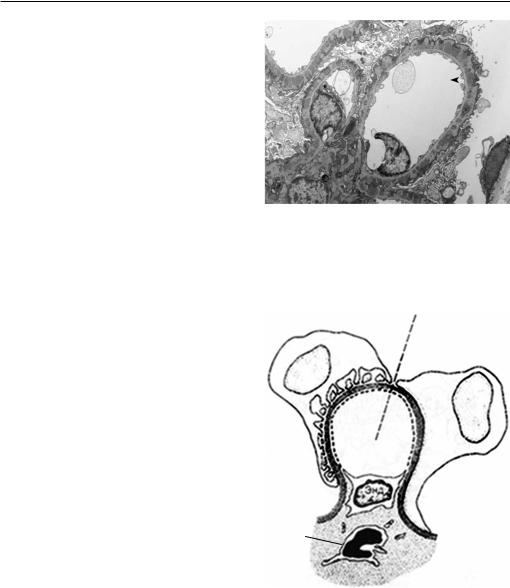

Рис. 34.17. Световая микрофотография — рас- |

Рис. 34.18. Проникновение мезангия в базаль- |

щепление базальной мембраны (Lerma E. V., |

ную мембрану: 1 — просвет капилляра; 2 — ба- |

Berns J. S., Nissenson A. R. Current diagnosis and |

зальная мембрана; 3 — ядро эндотелиальной |

treatment: nephrology and hypertension, 2009) |

клетки; 4 — мезангиальный матрикс; 5 — ядро |

|

мезангиальной клетки |

принято выделять III тип. Плотная пластинка базальной мембраны при этом расслаивается и разрушается. При световой микроскопии диффузная пролиферация мезангиальных клеток сопровождается увеличением мезангиального матрикса. У большинства больных выявляется раздвоение и утолщение капиллярных петель клубочков, обнаруживается понефрон-

|

|

Средняя |

ное запустевание, а также интерстици- |

||

|

|

стадия |

альный склероз. У части больных выяв- |

||

|

Эпи |

Д |

ляется значительное увеличение мезан- |

||

|

|

|

гиального матрикса в центре долек, что |

||

|

|

|

приводит к увеличению объема мезан- |

||

|

|

Эпи |

гиальной области. Капиллярные петли |

||

|

|

|

клубочков, располагаясь по периферии |

||

|

|

|

этих разрастаний, оказываются сдав- |

||

|

|

|

ленными. |

|

|

|

|

|

Мембранозный |

гломерулонефрит. |

|

|

|

|

Для этой формы |

гломерулонефрита |

|

Ранняя |

Энд |

Поздняя |

основным признаком является изме- |

||

стадия |

|

стадия |

нение базальной мембраны, а также |

||

|

МК |

|

наличие субэпителиальных депозитов, |

||

|

ММ |

соответствующих |

отложению имму- |

||

|

|

||||

|

|

|

ноглобулинов (рис. 34.19, 34.20). При |

||

Рис. 34.19. Морфологические изменения при |

световой микроскопии основным ха- |

||||

рактерным проявлением является из- |

|||||

мембранозном гломерулонефрите: Эпи — эпи- |

|||||

телиальные клетки; Энд — эндотелий; Д — |

менение базальной мембраны практи- |

||||

электронно-плотные депозиты; МК — мезанги- |

чески во всех клубочках. В зависимо- |

||||

альная клетка; ММ — мезангиальный матрикс |

сти от выраженности этих изменений |

||||

|

(Marsh E. P., 1985) |

различают четыре стадии. Для 1-й ста- |

|||

549

дии характерно некоторое уплотнение |

|

|

|

|

||

с редко встречающимися утолщениями |

|

|

|

|

||

базальных мембран. Изредка выявля- |

|

|

|

|

||

ются единичные |

субэпителиальные |

|

|

|

|

|

депозиты. Для 2-й стадии субэпители- |

|

|

|

|

||

альные депозиты располагаются более |

|

|

|

|

||

часто, напоминая картину «зубцов гре- |

|

|

|

|

||

бенки». 3-я стадия по выраженности |

|

|

|

|

||

изменений со стороны базальной мем- |

|

|

|

|

||

браны является как бы промежуточ- |

|

|

|

|

||

ной между 2-й и 4-й стадиями, так как |

|

|

|

|

||

имеет черты одной и другой. 4-я стадия |

|

|

|

|

||

характеризуется |

резким изменением |

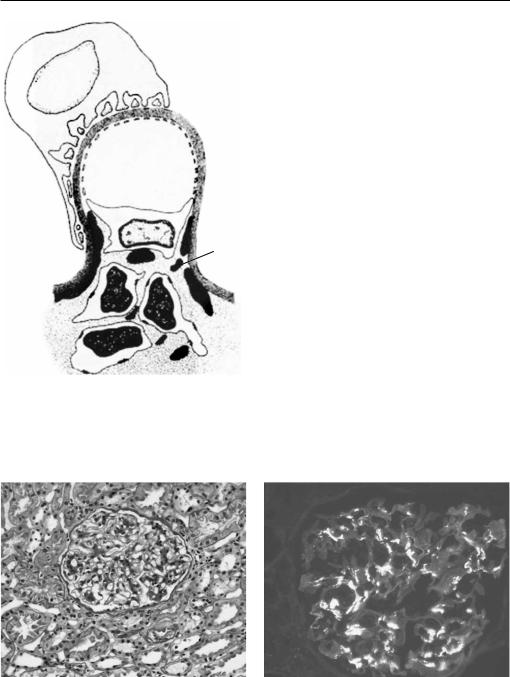

Рис. 34.20. Электронная микроскопия. Стрелкой |

||||

базальной мембраны, отдельные участ- |

отмечены субэпителиальные депозиты (Ler- |

|||||

ки ее утолщаются, сменяясь местами |

ma E. V., Berns J. S., Nissenson A. R. Current diag- |

|||||

с истончением. Выступающие на эпи- |

nosis and treatment: nephrology and hypertension, |

|||||

телиальной стороне шипики («зубцы |

2009) |

|

|

|

||

гребенки») как бы сливаются между со- |

|

|

|

|

||

бой. Базальная мембрана при этом мо- |

Норма |

Спаянные ножки |

||||

жет резко утолщаться, вызывая склероз |

|

подоцитов |

||||

клубочков. |

|

|

Эпи |

|

|

|

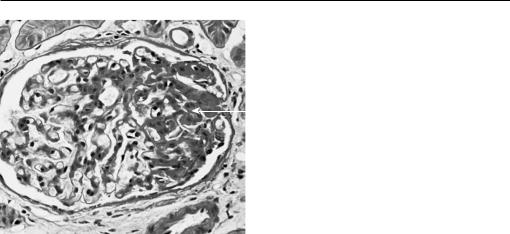

Гломерулонефрит |

с минимальными |

|

|

|

|

|

изменениями. Изменения со стороны |

|

|

|

|

||

клубочков незначительные (рис. 34.21). |

|

|

|

|

||

При световой микроскопии различают |

|

|

|

|

||

пять возможных вариантов изменений: |

|

Эпи |

||||

отсутствие каких-либо изменений со |

|

|

|

|

||

стороны клубочков, хотя может отме- |

|

|

|

|

||

чаться повышение содержания белко- |

Энд |

|

|

|

||

вых и липидных капель; выявляется |

|

|

|

|

||

очаговое запустевание клубочков; ми- |

МК |

|

|

|

||

нимальное расширение мезангиально- |

БМ |

|||||

го матрикса без изменений числа кле- |

ММ |

|

|

|

||

ток в клубочке; очаговые изменения |

|

|

|

|

||

канальцев, которые могут быть даже |

|

|

|

|

||

атрофированы; |

минимальная гипер- |

Рис. 34.21. Морфологические изменения при |

||||

клеточность мезангиума, при этом чис- |

гломерулонефрите с минимальными изменени- |

|||||

ло мезангиальных клеток не должно |

ями: БМ — базальная мембрана; МК — мезан- |

|||||

превышать три на одну мезангиальную |

гиальные клетки; Эпи — эпителий; ММ — ме- |

|||||

область. При электронной микроско- |

зангиальный матрикс; Энд — эндотелий |

|||||

пии выявляется «исчезновение» ножковых отростков подоцитов. Ножковые отростки подоцитов выглядят набухши-

ми, в результате происходит закрытие щелевидных пространств.

Фокально-сегментарный гломерулосклероз. Световая микроскопия выявляет отложения (рис. 34.22) гиалиновых масс с развитием склероза юкстагломерулярной

Энд

Энд Д

Д