Факультетская_терапия_11_03_20_финал

.pdf

531

концентрации креатинина сыворотки к его концентрации в сыворотке, что демонстрирует серьезные нарушения фильтрационной способности почек.

После установления ренальной формы острого повреждения почек необходимо определить причину ее развития — связана она с первичным поражением клубочков или с острым процессом в интерстиции. Наличие в осадке мочи гиалиновых цилиндров и выщелоченных эритроцитов свидетельствует о поражении клубочков (например, при остром гломерулонефрите), а клеточный детрит в большом количестве характерен для острого повреждения канальцев. Если клеточный детрит сочетается с присутствием полиморфно-ядерных лейкоцитов и эозинофилов, то вероятной причиной почечной недостаточности является острый интерстициальный нефрит. Однако надо помнить, что данные анализа мочи в значительной части случаев острого повреждения почек не могут иметь убедительного диагностического значения.

Лабораторно-инструментальное обследование больного с первичным диагнозом острого повреждения почек преследует три цели — верификацию диагноза, оценку степени нарушения почечных функций, а также — распознавание или доказательство причины ее возникновения.

Ниже перечислены обязательные лабораторные исследования с указанием наиболее характерных изменений в результатах исследований (для всех случаев острого повреждения почек).

•Общий анализ крови: изменения в острейшую фазу острого повреждения почек неспецифичны, но, начиная со второго периода и практически до середины восстановительного, у большинства больных наблюдается нормоцитарная анемия, которая может быть следствием двух причин: снижения выработки эритропоэтина в период максимального повреждения почек и «разведения» крови «задержанной» жидкостью. Также в олигоанурической стадии возможны лейкоцитоз и лимфопения, эозинофилия (при остром лекарственном интерстициальном нефрите), а также снижение гематокрита, что говорит о гипергидратации.

•Общий анализ мочи: общее изменение — снижение относительной плотности мочи менее 1012, причем в пробе Зимницкого гипостенурия обнаруживается практически у всех больных в течение первых трех фаз острого повреждения почек. При постренальной форме острого повреждения почек с самого начала, а при преренальной — после окончания острейшего периода у больных обнаруживается протеинурия с наличием гиалиновых и зернистых цилиндров и часто эритроцитов и лейкоцитов в моче. Если функциональная недостаточность почек является осложнением острого интерстициального нефрита (особенно связанного с лекарственными воздействиями), в моче часто обнаруживаются эозинофилы. Если обсуждаемое клиническое состояние связано с острым некрозом эпителия канальцев, то в осадке мочи часто присутствуют пигментные и зернистые цилиндры, множество эпителиальных клеток и эритроцитов.

•Бактериологическое исследование мочи: должно быть проведено у всех больных — для верификации предположения об участии инфекционного агента в развитии патологического состояния больного и конкретного его определения, что играет очень большую роль в выборе антибактериальной терапии.

532

•Биохимический анализ крови: повторное определение уровня мочевины и креатинина позволяет выявить их задержку и оценить скорость развития почечной дисфункции, а знание уровней калия, натрия, кальция, фосфатов позволяет корригировать электролитные нарушения.

•Кислотно-основное состояние у больного с острым повреждением почек: при рН крови 7,35–7,45 практически всегда обнаруживают наличие у больного компенсированного сдвига кислотно-основного состояния, а снижение рН крови менее 7,35 свидетельствует о развитии у больного декомпен-

сированного ацидоза.

Результаты этих тестов необходимы для диагностики и ведения больного с острым повреждением почек. Кроме них, в зависимости от особенностей течения заболевания в программу лабораторного исследования могут быть включены и иные обследования.

Инструментальные исследования также занимают важное место при лечении больного с острым повреждением почек и традиционно включают:

•электрокардиографию: позволяет выявить нарушения проводимости и ритма сердца;

•рентгенографию грудной клетки: позволяет определить гидроторакс и отечность легочной ткани уже на начальном этапе;

•УЗИ почек и брюшной полости: позволяет оценить размеры почек и их кор- тикально-мозговой индекс, исключить наличие конкрементов и иных препятствий оттока мочи;

•в ряде руководств рекомендуется применение у больных с острым повреждением почек ангиографии для исключения сосудистых причин манифестации этого состояния (стеноза обеих почечных артерий, расслаивающей аневризмы брюшной аорты, восходящего тромбоза нижней полой вены с вовлечением почечных вен). Однако, учитывая негативное влияние контрастных препаратов на функциональное состояние почки, ангиография может проводиться только по специальным показаниям после оценки соотношения «риск-польза» у конкретного больного. Целесообразнее для этих целей проводить компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию, применение которых в режиме «без сосудистого усиления» при остром повреждении почек безопасно.

•Применение пункционной биопсии почек оправдано только у больных с неясным происхождением ренальной формы острого повреждения почек, если уточнение этиологии позволяет использовать какие-либо специальные программы лечения. Убедительных доказательств улучшения прогноза при наличии результатов биопсии почки в общей популяции больных с острым почечным повреждением в доступной литературе не найдено.

Лечение

Лечение острого повреждения почек предусматривает этап неотложной помощи и этап индивидуальной программы лечения, который зависит от степени поражения почек и характера основного заболевания.

Неотложная помощь больному с острым повреждением почек заключается в быстром устранении причинного фактора: выведение из шока, восстановление

533

объема циркулирующей крови, восстановление пассажа мочи при обструкции мочевых путей (удаление конкремента, опухоли). При отравлении — проведение детоксикации с парентеральным применением противоядий и антидотов и применением (по показаниям) процедуры плазмафереза, или гемодиализа, или энтеросорбции. При необходимости использования у больных какой-либо иной лекарственной терапии (например — антибиотиков) следует учитывать резкое ухудшение в это время выделительной функции почек, что требует соответствующей коррекции дозировок применяемых лекарственных средств.

У больных с преренальной формой заболевания основное лечение направлено на восстановление кровоснабжения почек. При сердечной недостаточности целесообразно применение негликозидных инотропных средств: β1-адреномиметиков (добутамина) или, реже, левосимендана; при гиповолемии — восстановление объема циркулирующей крови (прежде всего коллоидными растворами и плазмозаменителями, а при продолжающемся кровотечении — свежезамороженной плазмой). Рекомендуется также применение препаратов, снижающих тонус почечного сосудистого русла (теофиллины) в дозах, которые не влияют на уровень системного артериального давления.

Терапия ренальной формы страдания требует использования этиотропной терапии (в зависимости от нозологической формы).

Общее лечение предполагает следующий ряд действий:

•использование во II фазу фуросемида (лучше в виде постоянной внутривенной инфузии) в дозе, обеспечивающей объем мочи в пределах, необходимых для поддержания общего водного баланса; при этом доза фуросемида может составлять до 10 мг/ч или больше;

•коррекцию метаболического ацидоза (применением щелочных растворов), коррекцию дефицита электролитов и жидкости в полиурическую фазу (применением ионных растворов, состав которых определяется данными об их концентрации в сыворотке крови);

•применение глюкокортикоидов (парентерально!) — при наличии резко выраженной воспалительной реакции как причины острого развития функцио нальной недостаточности почек;

•применение антибиотиков (при прямом участии в повреждении почек инфекционного процесса и при развитии у больного инфекционных осложнений на фоне заболевания).

Следует помнить, что значительное снижение диуреза и тем более развитие анурии, которые ведут к резкому повышению уровня креатинина и мочевины в крови, требуется применение гемодиализа или перитониального диализа.

Показаниями к обязательному использованию диализного лечения являются следующие состояния:

•полная ренальная анурия;

•прирост уровня мочевины сыворотки более 45 ммоль/л в сутки;

•нарастающая гиперкалиемия;

•симптоматика метаболического ацидоза у больного с олигоурией;

•неконтролируемое увеличение внутриклеточной гипергидратации, которая угрожает развитием отека легких и мозга у больного с олигоурией;

534

• необратимое течение острого повреждения почек, что может наблюдаться при гемолитико-уремическом синдроме и при синдроме злокачественной гипертензии.

Больные с острым повреждением почек нуждаются в соблюдении строгой диеты. В острейший период применяется «безбелковый и бессолевой» рацион, а с момента начала периода восстановления диуреза назначается диета с низким содержанием белка (в среднем 20–25 г/сут) и ограниченным содержанием хлористого натрия (2–3 г/сут). Из рациона следует исключить продукты с повышенным содержанием калия, магния, фосфора. Калорийность диеты в течение первых трех фаз острого периода составляет 40–50 ккал/кг и обеспечивается за счет углеводов и жиров.

После исчезновения симптоматики и стабилизации почечных функций на нормальном уровне больные переходят в фазу выздоровления, которая может продолжаться до срока в 6–12 мес с момента возникновения острых проявлений. В этот период целесообразно ограничение физической активности, что в зависимости от типа профессиональной деятельности больных иногда требует проведения медикосоциальной экспертизы для назначения временной инвалидности. Больным рекомендуется соблюдение диеты с сохранением строгого ограничения соли и постепенным увеличением пищевого белка до физиологического уровня (1 г на кг массы тела в сутки), причем не менее половины его должно быть животного происхождения.

Прогноз

Острое повреждение почек является потенциально обратимым состоянием, но в острейший период своего развития оно всегда несет риск смерти, который связан с электролитными нарушениями, гипергидратацией и ацидозом. Этот риск в настоящее время суммарно составляет до 20–30%. При этом следует отметить, что наибольшую летальность имеют больные с преренальной и постренальной формами поражения.

У части больных при выходе из состояния острого повреждения почек (в большей степени это касается имевших ренальную форму) не восстанавливается достаточно приемлемая масса функционирующих нефронов. У этих больных возникает хроническая болезнь почек той или иной степени тяжести. Она и определяет у них прогноз, тактику дальнейшего ведения и характер всех последующих лечебных мероприятий. При этом следует особо отметить, что своевременная диагностика и ранее применение адекватной терапии при остром повреждении почек достоверно уменьшают риск развития у больных хронической болезни почек, то есть улучшают прогноз благоприятного исхода этого страдания.

Профилактика

Успешная профилактика острого повреждения почек предполагает максимально возможное предупреждение воздействия на больного соответствующих этиологических факторов. Это возможно при соблюдении в повседневной клинической практике нескольких обязательных правил:

•полноценный сбор анамнеза и мониторинг данных анализа мочи и уровня мочевины и креатинина позволяет выделить лиц с хроническими заболеваниями почек;

535

•у больных с компрометированными почками необходимо применять адекватно меньшие дозы лекарственных средств и избегать необоснованного использования препаратов с негативным влиянием на почки;

•перед применением контрастных средств у больных с факторами риска развития острого повреждения почек следует использовать специальную подготовку в виде введения гипотонических растворов хлорида натрия для развития полиурии;

•при всех состояниях с риском развития гиповолемии следует жестко контро-

лировать состояние водного баланса.

Интерстициальный нефрит — это болезнь, обусловленная не только воздействием плохо контролируемых внешних или внутренних факторов на организм, но часто является следствием нашей лечебной активности — применения лекарственных средств или диагностических процедур. Острая форма интерстициального нефрита может приводить к манифестации острого повреждения почек, а хроническая часто диагностируется уже на стадии далеко зашедшей хронической почечной недостаточности.

Подробное выяснение и анализ жалоб и анамнестических данных больного, своевременное проведение рутинных лабораторных исследований, обоснованное применение диагностических процедур и контроль не только эффективности, но и всех побочных эффектов применяемых лекарственных средств являются самым доступным способом предупреждения и раннего выявления у больных поражения канальцев и интерстициальной ткани почек, что во многом может способствовать сохранению активной жизни наших пациентов.

Литература

Основная:

1.Алмазов В. А., Рябов С. И. Внутренние болезни: учебник для студентов медицинских институтов. СПб., 2001.

2.Внутренние болезни: учебник: в 2 т. / под ред. В. С. Моисеева, А. И. Мартынова, Н. А Мухина. 2-е изд., испр. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Т. 1. 960 с.

Дополнительная:

1.Антимикробная терапия и профилактика инфекций почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов. Федеральные клинические рекомендации. М.: Примапринт, 2017. С. 70.

2.Журнал «Клиническая нефрология» за 2011–2018 гг.

3.Национальные рекомендации. Острое повреждение почек: основные принципы диагностики, профилактики и терапии. Научное общество нефрологов России / под ред. А. В. Смирнова, В. А. Добронравова (2015) URL: http://nonr.ru.

4.Нефрология / под ред. Е. М. Шилова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.

5.Нефрология. Клинические рекомендации / под ред. Е. М. Шилова, А. В. Смирнова, Н. Л. Козловской. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 816 с.

6.Нефрология: национальное руководство / под ред. Н. А. Мухина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.

Глава 34 ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЫ

В группе заболеваний почек и мочевыводящих путей гломерулонефриты занимают третье-четвертое место, уступая в распространенности только инфекции мочевых путей и мочекаменной болезни. В Европе и США гломерулонефриты занимают наряду с артериальной гипертензией и сахарным диабетом одно из первых мест среди причин конечной стадии почечной недостаточности, требующей хронического диализа. На сегодняшний день в связи с активной антибактериальной терапией стрептококковой инфекции снизилась частота острого гломерулонефрита, который сейчас встречается в основном только в педиатрической практике. В это же время по данным нефрологического центра СанктПетербурга число зарегистрированных больных хроническим гломерулонефритом нарастает быстрыми темпами. Указывается на связь роста нефрологической патологии с изменениями окружающей среды, в частности, с повышением радиационного фона. Лишь острые нефриты, сравнительно редкие в настоящее время, заканчиваются (и то не больше, чем в половине случаев) выздоровлением; хронический нефрит, особенно подострый, неуклонно прогрессирует по направлению к хронической почечной недостаточности, сопровождаясь нередко отеками (нефротический синдром) и тяжелой гипертензией, приводящими к инвалидизации еще до развития ХПН. Заболевают чаще (и болеют тяжелее) молодые трудоспособные мужчины.

Необходимо отметить, что хотя и существуют методы, позволяющие замещать нефункционирующие почки (так называемая заместительная почечная терапия) — диализ и трансплантация, но в России они доступны далеко не всем, очень дороги и имеют свои сложности: привязанность к аппаратам, необходимость постоянной иммуносупрессии и др. Во многих случаях в дальнейшем пациенты остаются инвалидами.

Гломерулонефриты (ГН) — группа иммунных заболеваний почек, характеризующихся первичным поражением клубочков и последующим вовлечением в патологический процесс интерстиция с тенденцией к прогрессированию, переходом в нефросклероз и развитием синдрома хронической почечной недостаточности.

Впервые заболевание описано английским врачом Р. Брайтом в 1827 г., и длительное время все нефриты назывались «болезнью Брайта», в начале ХХ века появилась первая классификация Ф. Фольгарта и Т. Фара, разделившая гломерулонефриты по течению заболевания. Однако только с 1951 г., когда была разработана техника биопсии почек, начался активный этап изучения этой патологии.

538

По активности:

•ремиссия;

•активная стадия (увеличение в 5–10 раз гематурии, протеинурии, гипертензии, нарастание отеков, появление нефротического синдрома или острого

повреждения почек).

В 2015 г. в клинике Мейо (США) была принята новая этиопатогенетическая классификация, однако в нашей стране она не используется. При желании можно ознакомиться с данной классификации в статье: Mayo Clinic/Renal Pathology Society Consensus Report on Pathologic Classification, Diagnosis, and Reporting of GN // J. Am. Soc. Nephrol. 2016. Vol. 27, N 5. Р. 1278–1287.

Некоторые гистопатологические понятия

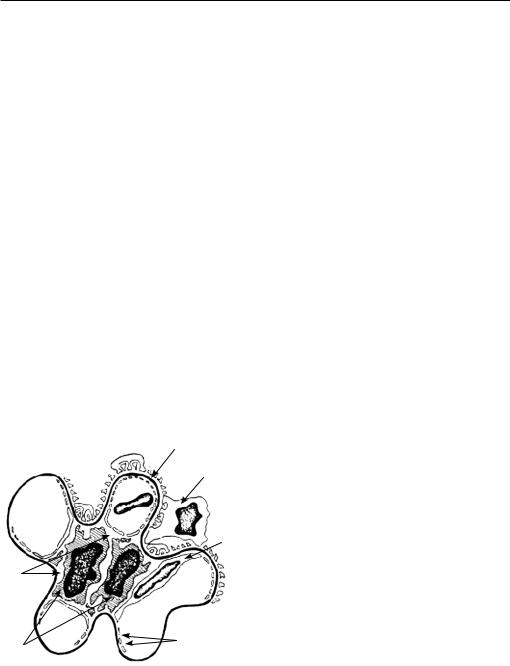

Основное гистологическое повреждение при ГН локализуется в клубочках (рис. 34.1, 34.2). Если поражены только некоторые клубочки, ГН оценивается как оча говый (фокальный), если поражение множественное — как диффузный. В любом отдельном клубочке повреждение может быть сегментарным (захватывать часть клубочка) или тотальным (генерализованным). Повреждения могут быть гиперкле точными из-за пролиферации эндотелиальных или мезангиальных клеток (проли феративные) и/или сопровождаться инфильтрацией воспалительными лейкоцитами (экссудативные). Пролиферация может быть эндокапиллярной, то есть находиться внутри капилляра клубочка и экстракапиллярной — увеличено количество клеток париетального эпителия капсулы Боумена–Шумлянского, который вместе с макрофагами образует дугообразные утолщения капсулы клубочка — полулуния. Утолщение стенки капилляров клубочка происходит вследствие увеличения продук-

|

ции материала, из которого состоит ба- |

||

БМК |

зальная мембрана клубочка и накопле- |

||

Под |

ния иммунных депозитов. Сегментар |

||

ный склероз проявляется сегментарным |

|||

|

|||

|

коллапсом капилляров с накоплением |

||

|

гиалина и мезангиального |

матрикса |

|

Энд |

и формированием адгезий из-за при- |

||

крепления стенки капилляра к капсу- |

|||

|

|||

|

ле Боумена–Шумлянского. Полулуния |

||

ММ |

(скопления воспалительных |

клеток в |

|

|

полости капсулы Боумена–Шумлян- |

||

|

ского) возникают тогда, когда при тя- |

||

|

желом повреждении клубочков проис- |

||

Фен |

ходит разрыв стенки капилляров или |

||

МК |

капсулы Боумена–Шумлянского. Бел- |

||

Рис. 34.1. Ультраструктура нормальной гломе- |

ки плазмы и клетки воспаления про- |

||

никают в капсулу Боумена–Шумлян- |

|||

рулярной дольки: БМК — базальная мембра- |

|||

на клубочка; Энд — эндотелиальные клетки; |

ского и там накапливаются. Полулуния |

||

Фен — фенестры; МК — мезангиальные клет- |

состоят из пролиферирующих клеток |

||

ки; Под — подоцит; ММ — мезангиальные ма- |

париетального эпителия, |

макрофа- |

|

триксы |

гов, лимфоцитов, фибрина, коллагена. |

||

2

2 3

3