Факультетская_терапия_11_03_20_финал

.pdf

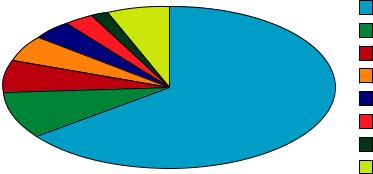

503

Escherichia coli к адгезии обусловлена наличием у микроорганизма специализированных органелл — фимбрий (пилей), позволяющих бактериям прикрепляться к клеткам мочевыводящих путей и продвигаться наверх к почке против тока мочи. Капсулярные антигены этой бактерии способствуют подавлению опсонизации, фагоцитоза и комплементзависимой бактерицидной активности крови. Эндоплазматические антигены вызывают эндотоксический эффект, способствующий снижению перистальтической активности гладкой мускулатуры мочевых путей вплоть до полной ее блокады.

Заболевание развивается, когда нарушается баланс между вирулентностью и количеством инфицирующих бактерий с одной стороны и защитными механизмами организма-хозяина с другой. Бактерии, которые населяют анус, дистальный отдел уретры и влагалище, способны проникать в проксимальный отдел уретры и мочевой пузырь. Чаще всего паренхима почек инфицируется, когда бактерии в мочевом пузыре размножаются и поднимаются вверх по мочеточникам. Пузырно- мочеточниковый рефлюкс или обструкция на любом участке мочевого тракта способствуют этому процессу.

Устойчивость бактерий к защитным эффектам организма, а также к действию антибиотиков обусловлена образованием так называемых биопленок. Около 65% инфекций в настоящее время сопровождается образованием биопленок. Биопленка — это структурное сообщество микроорганизмов, инкапсулированных в образующемся полимерном матриксе и адгезированных к какой-то поверхности, например, стенке мочеточника или мочевого пузыря. Начальным этапом формирования биопленки в мочевых путях является отложение мочевых компонентов на поверхности уротелия еще до адгезии микробов: начинают откладываться гликопротеины Тамма–Хорсфалла, ионы, полисахариды и т.д. Многие из этих молекул являются протеинами, которые становятся рецепторами для бактериальных адгезинов.

Следующий шаг — приближение и прикрепление микроорганизмов. Плавающие бактериальные клетки высвобождают протоны и сигнальные молекулы. Если плотного контакта с любой поверхностью не произошло, то они рассеиваются. Плотный контакт протонов с поверхностью приводит к высокой концентрации протонов и снижению диффузии. При этом бактериальные клетки «чувствуют», что они близко к поверхности, и вслед за этим начинается активный процесс адгезии. Начальная адгезия носит обратимый характер с вовлечением гидрофобных и электростатических сил, после чего идет необратимое прикрепление, обеспечивающееся бактериальными полисахаридами.

Финальная стадия — это формирование структуры биопленки. Основной структурной единицей биопленки является микроколония, на 10–25% состоящая из микробных клеток, а на 75–90% — из экзополисахаридного матрикса. Биопленка также содержит водные каналы, через которые поступают дополнительные питательные вещества и кислород, необходимые для роста бактерий. Образование биопленок — один из факторов патогенности микроорганизмов. Адгезия бактерий к уроэпителию слизистых оболочек происходит за счет специфических образований — фимбрий. Это взаимодействие запускает воспалительную иммунную реакцию, формирует активный пул медиаторов воспаления (интерлейкина-8, фактора

504

некроза опухоли α, трансформирующего фактора роста β и циклооксигеназы-2 опосредованных простагландинов и др.), которые и вызывают дальнейшее повреждение мезенхимы мочевыводящих путей и лоханок почек.

Морфология

Наиболее характерными признаками хронического пиелонефрита являются:

•соединительнотканные разрастания (рубцы) на поверхности почки и в интерстиции;

•лимфоидные и гистиоцитарные инфильтраты в интерстиции;

•участки расширения канальцев, часть из которых заполняется коллоидными массами.

Хронический пиелонефрит характеризуется постепенным уменьшением в объеме почки, которая становится неоднородно мелкозернистой. Капсула обычно утолщена. Лоханки резко расширены, чашки деформированы. Слизистая оболочка утолщена, без блеска, часто с фибриноидными отложениями.

Изменения в почечной паренхиме локализуются главным образом в мозговом слое. При динамическом наблюдении можно установить стадийность процесса:

•образование интерстициальных инфарктов, воспаление и атрофия канальцев при интактных клубочках;

•развитие начальных элементов склероза с вовлечением в процесс клубочков и сосудов;

•появление терминального склероза, приводящего к почечной недостаточности.

Классификации

Классификация острого пиелонефрита разработана Международной и Европейской ассоциациями урологов (EAU, 2004).

1.По характеру поражения почек:

•первичный (необструктивный);

•вторичный (обструктивный) когда имеются исходные нарушения пасса- жа мочи, например, при мочекаменной болезни, аномалиях развития почек (удвоение, гипоплазия, нефроптоз и др.).

2.По месту возникновения:

•внебольничный (амбулаторный);

•нозокомиальный (внутрибольничный, возникает через 48 ч и более на- хождения в стационаре).

3.По наличию осложнений:

•неосложненный;

•осложненный (абсцесс, карбункул, паранефрит, острое почечное по- вреждение, уросепсис, инфекционно-токсический шок).

4.По течению:

•острый [первый эпизод; новая инфекция (de novo) позже 3 мес после перенесенного острого эпизода];

•рецидивирующее (рецидив — эпизод инфекции, развившийся в течение

3 мес после перенесенного острого пиелонефрита).

505

Термин «хронический» по отношению к пиелонефриту в зарубежной практике используется только при наличии анатомических аномалий, гипоплазии почек, обструкции, везикоуретрального рефлюкса. В последнем случае пиелонефрит по МКБ-10 проходит под кодом N11.0 (необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксами) и рассматривается как рефлюкс-нефропатия.

В отечественной медицине под термином «хронический» до настоящего времени подразумевается рецидивирующая инфекция тубулоинтерстиция неспецифической уропатогенной микрофлорой.

Классификация хронического пиелонефрита

1.По патогенезу:

•необструктивный хронический пиелонефрит, чаще всего — связанный с рефлюксом (его еще называют первичным);

•хронический обструктивный пиелонефрит, связанный с нарушениями

пассажа мочи, что связано с исходной патологией почек (при мочекаменной болезни, аномалиях развития почек (удвоение, гипоплазия, нефро птоз и др.) — его еще называют вторичным.

2.По наличию осложнений:

•неосложненный;

•осложненный (абсцесс, карбункул, паранефрит, острое почечное по- вреждение, уросепсис, инфекционно-токсический шок).

3.По течению:

•обострение (синоним — активная фаза);

•ремиссия (неактивная фаза).

Таким образом, диагноз может звучать так: хронический неосложненный необструктивный пиелонефрит (рефлюкс-нефропатия 3-й степени) в стадии обострения без нарушения функции почек (если у больного имеется снижение СКФ — указывается степень ХБП).

Клиническая картина

Хронический пиелонефрит может быть следствием плохо леченного острого процесса, хотя клинически данный переход не всегда отчетливо выражен. Особые трудности в этом плане связаны с длительным периодом латентного течения болезни, когда отсутствует какая-либо симптоматика, но заболевание медленно прогрессирует и обостряется при воздействии провоцирующих факторов.

Факторы риска пиелонефрита:

•инфекция;

•нарушение уродинамики;

•сопутствующие состояния (беременность, СД, неинфекционная патология

почек, иммуносупрессия).

Основными жалобами хронического пиелонефрита являются: дизурия, повышение температуры до субфебрильной, редко до фебрильной. Одновременно с повышением температуры отмечают ознобы, которые не всегда адекватны температуре, в ряде случаев ознобы наблюдаются при нормальной температуре. Типичным является наличие болей в поясничной области. Патогенез болей при пиелонефрите

506

связан с перерастяжением капсулы почки за счет набухания почечной паренхимы. Нельзя исключить стаз мочи, у ряда больных боли могут локализоваться в области живота. Может появляться гематурия, которая связана с поражением форникальных отделов чашек воспалительным процессом. У 80–90% больных имеются симптомы хронической интоксикации, такие как общая слабость, быстрая утомляемость, снижение работоспособности. Достаточно типично развитие диспепсических симптомов: снижение аппетита, появление тошноты, изредка рвоты. Необходимо отметить, что эти жалобы появляются до развития уремии, поэтому не могут быть объяснены повышением уровня азотистых оснований. Часть больных беспокоят головные боли, которые могут быть объяснены как артериальной гипертензией, так и хронической интоксикацией.

Необходимо отметить зависимость клинической симптоматики от тяжести процесса. У больных с более существенными изменениями чашечно-лоханочной системы отмечается большее количество жалоб. И наоборот, при менее выраженных изменениях в интерстиции и чашечно-лоханочной системе клиническая симптоматика минимальна. При объективном обследовании больных пиелонефритом прежде всего обращает на себя внимание отсутствие отеков. Вероятно, правильнее говорить о том, что у больных с воспалительными изменениями в лоханках выявляется только умеренная пастозность лица, изредка нижних конечностей. Более выраженные отеки появляются только при присоединении почечной недостаточности. Наличие же отеков при спокойном течении процесса должно заставить задуматься о правильности установленного диагноза. Дело в том, что вследствие поражения канальцев и интерстиция почки нарушается процесс реабсорбции мочи и у больных появляются полиурия, а также никтурия. Часто отмечается появление серого оттенка кожных покровов. Кожа обычно сухая, выявляется характерное пылевидное шелушение. Слизистая оболочка губ сухая. Язык сухой, обычно обложен сероватым налетом. Со стороны сердечно-сосудистой системы находят изменения, связанные с повышением артериального давления. Артериальная гипертензия определяется у 50–70% больных. Важно отметить, что гипертензия при пиелонефрите на ранних стадиях достаточно лабильна и хорошо поддается гипотензивной и противовоспалительной терапии. В результате лечения в начальной стадии нормализация артериального давления наблюдается у 90% больных.

Диагностика

Мочевой синдром:

•лейкоцитурия различной степени;

•бактериурия (>100 000 м. т./мл для E. coli, >10 000 м. т./мл для пиогенных кокков);

•умеренная протеинурия (обычно не превышает 1 г/сут);

•снижение относительной плотности мочи (запомнить!);

•иногда (не всегда!) — гематурия.

Повторные анализы мочи имеют решающее значение при постановке диагноза. При этом важное диагностическое значение имеет повторное обнаружение лейкоцитурии и бактериурии. Содержание белка в моче обычно не превышает 1–3 г/л. При латентном пиелонефрите у 75% больных за сутки теряется менее 1 г белка

507

и только у 25% — от 1 до 3 г. При рецидивирующем течении процесса уже у 50% больных протеинурия превышает 1 г/сут.

Эритроцитурия при рецидивирующем течении процесса выявляется у большинства больных. Приблизительно у 5–10% больных наблюдается макрогематурия, связанная с некрозами сосочков.

Для уточнения характера мочевого осадка проводят пробу Нечипоренко. Исследуя 1 мл из сданной пациентом порции мочи, подсчитывают количество компонентов мочи (на 1 мл): лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров с помощью специальной счетной камеры. Нормы анализа мочи по Нечипоренко:

•эритроциты — не более 1000 на 1 мл мочи;

•лейкоциты — не более 2000 на 1 мл мочи;

•цилиндры — не более 20 на 1 мл мочи.

Обязательным является бактериологическое исследование мочи. Посевы мочи должны проводиться повторно не менее 3 раз за время наблюдения.

Рентгенологическое обследование: внутривенная урография, ретроградная урография, компьютерная томография. Рентгенологическое исследование в диагностике хронического пиелонефрита играет важную, если не решающую роль. В настоящее время чаще прибегают к экскреторной (внутривенной) урографии, однако в сомнительных случаях показано применение и ретроградного исследования (ретроградная пиелография). Уже в начальных стадиях процесса выявляется замедление выведения контрастного вещества на стороне поражения. Достаточно характерным и ранним признаком являются локальные спазмы чашечно-лоханоч- ной системы. Чаще они захватывают верхние чашки, соответствуя месторасположению сфинктера Диссе.

Более характерным является развитие деформации чашек и лоханок, что проявляется дефектами наполнения, связанными с отеком и инфильтрацией стенок.

При длительном существовании воспалительного процесса спазм шеек чашек сменяется атонией, в том числе мочеточников. Постепенно начальные отделы чашек становятся округлыми, форниксы деформируются. Изменения паренхимы почек, характеризующиеся отеком и инфильтрацией, проявляются наличием далеко отодвинутых друг от друга, обычно уже атоничных чашек. Однако по мере развития склеротического процесса происходит сближение чашек, размеры почек при этом уменьшаются, контуры их становятся неровными. Специфическими признаками пиелонефрита также являются увеличение ренально-кортикального индекса и положительный симптом Ходсона (Hodson). Ренально-кортикальный индекс (РКИ) определяется отношением площади чашечно-лоханочной системы (центрального эхокомплекса) к площади почки и равен в норме у взрослых 0,37– 0,4. Пиелонефритические рубцы и гипертрофированные участки паренхимы придают почке неровность контуров, исчезает параллельность воображаемой линии, соединяющей основания пирамид и контура почек (симптом Ходсона).

Радиоизотопные исследования: ренография, сцинтиграфия. Изотопная ренография дает представление о нарушении функции почек, а сцинтиграфия почек позволяет поставить диагноз хронического пиелонефрита, поскольку выявляет склеротические и рубцовые процессы в паренхиме почек, деформацию чашечнолоханочной системы.

508

|

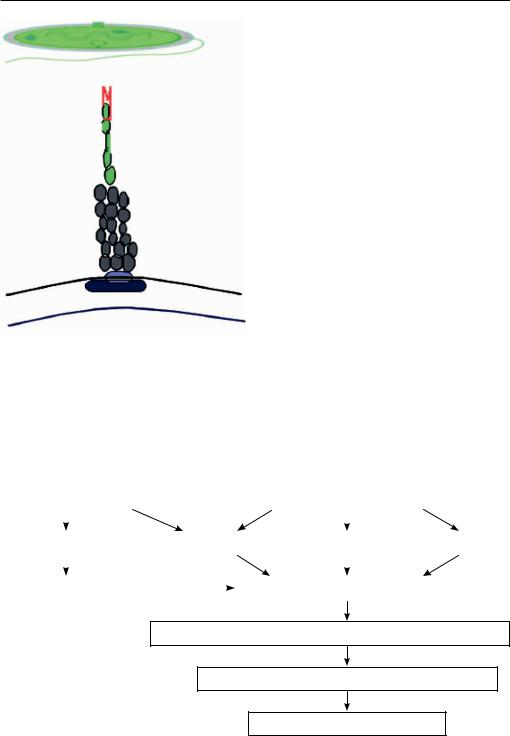

Ультразвуковое исследование почек. |

|||

|

Сонограммы почек больных хрониче- |

|||

|

ским пиелонефритом |

при латентном |

||

|

течении и малой длительности заболе- |

|||

|

вания мало отличаются от сонограмм |

|||

|

нормальных почек. При длительном |

|||

|

заболевании и прогрессировании скле- |

|||

|

розирующих процессов отмечается не- |

|||

|

однородность |

чашечно-лоханочного |

||

|

комплекса, чашки расширены, зияют, |

|||

|

что придает им вид «побитых молью». |

|||

|

В проекции чашек лоцируются мелкие |

|||

|

эхопозитивные |

засветки, не дающие |

||

|

акустической тени, которые являются |

|||

|

очагами рубцевания. По мере прогрес- |

|||

|

сирования процесса — размеры почек |

|||

|

уменьшаются, усиливается неровность |

|||

|

контуров, нарастает |

неоднородность |

||

|

чашечно-лоханочной системы, толщи- |

|||

|

на паренхиматозного слоя уменьшает- |

|||

|

ся, что обусловлено склерозирующими |

|||

|

процессами в почках (рис. 31.4). Однако |

|||

Рис. 31.4. Динамическая сцинтиграфия почек |

для постановки диагноза пиелонефри- |

|||

та данных УЗИ недостаточно. Ультра- |

||||

c 99mТс |

||||

|

звуковое исследование почек — скри- |

|||

нинговый метод, позволяющий четко выявить аномалии почек, камни, кисты, нефроптоз и лишь заподозрить хронический пиелонефрит. «Золотым стандартом» для постановки диагноза является сцинтиграфия почек, при невозможности последней — должна выполняться внутривенная урография.

Дифференциальная диагностика

Чаще всего пиелонефрит приходится дифференцировать от инфекции мочевых путей. Это важно сделать, прежде всего, из-за того, что инфекция мочевых путей полностью излечима. Но в случае отсутствия правильной терапии у ряда больных может развиться пиелонефрит. При этом надо учитывать, что положительные посевы мочи, даже повторные, еще не позволяют установить диагноз пиелонефрита. Необходимо иметь весь комплекс изменений — лабораторных и инструментальных, прежде всего рентгенологических, а еще лучше — результатов сцинтиграфии.

Реже приходится проводить дифференциальную диагностику с туберкулезом почек, помня при этом, что названная патология часто протекает с лейкоцитурией.

Именно поэтому во всех сомнительных случаях показаны специфические исследования для исключения туберкулеза.

Более сложно бывает провести разграничение с гломерулонефритом, особенно в случае развития почечной недостаточности. При сочетании этих заболеваний в клинической картине доминирует гломерулонефрит. В сомнительных случаях