Факультетская_терапия_11_03_20_финал

.pdf

482

протекающих с тромбоцитопенией. Специфических диагностических маркеров в настоящее время не существует.

Дифференциальную диагностику необходимо проводить со следующими заболеваниями:

1)системная красная волчанка, антифосфолипидный синдром и другие коллагенозы;

2)аутоиммунный тиреоидит;

3)тромбоцитопения вирусного генеза (герпесвирусы, хронические вирусные гепатиты, ВИЧ) и др.;

4)заболевания системы кроветворения (мегалобластические анемии, острый лейкоз, апластическая анемия, миелодиспластический синдром, лимфопролиферативные заболевания и др.);

5)метастатическое поражение костного мозга при злокачественных заболеваниях;

6)синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания, фаза истощения;

7)гестационная тромбоцитопения;

8)тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Мошковица);

9)лекарственно-опосредованная тромбоцитопения;

10)тромбоцитопения при инфекционных заболеваниях;

11)токсическая тромбоцитопения (алкоголь и др.);

12)наследственные тромбоцитопении (тромбастения Гланцмана, синдром Бер- нара–Сулье, синдром серых тромбоцитов, синдром Вискотта–Олдрича).

При исследовании анализа крови обращает на себя внимание изолированная тромбоцитопения, снижение количества тромбоцитов менее 100×109/л как минимум в двух последовательных анализах крови. Количество лейкоцитов, эритроцитов в норме. Возможно появление признаков постгеморрагической анемии, ретикулоцитоз после большой кровопотери. По данным миелограммы выявляется повышенное или нормальное количество мегакариоцитов. По данным объективного обследования — нормальные размеры селезенки. По результатам клинико-инстру- ментальных исследований отсутствуют признаки других патологических состояний, вызывающих тромбоцитопению. Обнаружение антитромбоцитарных антител в высоком титре является дополнительным показателем, указывающим на иммунный генез тромбоцитопении. При этом нормальный титр не исключает ИТП.

Лечение

Целью лечения является достижение безопасного или купирующего геморрагический синдром уровня тромбоцитов, но не достижение их нормального количества. В настоящее время не существует препаратов, позволяющих добиться полного излечения, возможно получение длительной ремиссии. Тактика лечения определяется выраженностью геморрагического синдрома, степенью тромбоцитопении, формой ИТП. Безопасным считается уровень тромбоцитов 50×109/л. При количестве тромбоцитов 30–50×109/л лечение необходимо проводить при наличии геморрагического синдрома. Уровень тромбоцитов 20×109/л является показанием к экстренной госпитализации вне зависимости от клинических проявлений.

483

Терапия первой линии при всех формах ИТП включает назначение глюкокортикоидов (оральный преднизолон, высокие дозы дексаметазона), внутривенных иммуноглобулинов (IVIg-carimune NF, gammagard, gamunex). При противопоказаниях к использованию глюкокортикоидов, а также при профузном кровотечении или глубокой тромбоцитопении лечение начинается с препаратов иммуноглобулина. Эффект внутривенного иммуноглобулина наступает значительно быстрее, чем при применении глюкокортикостероидов (через 24–36 ч). Начальная суточная доза преднизолона должна составлять 1,0 мг/кг массы тела. Продолжительность применения стероидов определяется степенью тромбоцитопении и эффективностью лечения. При достижении положительного эффекта доза гормонов медленно снижается вплоть до полной отмены.

Терапия второй линии назначается при неэффективности иммуноглобулина и преднизолона и включает спленэктомию или использование агонистов рецепторов тромбопоэтина (ромиплостим, элтромбопаг). Эти препараты стимулируют выработку тромбоцитов за счет активации рецептора к тромбопоэтину на тромбоцитах и мегакариоцитах.

Для лечения ИТП возможно применение препарата моноклональных антител к СД20 (ритуксимаб). В настоящее время препарат не зарегистрирован для лечения ИТП, однако возможно его использование по решению врачебной комиссии и информированного согласия пациента.

При снижении тромбоцитов менее 20×109/л и при развитии геморрагического синдрома возможно проведение трансфузии тромбоконцентрата. Данный метод применяется как исключение, так как повышается риск аллоиммунизации.

Геморрагический васкулит (пурпура или болезнь Шенлейна–Геноха)

Геморрагический васкулит является одним из представителей большой разнообразной группы заболеваний, которые называются системные васкулиты. Геморрагический васкулит — васкулит с иммунными депозитами IgA, поражающий мелкие сосуды (капилляры, венулы, артериолы), типичны поражение кожи, кишечника и почек в сочетании с артралгиями или артритом.

Заболевание впервые описано Шенлейном в 1837 г. и Генохом в 1868 г. Поражение почек при этом заболевании описано Джонсоном в 1852 г.

Распространенность заболевания 140 на 1 000 000, средний возраст дебюта заболевания от 4,5 до 17 лет (более 70% моложе 20 лет). Доля мужчин 46%. Нет географической зависимости распространенности заболевания.

Этиопатогенез

Сущностью патологического процесса является множественный микротромбоваскулит, поражающий сосуды кожи и внутренних органов. Заболевание иммунокомплексное (IgA-ассоциированное), обусловлено повреждающим действием низкомолекулярных иммунных комплексов, активацией системы комплемента. Низкомолекулярные комплексы и активируемый ими комплемент вызывает микротромбоваскулиты с фибриноидным некрозом, периваскулярным отеком,

484

блокадой микроциркуляции, геморрагиями и глубокими дистрофическими изменениями.

Дебют заболевания возможен после ангины, ОРВИ, различных инфекций, вакцинации, приема некоторых лекарств, пищевой аллергии, травмы, переохлаждения. Непосредственной причиной накопления и развития повреждающего действия может быть перенесенная вирусная или бактериальная инфекция, прививки, некоторые медикаментозные препараты, паразитарные инвазии и даже холод.

Клиническая картина

В клинической картине выделяют несколько форм, при этом поражение кожи встречается в 100% случаев. Заболевание может протекать в виде изолированной простой или в сочетании с другими формами:

1)кожная или простая форма — purpura simplex;

2)суставная форма — purpura reumatica;

3)абдоминальная форма — purpura abdominalis;

4)почечная форма — purpura renalis.

Поражение кожи характеризуется симметричной петехиальной сыпью и/или пальпируемой нетромбоцитопенической пурпурой, иногда в сочетании с эритематозными пятнами, папулами, пузырьками, что может сопровождаться зудом. Высыпания преимущественно локализуются в дистальных отделах нижних конечностей, постепенно распространяясь на бедра и ягодицы (реже — на верхние конечности, живот, спину). Высыпания мономорфны, сначала имеют отчетливую воспалительную основу, в тяжелых случаях — осложняются центральными некрозами, впоследствии покрываются корочками, надолго оставляя пигментацию. Чаще интенсивная сыпь держится 4–5 дней, затем постепенно стихает и исчезает вовсе, может оставаться небольшая пигментация. Как правило, кожная форма заканчивается полным выздоровлением.

Поражение суставов (59–100%) проявляется резкой болезненностью, припухлостью, нарушением их функции. Поражаются в основном крупные суставы нижних конечностей. Местом поражения суставов является синовиальная оболочка. Изменения в суставах обычно обратимы.

Абдоминальная форма васкулита проявляется кровоизлияниями в слизистую оболочку желудка, кишки, брыжейку. При этой форме возникают сильные боли в животе, симулирующие иногда картину острого живота. Может повышаться температура тела, иногда появляется рвота. В кале определяется кровь. В большинстве случаев абдоминальные проявления кратковременны и в течении 2–3 дней проходят. Возможны и рецидивы. При их сочетании с кожными высыпаниями диагностика не представляет большой сложности. При отсутствии кожных проявлений болезни диагностика затруднена. Следует учитывать перенесенную вирусную инфекцию, наличие высыпаний на коже, предшествовавших появлению болей в животе.

Наибольшего внимания заслуживает почечная форма, протекающая по типу острого или хронического нефрита, принимающая иногда затяжное течение с развитием в последующем ХПН. Поражения почек, как правило, возникают не сразу, а через 1–4 нед после заболевания. Поражение почек опасное проявление гемор-

485

рагического васкулита. При наличии геморрагического васкулита целесообразно уделять внимание показателям состава мочи и функции почек на протяжении всего периода заболевания.

Диагностика

Лабораторные изменения не специфичны, отмечается повышение IgA, уровня фактора Виллебранда (антигенный компонент VIII фактора), гиперфибриногенемия, увеличение содержания иммунных комплексов, криоглобулинов и α2- и γ-глобулинов, СОЭ. При этом показатели плазменного (коагулограмма) и тромбо-

цитарного (количество тромбоцитов, время кровотечения) звена гемостаза в норме.

Лечение

Немедикаментозное лечение заключается в ограничении двигательного режима на высоте кожных высыпаний, при поражении суставов и ЖКТ. Следует избегать контакта с возможными аллергенами, вакцинации. Отменяют препараты, с применением которых может быть связано возникновение заболевания. Показана санация очагов хронической инфекции.

В основе патогенетического лечения лежит улучшение микроциркуляции путем назначения антиагрегантов, антикоагулянтов (гепарина, низкомолекулярных гепаринов), проведения сеансов плазмафереза. Сравнительно новыми лекарственными препаратами, применяемыми в лечении васкулитов, являются гепариноиды (сульфатированные мукополисахариды). К данной группе препаратов принадлежит сулодексид (Vessel Due F). Он оказывает комплексное воздействие на стенки кровеносных сосудов, вязкость крови, сосудистую проницаемость, а также на различные звенья системы гемостаза — свертываемость крови, адгезию и агрегацию тромбоцитов, фибринолиз; качественно и количественно отличается от обычного и низкомолекулярного гепарина. Важной особенностью Вессел Дуэ Ф является то, что он не вызывает гепариновой тромбоцитопении, что позволяет его включать в терапию больных, у которых возникает это грозное осложнение гепаринотерапии. При неэффективности терапии или тяжелом течении васкулита показаны стероидные гормоны в небольших дозах. При поражении почек возможно применение глюкокортикоидов и цитостатиков (азатиоприн, циклофосфан).

Запомните!

Геморрагические диатезы — группа болезней и патологических состояний наследственного или приобретенного характера, общим проявлением которых является геморрагический синдром (склонность к рецидивирующим интенсивным длительным, чаще всего множественным кровотечениям и кровоизлияниям). По ведущему механизму развития геморрагического синдрома различают геморрагические диатезы: сосудистого генеза; обусловленные недостатком тромбоцитов в крови или их качественной неполноценностью; связанные с нарушениями свертывающей системы крови. Определение типа кровоточивости — исключительно важная часть диагностики геморрагического диатеза. В настоящее время выделяют пять типов кровоточивости: гематомный, петехиально-пят- нистый (синячковый), васкулитно-пурпурный, ангиоматозиый и смешанный (микроцир- куляторно-гематомный). Гематомный тип кровоточивости характерен для коагулопатий (гемофилия), сопровождается кровоточивостью, удлинением времени свертывания

486

крови, АЧТВ и дефицитом того или иного плазменного фактора. Петехиально-пятнистый (синячковый) тип наблюдается при нарушении тромбоцитарного звена гемостаза (тромбоцитопении), при этом отмечается снижение количества тромбоцитов в крови при нормальных показателях свертывания крови, но увеличенном времени кровотечения). Геморрагический васкулит имеет только клинические критерии диагноза — петехиальная сыпь и/или пальпируемая нетромбоцитопеническая пурпура, поражение суставов, ЖКТ, почек. Специфических лабораторных изменений при этом виде геморрагического диатеза нет.

Ситуационная задача

Пациентка 35 лет обратилась к терапевту по поводу общей слабости. Последние 2 мес отмечает очень обильные менструации, носовые кровотечения. 3–4 мес назад перенесла ОРВИ, по поводу которого принимала парацетамол, антигриппин. Объек тивный осмотр выявил бледность кожных покровов и слизистых, экхимозы (синяки) преимущественно на коже голеней, бедер, живота.

В клиническом анализе крови: гемоглобин — 98 г/л, эритроциты — 3,5×1012/л, MCV 75 fl (норма 80–100 fl), MCH — 22 пг (норма 24–33 пг), лейкоциты — 4,5×109/л, тромбоциты — 35×109/л, СОЭ — 24 мм/ч.

Вопросы:

1.Предварительный диагноз.

2.Предполагаемые причины заболевания.

3.План обследования.

4.Тактика ведения.

Литература

1.Волкова С. А., Боровков Н. Н. Основы клинической гематологии: учеб. пособие. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской мед. академии, 2013. 400 с.

2.Дуткевич И. Г., Сухомлина Е. Н., Селиванов Е. А. Практическое руководство по клинической гемостазиологии (физиология системы гемостаза, геморрагические диатезы, тромбофилии). СПб.: Фолиант, 2014. 272 с.

3.Клиническая гематология: руководство для врачей / под ред. А. Н. Богданова, В. И. Ма зурова. СПб.: Фолиант, 2008. 484 с.

4.Клинические рекомендации по диагностике и лечению системных васкулитов 2013 г. // Ассоциация ревматологов России. URL: https://docplayer.ru/28658621- Klinicheskie-rekomendacii-po-diagnostike-i-lecheniyu-sistemnyh-vaskulitov.html.

5.Клинические рекомендации по диагностике и лечению гемофилии 2018 г. // Нацио нальное гематологическое общество. URL: https://docs.google.com/viewer?url=https% 3A%2F%2Fhemophilia.ru%2Fengine%2Fdownload.php%3Fid%3D547%26viewonline% 3D1.

6.Национальныеклиническиерекомендацииподиагностикеилечениюидиопатической тромбоцитопенической пурпуры (первичной иммунной тромбоцитопении) у взрослых (редакция 2018 г.). URL: https://npngo.ru/uploads/media_document/283/5eb37419- 9276-4e9a-b075-0e26a788f623.pdf.

Глава 30 ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК

К настоящему времени известно, что почки вовлекаются в патологический процесс при многих заболеваниях, исходно не считающихся «почечными»: артериальная гипертония (АГ), сахарный диабет (СД), сердечная недостаточность (СН). Это привело к необходимости разработки простых критериев и универсальной классификации, позволяющей оценивать степень нарушения функции почек, прогноз и при необходимости планировать те или иные лечебные воздействия. Эти подходы должны быть применимы к подавляющему большинству пациентов с почечной патологией независимо от ее этиологии.

Концепция хронической болезни почек (ХБП) была сформулирована в 2002 г. экспертами Национального почечного фонда США и к настоящему времени получила мировое признание. Понятие ХБП обеспечивает унификацию подходов как по профилактике и диагностике, так и по лечению нефропатий разной этиологии. Также ХБП признана независимым фактором риска развития сердечно-сосуди- стых заболеваний (ССЗ) и является эквивалентом ишемической болезни сердца (ИБС) по риску сердечно-сосудистых осложнений (ССО). ХБП ассоциируется с резким снижением качества жизни, высокой смертностью пациентов и необходимостью применения дорогостоящих методов заместительной терапии в терминальной стадии — диализа и пересадки почки.

Впервые понятие о почечной недостаточности было введено американским патологоанатомом Homer William Smith (1895–1962). Но диагностические критерии почечной недостаточности разнились не только в мире, но и в пределах одной страны. Так, в России Е. М. Тареевым в 1972 г. была предложена классификация хронической почечной недостаточности (ХПН), где выделяли периоды компенсации и терминальный. А. Ю. Николаевым и Ю. С. Миловановым в 1999 г. в эту классификацию были внесены уточняющие данные, оценивающие не только уровень скорости клубочковой фильтрации (СКФ), но и такие клинические проявления, как АГ, анемия, полиурия, слабость. М. Я. Ратнер в 1977 г. была предложена классификация по уровню креатинина, где выделяли четыре степени, но, как мы понимаем в настоящее время, этот показатель не может в полной мере отражать степень поражения почек. В Санкт-Петербурге и до настоящего времени нефрологи используют в своей работе классификацию С. И. Рябова, в которой необходимо учитывать уровень креатинина и СКФ в процентах от должных величин. Классификация Н. А. Лопаткина, используемая в урологии, оценивает не только СКФ, но и уровень креатинина, мочевины, водно-электролитные изменения. Практическое

488

применение этих классификаций порой вызывало трудности, и не всегда было ясно, в какой ситуации необходимо начинать заместительную почечную терапию.

Таким образом, создание концепции ХБП позволяет:

•наиболее рано выявлять пациентов с нарушениями функций почек по результатам как случайных, так и целенаправленных исследований;

•выявлять не только нуждающихся в диализе/трансплантации почки, но и пациентов, входящих в группу риска развития почечной недостаточности;

•обеспечивать преемственность ведения пациента на разных стадиях заболевания;

•обучать врачей общей практики, специалистов не-нефрологов (эндокринологов, кардиологов, терапевтов);

•планировать развитие службы заместительной почечной терапии (диализ, трансплантация), исходя из реальных потребностей.

Эпидемиология

Распространенность ХБП в мире составляет от 12 до 18% и сопоставима с такими социально значимыми заболеваниями, как гипертоническая болезнь (ГБ) и СД, а также ожирением и метаболическим синдром (МС). ХБП более распространена среди старшей возрастной группы. Так, у лиц в возрасте старше 60 лет частота ХБП достигает 39,4%, в то время как у людей в возрасте от 40 до 59 лет она выявляется в 3 раза реже (12,6%), а среди более молодых (20–39 лет) — только в 8,5% случаев. Распространенность ХБП выше среди лиц с СД, чем без диабета (40,2% против 15,4%), и с ССЗ, чем без них (28,2% против 15,4%), а среди лиц с АГ поражение почек выявляется в 2 раза чаще, чем без АГ (24,6% против 12,5%).

По данным популяционных исследований смертность от инфаркта миокарда (ИМ) составляет 2% у лиц с сохранной функцией почек, 6% — с легкими нарушениями, 14% — с умеренными и достигает 30% среди пациентов с терминальной почечной недостаточностью (ТПН). Дисфункция почек катастрофически ухудшает прогноз у лиц с хронической сердечной недостаточностью (СН) и низкой фрак цией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ).

По данным официальной статистики смертность вследствие почечных причин относительно низка. Это связано с развитием методов заместительной терапии (диализ и трансплантация почки), а также с тем, что непосредственной причиной гибели пациентов с нарушенной функцией почек (на додиализном и диализном этапах лечения) являются ССО. Поэтому в официальных отчетах случаи смерти больных с нарушенной функцией почек учитываются как обусловленные сердеч- но-сосудистыми причинами, а роль заболевания почек как основного фактора сердечно-сосудистого риска игнорируется.

Патогенез ХБП при сердечно-сосудистых заболеваниях

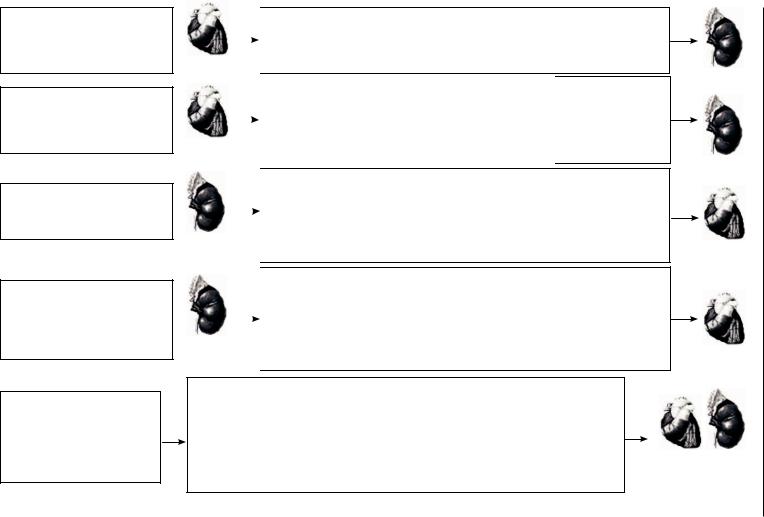

В 2008 г. C. Ronco и соавт. была представлена концепция кардиоренальных взаимодействий. Кардиоренальный синдром (КРС) представляет собой патофизиологическое расстройство сердца и почек, при котором острая или хроническая дисфункция одного из этих органов ведет к острой или хронической дисфункции другого. Было предложено выделение основных пяти его типов в зависимости от

489

наличия острой или хронической СН, а также первичности или вторичности возникновения поражения сердца или почек по отношению друг к другу (рис. 30.1).

I тип — острый кардиоренальный (КРС) — острое нарушение функции сердца, ведущее к дисфункции почек, например, острый коронарный синдром, вызвавший острую СН и затем дисфункцию почек.

II тип — хронический КРС — хроническое нарушение функции сердца, ведущее к дисфункции почек, например, хроническая СН, ведущая к повреждению и дисфункции почек.

II тип — острый ренокардиальный синдром — острое нарушение функции почек, ведущее к дисфункции сердца.

IV тип — хронический ренокардиальный синдром — хроническое нарушение функции почек, ведущее к дисфункции сердца.

V тип — вторичный КРС — системные заболевания, влекущие дисфункцию сердца, почек с вторично возникшими поражениями сердца и почек.

Гемодинамическая модель КРС основана на теории, что почки осуществляют контроль объема внеклеточной жидкости путем регуляции процессов экскреции и реабсорбции натрия, а сердце контролирует системную гемодинамику. Центральными звеньями этой модели являются ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС), эндотелийзависимые факторы и их антагонисты — натрийуретические пептиды и калликреин-кининовая система. Поражение одного из органов приводит к активации РААС и симпатической нервной системы, развитию эндотелиальной дисфункции и хроническому системному воспалению, образуя порочный круг, при котором сочетание кардиальной и почечной дисфункции приводит к ускоренному снижению функциональной способности каждого из органов: ремоделированию миокарда, сосудистой стенки и почечной ткани, росту заболеваемости и смертности. У кардиологических больных определяющее значение в патогенезе ХБП придается ишемии почки, развивающейся вследствие поражения перитубулярных капилляров, а также эндотелиальной дисфункции.

В норме афферентная артериола способна изменять свой тонус в ответ на колебания системного АД. Этот механизм, называемый ауторегуляцией почечного кровотока, позволяет обеспечивать стабильную перфузию каждого клубочка вне зависимости от колебаний АД. Так, при повышении АД афферентная артериола спазмируется, что ведет к снижению кровотока-плазмотока и уменьшению гидростатического давления в петлях клубочка, ассоциируясь с относительным приростом онкотического давления и снижением СКФ. При длительном воздействии повышенного АД афферентная артериола теряет свою способность сужаться (изменять тонус) в ответ на повышение АД. В результате чего высокое гидравлическое давление беспрепятственно передается на капиллярную сеть внутри клубочков, вызывая внутриклубочковую гипертензию. Это состояние поддерживается относительным спазмом выносящей артериолы за счет воздействия на нее сосудосуживающих факторов (в основном ангиотензина II). Длительное существование внутриклубочковой гипертензии приводит к повреждению всех структур клубочков (эндотелия, базальных мембран капилляров, почечного мезангия и др.), что в итоге завершается развитием гломерулосклероза. При СД внутриклубочковая гемодинамика нарушена еще в большей степени, чем у лиц без СД, поскольку хроническая