Факультетская_терапия_11_03_20_финал

.pdf

371

языка белым, серым и/или желто-белым налетом. При присоединении к тяжелому аутоиммунному гастриту мегалобластного кроветворения вследствие дефицита витамина В12 появляются повышенная утомляемость, сонливость, боли и жжение во рту или в языке, симметричные парестезии в нижних и/или верхних конечностях. В этом случае при объективном обследовании обнаруживают лакированный язык, признаки поражения боковых и задних столбов спинного мозга, в случае наличия выраженной анемии — бледность кожи и желтушность склер.

Пальпаторно при хроническом гастрите живот обычно мягкий. У больных атрофическим гастритом иногда определяются вздутие живота, разлитая болезненность в эпигастральной области. Для хеликобактерного гастрита более характерна локальная болезненность в пилородуоденальной зоне.

Диагностика

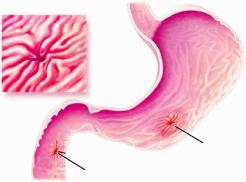

С целью диагностики хронического |

|

|

|

гастрита применяется эзофагогастро- |

|

|

|

дуоденоскопия с прицельной биопсией |

|

|

|

(рис. 21.2), цитологическим и гисто- |

|

|

|

логическим исследованием биоптатов. |

|

|

|

Следует производить биопсию как ми |

|

|

|

нимум трех отделов желудка, при этом |

|

|

|

необходимо не менее 5 биоптатов, иначе |

|

|

|

диагностировать гастрит невозможно! |

|

|

|

Два кусочка берут из антрального отде |

|

|

|

ла в 2 см от привратника, два — из тела |

|

|

|

желудка, примерно в 8 см от кардии и |

|

|

|

один — из угла желудка. Эндоскопиче- |

|

|

|

скими критериями гастритов являются: |

|

|

|

выраженность и |

распространенность |

Рис. 21.2. |

Эндоскопическая картина хроническо- |

отека, гиперемии, |

наличие кровоиз- |

||

лияний, ранимости и кровоточивости |

го гастрита в фазе обострения |

|

слизистой оболочки, плоские и/или приподнятые (полные) эрозии, изменения сосудистого рисунка, атрофия, сглаженность или гипертрофия складок.

Для диагностики Н. pylori используют:

•дыхательный уреазный тест — выявление в выдыхаемом воздухе изотопов С14 и С13, которые образуются в желудке при расщеплении выпитой меченой мочевины под действием уреазы Н. pylori;

•ИФА-тест — моноклональный тест для определения антигена H. pylori в стуле;

•гистологический тест — обнаружение Н. pylori в биоптатах слизистой оболочки, взятых не менее чем из трех участков желудка;

•уреазный биопсийный тест — определение уреазной активности Н. pylori в биоптатах слизистой оболочки из тех же зон желудка (CLO-тест, Де-Нол- тест);

•бактериологический тест — рост Н. pylori из биоптатов слизистой оболочки желудка;

372

• диагностика Н. pylori с помощью полимеразной цепной реакции; диагностика в биоптате.

При обследовании больного хроническим гастритом необходимо также провести:

•копрограмму, которая позволяет диагностировать признаки недостаточной переваривающей способности желудка (увеличение количества мышечных волокон с исчерченностью); анализ кала на скрытую кровь; наиболее достоверно кровь в кале можно определить в иммунохимическом анализе кала на скрытую кровь;

•клинический анализ крови с целью диагностики анемии;

•рН-метрию;

•ультразвуковое исследование органов брюшной полости с целью дифференциальной диагностики болей в эпигастральной области;

•в случае признаков нарушения эвакуаторной способности желудка (стеноз привратника) проводится рентгенологическое исследование желудка.

Диагноз хронического гастрита является достоверным лишь после гистологической оценки биоптатов, взятых во время гастроскопии.

Пример формулировки диагноза

Хронический неатрофический Н. pylori-ассоциированный гастрит в фазе обост рения.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика производится с другими заболеваниями же- лудочно-кишечного тракта, такими как функциональная диспепсия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический панкреатит, холецистит, дисфункциональные расстройства билиарного тракта, заболевания кишечника. Необходимо отметить, что патология желудочно-кишечного тракта чаще бывает сочетанной, поэтому у пациента с хроническим гастритом нередко встречаются вышеуказанные заболевания.

Лечение

Лечение хронического аутоиммунного гастрита

Необходимо устранить причины, способствующие его развитию и обострению. Пациенту рекомендуется нормализовать режим питания, исключить алкоголь, прекратить курение, прием лекарственных средств, повреждающих слизистую оболочку гастродуоденальной зоны, избегать вредных производственных факторов и др.

Вфазе обострения аутоиммунного хронического гастрита рекомендуется диета

№1а, которая обеспечивает функциональный, механический и химический покой желудка. В фазе обострения из рациона исключаются блюда, оказывающие сильное раздражающее действие на слизистую оболочку, плохо переносимые продукты. Пища принимается небольшими порциями, дробно (5–6 раз). Через 2–3 дня по мере ликвидации острых симптомов больных переводят на диету № 1. После

373

окончания курса лечения, в фазе ремиссии, многим больным можно рекомендовать диету № 15 (при условии хорошей ее переносимости).

В случае выраженных болей и диспепсических расстройств целесообразно использование прокинетиков (домперидон) и спазмолитиков (мебеверина гидро хлорид и др.).

Коррекция нарушенной желудочной секреции должна проводиться дифференцированно:

•при сниженной, но сохраненной секреторной функции желудка назначается стимулирующая терапия (абомин, плантаглюцид, ацидинпепсин);

•при секреторной недостаточности — заместительная терапия полиферментными препаратами (панзинорм форте, дигестал, фестал, энзистал), в случае диареи следует применять препараты, не содержащие желчь (мезим-форте, креон, панцитрат, панкреатин).

Лечение Н. pylori-ассоциированного гастрита

В фазе обострения назначается лечебный стол № 1б с дробным приемом пищи 4–5 раз в день. Из пищевого рациона исключаются продукты и блюда, обладающие сокогонным, раздражающим действием. Пищу готовят в полужидком виде, без поджаривания. Не рекомендуются продукты, содержащие экстрактивные вещества из мяса и рыбы. В последующем диету постепенно расширяют (стол № 1), а затем питание больных приближается к столу № 15 с обязательным исключением сильных химических раздражителей слизистой оболочки желудка и стимуляторов желудочной секреции. Очень важно отказаться от курения, алкоголя и употребления газированных напитков.

Медикаментозная терапия

Используется этиологическая терапия, направленная на эрадикацию инфекции. Согласно рекомендациям терапия первой линии включает следующие схемы. В схему эрадикационной терапии первой линии входят: ИПП (в стандартной

дозе 2 раза в сутки), кларитромицин (по 500 мг 2 раза в сутки), амоксициллин (по 1000 мг 2 раза в сутки).

Как вариант эрадикационной терапии первой линии (например, при непереносимости препаратов группы пенициллина) может быть назначена классическая четырехкомпонентная схема на основе висмута трикалия дицитрата (120 мг 4 раза в сутки) в комбинации с ИПП (в стандартной дозе 2 раза в сутки), тетрациклином (500 мг 4 раза в сутки), метронидазолом (по 500 мг 3 раза в сутки). Продолжительность квадротерапии с препаратами висмута должна составлять 14 дней, если в данном регионе не доказана высокая эффективность 10-дневного курса.

Квадротерапия с висмута трикалия дицитратом применяется также как основная схема второй линии при неэффективности стандартной тройной терапии. Другой схемой второй линии служит схема эрадикации, включающая ИПП (в стандартной дозе 2 раза в сутки), левофлоксацин (по 500 мг 2 раза в сутки) и амоксициллин (по 1000 мг 2 раза в сутки). Тройная терапия с левофлоксацином может быть назначена только гастроэнтерологом по взвешенным показаниям.

Терапия третьей линии основывается на определении индивидуальной чувствительности H. pylori к антибиотикам.

374

Контроль эффективности эрадикации проводят спустя минимум 4 нед после завершения антихеликобактерного лечения. Появление бактерии в организме больного спустя год после лечения расценивается как рецидив инфекции (а не реинфекция) и требует назначения более эффективной эрадикационной схемы следующей линии.

В терапии хронических гастритов также могут быть использованы:

•антациды: альмагель, фосфалюгель, маалокс;

•цитопротекторы: сукральфат;

•прокинетики: домперидон (прокинетики особенно показаны при лечении гастрита типа С);

•спазмолитики: дротаверин, мебеверин.

Профилактика

Соблюдение режима питания, отказ от курения, алкоголя. Личная гигиена, направленная на предотвращение инвазии Н. pylori. Рациональное использование фармакологических средств, обладающих раздражающим слизистую оболочку желудка действием.

Прогноз

В целом у большинства пациентов прогноз благоприятный.

Необходимо постоянное наблюдение за пациентами с атрофическим гастритом, так как риск возникновения рака желудка у них в 3–10 раз выше, чем в популяции.

Контрольные вопросы

1.Назовите патогенетические типы хронических гастритов.

2.Опишите механизмы развития разных типов гастритов.

3.Опишите клиническую картину разных типов хронических гастритов.

4.Какой метод исследования является решающим в постановке диагноза хронического гастрита?

5.Назовите методы диагностики H. pylori.

6.Какова тактика ведения пациентов с разными типами хронических гастритов?

Ситуационная задача

Пациентка М., 32 лет предъявляет жалобы на интенсивные ноющие боли в эпигастральной области, возникающие сразу после еды. Данные жалобы появились 3 дня назад на фоне эмоционального перенапряжения. Подобные жалобы появлялись ранее, наиболее часто в весенне-осенний период. Настоящее обострение характеризуется более интенсивными, чем обычно, болями в эпигастральной области. Пациентка решила обратиться за помощью к врачу.

Из анамнеза жизни: курит до 10 сигарет в день в течение 5 лет.

При осмотре: состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски. Пульс — 64 уд./мин, ритмичный. АД — 110/80 мм рт.ст. Тоны сердца ясные, ритмичные. Дыхание везикулярное. Живот мягкий, болезненный в эпигастральной области. Печень у края реберной дуги.

375

Вопросы:

1.Какой предварительный диагноз и его обоснование?

2.Укажите возможную этиологическую причину данного заболевания.

3.Какие методы обследования необходимо выполнить для подтверждения диагноза, для уточнения природы заболевания?

4.Опишите методы лечения заболевания.

Литература

Основная:

1.Внутренние болезни: учебник для студентов мед. вузов: в 2 т. / под ред. В. С. Моисеева и др. 4-е изд., испр. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Т. 2 896 с.

2.Моисеев В. С., Мартынов А. И., Мухин Н. А. Внутренние болезни учебник: в 2 т. Т. 2. 3-е изд., испр. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN9785970433119.html.

Дополнительная:

1.Ивашкин В. Т. Гастроэнтерология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.

2.Ройтберг Г. Е., Струтынский А. В. Внутренние болезни. Система органов пищеварения: учеб. пособие. 3-е изд. М.: МЕДпресс-информ, 2014. 560 с.

3.http://www.gastro.ru.

Глава 22 ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

|

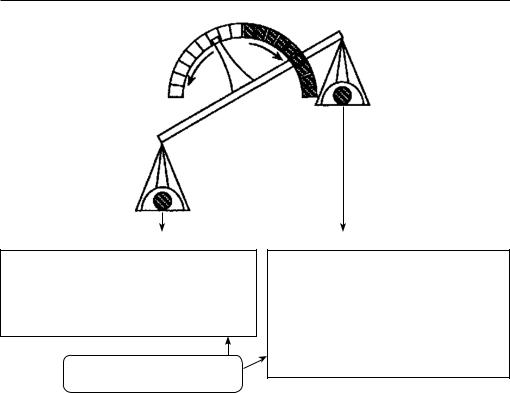

Язвенная болезнь — хроническое ре- |

|

|

цидивирующее заболевание, протекаю- |

|

|

щее с чередованием периодов обостре- |

|

|

ния и ремиссии, ведущим проявлением |

|

|

язвенной болезни служит образование |

|

|

дефекта (язвы) в стенке желудка или |

|

|

двенадцатиперстной кишки (рис. 22.1). |

|

|

Необходимо различать язвенную |

|

Язва желудка |

болезнь и симптоматические |

язвы. |

К последним относятся изъязвления |

||

Язва двенадцатиперстной кишки |

гастродуоденальной слизистой |

обо- |

|

лочки, встречающиеся при различных |

|

Рис. 22.1. Язва желудка и двенадцатиперстной |

заболеваниях и состояниях. Тако- |

|

кишки (Источник: www.zdravkom.ru) |

вы язвы при эндокринной патологии |

|

|

(аденома паращитовидных желез, син- |

|

дром Золлингера–Эллисона), при стрессах, острых или хронических нарушениях кровообращения, аллергии, приеме нестероидных противовоспалительных препаратов.

Этиология и патогенез

Факторы риска язвенной болезни:

•повышенная кислотность содержимого желудка;

•табакокурение;

•прием ульцерогенных препаратов, например НПВП;

•психологический стресс;

•наследственная предрасположенность.

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки — сложный патологический процесс, в основе которого лежит воспалительная реакция в виде локального повреждения слизистой верхних отделов желудочно-кишечного тракта в ответ на нарушение эндогенного баланса местных «защитных» и «агрессивных» факторов гастродуоденальной зоны (рис. 22.2).

К «агрессивным» факторам относятся: усиленный секреторный потенциал:

1)большая масса главных и обкладочных клеток, вырабатывающих соляную кислоту и пепсин;

378

Хеликобактер пилори

Helicobacter

pylori

Рис. 22.3. H. pylori (Источник: www.myshared.ru)

в глубине желудочных ямок и на поверхности эпителиальных клеток, в основном под защитным слоем слизи, выстилающим слизистую оболочку желудка.

Н. руlоri относится к числу условно-патогенных бактерий. Сегодня известно несколько факторов вирулентности, позволяющих H. pylori заселять, а затем персистировать в организме хозяина: спиралевидная форма и наличие жгутиков, выделение ферментов адаптации, адгезивность, подавление иммунной системы. Защищая себя от агрессивных свойств желудочного сока, бактерия образует уреазу, которая расщепляет мочевину и за счет аммиака нейтрализует Н+-ионы. Уреаза Н. руlоri является токсином для эпителия желудка, усиливающим воспалительную реакцию слизистой оболочки за счет активации моноцитов и нейтрофилов, стимулируя секрецию цитокинов, образование радикалов кислорода и окиси азота. Окиси азота являются важными факторами защиты слизистой оболочки желудка; так, при блокаде NОS резко уменьшается кровоток в сосудах слизистой и стимулируется апоптоз клеток слизистой оболочки желудка, в результате ослабляется репаративная регенерация желудочного эпителия.

При адгезии H. pylori эпителиоциты выделяют целый ряд цитокинов, в первую очередь интерлейкин-8. В очаг воспаления из кровеносных сосудов мигрируют лейкоциты. Активированные макрофаги секретируют интерферон-γ и фактор некроза опухоли, что привлекает клетки, участвующие в воспалительной реакции. Метаболиты активных форм кислорода нейтрофилов оказывают повреждающее действие на желудочный эпителий. Слизистая оболочка становится более чувствительной к агрессивному воздействию кислотно-пептического фактора.

Эти бактерии вырабатывают различные цитотоксины. Наиболее патогенными являются VacA-штамм H. pylori — продуцирующий вакуолизирующий цитотоксин, приводящий к образованию цитоплазматических вакуолей и гибели эпителиальных клеток, и CagA-штамм, экспрессирующий ген, ассоциированный с цито-

379

токсином. Этот ген кодирует белок массой 128 кДа, который оказывает повреждающее действие на слизистую оболочку.

H. pylori, вероятно, непосредственно, а возможно, и опосредованно, через цитокины моноцитов и лимфоцитов воспалительного инфильтрата приводит к дисгармонии «во взаимоотношениях» G-клеток, продуцирующих гастрин, и D-клеток, вырабатывающих соматостатин, играющих важнейшую роль в регуляции функцио нирования париетальных клеток. Гипергастиринемия вызывает нарастание массы париетальных клеток и повышение кислотной продукции.

Факторы защиты. Первостепенную роль в защите желудка играет так называемый слизисто-эпителиальный барьер, включающий достаточную секрецию бикарбонатов, слизь желудка, целостность эпителиальных клеток. Кроме того, к факторам защиты относятся адекватная клеточная регенерация, выработка эндогенных простагландинов, достаточное кровоснабжение слизистой оболочки желудка. Имеет значение также дуоденальный тормоз — цепь гуморальных рефлексов, обес печивающих торможение выделения соляной кислоты в конце пищеварения.

При понижении рН до 1,5 слизисто-бикарбонатный барьер перестает осуществлять защитную роль. Секреция бикарбонатов клетками поверхностного эпителия осуществляется с помощью процессов внутриклеточного метаболизма, а выделение происходит через апикальные поверхности клеточных мембран.

Следующей линией защиты от действия соляной кислоты является непроницаемая мембрана эпителиальных клеток гастродуоденальной слизистой. Фосфолипиды покрывают мембраны со стороны желудка и предотвращают обратное поступление кислого желудочного сока из просвета желудка.

Третью линию защиты эпителия желудка и двенадцатиперстной кишки создает микроциркуляторное русло крови, которое обеспечивает эпителиальные клетки водой, кислородом, питательными и буферными веществами, без которых клетки не могут секретировать. Кроме того, капиллярная сеть осуществляет и дренирующую функцию, отводя в общий кровоток ионы Н+, проникшие в слизистую.

Важно подчеркнуть, что у здоровых лиц активность защитных факторов всегда преобладает над степенью воздействия на стенку желудка агрессивных, повреждающих факторов. Это обеспечивает стойкость сохранения структуры слизистых оболочек гастродуоденальной зоны при меняющихся условиях внешней и внутренней среды.

Код по МКБ-10

К25 Язва желудка К26 Язва двенадцатиперстной кишки

Классификация

Общепринятой классификации ЯБ не существует.

По этиологии и патогенезу:

1.Язвенная болезнь (первичная):

•ассоциированная с НР;

•неассоциированная с НР.

380

2.Симптоматические язвы:

•стрессорные язвы (инфаркт миокарда, сепсис, операции);

•лекарственные язвы;

•язвы при эндокринных заболеваниях;

•дисциркуляторно-гипоксемические язвы;

•токсические язвы;

•язвы при болезнях печени, поджелудочной железы, крови.

По локализации язвы:

1.Язвы желудка:

•кардиальные и субкардиальные;

•язвы тела желудка;

•язвы антрального отдела;

•язвы пилорического отдела.

2.Дуоденальные язвы:

•язвы луковицы;

•язвы постбульбарного отдела.

3.Гастродуоденальные язвы.

По размеру:

1.Малые (меньше 0,5 см).

2.Средние (0,6–1,9 см).

3.Большие (2,0–3,0 см).

4.Гигантские (более 3,0 см).

По стадии процесса:

1.Обострение.

2.Ремиссия.

Осложнения:

1.Перфорация.

2.Пенетрация.

3.Кровотечение.

4.Пилородуоденальный стеноз.

5.Малигнизация.

Клинические проявления

1.Болевой синдром — основной синдром язвенной болезни. Для язвенной болезни характерна тупая, ноющая, режущая, жгучая, схваткообразная боль, локализующаяся в эпигастрии и в области грудины. Появление боли связано с приемом пищи: ранние боли (через 15–60 мин после еды) возникают при язвах кардиальной и задней стенок желудка. Поздние боли (через 1,5–3 ч после еды), голодные или ночные боли, купирующиеся приемом пищи, типичны для язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, пилорического отдела желудка. Боли также купируются приемом антацидов, антисекреторных препаратов, спазмолитиков, уменьшаются после рвоты.