tablitsy_vbb

.pdf

Неотложная помощь при кардиогенном шоке

Возможна гипопротеинемия с нарушением альбуминглобулинового коэффициента, что связано с катаболизмом белков. Нарушение функции почек в рамках полиорганной недостаточности приводит к росту креатинина и мочевины, однако при присоединении печеночной недостаточности наблюдаются так называемые «ножницы» в изменениях этих показателей: рост креатинина сопровождается снижением уровня мочевины, так как последняя синтезируется в печени. Гипербилирубинемия может наблюдаться при нарушении оттока желчи (отек печени), и тогда растет прямой (связанный) билирубин, а также при острой печеночной недостаточности, когда отмечается рост непрямого билирубина. При повреждении гепатоцитов повышается уровень АСТ и АЛТ.

Аритмогенный шок:

Для диагностики имеет значение регистрация ЭКГ.

Аневризма левого желудочка: При аускультации выслушиваются 3 и 4 тоны. На рентгенограмме тень сердцарасширена. На ЭКГ сохраняется подъем сегмента ST без приближения к изолинии.Наибольшее значение в диагностике имеет ЭхоКГ.

. Острая левожелудочковая недостаточность:

Для диагностики отека легких необходима рентгенография органов грудной клетки.

Перикардит: На ЭКГ отмечается подъем сегмента ST в большинстве отведений. ЭхоКГ позволяет обнаружить малый выпот, однако его отсутствие не позволяет исключить данное осложнение

Наружный разрыв:

Механизм смерти – электромеханическая диссоциация, когда при внезапном исчезновении пульса и АД на ЭКГ регистрируются желудочковые комплексы.

ЭКГ признаки угрозы разрыва имеют ограниченную специфичность и включают синусовую тахикардию, нарушения внутрижелудочковой проводимости и персистирующую элевацию сегмента ST.(подострый наружный разрыв)

Разрыв МЖП:

Появление грубого систолического шума вдоль левого края грудины, иррадиирующего на правую половину грудной клетки, поэтому важную роль играет повторная аускультация. При пальпации определяется систолическое дрожание в парастернальной области. Решающее значение для диагностики имеет ЭхоКГ с цветным допплеровским картированием.

Разрыв сосочковых мышц:

Выслушивается мягкий систолический шум на верхушке. Имеет значение то, что шум вновь появившийся.

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки выявляет отек легких. При подозрении на разрыв сосочковых мышц показана немедленная ЭхоКГ, при этом чувствительность и специфичность ЧПЭхоКГ выше.

Инфаркт правого желудочка:

При рентгенографии органов грудной клетки отсутствует венозный застой в малом круге.

На ЭКГ при наличии признаков ОКС с локализацией в нижней стенке (подъем сегмента ST в отведениях II, III, avF) наблюдается подъем сегмента ST в отведении V1 и V3R и V4R, в отведениях V2 –V3 депрессия ST как проявление реципрокных изменений. ЭхоКГ помогает в диагностике.

Первоочередные мероприятия неотложной помощи:

придание больному горизонтального положения: горизонтальное положение способствует увеличению венозного возврата и сердечного выброса, повышению АД, уменьшению признаков периферической гипоперфузии;,выполняется при отсутствии признаков застоя в легких (одышки и хрипов над легкими); обеспечение адекватной преднагрузки - в/в инфузия 200 мл физиологического р-ра за 10 мин.: выполняется при отсутствии застоя в

легких, во время инфузии необходимо проводить аускультацию легких и при отсутствии появления влажных хрипов возможно повторное введение 200 мл физ. р-ра; обеспечение адекватной оксигенации (при наличии одышки) - ингаляция газовой смеси, содержащей 40-60% кислорода, с помощью лицевой маски

клинические критерии эффективности: уменьшение гипоксемии, предупреждение полиорганной недостаточности.

лабораторные критерии: повышение сатурации венозной крови О2 на 2-3%; поддержание оптимального уровня сатурации О2 (95-98%) купирование боли (ОКС) - морфин в/в дробно по 3-5 мг (1 мл 1% р-ра морфина с 20 мл физ. р-ра – вводить по 6-10 мл каждые 5 мин) до получения эффекта или появления осложнений; не рекомендуется суммарная доза более 20 мг.

увеличение сердечного выброса и устранение артериальной гипотонии:

•добутамин 250 мг (1 ампулу 50 мл растворяют в 500 мл 5% р-ра глюкозы; 1 мл р-ра содержит 0,5 мг препарата, а 1 капля – 25 мкг) в/в инфузия с начальной скоростью 2-3 мкг/кг/мин и постепенным увеличением ее до эффективной, но не более 15 мкг/кг/мин;

•допамин 200 мг (5 мл 4% р-ра в 400 мл 5% р-ра глюкозы; 1 мл р-ра содержит 0,5 мг препарата, а 1 капля – 25 мкг) в/в инфузия с начальной скоростью 3- 5 мкг/кг/мин и постепенным увеличением ее до эффективной, но не более 10-15 мкг/кг/мин;

•норэпинефрин 40 мг (2 мл 0,2% р-ра в 400 мл 5% р-ра глюкозы; 1 мл р-ра содержит 10 мкг препарата, а 1 капля – 0,5 мкг) в/в инфузия с начальной скоростью 2 мкг/ мин и постепенным увеличением ее до эффективной, но не более 16 мкг/кг/мин.

•левосимендан – в сочетании с другими вазопрессорными препаратами (5 мл в 500 мл 5% глюкозы) в/в 6-12 мкг/кг в течение 10 минут, в последующем переходят на непрерывную инфузию препарата со скоростью 0,1 мкг/мин

•При титровании скорости введения инотропных препаратов следует ориентироваться не только на уровень АД, но и на отсутствие тахикардии, наджелудочковых и желудочковых аритмий, нарастания ишемии миокарда и гипоперфузии тканей.

Мероприятия по устранению причины кардиогенного шока и предупреждения его рецидивов, включая хирургические методы лечения с учетом рекомендаций по лечению соответствующей патологии Нефармакологическая инотропная поддержка. При отсутствии эффекта от инотропных средств и наличии условий необходимо

рассмотреть вопрос об использовании внутриаоральной баллонной контрпульсации при наличии условий и возможности ЛПУ.

11

Определение

Клиника

Диагностика

Тактика при ОКС

Острый коронарный синдром

Острый коронарный синдром (ОКС) – термин, обозначающий любую группу клинических признаков или симптомов, позволяющих подозревать острый инфаркт миокарда (ИМ) или нестабильную стенокардию (НС).

Термин “ОКС” используется, когда диагностической информации еще недостаточно для окончательного суждения о наличии или отсутствии очагов некроза в миокарде и, следовательно, представляет собой предварительный диагноз в первые часы и сутки заболевания, в то время как термины “ИМ и “нестабильная стенокардия” используются при формулировании заключительного диагноза.

О наличии ОКС свидетельствуют: длительный ангинозный приступ, то есть волнообразно нарастающая загрудинная боль сжимающего, разрывающего или жгучего характера, сохраняющаяся более 20 минут, несмотря на прием нитроглицерина; Возможны иррадиация в левую руку, левое плечо, горло, нижнюю челюсть, эпигастрий, а также нетипичные клинические проявления: потливость, тошнота, боль в животе, одышка, потеря сознания, которые в некоторых случаях являются доминирующими.

При ОКС симптомы как правило сходны по характеру с возникающими при приступе стенокардии, но отличается по силе и продолжительности; Интенсивность болевого синдрома может быть различной – от незначительной до невыносимой; в ряде случаев симптомы полностью не

купируется приемом нитроглицерина, а иногда и повторными инъекциями наркотических анальгетиков; Клиническим проявлением ОКС с неполной тромботической окклюзией

коронарной артерии (ОКСбпST) нередко становится нестабильная, то есть впервые возникшая или прогрессирующая стенокардия.

ЭКГ, ЭХО-КГ

Маркеры ИМ

ОАК,БХАК

Рентгенография легких, пульоксиметрия

Коронарография

1.Реперфузионная терапия: первичное ЧКВ (коронарография, баллонная ангиопластика, стентирование) или фармакоинвазивный подход: последовательное применение тромболитической терапии (ТЛТ) и ЧКВ. (Если время от момента постановки диагноза до восстановления кровотока по коронарной артерии (до раздувания баллона при проведении ЧКВ) меньше 120 мин, следует транспортировать пациента в

лечебное учреждение, где проводятся ЧКВ, если больше — следует немедленно начать ТЛТ. Кроме того, ЧКВ является средством выбора

у больных с шоком и при наличии противопоказаний к ТЛТ.) До начала реперфузионного вмешательства рекомендовано введение антикоагулянта (например гепарин, болюсно под контролем АЧТВ или АСК+КЛОПИДОГРЕЛ)

2.Медикаментозная терапия: нитраты (нитроглицерин 0,4-0,5 мг под язык), обезболивание ( морфин. Перед использованием 10 мг морфина разводят в 10 мл 0,9% раствора хлорида натрия. Первоначально следует ввести в/в медленно 2-4 мг лекарственного вещества. При необходимости введение повторяют каждые 5-15 мин по 2-4 мг до купирования боли или возникновения побочных эффектов.), БАБ, БКК, ИАПФ, БРА, статины (в высокой дозе - рекомендуется использовать аторвастатин 80 мг в сутки или розувастатин в дозе 20-40 мг в сутки, рекомендуемый целевой уровень холестерина ЛНП (определяется через 4-8 недель от начала применения статина) - менее 1,4 ммоль/л), двойная антитромботическая терапия (АСК+КЛОПИДОГРЕЛ)+Ингибиторы протонного насоса (для снижения риска жккрвоотечений) (пантопразол)

3.Оксигенотерапия

12

Опреде |

ление |

|

|

Патогенез, этиология, факторы риска

Артериальная гипертония

Артериальная гипертензия (АГ) — синдром повышения систолического АД (САД) ≥140 мм рт. ст. и/или диастолического АД (ДАД) ≥90 мм рт. ст.

Этиология. |

Патогенез. |

-возраст |

Уровень АД зависит от соотношения сердечного выброса, объема |

-избыточная масса тела и ожирение |

циркулирующей крови и общего периферического сопротивления сосудов. |

-наследственная предрасположенность |

Системы, изменяющие это соотношение в сторону повышения АД, |

-избыточное потребление натрия (>5 мг/день) |

относятся к прессорным, а те системы, при активации которых АД |

-злоупотребление алкоголем |

снижается, — к депрессорным. Считается, что повышение АД происходит |

-гиподинамия |

только при истощении активности депрессорных систем. Как прессорные, |

|

так и депрессорные системы могут действовать в крови (циркуляторный |

Факторы риска: |

уровень) и тканях (тканевый уровень). К циркуляторным прессорным |

-Пол (мужчины > женщин); |

системам относятся симпатоадреналовая система, влияющая на уровень |

-Возраст ≥55 лет у мужчин, ≥65 лет у женщин; |

АД путем регуляции количества адреналина и норадреналина в крови, |

-Курение |

вазопрессин и адренокортикотропный гормоны гипофиза, |

-Дислипидемия: |

ренинангиотензиновая система, вырабатывающая ангиотензины I и II, |

• ОХС >4,9 ммоль/л |

гормон коры надпочечников альдостерон. К тканевым прессорным |

• ХС ЛПНП >3,0 ммоль/л |

системам относят тканевую ренинангиотензиновую систему |

• ХС ЛПВП у мужчин <1 ммоль\л, у женщин <1,2 ммоль\л |

(вырабатывает до 90 % ангиотензина в организме), эндотелиальные |

• Триглицериды > 1,7 ммоль/л; |

факторы сокращения (эндотелины и простагландины). Циркуляторные |

-Мочевая кислота (≥360 мкмоль/л у женщин, ≥420 мкмоль/л |

депрессорные системы включают кинин-каллекреиновую систему, |

у мужчин); |

вырабатывающую брадикинин, предсердный натрийуретический фактор. |

-Нарушение гликемии натощак: глюкоза плазмы натощак |

Тканевые депрессорные системы — тканевая кинин-каллекреиновая |

5,6–6,9 ммоль/л; |

система, эндотелиальные факторы расслабления (оксид азота, |

-Нарушение толерантности к глюкозе; |

простагландины). При эссенциальной АГ предполагают первичное |

-Избыточная масса тела (ИМТ 25-29,9 кг/м2 ) или ожирение |

нарушение функции мозговых центров симпатической нервной системы, |

(ИМТ ≥ 30 кг/м2 ); |

что приводит к симпатикотонии, увеличению сердечного выброса и спазму |

-Семейный анамнез развития ССЗ в молодом возрасте (< 55 |

артериол, особенно почек. Это способствует повышенному выделению |

лет для мужчин и <65 лет для женщин); |

ренина и увеличению продукции ангиотензина II с активацией |

-Развитие АГ в молодом возрасте у родителей или в семье; |

альдостероновой системы и задержкой натрия и воды. Немаловажную |

-Ранняя менопауза; |

роль играют генетически обусловленные или приобретенные нарушения |

-Малоподвижный образ жизни; |

функционального состояния эндотелия (увеличение продукции |

-Психологические и социально-экономические факторы; |

эндотелиальных факторов сокращения и уменьшение — факторов |

-Частота сердечных сокращений в покое >80 ударов в |

расслабления, в частности — оксида азота) и повышение тонуса гладких |

минуту. |

мышц сосудов из-за увеличения содержания в ци6 топлазме свободного |

|

кальция. По мере стабилизации АД на высоких цифрах развивается |

|

гипертрофия мышечного слоя мелких артерий, увеличивается их жесткость |

|

и уменьшается внутренний диаметр, что способствует росту общего |

|

периферического сопротивления сосудов. Стабилизации АГ способствует |

|

снижение активности депрессорных систем (кинин-каллекреиновой, |

|

простагландинов и др.). При длительном течении АГ поражаются |

|

различные органы (в первую очередь — сердце, головной мозг, почки, |

|

сосуды). |

13

|

|

|

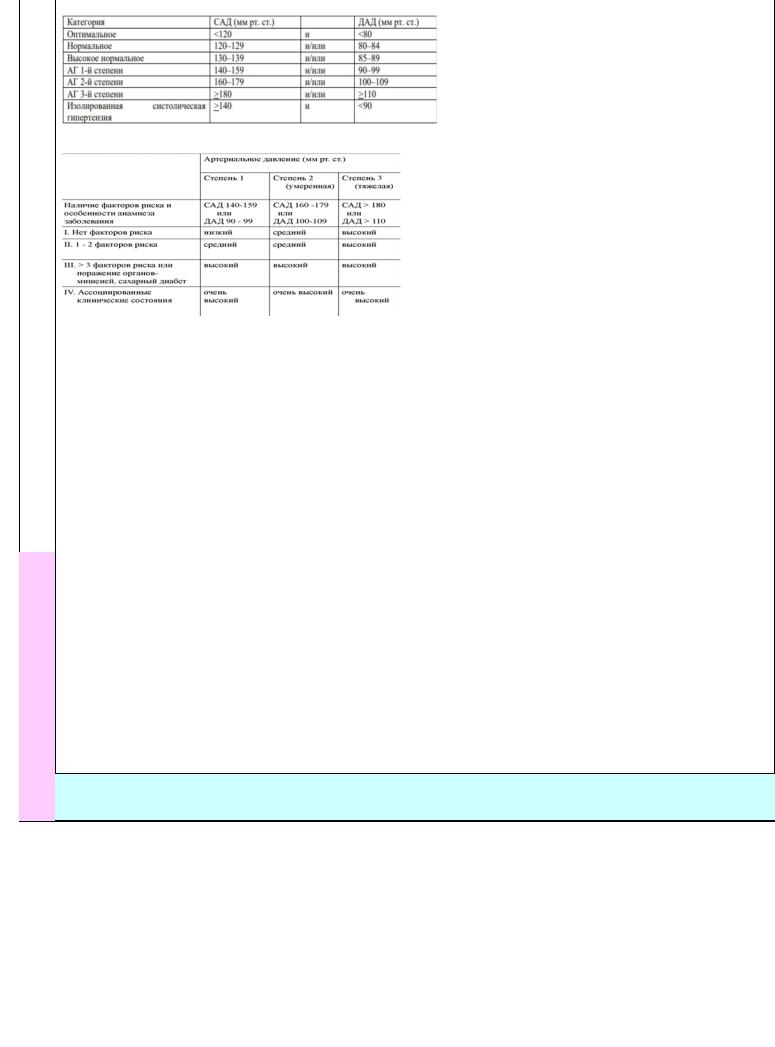

1.По степени повышения АД. |

2.По стадиям. |

|

|

|

|

|

|

Стадия I АГ — отсутствие ПОМ и АКС, возможное наличие |

|

|

|

|

|

факторов риска |

|

|

|

|

|

Стадия II АГ наличие бессимптомного ПОМ ( артериальная |

|

|

|

|

|

жесткость(пульсовое давление(у пож.)>60 мм.рт.ст.),ГЛЖ |

|

|

|

|

|

(ЭКГ признаки R в AVL >11мм),альбуминурия, выраженная |

|

|

|

|

|

ретинопатия), ХБП С3 (СКФ 30–59 мл/мин), СД без |

|

|

|

|

|

поражения органов-мишеней, отсутствие АКС. |

|

Классификация |

|

3.По группам риска. |

Стадия III АГ наличие АКС. (ЦВЗ (ТИА, инсульты (гем.,ишем.), |

|

|

|

ИБС (ИМ, стенокардия, реваскуляризация миокарда), |

|||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

наличие атероматозных бляшек, СН, ФП, ХБП( тяжелая, СКФ |

|

|

|

|

|

<30 мл/мин), СД) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Наиболее характерными жалобами при АГ являются: |

|

|

|

Клиника |

|

• |

головные боли различного характера и генеза; |

|

|

|

• |

головокружения, нарушения памяти, шум в голове, раздражительность, быстрая утомляемость, подавленность настроения; |

||

|

|

|

|||

|

|

|

• |

мелькание «мушек» перед глазами и другие признаки нарушения зрения, связанные с нарушением кровообращения в сетчатке; |

|

|

|

|

• |

боли в области сердца при часто носят функциональный характер (кардиалгии) и связаны с понижением порога восприятия импульсов, |

|

|

|

|

поступающих в ЦНС от интерорецепторов, расположенных в сердечной мышце, стенке аорты и т.п. |

||

|

|

|

• выяснение жалоб и сбор анамнеза (сбор сведений о наличии факторов риска, симптомов ПОМ, наличии в анамнезе сердечно |

||

|

|

|

сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, ХБП, образе жизни, предшествующем опыте лечения АГ.) |

||

|

Диагностика |

|

• повторные измерения АД; |

|

|

|

|

• объективное обследование (антропометрия, измерение ИМТ, выявление ПОМ: неврологический осмотр, фундоскопия, пальпация и |

|||

|

|

|

|||

|

|

|

аускультация сердца, сонных и почечных артерий, пальпация периферических артерий) |

||

|

|

|

• лабораторно-инструментальные методы исследования (ОАК, БХАК, ОАМ, подсчет СКФ, ЭКГ, ЭХО-КГ, дуплксное сканирование |

||

|

|

|

брахоцефальных артерий, УЗИ почек и дуплексное сканирование артерий почек, КТ или МРТ головного мозга, СМАД.) |

||

|

|

|

• исключение вторичных (симптоматических) АГ при необходимости; |

|

|

|

|

|

• оценка общего сердечно-сосудистого риска |

|

|

|

|

|

Тактика: |

|

|

|

|

|

Пациенты с АГ 2-й или 3-й степени при любом уровне риска: изменение образа жизни + незамедлительное начало антигипертензивной |

||

|

|

|

лекарственной терапии |

|

|

|

|

|

Пациенты с АГ 1-й степени без признаков ПОМ: изменение образа жизни – 3 мес – нет эффекта – лекарственная антигипертензивная |

||

|

|

|

терапия |

|

|

|

|

|

Всем пациентам с АГ, получающим лечение, рекомендуется в качестве первого целевого уровня снижать АД до значений <140/90 мм рт. |

||

|

|

|

ст., а при условии хорошей переносимости — до целевого уровня 130/80 мм рт. ст. или ниже. |

||

|

Лечение |

Немедикаментозное лечение: модификация образа жизни, ограничение потребления соли, контролировать массу тела. |

|||

|

Медикаментозное лечение: ИАПФ (каптоприл 25-50 мг 3-4 р/сут., эналаприл 5-20 мг 1-2 р/сут) , БРА (диован 80-160 мг 1-2 р/сут) , БКК |

||||

|

|

|

|||

|

|

|

(амлодипин 5-10 мг 1 р/сут) , БАБ ( метопролол 25-100 мг 2-3 р/сут, бисопролол 5-10 мг 1 р/сут), ДИУРЕТИКИ (тиазидные — |

||

|

|

|

гидрохлортиазид, и тиазидоподобные — хлорталидон и индапамид). (фуросемид 20-40 мг 1 р/сут утром) |

||

|

|

|

Всем пациентам с АГ в качестве стартовой терапии рекомендована комбинация антигипертензивных препаратов, предпочтительно |

||

|

|

|

фиксированная, для улучшения приверженности к терапии. |

|

|

|

|

|

Предпочтительные комбинации должны включать блокатор ренинангиотензиновой системы (РААС) (ингибитор АПФ или БРА) и |

||

|

|

|

дигидропиридиновый АК или диуретик. |

|

|

Рациональные комбинации антигипертензивных препаратов: ИАПФ + диуретик; БРА + диуретик; ИАПФ + БКК; БРА + БКК, дигидропиридиновый БКК + БАБ, БКК + диуретик, БАБ + диуретик К рекомендуемым комбинациям трех антигипертензивных препаратов относятся: ИАПФ + БКК + диуретик; БРА + БКК + диуретик.

14

Симптоматические артериальные гипертензии

|

Опреде |

ление |

Вторичная (симптоматическая) АГ — АГ, обусловленная известной причиной, которую можно устранить с помощью соответствующего |

|||

|

вмешательства |

|

|

|||

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

||

|

|

|

Почечные АГ |

Эндокринные АГ |

||

|

|

|

• Ренопаренхиматозные (гломерулонефрит, пиелонефрит, |

• |

Первичный альдостеронизм (синдром Конна) |

|

|

|

|

поликистоз почек, диабетическаяяя нефропатия) |

• |

Синдром Иценко-Кушинга |

|

|

|

|

• Реноваскулярные (атеросклеротический стеноз почечной |

• Феохромоцитома |

||

|

Классификация |

|

артерии, фибромускулярная дисплазия, аортоартериит Такаясу, |

• |

Акромегалия |

|

|

|

тромбоз, травмы сосудов почек, гипоплазия почечных артерий) |

• |

Тиреотоксикоз |

||

|

|

|

||||

|

|

|

• Ренин-продуцирующие опухоли |

• Гипотиреоз |

||

|

|

|

Гемодинамические АГ (заболевания аорты) |

АГ, обусловленные органическими поражениями нервной системы и |

||

|

|

|

• Васкулиты (артериит Такаясу) |

неврологическими нарушениями |

||

|

|

|

• Коарктация аорты |

• |

ЧМТ, ОНМК, субарахноидальное кровоизлияние, опухоль мозга, |

|

|

|

|

|

|

энцефалит, повышение внутричерепного давления |

|

|

|

|

Синдром обструктивного апноэ во время сна |

|

|

|

|

|

|

Ятрогенные АГ (АГ, индуцированные приемом лекарств: глюкокортикоидных,противозачаточных средств, лакрицы, индометацина) |

|||

|

|

|

АГ, обусловленная беременностью (гестационная АГ) |

|

|

|

|

|

|

1.Анамнез |

2.Объективное исследование |

||

|

|

|

• почечные заболевания в семейном анамнезе (поликистоз |

• |

Осмотр кожи (нейрофиброматоз при феохромоцитоме) |

|

|

|

|

почек); |

• Пальпация почек для исключения их увеличения при поликистозе |

||

|

|

|

• почечные заболевания в анамнезе пациента, инфекции |

• |

Аускультация сердца и почечных артерий: шумы над областью |

|

|

|

|

мочевого пузыря, гематурия гематурия, протеинурия, никтурия; |

брюшного отдела аорты, почечных артерий при стенозе почечных |

||

|

|

|

анемия (паренхиматозные заболевания почек); |

артерий. |

||

|

|

|

• употребление различных лекарств и веществ (оральные |

• Сравнение пульсации на радиальных и бедренных артериях для |

||

|

|

|

противозачаточные средства, назальные сосудосуживающие |

выявления задержки пульсовой волны при коарктации аорты |

||

|

|

|

капли, стероидные и нестероидные противовоспалительные |

• |

Признаки синдрома Кушинга : центральное ожирение, |

|

|

|

|

препараты, кокаин, эритропоэтин, циклоспорины); |

лунообразное лицо, подкожные кровоизлияния, широкие и глубокие |

||

|

|

|

• |

высокие показатели АД в молодом возрасте; |

стрии |

|

|

|

|

• |

значительно и стойко повышенное АД (> 180/110 мм рт. ст.); |

• |

Признаки акромегалии: увеличение акральных частей тела, |

|

|

|

• |

неэффективность комбинированной фармакотерапии. |

укрупнение и огрубление черт лица, потливость |

|

|

|

|

|

|

• Признаки заболеваний щитовидной железы (синдром |

|

|

|

|

|

|

гипотиреоза): склонность к брадикардии; плохая переносимость |

|

|

|

|

|

|

холода (зябкость); запоры; диффузная алопеция, раннее поседение |

|

|

|

|

|

|

волос, дистрофии ногтевых пластин; нарушения менструальной |

|

|

Диагностика |

|

|

|

функции у женщин |

|

|

|

|

|

• |

Признаки заболеваний щитовидной железы (синдром |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

тиреотоксикоза): склонность к тахикардии, нарушения сердечного |

|

|

|

|

|

|

ритма, плохая переносимость тепла; потливость, кожа влажная, |

|

|

|

|

|

|

горячая потеря массы тела, диарея; нарушения менструальной |

|

|

|

|

|

|

функции у женщин; глазные симптомы: Грефе, Кохера, Краузе, |

|

|

|

|

|

|

Дальримпля, Штельвага, Мебиуса, меланодермия в области век, |

|

|

|

|

|

|

эндокринная офтальмопатия — выраженный экзофтальм, |

|

|

|

|

|

|

слезотечение, ощущение песка в глазах, отечность век; тремор |

|

|

|

|

|

|

пальцев вытянутых рук, иногда всего тела. |

|

3.Лабоаторно-инструментальные методы

•общий анализ крови и мочи,

•Креатинин плазмы крови, скорость клубочковой фильтрации; общий анализ мочи, ультразвуковое исследование почек (выявление ренопаренхиматозных заболеваний)

•Дуплексное сканирование почечных артерий или КТ-ангиография или МРангиография (выявление реноваскулярных заболеваний)

•Калий, ренин, альдостерон плазмы крови (выявление первичного альдостеронизма)

•Метанефрины в плазме или суточной моче (выявление феохромоцитомы)

•экскреция свободного кортизола с мочой (синдром Иценко-Кушинга)

•Оценка функции щитовидной железы (ТТГ, Т4, Т3) (выявление гиперили гипотиреоза)

•эхокардиография (выявление коарктации аорты)

•исследование состояние гипофиза и надпочечников с использованием КТ или МРТ,

•рентгенологическое исследование органов грудной клетки с целью обнаружения опухоли или её возможных метастазов.

15

Клиника

Особенности жалоб при вторичных (симптоматических) АГ:

•храп, головная боль по утрам, сонливость в дневное время, нарушение памяти, внимания, неполноценный ночной сон (синдром обструктивного апноэ во сне);

•мышечная слабость, судороги, парестезии, полиурия, полидипсия, запоры (первичный гиперальдостеронизм:);

•периодические эпизоды повышения АД, головная боль, профузная потливость, сердцебиение, ортостатическая гипотония (феохромоцитома:);

•лунообразное лицо, плетора, жировой горбик, гирсутизм, центральное ожирение, атрофия кожи, багровые стрии, синяки, нарушения углеводного обмена (синдром Иценко–Кушинга)

•симптомы тиреотоксикоза или гипотиреоза (заболевания щитовидной железы);

•головная боль, холодные конечности, боль и слабость в ногах при физических нагрузках, носовые кровотечения. (коарктация аорты)

1.АГ при заболеваниях почек -хронический гломерулонефрит

•АГ вначале может быть интермиттирующей, а затем достаточно быстро она становится постоянной, бывает особенно выражена по вечерам.

•В анамнезе у больных нередко выявляются ангины, острый гломерулонефрит, в период беременности у женщин отмечается нефропатия.

•при исследовании мочи отмечаются микрогематурия, протеинурия, цилиндрурия.

•Характерно повышение систолического и диастолического АД.

•Наиболее точная диагностика возможна при биопсии почек.

-хронический пиелонефрит Диагноз ХП основывается на анамнезе (боли в поясничной области,

повышение температуры тела, дизурия, полиурия), изменениях в общем анализе мочи (лейкоцитурия, микрогематурия, бактериурия, умеренная протеинурия).

При исследовании мочи по методу Нечипоренко количество лейкоцитов в 1 мл мочи более 4000, лейкоцитурия преобладает над микрогематурией.

При УЗИ выявляются асимметрия почек (при одностороннем процессе), расширение и деформация чашечно-лоханочной системы, уменьшение толщины паренхимы почек на полюсах, акустическая неоднородность почечной паренхимы, неровность контура почек.

Экскреторная пиелография позволяет диагностировать заболевания, лежащие в основе вторичного ХП (пороки развития почек, мочеточников, нарушения мочевыводящих путей, нефроптоз).

-поликистоз почек Характерны боли в животе или пояснице, могут быть почечная

колика, отхождение конкрементов, пиелонефриты.

При исследовании мочевого осадка отмечается увеличение содержания лейкоцитов, эритроцитов, белка.

При пальпации можно обнаружить увеличенную одну или обе почки. Диагноз устанавливается после УЗИ, КТ.

-реноваскулярная АГ (патология почечной артерии с последующей ишемией почки)

•Чаще всего заболевание развивается у мужчин старше 40 лет.

•Наиболее типична локализация стеноза в области отхождения сосудов от аорты и/или проксимальной трети почечной артерии справа, в 10 % случаев он может осложняться тромбозом.

•У половины больных одновременно отмечаются признаки атеросклеротического поражения другой локализации (ишемическая болезнь сердца, острое нарушение мозгового кровообращения, транзиторная ишемическая атака).

2.Болезни надпочечников

Кора надпочечников подразделяется на клубочковую, пучковую и сетчатую зоны, каждая из которых вырабатывает строго специфические гормоны.

В клубочковой зоне образуются минералкортикоиды (альдостерон), в пучковой — глюкокортикоиды (кортизол, кортикостерон), а сетчатой зоне приписывается основная роль в выработке половых гормонов (андрогены, эстрогены, прогестерон).

Мозговая (медуллярная) часть надпочечников продуцирует адреналин и норадреналин.

Корковая и медуллярная ткани иногда могут встречаться в организме изолированно.

При усилении функции клубочковой зоны нарастают явления, характерные для альдостеронизма (синдром Конна).

При усилении функции пучковой зоны развиваются явления, характерные для избыточной выработки глюкокортикостероидов (синдром Иценко– Кушинга), а при усилении функции мозгового слоя надпочечников или хромаффинной ткани другой локализации возникают симптомы, свойственные гиперпродукции катехоламинов (феохромоцитома).

- Первичный альдостеронизм (синдром Конна) Симптомы первичного гиперальдостеронизма могут быть разделены на три группы: нервно-мышечные, почечные и связанные с АГ.

К нервно-мышечным признакам относятся приступообразная мышечная слабость, судороги, парестезии.

Поражение почек проявляется полиурией, никтурией, гипостенурией, что сопровождается усиленной жаждой и полидипсией.

АГ резистентна к медикаментозной терапии и проявляется почти постоянной головной болью, головокружением, ощущением тяжести в области сердца.

В диагностике синдрома Конна помогают следующие данные исследований:

•Гипокалиемия (< 3,6 ммоль/л);

•гипохлоремия (норма 96–108 ммоль/л);

•повышенное содержание альдостерона плазмы;

•сниженная активность ренина в плазме крови (< 1 нг/мл/ч);

•щелочная реакция мочи, удельный вес менее 1016, умеренная протеинурия; Для визуализации изменений в надпочечниках и уточнения

стороны локализации опухоли выполняют КТ и МРТ. -Болезнь и синдром Иценко-Кушинга Болезнь-нарушении ф-ии гипоталамо-гипофизарной-

надпочечниковой системы, синдром-аденома или гиперплазия коры надпочечника.

•круглое, лунообразное, багрово-красное, иногда с цианотичным оттенком лицо (матронизм).

•характерное перераспределение жировой клетчатки с преобладанием её в верхней части туловища («буйволовый тип»), на шее («жировой горб»), на животе («лягушачий живот»).

•Конечности тонкие. Кожа туловища и особенно лица имеет багрово-красный цвет, шелушится. На спине, груди появляются акне, на переднебоковых поверхностях бёдер, животе, груди — атрофические полосы растяжения багрового или синюшнокрасного цвета (стрии), подкожные кровоизлияния, гиперпигментация кожи.

•Остеопороз

•У женщин возможен гипертрихоз — обильный рост волос на лице и туловище (усы, борода) , выпадение волос на голове, низкий грубый голос, атрофия молочных желёз, аменорея.

•У мужчин проявляются признаки демаскулинизации различной степени (выпадение волос на лице и туловище, гинекомастия).

16

•При стенозирующем поражении почечной артерии АД стабильно высокое.

•При его измерении на обеих руках нередко выявляется асимметрия, т. е. разница на более чем 20 мм рт. ст., что обусловлено атеросклеротическим поражением одной из подключичных артерий.

•Характерным признаком реноваскулярной АГ является устойчивое возрастание диастолического давления, резистентного к многокомпонентной антигипертензивной терапии. -Неспецифический аортоартериит (болезнь Такаясу)

•Характерна лихорадка, боли и слабость в мышцах ног при ходьбе (синдром перемежающейся хромоты), прогрессирующее снижение остроты зрения, асимметрии или дефицит пульса на руках или ногах.

•При исследовании крови отмечаются симптомы иммунокомплексной патологии (увеличение содержания иммуноглобулинов, иммунных комплексов, повышение скорости оседания эритроцитов, С-реактивного протеина, гаммаглобулинов, фибрина, фибриногена).

•Диагноз устанавливается на основании клинической картины, обнаружения выраженных иммунных сдвигов.

•Ангиографическое исследование позволяет выявить характерные изменения: сужение просвета или полную окклюзию аорты, почечной артерии (одной или обеих), сонной артерии, её крупных ветвей в проксимальных отделах верхних и нижних конечностей. -фибромускулярная дисплазия почечных сосудов

•чаще отмечается у женщин 20–40 лет.

•Обнаруживаются утолщения, фиброз, аневризмы, нарушения эластического слоя, множественные выступающие в просвет артерии мышечные уплотнения («шпоры»), суживающие её просвет.

•В сосудах выявляются участки расширений и сужений в виде бус.

•Чаще процесс двусторонний, с поражением сосудов вне и внутри почки.

•У 30 % больных изменения односторонние.

•Фибромускулярная дисплазия часто сочетается с атеросклерозом почечных сосудов

4. Лекарственно-индуцированная артериальная гипертензия К лекарственным средствам, способным повысить АД, относятся:

стероидные и нестероидные противовоспалительные препараты, гормональные противозачаточные средства, симпатомиметики, кокаин, эритропоэтин, циклоспорины, лакрица.

При расспросе пациента необходимо выяснить, какие препараты он принимал ранее и какие использует в настоящее время. Характерно увеличение систолического и диастолического АД. После прекращения приема препаратов обычно АД нормализуется.

•систоло-диастолическая АГ с вторичными изменениями сосудов, сердца, почек, нередко развивается инфаркт миокарда, стенокардия, нарушение мозгового кровообращения.

•нарушения психики, депрессия, иногда возбуждение, нетерпимость к окружающим.

•снижение толерантности к глюкозе или развитие сахарного диабета (стероидный диабет).

-феохромоцитома Клиническая картина складывается из симптоматики поражения

сердечно-сосудистой системы под влиянием катехоламинов. Возможно кризовое повышение АД, которое сменяется периодами артериальной гипотонии с обмороками.

К особенностям кризов при феохромоцитоме относятся: сильная головная боль, сердцебиение, выраженная потливость, бледность кожных покровов, снижение температуры рук, ног, тремор, рвота, боли в области сердца, живота, нарушения ритма сердца, острая левожелудочковая недостаточность. В крови наблюдается лейкоцитоз, лимфоцитоз, эозинофилия, гипергликемия. В моче обнаруживается глюкозурия, эритроцитурия.

Повышение АД чаще продолжается около часа.

К осложнениям относятся: нарушения мозгового кровообращения, острая энцефалопатия, отслойка сетчатки После резкого повышения АД отмечается выраженное его снижение.

3.Коарктация аорты Жалобы зависят от тяжести стеноза, АГ и осложнений. Больные

отмечают головную боль, чувство тяжести в голове, слабость в ногах, быструю утомляемость при ходьбе.

При осмотре отмечается большее развитие мускулатуры плечевого пояса и меньшее — нижних конечностей.

На лучевой артерии пульс не изменён, а на артериях нижних конечностей пульсация ослаблена. Может выявляться пульсация межреберных промежутков.

Выслушивается систолический шум на основании сердца и в межлопаточном пространстве слева.

Диагноз подтверждается при ангиографии, МРТ.

5.Тиреотоксикоз сопровождается увеличением сердечного выброса и

возникновением изолированной систолической АГ. Болеют преимущественно женщины 20–40 лет.

Для клинической картины кардинальными признаками считаются зоб, экзофтальм и тахикардия в сочетании с другими симптомами: дрожание, потливость,раздражительность, похудение, выраженная слабость.

Наиболее яркими и существенными проявлениями тиреотоксикоза являются изменения нервно-психического состояния. Больные очень беспокойны, тревожны, легко раздражительны по любому поводу, отмечается бессонница, тревожный сон, состояние внутреннего напряжения с торопливостью, болезненной суетливостью: возбуждение со вспышками раздражительности, гнева и депрессии.

Для тиреоксикоза характерно дрожание конечностей, особенно пальцев вытянутых рук (симптом Мари), которое нередко сочетается с дрожанием век, губ, языка, головы и всего туловища. При осмотре пациента:Экзофтальм, который бывает обычно двусторонним.

Характерны нарушения терморегуляции, что проявляется постоянным субфебрилитетом, не уступающим действию анальгетиков.

Частота пульса может доходить до 120–150 ударов в минуту и сохраняться в состоянии покоя и во сне. Пульс типа celer. Тоны сердца усилены, над верхушкой и легочной артерией

выслушивается функциональный систолический шум, связанный с увеличением скорости кровотока и изменением тонуса сердечной мышцы.

17

|

|

|

|

Повышается систолическое и понижается диастолическое |

|

|

|

|

давление. При тяжёлых формах тиреотоксикоза нарушается |

|

|

|

|

сердечный ритм, появляется мерцательная |

|

|

|

|

аритмия. |

|

|

|

|

На поздних этапах болезни отмечаются признаки сердечной |

|

|

|

|

недостаточности. |

|

|

|

|

Диагноз тиреотоксикоза подтверждается при выявлении высокого |

|

|

|

|

содержания в крови тиреоидных гормонов на фоне низкого или |

|

|

|

|

нормального уровня тиреотропина. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Основное лечение вазоренальной АГ состоит из медикаментозной |

Синдром Конна. Хирургическое удаление альдостером у 50–70 % |

|

|

|

терапии, ангиопластики и стентирования поражённых почечных |

больных нормализует или значительно снижает АД. |

|

|

|

артерий. |

До хирургического удаления альдостером, а также пациентам с |

|

|

|

В состав комбинированной антигипертензивной терапии включают |

двусторонней гиперплазией коры надпочечников назначают |

|

|

|

антагонисты кальция, диуретики, препараты, блокирующие РААС. |

спиронолактон, при недостаточном антигипертензивном эффекте |

|

Лечение |

|

Назначение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента |

возможно присоединение антагонистов кальция. |

|

|

или блокаторов рецепторов ангиотензина II противопоказано при |

|

|

|

|

стенозе почечных артерий. |

Болезнь и синдром Иценко-Кушинга. Хирургические, лучевые и |

|

|

|

В случае атеросклеротической этиологии вазоренальной АГ |

медикаментозные методы лечения гиперкортицизма. |

|

|

|

|

||

|

|

|

присоединяют к проводимой терапии статины и аспирин в |

|

|

|

|

Коарктация аорты. Хирургическое лечение должно проводиться |

|

|

|

|

небольших дозах. |

|

|

|

|

всем больным. Оно заключается в резекции участка аорты и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

протезировании пораженного участка. |

|

|

|

|

|

18

Клиника Патоге Определение нез

Классификация

Гипертонический криз

Гипертонический криз (ГК) — это внезапное повышение АД, нередко сопровождающееся значительным ухудшением церебрального, коронарного, почечного кровообращения, что существенно повышает риск тяжелых сердечно-сосудистых осложнений: инсульта, ИМ, субарахноидального кровоизлияния, расслоения стенки аорты, отека легких, острой почечной недостаточности (осложненный гипертонический криз).

Согласно рекомендациям ВОЗ, гипертонический криз диагностируется при повышении диастолического АД > 120 мм рт. ст. В большинстве случаев ГК развивается при систолическом АД > 180 мм рт.ст. и/или диастолическом АД > 120 мм рт.ст., однако возможно развитие данного неотложного состояния и при менее выраженном повышении АД.

В основе гипертонического криза лежит не только необычно высокий подъем АД, но и срыв местной саморегуляции мозгового, коронарного или почечного кровообращения с развитием гипоперфузии или гиперперфузии органов-мишеней, нарушением проницаемости сосудистой стенки, кровоизлияниями и отеком ткани органа и снижением его функции.

Помимо повышения АД, преобладают возбуждение, беспокойство, страх, тахикардия, одышка. Характерно чувство «внутренней дрожи», холодный пот, «гусиная» кожа, тремор рук, гиперемия лица.

Нарушение местного мозгового кровотока проявляется головной болью, иногда головокружением, тошнотой, однократной рвотой.

Классификация Кушаковского М. С. |

Классификация Ратнер Н. А. |

|

• |

Нейровегетативный гипертонический криз: больные возбуждены, |

Гипертонический криз I типа (адреналовый) связан с выбросом в |

испуганы, дрожат, ощущают сухость во рту, лицо гиперемировано, |

кровь адреналина. Развивается быстро (внезапно), на фоне |

|

кожа влажная, мочеиспускание учащено с выделением большого |

удовлетворительного самочувствия, без каких- |

|

количества светлой мочи. Характерны также тахикардия, |

либо предвестников. Характерны резкая головная боль, чувство |

|

относительно большой подъём систолического АД с увеличением |

жара, ощущение пульсации и дрожи во всём теле, покраснение |

|

пульсового давления. |

кожи, потливость. Гипертонический криз I типа отличается |

|

• |

Водно-солевой (отёчный) гипертонический криз: больные |

быстрым и непродолжительным течением (от нескольких минут |

скованы, подавлены, сонливы, дезориентированы. Лицо бледное, |

до 2—6 часов). |

|

отёчное, веки набрякшие, пальцы утолщены (не снимается кольцо). |

Гипертонический криз II типа (норадреналовый) связан с |

|

Гипертоническому кризу предшествует уменьшение диуреза, |

выбросом в кровь норадреналина. Характеризуется |

|

мышечная слабость, чувство тяжести в области сердца. Значительно |

постепенным развитием, тяжёлым течением и большей |

|

повышено как систолическое, так и диастолическое АД. |

длительностью (от нескольких часов до нескольких дней). |

|

• |

Судорожный (эпилептиформный) вариант характеризуется |

Характерны резкая головная боль, преходящие нарушения |

потерей сознания, судорогами вследствие отёка мозга (острая |

зрения и слуха, нередко преходящие парезы и спутанность |

|

гипертоническая энцефалопатия). После приступа судорог наступает |

сознания, сжимающие боли в области сердца. |

|

амнезия. Возможны кровоизлияния в мозг. |

|

|

Осложненный ГК. |

Неосложненный ГК. |

|

экстренное состояние, сопровождающееся поражением органов- |

состояние, при котором происходит значительное повышение |

|

мишеней; может привести к летальному исходу, требуется |

артериального давления при относительно сохранных органах- |

|

немедленная медицинская помощь и срочная госпитализация в |

мишенях. Требует медицинской помощи в течение 24 часов |

|

стационар. |

после начала; госпитализация, как правило, не требуется. |

|

ГК считается осложненным, в следующих случаях: |

|

|

• |

гипертоническая энцефалопатия; |

|

• |

острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК); |

|

• |

острый коронарный синдром (ОКС); |

|

• |

острая левожелудочковая недостаточность; |

|

• |

расслаивающая аневризма аорты; |

|

• |

гипертонический криз при феохромоцитоме; |

|

• |

преэклампсия или эклампсия беременных; |

|

• |

тяжелая АГ, ассоциированная с субарахноидальным |

|

кровоизлиянием или травмой головного мозга; |

|

|

• |

АГ у послеоперационных больных и при угрозе кровотечения; |

|

• |

гипертонический криз на фоне приема амфетаминов, кокаина и |

|

др. |

|

|

19

|

|

|

Неосложненный гипертонический криз. |

|

|

|

Перорально / сублингвально могут применяться: |

|

|

|

- каптоприл 12,5-50 мг |

|

|

|

- клонидин 0,075-0,15 мг |

|

|

|

- нифедипин 10-20 мг |

|

|

|

- моксонидин 200-400 мкг |

|

|

|

- пропранолол 40-80 мг |

|

|

|

• При неосложненном ГК возможно как внутривенное, так и пероральное либо сублингвальное применение антигипертензивных |

|

|

|

препаратов с относительно быстрым и коротким действием (в зависимости от выраженности повышения АД и клинической |

|

|

|

симптоматики). |

|

|

|

• Лечение необходимо начинать немедленно, скорость снижения АД не должна превышать 25% за первые 2 ч, с последующим |

|

|

|

достижением целевого АД в течение нескольких часов (не более 24–48 ч) от начала терапии. |

|

помощь |

|

• Если при неосложненном ГК АД не снижается через 30-40 мин на 10-15% от исходного, то следует повторить прием того же препарата |

|

|

или назначить другой. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Парэнтерально применяют средства с ожидаемым эффектом в течение 1-20 мин: |

|

Неотложная |

|

- магния сульфат 5-20 мл 25% р-ра в/в болюс; |

|

|

- фуросемид 20-120 мг в/в болюс; |

|

|

|

|

|

|

|

|

- нимодипин 1-2 мг длительная в/в инфузия (4-6 ч), |

|

|

|

- эналаприлат 1,25-5 мг в/в болюс, |

|

|

|

-метопролол 2-5 мг в/в болюс или лабетолол 20 мг в/в болюс или эсмолол 250-500 |

|

|

|

мкг/кг/мин в/в болюс; |

|

|

|

Осложненный гипертонический криз. |

|

|

|

• При осложненном ГК на догоспитальном этапе парэнтерально могут применяться следующие препараты: лабетолол 20-40 мг в/в |

|

|

|

болюсом или клонидин 0,5-1 мг в/в болюсом или эналаприлат 1,25-5 мг в/в болюсом или урапидил 25 мг в/в медленно на протяжении |

|

|

|

5 минут (противопоказание – беременность). |

|

|

|

• АД следует снижать постепенно во избежание ухудшения кровоснабжения головного мозга, сердца и почек, как правило, не более |

|

|

|

чем на 25% за первые 1-2 ч. Наиболее быстрое снижение АД необходимо при расслаивающей аневризме аорты (на 25% от исходного за |

|

|

|

5-10 мин, оптимальное время достижения целевого уровня САД 100-110 мм рт. ст. составляет не более 20 мин), а также при |

|

|

|

выраженной ОЛЖН (отек легких). |

|

|

|

• Пациенты с инсультом требуют особого подхода, так как избыточное и/или быстрое снижение АД приводит к нарастанию ишемии |

|

|

|

головного мозга. В остром периоде инсульта вопрос о необходимости снижения АД и его оптимальной величине решается совместно с |

|

|

|

неврологом индивидуально для каждого пациента. |

20