учебник фт Подзолков

.pdf

3.4. Хронический панкреатит

Секретин-панкреозиминовый тест — метод определения нарушений экзокринной функции поджелудочной железы, характеризующийся высокой чувствительностью и специфичностью. Панкреозимин стимулирует поджелудочную железу на выработку сока, богатого ферментами и бедного бикарбонатами, секретин — на выработку сока, богатого бикарбонатами и бедного ферментами. После стимуляции вначале панкреозимином, далее секретином содержимое двенадцатиперстной кишки собирают по отдельности и изучают состав панкреатического сока.

Лунд-тест и ПАБК-тест (бентираминовый) основаны на способности вызывать эндогенную продукцию секретина и панкреозимина, продуцируемых слизистой оболочкой двенадцатиперстной кишки в норме. При проведении Лунд-теста панкреатическую стимуляцию проводят специальной смесью (дистиллированная вода, оливковое масло, молочный порошок, глюкоза, фруктовый сироп), при ПАБК-тесте — прием 0,5 г трипептида парааминобензойной кислоты (бентирамин). После стимуляции содержимое двенадцатиперстной кишки собирают и изучают состав панкреатического сока.

По результатам зондовых исследований можно выделить патологические типы секреции ПЖ.

•Гиперсекреторный тип — нормальный или повышенный объем секрета с увеличением продукции ферментов, бикарбонатов. Этот тип характерен для начальных стадий ХП без развития фиброза ПЖ.

•Гипосекреторный тип — нормальный объем секрета со снижением продукции ферментов, бикарбонатов. Этот тип характерен для поздних ста-

дий ХП с развитием фиброза ПЖ К неинвазивным беззондовым методам оценки экзокринной функции подже-

лудочной железы относят исследование кала.

Копрологическое исследование проводят в условиях соблюдения больными стандартной диеты (например, диеты Шмидта, включающей 105 г белка, 135 г жира, 180 г углеводов) при условии неприменения в этот период времени полиферментных препаратов. Критерии внешнесекреторной недостаточности: стеаторея (повышенное содержание в кале нейтрального жира и мыл при малоизмененном содержании жирных кислот), креаторея (повышенное содержание в кале мышечных волокон), полифекалия (свыше 400 г/сут, результаты достоверны при ежедневном взвешивании кала в течение 3 дней), лиенторея (остатки непереваренной пищи), амилорея (наличие крахмала).

Иммуноферментный метод определения эластазы 1 в кале больных ХП — быстрый и не имеющий противопоказаний метод определения нарушений экзокринной функции поджелудочной железы, чувствительность метода сопоставима с секретин-панкреозиминовым тестом.

Вследствие нарушенного всасывания в ДПК у больных ХП в крови можно наблюдать железодефицитную, В12-дефицитную и/или фолиеводефицитную анемию, белковые нарушения (гипопротеинемия, гипоальбуминемия), электролитные расстройства (нарушения калий-натриевого обмена), дефицит жирорастворимых витаминов, гипокальциемию.

Синдром эндокринной (внутрисекреторной) недостаточности. Оценить эндокринную функцию поджелудочной железы можно с помощью определения

409

Глава 3. Болезни органов пищеварения

концентрации глюкозы в плазме крови (необходимо динамическое наблюдение), проведения гликемического и глюкозурического профилей, определения уровня иммунореактивного инсулина С-пептида, проведения глюкозотолерантного теста.

Синдром холестаза: повышение в крови общего и прямого билирубина, холестерина, щелочной фосфатазы, ГГТП.

Инструментальные методы исследования ХП

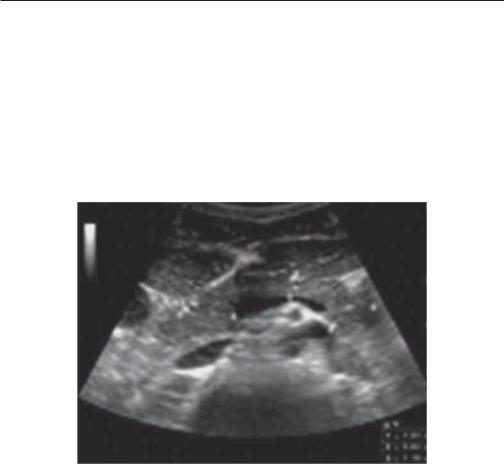

Классическое трансабдоминальное УЗИ (ультразвуковое исследование) считают первой линией диагностики. При использовании современного оборудования УЗИ достаточно информативно для визуализации всех отделов поджелудочной железы, ее паренхимы и протоковой системы (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Трансабдоминальное УЗИ: нормальная эхо-картина поджелудочной железы

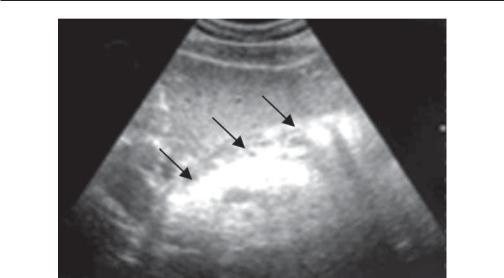

Патогномоничные признаки ХП по данным УЗИ (рис. 3.7) — диффузное изменение размеров поджелудочной железы, неровность и нечеткость контуров, гиперэхогенность паренхимы, дилатация и утолщение стенок главного панкреатического протока, кальцификаты в паренхиме и протоках.

Необходимость в других методах диагностики возникает в случае невозможности визуализации каких-либо отделов поджелудочной железы при УЗИ, при объемных процессах в поджелудочной железе, а также при так называемом ХП минимальных изменений.

ЭУС (эндоскопическая ультрасонография) считают высокоинформативным методом ультразвуковой диагностики заболеваний поджелудочной железы, при котором сканирование проводят через стенку желудка и двенадцатиперстной кишки. Повышает диагностическую ценность ЭУС возможность проведения с большой точностью пункционной аспирационной биопсии поджелудочной железы, особенно во всех случаях подозрения на опухоль. Информативность ЭУС приблизительно равна КТ, МРТ и ЭРХПГ. Еще более информативно внутрипротоковое УЗИ поджелудочной железы.

410

3.4. Хронический панкреатит

Рис. 3.7. Трансабдоминальное УЗИ: контуры поджелудочной железы неровные, эхогенность ее повышена вследствие фиброза

Обзорная рентгенография органов брюшной полости позволяет обнаружить кальцификаты в ткани поджелудочной железы, что является достоверным рентгенологическим симптомом ХП, метеоризм, иногда парез поперечно-ободоч- ной кишки.

Рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки с контрастированием выявляет дискинезию, дуоденостаз, изменения положения и формы двенадцатиперстной кишки.

Рентгеноскопия органов грудной клетки позволяет выявить признаки осложнений ХП: левосторонний (реже двусторонний) экссудативный плеврит, дисковидный ателектаз нижней доли левого легкого, ограничение подвижности диафрагмы.

ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия) позволяет диагностировать заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, которые могут являться причиной возможного ХП, выявить патологию большого дуоденального сосочка, взять панкреатический сок для ферментативного и морфологического исследования.

КТ (компьютерная томография) дает возможность поставить диагноз прежде всего на стадии развития осложнений ХП, когда обнаруживают кальцификацию, псевдокисты, поражение соседних органов, атрофию паренхимы и малигнизацию. В сложных диагностических случаях для уточнения патологии поджелудочной железы используют спиральную КТ с внутривенным болюсным усилением неионным контрастным веществом (йопромидом, йогексолом).

ЭРХПГ (эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография) позволяет выявить признаки диффузных изменений протоковой системы: чередование расширений и сужений главного панкреатического протока, извилистость и неровность стенок, деформацию боковых ответвлений, внутрипротоковые кальцинаты и белковые пробки, патологию общего желчного протока, позволяет проводить дифференциальную диагностику с раком поджелудочной железы. Однако

411

Глава 3. Болезни органов пищеварения

ЭРХПГ не исключает возможности развития серьезных осложнений, связанных с ретроградным введением под давлением контраста в главный панкреатический проток и в общий желчный проток. К наиболее частым осложнениям относят острый панкреатит, холангит, сепсис, аллергические реакции на йодосодержащий контраст, перфорацию ДПК и общего желчного протока, кровотечение

идр. Это исследование достаточно продолжительное и тяжелое для больного

итребует от врача высокого мастерства владения техникой эндоскопии.

Вто же время следует отметить, что ЭРХПГ, кроме диагностического значения, имеет лечебную ценность как малоинвазивная эндоскопическая методика (эндоскопическая папиллосфинктеротомия, дилатация стриктур и эндопротезирование протоков, литотрипсия и литоэкстракция конкрементов главного панкреатического протока и др.). Это значительно расширяет возможности метода.

МРТ (магнитно-резонансная томография) в последние годы рассматривают в качестве альтернативы КТ при дифференциальной диагностики ХП с раком поджелудочной железы, врожденных аномалий развития поджелудочной железы, при диагностики кист и псевдокист и др.

МРХПГ (магнитно-резонансная холангиопанкреатография) существенно превышает информативность других неинвазивных методик (УЗИ, КТ, МРТ). В качестве первичного метода диагностики МРХПГ способна во многих диагностических ситуациях заменить ЭРХПГ с ее высоким риском осложнений, в случаях непереносимости пациентом йодосодержащих препаратов и при декомпенсированном состоянии больных.

Однако в случаях холедохолитиаза как причины обострения ХП, протекающего с желтухой, холангитом, расширением холедоха по данным УЗИ, показаний к МРХПГ практически нет. В данной ситуации будет целесообразней выполнение ЭРХПГ как не только диагностического метода, но и лечебного метода с использованием малоинвазивных эндоскопических методик.

С другой стороны, когда диагностические признаки холедохолитиаза сомнительны, МРХПГ может быть предложена как метод для диагностического обследования.

Внутривенная холеграфия, радионуклидная холецистография целесообразны в случаях возможного холедохолитиаза для диагностики патологии желчевыводящих путей.

Ангиографию сосудов поджелудочной железы выполняют при подозрении или обнаружении опухоли или кисты.

Многие инструментальные методы исследования начинают применяться при обследовании пациента в период стихания обострения, уменьшения явлений интоксикации и стабилизации гемодинамических показателей.

3.4.6.Классификация

1.По морфологическим признакам:

•интерстициально-отечный;

•паренхиматозный;

•фиброзно-склеротический (индуративный);

412

3.4.Хронический панкреатит

•гиперпластический;

•кистозный.

2.По этиологии:

•алкогольный;

•билиарнозависимый;

•дисметаболический;

•инфекционный;

•лекарственный;

•идиопатический.

3.По клиническим проявлениям:

•болевой;

•гипосекреторный;

•астеноневротический (ипохондрический);

•латентный;

•сочетанный.

4.По характеру клинического течения:

•редко рецидивирующий;

•часто рецидивирующий;

•персистирующий.

5.Осложнения:

•нарушения оттока желчи;

•портальная гипертензия;

•инфекционные (холангит, абсцессы);

•воспалительные (абсцесс, киста, парапанкреатит, ферментативный холецистит, эрозивный эзофагит, гастродуоденальные кровотечения,

втом числе синдром Маллори–Вейса, а также пневмония, выпотной плеврит, острый респираторный дистресс-синдром, паранефрит, острая почечная недостаточность);

•эндокринные нарушения (панкреатогенный сахарный диабет, гипогликемические состояния).

3.4.7.Формулировка клинического диагноза

•Название заболевания.

•Морфологическая характеристика (при наличии данных биопсии поджелудочной железы).

•Этиология.

•Клиническая форма.

•Частота рецидивов.

•Фаза течения.

•Осложнения.

Пример формулировки диагноза

Хронический панкреатит, билиарнозависимый, болевая форма, часто рецидивирующий, стадия обострения. Осложнение: панкреатогенный сахарный диабет.

Хронический панкреатит, алкогольный, болевая форма, часто рецидивирующего течения, в стадии обострения. Осложнение: панкреатогенные гастродуоденальные эрозии.

413

Глава 3. Болезни органов пищеварения

3.4.8. Лечение

В период обострения больные хроническим панкреатитом нуждаются в госпитализации.

Принципы терапии

1.Устранение причин, приводящих к развитию ХП:

•отказ от алкоголя, нормализация питания;

•лечение заболеваний желчевыводящих путей;

•лечение заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки.

2.Купирование болевого синдрома.

3.Коррекция эндо- и экзокринной панкреатической недостаточности.

4.Проведение лечения в зависимости от фазы течения процесса (обострение или ремиссия).

5.Предупреждение осложнений.

6.Улучшение качества жизни.

А. Немедикаментозное лечение

Диета. При выраженных обострениях на первые 3–5 дней назначают голод. Затем показана механически и химически умеренно щадящая диета с ограничением жиров и повышенным содержанием белка. Увеличение содержания белка достигается добавлением мяса, рыбы, творога, сыра. Химическое щажение состоит в исключении острых, жареных блюд, бульонов, ограничении поваренной соли. Исключается грубая клетчатка (капуста, сырые яблоки, апельсины). Для уменьшения секреторной функции поджелудочной железы ограничивают жиры. При внутрисекреторной недостаточности поджелудочной железы ограничивают легкоусвояемые углеводы.

Б. Медикаментозное лечение Купирование болевого синдрома. Основная причина возникновения болей

при обострении панкреатита обусловлена повышением давления в протоковой системе поджелудочной железы. Поэтому с целью купирования болевого синдрома целесообразно назначение препаратов, подавляющих желудочную секрецию, что приводит к уменьшению образования секретина и снижает панкреатическую секрецию. Препараты, подавляющие желудочную секрецию, сначала вводят парентерально, затем переводят на прием препаратов внутрь: блокаторы протонной помпы (омепразол 40–80 мг в сутки в/в, затем 20 мг внутрь 2 раза в день), блокаторы Н2-рецепторов гистамина (фамотидин 40–80 мг в сутки в/в, затем 20 мг внутрь 2 раза в день), селективные М-холиноблокаторы (пирензепин 10–30 мг в сутки в/в или в/м, затем 50 мг внутрь 2–3 раза в день).

Препараты, снижающие давление в протоковой системе поджелудочной железы — миотропные спазмолитики (дротаверин 40–80 мг внутрь 4 раза в день или 2 мл в/м 2–3 раза в день, мебеверин 100 мг внутрь 4 раза в день).

Если болевой синдром сохраняется, назначаются ненаркотические анальгетики. При упорном и выраженном болевом синдроме можно назначить наркотические анальгетики (промедол 1 мл 1% раствора п/к; морфин противопоказан, так как вызывает спазм сфинктера Одди!).

При диспептических симптомах (изжога, отрыжка, тошнота, рвота) применят препараты, устраняющие нарушения гастродуоденальной моторики (метоклопрамид 10 мг внутрь 3–4 раза в день).

414

3.4. Хронический панкреатит

Заместительная терапия экзокринной недостаточности поджелудочной железы —

используемые ферментные препараты не должны снижать рН желудочного сока, стимулировать панкреатическую секрецию. Поэтому препаратами выбора считают ферменты, не содержащие желчь и экстракты слизистой оболочки желудка. Таким лекарственным средством является ферментный препарат панкреатин. Дозы ферментных препаратов зависят от степени панкреатической недостаточности и желания больного соблюдать диету. Суточная доза панкреатина 100 000 ЕД (по 1 капсуле 5 раз в день с каждым приемом пищи). После стихания обострения ферментные препараты назначают пожизненно.

Заместительная терапия эндокринной недостаточности поджелудочной железы — коррекция углеводного обмена пероральными сахароснижающими препаратами или инсулином.

В. Хирургическое лечение

1.Малоинвазивные и эндоскопические методики: эндоскопическая папиллосфинктеротомия (при камнях внепеченочных желчных протоков, стенозе большого дуоденального сосочка и терминального отдела холедоха), дилатация стриктур и эндопротезирование протоков, удаление холедохоцеле, литотрипсия и литоэкстракция конкрементов терминального отдела холедоха и главного панкреатического протока.

2.Оперативное лечение. Показания к хирургическому лечению ХП: 1) боль, не купирующаяся другими способами; 2) кисты и абсцессы поджелудочной железы; 3) стриктуры или обструкция желчных протоков, не разрешимые эндоскопически; 4) стеноз двенадцатиперстной кишки; 5) окклюзия селезеночной вены и кровотечения из варикозно-расширенных вен; 6) свищи поджелудочной железы с развитием асцита или плевраль-

ного выпота; 7) подозрение на развитие рака поджелудочной железы, не подтвержденное гистологически (цитологически).

Г. Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение проводят на курортах гастроэнтерологического профиля: Ессентуки, Трускавец, Джермук, Моршин и др.

3.4.9. Прогноз

Строгое соблюдение диеты, отказ от употребления алкоголя, адекватность поддерживающей терапии существенно уменьшают частоту и выраженность обострений у большинства больных. Больные хроническим алкогольным панкреатитом живут до 10 лет при полном отказе от употребления алкогольных напитков. Если же они продолжают употреблять алкоголь, то половина из них умирает раньше этого срока. Стойкая и длительная ремиссия возможна лишь при регулярной поддерживающей терапии.

3.4.10. Тестовый контроль

Выберите один правильный ответ.

1. Этиологическим фактором хронического панкреатита является: А. Злоупотребление алкоголем.

Б. Лекарственные препараты.

415

Глава 3. Болезни органов пищеварения

В. Заболевания гастродуоденальной зоны.

Г.Заболевания желчевыводящей системы. Д. Все перечисленное верно.

2.Основа патогенеза хронического панкреатита:

А. Недостаток выработки секрета поджелудочной железой. Б. Инфицирование секрета поджелудочной железы.

В. Ускоренная эвакуация секрета поджелудочной железы.

Г.Внутриорганная активация панкреатических ферментов.

Д.Повышение концентрации бикарбонатов в секрете поджелудочной железы.

3.E-клетки поджелудочной железы секретируют: А. Амилазу.

Б. Эластазу. В. Липазу.

Г.Инсулин. Д. Глюкагон.

4.Клиническим признаком внешнесекреторной (экзокринной) недостаточности поджелудочной железы является:

А. «Опоясывающая» боль в верхней части живота. Б. Снижение массы тела.

В. Желтуха.

Г.Сухость во рту, жажда.

Д. Полиурия.

5.Панкреатогенные гастродуоденальные язвы и эрозии образуются вследствие: А. Снижения уровня амилазы в секрете поджелудочной железы.

Б. Снижения уровня липазы в секрете поджелудочной железы. В. Снижения уровня трипсина в секрете поджелудочной железы.

Г.Снижения уровня бикарбонатов в секрете поджелудочной железы. Д. Снижения уровня эластазы в секрете поджелудочной железы.

6.Причина болей при хроническом панкреатите:

А. Повышение внутрипротокового давления в поджелудочной железе.

Б. Повышение концентрации бикарбоната в секрете поджелудочной железы. В. Ускоренная эвакуация секрета поджелудочной железы.

Г.Инфицирование секрета поджелудочной железы.

Д. Снижение секреции поджелудочной железы.

7.Основным лабораторным показателем диагностики панкреатита является определение в биохимическом анализе крови:

А. Билирубина. Б. Амилазы.

В. Щелочной фосфатазы.

Г. Холестерина.

Д. Общего белка.

8.Стеаторея — это:

А. Повышенное содержание в кале амилазы. Б. Повышенное содержание в кале эластазы.

В. Повышенное содержание в кале нейтрального жира.

416

3.4.Хронический панкреатит

Г.Повышенное содержание в кале мышечных волокон. Д. Остатки непереваренной пищи.

9.Заместительная терапия внешнесекреторной (экзокринной) недостаточности поджелудочной железы включает назначение:

А. Ферментов.

Б. Ингибиторов ферментов.

В. Сахароснижающих препаратов.

Г.Анальгетиков.

Д. Спазмолитиков.

10.Заместительная терапия внутрисекреторной (эндокринной) недостаточности поджелудочной железы включает назначение:

А. Ферментов.

Б. Ингибиторов ферментов.

В. Сахароснижающих препаратов.

Г. Анальгетиков. Д. Спазмолитиков.

Ответы: 1 — Д, 2 — Г, 3 — Г, 4 — Б, 5 — Г, 6 — А, 7 — Б, 8 — В, 9 — А, 10 — В

Клиническая задача 1

Больной Р., 52 года, поступил в клинику с жалобами на «опоясывающие» боли в верхней части живота, тошноту, многократную рвоту съеденной пищей, учащенный, неоформленный стул, жажду и сухость во рту.

Из анамнеза заболевания известно, что в течение 10–12 лет злоупотребляет крепкими алкогольными напитками — от 200 до 400 мл водки в сутки. Последние несколько лет стали беспокоить вышеуказанные жалобы на фоне злоупотребления алкоголем и нарушений диеты (рацион с резким ограничением белка и жиров). Похудел на 5 кг. Обострения возникают 3–4 раза в год. К врачам не обращался. Данное ухудшение состояния возникло несколько дней назад после очередного приема алкоголя и недостаточного, неполноценного питания.

При осмотре состояние больного средней тяжести. Рост 1,79 м. Вес 55 кг. Кожные покровы обычной окраски, повышенной влажности. Отмечается мелкий тремор пальцев рук. На коже груди и живота ярко-рубиновые пятнышки (сосудистые аневризмы), не исчезающие при надавливании. В легких дыхание везикулярное, проводится во все отделы, хрипы не выслушиваются. ЧД 16 мин. Тоны сердца приглушены, шумов нет, ритм сердечных сокращений неправильный. ЧСС 94 уд./мин. АД 110/70 мм рт. ст. Язык сухой, обложен белым налетом. Живот мягкий, болезненный в эпигастрии, правом и левом подреберьях. Отмечается болезненность в зоне Шоффара, в точках Дежардена и Мейо–Робсона. Размеры печени по Курлову: 10 u 8 u 7 см. При пальпации в проекции желчного пузыря на переднюю брюшную стенку болезненности не выявлено, желчный пузырь не пальпируется. Селезенка не увеличена.

Лабораторно-инструментальные исследования

Клинический анализ крови: гемоглобин 128 г/л, лейкоциты 8,6 u 109/л, палочкоядерные нейтрофилы 5%, сегментоядерные нейтрофилы 71%, эозинофилы 0%, лимфоциты 21%, моноциты 3%, СОЭ 13 мм/ч.

417

Глава 3. Болезни органов пищеварения

Биохимический анализ крови: общий билирубин 16,9 ммоль/л, прямой билирубин 3,2 ммоль/л, АСТ 28 МЕ/л, АЛТ 23 МЕ/л, амилаза 480 МЕ/л, щелочная фосфатаза 83 МЕ/л, глюкоза 6,9 ммоль/л.

Амилаза мочи (диастаза) 182 МЕ/л.

В общем анализе кала консистенция кашицеобразная, форма неоформленная. Обнаружены мышечные волокна, много жиров.

Оральный глюкозотолерантный тест: глюкоза крови утром натощак 7,0 ммоль/л. Через 2 ч после принятия 75 г глюкозы, растворенной в 250 мл воды, глюкоза крови составила 11,2 ммоль/л.

АПри УЗИ органов брюшной полости: размеры печени не увеличены, контуры ровные, паренхима ее однородна. Воротная вена не расширена (8 мм в диаметре). Желчный пузырь обычных размеров, конкрементов не выявлено. Общий желчный проток не расширен (около 4 мм). На фоне усиления эхогенности поджелудочной железы выявляются участки кальцификации паренхимы поджелудочной железы. Отмечается расширение главного панкреатического протока до 7 мм.

ЭРХПГ: Определяется неровность контуров протоков поджелудочной железы, их извилистость, участки стеноза и дилатаций («четкообразный» проток). Выявлен кальцификат в главном панкреатическом протоке.

Вопросы

1.Сформулируйте клинические и лабораторные синдромы.

2.Какие лабораторно-инструментальные исследования необходимо дополнительно провести данному больному?

3.Сформулируйте диагноз.

4.Обоснуйте тактику лечения.

Ответы

1.У больного следующие синдромы: болевой, внешнесекреторной недостаточности, внутрисекреторной недостаточности, диспептический.

2.ЭГДС, определение в динамике амилазы крови и диастазы мочи, секретинпанкреозиминовый тест или тест Лунда, контроль глюкозы в динамике.

3.Хронический алкогольный панкреатит, болевая форма, часто рецидивирующий, стадия обострения. Панкреатогенный сахарный диабет.

4.Рекомендуется пожизненное исключение алкоголя, диетотерапия, бло-

каторы протонной помпы или Н2-блокаторы, миотропные спазмолитики, холиноблокаторы, прокинетики, пероральные сахароснижающие препараты, при высоком уровне гликемии назначают инсулин, после стихания обострения пожизненно назначают ферментные препараты.

Клиническая задача 2

Больная М., 57 лет, поступила в отделение с жалобами на периодические «опоясывающие» боли в верхней части живота, усиливающиеся вскоре после еды и в положении лежа на спине, неоднократную рвоту, вздутие и урчание живота, учащенный до 3–4 раз в день неоформленный стул кашицеобразной консистенции, жажду и сухость во рту.

Из анамнеза заболевания известно, что в течение 6 лет страдает хроническим калькулезным холециститом. Ранее 2–3 раза в год возникали приступообразные тупые боли в правом подреберье с иррадиацией в правую лопатку,

418