учебник фт Подзолков

.pdf

2.9. Хроническая сердечная недостаточность

c потенциалом для достижения ремиссии после трансплантации донорского сердца;

наличии у больных с ХСН объективных критериев неблагоприятного прогноза:

–ФВ ЛЖ < 20%;

–давление заклинивания в легочной артерии > 20 мм рт. ст.;

–содержание норадреналина в плазме крови > 600 пкг/мл;

–признаки тяжелой ишемии миокарда у пациентов с ИБС, которые значительно ограничивают повседневную деятельность при невозможности проведения реваскуляризации методами АКШ или ЧКВ;

–рецидивирующие жизнеугрожающие нарушения ритма, рефрактерные к медикаментозной терапии, а также к электрофизиологическим методам лечения (катетерная аблация и/или ИКД).

Впослеоперационном периоде пациенты получают комбинированную иммуносупрессивную терапию такролимусом, препаратами микофеноловой кислоты

иглюкокортикостероидами. Учитывая высокий риск развития герпетической

идругих оппортунистических инфекций, таких как пневмоцистная, цитомегаловирусная, аспергиллезная и нокардиозная инфекции, в течение первых 6 месяцев, всем реципиентам трансплантированного сердца дополнительно назначаются ко-тримоксазол и валганцикловир. Дополнительно с целью профилактики нежелательных сердечно-сосудистых и атеротромботических событий и улучшения отдаленного прогноза назначаются статины, антиагреганты и иАПФ или БРА.

Отдаленный прогноз больных после трансплантации сердца определяется особенностями взаимодействия организма реципиента и трансплантированного органа, проявляющимися отторжением трансплантата. Согласно статистическим данным, годичная выживаемость после операции составляет 90%, пятилетняя выживаемость приближается к 70%.

Вусловиях дефицита донорских органов главной альтернативой трансплантации и, как следствие, основным способом лечения больных с терминальной сердечной недостаточностью признано использование аппаратов вспомогательного кровообращения.

Механическая поддержка кровообращения (МПК) — имплантация в тело человека устройств, улучшающих его гемодинамическое состояние. С их помощью обеспечивается оптимальный минутный объем крови, увеличивается коронарный и системный кровоток, а также снижается нагрузка на миокард.

Показания к механической поддержке кровообращения:

• Невозможность отключения пациента от аппарата искусственного кровообращения.

• Острое поражение миокарда (вследствие инфаркта, острого миокардита и т.д.) для восстановления сократительной функции сердца.

• Терминальная стадия ХСН в виде трех вариантов:

в качестве «моста к сердцу» для временной поддержки гемодинамики в ожидании трансплантации сердца;

в качестве «моста к выздоровлению» для восстановления сократительной функции миокарда и обратного ремоделирования сердца;

на постоянной основе при невозможности трансплантации сердца.

339

Глава 2. Болезни органов кровообращения

Использование аппаратов вспомогательного кровообращения («обходной», «искусственный» левый желудочек) в последние годы стало главной альтернативой трансплантации сердца. На сегодняшний день механические искусственные желудочки сердца стали миниатюрными и надежными, они полностью имплантируются в полость тела пациента, и через поверхность кожных покровов к ним подходит только провод от портативной аккумуляторной батареи, которую пациент носит на поясе.

Как и большинство хронических заболеваний, ХСН протекает с периодами относительно стабильного течения, как правило, на фоне адекватной терапии и периодами декомпенсации. В каждом случае существуют реальные причины ухудшения состояния больного и прогрессирования ХСН. Выделяют причины, обусловленные патологией сердечно-сосудистой системы, среди которых инфаркт миокарда, нарушения ритма сердца, назначение препаратов с отрицательным инотропным механизмом действия (неселективные бета-адреноблокаторы) или обладающих свойствами задерживать жидкость (негормональные противовоспалительные препараты, глюкокортикостероиды), ТЭЛА. К некардиальным причинам относят избыточное употребление жидкости и соленой пищи, отмену лекарственной терапии, интеркуррентные инфекции, внутривенное введение больших объемов жидкости без соответствующего контроля гемодинамических показателей, употребление алкоголя, наркотиков и др. При этом степень декомпенсации может быть различной — от незначительной, достаточно легко корригируемой амбулаторным увеличением дозы диуретиков, до тяжелой, требующей стационарного лечения, иногда и в отделении интенсивной терапии.

2.9.9. Тестовый контроль

Выберите один правильный ответ.

1.Наиболее частой причиной ХСН является: А. Гипертрофическая кардиомиопатия. Б. Амилоидоз сердца.

В. ИБС.

Г.Миксома левого предсердия. Д. Ревматизм.

2.Наиболее важную роль в формировании отечного синдрома при ХСН играют следующие нейроэндокринные изменения:

А. Повышение активности САС.

Б. Повышение концентрации брадикинина. В. Повышение активности РААС.

Г.Повышение содержания мозгового натрийуретического пептида.

Д. Повышение уровня ФНО-D.

3.Наиболее информативный метод рутинной инструментальной диагностики ХСН:

А. Рентгенография органов грудной клетки. Б. Коронароангиография.

В. ЭхоКГ.

Г. Компьютерная томография органов грудной клетки. Д. ЭКГ.

340

2.9.Хроническая сердечная недостаточность

4.Для объективной оценки переносимости физических нагрузок, в том числе для уточнения ФК ХСН, а также для оценки эффективности проводимого лечения больному показано проведение:

А.Холтеровского мониторирования ЭКГ.

Б. Коронароангиографии.

В. Теста с 6-минутной ходьбой. Г. Велоэргометрии.

Д. Чреспищеводной стимуляции.

5.Клинические проявления левожелудочковой сердечной недостаточности: А. Диффузный теплый цианоз и сухие свистящие хрипы над всеми легоч-

ными полями.

Б. Застойные явления по большому и малому кругам кровообращения.

В. Асимметричные отеки голеней и одностороннее отсутствие пульсации на артерии тыла стопы.

Г. Ритм галопа и гепатомегалия.

Д. Пароксизмальная ночная одышка и застойные явления в легких.

6.Наиболее типичная аускультативная картина у больного с ХСН, развившейся на фоне длительной неконтролируемой артериальной гипертензии:

А. Ритм перепела и диастолический шум на верхушке. Б. Ритм галопа и систолический шум на верхушке.

B. Феномен Виноградова–Дюрозье.

Г.Систолический шум над аортой, проводящийся на сосуды шеи. Д. Диастолический шум в точке Боткина–Эрба.

7.Наличие симптомов ХСН в покое и их усиление при минимальной физической активности характерно для:

А. I ФК. Б. II ФК. B. III ФК.

Г.IV ФК.

Д. V ФК.

8.Основные классы препаратов, используемых в лечении ХСН: А. Ингибиторы АПФ.

Б. Бета-блокаторы. В. Диуретики.

Г.Антагонисты минералокортикоидных рецепторов. Д. Все перечисленные.

9.Противопоказанием для назначения ингибиторов АПФ является: А. Двусторонний стеноз сонных артерий.

Б. Гипокалиемия.

В. Снижение скорости клубочковой фильтрации до 50 мл/мин.

Г.ХСН IV ФК по NYHA.

Д. Ангионевротический отек в анамнезе.

10.Основным клиническим эффектом ингибиторов АПФ является: А. Уменьшение ЧСС.

Б. Выведение Na+ и К+.

В. Увеличение продолжительности и качества жизни.

341

Глава 2. Болезни органов кровообращения

Г. Увеличение риска жизнеопасных аритмий. Д. Гепатопротективный эффект.

Ответы: 1 — B, 2 — B, 3 — В, 4 — B, 5 —Д, 6 —Б, 7 — Г, 8 — Д, 9 — Д, 10 — В.

Клиническая задача 1

Больной Ф., 60 лет, поступил с жалобами на одышку при минимальной физической нагрузке, сухой кашель, усиливающийся в положении лежа, в связи с чем вынужден спать сидя, отечность голеней и стоп.

Из анамнеза известно, что в течение 10 лет больного беспокоили приступы стенокардии умеренных физических нагрузок. Около 1 года назад перенес инфаркт миокарда, после чего приступы стенокардии прекратились, но появились указанные жалобы, которые постепенно прогрессировали.

При осмотре: состояние тяжелое. Цианоз губ, холодный акроцианоз. Отеки голеней и стоп. Число дыханий в покое 26 в минуту. В легких жесткое дыхание, в базальных отделах обоих легких выслушиваются влажные мелкопузырчатые незвонкие хрипы. Область сердца визуально не изменена. Верхушечный толчок ослаблен, разлитой. При перкуторном определении границ относительной сердечной тупости: левая — по передней подмышечной линии, верхняя — по II межреберью, правая — на 2 см латеральнее правого края грудины. При аускультации сердца: тоны глухие, выслушивается протодиастолический ритм галопа. На верхушке выслушивается систолический шум с проведением в левую подмышечную область. ЧСС = 96/мин. АД 120/70 мм рт. ст. Пульсация периферических артерий удовлетворительная. Подкожные вены голеней не извиты, не уплотнены. Живот округлой формы, мягкий. Размеры печени по Курлову: 15 u 13 u 8 см. Край печени на 4 см выступает из-под края реберной дуги, мягкоэластичной консистенции, закруглен, болезненный при пальпации. Положительный симптом Плеша. Селезенка не увеличена. Область почек при пальпации безболезненна, почки не пальпируются. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Симметричные отеки стоп, голеней до средней трети.

Вопросы

1.Сформулируйте диагноз.

2.Какое осложнение инфаркта миокарда способствовало быстрому прогрессированию ХСН у больного?

3.Назначьте необходимое обследование.

4.Назначьте лечение.

Ответы

1.Диагноз: Основное заболевание: ИБС: постинфарктный кардиосклероз. Хроническая аневризма левого желудочка.

Фон: Атеросклероз коронарных артерий. Осложнение: ХСН IIБ ст. IV ФК по NYHA.

2.Хроническая аневризма переднеперегородочной области левого желудочка.

3.Обследование: наряду с общеклиническим обследованием (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови — Na+, К+, холестерин, креатинин, мочевина и т.д.) необходимо проведение:

342

2.9. Хроническая сердечная недостаточность

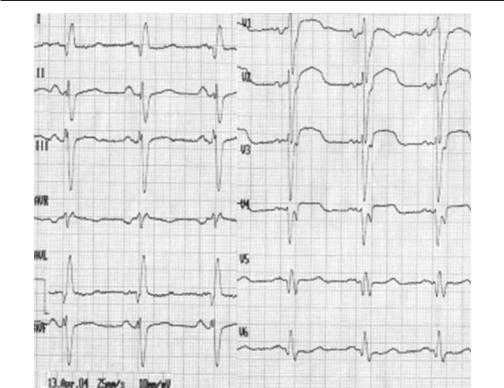

Рис. 2.56. ЭКГ больного Ф.

•ЭхоКГ для определения размеров полостей сердца, ФВ ЛЖ, состояния клапанного аппарата;

•рентгенография органов грудной клетки;

•проба Реберга или динамическая сцинтиграфия почек для оценки скорости клубочковой фильтрации, что важно для уточнения доз назначаемых препаратов.

4.Лечение должно быть направлено на компенсацию ХСН:

•ингибиторы АПФ (периндоприл 2,5 мг/сут с увеличением до 5 мг/сут);

•бета-блокаторы (бисопролол, начиная с 1,25 мг 1 раз в сут с постепенным увеличением дозы до максимально переносимой под контролем АД);

•диуретики — фуросемид (сначала внутривенно 80–100 мг/сут, затем переход на таблетированные формы 80–40 мг/сут) под контролем диуреза, который должен быть положительным, но не более 2 л/сут, и верошпирон 25–50 мг/сут;

•при снижении ФВ ЛЖ менее 40% по данным ЭхоКГ — сердечные гликозиды (дигоксин 0,25 мг/сут).

Клиническая задача 2

Больной С., 75 лет, пенсионер, обратился к участковому терапевту с жалобами на одышку, возникающую при минимальной физической нагрузке, проходящую в покое, дискомфорт в правом подреберье, отеки голеней и стоп, уве-

343

Глава 2. Болезни органов кровообращения

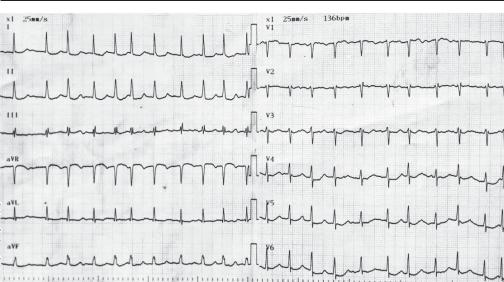

Рис. 2.57. ЭКГ больного С.

личение в объеме живота, перебои в работе сердца и учащенное сердцебиение, слабость, повышенную утомляемость.

Около 15 лет страдает ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией с повышением АД до 180/110 мм рт. ст. Около 10 лет имеет постоянную форму фибрилляции предсердий. Регулярно проходит стационарное лечение, медикаментозной терапии привержен. В настоящее время получает: бисопролол 5 мг/сут, аспирин 100 мг, торасемид 5 мг утром, верошпирон 25 мг утром. В течение 2 мес. после выписки чувствовал себя удовлетворительно, однако в течение последних 2 нед. отметил постепенное нарастание одышки, отеков, увеличение живота в объеме, снижение переносимости физической нагрузки. Рацион питания не менял.

Анамнез жизни. Рос и развивался нормально. Работал слесарем, в настоящее время на пенсии. Вредные привычки отрицает. Семейный анамнез: отец больного умер в возрасте 72 лет от заболевания сердца. Мать умерла в 79 лет, причину назвать затрудняется. Сын (возраст — 42 года) страдает гипертонической болезнью, сахарным диабетом 2-го типа.

При осмотре: состояние тяжелое. Рост 184 см, вес 170 кг. Кожные покровы бледные. Цианоз губ, акроцианоз. Температура тела 36,5 °С. Симметричные отеки стоп и голеней до средней трети. Одышка с ЧДД 24 в минуту. При сравнительной перкуссии в симметричных участках грудной клетки определяется легочный звук с коробочным оттенком, ниже углов лопаток с обеих сторон определяется укорочение перкуторного звука. При аускультации над легкими выслушивается жесткое дыхание, в нижних отделах с обеих сторон — влажные незвонкие мелкопузырчатые хрипы. Границы относительной тупости сердца: правая — по правому краю грудины, левая — в VI межреберье по переднеподмышечной линии, верхняя — по верхнему краю III ребра. При аускультации сердца тоны ослаблены, аритмичные. ЧСС 160–200 в минуту. Пульс 100–120 в минуту. АД 150/90 мм рт. ст. Живот увеличен в размере за счет подкожно-жировой клетчатки и асцита: отмеча-

344

2.9. Хроническая сердечная недостаточность

ется притупление перкуторного звука в отлогих местах. Печень выступает из-под края реберной дуги на 4 см, чувствительная при пальпации, перкуторные размеры 14 u 13 u 11 см по Курлову. Область почек не изменена. Почки не пальпируются.

ЭхоКГ: стенки аорты и створки аортального клапана уплотнены, раскрытие их полное. Умеренная дилатация полости правого желудочка. Умеренно выраженная гипертрофия межжелудочковой перегородки на всем протяжении, без обструктивного компонента. Сократительная функция миокарда снижена за счет диффузной гипокинезии. Фракция выброса ЛЖ 35–37% (норма 50– 70%) — расчеты приблизительны на фоне ФП. Митральная регургитация II ст., трикуспидальная регургитация II ст.

Вопросы

1.Дайте интерпретацию ЭКГ.

2.Установите клинический диагноз.

3.Проведение каких методов обследования необходимо больному.

4.В чем должна заключаться коррекция терапии, получаемой больным.

Ответы

1.На ЭКГ фибрилляция предсердий. Критерии фибрилляции предсердий: разные интервалы RR, отсутствие зубца Р, волны f. Частота желудочковых комплексов до 200 в минуту. ЭОС горизонтальная. Признаки неполной блокады правой ножки пучка Гиса. Амплитудные признаки ГЛЖ (RI — 11 мм, RaVR — 9 мм).

2.Клинически диагноз:

Основное заболевание: ИБС: Нарушение ритма сердца: постоянная форма фибрилляции предсердий, тахисистолия. СHA2DS-VASc 4 балла (возраст, АГ, атеросклероз, ХСН), HAS-BLED 1 балл.

Фон: Гипертоническая болезнь III ст., 2 ст., риск ССО очень высокий. Атеросклероз аорты, сосудов сердца.

Осложнение: ХСН со сниженной ФВ ЛЖ 35–37%, IIБ ст., IV ФК NYHA. Асцит.

3.Дообследование: общий анализ крови для исключения анемии и неспецифического воспалительного синдрома и биохимический анализ крови с определением уровня глюкозы, электролитов, креатинина, мочевины, АЛТ, АСТ, липидного профиля, общий анализ мочи, рентгенография органов грудной клетки для исключения «застойной» пневмонии и гидроторакса, УЗИ органов брюшной полости для подтверждения асцита и гепатомегалии и исключения других причин отечно-асцитического синдрома (в первую очередь, опухолей). С учетом снижения ФВ ЛЖ менее 40% определение НУП не является обязательным.

4.Больной с ХСН с низкой ФВ ЛЖ и ФП до настоящего времени не получал ингибиторы АПФ (эналаприл, периндоприл или др.), поэтому надо начинать с малых доз с последующим их увеличением до терапевтических или максимально переносимых, также необходимо добавить сердечный гликозид дигоксин 0,25 мг для контроля ЧСС при тахисистолической форме ФП, а также с целью положительного инотропного действия этого препарата. В связи с высоким риском тромбоэмболических осложнений (по шкале СHA2DS-VASc 4 балла (возраст, АГ, атеросклероз, ХСН) к терапии

Глава 2. Болезни органов кровообращения

добавить непрямые антикоагулянты, предпочтительнее новые оральные антикоагулянты (дабигатран или ривароксабан, или апиксабан) в стандартных дозировках с отменой аспирина. Также на время декомпенсации следует использовать внутривенное введение петлевых диуретиков (фуросемид) с последующим переходом на таблетированные формы, а также увеличение дозы верошпирона до 100 мг (при отсутствии у больного гиперкалиемии и при значениях СКФ более 30 мл/мин/1,73 м2). Прием бета-адреноблокаторов следует продолжить.

Глава 3

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

3.1. Функциональная диспепсия. Хронический гастрит

Типичные для хронического гастрита изменения слизистой оболочки желудка (СОЖ), выявленные при эндоскопическом исследовании, не всегда сопровождаются клиническими проявлениями, могут протекать и бессимптомно. В то же время наличие выраженных жалоб не всегда коррелирует с наличием воспалительных изменений СОЖ. Поэтому в современной гастроэнтерологии выделяют два диагноза: хронический гастрит (ХГ) и функциональная диспепсия (ФД), при этом ХГ — это диагноз морфологический, а ФД — клинический. Эти заболевания не противоречат друг другу и могут сочетаться у одного и того же больного, что довольно часто на практике и происходит.

3.1.1. Функциональная диспепсия

Функциональная диспепсия — это комплекс симптомов (боль, чувство жжения в эпигастральной области, ощущение переполнения после еды, раннее насыщение), которые отмечаются у больного в течение 3 последних месяцев (при их общей продолжительности не менее 6 мес.) и которые не могут быть объяснены органическими заболеваниями. О ФД говорят в тех случаях, когда у больного отсутствуют другие заболевания (язвенная болезнь, хронический панкреатит, опухоли и др.), при которых диспепсия вторична.

ФД относятся к наиболее часто встречаемым гастроэнтерологическим заболеваниям. Согласно результатам популяционных исследований, проведенных в Северной Америке, Европе и Австралии, общая распространенность ФД среди населения колеблется от 7 до 41% и составляет в среднем около 25%. У женщин ФД встречается в два раза чаще, чем у мужчин.

347

Глава 3. Болезни органов пищеварения

Классификация. В зависимости от преобладания в клинической картине тех или иных симптомов выделяют два клинических варианта ФД.

1.Синдром боли в эпигастрии (прежнее название — язвенноподобный вариант). О синдроме боли в эпигастрии говорят в тех случаях, когда у больного по меньшей мере 1 раз в неделю отмечаются умеренные или выраженные боли либо чувство жжения в эпигастральной области. При этом боли могут либо возникать после приема пищи, либо исчезать после ее приема, не локализуются в других отделах живота, не уменьшаются после дефекации и не сопровождаются признаками дисфункции желчного пузыря или сфинктера Одди.

2.Постпрандиальный дистресс-синдром (прежнее название — дискинетический вариант). О постпрандиальном дистресс-синдроме говорят в тех ситуациях, когда у больного чаще 3 раз в неделю после еды при приеме

обычного объема пищи возникает чувство переполнения в желудке или раннее насыщение.

Синдром боли в эпигастрии и постпрандиальный дистресс-синдром могут сочетаться друг с другом и с такими симптомами, как тошнота и отрыжка.

Этиология функциональной диспепсии изучена недостаточно, выделяют следующие предрасполагающие факторы.

•Наследственные факторы. В возникновении данного заболевания может иметь значение полиморфизм гена GN-E3. Риск развития ФД, особенно постпрандиального дистресс-синдрома, у лиц с генотипом GN-E3 СС

оказался в 2 раза выше, чем у людей с генотипами ТТ или ТС. Высказано предположение, что при наличии генотипа GN-E3 СС может нарушаться чувствительность рецепторов к нейротрансмиттерам, стимулирующим двигательную функцию желудка, и замедляться опорожнение желудка.

•Алиментарные факторы. По мнению большинства гастроэнтерологов, нарушения диеты играют несущественную роль в развитии ФД. Однако многие больные избегают приема определенных пищевых продуктов (газированных напитков, майонеза, орехов, цитрусовых, шоколада, кофе) из-за возможного последующего усиления диспептических расстройств.

•Курение. Установлено, что ФД у курящих развивается в 2 раза чаще, а отказ от этой вредной привычки ведет к уменьшению симптомов ФД.

•Пищевая токсикоинфекция. В последние годы выделяют вариант ФД, который этиологически связан с перенесенной пищевой токсикоинфекцией, — так называемая «постинфекционная» ФД. Согласно результатам обследований, ФД возникает у 20% пациентов после перенесенного острого инфекционного гастроэнтерита.

•Психосоциальные факторы. Их роль неоспорима. Установлено, что хотя бы один из жизненно значимых хронических стрессовых факторов (се-

мейных, производственных, финансовых, жилищных и т.д.) способствует развитию заболевания или ухудшению его течения. У больных с ФД отмечен более высокий уровень тревожных расстройств, депрессии и ипохондрии.

Патогенез. В патогенезе ФД выделяют 3 основных патогенетических механизма:

348