учебник фт Подзолков

.pdf

2.8.Инфекционный эндокардит

2.8.6.Диагностические критерии

Клиническая картина ИЭ весьма разнообразна и определяется стадией патогенетического процесса (последовательность стадий может меняться), возбудителем, локализацией вегетаций, наличием или отсутствием тех или иных осложнений. Диагноз ИЭ должен быть заподозрен на основании симптомов, перечисленных в табл. 2.23.

Тем не менее для подтверждения наличия ИЭ и формулировки окончательного диагноза необходимо выявление специфических диагностических критериев, принятых в 1994 г. Службой эндокардита Университета Duke (Северная Каролина, США) и одобренных Американской кардиологической ассоциацией (АНА) в 2005 г., Европейским обществом кардиологов (ESC) в 2015 г. и Российским кардиологическим обществом в 2021 г. (табл. 2.24).

2.8.7. Инструментальная и лабораторная диагностика

Эхокардиография. Всем пациентам с клиническими симптомами, подозрительными на ИЭ (см. табл. 2.23), показано проведение трансторакальной ЭхоКГ, которая позволяет выявить вегетации у 50% пациентов с клиническими симптомами ИЭ. Данная методика недостаточно чувствительна при размере вегетаций менее 2 мм, у пациентов с протезами клапанов, внутрисердечными осложнениями, а также у пациентов с узким ультразвуковым окном, например при эмфиземе легких и ожирении, на долю которых приходится до 20% пациентов.

При недостаточном качестве изображения при трансторакальной ЭхоКГ необходимо проведение чреспищеводной ЭхоКГ (ЧПЭхоКГ), чувствительность которой при ИЭ превышает 90%. Показания к ЧПЭхоКГ:

•отрицательные или малоинформативные результаты стандартной ЭхоКГ у пациентов с подозрением на ИЭ;

•подозрение на ИЭ у пациентов с протезированными клапанами или инородным материалом в полости сердца;

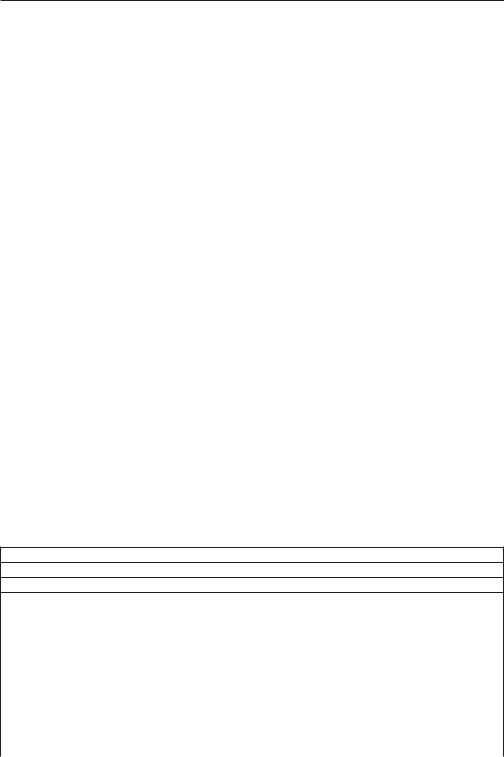

Таблица 2.23

Критерии, на основании которых может быть поставлен предварительный диагноз ИЭ

Вновь сформировавшийся порок сердца (шум регургитации)

Эмболический синдром неизвестной этиологии

Сепсис неизвестной этиологии

Гематурия, гломерулонефрит или подозрение на инфаркт почки

Лихорадка |

• |

протезом клапана; |

в сочетании с: |

• |

другими факторами риска ИЭ; |

|

• впервые выявленной желудочковой аритмией или нарушениями прово- |

|

|

|

димости; |

|

• первым эпизодом застойной сердечной недостаточности; |

|

|

• |

положительной гемокультурой; |

|

• кожными или глазными симптомами; |

|

|

• мультифокальными, быстропрогрессирующими легочными инфильтратами; |

|

|

• периферическими абсцессами неизвестной этиологии; |

|

|

• наличием в анамнезе недавно проведенных диагностических/лечебных |

|

|

|

манипуляций, связанных с высоким риском бактериемии |

309

Глава 2. Болезни органов кровообращения

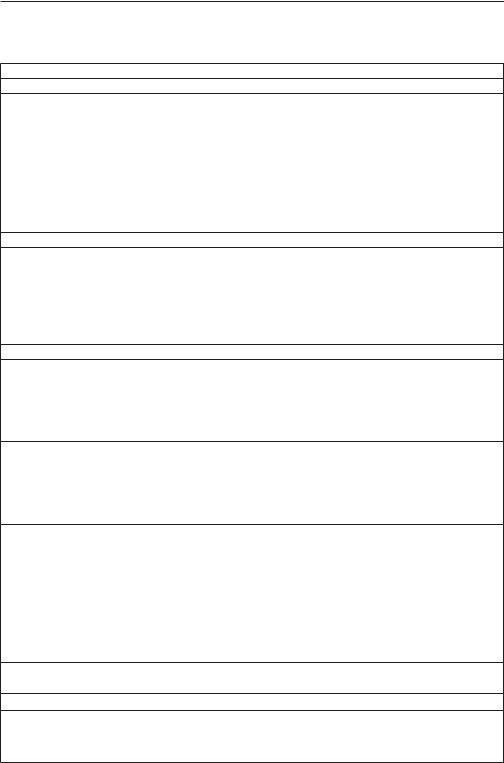

Таблица 2.24

Модифицированные критерии Duke для диагностики ИЭ

(Рекомендации ESC по ведению больных с ИЭ, 2015)

Большие критерии

Положительная гемокультура

•Выявление типичных для ИЭ возбудителей в двух посевах раздельно собранной крови:

Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, микроорганизмов группы HACEK, Staphylococcus aureus или внебольничных штаммов энтерококков при отсутствии первичного очага, или

•Постоянная положительная гемокультура микроорганизмов, характерных для ИЭ:

выделенных при как минимум двух заборах крови, произведенных с интервалом более 12 ч или

выделенных в трех или в большинстве из 4 и более посевов крови, забор которых производился с интервалом между первой и последней порцией крови более 1 ч;

однократная положительная гемокультура Coxiella burnetti или титр антител к этому микроорганизму > 1:800

Эхокардиографические признаки вовлечения эндокарда

Появление новой регургитации (аускультативные признаки появления регургитации не являются критерием диагностики ИЭ).

Выявление внутрисердечных объемных образований на клапанах или на опорных структурах (хордах) или в местах повреждения эндотелия (регургитации), или на имплантированных материалах при отсутствии других объяснений для полученных результатов или Абсцесс или Вновь появившиеся признаки дисфункции или повреждения протеза клапана

Малые критерии

•Заболевания сердца, предрасполагающие к развитию ИЭ, или внутривенное употребление наркотиков

•Лихорадка с температурой тела 38 °С и более

•Сосудистые феномены: артериальные эмболии, септические инфарктные пневмонии, микотические аневризмы, внутричерепные кровоизлияния, геморрагии на конъюнктиве, пятна Дженуэйя

•Иммунологические феномены: гломерулонефрит, узелки Ослера, пятна Рота, ревматоидный фактор

•Микробиологические данные: положительная гемокультура, несоответствующая большим критериям; серологические данные об активном инфекционном процессе при выявлении микроорганизмов — возможных возбудителей ИЭ

•Данные ЭхоКГ, характерные для ИЭ, но не соответствующие большим критериям

Диагноз ИЭ может считаться подтвержденным при наличии:

патологических критериев |

• |

выявления микроорганизмов-возбудителей, выделенных ме- |

|

|

тодом гемокультуры или при гистологическом исследовании |

|

|

материала вегетаций, эмболов или внутричерепных абсцессов; |

|

• гистологического подтверждения наличия вегетаций или внут- |

|

|

|

ричерепных абсцессов, свидетельствующих об активном ИЭ |

клинических критериев |

• |

двух больших, или |

|

• одного большого и трех малых, или |

|

|

• |

пяти малых. |

Диагноз ИЭ может считаться возможным при наличии:

•Одного большого и одного малого критерия, или

•Трех малых критериев

Диагноз ИЭ может считаться отвергнутым при:

•Подтверждении альтернативного диагноза

•Разрешении симптомов на фоне антибиотикотерапии продолжительностью не более 4 дней

•Отсутствии свидетельствующих об ИЭ патологических данных в ходе хирургического вмешательства или аутопсии при продолжительности антибиотикотерапии не более 4 дней

310

2.8.Инфекционный эндокардит

•высокая вероятность ИЭ, например при стафилококковой бактериемии;

•аортальная локализация вегетаций;

•предоперационное обследование.

При отрицательном результате ЧПЭхоКГ и сохранении подозрения на наличие ИЭ показано повторное исследование через 2–7 дней, в течение которых размеры вегетаций могут увеличиться и стать доступными для визуализации. Повторный отрицательный результат ЧПЭхоКГ позволяет отвергнуть диагноз ИЭ.

В качестве больших критериев диагностики ИЭ, особенно при протезированном клапане и отрицательной ЧПЭхоКГ, могут использоваться и другие визуализирующие методики, в том числе МСКТ, позволяющая выявить перивальвулярные поражения или дисфункцию клапана; позитронно-эмиссионная томография (18F-ФДГ ПЭТ/КТ) и однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) с мечеными лейкоцитами, демонстрирующие ненормальную активность вокруг места имплантации протеза.

Бактериологическое исследование крови. Принципиально важное значение при обследовании пациентов с подозрением на ИЭ имеет правильный забор крови на бактериологическое исследование. В идеальных условиях гемокультура оказывается положительной при использовании рутинных сред в 85–90% случаев ИЭ, однако частота отрицательной гемокультуры даже при достоверном ИЭ может достигать 31%. Наиболее частая причина отрицательных результатов бактериологического исследования крови у больных ИЭ — это проведение заборов крови непосредственно после или во время антибиотикотерапии. В связи с этим рекомендуется по возможности отменить антибактериальные препараты на 3–7 дней.

Правила взятия крови можно сформулировать следующим образом.

•Кровь можно брать в любое время без связи с температурой тела.

•Должно быть взято как минимум троекратно по 10 мл крови с интервалом 30 минут из разных вен. Следует избегать забора крови из постоянного катетера в связи с его возможным инфицированием.

•При каждом заборе крови производится посев в два флакона, содержащих среды для аэробной и анаэробной флоры.

Для ИЭ характерно присутствие Abiotrophia spp., Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis, Streptococcus bovis, Rothia dentocariosa, микроорганизмов группы

HACEK, лактобацилл, Erysipelothrix rhusiopathiae. Результаты микробиологического исследования могут быть получены в течение 2 суток, однако в случаях наличия возбудителей, требовательных к средам и срокам инкубации, результат может быть получен позже.

При получении отрицательной гемокультуры для верификации инфекции требуется проведение серии серологических тестов для выявления таких возбудителей, как Coxiella burnetii, Bartonella spp., Aspergillus spp., Mycoplasma pneumoniae, Brucella spp. и Legionella pneumonia, а также ПЦР для обнаружения в крови Tropheryma whipplei, Bartonella spp. и грибов (Candida spp., Aspergillus spp.).

2.8.8.Формулировка диагноза

1.Основной диагноз: ИЭ нативного аортального клапана, вызванный зеленящим стрептококком. Аортальная недостаточность.

Осложнение: ХСН IIБ, IV ФК по NYHA.

311

Глава 2. Болезни органов кровообращения

2.Основной диагноз: ИЭ митрального клапана, вызванный Enterococcus faecalis. Фон: Хроническая ревматическая болезнь сердца: стеноз левого атриовентрикулярного отверстия, стеноз аортального клапана.

Осложнение: Эмболический инсульт от ______ (указать дату). ХСН IIБ, III ФК по NYHA.

3.Основной диагноз: Возможный поздний ИЭ протеза митрального клапана с отрицательной гемокультурой.

Осложнение: Эмболический инфаркт миокарда от _______ (указать дату). ХСН IIБ, IV ФК по NYHA.

2.8.9.Лечение

Для профилактики развития заболевания предложены следующие мероприятия.

•Строгая гигиена полости рта и кожи. Высказывается предположение, что низкодозированная, но повторяющаяся бактериемия, которая может возникать у лиц с низкой гигиеной полости рта при чистке зубов щеткой, нитью, жевании резинки, в большей степени способствует развитию ИЭ, чем высокодозированная бактериемия, которая характерна для стоматологических вмешательств.

•Предупреждение о риске развития ИЭ при пирсинге и нанесении татуировок.

•Профилактические осмотры стоматологом — 1 раз в год в общей популяции и 2 раза — в группах высокого риска.

•Санация ран.

•Эрадикация кожной и мочевой инфекции.

•Антибиотикотерапия всех очагов инфекции.

•Исключение самолечения антибиотиками.

•Соблюдение правил асептики и антисептики при инвазивных вмешательствах.

•Ограничение использования внутривенных катетеров и инвазивных процедур.

Все пациенты с кардиальными факторами риска могут быть разделены на три группы: высокого, умеренного и низкого риска развития ИЭ.

Профилактическая антибиотикотерапия показана пациентам с высоким риском развития ИЭ, к которым относятся лица с:

•искусственными клапанами;

•врожденными пороками сердца — неоперированными «синими» пороками и в течение 6 месяцев после их хирургического лечения;

•ИЭ в анамнезе.

Назначение антибиотиков с профилактической целью целесообразно только при планировании проведения стоматологических вмешательств, сопряженных с высоким риском бактериемии. Наибольший риск развития бактериемии имеют лечебные процедуры, при которых происходит повреждение слизистой оболочки десны, сопровождающееся кровоточивостью. Риск развития бактериемии зависит от длительности процедуры.

У пациентов с высоким риском развития ИЭ чрезвычайно важным является соблюдение гигиены рта, использование антисептиков для ротовой полости, регулярные обследования у стоматолога для санации зубов.

312

2.8. Инфекционный эндокардит

Считается, что такие процедуры, как фибробронхоскопия, эндотрахеальная интубация, эзофагогастродуоденоскопия с биопсией или без нее, чреспищеводная ЭхоКГ, сопряжены с низким риском развития бактериемии и не требуют проведения профилактической антибиотикотерапии. При тщательной дезинфекции кожных покровов такие процедуры, как катетеризация сердца, установка постоянного электрокардиостимулятора, также не требуют профилактической антибиотикотерапии.

Вкачестве профилактической антибиотикотерапии у лиц с высоким риском развития ИЭ показано назначение:

• амоксициллина или ампициллина 2,0 г внутрь за 1 ч до вмешательства;

• при аллергии/непереносимости препаратов из группы пенициллинов — клиндамицина 600 мг внутрь или в/в за 1 ч до процедуры.

Лечение больных ИЭ должно проводиться в специализированных центрах,

вкоторых имеются такие диагностические возможности, как чреспищеводная ЭхоКГ, МРТ, мультиспиральная КТ, микробиологическая лаборатория. Помимо этого, должна быть доступна круглосуточная экстренная хирургическая помощь,

втом числе кардио- и нейрохирургическая, для устранения острых осложнений ИЭ. В связи с комплексностью заболевания в лечении ИЭ должны участвовать несколько специалистов, которые формируют так называемую «команду эндокардита», в том числе кардиолог, кардиохирург, анестезиолог, инфекционист, клинический фармаколог, врач клинической лабораторной диагностики, врачбактериолог, а при необходимости врач функциональной диагностики, невролог, нейрохирург и врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению.

Основным методом лечения ИЭ является назначение антибиотиков, выбор которых основывается на результатах бактериологического исследования крови с определением чувствительности выделенных микроорганизмов к антибиотикам. Продолжительность антибиотикотерапии при нативном ИЭ составляет 2-6 недель, при ИЭ протеза — не менее 6 недель.

Вряде случаев состояние пациента требует немедленного назначения антибиотиков. К таким экстренным показаниям относятся тяжелые быстро прогрессирующие поражения клапанов сердца, сепсис, эмболии, нарушения внутрисердечной проводимости. Эмпирическая схема антибиотикотерапии может применяться в случаях отрицательной гемокультуры или до получения результатов бактериологического исследования крови. При этом даже при тяжелом состоянии больного эмпирическую схему антибиотикотерапии следует начинать после трехкратного забора крови на гемокультуру. Всем пациентам с ИЭ после получения результатов микробиологического исследования крови (как правило, в течение 48 ч) рекомендуется заменить эмпирическую антибиотикотерапию на этиотропную в соответствии с чувствительностью микроорганизмов.

Эмпирическая схема лечения ИЭ нативного клапана или позднего ИЭ протеза клапана:

ампициллин 12 г/сут в/в в 4–6 доз; + цефазолин или оксациллин 12 г/сут в/в в 4–6 доз;

+ гентамицин 3 мг/кг/сут в/в в 1 дозу; в течение 4–6 недель.

При аллергии к пенициллинам: ванкомицин 30–60 мг/кг/сут в/в в 2–3 дозы + + гентамицин 3,0 мг/кг/сут в/в в 1 дозу.

313

Глава 2. Болезни органов кровообращения

Эмпирическая схема лечения раннего ИЭ протеза клапана:

ванкомицин 30,0 мг/кг/сут в/в в 2 дозы 4–6 недель;

+рифампицин 900–1200 мг внутрь в 2–3 приема 2 недели;

+гентамицин 3,0 мг/кг/сут в/в в 1 дозу 2 недели.

Следует подчеркнуть, что эмпирическая схема антибиотикотерапии не должна использоваться как рутинный или наиболее простой метод выбора тактики лечения больных ИЭ, поскольку применение этой тактики сопряжено с риском развития рецидива ИЭ.

Во всех случаях, кроме перечисленных выше, показано определение возбудителя и его чувствительности к антибиотикам, на основании которого может быть выбрана определенная тактика лечения.

Основу терапии в большинстве случаев составляет комбинация препаратов, блокирующих синтез клеточной стенки (бета-лактамы и гликопептиды), с аминогликозидами (гентамицин), которые позволяют сократить срок проводимой терапии. Продолжительность лечения ИЭ стрептококковой этиологии — 4 недели, при присоединении гентамицина — 2 недели. При наличии резистентных возбудителей сокращенные схемы лечения не используются, и всегда проводится комбинированная терапия. Наличие медленнорастущих и L-форм бактерий, особенно в вегетациях и тканях, окружающих протезы клапанов, объясняет необходимость длительной антибиотикотерапии (до 6 недель). Продолжительность лечения ИЭ протезированного клапана обычно дольше (как минимум 6 недель), чем нативного клапана (2–6 недель). Длительность лечения грибкового ИЭ может быть очень большой, а в ряде случаев профилактическая терапия может быть пожизненной.

Все препараты вводятся внутривенно.

В случае наличия протеза клапана или других внутрисердечных устройств показано добавление рифампицина. При лечении ИЭ, вызванного грибами, могут использоваться амфотерицин В или флуцитозин (при кандидозном ИЭ), или вориконазол (при аспергиллезном ИЭ).

У большинства пациентов адекватная антибиотикотерапия приводит к субъективному улучшению и разрешению лихорадки в течение 5–7 дней. Бактериологическое исследование крови следует повторять вплоть до стерильности и еще через 4–6 недель — для подтверждения выздоровления.

Гемокультура становится отрицательной через 2 дня антибиотикотерапии при ИЭ, вызванном зеленящим стрептококком, энтерококками, микроорганизмами группы НАСЕК. При ИЭ, вызванном золотистым стафилококком, бактериологическое исследование крови становится отрицательным через 3–5 дней при использовании антибиотиков из группа бета-лактамов и через 7–9 дней — ванкомицина. Такие показатели, как СОЭ и ревматоидный фактор, подвергаются обратному развитию медленно и не являются критериями эффективности лечения. У большинства больных вегетации уменьшаются в размерах на фоне антибиотикотерапии, однако у части больных могут сохраняться в прежних размерах и через 3 месяца, а у 25% отмечается даже их небольшое увеличение.

Показания к хирургическому лечению ИЭ

•Сердечная недостаточность:

обструкция клапана;

острая недостаточность клапана и сердечная недостаточность с застойными явлениями.

314

2.8.Инфекционный эндокардит

•Неконтролируемая инфекция:

формирование абсцесса миокарда, массивных вегетаций, фистул;

резистентные микроорганизмы;

персистенция инфекции в течение 7–10 дней на фоне адекватной антибиотикотерапии;

ИЭ, вызванный грибами, резистентными возбудителями.

•Высокий риск эмболий:

большие, подвижные вегетации более 10 мм на аортальном или митральном клапане при наличии хотя бы одного эпизода тромбоэмболии;

рецидивирующий тромбоэмболический синдром после адекватной антибиотикотерапии;

неврологические осложнения.

•Ранний ИЭ искусственного клапана.

Лечение осложнений ИЭ. Основной метод профилактики развития осложнений ИЭ — ранняя и адекватная антибиотикотерапия.

Тромбоэмболические осложнения не являются показаниями для проведения терапии антикоагулянтами, за исключением случаев, когда имеются другие показания (например, длительная иммобилизация, сепсис, ДВС-синдром). Если больной ИЭ получает непрямые антикоагулянты, например, по поводу протезированного клапана сердца или коронарной реваскуляризации в анамнезе, показан незамедлительный перевод на прямые антикоагулянты (гепарин) сразу после установления диагноза ИЭ. После первого эпизода риск повторной тромбоэмболии очень высок (50% в ближайшие 30 дней) при сохранении ЭхоКГ-признаков вегетаций и активности инфекции. В связи с этим тромбоэмболия в сосуды головного мозга — показание для хирургического лечения ИЭ в ближайшие 72 ч. Тромбоэмболия в сосуды малого круга не является показанием для хирургического лечения и назначения прямых антикоагулянтов.

Назначение глюкокортикоидов допустимо у больных с иммунными осложнениями (нефритом, васкулитом) в малых дозах (15 мг преднизолона) на фоне антибиотикотерапии.

Частота рецидивов ИЭ составляет около 10%. Факторы риска развития рецидива ИЭ:

•Неадекватная антибиотикотерапия (препарат, доза, длительность).

•Резистентные возбудители: Brucella spp., Legionella spp., Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Mycobacterium spp., Bartonella spp., Coxiella burnetii, грибы.

•Микроорганизмы-возбудители, плохо поддающиеся лечению, у пациентов, имеющих интракардиальные инородные тела.

•ИЭ у внутривенных наркоманов, вызванный полимикробной ассоциацией.

•Применение эмпирической схемы антибиотикотерапии при лечении ИЭ у пациентов с отрицательной гемокультурой.

•Распространение инфекции вокруг клапана.

•ИЭ протезированного клапана.

•Наличие метастатического очага инфекции (абсцесса).

•Резистентность к стандартной антибактериальной терапии.

•Гемодиализ.

•Сохранение лихорадки на 7-й день после операции.

315

Глава 2. Болезни органов кровообращения

2.8.10. Тестовый контроль

Выберите один правильный ответ.

1.К малым диагностическим критериям ИЭ относится: А. Субфебрилитет.

Б. Острофазовые маркеры воспаления. В. Сосудистые феномены.

Г.Наличие нового шума регургитации при аускультации. Д. Наличие хронического инфекционного заболевания.

2.Типичными возбудителями ИЭ являются: А. Патогенные грибы.

Б. Синегнойная палочка. В. Протей.

Г.Стрептококки.

Д. Кишечная палочка.

3.К большим диагностическим критериям ИЭ относится: А. Ремиттирующая лихорадка.

Б. Эхокардиографические признаки абсцесса миокарда. В. Новый шум регургитации.

Г. Узелки Ослера.

Д. Эмболический инсульт головного мозга.

4. Для ИЭ характерны следующие лабораторные показатели: А. Эритроцитоз.

Б. Анемия.

В. Бактериурия. Г. Тромбоцитоз.

Д. Повышение титра комплемента.

5.Причинами отрицательной гемокультуры могут быть: А. Забор крови из разных вен.

Б. Забор крови на высоте лихорадки. В. Забор крови из катетера.

Г.Наличие бактериемии, обусловленной микроорганизмами группы НАСЕК. Д. Наличие бактериемии, обусловленной резистентными штаммами ста-

филококков.

6.К факторам высокого риска развития бактериемии относятся: А. Подкожные инъекции.

Б. Экстракция зуба.

В. Фиброгастродуоденоскопия.

Г.Внутримышечные инъекции.

Д. Ожоги.

7.Симптом Лукина–Либмана — это:

А. Петехии с белым центром на глазном дне рядом с диском зрительного нерва.

Б. Петехии на конъюнктиве нижнего века.

В. Эритематоидные безболезненные высыпания на ладонях и подошвах.

Г. Узелкообразные кожные высыпания. Д. Подногтевые кровоизлияния.

316

2.8. Инфекционный эндокардит

8.Пятна Рота — это:

А. Петехии на конъюнктиве нижнего века. Б. Подногтевые кровоизлияния.

В. Геморрагии на ладонных и подошвенных поверхностях.

Г.Багровые очаги на кончиках пальцев. Д. Геморрагические пятна на сетчатке.

9.Для клинической картины ИЭ у внутривенных наркоманов наиболее характерно:

А. Поражение митрального клапана с формированием диастолического шума над верхушкой, выраженной легочной гипертензией с кровохарканьем.

Б. Частое поражение аортального клапана с формированием грубого систолического шума во втором межреберье справа от грудины, проводящегося на сосуды шеи, с симптомами коронарной и церебральной ишемии.

В. Манифестациязаболеванияссимптомовдиффузногогломерулонефрита.

Г.Частое поражение трикуспидального клапана с появлением систоличе-

ского шума в его проекции с развитием тромбоэмболического синдрома, инфарктных пневмоний и дыхательной недостаточности.

Д. Развитие дилатации всех камер сердца со снижением его систолической и диастолической функции, появлением тяжелой сердечной недостаточности и тромбоэмболическим синдромом.

10.Профилактическая антибиотикотерапия показана при: А. Постинфарктном кардиосклерозе.

Б. Наличии постоянного электрокардиостимулятора.

В. Врожденных пороках сердца с цианозом («синих пороках»).

Г. Ревматической болезни сердца без формирования порока. Д. Пролапсе митрального клапана.

Ответы: 1 — В, 2 — Г, 3 — Б, 4 — Б, 5 — Г, 6 — Б, 7 — Б, 8 — Д, 9 — Г, 10 — В.

Клиническая задача 1

Больная К., 26 лет, гостиничный менеджер, была переведена из другого стационара в отделение торакальной хирургии с жалобами на повышение температуры тела до 38 °С, потливость, слабость, одышку при минимальной физической нагрузке, боли в нижних отделах грудной клетки справа, усиливающиеся при глубоком вдохе, кашле; сухой кашель; ощущение сердцебиения, нарастающее при небольшой физической нагрузке.

Перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ. Семейный анамнез без особенностей.

Вредные привычки: не курит, алкоголем не злоупотребляет, утверждает, что наркотики не употребляет.

Гинекологический анамнез: менструации с 12 лет, регулярные, безболезненные, 4 беременности, 4 аборта, последний — за 2 месяца до начала заболевания.

Аллергологический анамнез не отягощен.

Анамнез заболевания. Заболела остро около двух месяцев назад, когда впервые появилась лихорадка до 39 °С с ознобами, потливостью и слабостью, боли в нижних отделах грудной клетки справа. Расценила свое состояние как про-

317

Глава 2. Болезни органов кровообращения

явление ОРВИ, по поводу чего принимала жаропонижающие средства без эффекта. Через 4 дня обратилась в поликлинику по месту жительства. При рентгенографии грудной клетки была выявлена правосторонняя нижнедолевая пневмония. Амбулаторно принимала азитромицин в адекватной дозе. Несмотря на это появился сухой кашель, усилились боли в грудной клетке, появилась одышка сначала при умеренной, затем при небольшой физической нагрузке. По поводу этого бригадой скорой медицинской помощи была госпитализирована в стационар с диагнозом двусторонняя пневмония, эмпиема плевры справа с деструкцией легочной ткани. В связи с тяжестью состояния была госпитализирована в отделение интенсивной терапии (ЧД 32 в минуту, ЧСС 116 в минуту, АД 80 и 60 мм рт. ст.). Получала парентеральную терапию гентамицином, ванкомицином, метронидазолом, цефтриаксоном. На этом фоне отмечена положительная динамика состояния, однако при контрольной рентгенографии выявлены признаки формирования абсцесса в верхней доле левого легкого, сохраняющейся эмпиемы плевры, пневмонии в нижней доле правого легкого. В связи с этим для обследования и лечения больная была переведена в торакальное отделение.

При осмотре: состояние тяжелое. Температура тела 38,5 °С. Кожные покровы чистые, бледные, влажные. Периферические лимфоузлы не увеличены. Отеков нет. ЧД 20 в минуту. При перкуссии грудной клетки выявляется выраженное притупление звука в нижних отделах справа до уровня V ребра, притупление звука в верхних отделах левого легкого. При аускультации: дыхание бронхиальное, в верхних отделах слева — ослабленное, в нижних отделах справа на фоне резкого ослабления дыхания выслушивается крепитация. Границы относительной сердечной тупости: правая — на 1 см латеральнее правого края грудины, верхняя — нижний край III ребра, левая — на 1 см кнутри от левой срединноключичной линии в V межреберье. Тоны сердца звучные, ритм сердце правильный, ЧСС 120 уд./мин, над мечевидным отростком грудины выслушивается нечеткий, дующий систолический шум, который немного усиливается на высоте вдоха с задержкой дыхания. Пульс ритмичный, симметричный на обеих руках, дефицита пульса нет. Вдоль кубитальных вен следы инъекций. АД 110 и 70 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Размеры печени по Курлову 9 u8 u7 см. Нижний край печени мягкий, ровный, безболезненный.

Результаты обследования

Общий анализ крови: гемоглобин 103 г/л, лейкоциты 13,6 u 109/л. Лейкоцитарная формула: палочкоядерные 2%, сегментоядерные 75%, эозинофилы 0%, лимфоциты 19%, моноциты 4%, СОЭ 60 мм/ч. Биохимический анализ крови без особенностей. НСV–, HBsAg–, реакция Вассермана отр., ВИЧ отр. Общий анализ мочи: уд. вес 1018, белок — следы, лейкоциты — 3–4 в поле зрения, эритроциты — 2–3 в поле зрения, цилиндров нет.

ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 115 в минуту, нормальное положение электрической оси сердца, нарушений ритма, проводимости и очаговых изменений не выявлено.

Рентгенография органов грудной клетки: инфильтрация в нижней доле правого легкого, уровень жидкости до IV ребра, очаговая инфильтрация в верхней доле левого легкого.

318