учебник фт Подзолков

.pdf

2.6.Острая ревматическая лихорадка

•Катетеризация центральной вены.

•Катетеризация мочевого пузыря для определения суточного диуреза.

•С учетом длительности болевого синдрома более 8 ч, проведение тромболитической терапии не целесообразно. Показано проведение хирургической реваскуляризации — ЧКВ: коронароангиографии

сангиопластикой и установкой внутрикоронарного стента, предпочтительно с лекарственным покрытием. В перипроцедурном периоде больному вводятся прямые антикоагулянты (фондапаринукс или низкомолекулярные гепарины).

•В последующем назначаются средства вторичной профилактики:

Двойная антитромбоцитарная терапия (аспирин 75–100 мг +

+клопидогрел 75 мг) в течение 12 мес. с последующей отменой клопидогрела и переходом на монотерапию аспирином.

Кардиоселективные бета-адреноблокаторы (бисопролол, метопролол, карведилол) в дозах, оттитрованных до достижения целевой ЧСС 56–58 в минуту.

Статины (симвастатин, аторвастатин) в средних терапевтических дозах с последующей коррекцией дозы (целевой уровень ЛПНП < 1,5 ммоль/л или снижение на 50% от исходного, если достижение целевых значений невозможно).

Ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл, периндоприл или др.) в средних терапевтических дозах.

2.6.Острая ревматическая лихорадка

2.6.1.Определение

Острая ревматическая лихорадка (ревматизм, болезнь Сокольского–Буйо) — это системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественной локализацией процесса в сердечно-сосудистой системе, развивающееся в связи с инфекцией, вызванной E-гемолитическим стрептококком группы А, у предрасположенных лиц, главным образом детей и подростков 7–15 лет.

2.6.2. Эпидемиология

Первичная заболеваемость острой ревматической лихорадкой (ОРЛ) в Российской Федерации на 2017 г. составляет 0,91 случай на 100 тыс. детей в возрасте 0–14 лет и 0,86 случаев на 100 тыс. взрослого населения. Распространенность хронической ревматической болезни сердца (ХРБС) в 2017 г. достигла 1,55 случаев на 100 тыс. детей и 8,3 случая на 100 тыс. взрослого населения. Несмотря на общую тенденцию к уменьшению заболеваемости ОРЛ и ХРБС за последние годы, в отдельных регионах РФ (в Северо-Кавказском федеральном округе) данные показатели превышают общероссийские в 6–7 раз, что требует особой врачебной настороженности в отношении данного заболевания.

249

Глава 2. Болезни органов кровообращения

2.6.3. Этиология

Острая ревматическая лихорадка развивается через 2–3 недели после перенесенной инфекции (как правило, тонзиллит, фарингит), вызванной E-гемо- литическим стрептококком группы А, его так называемыми «ревматогенными» серотипами: 3, 5, 18, 24.

E-гемолитический стрептококк группы А относится к грамположительным факультативно-анаэробным микроорганизмам, имеющим сферическую или овоидную форму.

Существуют следующие факторы вирулентности и патогенности E-гемоли- тического стрептококка группы А:

•гиалуроновая кислота, входящая в состав капсулы микроорганизма, повышает устойчивость бактерии к фагоцитозу;

•М-протеин клеточной стенки способствует адгезии возбудителя к эпителиальным клеткам слизистой оболочки верхних дыхательных путей, подавляет фагоцитоз. М-протеин обладает свойствами «суперантигена», индуцирующего эффект аутоиммунитета. М-протеин «ревматогенных» серотипов, содержащий специфические антигенные детерминанты (эпитопы), имеет сходство с компонентами сердечной мышцы, мозга и синовиальных оболочек суставов;

•С5а-пептидаза (эндопептидаза) — протеолитический фермент, подавляющий фагоцитоз за счет разрушения С5-компонента комплемента.

Таким образом, М-протеин и С5а-пептидаза являются своеобразным двойным барьером для развития нормальной противострептококковой защиты макроорганизма.

Также E-гемолитический стрептококк группы А продуцирует большое количество экзоферментов, обладающих цитотоксическими и антигенными свойствами.

•Стрептолизин О обладает антигенным, цитотоксическим, кардиотоксическим свойствами. Вызывает лизис эритроцитов, повреждает мембраны других клеток, а также мембраны лизосом. Последнее приводит к высвобождению кислых гидролаз, вызывающих воспалительную реакцию.

•Стрептолизин S обладает цитотоксическим, гемолитическим действием. В отличие от стрептолизина О является слабым антигеном.

•Гиалуронидаза вызывает деполимеризацию гиалуроновой кислоты, тем самым способствуя повреждению основного вещества соединительной ткани.

•Стрептокиназа активирует кининовую систему, участвующую в развитии воспаления.

•Дезоксирибонуклеаза В обладает цитотоксическим и антигенным свойствами.

Вышеперечисленные факторы вирулентности и патогенности E-гемоли- тического стрептококка группы А способствуют нарушению клеточного и гуморального противострептококкового иммунитета и развитию системного воспалительного процесса.

Определенную роль в возникновении ОРЛ играет генетическая предрасположенность. В настоящее время показано, что для ОРЛ наиболее вероятна

250

2.6. Острая ревматическая лихорадка

мультифакторная модель наследования, согласно которой большое количество генов обусловливает непрерывную изменчивость подверженности заболеванию, взаимодействующую с различными факторами внешней среды. Об этом свидетельствует высокая частота заболевания в популяции, значительное превышение распространенности болезни среди родственников первой степени родства по сравнению с таковой в общей популяции, наличие клинического полиморфизма (т.е. разнообразия форм и вариантов течения), преимущественное поражение одного из полов (женского) и т.д.

Исследования генетических маркеров выявили ассоциации заболевания с принадлежностью ко II (A) и III (B) группам крови, с фенотипами кислой эритроцитарной фосфатазы, с носительством В-лимфоцитарного аллоантигена 883, определяемого с помощью моноклональных антител D8/17 и с определенными локусами системы HLA.

Для ОРЛ и ХРБС характерна широкая вариабельность ассоциации антигенов гистосовместимости HLA (А2, А3, В7, В15, В35, Сw4, DR2, DR4, DR5, DR7). Гетерогенность распределения НLA-антигенов позволяет прогнозировать различные формы и варианты течения заболевания. Так, при ОРЛ у детей обнаруживаются антигены HLA-В7, -В35, -Сw4. У больных с клапанными поражениями сердца характерно носительство HLA-А3, с недостаточностью митрального клапана — HLA-А2, -В7, -В15, недостаточностью аортального клапана — HLA-В35.

2.6.4. Патогенез

Современной теорией возникновения ревматической лихорадки является ток- сико-иммунологическая теория, которая включает в себя:

•прямое токсическое повреждение соединительной ткани ферментами стрептококка группы А — стрептолизином О и S, стрептокиназой, гиалуронидазой, дезоксирибонуклеазой В и др.;

•воспаление, вызванное иммунными комплексами, образованными в местах повреждения ткани;

•«аутоиммунное» повреждение ткани сердца, мозга противострептококковыми антителами, перекрестно реагирующими с антигенами сарколеммы клеток миокарда, гликопротеинами клапанов сердца и антигенами цитоплазмы нейронов хвостатого и субталамического ядер головного мозга (феномен «молекулярной мимикрии»). Наличие аутоиммунного повреждения позволяет объяснить наличие временного промежутка между дебютом инфекционного заболевания и поражением органов.

2.6.5.Патоморфология

Основой морфогенеза ревматизма является системная прогрессирующая дезорганизация соединительной ткани, поражение сосудов микроциркуляторного русла, в наибольшей степени выраженные в соединительной ткани сердца.

Патологические изменения в органах и тканях при ОРЛ претерпевают четыре стадии развития: мукоидное набухание, фибриноидные изменения, пролиферативные реакции, сопровождающиеся образованием гранулем Ашоффа– Талалаева, склеротические изменения.

251

Глава 2. Болезни органов кровообращения

Дистрофические изменения в соединительной ткани приводят к развитию фибриноидного некроза, активируя специфические клеточные реакции с образованием ашофф-талалаевских гранулем. Цикл развития гранулемы составляет от 4 до 6 мес.: «цветущая» — «увядающая» — «рубцующаяся» гранулема. Также при ревматизме наблюдаются неспецифические клеточные реакции в виде лимфогистиоцитарной инфильтрации в органах и тканях, включая васкулиты в системе микроциркуляторного русла. В исходе воспалительных клеточных реакций формируются склеротические изменения.

Стадия мукоидного набухания является поверхностной и обратимой фазой дезорганизации соединительной ткани, а остальные носят необратимый характер.

2.6.6. Клиническая картина

Клиническая картина острой ревматической лихорадки характеризуется значительным разнообразием клинических проявлений и вариабельностью течения. Клинические проявления заболевания зависят от распространенности и выраженности ревматического процесса. В начальном периоде болезни, как правило, повышается температура тела (обычно до субфебрильных цифр), общее состояние нарушается мало. Тяжелое состояние, высокая лихорадка, профузный пот наблюдаются редко.

Выделяют пять основных клинических признаков, специфичных для ревматической лихорадки: ревмокардит (возникает в 90–95% случаев ОРЛ), полиартрит (60–100%), малая хорея (12–17%), кольцевидная эритема (7–10%), ревматические узелки (менее 1%).

Наиболее серьезным проявлением ОРЛ является ревмокардит, который часто приводит к инвалидизации больного из-за возможности развития порока сердца. При ревмокардите могут поражаться разные оболочки сердца: эндокард, миокард, перикард. При поражении всех оболочек сердца развивается панкардит. Так как не всегда возможно разграничение поражения отдельных оболочек сердца, то в клинической практике используют термин «ревмокардит». Основополагающим компонентом кардита является вальвулит. Поражение эндокарда клапанного аппарата приводит к образованию пороков сердца, которые иногда могут впервые диагностироваться лишь в среднем и пожилом возрасте. Чаще поражается митральный клапан, реже аортальный и трехстворчатый клапан. Клапан легочной артерии поражается редко.

Основными клиническими проявлениями ревмокардита являются одышка, возникающая при физической нагрузке и/или в покое; кардиалгии; сердцебиения, перебои в работе сердца, слабость, снижение толерантности к физической нагрузке. При осмотре больного могут наблюдаться акроцианоз, расширение границ сердца, приглушенные сердечные тоны, дующий систолический шум на верхушке сердца (митральная регургитация) и/или убывающий протодиастолический шум, выслушиваемый вдоль левого края грудины (аортальная регургитация), нарушения ритма сердца. Ревмокардит значительно чаще протекает со слабо выраженной клинической симптоматикой или даже без нее и очень редко может протекать фульминантно. Важнейшей особенностью вальвулита при первой атаке ОРЛ является четкая положительная динамика под влиянием ак-

252

2.6. Острая ревматическая лихорадка

тивной противоревматической терапии. Также отмечаются случаи афоничного кардита, выявляемого при доплер-ЭхоКГ. Данный феномен был назван ревматическим кардитом без органического шума, так называемый субклинический кардит.

Частота развития ревматического порока сердца после первой атаки ОРЛ увеличивается с возрастом. Так, у детей частота развития РПС составляет 20– 25%. Преобладают изолированные пороки сердца, чаще — митральная недостаточность. Реже формируются аортальная недостаточность, митральный стеноз

имитрально-аортальный порок. У 7–10% детей после перенесенного ревмокардита развивается пролапс митрального клапана. У подростков, перенесших

первую атаку ОРЛ, пороки сердца диагностируются в 1/3 случаев. У больных, перенесших первую атаку ОРЛ в возрасте 23 лет и старше, сочетанные и комбинированные РПС формируются в 90% случаев.

Классическая атака ревматизма проявляется в виде острого мигрирующего полиартрита. Наиболее часто поражаются крупные суставы конечностей, такие как коленные, голеностопные, лучезапястные и локтевые. Преобладающая форма артрита — олигоартрит, реже — моноартрит. Ведущий симптом артрита — «летучие» боли в суставах, которые нередко носят выраженный характер. Одновременно с болями может появляться припухлость суставов за счет синовита и поражения периартикулярных тканей. Характерной особенностью ревматического полиартрита является полная обратимость воспалительного процесса без формирования деформаций суставов. В 10–15% случаев выявляется только артралгия в крупных суставах различной интенсивности.

При повторных ревматических атаках ревматический артрит встречается реже, имеет те же клинические особенности. Ревматический артрит обычно сочетается с кардитом, но может протекать изолированно.

Малая хорея (хорея Сиденхема, или «пляска Святого Вита») — это поражение ЦНС, наблюдаемое при острой ревматической лихорадке, связанное с вовлечением в патологический процесс полосатого тела, субталамических ядер

имозжечка. Малая хорея возникает в детском возрасте, чаще у девочек. Данное состояние характеризуется гиперкинезами, мышечной слабостью, расстройствами статики и координации, сосудистой дистонией, психоэмоциональными нарушениями. Гиперкинезы проявляются внезапными, беспорядочными, нестереотипичными, насильственными движениями различных мышечных групп, сопровождаются изменениями почерка, невнятностью речи, неловкостью движений. Психоэмоциональные нарушения характеризуются неустойчивостью настроения, раздражительностью, плаксивостью. Гиперкинетический синдром усиливается при возбуждении, напряжении или утомлении, но исчезает во время сна.

Кольцевидная эритема обычно сочетается с ревмокардитом и другими проявлениями ревматизма. Это редкий признак ОРЛ, который наблюдается в 7–10% случаев. Бледно-розовые кольцевидные высыпания локализуются на боковых поверхностях туловища и внутренней поверхности конечностей, исчезают при надавливании, не сопровождаются кожным зудом и не возвышаются над уровнем кожи. Носят транзиторный мигрирующий характер, быстро исчезают без остаточных явлений (шелушения, пигментаций, атрофических изменений).

253

Глава 2. Болезни органов кровообращения

Ревматические узелки — маленькие, диаметром не более 5 мм, плотные, безболезненные образования, локализующиеся в периартикулярных тканях в местах прикрепления сухожилий, над костными выступами в области крупных суставов, затылочной кости. Ревматические узелки встречаются крайне редко (менее 1% случаев), только у детей, обычно появляются во время первой атаки ревматической лихорадки и бесследно исчезают при лечении.

2.6.7.Лабораторно-инструментальные методы исследования

1.Общий анализ крови позволяет выявить неспецифические острофазовые показатели воспаления — лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, увеличение СОЭ; повышение содержания фибриногена

иуровня С-реактивного белка.

2.Бактериологическое исследование мазка из зева — с целью выявления возбудителя ОРЛ E-гемолитического стрептококка группы А.

3.Серологические исследования, свидетельствующие о перенесенной стрептококковой инфекции, — повышение титра противострептококковых антител, таких как антистрептолизина О (АСЛ-О), антистрептогиалуронидазы (АСГ), антидезоксирибонуклеазы В (антиДНКазы В).

4.ЭКГ позволяет выявить нарушения ритма и проводимости, которые могут наблюдаться при ревмокардите.

5.ЭхоКГ с использованием доплеровского режима позволяет выявить митральную и/или аортальную регургитацию при вальвулите, а также сформировавшиеся клапанные пороки сердца, жидкость в полости перикарда. ЭхоКГ-признаками ревматического вальвулита митрального клапана являются:

•краевое утолщение, рыхлость, «лохматость» створок клапана;

•ограничение подвижности утолщенной задней створки;

•наличие митральной регургитации, степень которой зависит от тяжести поражения;

•небольшой концевой пролапс (2–4 мм) передней или задней створки митрального клапана.

К ЭхоКГ-признакам ревматического вальвулита аортального клапана относят:

•утолщение, рыхлость аортальных створок, а также утолщение правой коронарной створки;

•аортальная регургитация (направление струи к передней митральной створке);

•высокочастотное трепетание (флаттер) передней митральной створки вследствие аортальной регургитации.

6.Консультации других специалистов:

•консультация невропатолога показана при наличии неврологической симптоматики с целью уточнения характера и степени поражения нервной системы и подбора симптоматической терапии;

•консультация кардиохирурга показана при выявлении ревматического порока сердца с целью определения тактики ведения пациента.

254

2.6.Острая ревматическая лихорадка

2.6.8.Диагностические критерии ОРЛ

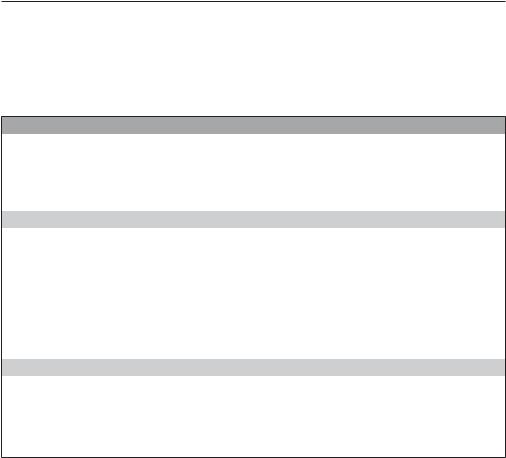

Диагностические критерии ревматической лихорадки были разработаны отечественным ученым А.А. Киселем (1940), американским ученым Т.Д. Джонсом (1944) и существенно дополнены академиком А.И. Нестеровым (1963). Впоследствии эти критерии были неоднократно модифицированы Американской кардиологической ассоциацией (АКА). В настоящее время используются диагностические критерии Киселя–Джонса с учетом последнего пересмотра АКА (1992) и модификаций, предложенных Ассоциацией ревматологов России (АРР) в 2003 г. (табл. 2.16).

|

|

Таблица 2.16 |

Критерии Киселя–Джонса, применяемые для диагностики острой |

||

|

ревматической лихорадки (в модификации АРР, 2003 г.) |

|

|

|

|

«Большие |

«Малые |

Данные, подтверждающие предшество- |

критерии» |

критерии» |

вавшую А-стрептококковую инфекцию |

|

|

|

Кардит |

Клинические: артралгии, лихо- |

Позитивная А-стрептококковая культура, вы- |

Полиартрит |

радка (больше 38 °С). |

деленная из зева, или положительный тест |

Хорея |

Лабораторные: повышенные |

быстрого определения А-стрептококкового |

Кольцевидная |

острофазовые показатели: |

антигена. |

эритема |

СОЭ (> 30 мм/ч), СРБ (≥ 2 норм). |

Повышенные или повышающиеся титры про- |

Ревматические |

Инструментальные: удлинение |

тивострептококковых антител (АСЛ-О, анти- |

узелки |

интервала PQ (> 0,2 с) на ЭКГ; |

ДНКаза В) |

|

признаки митральной и/или |

|

|

аортальной регургитации при |

|

|

доплер-ЭхоКГ |

|

Для постановки диагноза острой ревматической лихорадки необходимо наличие двух больших или одного большого и двух малых критериев в сочетании с данными, документированно подтверждающими предшествующую А-стрептококковую инфекцию.

При отсутствии данных, подтверждающих предшествующую А-стрепто- кокковую инфекцию, диагноз ОРЛ представляется маловероятным. Следует заметить, что титр противострептококковых антител, как правило, повышен в раннем периоде ОРЛ и может снижаться или быть нормальным, если между началом заболевания и проводимым исследованием прошло несколько месяцев.

Предположительный диагноз повторной ревматической атаки может быть поставлен на основании одного большого или только малых критериев в сочетании с повышенными или повышающимися титрами противострептококковых антител. Окончательный диагноз возможен лишь после исключения интеркуррентного заболевания и осложнений, связанных с пороками сердца (в первую очередь инфекционного эндокардита).

После постановки диагноза ОРЛ или повторной ревматической атаки необходимо оценить активность ревматического процесса с целью определения дальнейшей тактики ведения больного. Совокупность клинических и лабораторных данных позволяет определить степень активности ревматического процесса:

255

Глава 2. Болезни органов кровообращения

•I степень — клинические проявления ревматизма выражены слабо; лабораторные показатели, отражающие активность воспалительного процесса, не изменены или выражены минимально;

•II степень характеризуется умеренными клиническими проявлениями (без выраженного экссудативного компонента), острофазовые и иммунологические показатели также выражены умеренно (СОЭ 20–40 мм/ч, СРБ ++ или +++, умеренное повышение титра противострептококковых антител);

•III степень активности характеризуется яркой клинической картиной и высокими показателями воспалительной, иммунологической актив-

ности процесса (СОЭ более 40 мм/ч, СРБ +++ или ++++ и высокий титр противострептококковых антител).

Ассоциация ревматологов России в 2003 г. предложила новую классификацию ревматической лихорадки (табл. 2.17).

|

|

|

|

|

Таблица 2.17 |

|

|

Классификация ревматической лихорадки |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

Клинические |

Клинические |

|

|

Недостаточность |

||

проявления |

|

Исход |

кровообращения |

|||

варианты |

|

|||||

Основные |

Дополнительные |

|

|

Стадия |

ФК |

|

|

|

|

||||

Острая ревматиче- |

Кардит |

Лихорадка |

Выздоровление |

|

|

|

ская лихорадка |

(вальвулит) |

Артралгии |

Хроническая |

0 |

0 |

|

Повторная ревмати- |

Артрит |

Абдоминальный |

ревматическая |

I |

I |

|

ческая лихорадка |

Кольце- |

синдром |

болезнь сердца: |

IIA |

II |

|

|

видная |

Серозиты |

• |

без порока |

IIБ |

III |

|

эритема |

|

|

сердца |

III |

IV |

|

Ревмати- |

|

• |

порок сердца |

|

|

|

ческие |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

узелки |

|

|

|

|

|

Согласно данной классификации, повторная ревматическая лихорадка рассматривается как новый эпизод ОРЛ. Выделяют два варианта исхода ревматической лихорадки: выздоровление и хроническая ревматическая болезнь сердца без формирования или с формированием порока сердца. При выздоровлении происходит полное обратное развитие клинической симптоматики ревматической лихорадки с нормализацией лабораторных показателей и отсутствием каких-либо остаточных явлений. Хроническая ревматическая болезнь сердца рассматривается как заболевание, характеризующееся поражением сердечных клапанов в виде поствоспалительного краевого фиброза клапанных створок или порока сердца (недостаточность и/или стеноз), сформировавшихся после перенесенной острой ревматической лихорадки. Хроническая сердечная недостаточность, выявляемая у больных с ревматической лихорадкой, оценивается в соответствии с классификациями Н.Д. Стражеско и В.Х. Василенко (по стадиям) и Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (по функциональным классам).

Результаты исследований последних лет демонстрируют изменения эпидемиологической ситуации с острой ревматической лихорадкой в разных странах мира, клинический полиморфизм заболевания и повсеместное внедрение ЭхоКГ в широкую клиническую практику, что послужило поводом для очеред-

256

2.6. Острая ревматическая лихорадка

ного пересмотра критериев Киселя–Джонса Американской кардиологической ассоциацией в 2015 г. (табл. 2.18).

Таблица 2.18

Пересмотренные критерии Джонса для диагностики ОРЛ

[АКА, 2015]

А. Доказательства предшествующей БГСА-инфекции глотки для всех групп больных

Первичная ОРЛ |

2 |

больших критерия или 1 большой плюс |

|

2 |

малых критерия |

Повторная ОРЛ (при наличии в анамнезе верифи- |

2 |

больших критерия или 1 большой плюс |

цированной ОРЛ или имеющейся ХРБС) |

2 |

малых критерия или 3 малых критерия |

В. Большие критерии |

||

Популяции низкого риска ОРЛ* |

Популяции умеренного и высокого риска |

|

Кардит клинический и/или субклинический |

||

Артрит |

|

|

Полиартрит |

|

Моноартрит или полиартрит |

|

|

Полиартралгия |

Хорея |

|

|

Кольцевидная эритема |

||

Ревматические узелки |

||

С. Малые критерии |

||

Популяции низкого риска ОРЛ* |

Популяции умеренного и высокого риска |

|

Полиартралгия |

Моноартралгия |

|

Лихорадка (≥ 38,5 °С) |

Лихорадка (≥ 38 °С) |

|

СОЭ ≥ 60 мм/ч и/или СРБ ≥ 3,0 мг/дл |

СОЭ ≥ 30 мм/ч и/или СРБ ≥ 3,0 мг/дл |

|

Удлинение интервала PR на ЭКГ с учетом возрастных изменений (если кардит не является большим критерием)

Примечание: * — частота ОРЛ ≤ 2 случая на 100 тыс. детей школьного возраста или частота ХРБС ≤ 1 случая на 1000 лиц всех возрастов.

В пересмотренных новых рекомендациях (2015) Американская кардиологическая ассоциация предлагает использовать принцип, позволяющий оценить каждого представителя популяции с позиции риска развития ОРЛ. Популяцией низкого риска развития ОРЛ считается та популяция, в которой частота ОРЛ 2 случая или меньше на 100 тыс. детей (в возрасте 5–14 лет) или частота ХРБС d 1 случая на 1000 лиц всех возрастов. Дети, не относящиеся к популяции низкого риска, должны быть отнесены к категории лиц с умеренным и высоким риском. Данный подход используется с целью уменьшения гипердиагностики в регионах

снизкой частотой ОРЛ и гиподиагностики в регионах высокого риска. По мнению наших экспертов, применение вышеуказанного принципа в странах с существенными региональными различиями по частоте ОРЛ и ХРБС, к которым относится Российская Федерация, представляется практически неосуществимым.

Также введен термин «субклинический кардит», который верифицируется

спомощью доплер-ЭхоКГ, отмечается более пристальное внимание к проявлениям суставного синдрома в группах разного риска ОРЛ, сформулированы четкие критерии для повторной ревматической лихорадки. По-прежнему обя-

257

Глава 2. Болезни органов кровообращения

зательным условием для постановки диагноза ОРЛ является подтвержденная связь клинической картины заболевания с перенесенной инфекцией, вызванной E-гемолитическим стрептококком группы А, верифицированной микробиологическими и/или иммунологическими методами.

В целом пересмотренные критерии имеют значение для регионов с высокой частотой ОРЛ. По мнению ведущих специалистов РФ в вопросах ОРЛ, внесение изменений в существующую российскую классификацию и номенклатуру ОРЛ представляется преждевременным.

2.6.9. Дифференциальная диагностика ОРЛ

При наличии только одного из «больших» критериев (кардит, артрит или хорея) ОРЛ дифференцируют с рядом заболеваний.

Ревмокардит чаще всего приходится дифференцировать с инфекционным эндокардитом, особенно у лиц с перенесенным ревматизмом в анамнезе, неревматическими миокардитами (большей частью вирусного генеза), идиопатическим пролапсом митрального клапана, системной красной волчанкой, болезнью Лайма.

Ревматический полиартрит необходимо дифференцировать с ревматоидным артритом, для которого характерны деформация суставов с атрофией мышц и обнаружение в крови ревматоидного фактора; с реактивными артритами, вызванными кишечной и урогенитальной инфекцией.

Изолированная малая хорея наблюдается при синдроме PANDAS (pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with group A streptococcal infections). Данный синдром является аутоиммунным нейропсихиатрическим расстройством, ассоциированным с инфекцией, вызванной стрептококком группы А. Типичные признаки синдрома PANDAS: 1) обсессивно-компульсивные расстройства, навязчивые мысли и навязчивые движения; 2) дебют заболевания в препубертатном периоде (до 12 лет); 3) острое начало и приступообразное течение; 4) доказанная связь с предшествующей БГСА-инфекцией глотки, подтвержденной микробиологическими и серологическими методами; 5) неврологические отклонения (гипермоторика, хореиморфные гиперкинезы). Назначение противострептококковой антибактериальной терапии приводило к быстрому регрессу психоневрологической симптоматики.

2.6.10. Осложнения ОРЛ

Осложнения ОРЛ чаще связаны с поражением сердца. В исходе ревмокардита могут возникать пороки сердца, декомпенсация которых приводит к явлениям хронической сердечной недостаточности. Также ОРЛ может осложняться различными нарушениями сердечного ритма.

2.6.11. Лечение ОРЛ

Лечение больного с острой ревматической лихорадкой во многом зависит от активности и характера течения заболевания. Лечение чаще проводится в стационаре: строгий постельный режим при наличии тяжелого кардита, назначение

258