учебник фт Подзолков

.pdf

2.5. Острый коронарный синдром

эффектов (головной боли или гипотензии). Длительное применение нитратов может привести к привыканию. По мере достижения контроля над симптомами внутривенное введение нитратов следует заменить на прием внутрь, обеспечивая при этом безнитратный период не менее 8 ч. Нитраты облегчают клиническую симптоматику, но на прогноз не влияют.

Антагонисты кальция следует предпочесть при вазоспастической стенокардии. В остальных случаях препараты дигидропиридинового ряда (нифедипин, фелодипин и проч.) могут рекомендоваться в дополнение к нитратам и бетаадреноблокаторам при их недостаточной антиангинальной и/или антигипертензивной активности. Прием дигидропиридинов без бета-блокаторов не рекомендуется. Применение антагонистов кальция недигидропиридинового ряда (дилтиазем, верапамил) при ОКС ограничено их отрицательным инотропным действием. Они могут использоваться с осторожностью и только при наличии противопоказаний к бета-блокаторам (тяжелые бронхообструктивные заболевания, атеросклеротические поражения сосудов нижних конечностей).

Ингибиторы АПФ назначаются с первых суток ИМ больным, страдающим артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ХСН, а также для профилактики осложнений и уменьшения ремоделирования миокарда. При непереносимости ингибиторов АПФ альтернативой могут быть антагонисты рецепторов ангиотензина. Прием этой группы препаратов продолжается пожизненно.

Осложнения острого периода инфаркта миокарда

Наиболее распространенные осложнения включают:

•острую левожелудочковую недостаточность (кардиогенный шок и отек легких);

•разрыв стенки ЛЖ;

•дефект межжелудочковой перегородки;

•формирование острой аневризмы сердца;

•митральную регургитацию;

•нарушения ритма и проводимости.

Для предотвращения осложнений необходимо проводить своевременную реваскуляризацию и назначать антитромбоцитарные препараты, бета-адрено- блокаторы и ингибиторы АПФ.

Основной причиной смерти в первые часы ИМ является фибрилляция желудочков. Для профилактики аритмической смерти каждому больному с момента постановки диагноза ОКС необходимо мониторирование ЭКГ. Основным способом восстановления синусового ритма является дефибрилляция.

В раннем периоде ИМ происходит гиперактивация нейрогуморальных систем (симпатоадреналовой, ренин-ангиотензин-альдостероновой), которая лежит в основе ремоделирования миокарда. Морфологически при этом развиваются растяжение зоны инфаркта и общая дилатация левого желудочка. Образование очага некроза в миокарде сопровождается изменением размера, формы и толщины стенки левого желудочка, а сохранившийся миокард испытывает повышенную нагрузку и подвергается гипертрофии, что приводит к изменению формы левого желудочка с эллипсоидной на сферическую и увеличению его размеров. Сократительная функция ЛЖ ухудшается, и это приводит к развитию сердечной недостаточности. Наиболее выраженное ремоделирование при обширных ИМ проявляется в виде аневризмы передней стенки левого желудочка.

239

Глава 2. Болезни органов кровообращения

Прием основных классов лекарственных препаратов, применяемых в остром периоде ИМ (бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ), направлен на блокаду нейрогуморальной активации и способствует профилактике острой и хронической сердечной недостаточности.

Поздние осложнения инфаркта миокарда:

•внутрижелудочковые тромбы и системная эмболия;

•синдром Дресслера — аутоиммунный асептический перикардит, плеврит и пневмонит, возникающий через 21–28 дней после ИМ, обычно переднераспространенного;

•поздние желудочковые аритмии;

•постинфарктная стенокардия;

•тромбоз глубоких вен (из-за длительной иммобилизации) и эмболия

легких.

Своевременная и современная медицинская помощь способствует значительному уменьшению риска этих осложнений. В частности, у пациентов, подвергшихся ЧКВ в острую фазу ИМ, синдром Дресслера практически не встречается.

2.5.9. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST

Определение. В связи с общностью патогенеза, клинических проявлений заболевания и подходов к терапии в современной кардиологической практике понятия ИМ без подъема сегмента ST и НС объединены термином «ОКС без подъема сегмента ST».

Этиология и патогенез ОКС без подъема сегмента ST такие же, как при ИМ с подъемом ST, с той лишь разницей, что в результате взаимодействия аналогичных патогенетических факторов (атеросклероза, тромбоза, воспаления и сосудистого спазма) образуется тромб, лишь частично перекрывающий просвет коронарной артерии, что ведет к нетрансмуральной ишемии и/или нетрансмуральному некрозу.

Классификация. Первоначальное представление о тяжести ОКС без стойких подъемов сегмента ST на ЭКГ можно получить на основании оценки тяжести болевого синдрома и времени, прошедшего после последнего появления симптомов, предположительно связанных с острой ишемией миокарда. Для этого обычно используют классификацию, предложенную C. Hamm и E. Braunwald (2000):

•стенокардия покоя острая — приступ стенокардии в покое или при минимальной физической нагрузке, возникший в предшествующие 48 ч;

•стенокардия покоя подострая — приступ стенокардии в покое или при минимальной физической нагрузке, возникший в предшествующий месяц, но не в ближайшие 48 ч;

•тяжелая впервые возникшая или прогрессирующая стенокардия без приступов в покое — первое возникновение или дестабилизация ранее существовавшей стенокардии в предшествующий месяц, сопровождающееся появлением признаков, присущих как минимум III ФК по классификации Канадского сердечно-сосудистого общества, но без развития стенокардии покоя.

240

2.5. Острый коронарный синдром

Клинические проявления и синдромы. Клиническая картина ОКС без подъема сегмента ST не имеет принципиальных отличий от ИМ с подъемом сегмента ST.

Инструментальная и лабораторная диагностика. ЭКГ — ключевой метод диагностики ОКС. На ЭКГ регистрируются признаки нетрансмуральной ишемии миокарда, носящие очаговый характер (выявляются в двух или более соответствующих отведениях):

•депрессия сегмента ST более 1 мм;

•инверсия зубцов Т глубиной более 1 мм.

Поскольку электрокардиографические изменения, выявляемые у пациентов с ОКС без подъема сегмента ST, не столь специфичны, как подъем ST, и могут встречаться при других (неишемических) состояниях, для получения дополнительной информации, позволяющей более достоверно установить диагноз ОКС, целесообразно:

•регистрировать ЭКГ во время появления клинических симптомов и после их исчезновения (полученные данные сравнивают);

•проводить сравнительный анализ ЭКГ, выполненных при ОКС и до того, как состояние больного ухудшилось (особенно показано при наличии в анамнезе заболеваний и состояний, деформирующих ЭКГ, — гипер-

трофия левого желудочка, обширный ИМ, блокада левой ножки пучка Гиса).

Локализацию ишемии, как и при ОКС с подъемом сегмента ST, на ЭКГ у больных с ОКС без подъема сегмента ST определяют по изменениям в соответствующих отведениях. Так же как и в случае ИМ с подъемом сегмента ST, электрокардиографические изменения у больных без подъема сегмента ST претерпевают эволюцию во времени, однако, в отличие от ИМ с подъемом ST, отсутствует четкая стадийность и закономерная динамика этих изменений.

Лабораторная оценка включает в себя определение гемоглобина (для выявления анемии) и маркеров повреждения миокарда: предпочтительны сердечные тропонины Т или I. Важным моментом клинического наблюдения за больным считается оценка риска смерти или развития ИМ.

ИМ без стойких подъемов сегмента ST отличается от НС повышением уровней маркеров некроза миокарда в крови (тропонинов Т и I и/или МВ-КФК). При этом размеры некроза часто бывают сравнительно невелики, так что в дальнейшем патологические зубцы Q на ЭКГ во многих случаях не формируются (ИМ без зубцов Q на ЭКГ). Однако повышенный уровень маркеров некроза миокарда при ОКС без стойких подъемов сегмента ST — это еще и одно из свидетельств неблагоприятного прогноза заболевания и основание для более активного лечения.

Другими факторами риска неблагоприятного исхода (смерти или распространенного инфаркта миокарда) считаются:

•приступ стенокардии в покое или при минимальной физической нагрузке, возникший в ближайшие 24–48 ч;

•развитие затяжного (продолжающегося более 20 мин) приступа стенокардии покоя.

В последнее время получил широкое распространение расчет совокупных показателей (индексов) риска на основании учета нескольких факторов небла-

241

Глава 2. Болезни органов кровообращения

гоприятного исхода. Одним из них является индекс риска TIMI. При его оценке учитывается наличие 7 независимых и практически равноценных факторов риска (ФР):

•возраст более 65 лет;

•наличие как минимум трех факторов риска развития ИБС (семейный анамнез ИБС, АГ, гиперхолестеринемия, сахарный диабет, курение);

•выявленные ранее стенозы коронарных артерий (как минимум 50% просвета сосуда), а если коронарная ангиография не проводилась — инфаркт или реваскуляризация миокарда в анамнез;

•депрессия сегмента ST как минимум на 0,5 мм при поступлении в стационар;

•2 и более эпизода ишемии миокарда в предшествующие сутки;

•применение аспирина в предшествующие 7 суток;

•повышенный уровень маркеров некроза миокарда в крови.

В зависимости от количества ФР выделяют больных с низким (0–2 указанных ФР), умеренным (3–4 ФР) и высоким (5–7 ФР) риском развития неблагоприятного исхода (смерть, ИМ или возобновление ишемии миокарда с необходимостью неотложной реваскуляризации миокарда в ближайшие 2 недели).

Лечение. С учетом патогенетических механизмов развития ОКС БПST, подход к его лечению должен быть направлен на ограничение размеров тромба и предупреждение дальнейшего тромбообразования в коронарной артерии.

Как уже подчеркивалось, подходы к лечению больных НС и ИМ без стойких подъемов сегментов ST на ЭКГ не различаются. Неотложная помощь по купированию болевого синдрома и поддержанию витальных показателей осуществляется в зависимости от жалоб и клинического состояния больного, не отличаясь от помощи пациенту, оказываемой при ОКС с подъемом сегмента ST. Основной способ снижения частоты неблагоприятных исходов заключается в проведении антитромботической терапии, а также в своевременном выполнении реваскуляризации миокарда у больных с высоким риском неблагоприятного исхода.

Эффективность ряда методов лечения зависит от степени риска развития неблагоприятного исхода и времени, прошедшего после возникновения последнего эпизода ишемии миокарда. Инвазивный подход к ведению больных предполагает проведение коронарной ангиографии и принятие решения о целесообразности и способе реваскуляризации миокарда в зависимости от состояния коронарного русла. При этом у большинства больных выполняется ЧКВ (как правило, сразу вслед за диагностической коронарной ангиографией). В случаях, когда необходима операция коронарного шунтирования, она обычно откладывается как минимум на несколько суток (если нет необходимости в неотложном инвазивном вмешательстве). Срочность инвазивного лечения зависит от тяжести проявлений заболевания и риска неблагоприятного исхода.

По современным представлениям больные из группы наиболее высокого риска должны подвергнуться экстренной КАГ и проведению ЧКВ (уже в ближайшие часы). Вопрос о выборе тактики ЧКВ (баллонной дилатации или стентировании) решается индивидуально в зависимости от клинико-анатомических особенностей пациента.

242

2.5. Острый коронарный синдром

Больных с низким риском неблагоприятного исхода рекомендуют лечить консервативно, и потребность в КАГ у них возникает при возобновлении достаточно выраженной ишемии миокарда, декомпенсации сердечной недостаточности или выраженных аритмиях.

Консервативная терапия (антитромботическая, антикоагулянтная, противоишемическая, гиполипидемическая) у пациентов с ОКС без подъема сегмента ST проводится с учетом противопоказаний, по тем же принципам и в том же режиме дозирования, что и при ОКС с подъемом сегмента ST.

Тромболитическая терапия больным ОКС без стойких подъемов сегмента ST не показана. Тромбы, обнаруживающиеся при ОКС БПST, состоят из тромбоцитов с небольшим содержанием фибрина и эритроцитов, а тромбы при ОКС

сподъемом ST имеют в своем составе больше эритроцитов и фибрина. В связи

сэтим возможный вред от фибринолиза при ИМ БПST (побочные действия) превышает гипотетическую пользу.

Вторичная профилактика. Рекомендации по образу жизни и лекарственной терапии после реваскуляризации миокарда для улучшения прогноза соответствуют принципам, изложенным в главе «Стабильная ишемическая болезнь сердца».

Устранение факторов риска прогрессирования атеросклероза — необходимый компонент вторичной профилактики после перенесенного ОКС. Профилактические меры включают соблюдение здорового образа жизни: прекращение курения, регулярные физические упражнения, здоровая диета, нормализация массы тела, нормализация АД, адекватная гиполипидемическая терапия, а также поддержание нормального уровня глюкозы в крови при СД.

Прием статинов с целью снижения ЛПНП менее 1,5 ммоль/л следует продолжать у больных с ИБС после реваскуляризации при отсутствии противопоказаний. Показаны низкие дозы аспирина 75–100 мг/день. При непереносимости аспирина рекомендуется клопидогрел.

Ингибиторы АПФ рекомендуются всем больным с ИБС при наличии таких состояний, как ХСН, АГ, СД. При непереносимости ингибиторов АПФ альтернативой могут быть блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА). Бета-блокато- ры показаны всем больным с ХСН или дисфункцией ЛЖ при отсутствии противопоказаний. Антагонисты рецепторов альдостерона показаны пациентам

ссимптомами NYHA II–IV и ФВ менее 40% несмотря на прием ингибиторов АПФ (или БРА) и бета-блокаторов.

Ивабрадин следует назначить для уменьшения риска госпитализации у больных с синусовым ритмом и ФВ менее 35%, ЧСС более 70, NYHA II–IV несмотря на оптимальные дозы бета-блокаторов, ингибиторов АПФ/БРА и антагонисты минералокортикоидных рецепторов.

Прогноз при инфаркте миокарда зависит от возраста, сопутствующих заболеваний, своевременности и правильности лечения, а также доступности и качества инвазивных вмешательств. В целом, при отсутствии надлежащего лечения смертность от ИМ в течение 1-го месяца может достигать 30–50%, причем примерно 50% больных умирают в первые 2 ч заболевания. Адекватная терапия ИМ способна снизить смертность до 10% и менее.

243

Глава 2. Болезни органов кровообращения

2.5.10. Тестовый контроль

Выберите один правильный ответ.

1.Причиной коронарной окклюзии при остром коронарном синдроме является:

А. Ишемия коронарных артерий.

Б. Некроз коронарных артерий. В. Тромбоз коронарных артерий.

Г.Амилоидоз коронарных артерий. Д. Гранулематоз коронарных артерий.

2.Классическая «триада» инфаркта миокарда:

А. Боли в эпигастрии, тошнота, повышение уровня АЛТ и АСТ.

Б. Загрудинные боли, «ишемические» изменения на ЭКГ, повышение уровня кардиоспецифических ферментов.

В. Одышка, боли в грудной клетке, феномен SI–QIII на ЭКГ.

Г.Лихорадка, одышка, инфильтрация легочной ткани по данным рентгено-

граммы.

Д. Боли в эпигастрии, артериальная гипотензия, мелена.

3.Наиболее ранним методом первичной диагностики инфаркта миокарда является:

А. Электрокардиография. Б. Эхокардиография.

В. Определение уровня тропонинов.

Г.Измерение центрального венозного давления. Д. Определение уровня АЛТ и АСТ.

4.Биохимические маркеры некроза миокарда: А. АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза.

Б. Тропонин I, миоглобин, МВ-КФК.

В. Тропонин Т, гликозилированный гемоглобин, церулоплазмин.

Г.Билирубин, гамма-ГГТП, холинэстераза.

Д. Креатинин, мочевина, мочевая кислота.

5.Критерием, определяющим дальнейшую лечебно-диагностическую тактику у больных с острым коронарным синдромом, является:

А. Характер болевого синдрома, его интенсивность и продолжительность. Б. Наличие у больного факторов риска ИБС.

В. Возраст больного.

Г. Выявление на первичной ЭКГ подъема сегмента ST.

Д. Степень повышения кардиоспецифических ферментов.

6.Больной, 48 лет, жалуется на боли в эпигастральной области, тошноту, слабость, возникшие пару часов назад. Ранее боли в животе не беспокоили. На ЭКГ в отведениях III, AVF подъем сегмента ST. Сегмент SТ в отведениях

V1–V3 — ниже изолинии; в отведениях V1, V2 — высокий, остроконечный зубец Т. Уровень гемоглобина, трансаминаз в норме. Наиболее вероятный клинический диагноз:

А. Инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка. Б. Перфорация язвы двенадцатиперстной кишки.

В. Инфаркт миокарда нижней стенки левого желудочка.

244

2.5.Острый коронарный синдром

Г.Остро возникшее ущемление грыжи пищеварительного отверстия диафрагмы.

Д. Острый аппендицит.

7.У 55-летнего курящего мужчины впервые после физической нагрузки (подъем по лестнице быстрым темпом до 4-го этажа) появились общая слабость, потливость, боли в левом плече. Бригадой скорой медицинской помощи через 30 мин от начала болевого синдрома проведена ЭКГ, на которой не обнаружено отклонений от нормы. Определите лечебно-диагностическую тактику бригады скорой помощи:

А. Иммобилизация левой верхней конечности, экстренная госпитализация

в травматологическое отделение для проведения рентгенографии плечевого сустава.

Б. Продолжить ЭКГ-мониторирование и ввести НПВП внутримышечно. В. Начать проведение тромболизиса.

Г.Дать пациенту ацетилсалициловую кислоту, взять общий анализ крови, повторить ЭКГ через 15 мин, рекомендовать обращение в терапевтический стационар в плановом порядке.

Д.Продолжить ЭКГ-мониторирование и взять анализ на маркеры миокардиального некроза, дать пациенту ацетилсалициловую кислоту, нитроспрей, экстренно госпитализировать в сосудистый центр.

8.Основной метод лечения больных с острым инфарктом миокарда: А. Строгий постельный режим.

Б. Фармакологическая реперфузия (тромболизис). В. Чрескожная коронарная ангиопластика.

|

Г. |

Коронарное шунтирование |

|

Д. Консервативная терапия (антиагреганты, нитраты, кислородотерапия). |

|

9. |

Наиболее грозными осложнениями острого инфаркта миокарда являются: |

|

|

А. Отек легких, кардиогенный шок. |

|

|

Б. Реперфузионные желудочковые аритмии. |

|

|

В. Острые язвы желудка с ограниченным желудочно-кишечным кровоте- |

|

|

|

чением. |

|

Г. |

Постинфарктная стенокардия и синдром Дресслера. |

|

Д. Депрессивные расстройства, парез желудочно-кишечного тракта. |

|

10. |

Двойная антитромбоцитарная терапия включает в себя назначение: |

|

|

А. Комбинации аспирина и блокаторов P2Y12-рецепоторов тромбоцитов. |

|

|

Б. Удвоенной дозы аспирина. |

|

|

В. Комбинации аспирина и низкомолекулярных гепаринов. |

|

|

Г. |

Комбинации аспирина и нефракционированного гепарина. |

|

Д. |

Комбинации аспирина и варфарина. |

Ответы: 1 — В, 2 — Б, 3 — А, 4 — Б, 5 — Г, 6 — В, 7 — Д, 8 — В, 9 — А, 10 — А.

Клиническая задача 1

Больной Н., 56 лет, инженер, вызвал бригаду скорой медицинской помощи в связи с жалобами на впервые возникшие интенсивные боли сжимающего характера в загрудинной области с иррадиацией под левую лопатку, продолжаю-

245

Глава 2. Болезни органов кровообращения

щиеся около 1 ч. Боли возникли на фоне стрессовой ситуации, сопровождались страхом смерти, интенсивность их нарастала во времени.

Из анамнеза известно, что больной курит с 16 лет по 1 пачке сигарет в день, алкоголем не злоупотребляет. Семейный анамнез: у матери 76 лет — гипертоническая болезнь, отец умер от инсульта в возрасте 72 лет. Из перенесенных заболеваний — хронический фарингит. Аллергологический анамнез не отягощен.

При осмотре состояние больного тяжелое. Гиперстеническое телосложение, рост 172 см, вес 100 кг. Ортопноэ. Кожные покровы бледные с землистым оттенком, диффузный гипергидроз. В легких ниже углов лопаток с обеих сторон на фоне ослабленного дыхания выслушивается незвонкая крепитация. ЧДД 28 в минуту. Тоны сердца глухие, ритмичные. ЧСС 100 в минуту. АД 120/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Периферических отеков нет.

На снятой ЭКГ: синусовый ритм 100 в минуту. Подъем сегмента ST в отведениях I, aVL, V1–V5, депрессия ST в отведениях II, III, aVF.

Качественный экспресс-тест на тропонины положительный.

Вопросы

1.Оцените изменения на ЭКГ, выявленные у больного.

2.В чем должна заключаться тактика врача скорой медицинской помощи?

3.Сформулируйте клинический диагноз.

4.Назначьте патогенетически обоснованное лечение больного в стационаре и последующую терапию.

Ответы

1.Изменения на ЭКГ соответствуют острой стадии инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST переднераспространенной локализации.

2.Клинический диагноз: «ИБС: Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST переднераспространенной локализации».

Фон: Атеросклероз коронарных артерий.

Осложнение: Кардиогенный отек легких (II класс по Killip). Сопутствующий: Абдоминальное ожирение.

3.Неотложная помощь на догоспитальном этапе должна включать в себя:

• Мониторинг ЭКГ.

• Назначение антиагрегантов (аспирин 150–325 мг — разжевать).

• Обезболивание наркотическими анальгетиками (морфин 1% 1,0 мл или промедол 1% 1,0) в/в, при неэффективности — нейролептаналгезия (фентанил 0,05% 1,0 мл + дроперидол 0,25% 1,0–2,0 мл).

• Нитраты сублингвально (нитроглицерин 0,5 мг каждые 5 мин) или внутривенно капельно.

• Бета-блокаторы внутривенно (пропранолол 1–2 мг или метопролола тартрат 1 мг) или внутрь (пропранолол 20–40 мг или метопролол 50 мг).

• Инсуффляция увлажненного О2 с парами этанола.

• С учетом клиники отека легких дополнительно в/в струйное введение быстродействующих петлевых диуретиков: фуросемид 40–80 мг или этакриновой кислоты (урегита) 50–100 мг. При необходимости — повторное введение через 20–40 мин.

• Экстренная госпитализация в кардиохирургический стационар в течение 120 мин для проведения хирургической реваскуляризации. Если больной не может быть доставлен в кардиохирургический ста-

246

2.5. Острый коронарный синдром

ционар в течение 120 мин, необходимо проведение экстренной фармакологической реперфузии (тромболизиса) тканевым активатором плазминогена (альтеплазой) 15 мг в/в болюсно, затем в/в капельно до 1 мг/кг массы тела больного (не более 100 мг) на 200,0 мл физраствора в течение 1,5 ч или стрептокиназой 1,5 млн ЕД на 100,0 мл физраствора в течение 30 мин.

4.Основной метод лечения острого инфаркта миокарда — хирургическая реваскуляризация, чрескожное коронарное вмешательство: коронароангиография с ангиопластикой и установкой внутрикоронарного стента, предпочтительно с лекарственным покрытием. В перипроцедурном периоде больному вводятся прямые антикоагулянты (фондапаринукс или низкомолекулярные гепарины). В последующем назначаются средства вторичной профилактики:

a.Двойная антитромбоцитарная терапия (аспирин 75–100 мг + клопидогрел 75 мг) в течение 12 мес. с последующей отменой клопидогрела и переходом на монотерапию аспирином.

b.Кардиоселективные бета-адреноблокаторы (бисопролол, метопролол, карведилол) в дозах, оттитрованных до достижения целевой ЧСС 56–58 в минуту.

c.Статины (симвастатин, аторвастатин) в средних терапевтических дозах с последующей коррекцией дозы (целевой уровень ЛПНП < < 1,5 ммоль/л или снижение на 50% от исходного, если достижение целевых значений невозможно).

d.Ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл, периндоприл или др.) в средних терапевтических дозах.

Клиническая задача 2

Больной С., 62 года, госпитализирован в приемное отделение с жалобами на интенсивные боли, чувство распирания в эпигастральной области, тошноту, однократную рвоту съеденной пищей, не принесшую облегчения, чувство нехватки воздуха.

Заболел остро, около 8 ч назад. Ухудшению самочувствия предшествовал обильный ужин в ресторане. Появившиеся симптомы пациент принял за пищевое отравление, самостоятельно принял но-шпу и активированный уголь, однако болевой синдром сохранялся, присоединилась одышка, в связи с чем пациент вызвал бригаду скорой медицинской помощи и был доставлен в приемное отделение многопрофильного стационара.

Из анамнеза известно, что больной курит около 40 лет по 1 пачке в день, спиртные напитки употребляет умеренно (около 200 мл водки 1 раз в неделю). Семейный анамнез: у матери — гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2-го типа, родной брат также страдает гипертонической болезнью и сахарным диабетом, в возрасте 45 лет перенес острый инфаркт миокарда. Какие-либо сопутствующие и перенесенные заболевания пациент отрицает, но при расспросе отмечает, что около 10–12 лет беспокоят головные боли в затылочной области, при измерении АД несколько раз фиксировались значения АД более 160/100 мм рт. ст., однако значения этому не придавал, за медицинской помощью не обращался, лечения не получал.

При осмотре: состояние тяжелое, гиперстенического телосложения. Рост 188 см, вес 110 кг. Абдоминальное ожирение. В легких жесткое дыхание, прово-

247

Глава 2. Болезни органов кровообращения

дится во все отделы, хрипы не выслушиваются. ЧДД 22 в минуту. Границы относительной сердечной тупости расширены влево — на 2 см латеральнее l. mediaclavicularis sinistra, вверх — до верхнего края II ребра. Тоны сердца, приглушены, ритмичны. ЧСС 62/мин, АД 165/95 мм рт. ст. Живот увеличен в размерах за счет подкожно-жировой клетчатки, мягкий, несколько вздут, чувствительный при пальпации в эпигастрии. Симптомов раздражения брюшины нет. Печень не выступает из-под края реберной дуги, размеры по Курлову 10 u 9 u 8 см. Периферических отеков нет.

В общем анализе крови: гемоглобин 145 г/л, лейкоциты 8,4 u 109, СОЭ 12 мм/ч. В биохимическом анализе крови: АЛТ 60 ЕД/л, АСТ 45 ЕД/л, амилаза 30 ЕД/л, глюкоза крови 5,1 ммоль/л, тропонин I — 6 нг/мл (норма 0–0,5 нг/мл).

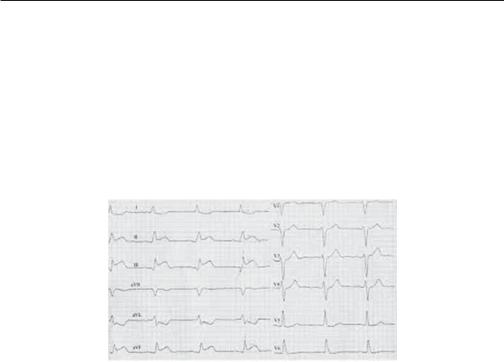

Рис. 2.54. ЭКГ больного С. для клинической задачи 2

Вопросы

1.Оцените изменения на ЭКГ, выявленные у больного (рис. 2.54).

2.Сформулируйте клинический диагноз.

3.Какой клинический вариант течения заболевания имеется у больного? Чем обусловлены особенности клинической картины?

4.Назначьте патогенетически обоснованное лечение больного в стациона-

ре и последующую терапию.

Ответы

1.Изменения на ЭКГ соответствуют острой стадии инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST нижней (заднебазальной) локализации.

2.Клинический диагноз: «ИБС: ОКС: Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST заднебазальной локализации давностью менее суток». Фон: Гипертоническая болезнь III стадии, АГ 2-й степени, риск ССО очень высокий. Атеросклероз коронарных артерий.

Сопутствующий: Абдоминальное ожирение.

3.У больного абдоминальный вариант течения инфаркта миокарда, что обусловлено его локализацией в нижней (диафрагмальной) стенке ЛЖ.

4.Терапия в условиях кардиореанимации:

• Мониторинг ЭКГ.

• Назначение антиагрегантов (аспирин 150–325 мг — разжевать).

• Обезболивание наркотическими анальгетиками (морфин 1% 1,0 мл или промедол 1% 1,0) в/в, при неэффективности — нейролептаналгезия (фентанил 0,05% 1,0 мл + дроперидол 0,25% 1,0–2,0 мл).

248