учебник фт Подзолков

.pdf

2.5.Острый коронарный синдром

прогрессирующая стенокардия напряжения не менее чем до III ФК по СCS длительностью не более 2 мес., при которой приступы стенокардии могут учащаться, становиться более интенсивными, появляться при меньшей нагрузке, изменять или расширять область иррадиации, нередко присоединяется стенокардия покоя, в том числе

ееночные приступы;

стенокардия покоя с длительностью болевого синдрома не менее 20 мин;

вариантная стенокардия (Принцметала), при которой основная патогенетическая роль принадлежит коронароспазму;

ранняя постинфарктная нестабильная стенокардия, появившаяся через 24 ч и до 4 нед. с момента развития ИМ.

Вдиагностике НС основная роль отводится оценке клинического состояния больного, его жалоб и анамнеза. Изменения ЭКГ — частый, но не обязательный признак НС. Менее благоприятный прогноз имеет стенокардия, сопровождающаяся такими изменениями на ЭКГ, как депрессия или кратковременная элевация ST (что наиболее характерно для вариантной стенокардии), инверсия зубцов Т. Нестабильная стенокардия важна как возможный предвестник ИМ: при естественном течении заболевания или неадекватном его лечении у 15–20% больных этой группы в течение ближайших 4–6 нед. развивается ИМ. Нестабильная стенокардия, особенно тяжелые и прогностически неблагоприятные ее формы, требует безотлагательного начала лечения и немедленной госпитализации.

Вразвитых странах острый коронарный синдром (ОКС) наравне с инсультом является лидирующей причиной смерти. Только в США ежегодно с диагнозом ОКС госпитализируется более 1,5 млн человек. В России почти половина смертей от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) приходится на случаи, обусловленные острыми формами ишемической болезни сердца (ИБС). По данным Европейского кардиологического общества, смертность от ИБС лиц

ввозрасте от 35 до 64 лет в нашей стране оказалась самой высокой в Европе: у мужчин — более 350 случаев на 100 тыс. населения, среди населения в целом — 100 на 100 тыс. населения в год. У лиц старше 65 лет этот показатель еще выше: более 2500 на 100 тыс. у мужчин и более 1600 на 100 тыс. населения у женщин.

2.5.2. Этиология и патогенез

Острый коронарный синдром — жизнеугрожающее осложнение атеросклероза. Наиболее частым патогенетическим механизмом ОКС является тромбоз пораженной атеросклерозом коронарной артерии, сопровождающийся коронарным ангиоспазмом.

В основе развития ОКС лежит общий патологический субстрат, включающий:

•разрыв или эрозию атеросклеротической бляшки;

•тромбоз;

•микротромбоэмболию дистальных отделов сосудов;

•воспаление;

•спазм сосуда.

При атеросклерозе происходит формирование липидных бляшек (атером) в субэндотелиальном слое артерий крупного и среднего калибра. Бляшки

219

Глава 2. Болезни органов кровообращения

с крупным липидным ядром и истонченной фиброзной покрышкой называют «нестабильными» или «уязвимыми». Они склонны к разрыву или эрозированию, что запускает каскад событий, приводящих к образованию тромба, полностью или частично обтурирующего просвет коронарной артерии. Вероятность разрыва бляшки также зависит от ее расположения, размера, выраженности местной воспалительной реакции и напряжения стенки сосуда, уровня артериального давления.

Ключевым элементом разрыва нестабильной бляшки признано воспаление, для которого характерно значительное увеличение содержания макрофагов и Т-лимфоцитов. Цитокины последних способствуют пролиферации гладкомышечных клеток мышечной оболочки сосудов и их спазму и активируют макрофаги. Именно протеолитические ферменты макрофагов (металлопротеазы) уменьшают прочность фиброзной покрышки бляшки, приводя к ее активному разрыву. Пассивный разрыв бляшки связан с воздействием гемодинамических факторов, когда возникающие вследствие вазоспазма и/или повышения АД турбулентные потоки крови ведут к механическому повреждению рыхлой атеромы.

При контакте с «обнажившимся» ядром бляшки и субэндотелиальными структурами происходит активация тромбоцитов с их последующими адгезией и агрегацией. Разрыв бляшки также стимулирует высвобождение тканевого тромбопластина, который активирует каскад реакций коагуляции. Активация процессов свертывания крови происходит на поверхности фосфолипидных мембран (включая мембраны тромбоцитов) и завершается образованием основного фермента свертывания крови тромбина, под действием которого происходит превращение фибриногена в фибрин.

Тромб на месте бляшки под действием естественных тромболитических ферментов может распадаться на мелкие части, которые, распространяясь с током крови, закупоривают более мелкие артериолы и капилляры (микроэмболизация дистальных сосудов). Подобные тромбоцитарные эмболы могут объяснять мелкие зоны некроза (минимальные повреждения миокарда, мини-инфаркты), возникающие при неполной закупорке эпикардиальных коронарных артерий. Повышенная активность фибринолизина в редких случаях может приводить к спонтанному лизису тромба и восстановлению проходимости по инфарктсвязанной артерии.

Продукты деградации тромбоцитов, образующих тромбоцитарные тромбы (серотонин, тромбоксан А2, интерлейкины), индуцируют сосудистый спазм на месте разрыва бляшки или в системе микроциркуляции. Этот вазоконстрикторный эффект считается доминирующим фактором при стенокардии Принцметала, которая характеризуется преходящим внезапным коронароспазмом без предшествующего увеличения потребности миокарда в кислороде.

Кардиомиоциты, находящиеся дистальнее места тромбоза, испытывают дефицит кислорода, что клинически проявляется затяжным приступом стенокардии, при длительности которого более 20 мин может развиться некроз.

Инфаркт миокарда — сосудистый некроз сердечной мышцы, развивающийся вследствие длительной ишемии. После возникновения ишемии гистологическая смерть клеток развивается постепенно, в течение 20 мин, а полный некроз

220

2.5.Острый коронарный синдром

впораженной зоне возникает через 2–4 ч или позже, в зависимости от наличия коллатерального кровотока в зоне ишемии, предшествующих заболеваний и индивидуальных потребностей в кислороде и питательных веществах.

Макро- и микроскопические признаки некроза при посмертном исследовании выявляются обычно спустя несколько часов от начала ишемии. В случае нефатального ИМ процесс рубцевания обычно занимает 5–6 нед.

Вредких случаях ОКС может иметь не атеросклеротическую природу, а быть следствием артериита, травмы, расслоения, тромбоэмболии, врожденных аномалий коронарных артерий (их отхождение не от аорты, а от легочного ствола и т.п.), передозировки кокаина, осложнений катетеризации сердца.

2.5.3. Классификация

В основу существующей классификации ОКС положена ведущая электрокардиографическая характеристика — наличие или отсутствие подъема сегмента ST, что тесно коррелирует со степенью нарушения кровотока по коронарным артериям и распространенностью некроза.

Полная окклюзия коронарной артерии приводит к трансмуральной ишемии и развитию ИМ с подъемом сегмента ST (c зубцом Q). При неполном нарушении проходимости коронарной артерии развивается клиническая картина НС или ИМ без подъема сегмента ST (без зубца Q).

2.5.4. Клинические проявления и синдромы

Риск развития ОКС увеличивают пожилой возраст, мужской пол, неблагоприятный семейный анамнез, некоронарный атеросклероз (например, в периферических или сонных артериях), сахарный диабет, хроническая болезнь почек, предшествующие проявления ИБС (перенесенный ИМ, чрескожное коронарное вмешательство или аортокоронарное шунтирование).

Основным клиническим проявлением ОКС являются ангинозные (стенокардитические) приступы — давящая боль за грудиной с иррадиацией в левую руку, шею, нижнюю челюсть. Однако их продолжительность, условия и частота возникновения отличаются от таковых при стабильной стенокардии.

В зависимости от условий возникновения ангинозных приступов все пациенты с подозрением на ОКС разделяются на следующие группы.

•Больные после затяжного (более 15 мин) приступа ангинозной боли в покое.

•Больные с впервые возникшей (в предшествующие 28–30 дней) тяжелой стенокардией III–IV ФК по классификации CCS.

•Больные со стенокардией crescendo (прогрессирование ранее существовавшей стабильной стенокардии до по крайней мере III ФК и/или приступов боли в покое в предшествующие 2 мес.).

•Больные с вариантной (вазоспастической) стенокардией Принцметала.

•Больные с ранней постинфарктной стенокардией, развившейся в период от 24 ч до 4 нед. после ИМ.

О наличии ОКС следует думать при сочетании одного или нескольких факторов риска ОКС и одной из вышеуказанных ситуаций.

221

Глава 2. Болезни органов кровообращения

Умолодых (25–40 лет) и пожилых (старше 75 лет), больных диабетом и женщин ОКС может проявляться атипично в виде болей в эпигастрии с диареей

ипадением АД, колющих или связанных с дыханием болей в грудной клетке, или нарастания одышки. В этих случаях правильной диагностике способствуют указания на наличие ИБС в анамнезе и использование вспомогательных лабораторных и инструментальных методов обследования.

Умолодых пациентов с жалобами, позволяющими заподозрить ОКС, следует исключать злоупотребление наркотическими веществами (кокаин, амфетамины), семейную (наследственную) дислипидемию, гипотиреоз, врожденные аномалии коронарных артерий и системные васкулиты.

2.5.5. Физическое обследование

Основными целями являются:

•исключение внесердечных причин болей в грудной клетке (плевралгии, невралгии, ГЭРБ и т.д.);

•исключение заболеваний сердца неишемической природы (перикардит, поражения клапанов);

•выявление внесердечных причин, усиливающих ишемию (обструктивные заболевания легких, анемии и т.д.);

•выявление сердечных причин, усиливающих или вызывающих ишемию миокарда (АГ, особенно с выраженной гипертрофией миокарда, ХСН, тахиили брадиаритмии и т.п.).

2.5.6.Инструментальная и лабораторная диагностика

Электрокардиографическое исследование (ЭКГ покоя) — основной метод оценки больных с ОКС; ЭКГ должна быть выполнена в течение первых 10 мин первичного контакта больного с медицинским персоналом. ЭКГ следует проводить

вдинамике после завершения приступа. Желательно сравнение зарегистрированной электрокардиограммы с предыдущими, особенно при наличии гипертрофии левого желудочка или предшествовавшего ИМ.

Стойкий подъем сегмента ST в двух и более смежных отведениях или вновь возникшая полная блокада левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ) указывают на трансмуральную ишемию миокарда вследствие окклюзии коронарной артерии. Транзиторный (исчезающий после прекращения приступа) подъем сегмента ST бывает при стенокардии Принцметала (вазоспастической стенокардии).

При нетрансмуральной ишемии на ЭКГ выявляют депрессию сегмента ST более 1 мм в двух или более смежных отведениях или инверсию зубца Т.

Полностью нормальная ЭКГ у больных с симптомами, характерными для ОКС, не исключает его наличия.

Лабораторные исследования следует провести как можно быстрее, однако

вслучае диагностики ОКС с подъемом сегмента ST лечение обычно начинают немедленно, не дожидаясь их результатов.

Надежным свидетельством некроза миокарда служит повышение в крови уровня кардиоспецифических ферментов, наиболее специфичными и чувствительными из которых в настоящее время считаются тропонины Т и I. Именно

222

2.5. Острый коронарный синдром

повышение уровня биохимических маркеров позволяет дифференцировать ИМ и нестабильную стенокардию в рамках ОКС без подъема сегмента ST. Меньшее значение имеет определение миоглобина и МВ-фракции КФК.

Для выявления или исключения повреждения миокарда необходимы повторные заборы крови и измерения в течение 6–12 ч после поступления и после любого эпизода сильной боли в грудной клетке.

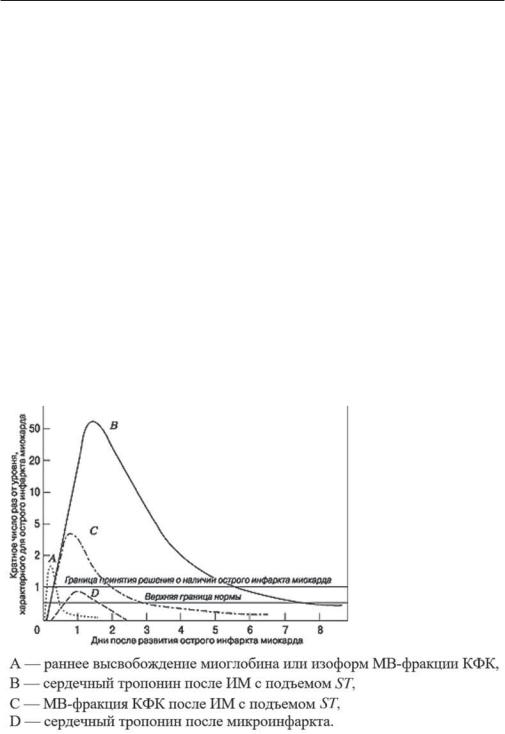

Изменение содержания различных маркеров некроза миокарда во времени по отношению к болевому приступу представлено на рис. 2.50. Миоглобин считается относительно ранним маркером, тогда как повышение MB-КФК и тропонина появляется позже. У больных ИМ увеличение сердечных тропонинов в периферической крови регистрируется через 3–4 ч с момента возникновения болевого синдрома, постепенно нарастает и сохраняется до 2 недель, что затрудняет диагностику повторного некроза у больных с недавним ИМ. Для тропонина Т значения 0,01–0,03 пг/л свидетельствуют о массивном некрозе сердечной мышцы и связаны с плохим прогнозом при ОКС.

При невозможности определения сердечных тропонинов лучшей альтернативой является MB-фракции КФК. Как и для тропонинов, увеличение MB-КФК в 2 раза может служить основанием для постановки диагноза ИМ.

Наряду с определением уровня кардиоспецифических ферментов, к обязательным методам лабораторного обследования относятся:

•общий анализ крови (гемоглобин, гематокрит, содержание лейкоцитов, тромбоцитов);

Рис. 2.50. Изменение содержания сывороточных ферментов при инфаркте миокарда [из http://www.scardio.ru/content/images/recommendation/oim.pdf]

223

Глава 2. Болезни органов кровообращения

•биохимический анализ крови (уровень калия, оценка функции печени и почек с обязательным расчетом клиренса креатинина или скорости клубочковой фильтрации).

Необходимые инструментальные исследования включают:

•мониторинг сердечного ритма и степени смещения сегментов ST во всех отведениях (при невозможности — частая повторная регистрация ЭКГ) с ранних сроков заболевания (и вплоть до стабилизации);

•мониторинг ЭКГ по Холтеру (обычно в более поздние сроки для оценки наличия и выраженности ишемии миокарда и аритмий);

•рентгенография грудной клетки (при первой возможности);

•эхокардиография (ЭхоКГ) во время приступа ишемии миокарда и вне его;

•коронарная ангиография (КАГ) — показана в ранние сроки заболевания у больных с высоким риском развития неблагоприятного исхода, при возобновляющейся ишемии миокарда или значительной ишемии миокарда во время физической или фармакологической нагрузки, а также при подозрении на редкую или необычную причину возникновения ишемии миокарда — изолированный спазм, диссекцию или эмболизацию коронарной артерии, расслоение аорты с вовлечением устья коро-

нарной артерии.

Таким образом, пациенту, обратившемуся за медицинской помощью по поводу болей в грудной клетке стенокардитического характера, в течение нескольких минут от первого контакта с врачом должен быть установлен диагноз ОКС, по результатам ЭКГ установлена его форма (с подъемом сегмента ST или без него) и проведен качественный экспресс-тест на тропонины. Уровни сердечных тропонинов (или МВ-КФК) служат критериями разграничения пациентов с ИМБПST и НС (рис. 2.51).

Рис. 2.51. Схема диагноза острого коронарного синдрома

224

2.5.Острый коронарный синдром

2.5.7.Формулировка диагноза

Диагноз ОКС является рабочим и устанавливается на основании жалоб больного и изменений ЭКГ в течение 24 ч: «Острый коронарный синдром с подъемом ST (или без подъема ST)».

В последующем, по мере получения дополнительных данных, этот диагноз трансформируется в инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию.

2.5.8. Инфаркт миокарда с подъемом ST

Определение. Термин ИМ следует применять, если при клинической картине ОКС у больного выявляются признаки некроза миокарда, проявляющиеся прежде всего повышением уровня маркеров некроза миокарда. Возможно 5 клинических ситуаций, в которых устанавливается диагноз ИМ.

1.Выявление увеличения сердечных биомаркеров по крайней мере в 2 раза по сравнению с верней границей нормы и выполнено по крайней мере одно условие из следующих:

•клинические симптомы ишемии (затяжной приступ стенокардии);

•новые или предположительно новые изменения сегмента ST-T (подъем или депрессия);

•вновь развившаяся блокада левой ножки пучка Гиса;

•появление патологического зубца Q на ЭКГ;

•инструментальные доказательства новой потери жизнеспособного миокарда или новое локальное нарушение движения стенки миокарда (по данным эхокардиографии или МРТ);

•выявление внутрикоронарного тромба при КАГ или аутопсии.

2.Кардиальная смерть с предшествующими симптомами, похожими на проявления ишемии миокарда и предположительно новыми ишемическими изменениями или полной БЛНПГ на ЭКГ, произошедшая до взятия сердечных биомаркеров.

3.Выявление ИМ при ЧКВ в сочетании с:

•повышением тропонинов в 5 раз у больных с исходно нормальными показателями или увеличением тропонинов более чем на 20% (если они были исходно стабильно повышены или снижались) и

•по крайней мере одним условием из следующих:

симптомы, подозрительные на ишемию;

появление новых ишемических изменений на ЭКГ;

ангиографические данные, свидетельствующие о процедурных осложнениях;

инструментальные подтверждения новой потери жизнеспособного миокарда;

новые нарушения локальной сократимости миокарда.

4.Тромбоз стента, вызвавший ИМ, по данным КАГ или аутопсии, и увеличение сердечных биомаркеров по крайней мере в 2 раза.

5.При аортокоронарном шунтировании диагноз ИМ ставят при более чем 10-кратном увеличении уровня тропонинов в сочетании с одним или несколькими признаками:

225

Глава 2. Болезни органов кровообращения

•появление нового патологического зубца Q;

•появление новой блокады левой ножки пучка Гиса;

•ангиографические данные об окклюзии нового шунта или собственной коронарной артерии;

•инструментальные доказательства новой потери жизнеспособного миокарда или нового нарушения локальной сократимости миокарда.

Классификация. В соответствии с ведущими патогенетическими механизмами выделяют 5 типов ИМ.

•Для 1-го типа характерно развитие острого тромбоза коронарной артерии на месте повреждения атеросклеротической бляшки.

•При 2-м типе инфаркта некроз возникает из-за несоответствия потребности миокарда в кислороде его поступлению при отсутствии гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий. Причиной уменьшения коронарного кровотока может стать спазм венечных артерий, нарушение ритма сердца, анемия, гиповолемия и другие клинические состояния.

•ИМ 3-го типа диагностируется у пациентов, умерших внезапно, обстоятельства смерти которых и предшествующая клиническая картина не позволяют исключить ишемию, однако маркеры некроза миокарда у них не были определены. Как правило, основой диагностики ИМ у таких больных служат данные аутопсии.

•ИМ 4-го типа может быть диагностирован у пациентов, перенесших коронарное вмешательства (тип 4а) в течение не более 48 ч до возникновения симптомов или имеющих тромбоз стента (тип 4b).

•ИМ, развившийся во время проведения коронарного шунтирования,

обозначают как ИМ 5-го типа.

Описанные типы ИМ протекают со сходной клинической картиной, «ишемическими» изменениями на ЭКГ и повышением уровня кардиоспецифических ферментов, отличаясь лишь обстоятельствами, приведшими к нарушению коронарного кровотока.

Этиология и патогенез. События, происходящие при ИМ, описаны ранее в данной главе. Некроз миокарда развивается через 15–30 мин после полной окклюзии коронарной артерии на фоне разрыва уязвимой бляшки или резкого спазма и прогрессирует от субэндокардиальной к субэпикардиальной области. Основными факторами, определяющими конечный размер ИМ, являются время до восстановления кровотока (реперфузии) миокарда и развитость коллатерального кровотока, которая зависит от возраста пациента. В связи с этим ИМ у молодых пациентов с неразвитой коллатеральной сетью бывают более обширными и протекают тяжелее (с выраженной левожелудочковой недостаточностью, тяжелыми нарушениями ритма и высокой летальностью).

Клинические проявления и синдромы зависят от локализации обструкции, тяжести и длительности ишемии миокарда.

По клиническим проявлениям выделяют различные варианты начала ИМ.

•Типичный ангинозный вариант встречается в 70–80% случаев. По характеру боль сходна с таковой при приступе стенокардии, но отличается по силе и продолжительности. В большинстве случаев она полностью не ку-

226

2.5. Острый коронарный синдром

пируется приемом нитроглицерина, а иногда и повторными инъекциями наркотических анальгетиков. Интенсивность болевого синдрома может быть различной — от незначительной до невыносимой. Характер болевых ощущений разнообразен: сжимающий, давящий, жгучий. Наиболее типично чувство сжатия или давления за грудиной. Может наблюдаться иррадиация боли в левую руку, левое плечо, горло, нижнюю челюсть, эпигастрий и т.д. Иногда больные предъявляют жалобы на атипичные боли только в области иррадиации, например в левой руке. Описывая свои ощущения, пациент использует «коронарные жесты» (движение сжатой в кулак кистью от нижней трети грудины вверх, как бы завязывая галстук, охватывание грудной клетки кистями обеих рук). Длительность болей составляет более 20 мин, иногда до нескольких часов. Болевой синдром часто сопровождается чувством страха смерти, возбуждением, беспокойством и вегетативными нарушениями (повышенным потоотделением, тошнотой, болью в животе, одышкой). Крайне важно знать время начала ИМ (появление наиболее интенсивного болевого приступа), от которого зависит выбор тактики лечения.

У 20–30% пациентов имеются атипичные варианты ИМ.

•При астматическом варианте доминирует одышка, чувство нехватки воздуха, удушье вследствие острой левожелудочковой недостаточности, как правило, в результате обширного или повторного ИМ, а ангинозные боли могут быть неинтенсивными или даже отсутствовать. Он обычно встречается у больных пожилого и старческого возраста, особенно на фоне предшествующей ХСН. В ряде случаев в процесс вовлекаются сосочковые мышцы, что обусловливает возникновение митральной регургитации вследствие относительной недостаточности митрального клапана.

•Абдоминальный вариант заболевания проявляется болью в верхней части живота, диспептическими явлениями (тошнотой, рвотой, метеоризмом). При осмотре может отмечаться пальпаторная болезненность и напряжение передней брюшной стенки. Такая клиническая картина характерна для заднего или нижнедиафрагмального инфаркта миокарда. При абдоминальной форме ИМ клиническая картина напоминает острое заболевание пищеварительного тракта. Неправильно поставленный диагноз бывает причиной ошибочной лечебной тактики. Известны случаи, когда таким больным делают промывание желудка и даже производят оперативное вмешательство, подозревая у них перфорацию язвы, острый панкреатит или кишечную непроходимость. В связи с этим у каждого больного с подозрением на «острый живот» необходимо регистрировать ЭКГ.

•Аритмический вариант ИМ проявляется различными нарушениями ритма и проводимости, в том числе и жизнеугрожающими (пароксизмальная суправентрикулярная или желудочковая тахикардия, трепетание и фибрилляция желудочков, полная атриовентрикулярная блокада, остановка сердца). При аритмической форме ИМ болевой синдром может отсутствовать или выражен незначительно. Некоторые формы нарушения ритма (особенно желудочковая тахикардия или фибрилляция желудочков) затрудняют ЭКГ-диагностику ИМ.

227

Глава 2. Болезни органов кровообращения

•Церебральный вариант начала ИМ встречается чаще у пациентов пожилого возраста с исходно стенозированными экстракраниальными и внутричерепными артериями, нередко с нарушениями мозгового кровообращения в прошлом. Он может проявляться обмороком, головокружением, тошнотой, рвотой, иногда признаками транзиторного нарушения мозгового кровообращения, а порой носить характер тяжелого инсульта. Ишемия мозга развивается у пациентов как результат снижения минутного объема сердца из-за снижения сократимости левого желудочка или сопутствующих нарушений ритма и проводимости.

•Бессимптомный вариант начала ИМ чаще встречается у женщин, пожилых пациентов (старше 75 лет), больных сахарным диабетом, ХБП, деменцией и другими психическими заболеваниями, пациентов после

операции или у тяжелобольных.

Летальность в группе больных с атипичными вариантами ИМ в связи

споздней диагностикой значительно выше. Следует проявлять особую настороженность в отношении ИМ при оценке пациентов из вышеописанных групп

сповышенной вероятностью развития атипичного ИМ.

Физическое обследование. Универсальных симптомов с высоким диагностическим значением при ИМ не существует. Тем не менее у большинства пациентов наблюдаются бледность, холодный пот. При исследовании сердечнососудистой системы можно отметить расширение границ сердечной тупости, глухость тонов. Иногда появляется протодиастолический III тон, выслушивается ритм галопа. Пульс при ИМ часто бывает малым, учащенным, может выявляться неравномерность пульса, тахиили брадикардия. АД обычно повышается в период болей, а затем падает.

Аускультация легких при неосложненном течении ИМ малоинформативна. При обширном ИМ с резким снижением сократительной функции появляются признаки недостаточности кровообращения в малом круге («застойные явления» в виде одышки и незвучных влажных хрипов в легких). Для своевременного распознавания застоя в малом круге кровообращения каждому госпитализированному больному с ИМ необходимо провести рентгенографию органов грудной клетки (в положении лежа).

Инструментальная и лабораторная диагностика. При подозрении на ИМ необходимо немедленно зарегистрировать ЭКГ. ЭКГ-признаки инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST:

•новая элевация сегмента ST после точки J > 2 мм в отведениях V1–V3 или > 1 мм в других отведениях;

•реципрокные («зеркальные») изменения в противоположных отведениях — депрессия сегмента ST, появление отрицательного зубца Т, появление «патологического» зубца R в отведениях, где он обычно отсутствует (aVR, V1–V2);

•острое развитие блокады левой ножки пучка Гиса.

Предшествующая БЛНПГ, наличие у пациента желудочкового электрокардиостимулятора, работающего в постоянном режиме, затрудняют диагностику ИМПST. В сомнительных случаях исключительную роль играет положительный тропониновый тест, проведенный через 1–2 ч после начала симптомов.

228