учебник фт Подзолков

.pdf

2.1.Основные принципы электрокардиографии

всокращающуюся группу кардиомиоцитов. Таким образом, электрическая активность того или иного отдела сердца может быть представлена как вектор, характеризующий волну возбуждения. Распространение этой волны — это сложный процесс последовательного вовлечения разных групп клеток, приводящий к постоянному изменению величины и направления вектора.

Для оценки работы того или иного отдела сердца

достаточно изучить основную тенденцию — глав- |

Рис. 2.1. Правило параллелограм- |

ма для сложения двух векторов. |

|

ное направление распространения возбуждения: |

o o o |

ОА + ОВ = ОС |

|

так называемый результирующий вектор — сумму |

|

всех векторов, возникших за условно выбранный интервал времени (например, время возбуждения межжелудочковой перегородки). Векторы суммируются по правилу параллелограмма, кторое иллюстрирует рис. 2.1.

Системы отведений. Чтобы получить представление о работе сердца, необходима условная стандартизированная система координат, позволяющая описать изменения силы и направления векторов электрической активности его отделов во времени. Исторически сложилось, что, как правило, такое описание проводится в двух перпендикулярных друг другу плоскостях: фронтальной и горизонтальной. Первая «система координат» во фронтальной плоскости — так называемая система стандартных отведений от конечностей — была предложена Эйнтховеном. Используются 4 кабеля, закрепляющихся на конечностях пациента: красный — на правой руке, желтый — на левой руке, зеленый — на левой ноге, черный, являющийся проводом «заземления», — на правой ноге (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Схема наложения электродов стандартных отведений от конечностей

Необходимо упомянуть, что условно принято считать направление движения электрического тока от отрицательного к положительному электроду. Таким образом, положительный электрод можно считать воспринимающим электродом или, как его еще называют, — активным. Полезно также представлять активный электрод неким «радаром», «смотрящим» на электрические явления (изменения величины и направления вектора), происходящие в сердце, со своей «позиции» в сторону отрицательного электрода того же отведения. Помнить расположение активных электродов в каждом из отведений и то, на какую часть сердца они «смотрят», чрезвычайно важно для понимания и интерпретации ЭКГ.

119

Глава 2. Болезни органов кровообращения

I стандартное отведение: положительный («активный») электрод на левой руке, отрицательный — на правой руке. «Смотрим» горизонтально со стороны левой руки на правую руку, т.е. преимущественно на боковую стенку сердца (левого желудочка). II отведение — активный электрод на левой ноге, отрицательный — на правой руке. «Смотрим» со стороны левой ноги снизу вверх на правую руку. «Видим» преимущественно нижнюю или так называемую заднедиафрагмальную, прилежащую к диафрагме поверхность сердца. III отведение — активный электрод, как и во II отведении, на левой ноге, отрицательный — на левой руке. «Смотрим» со стороны левой ноги снизу вверх на левую руку. «Видим» также преимущественно нижнюю (заднедиафрагмальную) поверхность сердца.

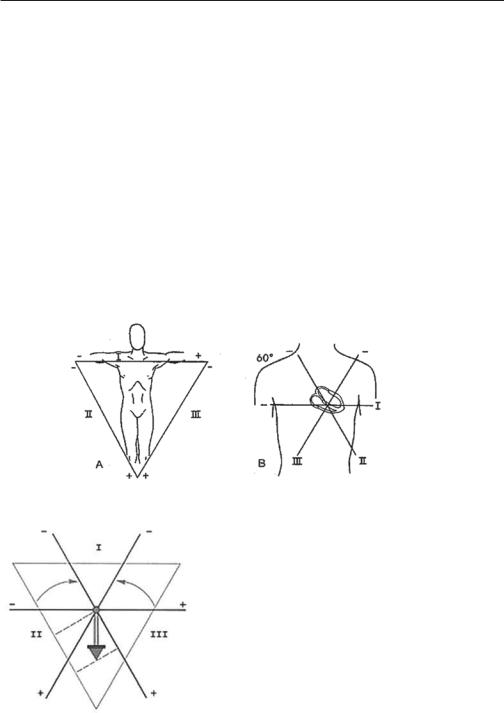

Полученная система координат может быть представлена в виде треугольника (по автору — треугольника Эйнтховена) или может быть преобразована для удобства в систему из трех пересекающихся в условном электрическом центре сердца координатных прямых (рис. 2.3). Горизонтальная линия I отведения — 0°, линия II отведения — под углом +60° к первой, линия III отведения — под углом 120° к первой. Далее, оценивая силу и направления каждого из изучаемых векторов, мы будем оценивать их проекцию или, образно, «тень» на эту и другие системы координатных прямых.

Рис. 2.3. Треугольник Эйнтховена (А) и его преобразование в трехосевую систему координат (В)

Рис. 2.4. Проекция произвольного вектора на сторону треугольника Эйнтховена и соответствующую ось II отведения трехосевой системы координат

Необходимо отметить, что такое преобразование возможно потому, что величина проекции любого, произвольно взятого вектора на стороны треугольника Эйнтховена и на координатные прямые трехосевой системы координат стандартных отведений от конечностей, описанные выше, изменяться не будет (рис. 2.4).

Сила электрического сигнала, получаемого с электродов того или иного отведения, зависит от положения оси отведения и вектора электродвижущей силы относительно друг друга. Чем более совпадают (стремятся к параллельности) ось и вектор, тем больше получаемый электрический сигнал. Часто это отношение называют основным законом элект-

120

2.1. Основные принципы электрокардиографии

рокардиографии. При направлении вектора ЭДС |

|

в сторону положительного электрода появляет- |

|

ся положительное (выше изолинии) отклонение |

|

графика регистрации напряжения; и наоборот, |

|

при направлении от «активного» (положи- |

|

тельного) электрода отклонение отрицательно |

|

(рис. 2.5). |

|

Другая столь же часто используемая «систе- |

|

ма координат», предложенная Гольдбергером, — |

|

три усиленных отведения от конечностей: aVR, |

Рис. 2.5. Изображение регистрируе- |

aVL, aVF, где а — первая буква английского сло- |

мого сигнала одинаковой силы в за- |

ва augmented — увеличенный; V — символ ве- |

висимости от его пространственно- |

го отношения к воспринимающему |

|

личины напряжения, вольт; R, L, F — right, left, |

электроду |

|

foot, обозначающие расположение активного электрода на правой, левой руках и левой ноге соответственно. Используются те же провода стандартных отведений от конечностей, однако роль отрицательного электрода выполняет так называемый объединенный электрод Гольдбергера: в отведении aVR суммарное значение потенциалов электродов с левой руки и левой ноги, в отведении aVL — с правой руки и левой ноги, в отведении aVF — с правой и левой рук (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Схема наложения электродов усиленных отведений от конечностей

Таким образом, отведение aVR «смотрит» со стороны правой руки на середину расстояния между левой ногой и левой рукой и, соответственно, «видит» сердце со стороны, противоположной верхушке; отведение aVL «смотрит» со стороны левой руки на середину расстояния между левой ногой и правой рукой и «видит» преимущественно боковую стенку левого желудочка; отведение aVF «смотрит» со стороны левой ноги на середину расстояния между левой и правой руками, т.е. вертикально вверх, и «видит» преимущественно нижнюю (заднедиафрагмальную) поверхность сердца.

Объединив две вышеописанные системы, можно получить шестиосевую систему координат, позволяющую достаточно точно определить положение и величину проекции любого интересующего нас вектора во фронтальной плоскости и получить четкое представление о происхождении элементов нормальной ЭКГ и верифицировать те или иные ее нарушения (рис. 2.7). Эта система также используется для определения электрической оси сердца (см. ниже).

121

Глава 2. Болезни органов кровообращения

Чтобы получить представление о распространении возбуждения по камерам сердца в горизонтальной плоскости, используют 6 грудных, или прекардиальных, отведений, образующихся при следующем расположении положительных («активных») электродов: V1 — четвертое межреберье справа от грудины; V2 — четвертое межреберье слева от грудины; V3 — середина расстояния между электродами V2 и V4; V4 — пятое межреберье по левой сре- динно-ключичной линии; V5 — левая передняя подмышечная линия на том же горизонтальном уровне, что и электрод V4; V6 — левая средняя подмышечная линия также на уровне электрода V4 (рис. 2.8).

Потенциал в каждой из этих точек на поверхности грудной клетки измеряется по отношению к центральному терминалу Вильсона. Последний образуется путем

присоединения электродов от правой руки, левой руки и левой ноги к одной общей клемме, так что суммарный потенциал равен 0 (рис. 2.9).

С практической точки зрения полезно выделять две группы отведений как во фронтальной, так и в горизонтальной плоскости. Отведения, ориентированные ближе к левому желудочку, условно называют «левыми», к правому — «правыми». К первым относятся — aVL, I, V5–6, ко вторым — aVF, III, II, V1–2.

Распространение возбуждения. Импульс возбуждения в норме возникает в синусовом узле в правом предсердии. Нормальное распространение возбуждения в предсердиях можно рассматривать как состоящее из трех волн, движущихся вниз от синусового узла: вначале возбуждение распространяется на правое предсердие, а затем в направлении влево, вниз и назад — на левое. В первые 0,02–0,03 с происходит возбуждение только правого предсердия, в последующие 0,03–0,04 с — обоих предсердий, в последние 0,02–0,03 с — только левого предсердия. Таким образом общая длительность возбуждения предсердий составляет 0,08–0,1 с.

После возбуждения предсердий импульс движется по проводящей системе сердца и достигает сократительного миокарда желудочков. Проводящая система создает очень незначительную ЭДС, и ее возбуждение на поверхности тела не регистрируется.

Возбуждение желудочков начинается в левой половине средней трети межжелудочковой перегородки. Возбуждение в стенке миокарда распространяется от эндокарда к эпикарду. В случае межжелудочковой перегородки — от эндокарда ЛЖ к эндокарду ПЖ.

В настоящее время принято выделять 3 основных вектора возбуждения желудочков. Вектор 1 — перегородочный, обусловлен возбуждением межжелудочковой перегородки и отражает ЭДС сердца в первые 0,01–0,015 с деполяризации желудочков. Этот вектор пространственно ориентирован вперед, слегка вправо и вверх. Вектор 2 — желудочковый, обусловлен в основном возбужде-

122

2.1. Основные принципы электрокардиографии

Рис. 2.8. Расположение электродов шести грудных (прекардиальных) отведений.

Угол Людовика — легко пальпируемое место соединения рукоятки и тела грудины, соответствует уровню прикрепления к грудине II ребра. Позволяет легко определить второе (под ним)

и следующие межреберья, необходимые для правильной установки электродов

А |

Б |

Рис. 2.9. Схема наложения электродов при регистрации ЭКГ в грудных отведениях (А), а также схема соотношения камер сердца и осей шести грудных отведений относительно горизонтальной плоскости грудной клетки (Б)

нием мощных отделов миокарда левого желудочка и отражает ЭДС сердца в период 0,03–0,05 с деполяризации миокарда желудочков. Пространственно вектор 2 направлен вниз, влево и слегка вперед. Вектор 3 — базальный, обусловлен возбуждением миокарда основания желудочков и отражает ЭДС сердца в последние 0,06–0,08 с деполяризации желудочков. Этот вектор пространственно направлен вверх и назад (слегка вправо или влево).

Процессы реполяризации значительно сложнее, пути их недостаточно изучены, а сами эти процессы протекают более медленно, чем процессы деполяризации. Однако направление суммарного вектора восстановления (зубца Т) приблизительно такое же, как и максимального вектора возбуждения, — в основном вниз и влево.

Для понимания происхождения, формы, величины, продолжительности тех или иных элементов ЭКГ необходимо рассматривать проекции основных векторов деполяризации и реполяризации на оси отведений во фронтальной и горизонтальной плоскостях.

Регистрация ЭКГ. Запись ЭКГ производится с помощью электрокардиографа, воспринимающего колебания электрического поля и регистрирующего их в виде кривой на бумаге, движущейся с постоянной скоростью. Наиболее

123

Глава 2. Болезни органов кровообращения

часто используется скорость движения ленты 25 или 50 мм/с. Бумага, применяемая для записи ЭКГ, имеет стандартную разметку в виде квадратов большого и малого размеров. Стороны большого квадрата равны 5 мм, что при скорости движения ленты 25 мм/с составляет 0,2 с. Таким образом, длина 5 больших квадратов соответствует 1 с, а 300 квадратов — 1 мин. Стороны малого квадрата равны 1 мм, что при скорости движения ленты 25 мм/с составляет 0,04 с (рис. 2.10).

Запись в каждом отведении необходимо стандартизировать, для чего перед каждой регистрацией производится калибровка таким образом, чтобы отклонение высотой 10 мм соответствовало 1 мВ.

Рис. 2.10. Разметка бумаги для записи ЭКГ и ее масштаб при скорости записи 25 мм/с

2.1.2. Основные компоненты ЭКГ

Изменения электрического потенциала в течение одного сердечного цикла, зарегистрированные на бумаге, имеют вид характерной кривой, которая состоит из нескольких отклонений, поднимающихся выше или опускающихся ниже основной (изоэлектрической) линии. Основными компонентами ЭКГ являются зубцы Р, Q, R, S и Т (рис. 2.11). Зубцы Q, R и S вместе составляют комплекс QRS. Фазы, в которых кривая остается в нулевом положении или на изоэлектрической линии, называются изоэлектрическими периодами ЭКГ. Горизонтальное расстояние между разными зубцами графической записи называют интервалом или отрезком и обозначают буквами предшествующего и последующего зубцов. ЭКГ-зубцы образуют две группы:

1)предсердный комплекс, состоящий из зубца Р и изоэлектрического отрезка PQ, отделяющего волну Р от начального зубца желудочкового комплекса QRS;

2)желудочковый комплекс, состоящий из:

а) |

начального желудочкового комплекса, или комплекса QRS; |

б) |

изоэлектрического отрезка, обычно называемого сегментом ST; |

в) |

конечного желудочкового зубца Т. |

Иногда на нисходящем колене зубца Т или непосредственно за этим зубцом регистрируется плоский положительный зубец, который обозначают буквой U.

124

2.1. Основные принципы электрокардиографии

Рис. 2.11. Компоненты нормальной ЭКГ

Зубец Р отражает распространение возбуждения по миокарду правого и левого предсердий и является алгебраической суммой потенциалов, возникающих в предсердиях при их возбуждении. Зубец Р соответствует только первой фазе электрической активности предсердий — деполяризации. Вторая фаза (реполяризация предсердий), называемая Та-зубцом, сливается с последующим желудочковым комплексом QRS и не видна.

Расстояние от начала предсердного комплекса до начала желудочкового комплекса ЭКГ называется интервалом PQ. Интервал PQ (РR — если зубца Q в данном отведении нет) отражает время, необходимое для деполяризации предсердий и проведения импульса по атриовентрикулярному (АВ) узлу. Он состоит из двух частей: зубца Р, в течение которого возбуждаются предсердия, и сегмента PQ — интервала от конца предсердного до начала желудочкового комплекса. Сегмент PQ отражает физиологическую задержку передачи импульса в АВ-узле и в норме бывает изоэлектрическим.

Комплекс QRS является кривой сложной формы, что обусловливается сложным ходом возбуждения по миокарду желудочков. Строго последовательный ход возбуждения делает данную часть кривой постоянной. Комплекс QRS отражает деполяризацию желудочков. Любое положительное отклонение внутри комплекса

QRS называется зубцом R. Если такой зубец не

один, то второй обозначается R'. Предшеству-

ющее зубцу R отрицательное отклонение на-

зывается зубцом Q, а следующее за ним — зуб-

цом S; отрицательное отклонение, следующее

за зубцом R', называется зубцом S'. Комплекс

QRS в виде единичного отрицательного отклонения называется зубцом (или комплексом) QS. В некоторых случаях комплекс QRS состоит из одного зубца R. Небольшие отклонения (менее 5 мм) обычно обозначают q, r или s, тогда как большие отклонения — Q, R или S.

125

Глава 2. Болезни органов кровообращения

В зависимости от числа и полярности отклонений внутри желудочкового комплекса можно различить несколько характерных видов кривых (рис. 2.12).

За начальной частью желудочкового комплекса следует интервал SТ или RS-T (от конца зубца S или R до начала зубца Т). Этот отрезок представляет собой горизонтальную или слегка наклонную линию. Отсутствие значительного смещения этой части вверх или вниз указывает на то, что миокард желудочков полностью охвачен возбуждением. Точка, в которой заканчивается комплекс QRS и начинается сегмент ST, обозначается буквой j (произносится как «джей» — от англ. junction — точка соединения) (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Определение границ интервала ST

Зубец Т соответствует процессам, обратным возбуждению желудочков, — периоду реполяризации. Поскольку этот процесс сильно подвержен различным внешним воздействиям (холод, тепло, электролитный состав крови, состояние вегетативной нервной системы и проч.), то даже в нормальных условиях его форма и амплитуда весьма вариабельны.

Длительность всего желудочкового комплекса QRS-T называется электрической систолой.

Горизонтальная линия после зубца Т до зубца Р следующего сердечного цикла называется интервалом ТР. Этот отрезок соответствует диастоле сердца. В этот период сердце находится в состоянии покоя. Иногда вслед за зубцом Т следует зубец U, этот зубец наименее постоянен.

2.1.3. Анализ ЭКГ

При анализе ЭКГ проводят следующие определения и измерения.

Ритм сердца: правильный (синусовый, атриовентрикулярный, идиовентрикулярный); неправильный (указать вид аритмии). Ритм считается правильным, если расстояния RR между всеми циклами равны или отличаются друг от друга не более чем на 0,1 с.

Ритм считается синусовым, если перед комплексом QRS в I и II отведениях имеется положительный зубец Р, причем расстояние между зубцом Р и комплексом QRS постоянно находится в пределах нормальных значений (0,12–0,20 с). При правильном синусовом ритме у здоровых взрослых частота сердечных сокращений (ЧСС) колеблется в пределах 60–100 в минуту.

Для определения показателя ЧСС в минуту число миллиметров, уместившихся в интервале RR, необходимо умножить на их продолжительность; затем число 60 делят на полученную величину. Например, при скорости движения ленты 25 мм/с и интервале RR, равном 20 мм (по 0,04 с при данной скорости записи), число сокращений желудочков в минуту составит: 60 : 20 u 0,04 = 75.

126

2.1.Основные принципы электрокардиографии

Внекоторых случаях (например, при полной АВ-блокаде) приходится подсчитывать отдельно число сокращений предсердий и желудочков в минуту.

При скорости движения ленты 25 мм/с одно большое деление на бумаге, состоящее из 5 маленьких, соответствует ЧСС 300 в минуту. Поэтому при правильном ритме достаточно легко подсчитать ЧСС, запомнив следующие показатели интервала RR (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Алгоритм быстрого подсчета ЧСС по числу больших (пятимиллиметровых) квадратов в одном из интервалов RR

1 большой квадрат |

ЧСС 300 в минуту |

1,5 больших квадрата |

ЧСС 200 в минуту |

2 больших квадрата |

ЧСС 150 в минуту |

3 больших квадрата |

ЧСС 100 в минуту |

4 больших квадрата |

ЧСС 75 в минуту |

5 больших квадратов |

ЧСС 60 в минуту |

6 больших квадратов |

ЧСС 50 в минуту |

7 больших квадратов |

ЧСС 42 в минуту |

8 больших квадратов |

ЧСС 38 в минуту |

Рекомендуется начинать подсчет с комплекса, приходящегося на жирную вертикальную линию разметки (рис. 2.14).

Рис. 2.14. Определение ЧСС путем подсчета числа пятимиллиметровых квадратов в интервале RR

Если на бумаге для ЭКГ отмечены 3-секундные интервалы (15 пятимиллиметровых квадратов), можно подсчитать число комплексов QRS, приходящихся на 2 из них, а затем полученное число умножить на 10 (табл. 2.2, рис. 2.15).

Таблица 2.2

Алгоритм подсчета ЧСС по количеству комплексов QRS, приходящихся на два трехсекундных интервала

5 комплексов QRS за 6 с |

|

ЧСС 50 в минуту |

6 комплексов QRS за 6 с |

|

ЧСС 60 в минуту |

7 комплексов QRS за 6 с |

|

ЧСС 70 в минуту |

|

и т.д. |

|

Этот способ удобен в случае брадиаритмий и ряда нарушений сердечного ритма.

Интервал PQ измеряется от начала зубца Р до начала зубца Q или, если он отсутствует, до начала зубца R (тогда он называется интервалом PR). У здоровых людей этот интервал колеблется в пределах 0,12–0,2 с при нормальной ЧСС.

127

Глава 2. Болезни органов кровообращения

Рис. 2.15. Определение ЧСС путем подсчета числа интервалов RR за 6 с

Зубец Р измеряется от начала его восходящей ветви до конца нисходящей ветви. В норме его продолжительность составляет 0,05–0,7 с. Разность между длительностью всего интервала PQ и зубца Р составляет сегмент PQ.

Комплекс QRS измеряется от начала зубца Q (если он отсутствует, то от начала зубца R) до конца зубца S (в случае его отсутствия — до конца зубца R). Длительность комплекса QRS колеблется в пределах 0,06–0,1 с.

Интервал QT, называемый электрической систолой, измеряется от начала зубца Q (в случае его отсутствия — от начала зубца R) до конца зубца Т. Длительность этого интервала различна у мужчин и женщин и зависит от ЧСС: чем чаще ритм, тем интервал короче. Должные величины QTc (корригированный интервал QT) вычисляют по формуле:

QTc QT RR .

Для мужчин QTc < 0,47 с, для женщин < 0,46 с. Для определения нормальной продолжительности QТ можно пользоваться специально составленными таблицами.

Измерять продолжительность зубцов и интервалов принято во II стандартном отведении, однако в ряде случаев приходится отступать от этого правила и измерять ширину зубцов там, где они наиболее широки.

Под переходной зоной подразумевается та позиция грудного электрода, где регистрируется комплекс QRS с приблизительно равной величиной зубца R и зубца S. Обычно переходная зона выявляется в области проекции межжелудочковой перегородки на переднюю грудную стенку и при промежуточном положении сердца в грудной клетке она находится между V2 и V4.

Время внутреннего отклонения (intrinsicoid deflection — id) представляет собой один из важных элементов ЭКГ-диагностики и соответствует времени,

втечение которого вектор QRS проецируется на положительную половину оси отведений. На основании определения данного показателя можно судить о времени распространения импульса от эндокарда к эпикарду. Измеряется этот

показатель обычно в отведениях V1 и V6 как продолжительность восходящего колена зубца R. Максимальное его значение в отведении V1 составляет 0,03 с,

вотведении V6 — 0,045 с.

2.1.4. Электрическая ось сердца

Электрическая ось сердца (ЭОС) является вектором, указывающим среднее (основное) направление электродвижущей силы (ЭДС) сердца в течение всего времени распространения возбуждения по миокарду желудочков.

128